南宋百姓为什么不肯养儿子? | 短史记

众所周知,中国古代有溺杀女婴的恶俗。本文再说一说南宋百姓不肯养儿子的问题。

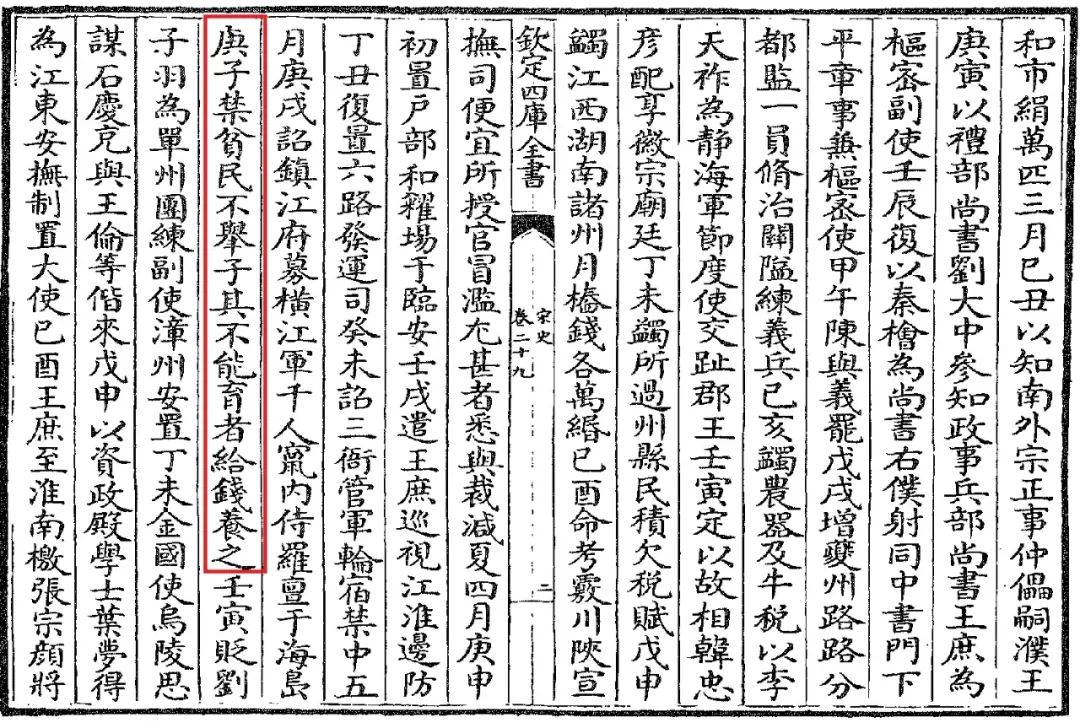

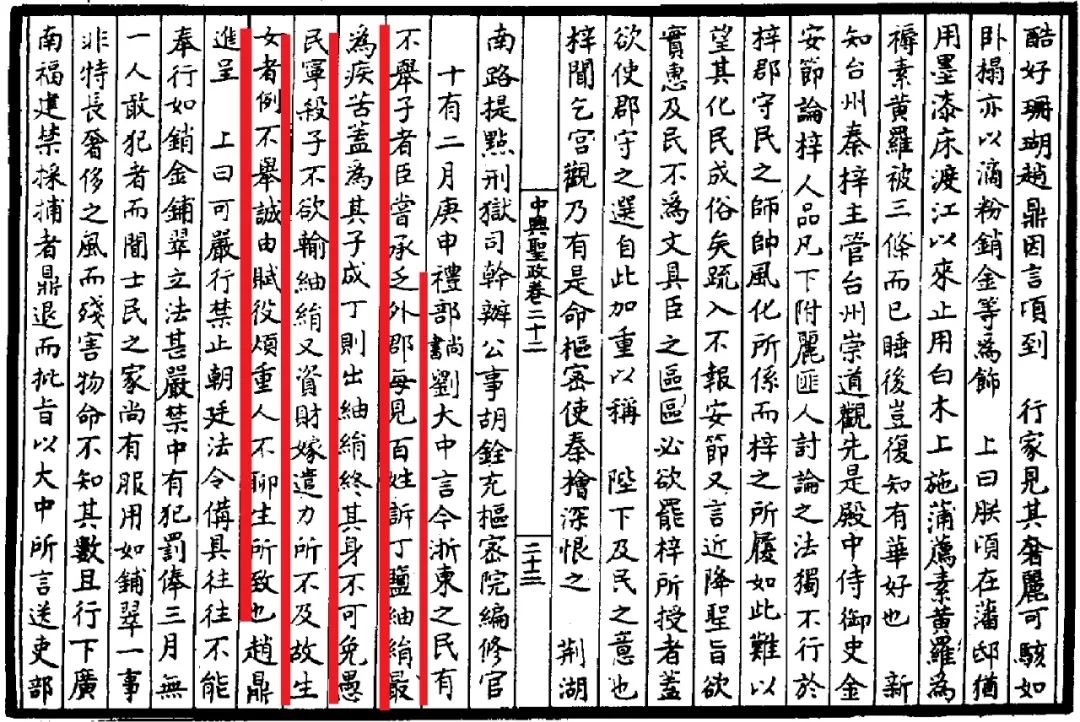

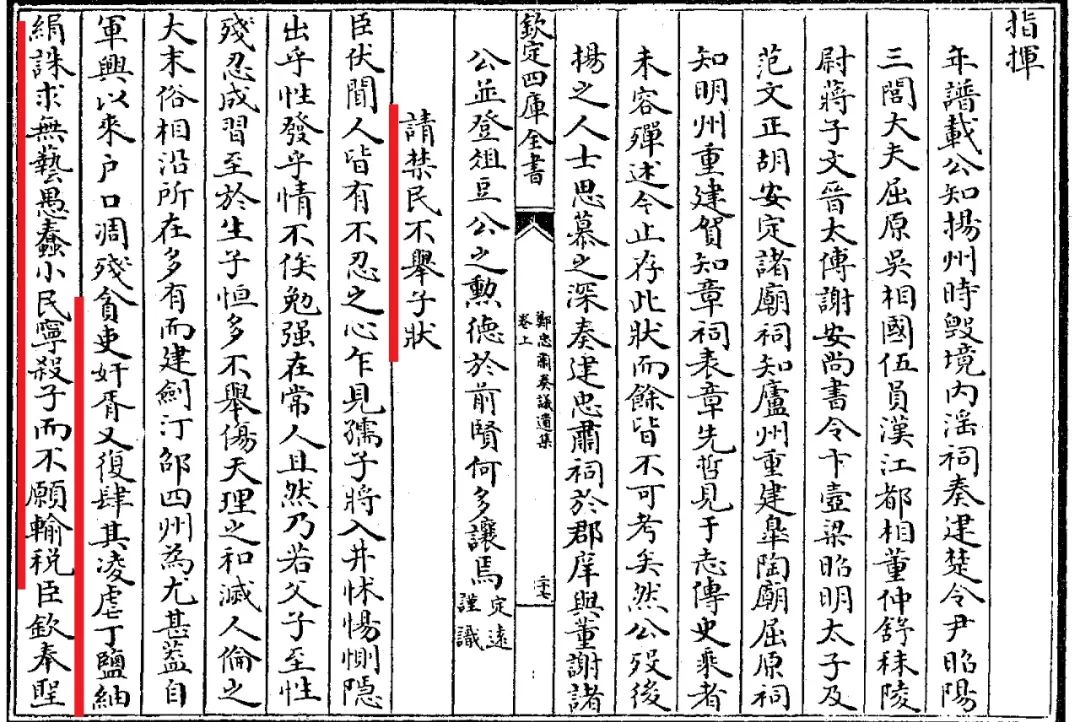

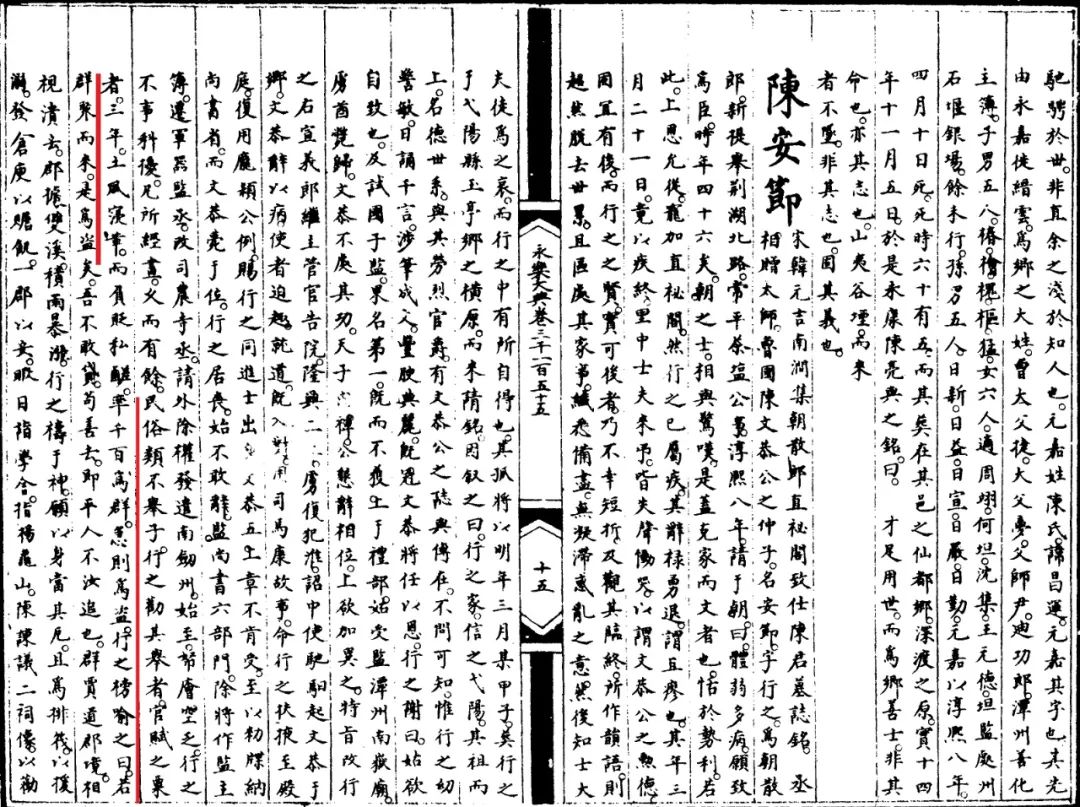

南宋绍兴八年(1138),宋高宗下发了一道谕旨:

①《宋史》卷二十九《高宗本纪六》。

②《汉书》“贡禹传”。

③《后汉书》“贾彪传”。

⑨《嚴陵集》卷九,钦定四库全书本,第144页。

==================================================================

「美洲农作物引发清代人口大爆炸」之说是错的 | 短史记

问:想请编辑写篇文章,介绍一下美洲农作物的引入,如何使中国的粮食结构发生革命性变化,然后人口在清代出现了大爆炸。

“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”是一个流传了很久且很广的历史常识。不过,这个常识并不成立,近年来也遭到了许多的质疑和挑战。质疑的理由相当充分,即:

李昕升的论文《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》发现,玉米与番薯传入中国的时间虽早,但它们“完成推广、开始发挥较大影响是在19世纪中期,此时人口已经达到帝制时代的峰值”,也就是所谓的“人口大爆炸”已经大体完成之时;而且,即便是19世纪中期之后,玉米和番薯也“仅在南方山地为主要粮食作物,南方平原和北方大区未在主要辐射范围之内”,山区不是承载中国人口增长的核心区域,传统平原农耕区才是。

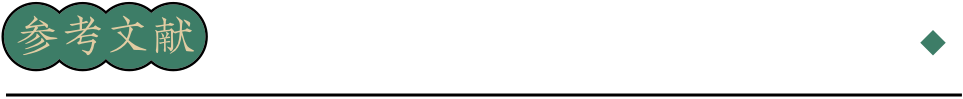

在康乾时代,以玉米和番薯为主的美洲农作物,即便得到了推广,也远没有达到“使中国的粮食结构发生革命性变化”的程度。鉴于清代留下的调查资料太有限,《美洲作物与人口增长》一文梳理了民国时期留下的多种调查数据,得出如下结论:

表格来源:《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》

由上表可知,在民国时期的诸多农作物中,玉米和番薯仍处于一种边缘的附属地位。因地方政府的推广,自清代至民国,玉米和番薯的种植面积、亩产量,均有所增长。民国时期尚且如此,康乾时代的情况也就不难推想了。

另一位人口史学者侯杨方也持相同的意见。他认为,通过梳理地方志等材料来估算玉米、番薯、土豆在清代的种植规模,得出的结论一定是非常可疑的,“因为地方志中记录的只是玉米种植的‘有、无’问题,而并没有记录它的种植面积与产量”。真正可供参考的是民国初年留下的统计数据:

以民国初年较为确定的数据,去回溯推想清代中期的情况,自会客观许多。侯的结论是:在康乾时代,即便美洲农作物的全部产出都用来作为人的口粮,“它们对中国人口的增长作用也极为有限,乾隆末期之前更是微不足道”,在那个时代,“养活中国数亿人口的仍然是传统作物”。

此外,倘若承认美洲农作物在康乾时代大大提升了中国的粮食总产量,使得中国人的粮食结构“发生革命性的变化”,那么,随之而来的一定就是人口增长率的大幅提升。物质条件大丰富,自然就要多生孩子。这也是“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”之说所遵循的基本逻辑链条。但是,统计数据并不支持这种逻辑链条——《中国人口史 第5卷》的研究发现,“清代前期人口的高速增长”之说是一个“虚构的命题”。事实是,“从1644年至1851年,中国人口的年平均增长率只有4.9‰,这一增长速度不仅低于唐代前期,更低于北宋前期,也低于南宋前期”。李伯重的研究也发现,“清代前中期江南人口呈现低速增长”。

如此,所谓的“高产农作物得到大规模推广”是不存在的,与之相匹配的人口高增长率也是不存在的。那么,史料中记载的官方统计——乾隆六年 (1741年)中国人口达到了1.4亿,乾隆三十一年(1766年)突破2亿,乾隆五十五年(1790年)突破3亿,道光十四年(1834年)突破4亿——这场数据暴增,又是怎么发生的?

原因当然是多维度的。这里只说两个最重要的答案。

答案之一是指数式增长带来的效果。《中国人口史 第5卷》用了一个相当形象的例子来解释这件事:

该书将1949年之后中国的人口增长比作第29天的池塘,将清代的人口增长比作了第28天的池塘——事实上,明代中晚期,中国的总人口就已经破亿。曹树基的研究认为明末中国的人口已接近两亿,高王凌认为“明代末年恐怕不会有2亿之多,而只居于一个较低的数值,如在1.5亿左右”。至于清代初期,较为乐观的何炳棣等人认为,即便经历了战乱,1650-1700年间的中国人口仍在1亿-1.5亿之间;较为保守的高王凌则认为,1700年的中国总人口约在9000万-1亿左右。

也就是说,康乾时代的人口数据暴增,建立在一个比较大的基数之上。

答案之二是政策的变更,查出了大量的隐匿人口。康熙皇帝在1712年下诏“滋生人丁,永不加赋”,雍正时代又在全国推行“摊丁入亩”,将人头税摊派到田亩之中。这些都让隐匿人丁的收益变小。在颁布“永不加赋”的谕旨里,康熙说到:

一户人家有五个六个成年男丁,只有一人在朝廷的统计之中;有九个十个成年男丁,只有两三人给朝廷缴纳钱粮。康熙的这个说法或许有些夸张,但不会是无的放矢。

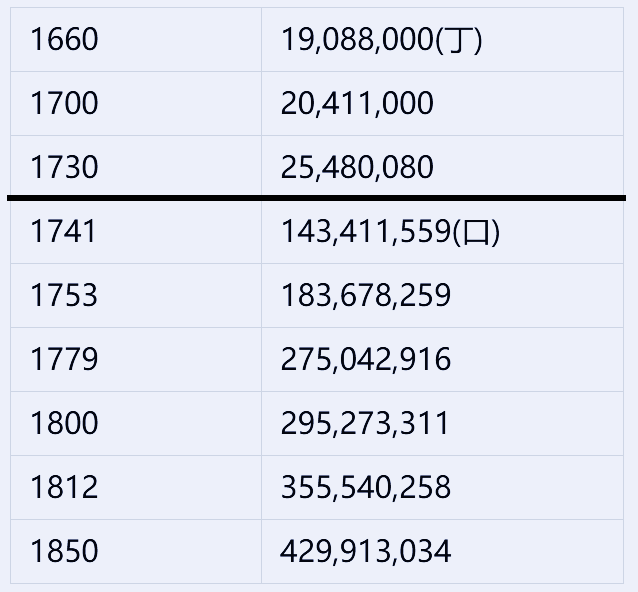

下表是清代不同年份的人口统计。黑体粗线之上的数据,统计的是“编审人丁”,也就是要缴纳人头税的16-60岁男子的数量;黑体粗线之下的数据,是依据保甲调查得出的男女老幼各色人等的数据。比较1730年和1741年两个相差11年的数据,后者是前者的5.6倍。考虑到当时普通的小农家庭一般是四口或五口之家,以及11年的时间可能产生的人口增量(比如徐中约认为年增长率只有0.63%),可以推知,1741年的保甲调查并没有能够将民间的隐匿人口充分搜括出来。

乾隆活到1799年。此人好大喜功,尤其喜好以人口总数的增加来证成自己的统治堪比尧舜,故在人口统计问题上,曾多次下旨警告地方官员,不许隐匿人口。为满足乾隆的这种喜好,地方政府在调查隐匿人口时往往格外卖力(口数越多,意味着皇帝越喜欢,自己的政绩也越好)。1741-1753年、1753-1779的数据增长,与这种政治生态有一定的关系。

亦即,“清代人口大爆炸”这个幻像,与美洲农作物的关系不大(当然,并不是毫无影响),而是缘于两个相当常规的事实:

上述结论,也惟有上述结论,才能与下面这两个事实合榫:

第一:对一个清代农民而言,他在选择种植何种作物时,需要考虑两个核心因素:a.朝廷是否承认这种作物具有缴纳赋税的资格,地主是否愿意接受这种作物作为地租。b.这种作物能否拿到市场上卖出好价钱。第二个因素又基本上取决于第一个因素。

清代的赋税,可以缴钱,也可以缴粮,但缴粮的对象并不包括番薯、玉米和土豆。这就决定了这些农作物无法在市场上卖出好价钱;卖不出好价钱,也就意味着农民无法用它们完纳赋税,也就不会去大规模种植它们,地主也不会接受佃户拿它们来交地租。只有那些隐匿在朝廷统计之外的土地,种植这些美洲农作物才有可能是合算的;但这种土地并不多。这也是美洲农作物自明代即引入中国,却直到1930年代仍处于边缘地位的主要缘故——即便朝廷在灾荒年份曾多次试图推广番薯的种植。

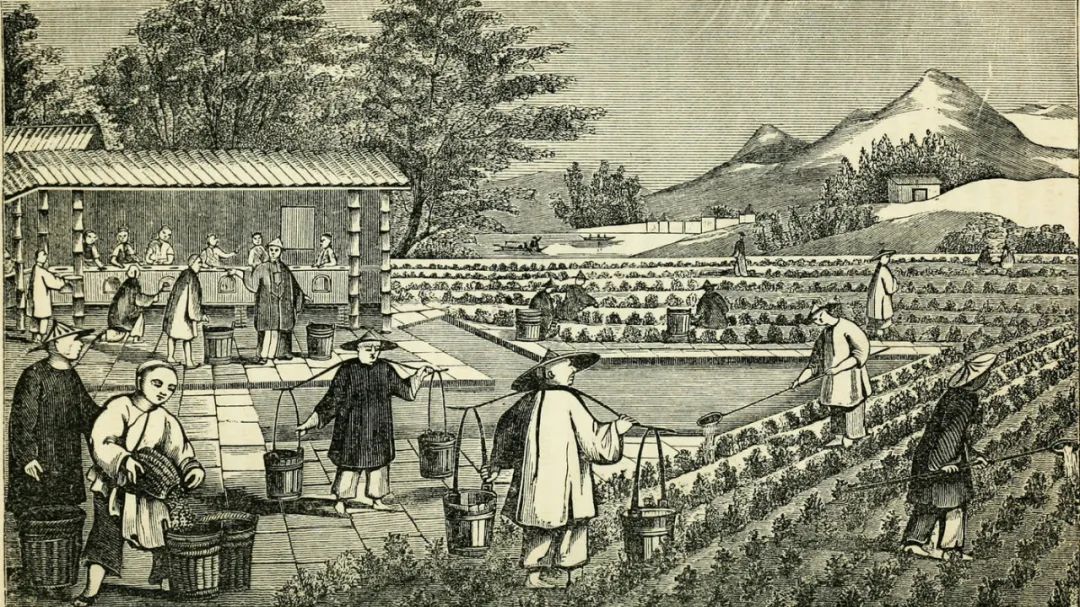

与之相反、可供参照的一个例子,是罂粟在晚清的迅速扩张。“丁戊奇荒”(1877-1878)的重灾区山西,农民“弃田之半以种罂粟”,“数十万顷膏腴之田,几无树艺五谷之土”。罂粟能够战胜所有的传统农作物,是因为它可以在市场上卖出很好的价钱。农民们发现种罂粟远比种五谷划算——作为个体,他们不会、也无法去考量整个山西省的粮食安全。

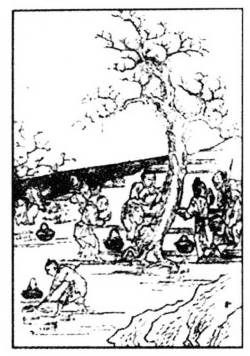

图:描述“丁戊奇荒”的《河南饥荒铁泪图·树皮草根剥掘充饥》

第二:“滋生人丁,永不加赋”的政策并没有让清代百姓敞开子宫生育。相反,因为人口基数带来的指数式增长,人口总数对人均耕地占有量造成了很大的压力;朝廷虽号称“永不加赋”,但各种名目的汲取仍然很重。为避免生存状况的恶化,清代很多地区的民众反而在自发地控制生育。

比如,李伯重的研究发现,溺杀女婴的现象“在清代前中期的江南颇为明显”,因为土地极为紧张,“清代前中期江南儿童在人口总数中比重很低”,“清代江南的生育率在长江中下游各地中最低”。这种生存压力,也是1644-1851年中国人口的年平均增长率只有4.9‰(《中国人口史 第5卷》的数据),较之唐代前期、北宋前期、南宋前期都要低的缘故。乾隆时代的官员洪亮吉,写文章抒发对人多地少现象的忧虑,觉得应该出政策控制人口(其实,人口无须政府出手控制,民众会自发调节),也是基于相似的观察。

最后总结一下:“美洲农作物的引进导致清代人口大爆炸”是一个伪常识。没有足够的材料能够证明在所谓的“人口大爆炸”——也就是高人口基数带来的高指数增长——出现之前,美洲农作物已在清代被普遍种植;相反,这些农作物得到政府部门的推广,是在所谓的“人口大爆炸”发生之后,且推广的效果仍相当有限。换言之,不是美洲农作物引爆了清代人口,而是清代中后期的人口压力,略促进了美洲农作物的栽种规模。“美洲农作物引发清代人口大爆炸”之说,犯了倒果为因的错误。

参考资料

①李昕升,《美洲作物与人口增长——兼论“美洲作物决定论”的来龙去脉》,《近代史研究》2020年第3期。

②李昕升、王思明,《清至民国美洲作物生产指标估计》,《清史研究》2017年第3期。

③侯杨方,《美洲作物造就了康乾盛世?——兼评陈志武「量化历史研究告诉我们什么?」》,南方周末2013年10月31日。

④张岩,《对清代前中期人口发展的再认识》,《江汉论坛》1999年第1期。

⑤李伯重,《清代前中期江南人口的低速增长及原因》,《清史研究》1996年第2期。

⑥高王凌,《明清时期的中国人口》,《清史研究》1994年第3期。

⑦李伯重,《节制生育控制增长:清代前中期江南人口问题探讨》,《人口与计划生育》1996年第3期。