这两天,人教社出版的供初中生使用的《数学自读课本(八年级下册)》成了一个不大不小的关注焦点。原因是有人在书中发现了一则历史故事,说爱因斯坦曾经用相对论证明了勾股定理。

故事是这样子的:

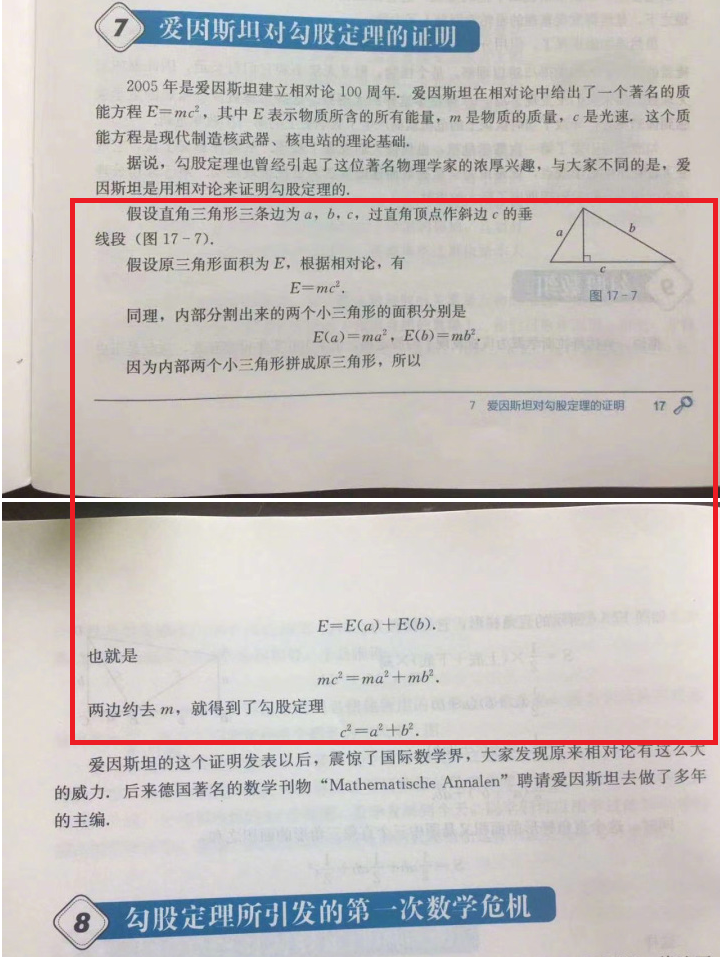

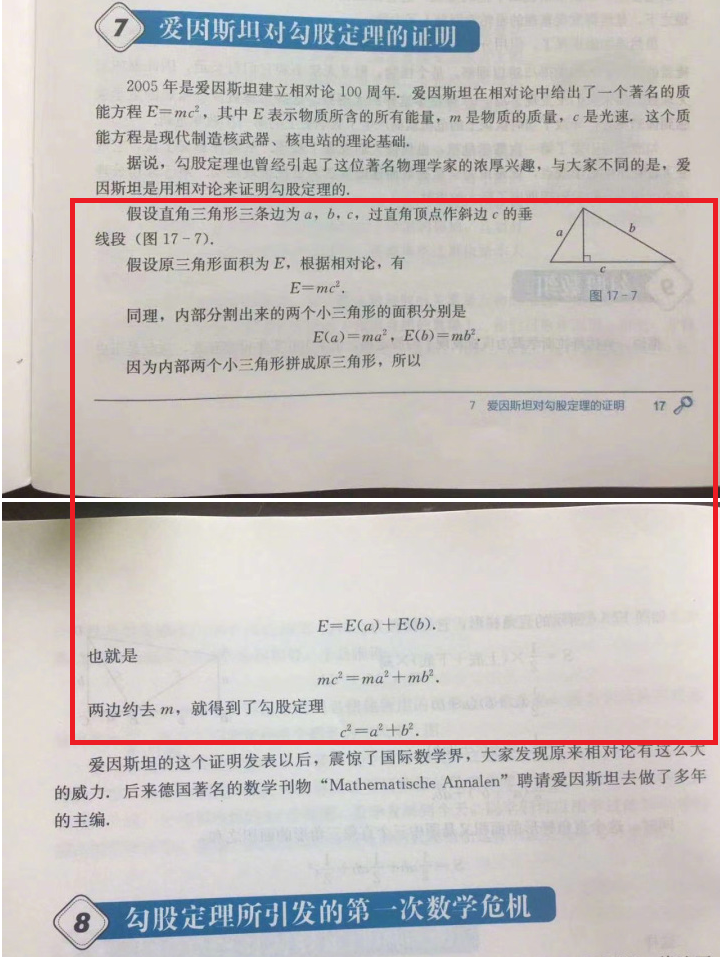

“2005年是爱因斯坦建立相对论100周年。爱因斯坦在相对论中给出了一个著名的质能方程E=mc2,其中E表示物质所含的所有能量,m是物质的质量,c是光速。这个质能方程是现代制造核武器、核电站的理论基础。据说,勾股定理也曾引起了这位著名物理学家的浓厚兴趣,与大家不同的是,爱因斯坦是用相对论来证明勾股定理的。……爱因斯坦这个证明发表以后,震惊了国际数学界,大家发现原来相对论有这么大的威力。后来德国著名的数学刊物‘Mathematische Annalen’聘请爱因斯坦去做了多年的主编。”

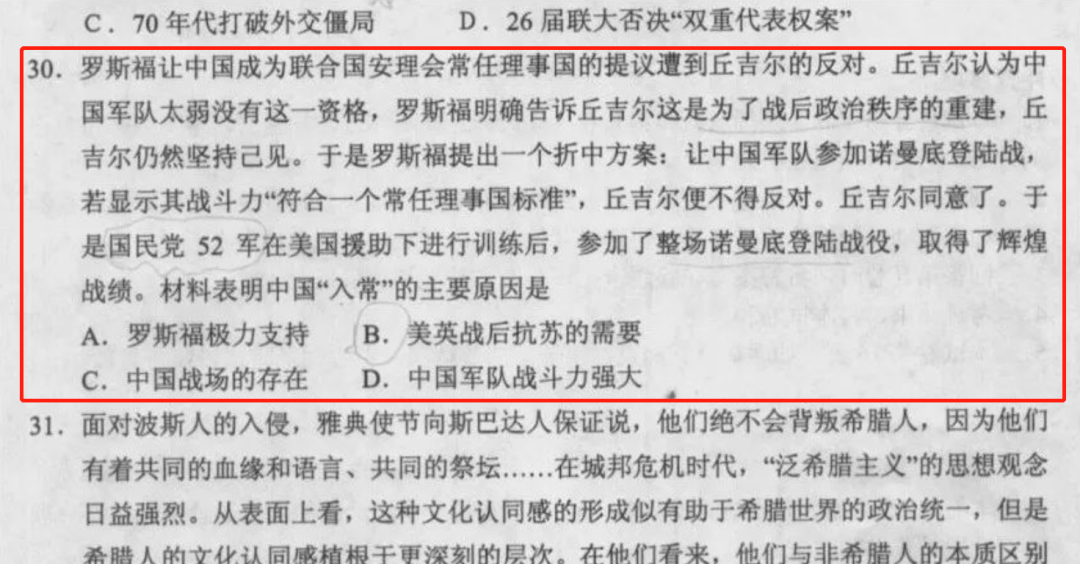

具体的“证明过程”,见下图的红框部分:

这段证明,让许多人大跌眼镜。有数学专业人士将之评价为:

“这个错误的荒谬程度大约相当于:在地理课本上写瑞士在南半球;在生物课本上写仙人掌是哺乳动物;在历史课本上写项羽是拿破仑他二舅;……”

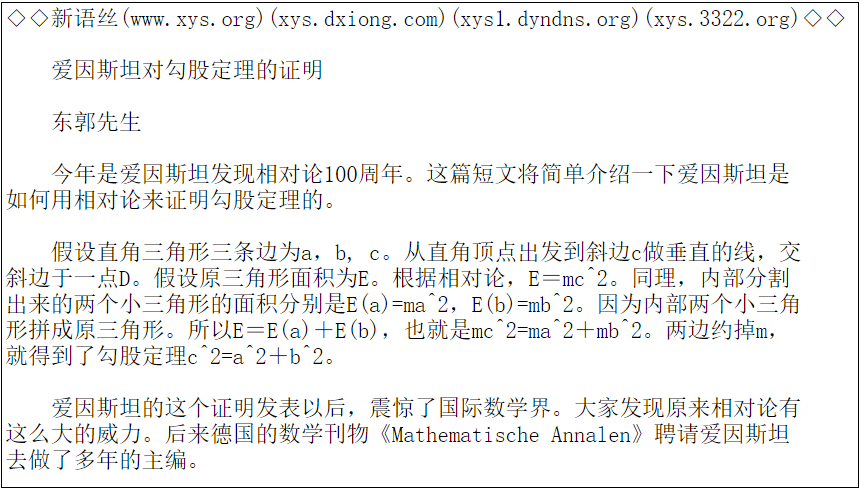

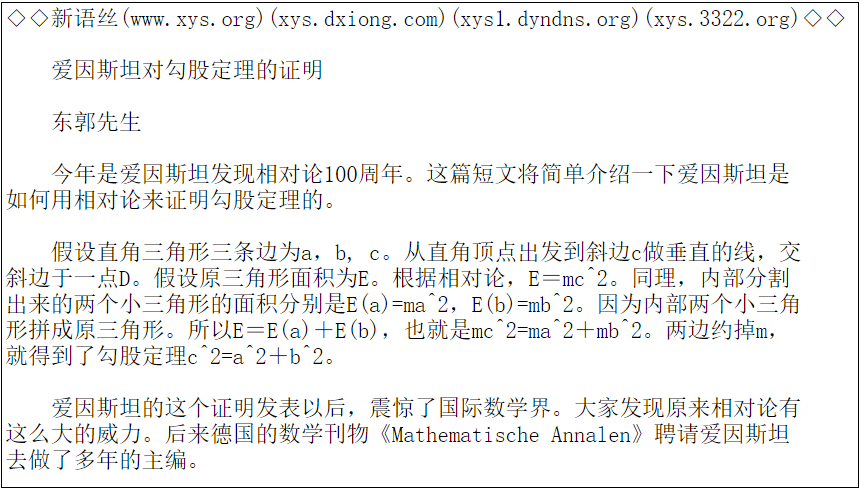

其实,这个荒唐的故事,来自2005年发表在某科普论坛上的一篇钓鱼文,作者署名“东郭先生”。具体见下图。可以很容易看出,课本中的故事情节与证明过程,与钓鱼文一模一样。

在2005年,这则钓鱼贴里的假历史故事和假证明方式,曾迷惑过论坛中的不少人。一位曾热情参与讨论的论坛中人后来感慨说:

“笔者一味津津乐道所谓‘爱因斯坦证明(勾股定理)’之美妙,最后才知道是一个玩笑,写下两句话,有一句是:爱因我心向斯坦,斯坦原来是石头!‘斯坦’即德文‘石头’。这话道出了一个感慨,一个人在高山仰止或自我欣赏的时候特别容易固执犯错。”

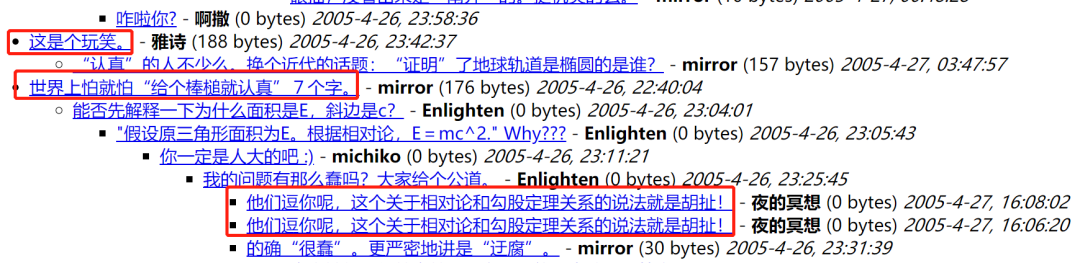

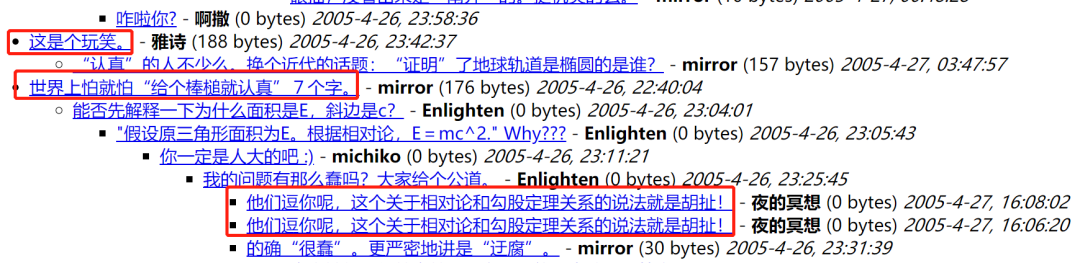

当然,也有不少人隐约意识到了这是个玩笑,在参与讨论的文章里说“我倒更宁愿相信东郭先生只是想幽上一默,而不是真的以为勾股定理的证明和能量啊、光速啊有什么关系”,“这样的证明与相对论没有什么关系”。从当年那些严肃参与话题讨论的文章后残存的跟帖里,也能见到不少人意识到了这是个钓鱼贴(如下图所示)。

所谓的“钓鱼贴”,是中文网络上流行的一种以取笑对方为目的的“陷害”手段。其基本做法是:故意捏造符合对方所持立场、迎合对方意见倾向的不真实内容,并预留下用来戳穿的破绽,等待对方出来“顶贴”和传播,然后捏造者再现身出面,揭露真相,对其进行嘲讽。

“爱因斯坦用相对论证明勾股定理”这个钓鱼贴之所以能够迷惑很多人,一个原因是“爱因斯坦”这个名字和“相对论”这个概念上面存在着某种光环,让许多人愿意相信。另一个原因是爱因斯坦与勾股定理之间确实有个小故事。在1946年的《自述》中,爱因斯坦说过这样一段话:

“在12岁时,我经历了另一种性质完全不同的惊奇:这是在一个学年开始时,当我得到一本关于欧几里得平面几何的小书时所经历的。……比如,我记得在这本神圣的几何学小书到我手中以前,有位叔叔曾经把毕达哥拉斯定理(注:也就是勾股定理)告诉了我。经过艰巨的努力以后,我根据三角形的相似性成功地‘证明了’这条定理……”

遗憾的是,尽管爱因斯坦在《自述》中将“证明了”三个字打上了引号,意为“自以为自己当时证明出了勾股定理”。但中文知识界却因此开始流传“爱因斯坦12岁就证明了勾股定理”这样的神话。

有这样的神话垫底,“爱因斯坦用相对论证明勾股定理”这个钓鱼贴,其面目自然也就变得更为可信,传播起来也就更为有效。但最后被教材的编写者当成真事,并写入教科书(即便只是自读课本),恐怕是当年的开玩笑之人绝对料想不到的。

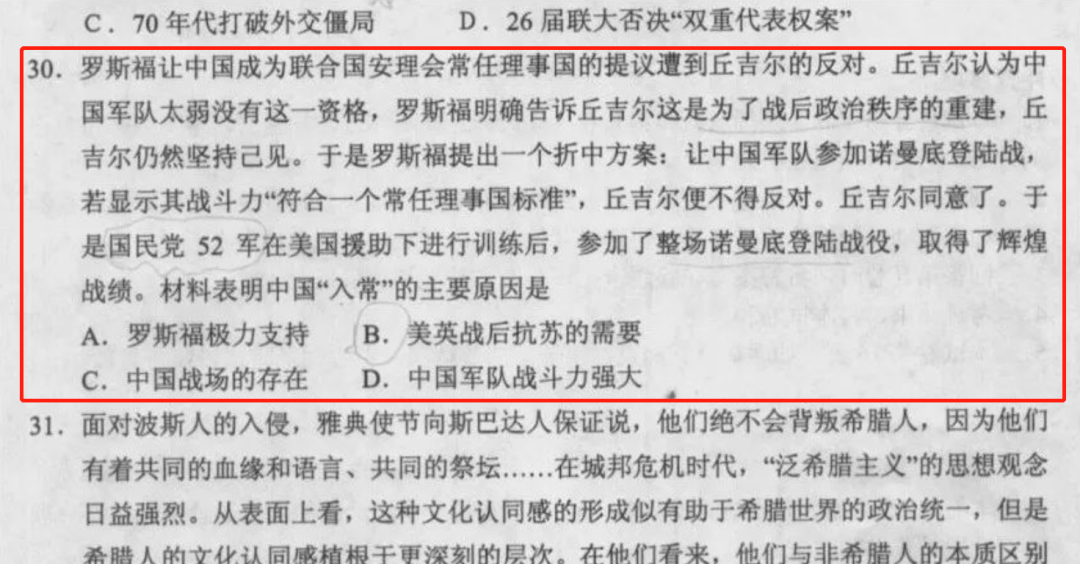

类似的“料想不到”,也曾见于另一篇钓鱼文“五十二军血战诺曼底”。

该谣言称,抗战期间,国民政府曾抽调驻守云南的五十二军,作为盟军的先头部队,参加了欧洲的诺曼底登陆战,从而使中国赢得了联合国五常的席位。其实,略查资料就可以知道,抗战期间,第五十二军从未出国;抗战结束后,该军赴越南接受日军投降,后又被派往东北参加内战。

真正参加了诺曼底登陆战的中国人,是郭成森、黄廷鑫等20余名留学英国的海军军官。他们在1943年被派往格林尼治皇家海军学院学习,学业结束后,在英国战舰上实习,随战舰参加了诺曼底登陆战。中国社会科学出版社2013年出版的《亲历与见证:黄廷鑫口述记录》,《世纪桥》杂志刊登的《访参加过诺曼底登陆战的中国海军舰长郭成森》等资料,记录了这段历史。

然而,在2014年,“湖北七市(州)高三毕业班联考历史考试B卷”(一次高考前的模拟实战)中,却赫然出现了一道以“五十二军血战诺曼底”为材料的选择题。如下图所示:

除了进入教科书和考卷,这类钓鱼文还曾进入过严肃的学术著作。

比如有一则名为“中国战俘起义解放国外大城市拉包尔”的钓鱼贴称,“1945年8月20日,被关押在巴布亚新几内亚拉包尔战俘集中营的近千名中国战俘集体起义,解放了拉包尔市(Rabaul),这座城市是二战中唯一一座由中国军人单独解放的国外大城市”——事实是,这段故事毫无史料支撑。档案材料俱在,拉包尔的中国战俘并未起义,而是被澳军所救。

遗憾的是,2013年出版的《日军侵华战俘营总论》一书,是一部号称“历经28年史料征集调查研究完成”的学术著作,且被收入“中国社会科学院中日历史研究中心文库”,却也以极大的篇幅,完整收录了这段钓鱼文编造的“历史”。

比如,该书在第十一章第三节“中国战俘劳工在东南亚”中,专门辟出一段,讲述中国战俘如何在拉包尔集中营举行起义,将这座城市解放:

“(1945年)8月20日早上5时,“中国兄弟团”攻入拉包尔城区,日军四处溃散,不一会儿中国军队便打到日军司令部。日军指挥官有田一郎少将表示,东京有命令,只能向盟军投降,不能向中国战俘缴械,这激怒了“中国兄弟团”,吴炎命令直接进攻日军司令部,不必通报盟军方面,中国军队仅以阵亡5人的代价解决掉担任卫戍任务的一个日本中队,俘虏了123名日军官兵。有田一郎在烧毁军旗后自杀。战至8月20日中午,拉包尔城内的日军被全部解决,“中国兄弟团”抓到俘虏3000多人,剩余的日军逃进山里。……8月28日,“中国兄弟团”的300名官兵向拉包尔山区进攻,……到8月30日,拉包尔完全被中国军队解放。这座城市是二战中唯一一座由中国战俘单独解放的国外大城市。”

澳大利亚华人学者粟明鲜,是最先发掘出“中国战俘在拉包尔”这段历史之人。他的著作《南太平洋祭:新不列颠岛的中国战俘劳工调查纪实》一书中,专门用了一个小节,以“一个神话的诞生”为题,指出过上述故事情节有多可笑。粟说:

“帖文中出现的几位中国战俘的军官名字来看,皆未超出本人2007年贴出的博文中由张荣煦先生提供的那几个姓名,且还有写错的。比如说,最早时我在博客文章中把吴棪写成吴炎,上述帖子也就跟着写错。再者,守备亚包地区的日军陆海军有10万之众,连包围了这个要塞长达两年之久且兵力强大的美军和澳军,都不敢贸然接近,区区几百贫病交加、手无寸铁的中国战俘岂敢妄动?”

爱因斯坦用相对论证明勾股定理、五十二军血战诺曼底、中国战俘解放拉包尔,这些出自钓鱼文的诡异故事,都不是那种很难戳破的谣言。结果却频频被媒体、教师、学术著作乃至教科书信以为真。这背后所缺失的,实是“认真”二字。

注释

①知乎作者“xinggu(伊利诺伊大学芝加哥分校 数学博士)”对“如何看待人教版教材疑似出现低级错误,用爱因斯坦相对论证明勾股定理?”的回答。

https://www.zhihu.com/question/401988398/answer/1288700416

②东郭先生,《爱因斯坦对勾股定理的证明》;黎日工,《不要公理要“高”见?》;方坤,《与相对论无关——小议东郭先生「爱因斯坦对勾股定理的证明」》;匡耀求,《也谈爱因斯坦对勾股定理的证明》。等。

③(美)爱因斯坦著;许良英、李宝恒、赵中立,范岱年编译,《爱因斯坦文集 第1卷》,商务印书馆,2017年,第05页。

④《钓鱼文“国军血战诺曼底”登上湖北高考模拟题 网友:侮辱考试严肃性》,观察者网2014年4月20日。

⑤《日军侵华战俘营总论》,社科文献出版社2013版,中国社会科学院中日历史研究中心文库,第371-374页。

⑥粟明鲜,《南太平洋祭:新不列颠岛的中国战俘劳工调查纪实》,中国文史出版社2010年版,第96-101页。

================================================================

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说一说钱镠。

据红星新闻5月11日报道,位于杭州市的浙江省唯一保存完好的帝王陵墓——钱镠墓,确实已于2020年被盗。案件已侦破,“抓获犯罪嫌疑人39名,成功追缴秘色瓷、金玉腰带等一大批极其珍贵的文物”,目前正在审理之中。

钱镠是五代十国中吴越国的开国之君。自公元907年钱镠接受后梁的册封成为吴越王,到其孙钱俶于公元978年纳土归宋,吴越国共存在了七十二年。若加上钱镠称王之前对吴越的控制,则钱氏三代人统治两浙的时间,大概有一百年左右。

关于钱镠及其后代对吴越国的治理,后世存在着两种完全不同的说法。

一种说法称,吴越国自建立之初,便苛刻辖下民众,实施横征暴敛。如欧阳修的《新五代史》中说:

“钱氏兼有两浙几百年,其人比诸国号为怯弱,而俗喜淫侈,偷生工巧,自镠世,常重敛其民以事奢僭,下至鸡鱼卵鷇,必家至而日取。每笞一人以责其负,则诸案吏各持其簿列于廷,凡一簿所负,唱其多少,量为笞数,以次唱而笞之,少者犹积数十,多者至笞百余,人尤不胜其苦。又多掠得岭海商贾宝货。”

大意是:钱氏三代人统治两浙近百年,外交上比其他国家怯弱,但却奢侈荒淫。从钱镠开始,吴越国便以重税对百姓大肆盘剥,征税的对象,小到一只鸡一条鱼一枚蛋一只雏鸟都不放过。通过笞刑(用竹条鞭打)来征税更是一种常态,百姓们不堪其苦。吴越国甚至还动用军队干海盗买卖,掠夺岭南商人的货船。

另一种说法则称,钱镠统治吴越后,奉行保境安民不兴兵革的国策,兴修水利重农兴商,让辖下百姓过上了安居乐业的日子。如《吴越备史》里说,钱镠是一个“自奉节俭”之人,衣服与被子“皆用绸布”,寝帐破了补一补继续用;非公务外交宴会,餐具“惟瓷砖漆器而已”。他的统治“内敦恭俭,外正刑赏,安民和众,保定功勋”,实可谓爱民如子的一代明君。

答案是前者,有颇多来自不同渠道的史料可以互相印证。

比如,宋太宗淳化元年(990年)下诏减免江浙各州的赋税,给地方官下达任务时,便提到“江浙等路李煜、钱俶日,民多流亡,弃其地,遂为旷土”——在南唐李煜、吴越国钱俶统治时期,很多江浙百姓抛弃房宅土地选择去做流民,田地荒芜。诏书命令地方官,要他们以减免税赋的方式“召游民劝其耕种”,把这些流亡者再吸引回来种地。此时距离钱俶纳土归宋只有十年光景,江浙的民生状况相当糟糕,绝非安居乐业的景象。

再如,《闲谈录》里记载,在钱镠的治下,“西湖之捕鱼者必日纳数斤”,此税名目叫做“使宅鱼”。许多人在湖里捕鱼一整天,也凑不足这笔税,只好去市场上买鱼倒贴给官府。后因知名文人罗隐写诗嘲讽,钱镠才“大笑”,免了西湖捕鱼人的这笔重税。但所免也仅止于西湖的捕鱼人,吴越国治下的金华、东阳等县的沉重鱼税,直到宋太宗时代才宣布废除。

再如,《江南余载》里也说,“钱氏科敛苛惨,民欠升斗,必至徒刑。汤悦、徐铉尝使焉,云夜半闻声若獐麂啼叫。及晓问之,乃县司催科耳。其民多躶行,或以篾竹系腰。”——钱氏三代人对两浙的统治非常严酷,百姓有一升半斗税赋没交上,便要诉诸刑罚。南唐的汤悦与徐铉出使吴越,便亲耳听到过官吏以酷刑催收赋税时百姓的惨叫。吴越国许多百姓没衣服穿,有些人腰上系的是篾片做的遮羞物。

时人类似的记载还有不少,不必一一列举。概括起来,自钱镠开始,吴越国百姓的沉重负担,主要来自三大块。第一大块是常规的田税与丁税。沈括《梦溪笔谈》里提到,在钱氏统治时期,两浙的田税是“亩三斗”,入宋后才改为“亩出一斗”。吴越国向百姓征收“身丁钱”,但凡有男丁成年,便须每年缴纳“赋钱三百六十”。这笔重税带来的后果,是穷困之家再不敢生育孩子,“贫匮之家,父母不能保守,或弃于襁褓,或卖为僮妾,至有提携寄于释老者”——因为交不起“身丁钱”,很多父母或将孩子直接抛弃,或卖给别人做奴仆,或舍入寺院做和尚。甚至还有“至老死而不冠者”——也就是干脆做了野人,到死也未去向官府申报户口说自己已经成年。

第二大块是沉重的徭役。公元910年,钱镠大修杭州城并启动各种附属工程,时人便在杭州城门上张贴抗议书说“没了期,没了期,修城才了又开池”——没完没了,没完没了,才给官府修了城,又被逼着去开池子。对于民众的这种抗议,钱镠的回应是轻佻的嘲讽:“没了期,没了期,春衣才罢又冬衣”——没完没了,没完没了,你们这些百姓才置办完春衣,又要去置办冬衣。除了多次修筑杭州城,吴越国还修筑了余杭城、嘉兴城、睦州城、东安城、温州城、福山城、松江城、苏州城、西陵城等诸多城池。仅钱镠时期,这类工程便有50余处。

第三大块,才是《新五代史》中提到的“下至鸡鱼卵鷇,必家至而日取”的苛捐杂税。据《宋史》记载,钱俶和平归降后,宋朝派了范旻“权知两浙诸州军事”,去负责接收事宜。范旻做的第一件事,便是上奏朝廷,请求一笔勾销旧有的苛捐杂税。范旻说,在钱氏的统治下,“徭赋繁苛,凡薪粒蔬果箕帚之属悉收算”——柴火蔬菜瓜果甚至笤帚簸箕都要收税;如今两浙归入宋朝,“欲尽释不取”,希望能彻底废除这些苛捐杂税。朝廷同意了范旻的建议。

有意思是,司马光在编纂《资治通鉴》时,虽基本上也接触到了上述史料,却不愿相信钱镠是一个致力于汲取剥夺百姓之人。他说:“钱镠起于贫贱,知民疾苦,必不至穷极侈靡,其奢汰暴敛之事盖其子孙所为也”——钱镠出身底层,知道百姓有多苦,所以不会这么干。那些奢靡铺张横征暴敛,都是他的子孙们干的。显然,这是一种“我认同这种逻辑,所以我更愿意相信这种结论”,而非客观考据。

司马光的逻辑并不成立。出身底层不一定就会同情关怀底层,历史上有许多完全相反的案例。况且钱镠的奢靡无度也见诸史料。比如,他五十岁后搞过五次大规模“还乡”活动(钱活了80岁),其中901年的还乡以锦缎铺地、绢绸挂树,极尽奢靡之能事,“自昔游钓之所,尽以锦绣”,“旧贸盐肩担,亦裁锦韬之”,连自己早年钓鱼的所在与贩盐的挑担,也都给披上了锦绣。他在杭州城营造的宫室也竭力追求豪华,“城门凡十,皆金铺铁叶,用以御侮”。

其实,满足个人享乐只是钱镠孜孜于汲取的次要原因,主因是他对外扩张的“进取之心”——灵隐寺和尚贯休写诗祝贺钱镠成为两军节度使时,有“一剑霜寒十四州”一句,钱镠却希望贯休将该句改做“一剑霜寒四十州”,可见其“进取之心”何等强烈。若从907年钱镠成为吴越王算起,到932年去世,这25年里有10年的时间,吴越国对外是有战事的。“进取”需要人力与物力来支撑,对民众的剥夺力度自然就会大幅提升。这也是乱世之中割据者越积极进取,辖下百姓的生活往往越惨的主要缘故——三国时代最进取的曹操、袁绍、孙策治下的民生都很糟糕,百姓纷纷流亡逃离,反倒是刘表、刘璋这些闇弱者的辖区,成了流民的首选落脚地。

不过,钱镠统治下的吴越之地,终究实力有限,撑不起他“一剑霜寒四十州”的进取之心。所以,他也有身段柔软的另一面,那就是“善事大国”,愿意向更强大者称臣纳贡。吴越国的纳贡对象,既包括了后梁、后唐与后晋这些中原王朝,也包括南唐这样的非中原国家,甚至还包括了被视为“夷狄”的契丹。对境内百姓的人力物力进行高强度汲取,与这种柔软的外交身段互相配合,二者共同成就了吴越国近百年的稳定统治。

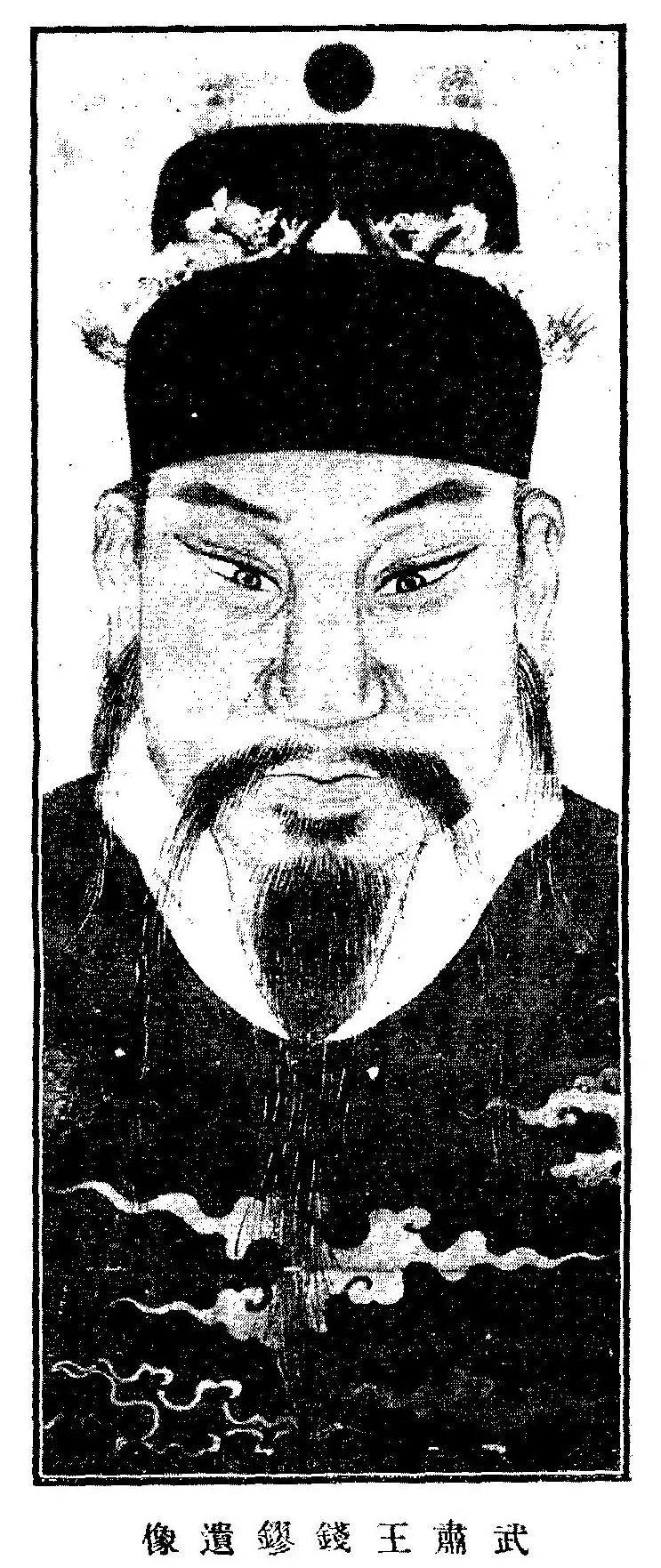

♦另一种钱镠像,引自《北洋画报》1932年第18卷第871期

至于那个爱民如子的钱镠形象,更多是出自钱氏后人的虚构。钱氏举国和平归宋后颇受礼遇,后裔众多,且在两宋知识界颇有影响力,著名者有钱俨、钱易、钱惟演等。前文提到的《吴越备史》,作者便是钱俨,他是钱镠的孙子。

值得一提的是,钱氏统治吴越时,虽有不少百姓选择了抛弃田园流亡他乡,乃至于不敢生育子女,但入宋之后,吴越地区的百姓却渐渐开始怀念起了“钱王”。宋神宗年间去到杭州做官的苏轼说,钱氏统治吴越时,辖下百姓“至于老死而不识兵革”(并非史实),实在是极大的德行。他后来游览九仙山,又听到当地百姓将钱王写给王妃的“陌上花开,可缓缓归矣”,改编为儿歌《陌上花》在传唱,歌词里有“陌上花开蝴蝶飞,江山犹是昔人非。遗民几度垂垂老,游女长歌缓缓归”这样的句子,怀念钱王的意思很是明显。明朝人钱德洪说,“吴越之民自唐以来七百余岁矣,其爱戴钱氏之心,有如一日”,也不是虚言。吴越之地的“钱王庙”“吴越王庙”便是证据。

这种当时与后世的民意反差,既与历史细节的流失有关——钱氏和平归降使得吴越不受兵灾一事,随着时间的推移越来越显眼;钱氏统治时期对百姓的横征暴敛,则随着时间的推移越来越模糊;也是比较之下的结果——同时代的其他政权,大多也在征收沉重的田税和丁税,也在汲取无休无止的徭役,苛捐杂税也是多如牛毛。史载吴国“有丁口钱,又计亩输钱,钱重物轻,民甚苦之”;南汉、闽、楚等国的丁身钱,同样导致辖下百姓不敢生养子女,“民有子者或弃不养,或卖为僮仆,或度为释老”。

更要紧的是,进入北宋之后,百姓们遭遇的汲取并没有减轻。

虽然朝廷在吴越之地刚刚归附时,曾出台过政策降低常规赋税并免除苛捐杂税,但效果极为有限。新赋税与衙前差役,很快便又将包括吴越百姓在内的北宋百姓,压榨得喘不过气来。以致于在包拯、司马光、苏轼、郑獬这些人的奏折里,宋仁宗、宋英宗与宋神宗统治时期,竟也是一个民生凋敝的时代。

仅以衙前差役为例。宋仁宗嘉佑八年,苏轼给朝中大臣韩琦写信,说自己在凤翔做官,发现民众最害怕的东西便是衙前差役。朝廷规定家产满二百千的家庭会被征去服衙前差役——所谓衙前差役,简单说来便是州县衙门里的任何苦力活,包括为官府运送物品、看管府库、督收赋税、追捕盗贼,都会被免费摊派给地方百姓。因为衙前差役会导致破户败家,所以鲜少有百姓敢让自己的家常超过二百千。凤翔这些年已经找不出家产超过二百千的百姓了。苏轼对韩琦感慨说:百姓的家产,连锅碗瓢盆都算上,连二百千都不到,“则何以为民?”,他们怎么活得下去?

在给宋英宗的劄子里,司马光也说,自从朝廷设置“乡户衙前”这项差役,百姓的日子便越来越困顿,都不敢努力致富。因为富人须承担衙前苦差,会被闹到家破人亡,还不如做一个穷人;穷人见了衙前之役这么苦,也不敢求富。臣我到过一些村镇,见到村民们的生产工具和生活条件很差,就问他们缘故。他们一致说是不敢求富。只要多种一棵桑树、多养一头耕牛,就会被视为富户,被推举去承担会导致破户败家的衙前之役。买田造屋这种事更是不敢去想。

朱熹后来总结北宋的赋税汲取,说的是“古者刻剥之法,本朝皆备”——前代积累的种种盘剥汲取经验,本朝全都继承了下来。这种“古者刻剥之法,本朝皆备”,与吴越民众对“钱王”的怀念,显然是有关系的。虽然真实的“钱王”,同样也在实施各种“刻剥之法”。

①《浙江唯一保存完好帝王陵钱镠墓被盗,所处遗址公园仍在施工中》,红星新闻2021年5月11日。

⑤何勇强:《钱氏吴越国史论稿》,浙江大学出版社2002年版“吴越国重敛虐民说考辨”。

⑧杨一平:《关于史籍中对钱镠不同记载的几点看法》。

⑨李剑农:《中国古代经济史稿》第三十二章,武汉大学出版社2006年版。