古人对屈原的一种神奇批判 | 短史记

问:屈原是真实存在的人物吗?

一、屈原是否真有其人的学术争议

《短史记》以前的文章,曾就“屈原是否真实存在”这个问题的学术争议,做过介绍。质疑者的主要论据,扼要来说包括如下三点:

图:《三才图会》里的屈原像

晚清学者廖平,是近代最早对“屈原的真实存在”提出质疑的学者。按他的考证,《离骚》是方士们为秦始皇所写的“仙真人诗”,目的是满足始皇长寿、成仙的想象。廖平之后,胡适从思想史方面入手,指出屈原即使真有其人,也不会生在秦汉以前,理由是屈原这种忠臣“在汉以前是不会发生的”,战国时代不会存在屈原那种“奇怪的君臣观念”,是“汉朝的老学究”们塑造了屈原这样“一个理想的忠臣”。

徐复观的研究则认为,司马迁为屈原做传,所依据的核心材料之一,是淮南王刘安的《离骚传》;而《离骚传》又是刘安写给汉武帝看的。刘安写《离骚传》的目的,“是借屈原之冤,以明自己之志”,具体来说就是婉转地向汉武帝传达信息,说自己忠心耿耿犹如屈原,绝无谋反之意,以求改善被朝廷疑忌、监视、打压的艰难处境。若朝廷不能体察这种忠诚,那自己就只好学屈原去自沉了。正所谓“不仅是表白屈原,亦实际上是表明他自己”。

在上述研究的基础上,有学者推测认为《离骚》的原作者其实就是淮南王刘安。也有人推测认为,屈原其实是贾谊伪造的历史人物——贾谊忠于汉文帝,为其擘画了“众建诸侯而少其力”的削弱诸侯王的妙策(也就是后来汉武帝搞的“推恩令”),结果却因为与文帝的宠臣邓通不和,“数廷讥之”,多次在公开场合讽刺邓通,招致文帝的不满,“由是疏远,迁为长沙太傅”,被从长安中央下放至偏远的长沙国去做太傅。贾谊的这些人生经历,与屈原故事中的情节——忠于楚怀王、有政治能力(明于治乱娴于辞令)、被怀王寄予重任、遭怀王身边宠臣进谗言而被疏远、下放至偏远地区为官——可以说是高度吻合。

附带一提:写过《吊屈原赋》的贾谊,后来又做了梁王的太傅。梁王坠马而死后,贾谊自责没有尽到太傅的责任,“哭泣岁余,亦死”。这位从马上掉下来摔死的梁王,谥号正是“梁怀王”。长沙王+梁怀王,似可与屈原故事里的“楚怀王”构成呼应;贾谊的哭泣而死,亦可与屈原故事里的怀石沉江构成呼应。考虑到上述种种,司马迁将屈原与贾谊并入同一列传当中,这种处理显然有着一种意味深长的用心。

总而言之,“屈原”究竟是不是一个真实存在的历史人物,目前仍是一桩未解的学术疑案。疑案的源头,在于先秦典籍中找不到屈原的相关记载,以及《史记》中的屈原传记存在许多可疑之处。也就是说,自一开始,关于屈原的事迹,就缺乏一个拥有可信度的传世文本。

或许正是因为这个缘故,2017年投入使用的最新版初中历史教课书七年级(上册)已不再收录屈原的相关内容——使用至2015年的旧人教版教材第八了《中华文化的勃兴(一)》中,曾用了较大的篇幅来介绍屈原(如下图)。与之一同从教材中消失的历史人物,还有真实性同样存疑的扁鹊。当然,最新版的初中语文教材中,仍保留着与屈原相关的内容。

图:旧教材关于屈原的描述

二、古人对屈原的所谓“批评”

与近现代学者将关注的焦点放在“历史上究竟有没有屈原这个人”不同,古人围绕屈原的主要争议,是这个人的作为究竟值不值得效仿。

贾谊要借屈原自伤身世,刘安要借屈原向汉武帝表忠心,自然都对屈原持肯定立场,刘安甚至说他“与日月争光可也”。司马迁有借屈原讽刺汉武帝的用意,所以行文中也始终对屈原怀抱着同情、赞赏与惋惜。

西汉末年的大文豪扬雄,首开批评屈原的先河。他虽然喜欢《离骚》,也赞赏屈原的人格,却不能同意他的自杀。他写了一篇《反离骚》批评屈原,说他非要在楚国这一棵树上吊死,实在是不值得。楚国既然不肯重用你,不肯听你的逆耳忠言,你就该学学孔夫子,像他那样离开乌七八糟的鲁国,去更广阔的天地里发展,去实现自己的价值嘛,何必固执地呆在楚国呢?何必将自己的性命交给湘水的浪涛呢?

扬雄的这种意见,与西汉中晚期知识界反对忠于一家一姓的思想潮流,有直接关系。汉宣帝时代,名儒盖宽饶曾站出来给皇帝上书,公然指责“圣道陵迟”,警告汉宣帝要行仁政,否则“天命”是要转到别家去的。汉成帝时,又有名儒谷永站出来,公开对皇帝说天意从来不会只眷顾一家一姓,警告汉成帝要早点改弦更张,放弃恶政。王莽后来毫无舆论阻力、以禅让的形式取代西汉建立新朝,正是这种思想潮流发展到极致的结果。扬雄本人也实践了他对屈原的批评——他欢迎新莽,对刘汉王朝没有“忠君”层面的留恋。

进入东汉后,又有《汉书》的作者班固站出来,写了一篇《离骚序》,公开批评屈原。班固说,刘安对屈原的赞美,讲什么屈原可以与日月争光,可谓“似过其真”,实在是名不副实。那屈原,实际上是这样一个人:

意思是:那屈原为了显露自己的才华、炫耀自己的名声,常年与那些危害国家的小人相争,打口水官司,自然是要遭遇谗言的。他还经常责备楚怀王,成天怨恨怀王身边的佞臣,最后闹了一个沉江自杀的结局,实在算不上是一个清洁之人、狂狷之人、景行之人(清洁指的是品行好;狂指做事激进,狷指做事保守;景行,光明正大之意)。

图:《晩笑堂竹荘画传》班固像

班固如此批评屈原,实出于一种“时代需要”。他早年与东平王刘苍(曾以骠骑将军身份在朝辅政)交往,论及屈原时,说的是“屈子之篇,万世归善”,且希望刘苍能够折节下问,多听谏言,让天底下再无“汨罗之恨”。那时候,班固年约二十,正畅想着能被人赏识,进而在政坛上有一番作为。写文章批评屈原时,班固已入中年,已是皇帝的亲近之人,史称他入宫给皇帝读书,常常“连日续夜”;皇帝有巡狩之事,让班固“献上赋颂”已是常规操作;朝中有大事要讨论,也常被皇帝指定站出来与公卿们辩论。

更要紧的是,汉明帝、汉章帝父子,一点都不喜欢屈原、贾谊与司马迁这类人。汉明帝曾亲口对班固说,他很不满司马迁“著书成一家之言,扬名后世”,却因为受刑的缘故,在《史记》里说汉武帝的坏话;也很不满司马迁在《史记》里借贾谊之口将秦王朝的灭亡归因为“仁义不施”,而非君权神授合该轮到刘家人做皇帝。总之,司马迁这类人“非谊士也”,不是好人。汉明帝心目中理想的忠臣,是司马相如。他对班固说,这个人虽然也不太得志,但从不对皇帝发怨言,临终的时候还在文章里“颂述功德,言封禅事”,还在歌颂汉武帝的丰功伟绩,实在是“忠臣效也”——是忠臣的典范,“贤迁远矣”——比司马迁那家伙强多了。

明、章两帝的时代,是一个“法宪颇峻”、人人战战兢兢的时代。北海敬王刘睦,本是个性情谦恭、爱好学问、喜欢与知识分子交朋友的人。因为害怕“敬贤乐士”的名声被皇帝知道,他只好将大门关起来谢绝宾客,将精力全部投入到狗马音乐之中。深知皇帝厌恶读书人博取名声的班固,也非常自觉地选择将“不以才高人”(不在人前人后突出自己的才能)作为自己的处世之道。他批评屈原不该露才扬己,不该责备楚怀王,是因为皇帝不喜欢屈原露才扬己,不喜欢屈原责备楚怀王。

图:清殿本屈原画像

在之后的历史进程中,这种班固式的批评,成了许多读书人信奉的一种生存之道。南北朝时代的官员颜之推,写了一本《颜氏家训》,其中明确告诫子孙们不要学习屈原,因为这个人“露才扬己,显暴君过”,通过批评君王的错误来彰显自己,来给自己博取名声,这样要不得。一体两面,这种班固式的批评,也成了许多皇帝检验臣僚忠诚与否的基本标准。洪武八年三月,朱元璋下诏同意已命在旦夕的刘基离开南京,返回青田老家。诏书里说,之前有人告发你刘基给自己找了块有王气的墓地,我很生气,将无所事事的你软禁在南京两年多。若是“愚蠢之徒”,一定会忍不住找朕辩解,说自己没干过那种事,是朕听信了谣言搞错了。惟有“卿善为忠者,所以不辨而趋朝”,你很懂得如何做忠臣,主动跑来南京让朕软禁,也不做任何辩解来凸显朕错了。所以呢,你既然是一个“不洁其名”的标准忠臣,我如今也就放你回去,让你安心地死在老家。

为屈原做传的司马迁,应该料想不到事情会有这样神奇的展开。

参考资料

①启风,《端午节纪念屈原,但屈原这个人真的存在吗?》。

②2015年人教版《初中历史》七年级上册。2016年部编本《初中历史》七年级上册。2017年统编本《初中历史》七年级上册。

③李诚,《楚辞论稿》,华龄出版社,2013年。

④徐复观,《两汉思想史 2》,九州出版社,2014年。

=============================================================================

欧洲近代文官考试,源于中国古代科举制度吗? | 短史记

“在国人印象中,科举是种腐朽落后的封建制度,相当长的时间里都是作为批判对象而被加以介绍的。殊不知民国时期大力引进借鉴的西方文官制度,竟然是从中国的科举制渊源而来的——西方学者一致公认西方文官制度滥觞于古代中国的科举考试。”①

这种说法可信吗?它是怎么来的?

先说一下英国的近代文官考试制度。

近代国家,一般将政府官员分为政务官与事务官两大类。其中,政务官指由选举产生的国家元首、各级政府首脑,及被他们任命的内阁成员等,负责制定内外政策。事务官指的是通过考试被录用的公职人员,负责政策的具体执行,及日常行政事务的处理,不参与政党活动。文官制度,指的便是事务官选拔、任期、责任、考核、奖惩制度。

英国文官制度的核心,确实是考试。它最早出现在东印度公司。当时,国王与贵族常向印度安插亲信谋求私利。为改变这种状况,英国国会1833年通过了一项法令,要求东印度公司在任命书记官时,必须有4名候选人参与竞争。

1837年,有人建议东印度公司进一步深化人事招聘改革,实行考核制。因既得利益者反对,该建议被搁置。1853年,议员麦考雷(T.B.Macaulay)等考察印度后撰写报告,再次建议实施竞争性考试。

♦ 英国东印度公司总部

1854年,英国财政大臣及其常务次官一同起草《关于重组英国文官的报告材料》,提议在英国本土通过考试选拔文官。同年,因克里米亚战争,腐败的官制成为众矢之的。经过多年国会争论,以考试录用为核心的英国近代文官制度,最终于1870年确立。②

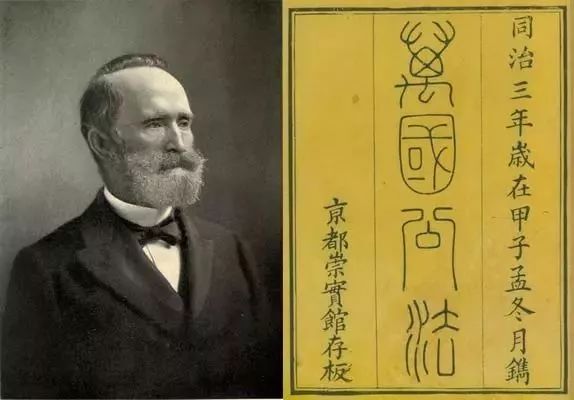

一般认为,最早将英国文官制度与中国古代科举联系在一起的中国人,是孙中山。1921年,他在一次演讲中如此说道:

就演讲原文而言,孙中山没有提到“科举”二字,他说的是“中国的考试制度”;但“中国的考试制度”,大体也可以等同于中国古代的科举制度。

孙中山只是凭个人感觉,提出这样一种个人观点,并未进行论证。之后,便有不少中外学者撰文,试图证实或证伪他的这一观点。“英国文官制度源于中国古代科举”的说法,也因此流传了开来。

♦ 孙中山的相关论述

二、丁韪良的证词

民国以来的学者们翻检17~19世纪的西方书刊,已发现超过120种提到过中国古代的科举制度。这其中,既包括伏尔泰、亚当.斯密等人的著作,也包括《纽约时报》等著名媒体。

比如,1671年在英国出版、由荷兰人所写《第二、第三次出使大清(中华)帝国记》(The Second and Third Empire of Taysing or China),里面便有这样一段话:

所谓“荣誉学位”,指的应该就是秀才、举人、进士等科举名目。

再如,《君子杂志》(Gentleman’s Magazine)1755年曾刊文称:

这些论述能够证明当时的欧洲世界知道中国的科举制度,却不能证明后来出现的欧洲近代文官制度与中国科举制度有关。迄今所能找到的、可以作为“英国文官制度源于中国科举”的最直接证据,是美国传教士丁韪良(W.A.P. Martin)1896年出版的著作《中国环行记》里的一段话:

基于这些材料,一些中外学者选择认同孙中山的说法。

比如,1943年,中国学者邓嗣禹在美国发表论文称:“就所有同时期的证据来看,都证明中国文官考试制度传人欧洲国家以后,也使他们采行相同的制度,这是毫不足疑的。”⑤1972年,美国汉学家卜德(Bodde)也在《中国思想西入考》中写道:“科举制无疑是中国赠予西方的最珍贵的知识礼物。”

♦ 维基百科关于英国文官考试制度起源于中国的说法,便是引自卜德(Bodde)著作

2001年,中国学者刘海峰发表论文,也对“科举西传说”持肯定立场。他的论证逻辑是:

♦ 科举放榜时的场景

三、质疑者的意见

但丁韪良的说法终究只是一个旁证,只能代表丁韪良个人的观感与看法。

所以,另外一些学者认为,要证明欧洲近代的文官考试与中国古代科举制度存在源流关系,须找到更直接的史料。这些史料必须能够证明英国政府创设文官考试制度前,受到过科举制度的启发——比如向东印度公司提建议的那些人中,是否有人读到过与科举制度有关的书籍(目前尚未发现这方面的材料)。至于说丁韪良的看法在当时没有激发出反对的声音,背后的原因更可能是丁韪良提供的个人观感不具备权威性,他的话不足以成为当时的新闻热点,于是也就没有引起学术界和舆论界的关注,没有关注便没有反驳。

关于欧洲文官考试制度的起源,除了“科举西传说”之外,还有如下两种学术意见:

(1)英国的文官考试制度,是自学校考试制度借鉴而来。

此说的重要证据之一,是致力于推行文官制度者大多出身剑桥大学或牛津大学,他们熟知大学的考试规章。学者马桦在《英国文官考试制度研究》一书中写道:

(2)欧洲的文官考试制度,其实始于德国,后来才影响至英国。

就时间上来看,威廉一世1713年便规定普鲁士的法官与律师等,必须通过国家统一考试才能获得任命。1737 年,考试的范围,又扩大到了所有司法行政人员。学者王敬松的看法是:

长期研究科举制度史的学者任爽与石庆怀,也认为欧洲最早实行考试制度的是普鲁士,且没有证据表明普鲁士受到过中国科举的启发。他们在《科举制度与公务员制度》一书中说:

这些学者认为,在没有找到确切证据之前,对“欧洲近代文官制度源于中国古代科举”的说法,应暂时存疑,而非视为定论。

四、文官考试与科举考试的区别

其实,对比早期的英国文官考试制度和中国古代科举考试,很容易发现二者在内容与规则方面,存在着巨大的差异。

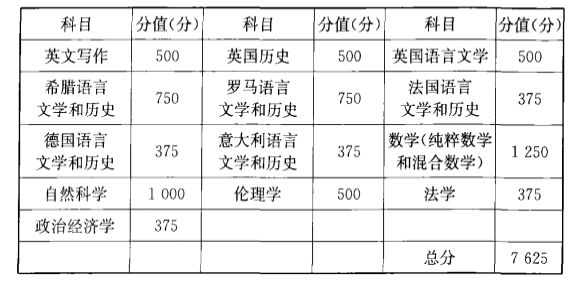

英国文官考试科目众多,涵盖文、理。低级文官考试分初试和复试,初试为书法、拼写、算术三门;复试要考高等数学、打印手稿、速记、写作、记账、历史、地理等。高级文官考试更复杂,初试考书法、拼写、算术、英文四门;复试包括希腊语、德语、罗马语、意大利语、法语、自然科学、政治经济学、法学、数学等13门。

下图便是英国文官考试制度推行初期,高等文官考试的具体科目及分值。考生可以选考其中几门或全部,最后比较总分,择优录取。若发现有考生胡乱答题,会被取消全部分数。

若考生报考的,是海军部、邮政总局、司法部门等专业机构,还要另考特殊科目。如竞聘海军部工程指挥部的工程绘图员,要参加有关几何、基建、木工等内容的19门考试。⑩

很显然,英国的文官考试内容很丰富,也很实用。由此选拔出来的公职人员,大多能够胜任自己的岗位。至于中国古代科举制度的宗旨,尤其是玩八股文章的明清两代,可以参考朱元璋与慈禧的相关表述。

朱元璋的原话是:“柔天下”之法莫过于科举,“天下才智,无所试,久必愤盈。诸负血气者,遂凭之以起”?,科举的作用,便是以四书五经诗词经义这些无用之物,将“负血气”者困入科场。慈禧的原话是:“科举之设,无非为士子进身之阶”?。这句话的历史背景,是戊戌年后兵部尚书荣禄上奏请求改革武举,建议考试内容增入枪炮项目,结果被慈禧以懿旨否决。否决的理由,便是科举的核心目的不是选拔人才,而是给士子提供一个进入体制的路径。

朱元璋与慈禧对科举考试的这种定位,其实已足以说明科举制度为何无法转型为近代文官考试。科举在1905年的时代变局里被废止,实非偶然。

①秦昊扬主编:《民国文官考试制度研究 1912-1949》,国家行政学院出版社2009年版,第20页。

②⑦⑩马桦:《英国文官考试制度研究》,四川大学出本社2013年,第32—40页、第99—117页。

③《孙中山先生演讲集》,民智书局1926年,第35页。

④⑥刘海峰:《科举制对西方考试制度影响新探》,《中国社会科学》2001年第5期。

⑤邓嗣禹:《中国考试制度西传考》,《二十世纪科举研究论文选编》,刘海峰编,武汉大学出版社2009年。

⑧王敬松:《也谈官吏制度与文官制度》,《政治-行政学:改革与研究》,文化艺术出版社1999年。

⑨任爽、石怀庆:《科举制度与公务员制度:中西官僚政治比较研究》,商务印书馆2001年,第35页。

?查继佐:《罪惟录》卷十八“科举志·总论”,浙江古籍出版社1986年版,第817页。

?《刘坤一集》(第二册),岳麓书社2018年版,第602页