纪念张献忠诞辰410周年?这事有点离谱 | 短史记

这两天,一篇题为《张献忠诞辰四百一十周年暨张献忠塑像揭幕庆典仪式报道》的文章,引起了许多人的讶异。该文刊登于自媒体公众号“献忠故里”。据文章的说法,这次活动的主办者是一个叫做“张献忠研究会”的组织,主旨是“纪念张献忠这位赫赫有名的历史人物”,并为其树立雕像。许多人吐槽说:

四川人快来发表下感想。

有没有考虑过四川人民的感受?

川人有必要站出来表达下自己的意见。

……

图:“献忠故里”公众号披露的活动现场照片

这种吐槽,主要针对的,是张献忠身上最重要的一个历史标签:屠蜀。

关于“张献忠屠蜀”,曾有过两种截然相反的说法。一种盛行于清代,许多人说他“共杀男女六万万有奇”,四川一省之人被屠戮殆尽,以至“千里如烟,空如大漠”。另一种盛行于数十年前,称屠蜀之说不可信,张献忠所部杀的只是“地主、官僚以及从属于他们的反动武装”。此外,鉴于清军入关后,有许多杀戮百姓的劣迹,民间也有很多人认为,屠蜀的主力其实是清军,张献忠做了“背锅侠”。

上述说法,均与史实存在一定的偏差。

四川人口在明末清初之际曾大幅减少,引发“湖广填四川”的移民潮,是一件确凿无疑的事情。这种结果,是由四川数十年战乱所造成,张献忠及其大西政权,则是这战乱的一个重要组成部分——崇祯年间,张献忠数次入川;张献忠败亡后,大西军残部、南明军、清军及其他农民军间,仍在四川境内不断相互征伐。直到顺治十六年(1659年),清军才在征伐中胜出,大致平定四川。但到了康熙十二年(1673年),四川又被吴三桂占据,再度成为拉锯的战场。

也就是说,明军(包括南明军)也好,清军也罢,包括张献忠军、吴三桂军,都参与了屠蜀。

明军方面。比如崇祯十七年(1644年),明军赵荣贵部被张献忠所败,退往茂州。茂州百姓没有开城,赵荣贵遂在攻入后屠城。再如南明总兵王命臣,他占领顺庆后,要求每家交银子,买“免死牌”、“牛票”,如果拒绝,就“掠其人,掘其粮,焚其室”。再如南明曹勋部,在雅州搜刮民间存粮,百姓只好吃草根、树皮,致使“僵尸满路”。

清军方面。比如豪格等人统帅的部队,在顺治四年(1647年)被迫撤出成都时,驱赶数千百姓北上,到了绵州后又将其全部杀死。清军在简州乏粮,于是抓捕百姓,“有粮即放,无粮烧死”。豪格还曾下令,对于不肯归顺的抗清者一律诛戮,在潼川,清军杀了“不计其数”的降而复叛的川兵。

吴三桂军方面。比如吴的部将谭宏,他同清军作战失利后撤,拆掉浮桥劫掠保宁,致使“男女溺死无数”。谭宏还在辖区内残暴勒索百姓,致使当地人纷纷逃亡,十室九空。战事平息后,四川已残破不堪,安岳、遂宁等县“绝人迹,少烟火者二十余年”。

与战乱相随而至的,还有旱灾、水灾与瘟疫。崇祯十年(1637年),剑州因洪灾“两岸军民漂没者千余家”;顺治二年(1645年),重庆因瘟疫“骈死连村”;顺治三年(1646年),峨眉“大荒,饿死者日无记数”;顺治五年(1648年),盐亭“人多饿死”,内江爆发瘟疫,百姓逃亡各地,数百里没有人烟。

图:连环画《张献忠》封面

与上述“屠蜀”暴行相比,曾在四川建立政权的张献忠,对川人的压榨有一些不同寻常的特点。具体说来,有如下几点:

(1)以严刑峻法造就恐怖气氛。大西政权律法严苛,实行连坐,一家犯罪株连九家。犯罪者轻的被割耳割鼻、砍手断足,重的斩首凌迟。甚至还效法过朱元璋,复活了“剥皮填草”这种酷刑。

(2)高度依赖特务统治。大西政权严格限制百姓的行动自由,并监视辖下民众的言论。成都各门严查百姓出入,出城人必须呈报姓名、事由以及归期,逾期不归,出城人的家眷及邻居会被处死。大西政权还派出密探,装扮成商人或乞丐,在城内暗查,若发现有人私下诋毁张献忠,就用炭在其家大门涂上记号,方便军队抓捕讯问。大西政权末期,因无法对郊野民众实施有效的控制,张献忠担心他们会倒戈帮助敌军,一度颁布了“除城尽剿”命令,针对郊外百姓,“不论男女老幼,逢人则杀”(城中百姓容易控制,故可归入良民)。

(3)高度依赖暴力“打粮”。大西政权禁止民间持有金银,私藏超过一两,诛杀全家,达到十两,就要剥皮。虽然建立了政权,但张献忠并没有执行按土地或人口征税的制度,而高度依赖靠没收财产和“打粮”,来筹集军饷和满足政府支出。富户被抢光后,“打粮”对象就成了普通百姓。

(4)控制、屠杀读书人。张献忠对开科取士非常感兴趣,每攻占一地,即举行科考,强迫当地读书人参加,张甚至亲自出题阅卷。不过,对被录取的知识分子,张并不信任,他录取他们,只是为了用虚职将他们控制起来,防止他们回到地方上聚众“作乱”(读书人多数出自地方上较为富足有力量的家族)。因为目的在此,所以张献忠的开科取士,录取率非常高。大西政权末期,自觉局势失控的张献忠,曾假借科考名义,在大悲寺一次性屠杀了数千名士子。

上述暴政,激起蜀人的剧烈反抗。内有反抗,外有清军,大西政权最终无法在四川立足。自成都撤离时,张献忠曾下令“剿洗全城,不留一人”。军中传教士记录下了当时的情况。先是成都人被骗至城外:

“无罪百姓齐遭惨杀,息静无声。真是尸积如山,血流成河,逐处皆尸,河为之塞,不能行船。锦绣蓉城顿成旷野,无人居住。”

然后,张献忠又下令将皇宫和成都城焚毁:

“(张)下令将皇宫焚毁。在城外见隆烟腾起,火光烛地,大为狂喜。复令全城四面纵火,一时各方火起,公所私地,楼台亭阁,一片通红,有似火海。大明历代各王所居之宫殿,以及民间之房屋财产均遭焚如。转瞬间,川中首城已成焦土,实属可惜”。

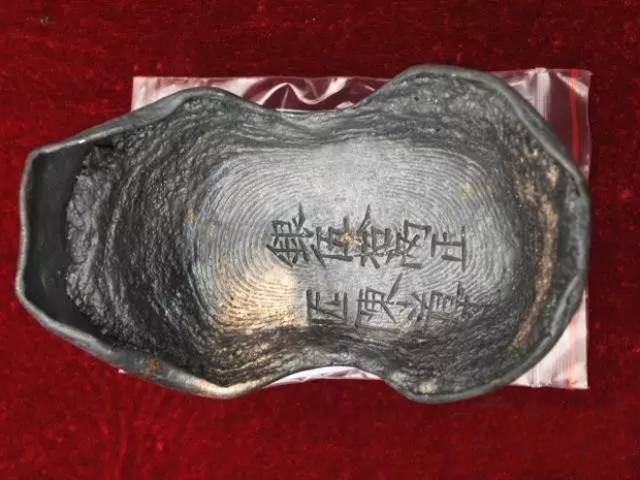

成都遂成一片废墟。撤离前,张还带走了搜刮到的巨量财物,部队沿岷江南下行至彭山江口河段,遭遇明将杨展袭击,船只被焚,大量财物沉于江底。2017年度的全国十大考古发现之一“江口沉银”,出水了大量的金锭银锭与金饰银饰,证实了这批财物的切实存在。其中那些金耳环、发簪、金戒指、手镯等,明显直接掠夺自民间。

图:彭山江口镇出水的“西王赏功”金币

图:“江口沉银”出水的银锭

图:出水的各种金饰

约从上世纪八十年代开始,史学界对张献忠的“屠蜀”之事渐有较为严谨客观的研究。1980年3月举行的“张献忠在四川”学术研讨会,重点讨论了“张献忠在四川杀人”这个问题。有学者在会上指出,“被张献忠所杀的人当中,不一定都是反动派,其中有相当一部分是无辜的,实属错杀”(田培栋《对张献忠“屠蜀”应重新予以评价》)。也有学者强调,“记载张献忠‘戮民’过多的史料不下百种,凭空一概否定,全然抹杀,是难以令人信服的”(李三谋《明末大西军在四川“屠戮生民”之问题》)。还有学者提出,一方面不能说张献忠“见人就杀,把四川人杀光了”,另一方面也要看到他杀人时“也往往杀了他的全部家口,打击面很大,杀的人相当多”(胡若曦《“张献忠屠蜀”考辨》)。

进入2000年之后,对张献忠的研究开始进入到精神分析层面。有学者通过梳理史料还原“成都大悲寺屠戮士子事件”,认为张献忠的性格上有一种“暴戾成性,反复无常,目光短浅,缺乏起码的人道主义和见识”的弊病(耿法《张献忠的一桩公案——从成都大悲寺屠戮士子事件说起》)。还有学者从心理学的角度切入,认为张使用“骑木驴”之类残忍的刑罚杀害女性,可能是因为他精神上存在异常,“表现出比较严重的知觉障碍,出现愤怒、忧伤、惊恐、逃避及攻击的情绪和行为反应”(张位东《张献忠屠蜀原因新论》)。

张献忠“屠蜀”究竟杀了多少人,如今已是一个无法考据得出确切结论的问题。按四川学者任乃强的意见,“当时蜀人绝灭之原因,盖死于饥馑者什七八,杀于献忠者什一二而已”。任是一位对张献忠总体上持肯定立场的学者,反对“张献忠屠蜀”之说。所以,他的这个看法,可以视为学术界对“张献忠屠蜀”数据的一种较为保守的估计。当时全川约有300万人。如此,直接死于张献忠之手者,较低限度也有30-60万人。同时还要看到,对四川的饥馑,张献忠也要负相当程度的责任。

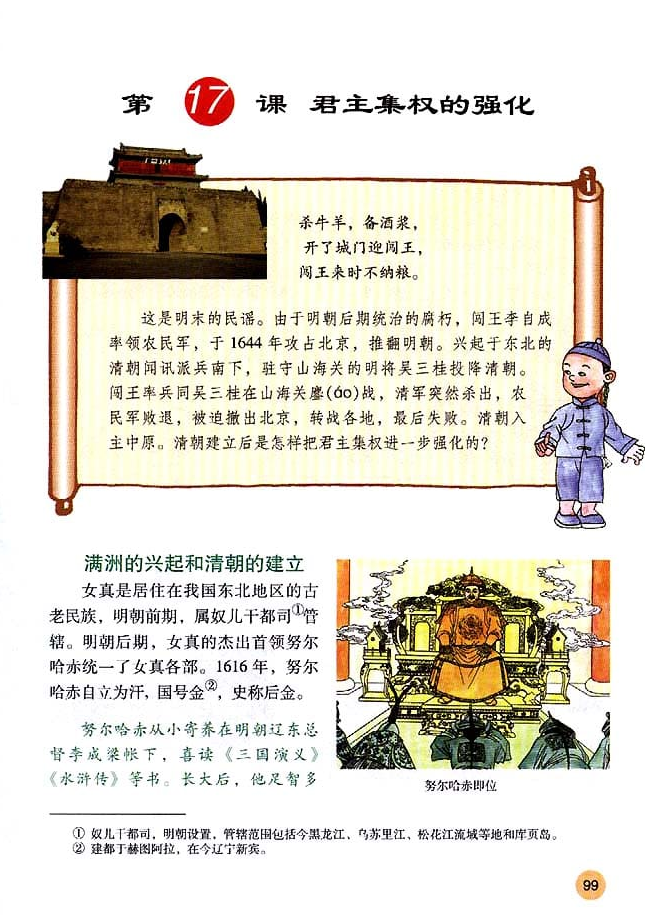

值得一提的是,随着学术界研究的深入,初中历史教科书也已选择将张献忠的相关内容移除。使用至2016年的人教版初中历史教科书七年级下册中,只讲述了李自成的相关内容,没有再提张献忠。

图:使用至2016年的人教版初中历史教材只提了李自成

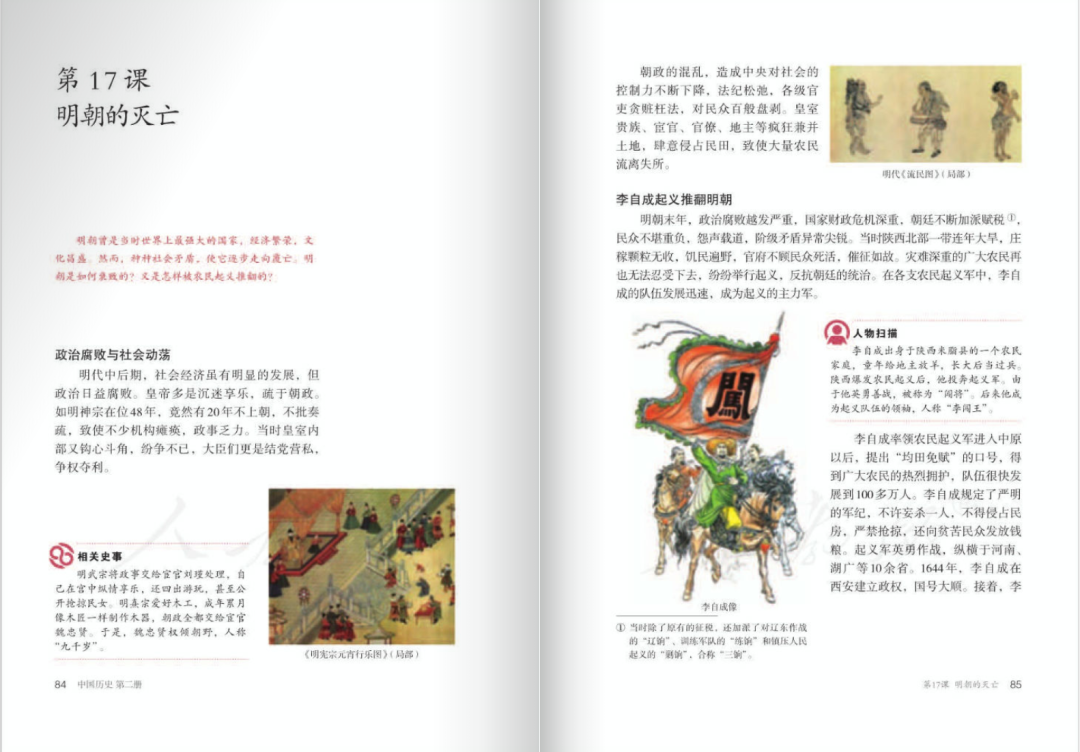

最新启用的统编本初中历史教科书七年级下册,以相当大的篇幅叙述了李自成起义与明朝灭亡的关系,也没有在正文中提及张献忠。

图:现行初中历史教材只提了李自成

注释:

①胡昭曦:《张献忠屠蜀考辨》,四川人民出版社1980年,第4页,第55~59页。

②王纲:《论明末清初四川人口大量减少的原因》,见于《张献忠在四川》,四川省新华书店1981年。

③李文治:《晚明民变:底层暴动与明朝的崩溃》,中国电影出版社2014年,第107~110页。

④耿法:《张献忠的一桩公案——从成都大悲寺屠戮士子事件说起》,《书屋》2006年第9期。

⑤(法)古洛东:《圣教入川记》,四川人民出版社1981年,第28、39~40页。

⑥冯广宏:《民心向背问张营——张献忠帝蜀实情考之六》,《文史杂志》2010年第5期。

⑦冯广宏:《张献忠屠蜀人数疑案》,《文史杂志》2009年第6期。

===========================================================

「曾许人间第一流」的那个人,后来怎样了? | 短史记

前几天,北京大学引发了一波关注。

先是北大的官方公众号引用了两句诗——“须知少时凌云志,曾许人间第一流”,为参加高考的学子们加油鼓气。然后有人依据百度百科,说该诗的下半句是“哪晓岁月蹉跎过,依旧名利两无收”,嘲笑北大赠给高考学子的诗句,底色实是垂头丧气。

再然后,则是正本清源之说,指出“哪晓岁月蹉跎过,依旧名利两无收”这两句,无从查证来源,或是今人戏补。北大官号所引诗句的真正出处,是清代人吴庆坻的《题三十小像》。吴用这个题目,在1878年写了很多首诗,其中一首是这样的:

食肉何曾尽虎头,卅年书剑海天秋。

文章幸未逢黄祖,襆被今犹窘马周。

自是汝才难用世,岂真吾相不当侯?

须知少日拏云志,曾许人间第一流。

当然,这并不意味着北大官号的赠诗是妥当的。写这首诗的前一年,吴庆坻进士落第,此刻正在复读之中。所以,诗的主旨并非昂扬向上,而是带有明显的沮丧之气。其大意是:我这样的人,本该封侯拜相(当侯),可惜世道太坏(难用世)。虽然没被黄祖那种混蛋砍了脑袋(逢黄祖),但也没得到机会做出什么值得一说的成就(窘马周)。

如果用一种苛责的眼光去看,也可以说,吴这首诗里呈现出的沮丧,只是一种刻意造作,亦即所谓的“为赋新词强说愁”。两年前,28岁的吴已通过乡试成为举人,跑在了绝大多数走科举之路的竞争者的前面。没能在次年成为进士,是很寻常的事情,既不值得失望,更到不了抨击世道太坏湮没了自己这个人才的程度。毕竟,那只是他第一次参加会试。

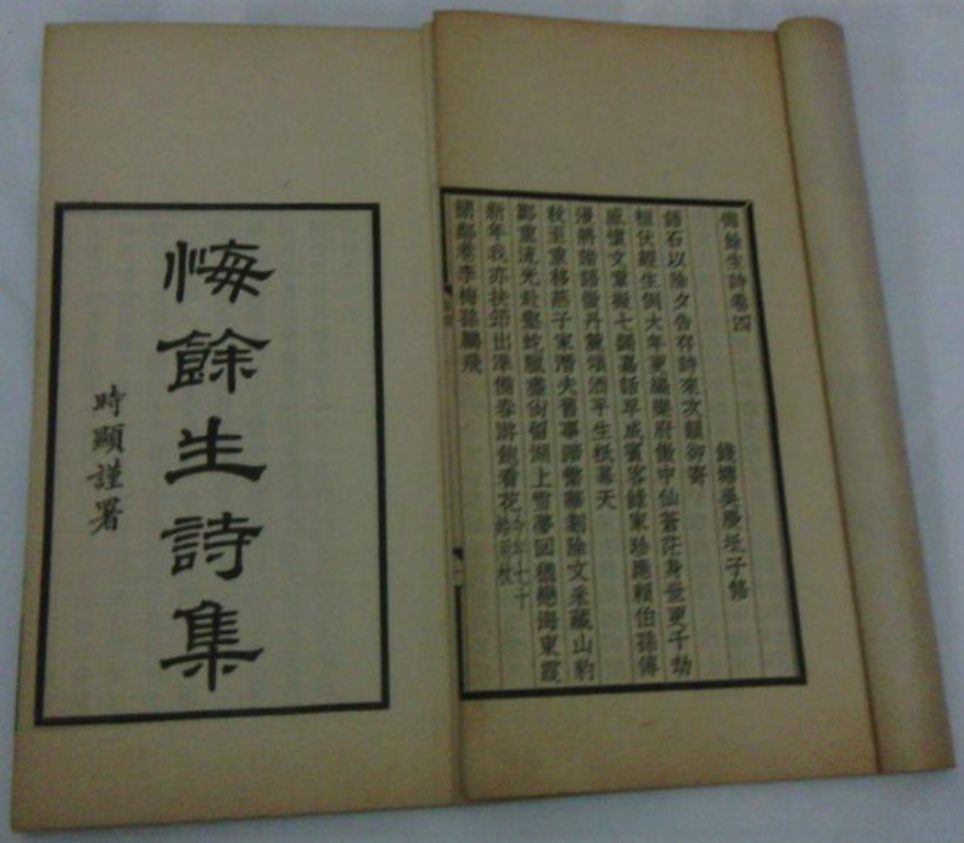

图:吴庆坻《悔余生诗集》

诗的事情大致如此。这里主要说一说吴庆坻这个人。

1848年,吴庆坻生于浙江钱塘的一个官宦世家。曾祖父做过四川夔州知府,祖父做到云贵总督,父亲做过山西雁平兵备道。20岁前,吴随父亲任职地的变化,旅居于四川、山西、陕西、河北等地。20岁后,他回到杭州,拜在了著名学者俞樾的门下。这种家世与求学背景,是他怀揣“拏云志”、自许“第一流”的底气所在。

真正让吴庆坻感觉“才难用世”,是他1886年考取进士之后,不得不在翰林院坐了11年的冷板凳。直到1897年,吴才得到机会外放为四川学政,也就是四川教育界的最高行政长官。此时,距离他写下那首抨击世道太坏让自己的才能无处施展的怨诗,已过去了20年。青年时代矫揉造作的“强说愁”,在中年时代成了无可奈何的现实。

据恽毓鼎讲,晚清的“翰林院编检”常年积压,人数多达二百余人,最惨者干了十九年还寻不到外放机会。相比之下,吴庆坻只坐了11年冷板凳,情况算不上太坏。只是,去四川做“学政”,也不是什么令人羡慕的事情——在清代,各省学政由中央派遣,可直接向中央奏事,本有充当中央耳目监督地方的权力。晚清地方督抚崛起后,学政夹在弱中央与强督抚之间,反成了一种被轻视的尴尬存在。在给好友汪康年的书信里,吴庆坻也说,学政这个官职“孤悬客寄”,孤孤单单跑去别人的地盘,想要有所作为实在是太难了,“平生绝不慕此官”,我这辈子从没期盼过这个职位。

但无论如何,去四川主管教育,于吴庆坻而言仍是一个实现“凌云志”的难得机会。

此时,已是戊戌维新启动的前夜。甲午战争的惨败,惊醒了许多埋头书斋的知识分子。比如原本坚信“中国圣人之道”万不可变的谭嗣同,在听闻了清军惨败的消息后,“创巨痛深”“绕室彷徨”,自此再不谈传统政治理念的优越性,转而完全服膺于近代文明。

吴庆坻也是这诸多的被惊醒者之一。当然,他的觉醒不如谭嗣同彻底。一方面,吴很清楚,清廷必须改革,而且这改革必须要西学为核心内容;另一方面,吴对传统经术非常留恋,从文化情感上,他不愿承认自己修了几十年的学问,是大变局时代里的累赘。总体而言,吴是一个半新不旧之人。

这种半新不旧,在戊戌年前后主要体现为新。

吴庆坻颇有胆识,也颇有执行力。他到了四川后,致力于变传统学校为现代学堂,用官费为学堂采购讲天文、算学、地理、化学的西学图书,推荐学堂订阅鼓吹改革的《时务报》。戊戌维新启动后,朝廷下旨科举不再从四书里出题考八股文,“一律改试策论”,要考生对现实问题发表意见。吴得到消息后很兴奋,下发了文件,要全省各县都动作起来响应。

维新被慈禧血腥终止之后,吴也没有对川省的教育改革踩刹车。当时,朝廷下旨命各省不要再创设新式学堂,且强调“四书文”和“试帖”这些八股文章仍是科举考试的主要内容。吴却与川督奎俊等人合作,以“整顿义学”为掩护,继续鼓励创设新式学堂。

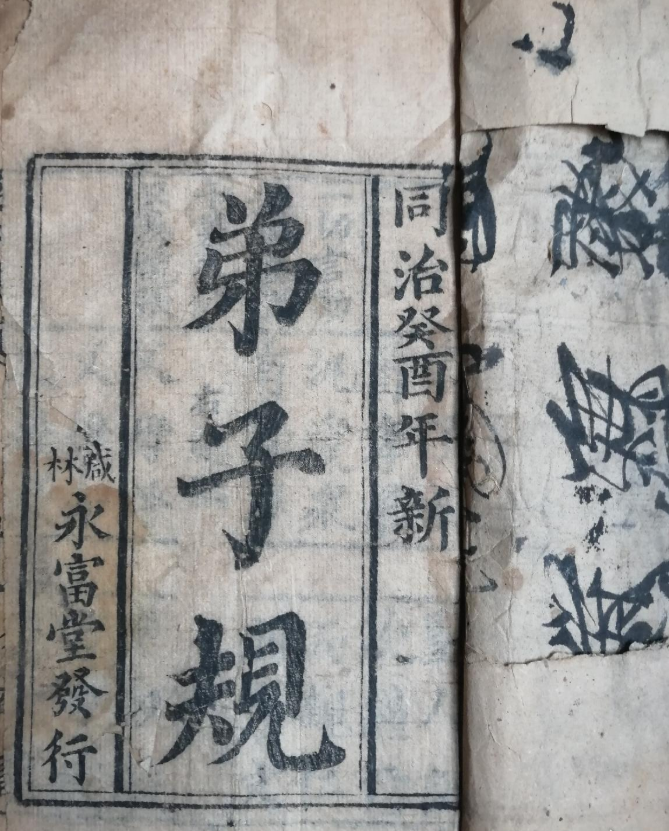

这种与朝廷暗唱反调的改革,很自然地会引起一些“官本位”者的不满(担心自己受牵连)。有些川省地方官员批评说,吴庆坻认可推荐的蒙学书目,以史学、天文、地理、算学居多,不适合拿来给学生“正心术”,会带偏学生的价值观。这些官员认可的蒙学书籍,是《弟子规》《名物蒙求》《性理字训》之流。

其实,吴庆坻也是一个高度重视给学生“正心术”的人。在这位半新不旧的川省最高教育长官心中,八股之学最垃圾,西学需要提倡,讲求“义理心性”的经学则最紧要。这种根深蒂固的排序,让戊戌年前后的吴看起来像一个改革者,也让清末最后十年的吴看起来像是一个顽固派。

1907年,湖南筹办优级师范学堂,许多人建议课程里不设“经学”,结果引起本省经学权威皮锡瑞的恐慌。皮跑去向吴庆坻求助。吴此时的职务是湖南提学使,掌管湘省教育。皮对吴说了一通大道理,主要是讲学校不开“经学课”如何如何不好。吴全然认同皮的意见,并请皮出手,代自己来拟写文件稿,以纠正这股歪风。稍后,吴采用了皮锡瑞所拟文件并将之下发。皮听说后非常高兴,去信大赞了一番吴如何如何“推尊旧学”。

这种对“经学”的坚持,让湘省读书人对吴庆坻的观感非常不好。时人称:

但吴的自我定位,却仍是一个改革派。1906年,清廷组织各省教育长官赴日考察,吴庆坻也在其中。他在日本见到了中国的赴日留学生,是如何被那些仅以营利为目的的生意人办的野鸡学校所祸害,也见到正经的日本学校教育是如何远远地超越了清廷。在给家人的书信里,他说:日本的教育普及程度很高,这就不用说了,他们办教育的人,个个“有学问、有道德、有才能”,这样的人才在中国根本就找不到。他们的女子教育、儿童教育,都很有秩序。校内几百名儿童,全都天机活泼,身体强实。课堂上下秩序井然,没有斗争。末了,他要求收信者将这封信拿给所有的家庭成员阅读,要他们扪心自问:

我们家的子女做得到这些吗?我们家的女眷做得到这些吗?答案当然是做不到。吴庆坻的家信中已自问自答,得出结论:

这位被日本学校教育刺激到无地自容的湘省最高教育长官,回国后继续推进教育改革,比如为“湘省实业学堂”奔走筹款订购机器设备、寻找工场作为实习之地。但时代已经变了。此时的湖南学子,已非戊戌年的四川学子。戊戌年,川省学子听说新教育长官的主张是废八股重经学,无不欢欣鼓舞;此时的湘省学子,听到“经学课”三个字,反应已是掩鼻而走。

相比学业,清末的湖南学子更关心学校自治与时局讨论。1908年麻阳高等小学学生聚论国事被校方弹压,引发省内其他学校学生的集体声援。事情一路捅到吴庆坻处,吴的批语是:“学生干预外事,殊有违定章”。该批语引起了湘省舆论的极大不满。

时代急速向新。曾经的改革者,虽自认还走在改革的路上,在他人眼里,却早已是一个不可救药的顽固派。

1911年,清廷灭亡,63岁的吴庆坻选择回到沪杭,过起了隐居的遗老生活。曾经怀揣的“拏云志”,曾经自许的“第一流”,全都成了浮云。那两句不知出处何在的伪诗——“哪晓岁月蹉跎过,依旧名利两无收”,倒成了他人生的真实写照。

参考资料

①李一翔、方敏,《晚清遗老吴庆坻的人生历程》。

②刘熠,《地方的维新:戊戌前后四川省的办学运作》,《社会科学研究》 2016年第3期。

③《王度传》,湖北人民出版社,1983年。

④吕顺长,《清末中日教育文化交流之研究》,商务印书馆,2012,第56-61页。

⑤吴仰湘,《通经致用一代师:皮锡瑞生平和思想研究》,岳麓书社,2002年。

⑥《湖南教育史第二卷(1840-1949)》,岳麓书社,2008年。

⑦《紧要新闻二·湘省实业学堂罢*课风潮》,申报1911年4月13日。