男孩长成“矮精灵”被母抛弃,表姐为照顾他选择当丁克

△姐姐宋婕和邓金鹏跨越20年的合影。

渐渐失去行走能力、面部萎缩、视力越来越接近于0、睡觉必须佩戴呼吸机……患有“黏多糖贮积症Ⅰ型”罕见病的邓金鹏,在20年的时间里,逐渐从一个看似正常的小男孩,长成了个子低矮,面相怪异的“小精灵”。

生命的活力,正从这个年轻的躯体上消散——所幸的是,他并没有被放弃。在亲生母亲离开后,表姐接过了照顾他的重担。经过漫长的坚持后,伴随着希望曙光出现的,却是更为艰难的挑战。

1998年冬天,邓金鹏出生了。

那年,他的父亲邓磊已35岁,中年得子,一家人喜出望外。 然而,随着邓金鹏身上逐渐显现出的种种异常,这份喜悦开始被担忧代替。

邓金鹏在家人悉心照顾下,20年来的变化。

奶奶杜晓霞最早察觉到异样:金鹏出生半年后,手依然蜷着,无法伸直;学走路时频频摔倒;前额突出、腹部鼓胀……“一开始以为是缺钙,在医院检查,也没有结论”。

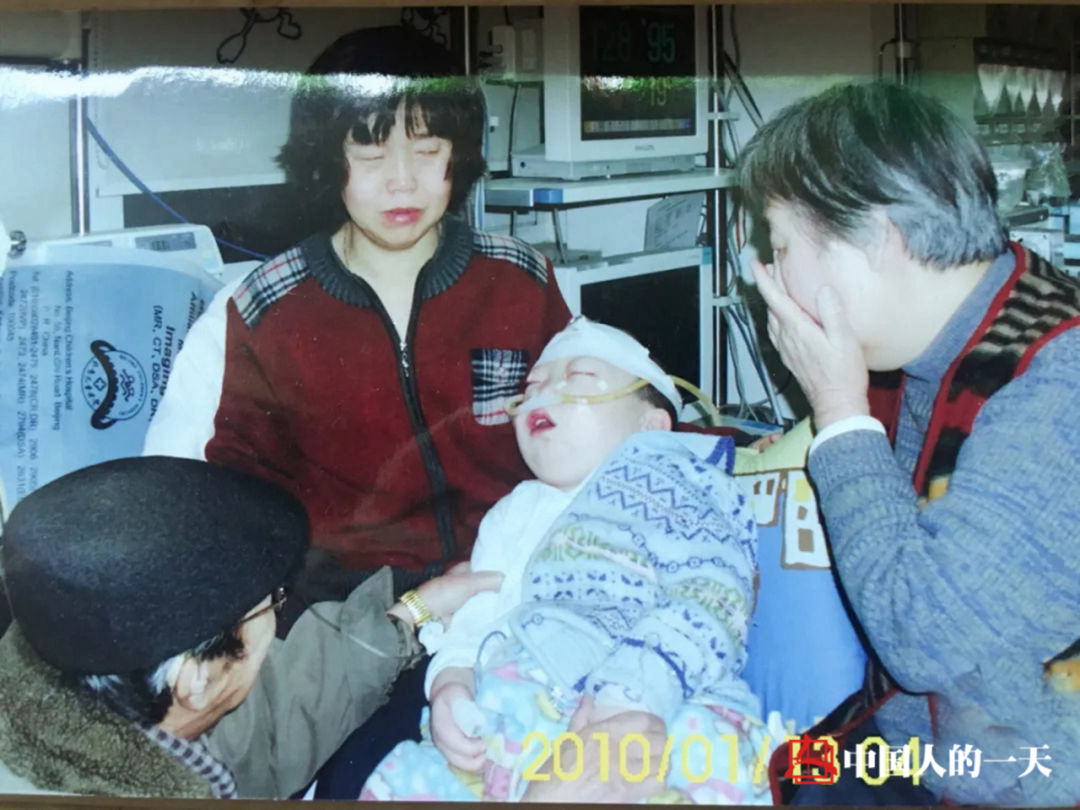

金鹏2岁起,症状越发明显。最终,北京协和医院通过酶学检测,确诊他患有名为“黏多糖贮积症Ⅰ型”的罕见病。

邓金鹏的手部骨骼明显变形。身材发育迟缓、骨骼畸形、关节粗大、头大前额突等,是黏多糖贮积症患者常见的外显症状。

那时的宋婕,还只是一个十来岁的小女孩。

宋婕和弟弟相依相伴20年,想到弟弟的未来,就忍不住抽泣。

因为患病,金鹏每天需要在固定时间洗鼻,使用各种暂时控制眼部症状的药物,仅是控制眼压的眼药水就有4种,宋婕要帮他一滴一滴点入;

由于长期佩戴呼吸机,金鹏的脖子被勒出深深的印痕,皮肤感染化脓,需要宋婕帮忙长期擦药;

稍有空闲,宋婕还要将弟弟的呼吸机消毒,清洗,给弟弟裁剪用来垫脖子和面部用的纱布,辅助弟弟的日常训练。

宋婕和自己的妈妈、姥姥一起,白天黑夜两班转,才勉强能帮助弟弟,完成每天的生活。

“我和丈夫在婚前约定,在弟弟病情好转前,我们不要孩子”,宋婕说,她担心有了孩子后,她将没有时间照顾弟弟。

“实际上我自己是很喜欢孩子的”,宋婕说,这也是她选择当小学老师的原因,“但姥姥80多岁了,我妈妈也有常年基础疾病,弟弟真的离不开我”。

“我很感谢丈夫,至今依然支持我的决定,尽管我知道,他也非常渴望成为一位父亲。我只能用一些别的方式,尽可能弥补我对他的亏欠”,宋婕说。

为了保持肌肉力量和关节的活动能力,金鹏每天早晚各进行一次锻炼,在客厅借助轮椅来回行走一到两千步;他在黏多糖中心做志愿者,帮助管理社交媒体,分享对其他病友有帮助的信息。

在身体状况允许时,他还会去医院进行康复训练,保持身体机能的运转,延缓病情的发展,等待救命的机会到来。

其实,早在2003年,宋婕就已在医疗资讯网站得知,弟弟所患的罕见病是有药可治的。患者只要像糖尿病人注射胰岛素一样,终身注射特效药物,就可与常人无异,只不过这种药物,并未进入中国大陆。

2017年,宋婕带着弟弟参加了亚太地区的黏多糖大会。

在那里,姐弟俩发现,很多患者所在的国家或地区,罕见病保障政策相对健全,患者能够从小就接受治疗,有的患者甚至能结婚成家。

从那天起,宋婕和弟弟没有一天,不在期盼着救命的良药,能够进入中国大陆。

邓金鹏上下楼需要姐姐用尽全力将他抱上去。

时间来到2020年,坚持了20多年的金鹏和家人,终于等来了一个好消息:特效药来了,然而价格十分昂贵,并且没有纳入医保,初期的治疗费用,保守估计需要50万-75万元。

那时,邓金鹏的眼睛已经几近失明,眼压持续失控,必须尽快进行青光眼手术及眼角膜移植手术,否则将永久失明。

邓金鹏如今视力岌岌可危,只能依靠常规眼药维持。

宋婕常盘算弟弟每周、每月、每年所需的治疗费用,这些数字清晰地印在她的脑子里,让她彻夜难眠。

“ 洋洋(邓金鹏的小名)你知道吗,我最大的愿望真的是让你再陪我20年。不然,10年也行。

你是个了不起的超人,爷爷去世11年了,你每天睡前都要给他的相片鞠躬,也坚持了11年。

记得那次你住院,有一天晚上突然对我说:妥妥儿(金鹏对姐姐的昵称),下辈子我做你大哥吧!我觉得你有点辛苦。我做你哥,就换我照顾照顾你了!你不知道我的眼泪忍不住的流了好多!那时候我才会觉得“庆幸”你的视力已经很差了,看不到我流泪……”

“国际上确认的罕见病有近7000种,只有不到5%的罕见病有治疗方法”,宋婕说,其中有特效药物治疗,可让患者如正常人一般维持生命的,更是只有1%左右。

宋婕说,“以前,我们没得选也就罢了,但如今,给了我们选择,却让我们看得见,摸不着。”

但宋婕也相信,一家人的坚持,迟早会有开花结果的一天,在它到来之前,他们依然会坚持前行,守望相助。

黏多糖发病率约十万分之一,父母身体里均含有黏多糖基因缺陷,会有25%的几率产下黏多糖患儿,非常规婚检可以查出。

长按识别上方捐款二维码