养娃是一场注定失败的战争,一次大概率蚀本的投资

2021年04月29日 12:00 分类:生活 阅读:804

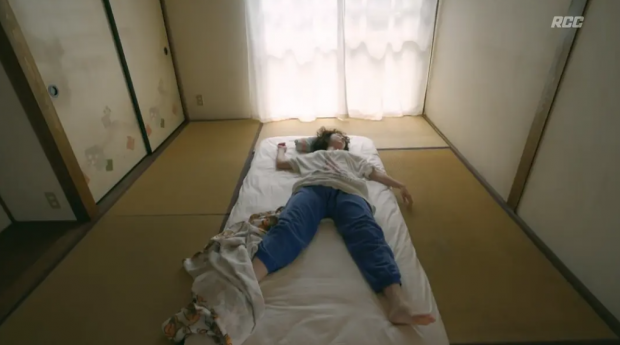

图 | 杨早

文 | miki粥(mikizhou99)

@ 腾讯育儿 @ Miki粥 联合出品

Miki粥说

我一直计划做个系列访谈,和朋友圈里那些 # 神仙爸妈 # 聊聊他们怎么养娃。

因为从知识分子到网红作家,还有职场精英和日常家长,每个人在养小孩这件事上都有不一样的经验,很特别的见解。

他们很努力但不焦虑,爬藤成功不膨胀,小孩普通也能自洽。为人父母,如升级打怪,图一个人生畅快。

我喜欢这种状态,养娃不为其所困,活得通透。

分享他们的故事,也许不能教给你怎么养娃,但至少可以帮你觉悟。

这也是第一期嘉宾 学者 @杨早 在新书《早生贵子》的封面上说的一句话。

杨早,北大中文系博士,热衷研究民国历史和写书,是我采访过的人中最有趣\最喜欢向采访者提问的。对于养娃这件事有知识分子的纠结,而后靠过人的思考力,最终实现了圆融通达。

以下是 爸爸@杨早 的故事。

一个知识分子养娃,他最大的目标是什么?

杨早开玩笑说,儿子出生的时候,他觉得自己最大能接受儿子以后是个搞摇滚的(意思是另类、贫穷,生活筑于梦想)。

后来才发现,原来搞摇滚根本就不是一条底线。然后,他希望孩子成为有趣的人。

现在他觉得,只要儿子回忆起自己的时候,不觉得父亲是他的耻辱,或者一辈子的洞,就很不错了。

01 不断被刷新的教育底限

学者杨早,本科读的是中山大学,毕业后到了当时南方炙手可热的《羊城晚报》,在体制内有一份体面的工作。

后来,他决定辞职考研,老家的亲戚们甚至为此召开了家庭会议表决,不让他辞职,还派姑姑做他的工作。“他们会很担心你将来会不会要饭,会不会流离失所。对于上一代人来说,放弃体制是非常不可想象的。”

但此时他已经辞了职,第二年考上北大读研究生,一路读到了博士,然后进了另一个体制内单位社科院做学问。

总的来说,杨早是一个不大会被命运驯服的人,虽然温厚的外表波澜不惊,面对挑战的不畏难,只有读过万卷书才能沉积出这般信心。

然而,人生莫测。

一个知识分子无论学术多优秀,总有一天会发现自己的边界。在这个边界之外,世界是虚无的、不确定的、多变的,有一种让人捉摸不透的无力感。

近十年来,最让杨早感受到“无力感”的,就是成为一个小孩的父亲。

他终于意识到,无论学历高低,不管你清北还是普校,甚至不管你是专科还是本科,养育孩子,都会是“一场注定失败的战争”。

因为父母对子女的预想,一定会得不到:

小孩如果照着你的想象成长,那他就不会是一个独立的人;但如果他拥有独立的人格,那就意味着他不会被你控制。这本身就是一个天然的矛盾,父母能做的,是呵护成长,接受独立,来一场体面的失败。

杨早开玩笑说,在儿子出生的时候,觉得自己最大限度能接受儿子以后是个搞摇滚的(意思是另类、贫穷,生活筑于梦想)。后来发现,搞摇滚的根本不能称为子女教育的底线。

本来他的想法也是:孩子未来做什么不重要,至少要成为一个有趣的人。但在探讨如何培养一个有趣的人的过程中,他又发现这并不是一个可以清晰描述的概念。

没有什么自然而然的父慈子孝,父爱如山,更普遍的情形是,儿子挺看不上自己的,因为他知道,家里的事儿,爸爸不是做主的那个。

养娃,就是一个父母与小孩互相试探,不断刷新彼此容忍度的过程。而家长对孩子的“容忍”,总在相互探索的过程中,不断自洽以调整。

现在杨早觉得,只要儿子回忆起自己的时候,不觉得父亲是他的耻辱,或者一辈子的洞,就很不错了。

这段因碰撞和流血,进而一步步实现自我谅解,十年育儿经历,被杨早写进了新书《早生贵子》里。

他在《后记》里说,这是“伤口里开出的花”。

02 挫败感

杨早的儿子小名叫辣子。

辣子全称“小巴辣子”,是一句上海话,意思是没什么出息的小人物。后来大家叫着方便,渐渐成了辣子,却正好暗合上爸爸是四川人,妈妈是湖南人都爱辣的意思。

人类总是喜欢寻找生活里的某种巧合,来验证自己和世界存在某种微妙关系。给孩子取名就是其中最常见的一种。很多父母在孩子出生前,会翻阅八卦易经、通过反复地电脑测算,落实一个想象中会成功的好名字。

然而真的就能成功吗?

杨早说,这是一种玄学。就像儿子虽然取名辣子,听上去自带暴躁的烟火气,却不是《红楼梦》里的凤辣子,未见其人先闻其声,现实他就是个性格宅,保险又保守的小孩。

别说取名,就连父母的基因都未必能影响到孩子的好恶。有时,在生活的别处显得越成功,当家长会更失望。

比方说,杨早本人好读书,又是研究文史的学者,家里自然堆了好多书。照一般人的理解,如果一个小孩天天泡在书堆里,吃饭睡觉蹲厕所都难免会扫过几眼,进而产生兴趣。但辣子不太喜欢读书,远不如许多“爱读书”的同龄人。

这让嗜书如命的爸爸妈妈都有点儿难于接受,为此还专门开展了一次家庭讨论。最后,也还是释然了:孩子是独立的存在,父母不可能有指哪儿打哪儿的影响力。

“知识分子养娃是最容易感到挫败感的。因为他们通常会对努力、毅力、恒心,甚至个体的趣味都有自己内心的要求。但你怎么能指望小孩一定能达到这些要求?”之前还有清华教授问小孩,将来有什么理想?小孩答说,我希望将来去卖奶茶。

所以,在反复拉锯的教育过程中爸妈的心态有时也会失去平衡。杨早把这种情绪定义为“短暂的焦虑感”。化解方法也很简单,就是“正视并容忍”。

最重要的是,眼前的问题归眼前,想办法解决就好,不要联想,不要上纲上线, “千万不要因为小孩不做作业,就去想他考不上大学,然后想到他会怎样失败,浮想联翩,以泪洗面。”

在杨早看来,“容忍”自然不是单方面妥协,而是父与子之间,在理解的基础上做出的相互让步。

“我不会要求你成为光耀门楣的儿子,你也不要要求我变成你能拼的爹。我们彼此都不要有这种不恰当的期望。”

03 知识分子的社会化妥协

有父如此,辣子求学就注定要走一条路。

在杨早的新书《早生贵子》里,有一个关于给儿子选幼儿园的故事。

辣子三岁上幼儿园,小区里有一大一小两个园,他进了有家庭感的小幼儿园。

刚入园的时候,全园只有十来个小孩。待了半年之后,有一个家长对杨早说,我们家小孩要转学,转到大幼儿园去。因为我们不像杨老师那么高学历,我们是草根,从小就要锻炼小孩的竞争意识。

这里面的潜台词是,杨老师你是知识分子,所以有随心所欲养儿子的自由,但我们不配,所以孩子要正经去读书。

杨早不走,倒不是对于家庭园的教育理念有多坚持,而是单纯觉得孩子习惯了,没必要动来动去。他有一种生活的逻辑,是当下的、即时的,他不为明日的事儿担心,因为对于研究历史的人来说,影响未来的因素多且复杂,根本不能建立某种因果关系。

就比如说吧,大家觉得两岁就应该把尿不湿撤掉,然后很多妈妈焦虑,想了各种方法教孩子自己上厕所,还要承受小孩经常尿在地板上要打扫的鸡飞狗跳。但你只要耐心等待,一年之后,几乎所有孩子都能慢慢脱掉了尿布,也没听说早脱晚脱的孩子,日后的排便习惯有何区别。

民国大咖鲁迅初为人父也慌乱。因为先生自己是学医的,买了好多书,学习了好多养育知识,然后就开始养小孩。结果海婴三天两头生病,一直就身体都不太好。最后鲁迅想通了,把这个事交给护士去干,小孩果然身体就健康起来了。

再比如说,辣子上小学,去了一个普通小学,很多朋友都表示不能理解杨早的选择。

大约他们背后的潜台词是,一个知识分子爸爸,随意地把孩子送到家门口菜小读书,是放弃教育的责任了吗?

杨早随口轻松带过,“反正也就这么选了。”

作家沈从文先生小学没毕业,后来成为了大作家。沈从文想让自己的小孩上大学,但他的小孩就是不上大学,还跟他争,说你也没上过大学。沈从文说自己不上大学是没有条件,但最后两个孩子都没上大学,也都有自己不错的人生。

这个例子不能说明上大学好还是不好,只能说明,教育方式与成长结果,没有那么强的因果关系。

杨早在育儿的黑洞里发现,小孩的个体差异比场域差异更明显。上什么样的学,并不能决定他有一个什么样的未来。所以对择校这件事很释然。他不理解那么多爸妈,笃定自己的小孩要上北大清华,这都是“哪里来的自信”。

当然,自己有教育的觉悟,选的也未必就完美。

辣子升小学的时候,别的同学都有幼儿园一起上来的小孩做朋友,辣子没有,这让他感觉孤独。

他转念会想,有小学一年级的孤独,但也可以避免了幼儿园里的某些伤害,谁说得清楚呢?养娃无论怎么选,都是利弊相成,难于简单判断。

“家长抉择”大概就是米兰昆德拉讲的“沉重而艰难的决心”,但凡目光锁定在一个孩子身上,就会感觉怎么选都对,或者怎么选都不对。

大部分时候,他对于别人的建议不会反驳,但不太会听从,这是教育权的独立性。但有小学同学的鸡娃家长,会主动讨论“你孩子初中去哪儿?”他有点不好意思地说,这真的就聊不下去了。

“当大量成年人把自己所有的时间、精力甚至包括自己的积蓄都投入到下一代的教育中去的时候,其实是有问题的。因为生活的目标不是培养幸福的成人吗?但孩子长大以后,又开始为下一代奔忙,一代一代,什么时候我们才能得到一个好的世界呢?”

“内卷”是教育冗余,但这也不意味着杨早家里不给孩子报班。

辣子的英语、数学、围棋和书法,各式各样的网课也有不少。毕竟家长教自己的小孩,效果不好还费家长。

如今辣子走到了小升初的关口,周围升学气氛浓郁,家长讨论的话题,总围绕着周边没什么好中学,杨早心里还是没有“非如此不可”的打算。

他自己的解释是:“不是没有刻意的干涉,而是我会计算成本,这个成本不光是他的成本,还有我们的成本:搬家的成本,租房成本等等。我们可能选择了一个相对而言成本没那么高的一条道路。”

04 教育旁观者

爸爸杨早,在自己写的故事里是局内人,有各种各样的烦恼;故事写完了变成了局外人、旁观者,总想揪出烦恼背后的根。

他总是不太确信自己对教育的理解深度,只能有事说事、见招拆招,这让他不像其他知识分子一样,一旦佛了就全身躺倒,好像体制内都是糟糕的,总想着一己之力就可以实现自己的教育理想国。

有的朋友不让小孩上学,搞交换教育,杨早认为,这样做很难贯彻到底,因为“你不可能让他始终不接触社会吧,一旦碰到社会里面,他要面对社会的淘汰和筛选的问题”。

但是真的没有办法,现在教育给家长的选择太少了。如果不在家上学,送小孩去学校,那就意味着要么是走国际化,要么去高考,非此即彼,都需要经过标准化考试的漏斗。

杨早说,真正良性的选择不应该这样,教育应该可以在孩子成长过程中不断调整,现在空间塞满了应试,一堆人上来就觉得自己小孩都理所应当会成功。

他们不肯承认,小孩和小孩不一样。世间的确有牛娃,但大部分的家长还是要面临自己的小孩天资中等的窘境了,然后干着急。

辣子的教育,大部分时候,是妈妈顶在第一线,留给当爸爸的,也就是打杂做个替补。

他知道爸爸可以在运动和旅行方面给孩子一些引导,当然也会尽力完成:带孩子下围棋,踢足球,骑自行车,游泳。不过,跟别的爸爸相比,自己最大的优势是“聊天”,在辣子的成长道路上,这可能是爸爸最优长的指导方式。

家庭团队作战,在辣子的求学之路上是很常见的。需要去上辅导班,或者去参加围棋考试时,会尽量一家人都去。

如果从效率的角度考虑的话,实际上是冗余的,因为一个人带他去也行,但是一家人去气氛不一样,本来是一次头疼的考试,或许可以变成一次稍显愉快的帝都一日家庭游。

在生活中,旁观者心态总能让他脱离普通家长的焦虑感,换个角度更有趣地看这个世界。杨早希望辣子也是愉快的,会拥有一个比较有趣的生活观。

05 京二代的人生自由

《早生贵子》的开篇是:孩子,你会成为一个有趣的人吗?

这是辣子一岁七个月的时候,杨早写给他的寄语。

结尾处,杨早写到,“他们说不想当元帅的士兵不是好士兵,可是爸爸最喜欢哪个满脑子想回家喝酒养狗的捷克胖子——他叫‘好兵帅克’。宝宝,爸爸希望你长成一个有趣的人、会自己找乐的人,神经大条、作风彪悍,喜欢琢磨点什么,琢磨不通也不放在心上。”

这更像是杨早送给自己的寄语。

一般来说,作为需要拼搏才能在北京存身的“京一代“,纵然外表是松弛的,背后也一定会有一条鞭子,在你遇难时敲打。因为你是第一个扎根在这个城市的人,你需要生长到茂盛,一路向前。

很多人因为这种敲打与拼搏,变得非常紧绷。太过于紧绷的人,怎么可能有趣呢?一对无趣的父母,拼命加班、打工,回来对着小孩的功课只会皱眉,一天到晚跟你谈如何把成绩搞搞好。孩子怎么可能有趣?

在杨早的观察中,周边那些“京二代”的朋友,内心普遍会更松弛一些,更自我一些,可以更追求自己喜好而没那么计较功利。

他开玩笑说,辣子已经是京二代了,他应该有更从容的人生。

有趣,就是你看世界的方法、事物是不一样的。你不会把一些东西看得那么重,比如在权衡工作与旅行的时候,做取舍的选择都会跟别人不一样。

杨早曾经为有趣的人生努力过,虽然养娃无处可逃,一路碰头,但自认为还算有趣的爸爸;今天轮到了辣子自己去寻找“有趣”,他就在一旁,默默地看着这个还没有冒出“有趣的芽”的小孩慢慢长大。

我问,“辣子成为有趣的小孩了吗?”

杨早就笑我说,“你看,你又着急了吧。”

喜欢这样的对提问的阻挠,像老师傅当头棒喝,让小沙弥能当下生出一点觉悟。

于我,那就是为人父母的觉悟。

尾声

对杨早来说,这一场父子缘分,是在黑暗里摸索,撞个头破血流在所难免,而后才能懂得——懂得苏格拉底的那句感慨:“我知道自己一无所知。”

想要改变小孩的人生,那怎么可能呢?就算为父者曾在心里偶然恍惚过对小孩期待的影子——如希望他更热爱读书一些,最后也是不了了之的。

你希望他是独立的,那就只能父母先断乳。

此后山高水远,都是他一个人要过的人生。

=================================================

“躺平学”:当“内卷”令人倦怠,那我就退出竞争

2021年04月29日 09:47 分类:人文 阅读:1268

曾于里,专栏作者,南都观察特约作者

“内卷”已经成为一种时代症候,成为每一个想要成功的普通青年逃不过的“噩运”,而功绩社会是“内卷”的表征。我们都被一种单一的、同质化的成功观和价值观绑架了,成功就成为一种自我剥削和自我压榨。“躺平”就是对这种自我压榨说“不"。

当这种自我放逐的“躺平学”在年轻人中流行,并成为一种普遍现象时,它恰恰也构成一种抵抗的力量,对社会结构按原样继续稳定运转形成严峻挑战。然而,年轻人不管选择怎样的生活方式,都值得尊重。个体与社会的关系从来都是相互的,什么样的社会就有什么样的青年,社会给了年轻人怎样的预期,他们可以抵达怎样的未来,也决定着年轻人有怎样的心境。

最近,“中国人口”贴吧里一个叫做“躺平即是正义”的帖子,在互联网上火了起来。这位两年没有工作的用户,如此介绍他的“躺平学”:“我可以像第欧根尼一样只睡在自己的木桶里晒太阳,也可以像赫拉克利特一样住在山洞里思考‘逻各斯’,既然这片土地从没真实存在过高举人主体性的思潮,那我可以自己制造给自己,躺平就是我的智者运动,只有躺平,人才是万物的尺度。”

两年没有长时间工作,他保持着很低的生活欲望。一天可以只吃两顿饭,早上是面条+鸡蛋,晚上是米饭+蔬菜和蛋类,偶尔奢侈一点去吃个鸡排饭,“每月的花销控制在两百以内,一年可以工作一到两个月”。甚至他还办了演员证,“心情好的时候还会去横店躺,总之就是换着方式躺,人生就是躺躺躺”。

为了拥有一个好身体,他也在坚持锻炼。

在“天道酬勤”“劳动最光荣”“能者多劳”的社会氛围里,这样的“躺平学”自然显得独树一帜。但让老一辈讶异的是,“躺平学”并不是个例。不久前,新华社旗下的《半月谈》杂志做了一个调查《城市“蹲族”:这些高学历年轻人明明拿着一手“好牌”,为何却选择“就地躺平”?》,结果发现:很多受过大学教育、家庭出身不错的年轻人毕业后不是找个好工作,而是成为“放弃”自我、甘当社会“隐形人”的“蹲族”。

“躺平”已经成为很多青年的一种人生选择。我们此前不是还一直在说“内卷”吗,怎么这会儿又有人“躺平”了?

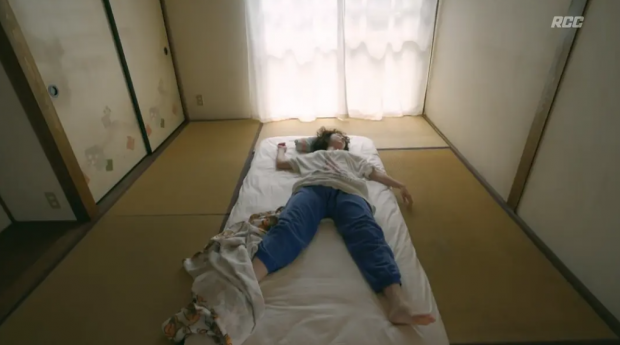

▲ 2019年热播的日剧《凪的新生活》中,女主角大岛凪因来自职场和复杂人际关系的压力而决定辞掉工作,在城郊租了一间便宜的小公寓,开始无欲无求的“躺平”生活。 © 《凪的新生活》

▌“丧”“佛系”与“躺平”

“躺平学”并不是一夜之间蹦出来的。在“躺平学”走红之前,2017年就曾流行过与之相似的“丧文化”与“佛系”,并且盛极一时。

彼时的丧文化,指涉的是一种颓废、萎靡的心态:情绪低迷,状态不佳,欲望低下,行尸走肉,麻木不仁。“我差不多是个废人了”“什么都不想干”“颓废到忧伤”是他们的口头禅,以“葛优瘫”为代表的表情包就是他们状态的写照。

▲ 以“葛优瘫”为代表的红极一时的表情包是这种萎靡状态的写照。 © 《我爱我家》

佛系突出的是“佛”。佛教讲求的是超脱世俗、一切随缘,佛系借鉴的就是佛教的这一特色,它指涉的是一种以“一切随缘”为指导精神的生活方式,对人世间诸多事情的态度都是“无所谓”,并不特别努力去追求什么,而是相对被动地接受来到眼前的情况,随他去。

不过,就当时的讨论语境而言,无论是丧文化还是佛系,都更近于“第一世界问题”(first-world problem,微不足道的挫折或琐碎的烦心事),它们更多代表的是大城市里知识精英的心声:他们不是真的放弃自我了,这种互联网上的文化狂欢,只不过是他们纾解疲惫情绪的一种途径。譬如他们喊着“葛优瘫”,但这是工作之余的“葛优瘫”,而不是真的什么都不做就在家躺平;他们的佛系,前提是他们其实也有所追求,只不过不陷入执迷不悟的状态……

一二线城市的年轻人,把丧文化、佛系的各种梗和表情包玩得很溜,但这与著名的丧文化的代表“三和大神”并没什么关联。“三和大神”才是真正的丧文化、佛系的践行者,他们也是“躺平学”的“先驱”。“三和大神”没有长期稳定的工作,以打零工为生,薪水日结,欲望低下,仅保持着最低限度的生存需求,只要还能度日就可以接着躺下去。

▲ 三和大神是指栖身在中国广东深圳龙华区人力资源市场附近的一群打工者,“三和”一词源自该区域最大的人力资源公司名称。他们居无定所,以日结薪资的临时工为生,往往有着过一天算一天的豁达精神,不畏穷、苦、脏。 © 香港01

如今流行的“躺平学”,与丧文化、佛系的一大不同是:不只是以“三和大神”为代表的底层青年在“躺平”,很多身处一二线城市、传统意义上的青年精英,也在成为“躺平学”的信奉者。有一部分人成了精英版的“三和大神”。不追求稳定工作,偶尔的工作也只是为了维持比较低欲望的生活,大部分的时间“家里蹲”,基本上丧失了对外界所定义的成功的追求,也丧失了奋斗的欲望。

有的人“躺平”并不见得是完全复刻“三和大神”,他们对物质仍有一定的要求、仍有一份稳定的工作,但他们放弃了更光鲜亮丽的成功,而自愿选择更安逸、也可能更平庸的生活。

一个很典型的例子,是“临床躺学”这个词汇在医学生里流行。一个医学毕业生如果想要进入北上广的三甲医院,需要五年本科、三年研究生、三年博士,可能还有两年博士后,之后除了忙碌的本职工作外,还需要搞科研。“临床躺学”则号召医学生们尽可能远离一二线城市的知名医院,放弃成为医学专家的机会,直接投向“躺进舒适圈”,回到小城市小县城,获得轻松安稳的生活。

▌成功而不得,与对成功的倦怠

年轻人缘何选择“躺平”?

它与丧文化、佛系等分享着同一个原因,也是我们平时常常讨论的——它不只是青年心态的问题,而是社会结构的结果。年轻人放弃上进,本质上是因为即使上进,仍然没有出路,他们追求成功而不得。

这是日本社会学家三浦展在《下流社会》中所论述的,很多人自甘“下流”(向下流动进入社会底层或中产阶级的底层),并非他们不愿意上升,而是上升空间已经丧失。日本上世纪90年代经济危机后,进入了“失去的二十年”。经济发展陷入停滞,阶层固化严重,年轻人实现阶层流动的难度系数加大,很多人便选择松松垮垮、吊儿郎当地活着。“下流社会”反映的是阶层流动困难导致人心的普遍挫败。

这样的挫败心理,也存在于当下的中国青年身上。最近几年,中国经济进入“新常态”,做大蛋糕的速度变慢了,和他们的前辈70后80后相比,年轻人能够分到的时代红利变少了,城市不再是遍地机会的梦想之地。而与此同时,我国经济发展仍不均衡,依靠人口红利、低成本红利、低人权红利的情形仍然普遍,很多年轻人虽然非常努力地工作,在户籍、高房价等天堑面前,却依然难以获得体面的生活。《半月谈》那篇报道底下,有一则评论就很典型,“大学毕业后,拿着微薄的工资,生活在某一线城市,每天早上起床赶车去上班,中午吃饭,下午吃饭回住的地方,晚上刷视频,玩手机。日日月月年年如此,走在大街上,高高的楼房,车水马龙的人流,行尸走肉般的自己,啊,我还是个人?”

这时,就如《大西洋月刊》那一段广为引用的话说的:“对于大部分的中国青年而言,在高速增长、急速前进的中国,成功的公式仍然未变:刻苦学习、努力赚钱、成为‘房奴’、尽早结婚,最后生养子女。然后看着这个循环重复。但是越来越多的人发现这些目标难以实现,接受局外人的身份可能是最好的——也许是唯一的——生活下去的办法。”成为局外人,不再执迷于似乎遥不可及的成功,选择“躺平”,变成一种流行的选择。

但而今“躺平学”向大城市的知识精英蔓延,就不仅仅是成功而不得的问题了。对于很多精英来说,他们仍然拥有不低的成功几率。但他们却放弃成功的可能,自愿“躺平”,其揭示的是对成功的倦怠。

倦怠成功,本质上是倦怠了“内卷”。“内卷”是每个人与每个人的“军备竞赛”,不仅是竞争在加剧,而且是陷入一种零和博弈思维——不存在共赢和共存的发展,要做的是把资源从你这里抢过来。无论我之前投入多少,一旦结果我输了你一点,那么我就彻底输了,而赢家也只是惨胜。每个人都投入大量的时间、精力、资源,却没有获得更多的收益,人人疲于奔命、苦不堪言。

更可怕的是,“内卷”在成为一种时代症候,成为每一个想要成功的普通青年逃不过的“噩运”,“内卷”在不断低龄化。最近热播的《小舍得》,让观众直观看到,幼升小也在“内卷”了。新一代的年轻人,从幼升小“内卷”到工作后的“996”,都快成了《摩登时代》里永不停歇在拧螺丝的工人。他们太累了。而在“内卷”时代里,成功又如何?不过是成为“卷王”。惨胜了也不能停歇,否则轻易就会被拉下来。

▲ “内卷”在成为一种时代症候,成为每一个想要成功的普通青年逃不过的“噩运”,“内卷”在不断低龄化。图为最近热播的电视剧《小舍得》中,蒋欣饰演的“鸡血妈妈”要求孩子给众人表演背诵圆周率。 © 《小舍得》

成功的体验太差了,这样的成功,不要也罢。德国韩裔学者韩炳哲在《倦怠社会》里指出,当今的社会已经成为“功绩社会”,人们越来越懂得如何自我剥削,不断给自己寻找“应当要完成”的目标,不断给自己增加KPI。置换到中国的语境里,功绩社会是“内卷”的表征,我们都被一种单一的、同质化的成功观和价值观绑架了,每个人被灌输了“吃得苦中苦方为人上人”的奋斗哲学,成功就成为一种自我剥削和自我压榨。“躺平”就是对这种自我压榨说”不“。

▌退出竞争有效吗?

“躺平学”构成对“内卷”的一种抵抗。它分为两种情形,一种是仍参与竞争,但反对没有增长的徒劳竞争。或者说,当事人从以往那种单一的成功学指标中挣脱出来,比如“临床躺学”。当更多人愿意且能够接纳自己的平凡,也可以安然地选择一种平凡的人生,他们就能如约瑟夫·坎贝尔所说:“如果你循着内心直觉的喜悦而行,你就走上了一条早已等待着你的轨道,你应该过的生活,就是你正在过的生活。”他们会走向属于自己的辽阔。

更具社会学意义、或许也更普遍的是另一种“躺平学”,他们彻底放弃了竞争,比如“三和大神”“蹲族”。一直以来,我们倾向于认为这种自我放逐的“躺平”是一种消极抵抗,并认为这些心态与犬儒暗通款曲,因为它们指向的都是自身,而非对社会结构的真正反叛。

不过,如果对照日韩社会,当这种自我放逐的“躺平学”在年轻人中流行,并成为一种普遍现象时,它恰恰也构成一种抵抗的力量,对社会结构按原样继续稳定运转形成严峻挑战。

这让人联想到韩国社会“X抛世代”的说法。韩国也是一个“内卷”程度非常高的国家,韩国年轻人自称韩国是“地狱高丽”:阶层固化如同封建高丽,社会竞争之惨烈犹如地狱。年轻人的日子苦哈哈,纷纷选择“躺平”,纷纷抛弃恋爱、抛弃结婚、抛弃生育,这就是所谓的“三抛世代”。后来连住房、人际关系都抛弃,于是就叫“五抛世代”。更有甚者自称“七抛世代”,连梦想和希望都要抛弃。

“X抛世代”的本质其实就是,“不跟这个社会玩了”。这击中了“内卷”时代的命门。谁是“内卷”时代的真正受益者?掌握生产资料的人,稳定的社会秩序背后的权力。员工们都更努力了、更卖命了,剩余劳动增加了,但支付的薪水并没有增加,资本家赚得盆满钵满;每个人都乖乖地自我压榨,在房贷等压力的约束下规规矩矩,也就失去任何反叛权力的动力和勇气。

可一旦年轻人选择自我放逐的“躺平”,它比丧、佛系、摸鱼等更“极端”了,当人们不愿意卖命工作了,首当其冲的是大资本家,他们可压榨的劳动力变少了;当年轻人不愿意结婚生育了,日韩社会纷纷发出“亡国灭种”的担忧,游离在社会边缘的年轻人也成为一种“不稳定”因素,这是权力所畏惧的。从这个层面上看,“躺平学”的自我放逐,也是对社会的一种放逐,一种“弱者的反抗”,这会倒逼掌握资源和权力的人进行必要的改革(改善劳动环境、改善生育环境等),年轻人的整体生存处境可能也会得到改善。

然而,年轻人不管选择怎样的生活方式,都值得尊重。社会与其耳提面命地要求年轻人“要积极”“要奋斗”“要乐观”,毋宁真正考虑到年轻人的需求,让年轻人对未来有盼头。个体与社会的关系从来都是相互的,什么样的社会就有什么样的青年,社会给了年轻人怎样的预期,他们可以抵达怎样的未来,也决定着年轻人有怎样的心境。