康熙皇帝放弃过「朝贡外交」吗? | 短史记

作者丨隋风

编辑丨吴酉仁

问:康熙时代,清廷与沙俄谈判签订《尼布楚条约》时,放弃过“朝贡外交”吗?

“对我们上述礼法习俗,请使者不要感到奇怪,也请转告你的君主,因为如同天上只有一个上帝一样,在大地中央各位君主之间,也只有一个天子,我们的这个荣誉,过去从没有改变过,而且永世都不会改变。”④

“不仅尔国,凡外国无不来朝者。西洋等较大之国,每来呈递奏事,均按我大中国所定之例行事,为此得享宽恩厚赏,贸易往来不断。”

“没有奉到他们的主上关于这方面谕旨,而且中国从未派出使节到别的国家,因此他们对于这两项要求不能说什么。再者,他们也不应过问他们皇上的信件应采取什么格式。”⑦

“这位俄国使臣如果去到中国,就决不会有这样有利的地位,因为在中国,他们会迫使他如同以前到中国来的那些人一样,要么服从中国的习俗,否则就缔结不了和约而回国。”

“俄罗斯国准其隔三年来京贸易,一次不得过二百人,在路自备马驼盘费……限八十日启程还国。”

“惟我中国使臣无论出使于何国,从无叩拜之例……按本国之礼,除叩拜我皇上之外,其次可拜见王爷等,我两国自相和好已有多年,实不与他国相比,贵汗既然务必会见,则本使臣等可按拜见我王爷等之礼拜见贵汗。”

⑩王希隆:《托时、德新奉使俄国及其有关问题》,《兰州大学学报(社会科学版)》1995年第4期。

================================================================

「宋代福寿沟让赣州城千年不涝」只是一个神话 | 短史记

问:以前公号说过青岛的德国下水道,可否说下赣州的宋朝下水道?谢谢。

“宋代修造的福寿沟让赣州古城千年不涝”之说,在中文网络世界广泛流传,大约已有十年之久。此说的常见叙述是:

这种叙述,存在两个问题。

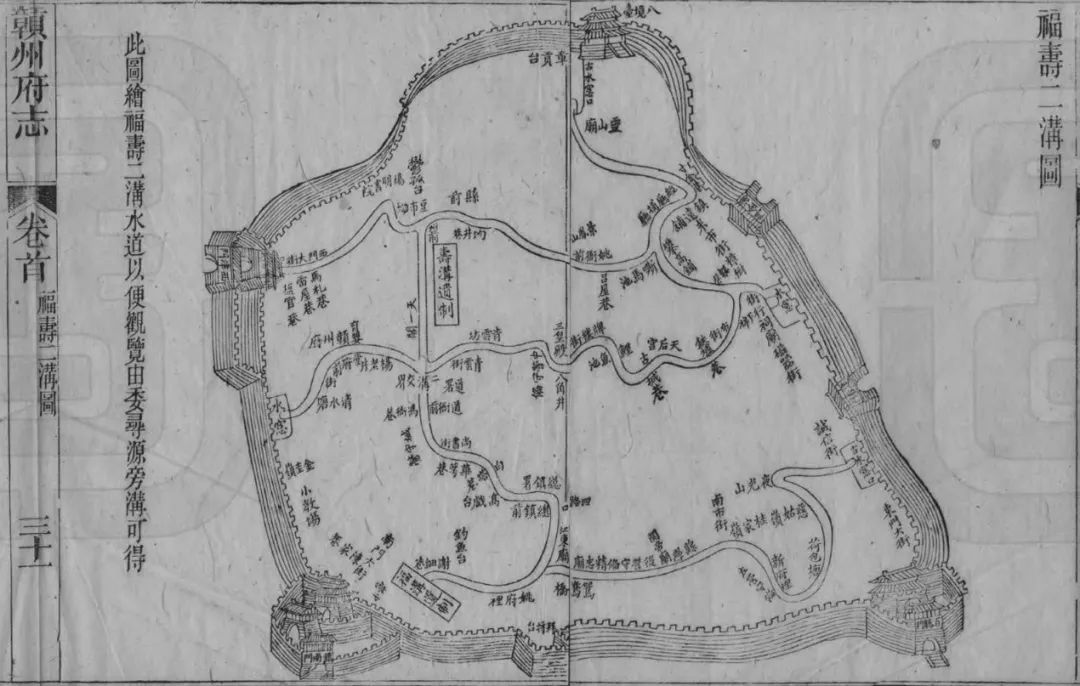

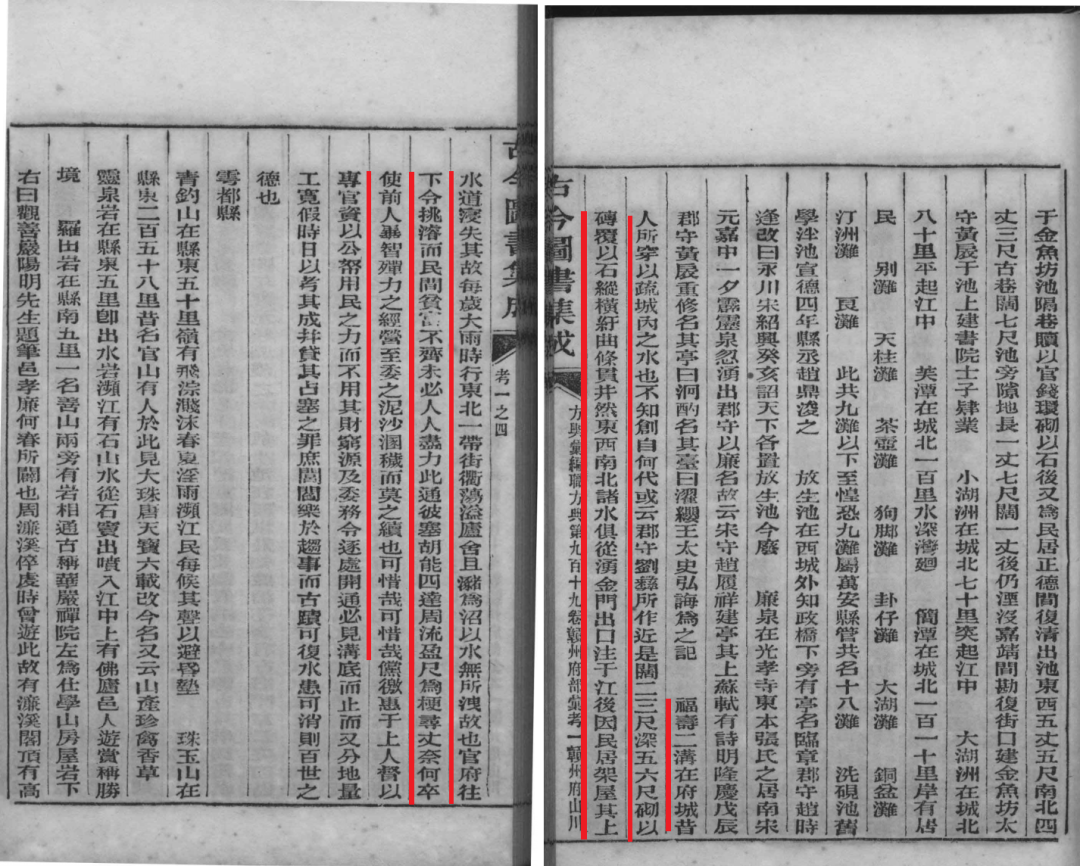

图:同治十二年《贛州府志》中所绘“福寿二沟图”

第一个问题:福寿沟究竟是不是宋代人所修,还缺乏证据。

按流行说法,主持修筑福寿沟的,是宋神宗时代的官员刘彝。他是一位水利专家,在赣州(当时称虔州)做官时设计建造了这条先进的城市排水系统。

但是,现存宋代史料中,并无刘彝主持修造福寿沟的相关记载。

南宋人曾敏行,著有一部笔记史料《独醒杂志》,里面记载了刘彝在赣州做地方官时的一大德政:

大意是:赣州这座城市紧邻江边。每年春夏,江水上涨后会通过排水口倒灌进城,城中百姓饱受水淹之苦,水退了之后又会有瘟疫。之前的地方官们全都无可奈何。刘彝来了之后,让人在城门的排水口处造了十三个“水窗”。这种装置可以做到江水上涨的时候关闭、江水下落的时候开启。城内的江水倒灌问题,就此得到了解决。

曾敏行出生时,距刘彝去世尚不足三十年。曾是吉水人,吉水与赣州同属江西,且相距也不远。他会关注到刘彝在赣州“造水窗”这桩德政,可以说是很自然的事情。他的这段记载,也很有可信度。

值得注意的是,除了“造水窗”,曾敏行并未提及刘彝在赣州还主持修造过“福寿沟”。造福寿沟是一项比造水窗更费金钱和劳力的事情——同治年间仅修缮福寿沟就花了小一年的时间,用掉制钱48万。若福寿沟确是刘彝所为,曾敏行似乎没有略过不提的道理。

换言之,赣州自建城之日起,就设有通向章江、贡江的排水口。宋代人刘彝改造了赣州城的排水口,不等于主持修造了赣州城内的福寿沟。这是完全不同的两码事。

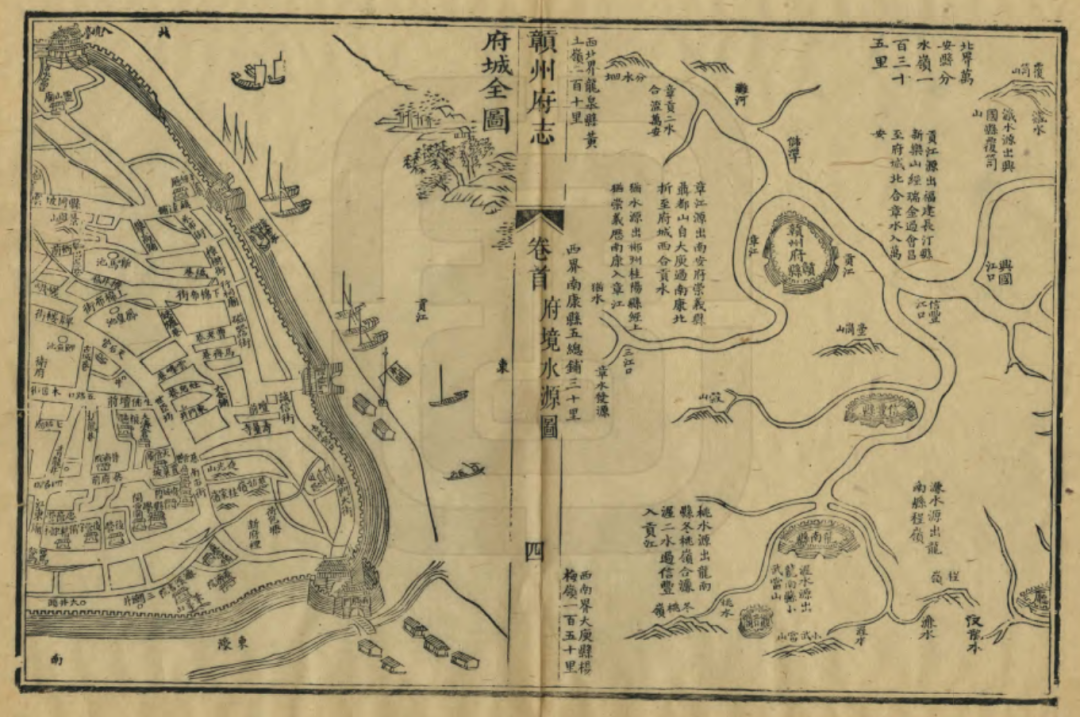

图:清代同治《赣州府志》中绘制的赣州府城与河流位置示意图

将福寿沟与刘彝挂靠在一起,首见于明朝人的无依据揣测。

明人编修赣州地方志时,已搞不清楚福寿沟究竟是何人主持修造。嘉靖年间的《赣州府志》,只是照搬了《独醒杂志》,说刘彝在赣州“谋置水窗”,让城市免受江水上涨倒灌入城之苦。天启年间的《赣州府志》里则说:

意即,福寿沟在明代已经存在,但地方志的撰修者们既不知道它修造于何年何月,也不知道主持修造它的人是谁。“或云郡守刘彝所作,近是”一句,意思是“有人说是宋代人刘彝主持修的,大概是吧”。“近是”二字,透露出地方志的编修者没有掌握什么证据,只是靠猜。

总之,要将福寿沟说成北宋的水利工程,说成北宋官员刘彝的杰作,仅凭目前已发掘出来的史料,还远远不够。

第二个问题:“赣州古城千年不涝”之说,是不准确的。

作为一座建在江边的城市,赣州同时面临着内涝和外涝的威胁。内涝就是城内的雨水无法及时排出;外涝就是城外的江水涌入城中。

福寿沟的建造,主要是为了解决内涝问题,也就是明代人所说的“以疏城内之水”。

据天启年间的《赣州府志》,当时的福寿沟宽约二三尺,深约五六尺,用砖砌成,上面再盖上石板或者石条。明代一尺大概是31-32厘米,亦即明代的福寿沟宽约0.6-1米,深约1.5-1.8米。据2015年发表的一份考察报告提供的现场实测数据,残余至今的福寿沟“大多数主沟的尺寸都约为0.8M宽,1.3M高,接近排水口时,尺寸往往放大”。这些数据与史料的记载大体吻合,深度不如明代主要是淤积的缘故。③

显然,福寿沟的设计尺寸,明显要大于今天中国许多城市的排水管沟。这是它排内涝能力比较强的一个主要原因。此外,赣州城选址中间高四周低犹如龟背,且城内还保留了大量的水塘——有人依据同治时代《赣州府志》留下的资料,发现城内尚存凤凰池、嘶马池、金鱼池等十余处水塘,也进一步强化了整座城市排内涝的能力。

但这并不意味着自有了福寿沟之后,赣州就没有了内涝。相反,在明代天启年间,内涝是赣州城的家常便饭。天启《赣州府志》里说,随着城内居民越来越多,造的房子也越来越多。有些房子就造到了福寿沟的上面,渐渐地这条下水道就失效了,每年一下大雨,“东北一带街衢,荡溢庐舍,且潴为沼水,以水无所泄故也”——因为雨水排不出去,城市东北一带的房子就全被淹了,街上积满了污水。且因为牵涉到方方面面的利益,哪怕官府出面组织疏淤,也不能见效。地方志的编修者还连说了两句“可惜哉”,来惋叹福寿沟的名存实亡。

图:天启《赣州府志》记载的赣州内涝与福寿沟失效

因疏于管理而淤积堵塞,进而导致排内涝功能失效,是福寿沟在历史上的主要境遇。康熙年间,有“总镇姚公”自上而下强势介入,赣州遂组织民兵对福寿沟来了一次大整修,将那些被压在房屋底下的水道给弄通了。但这种畅通是短暂的,一旦来自上层的高压消失,一切又都回复旧态。同治年间,又是在“吉南赣宁道巡道”的施压下,赣州地方官才再次督促本地士绅,筹集巨资、耗费了近一年时间,对福寿沟来了一场大疏通。在这次疏通工程之前,赣州城的常态是下雨即内涝,内涝即污水横流疫病四起。时人称:

据工程参与者所撰《福寿沟图说》,工程结束后,赣州士绅曾感慨:畅通的福寿沟、不内涝的赣州城,那是“数百年未复之事”,有很久很久没有见过了。④

图:残存至今经过修复的福寿沟内部

赣州在古代的内涝情况,大体如此。这里附带再说一下外涝,也就是江水倒灌的问题。今人的许多论文与专著,不但将福寿沟的修筑归功于北宋人刘彝(并没有足够的证据),说他是赣州千年不涝的功臣(其实并不存在“千年不涝”),也对他在赣州“造水窗”防止江水倒灌入城一事的成效,有着过高的估计。

下面这些记载并非完整统计。但已足以看出,在刘彝“造水窗”之后,江水灌城仍是赣州的一种常态⑤:

综上。无论是从内涝着眼,还是从外涝来看,“赣州城千年不涝”之说都不成立。依附于此说而展开的对福寿沟的溢美,也不妥当。今天残存的福寿沟只有约1.8公里(同治年间修复的全沟也只有约12.6公里),对赣州这座市区人口已超百万的城市而言,其防涝功能,已可以说是微乎其微。

注释

①《赣州古城千年不涝缘于宋代福寿二沟》,羊城晚报2011年7月17日。

②曾敏行《独醒杂志》卷三。

③吴庆洲、吴运江、李炎、刘小刚、余长洪,《赣州“福寿沟”勘察初步报告》。

④黄德溥,《修福寿二沟记》;刘峙,《福寿沟图说》。

⑤《赣县志》,新华出版社,1991年,第84-85页。