史上传颂的「神童」典故,满布着成人的扭曲欲望 | 短史记

说一说“神童”的历史。

中国自古盛产各种“神童”。比如《史记》里就说,甘罗十二岁时已长袖善舞,不费吹灰之力就能让燕赵两国互殴,为秦国得到了十多座城池。桑弘羊十三岁时,也已因擅长“心计”(大概是心算的意思)做了“侍中”,成了汉武帝身边的宠臣。

其实,甘罗的事迹只是一个神话。梁玉绳《史记志疑》里说得明白,构成甘罗故事的那些基本要件,如秦国主动送还燕太子丹、赵攻下燕国三十城后给了秦国十一座等,均非事实。战国时代的纵横家们,常习惯性地将那些靠国力真刀真枪拼出来的历史事件,做一番扭曲性包装,然后归为自己或其他纵横名家的口舌之功。甘罗的“神童”故事,正是这种扭曲性包装的集大成者。

图:甘罗大体可算中国神童崇拜的开端

桑弘羊的故事,则是一种典型的“选择性美化”。他确实是在13岁的时候成了汉武帝身边的“侍中”,后来也确实因为很擅长算计民众的钱袋子而被汉武帝倚重,成了极受宠信的左膀右臂。但,西汉皇帝(尤其是汉武帝)的“侍中”,本来就普遍年龄偏小。张辟强做侍中时只有15岁;霍去病做侍中是18岁,其弟霍光更小一些,大约13-15岁;金日磾做侍中时只有14岁,他的两个儿子后来也做过侍中,年龄只有8-9岁。

皇帝之所以选这个年龄段之人到身边,其实是为了培养一批尚未与其他政治势力交结、日后可以最大程度忠于自己的人才。人选来之后,皇帝会按照自己的需要去“培养”这些人,让他们更好地为自己服务。于是,并非“军事神童”的卫青(也做过侍中)和霍去病,后来成了将才;并非“数学神童”的桑弘羊,后来成了擅长“心计”的敛财能手。当传播者有意无意忽略掉上述背景,原本普普通通(或许略有长材)的桑弘羊,就很自然地成了天赋超常的所谓的“神童”。

图:桑弘羊从来就不是什么“神童”

汉代选官的方式是“征辟察举”,也就是依赖政学两界名人们的推荐。一个人声望越大,就越有机会被注意到,越容易得到推举的机会。于是,让孩子在幼年时代成为“神童”,更早地曝光在乡里父老和州郡名人的视线之中,就成了一条迈向仕途的捷径。这也是为何《汉书》《后汉书》与《三国志》当中,有大量的政治人物“弱冠”就已“知名州郡”。

对那些有家世背景的人而言,成为“神童”一点都不难。比如孔融,爷爷是钜鹿太守,父亲是泰山都尉,还顶着孔子后裔的光环,他在兄弟们中间让个梨,去名士李膺家里串个门抖几句机灵,就已足以载入史册。陆绩的父亲是庐江太守,也只需要在6岁时,跑去袁术的宴会上偷几个橘子,再说一番“拿回去给母亲吃”之类的话,就可以在“举孝廉”这个领域,将其他的竞争者远远甩在身后。这类“神童”越来越多,结果就是朝廷与地方的上升渠道里“多英隽而遗旧齿”,到处都是做过“神童”的年轻人,中老年知识分子只能靠边站——这是汉末益州名士秦宓,为了推荐一位自己看中的中老年知识分子,对益州牧刘焉发的牢骚。

图:孔融像

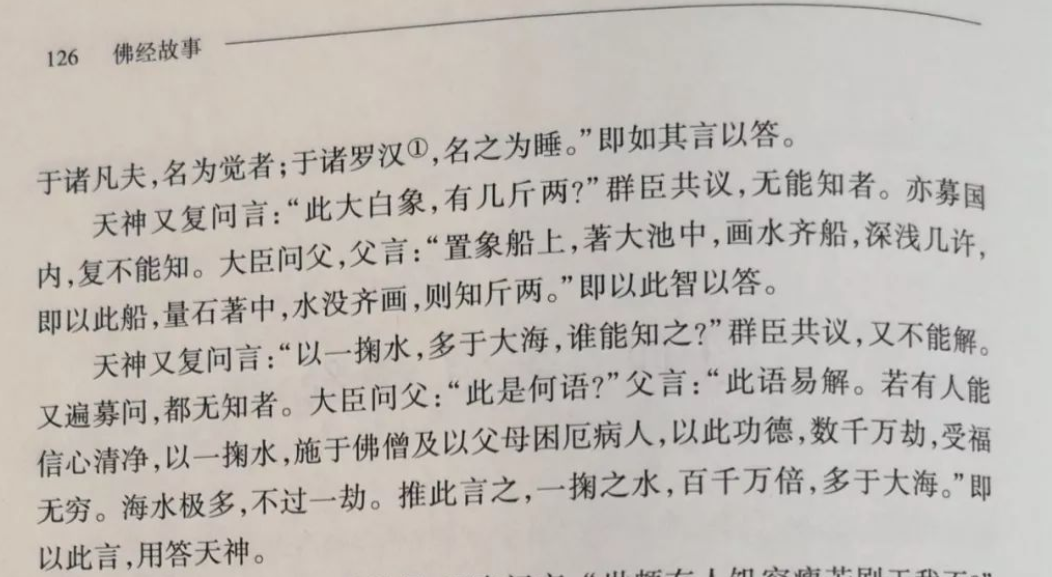

汉末最著名的“神童”,是曹操的儿子曹冲。《三国志》里说他五六岁的时候,“智意所及,有若成人之智”,智力发育就已经与成人差不多了。且提供了一项证据,就是著名的“曹冲称象”。其实,所谓“曹冲称象”不过是一次成功的“神童营销事件”。据陈寅恪、季羡林的考证,早在曹冲之前,自印度传入中国的佛教典籍中,就已有一模一样的称象故事。

东汉顺帝时,皇宫之中已供奉浮屠,佛教典籍也已在上层社会流传。曹操父子恰又是喜读佛经之人。其中,曹冲的兄长曹植不但“留连嗟玩”佛经,还曾仿照“梵音”来唱颂汉文写的诗词文章。曹冲把佛经里的称象故事搬入现实,成就了自己“神童”的美名;曹冲的侄子曹叡,为了巩固太子之位,也曾于十五六岁时,将佛经里的“鹿母本生”故事,用在了现实政治当中,让父亲曹丕刮目相看。

图:《杂宝藏经》中的称象故事

有需求,自然就有市场。三国两晋时,许多人常用自己政治圈和知识圈的名望,来为“神童”们抬轿子,比如东晋人桓彝,史书说他喜欢提拔人才,“或得之孩抱”——有些还是襁褓中的婴儿,就已得到了桓彝的“神童”认证。到了南北朝时代,又出现了《幼童传》这种汇集古往今来神童故事的大部头参考书。

“神童生意”发达,“神童”数量自然也多。什么六岁能写文、七岁能作诗,可以说是两晋与南朝政坛、文坛名人的标配。有学者统计称,“在两晋南朝的历史典籍中,关于历史人物幼年即能作文的记载超过了六十处”。

图:成语“江郎才尽”的主角江淹,即号称神童,六岁就会写诗

进入唐宋后,中国的“神童”游戏,玩法上发生了很大的变化。

引发变化的是科举。科举旨在以考试的手段,将体制内上升通道的控制权,从士族手里转移到皇权手里。考试看的是卷面成绩,不是个人名望。一个人在乡镇州郡被称作“神童”,并不意味着他在参加科举考试时,会比其他人更有优势。但朝廷没有否认“神童”这个概念的真实性。为了找出那些出乎其类、拔乎其萃的儿童,唐宋两代都设有“童子科”考试。也就是说,靠自己作秀和别人抬轿子来成为“神童”的路径结束了,新时代的“神童”,要通过考试产生。

按唐代童子科的规定,想要成为朝廷认证的“神童”,继而拿到进入体制的船票,年龄必须在十岁以下,学业上要么能“通一经”,也就是精通朝廷指定经书中的某一部;要么能将《孝经》《论语》等书的内容背诵至少“十通”。前者考理解力,后者考记忆力。制度设计似乎比较合理,但执行上常出现篡改年龄之类的问题。资料上写着只有七八岁,坐在考场里却是人高马大。

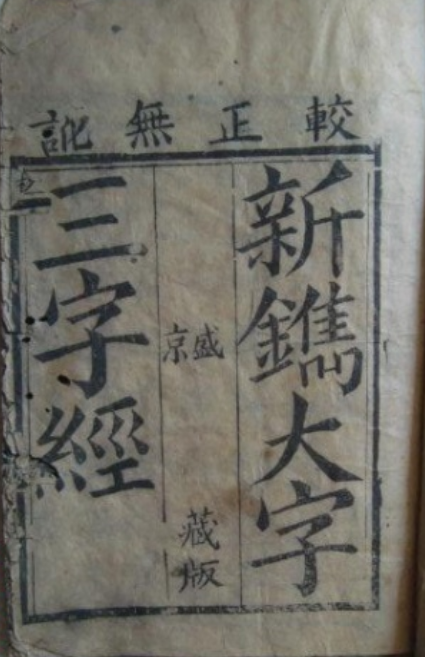

唐代最著名的神童是刘晏。《三字经》里有一句关于他的记载,说“唐刘晏,方七岁,举神童,作正字”。意思是他七岁的时候通过考试,被朝廷认证为“神童”,然后进入体制做了“秘书省正字”这个官职。其实,刘晏的入仕,并非因为他是“神童”,而是靠着写了一篇文章,对唐玄宗劳民伤财的封禅之举极尽歌颂之能事。小小年纪溜须拍马玩政治投机,于是得以破格上位。按制度,刘晏7岁成为神童,还必须等待11年,也就是成年之后才能出来做官。他的家人等待不了,安排刘晏在11岁上向唐玄宗献文拍马。次年,刘晏就破例被授予了正式官职。

图:写入《三字经》的“神童”刘晏并不值得效仿

宋代的神童考试,年龄标准是15岁以下,比唐代要松许多。如果能“通经”,也就是精通某一本经书,或者会“作诗赋”,可以由地方州县推举给朝廷,由皇帝亲自面试,再送往中书省复试。通过者授予“神童”认证。

当时最著名的“神童”出产地,是江西饶州。宋神宗元丰年间,饶州有一名叫做朱天锡的十一岁儿童,因为能背诵七本经书,被宋神宗认证为“神童”,并赐钱五万贯。全家人一步登天,实现了人生的逆转与阶层的跃升。在榜样力量的驱使下,饶州略有能力的父母们,集体掀起了一场制造“神童”的热潮。制造的主要方式,是强迫孩子从三四岁开始,就每日里背诵经书,理解与否并不重要,只求背得滚瓜烂熟。从1124年到1173年,江西举神童23次,其中饶州就有19人次。这些“神童”的技能,全部是“背经”。王安石名作《伤仲永》里那位“方仲永”,小时候聪明极了,长大后却变成了平常人,多半正是这场“神童热”的失败品。

图:写《伤仲永》的王安石是江西人,见证了家乡的“神童热”

对底层略有能力的父母来说,强迫孩子死记硬背去成为“神童”,较之给他们延请教师去参加正规科举,是更省钱省力的事情,也更容易见效果。对宋神宗、宋徽宗这样的皇帝来说,“神童”越多,意味着自己对国家的治理越有成效。

所以,不仅仅是江西饶州,“神童热”在当时成了一种全国性现象。许多人带着孩子,信心满满地前往开封,要求皇帝听自家“神童”流利地背诵经典。结果闹到皇帝们也不胜其烦。比如政和二年九月,宋徽宗在诏书里发牢骚说,“童子陈书乞诵书今又九人,愈见滋多”——今天又有九个孩子跑来要求我听他们背书,而且有越来越多的趋势。政和四年,开封城里的“小学”之中,8-12岁、专门练背书的学生,一度达近千人之多。

南宋的情况也差不多。一位叫朱虎臣的饶州儿童,十岁可以背诵七本经书,被宋高宗认证为“神童”。随后,全国各地的“小背书家”们由家长带着来到杭州,史载“求试者云集”。朝廷不胜其扰,只好给这些人赏赐了一些布帛,再劝他们回去。为了控制“小背书家”的数量,宋孝宗时又出台政策,降低了背诵式“神童”的收益;再后来,为了免受烦恼,宋理宗干脆下旨废掉了童子科。

至此,中国古代种种荒唐的“神童游戏”,基本告一段落。清代没有童子科,只设置童试作为科举考试的预备选拔,一个人十来岁可以参加童试,也可能六十多岁了还在参加童试。元明两代虽然设有童子科,但通过者获得的,只是一种前往高等学校(比如国子学)就读的资格,并不意味着可以直接进入体制。

当“神童”二字不再附着成人世界的种种扭曲欲望,“神童”这个群体,也很自然地从历史前台消失了。

参考资料

①王子今,《甘罗童冠立功故事辨议》,秦始皇帝陵博物院,2011年。

②孙键,《西汉侍中述论》,哈尔滨学院学报2006年第3期。

③徐俪成,《“神童”背后多神话》,澎湃新闻2017年6月1日。

④王佺,《唐代干谒与文学》,中华书局,2011,第65页。

⑤黄启昌,《宋代童试漫话》,《华夏文化》1995年第1期。

=========================================================================

「为我们的冷漠付费」这个故事,是真的吗? | 短史记

问:下面这个故事耳熟能详,但是故事的真实性可以谈谈吗?可以考证一下吗?

故事:

在上世纪美国大萧条时期,那是1935年的冬天,在纽约市一个穷人居住区内的法庭上,正开庭审理着一个案子。一位60多岁的老妇人因为偷了面包被告上法庭,她衣衫破旧,满面愁容。

法官问她:“你偷面包的动机是什么,是因为饥饿吗?”

“是的。”老太太抬起头,两眼看着法官,说道:“我是饥饿,但我更需要面包来喂养我那三个失去父母的孙子,他们已经几天没吃东西了。我不能眼睁睁看着他们饿死。他们还是一些小孩子。”听了老太太的话,旁听席上响起叽叽喳喳的低声议论。

法官敲了一下木槌,严肃地说道:“肃静。下面宣布判决。”说着,法官把脸转向老太太,“被告,我必须秉公办事,执行法律。你有两种选择:处以10美元的罚金或者是10天的拘役?”

老太太一脸痛苦和悔过的表情,她面对法官,为难地说:“法官大人,我犯了法,愿意接受处罚。如果我有10美元,我就不会去偷面包。我愿意拘役10天,可我那三个小孙子谁来照顾呢?”

这时候,从旁听席上站起一个四十多岁的男人,他向老太太鞠了一躬,说道:“请你接受10美元的判决。”说着,他转身面向旁听席上的其他人,掏出10美元,摘下帽子放进去,说:“各位,我是现任纽约市市长拉瓜地亚,现在,请诸位每人交50美分的罚金,这是为我们的冷漠付费,以处罚我们生活在一个要老祖母去偷面包来喂养孙子的城市。”

片刻,所有的旁听者都默默地起立,每个人都静静地拿出了50美分,放到市长的帽子里,连法官也不例外。老妇人看到这个场面,双手捂面哭了出来。

先说结论:

这是一个“众人希望它真,但目前没有史料能证明它真”的故事。

故事里提到的“纽约市市长拉瓜地亚”(一般写作拉瓜迪亚),指的是Fiorello Henry La Guardia(1882-1947)。他在1934-1945年期间担任纽约市长。这位身高不足1.6米的共和党人,被誉为美国历史上最伟大的市长之一,在1930-1940年代深受纽约民众的喜爱。今天的纽约,尚有许多建筑物如机场、公园以他的名字命名。

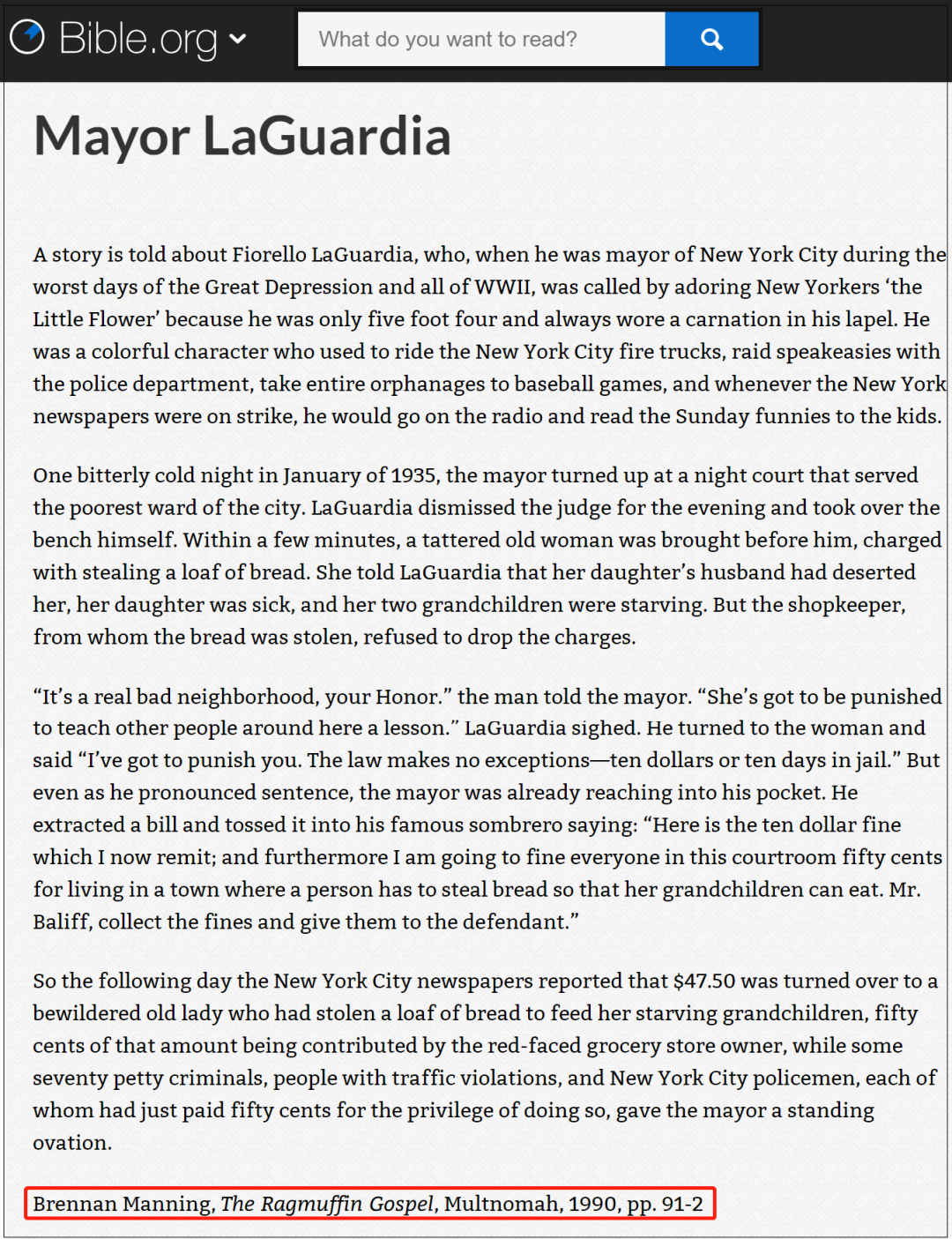

图:Fiorello Henry La Guardia

“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”这个故事,在英文互联网上的广泛传播,大约始于2001年。笔者使用“La Guardia”、“1935”、“Ten dollars”等关键词进行组合搜索,没能在2000年之前的英文网络中找到结果。但在2001年,有多个以传播福音为宗旨的英文网站讲述了这个故事。所有网站均指明这则故事出自美国神职作家布雷南·曼宁 (Brennan Manning)在1990年出版的一本著作《The Ragmuffin Gospel》。

图:2001年某英文网站截图

2001年之后,“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”的故事,在英文网络世界已随处可见。很快,这个故事也传入了中文世界。《读者》杂志2002年刊登了一篇文章《请为你的冷漠付费》,完整转述了故事的主要情节,但略去了资料出处。随后,这则故事在各类日报、晚报、文摘报、选刊中全面开花。再然后,故事又进入了《中学生满分作文一本全》、《写作大素材》之类的教辅图书之中。

图:《读者》杂志截图

因为太具鸡汤味,“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”这则故事在网络世界传播开来之后,即受到了许多人的质疑。著名的事实查核网站Snopes,有一批擅长就各种传奇故事做出验证或辟谣的用户。其中就有一项针对“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”故事真实性的专门调查。

按照英文网站的说法,拉瓜迪亚的介入,不但让偷面包的老妇人免受10天的拘役,还以“惩罚冷漠”的名义,为她筹集到了47.50美元的捐助,且于次日得到了纽约报纸媒体的报道。但查证者翻阅了“拉瓜迪亚的传记和1935年1月以来的纽约报纸”,没有找到任何相关或可能相关的内容。

查证者另寻路径。按照英文网站的说法,这则故事引自神职作家布雷南·曼宁的著作《The Ragmuffin Gospel》。查证者前往书店找到了这本著作,发现布伦南·曼宁在注释中提供的故事出处是另一本书。查证者找到了另一本书,然后发现书中注释指向了另一本已经绝版的著作,1988年出版的《Best Sermons 1》。再然后,查证者给书的作者James N. McCutcheon打去了电话。McCutcheon告诉他们,自己没有编造故事,而是“在某个地方读到了拉瓜迪亚的这则轶事,然后在布道时引用了它,但已经想不起来是在哪里读到的了”。

没有办法,查证者们只好再度折回,去报刊资料和人物传记中寻找线索。在拉瓜迪亚的传记和1930年代的《纽约时报》里,他们找到了拉瓜迪亚“会穿上司法袍,在地方法院的法官席就坐”的证据。在当时,拉瓜迪亚作为纽约市长被赋予了这项特权。1934年7月的一篇报道说,拉瓜迪亚曾前往杰斐逊市场法院,在那里从上午9点55分坐到了下午2点30分,且声称在接下来的几周里,他计划要在纽约的每间法院里,如此这般地度过一天(但没有材料证明他确实这样做了)。

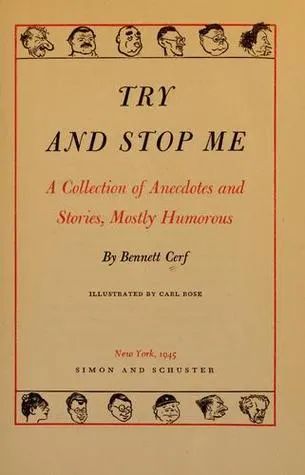

再然后,有读者提醒查证者,在1944年由Bennett Cerf编写出版的幽默集《Try and Stop Me》中,已存在“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”这个故事。也就是说,“在拉瓜迪亚尚担任纽约市长期间,这则故事就已在纽约民间流传”。

图:《Try and Stop Me》封面

以上,是事实查核网站Snopes用户对“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”这则故事的基本查证。

使用谷歌图书进行检索,可以知道《Try and Stop Me》中的相关记载,在该书1944年版的第269页。值得注意的是,这本幽默集里没有提供事件发生的时间;偷面包的不是老妇人,而是一个穷困潦倒的老男人(a trembling old man);老男人也没有说自己有饥肠辘辘的孙子需要养活。其他情节——拉瓜迪亚替老人缴了10美元罚款,又以“这个城镇的男人必须偷面包才能生活”为由对法庭上的每个人罚了50美分,最后让老人带着47.5美元离开——则与日后的流传大体相同。

但是,1944年的《Try and Stop Me》中有记载,并不意味着“拉瓜迪亚与偷面包老妇人”这个故事是真实的。

同样使用谷歌图书进行检索,可以在1931年出版的《The Reader's Digest》月刊第20-21卷的第40页、1932年出版的《The Survey》第67卷的第266页中,见到情节几乎完全相同的“市长与偷面包老人”的故事。但故事的主角,不是1935-1945年间担任纽约市长的拉瓜迪亚,和偷面包的老妇人。而是在1897-1904年间担任俄亥俄州托莱多市(Toledo)市长的塞缪尔·琼斯 (Samuel M. Jones),和一位没有工作没有存款的老男人。

图:谷歌图书的搜索结果

《The Reader's Digest》(读者文摘)创刊于1922年,是一本家庭向的文摘月刊杂志。在该杂志记载的故事里,托莱多市长塞缪尔·琼斯对穷困潦倒的老男人说,“你不是从社区机构偷的东西,而是从个人那里偷的,所以,我只能对你处以罚款10美元”,同时从衣兜里掏出10美元替老人缴了罚款。然后,他要在座者每人拿出50美分给老人,理由是“众人生活在同一个小镇上,这个老男人却必须靠偷窃杂货才能吃上饭”,这是众人的耻辱,是针对冷漠的罚款。

图:《The Reader's Digest》杂志创刊封面

塞缪尔·琼斯是否真的做过这种事,同样难以考证。也许,在他和拉瓜迪亚之前,这个故事还有更古老的版本。

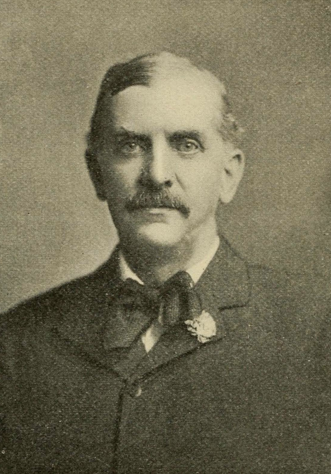

民间流传“塞缪尔·琼斯与偷东西老人”的故事,并非偶然。在1900年代,塞缪尔·琼斯是美国市长中的传奇人物。他早年经商时,曾在公司内部推行一条法则“Do unto others as you would do unto yourself”(像善待自己一样善待他人)。从政成为市长后,他又将这一法则用在了市政事务上,致力于为民众建立免费的幼儿园、公园、游乐场、浴池,为工人维护八小时工作权利,乃至于抢夺警察的警棍。这些作为,为他赢得了“Golden Rule Jones”的美名。

图:塞缪尔·琼斯

人性不分国界,都是相似的。古代的中国人,喜欢将各种无私辨冤的故事附会在包青天身上。1900-1930年代的美国人,也喜欢将各种爱民故事附会在塞缪尔·琼斯身上。再后来,纽约市长拉瓜迪亚在大萧条期间的所作所为,让他成了美国人心中新的模范市长。原本附会在塞缪尔·琼斯身上的爱民故事,又自然而然地转移到了拉瓜迪亚身上。

所以,故事本身或许不真,但故事里潜藏的万千心流,无不期望它真。

参考资料

①http://www.sermonillustrations.com/a-z/g/grace.htm

②https://bible.org/series/25%27%29.?page=919

③https://www.snopes.com/fact-check/laguardian-angel/

④https://edition.cnn.com/2013/02/ ... s-digest/index.html

⑤https://aoghs.org/petroleum-pioneers/golden-rule-jones-of-ohio/