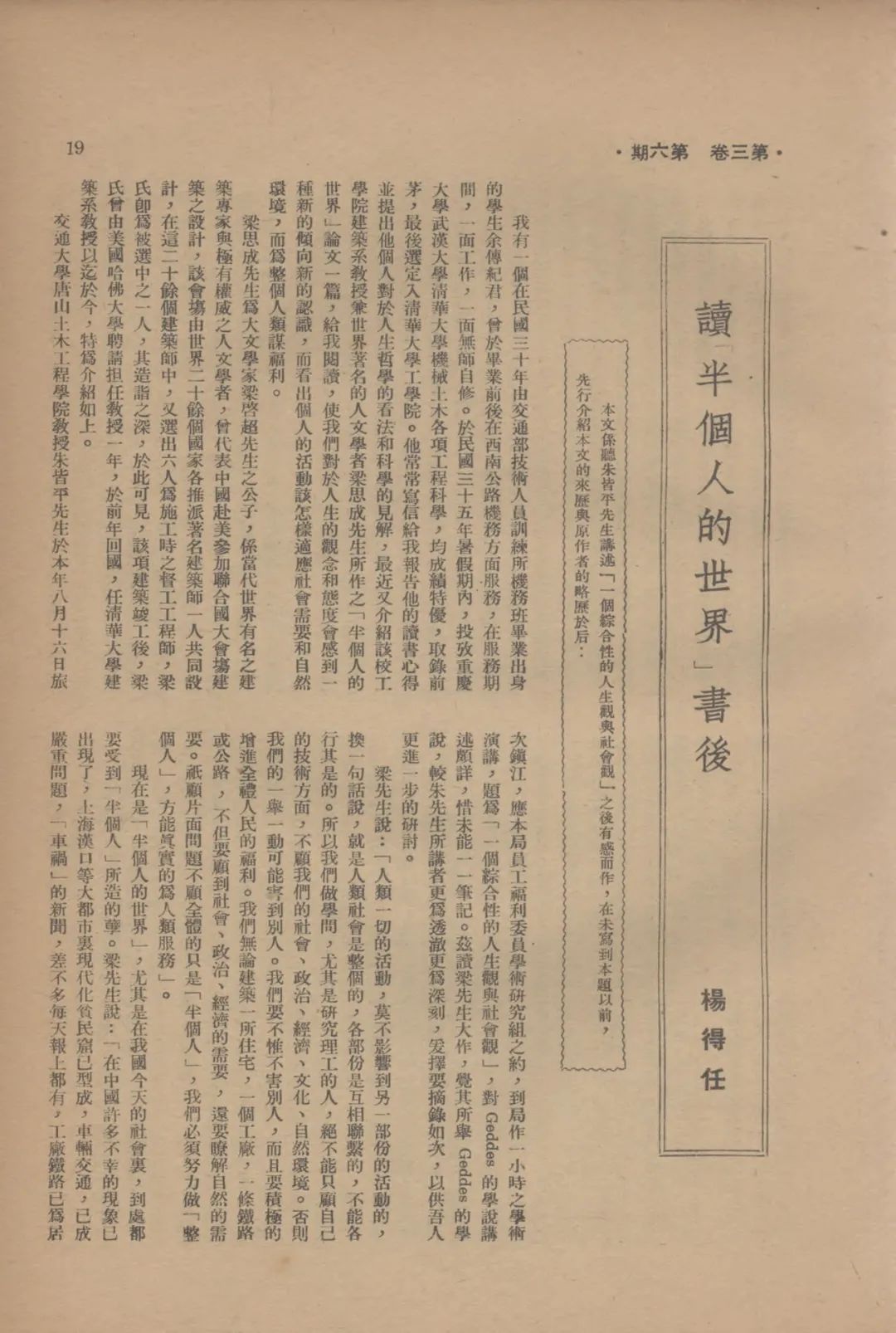

由「文科生太多」,想起梁思成一篇失踪七十多年的文章 | 短史记

这两天,有这样一句话,得罪了全体文科生:

④检索网址:http://thujournal.lib.tsinghua.edu.cn/

===========================================================================

对不起,《挺经》也不是曾国藩写的 | 短史记

之前谈到,被诸多出版社、诸多“当代国学家”力推的“曾国藩名著《冰鉴》”,不但是一本超级烂书,而且根本就不是曾国藩写的(传送门:《对不起,《冰鉴》这本烂书根本不是曾国藩写的》)。

这里再说一下另一本所谓的“曾国藩名著”《挺经》。

图:中央编译出版社2008年出版的《挺经》封面

一、曾国藩没写过《挺经》

与《冰鉴》一样,这本书也很烂,也不是曾国藩写的。

翻查正规的曾国藩文集,无论是曾死后李鸿章等人编撰的《曾文正公全集》,还是岳麓书社上世纪九十年代整理出版的《曾国藩全集》,都找不到所谓《挺经》的踪影。市面上所有以《挺经》为名的图书,都是上世纪九十年代中后期的产物,是出版社追赶“曾国藩热”而创造出来的一种“新产品”。创造的具体方法,是辑录一堆曾国藩的家书、日记和文章,再以编写者自己对“挺”字的认知为浆糊,把这些家书、日记和文章粘成一坨,然后在封面印上“曾国藩著”字样,就算大功告成。

读者以为自己是在看“曾国藩的《挺经》”,但他读到的只是曾国藩的只言片语和编写者自以为是的浆糊。

其实,民国人也伪造过《挺经》。下图是民国文化人刘树鹏自己脑补出来的《挺经》,刊登在中央周刊1946年第34期上。与今人不同的是,刘树鹏明言这三十条是自己编造的,并没有将《挺经》弄成正儿八经的“曾国藩著”。他在文章的开篇处说得很明白:曾国藩的《挺经》没写成,如今已无从查考,实在是太遗憾了。所以“区区妄拟挺经”三十条,以彰显我们湘人的气质。

图:刘树鹏创作的《挺经》

二、曾国藩否定了没写出来的《挺经》

《挺经》这本书,唯一绝对真实的,就是《挺经》这个书名。该书名最早见于晚清笔记史料《水窗春呓》。作者是做过曾国藩幕僚的湖南湘潭人欧阳兆熊。

欧阳兆熊的原话是:

这段话谈的,是曾国藩处世哲学的三次变化(欧阳兆熊的理解):(1)早年做京官,信奉儒家的程朱理学。(2)回乡办团练,改信申不害、韩非子的法家理念,期间有意写一本《挺经》。(3)遭受朝廷和官僚系统(尤其是同僚)的集体诋毁与排斥后,又抛弃了法家理念,改信黄老“柔道”之术。

依据欧阳兆熊的这段叙述,可以知道:

第一,曾国藩办团练期间,确曾动过念头,想要写一本书叫做《挺经》。但这本书最后并没有写出来。

第二,曾没写出来的这本《挺经》,以法家理念为底色,核心主旨是“言其刚也”。什么叫“言其刚”?就是如商鞅、韩非所主张的那般,以严刑峻法治理团练,以条条框框与同僚相处,绝不通融绝不迁就。所谓“挺”,就是硬而直的意思。

第三,当代人编写的伪书《挺经》是一本成功学读物,曾国藩那本没写出来的《挺经》,带给曾的却是失败。曾遇挫后抛弃了“挺”和“刚”,该走“柔道”路线。他对欧阳兆熊说自己的成功之道是“禹墨为体,庄老为用”,其中没有了法家的“挺”和“刚”。

也就是说,曾国藩用自己的实际行动,否定了没写出来的《挺经》。今天流行的那些“曾国藩著《挺经》”,其实质不过是“曾国藩:我以前想写本《挺经》;书商:我们替你写好了”。

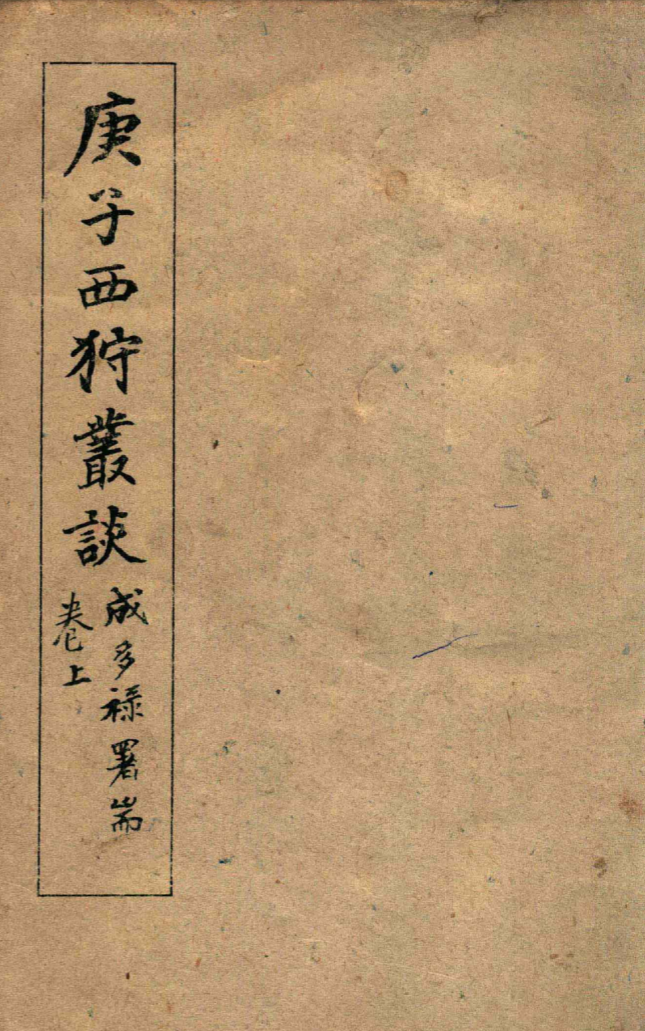

图:《水窗春呓》封面

三、还有一个李鸿章版《挺经》

翻看今人杜撰的各版本《挺经》的目录,会发现它们基本上都是十八条。且第一条肯定会讲一则相同的“争道”故事:一个挑菜担的人,与一个挑货担的人,在水田的田埂上迎面碰上,谁也不愿下到水田里去给对方让路。然后来了一位老者,他提出由自己下到水田里,帮二人用头顶起菜担和货担。这种“挺身而出”让挑货担的人过意不去,放弃僵持主动下到水田,化解了一场纠纷。

之所以是十八条,之所以要讲这个故事,是因为晚清官员吴永在笔记史料《庚子西狩丛谈》里说,李鸿章告诉他曾国藩有18条《挺经》,且第一条就是这个挺身而出化解争道纠纷的故事。

吴永做过李鸿章的幕僚。因为他是曾国藩的孙女婿(但没有见过曾国藩),李鸿章对他颇为亲近,一度让他“晨夕左右”陪伴自己,还会将自己对朝廷的一些牢骚说给他听,也会和他说许多当朝典故。据吴永回忆,李鸿章对他谈曾国藩的《挺经》,是在甲午战争之后。当时,李鸿章闲住北京贤良寺,事业遭受了巨大打击,人生也陷入了前所未有的低谷。某日,李对吴说:

李鸿章还告诉吴,这个故事“便是挺经中开宗明义的第一条”。但说完这一条之后,李就不肯再说其他了。吴永开口请他多说一说,李的回应是含笑挥手拒绝,说“这此一条,够了够了,我不说了”。李没有再说其余的十七条,后世之人伪造《挺经》,就只好循着李鸿章对“挺”字的理解,再凭空捏造十七条。

按欧阳兆熊的叙述,曾国藩的“挺”指的是严刑峻法和严守章程,是法家处理政务人事所主张的“刚”,也就是不搞通融,不玩弹性。与法家“挺刚”对立的是黄老“柔道”。到了李鸿章这里,“挺”却变成了挺身而出、坚持不退——袁世凯劝李鸿章辞职归隐时,李明确拒绝,且回复说“我老师的挺经正用得着,我是要传他衣钵的。我决计与他挺着,看他们如何摆布?”

两相比对,自然是欧阳兆熊的叙述更可信。给吴永讲“老者挺身而出化解争道纠纷”这个故事时,李鸿章正遭受到朝野铺天盖地的舆论压力。这故事里,其实全是他自己的影子。他其实是在把挺身而出踏入泥田的老农,对应自己“挺身而出”前往日本签订《马关条约》为甲午中日两国战事善后。遗憾的是,吴永没能体会到这层讯息,反追着李鸿章要听另外十七则挺经故事。意兴阑珊的李鸿章,自然只能以“够了够了,我不说了”作为回应。

李鸿章这种借他人酒杯浇自身块垒的心境与做法,学者羽戈也有精辟的洞察:

遗憾的是,今人伪造的《挺经》,既见不到李鸿章这种幽深的心思,也与曾国藩之“挺”风牛马不相及。