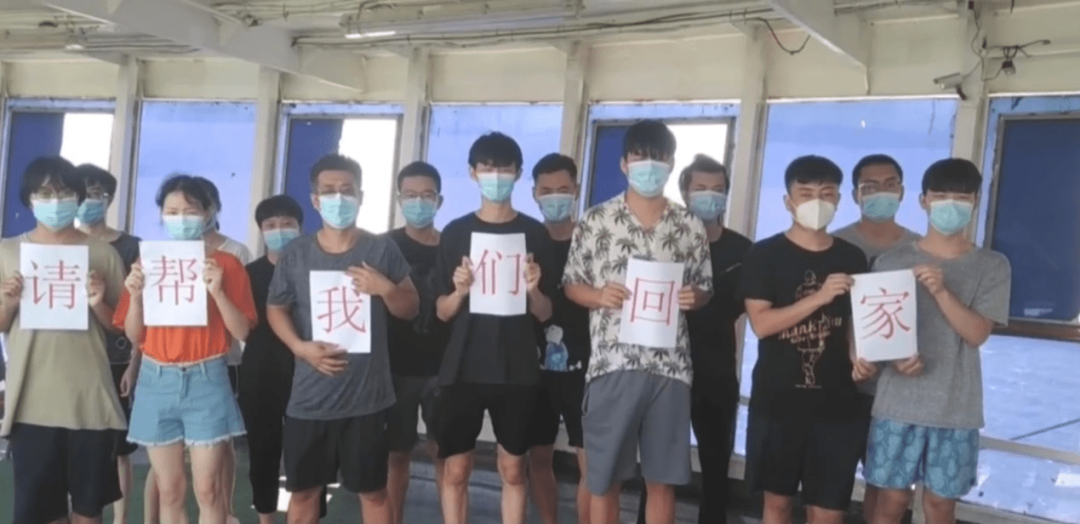

摘要:送走第三批中国船员后,王强是仍留在“ORIENTAL DRAGON”号客轮上的6个中国人之一。作为二副,早上和晚上他都坐在驾驶室里,确保这艘停航13个月的船只正常运行。下午,他会花一到两小时看专业书,再去船上散步、去健身房健身。被遗弃在海上一年,这些庸常的习惯是他确保自己能挨过漫漫长日的方法。

这艘港籍客轮原是赌船,自2019年底起航,在东南亚沿途招揽游客,疫情爆发以后经营不佳,于2020年3月抛锚在马来西亚槟城。200多位船员困于船上超过一年,其中有64名中国船员。

这些船员因为一份看起来不错的收入奔赴大海,最终,却身陷讨薪的囹圄。燃油耗尽后,船员忍受着至暗时刻,没有空调的漫漫长夜,吃有虫子的食物,思念亲人。长期的海上禁闭,有人患上了抑郁症。

今年3月25日到4月9日,中国船员分三批被送回国内,但劳务的纠纷仍在继续,能否要回拖欠的工资,是否抵得上一年的海上监狱生活,一切未知。而另有6名驾驶员还将继续滞留,归期未定。

文 | 古欣 实习生 徐巧丽

编辑 | 毛翊君

北纬5.41度,每一寸甲板都是烫的。

一艘长171.5米,高30米的中型客轮静静停泊在蔚蓝、平静的海面,对着3000米外的马来西亚槟城的海滨。这里靠近赤道,风浪较少,全年阳光普照,一到傍晚,霞光漫天。

船上仿佛没有人,也没有声音,没有机舱发动机嗡嗡的轰鸣。有的只是寂静的炎热。泳池边上,一个黄色的救生圈静静地漂着。

人们躲在房间里,像洞里的鼹鼠,如无必要绝不出来。在这到处蒸腾着滚滚热浪的大船上,三楼冷气荫蔽的不到十平米的宿舍,变成了避难的囚室。

11点20放饭,他们从一个个小小的“洞口”走到热辣的地面。船员餐厅在第二层靠近船头的位置,为了到达吃饭的地方,李婷婷踮着脚下楼,小心趟过污水。下水管坏了,溢出的水到处都是,李婷婷皱着眉,竭力忽略屎尿味。

在这个餐厅里,午饭用一个长方形的器物盛着,两边各摆一个饭勺,旁边挤满了人。个子小的李婷婷挤不过别人,有时抢不上饭,脚趾头还会被狠狠踩到。

推搡和口角每天都在发生。她已经麻木。

更坏的事在后面。中央空调坏了八次以后,彻底修不好了。停掉了空调的船员宿舍,待不上五分钟,就前胸后背湿透。船员被迫从三层搬移到顶楼的六层。这一层原是VIP的专属区,现在成了船上仅有独立空调系统的地方,挤下了200个船员,分别扎堆在豪华的娱乐场和中餐厅里。

他们拥挤地睡在大通铺上,床垫和床垫之间刚刚可以下脚。缺水,他们没办法洗床单。餐厅和夜总会铺着厚厚的地毯,有常年的霉菌,睡久了,皮肤上长出灰绿色凸起的菌粒,那是种癣,奇痒无比。

人们的神经紧绷,因为一句莫名其妙的话,能相互纠缠一个月。

有一次中午,大家在娱乐场里聊天、休息,一个女生问大家有没有电饭煲,挨个问过去都摇头。后来,一个男生说,想起来了,我知道哪儿有。女生就认为男生是故意戏弄她,给她难堪,气到动了手,还扬言要去拿刀。

还有一个女生,每天去驾驶舱砸门,讨说法,砸坏了驾驶舱的望远镜。

他们找了所有打发时间的方式,三国杀,斗地主,狼人杀,打麻将,玩了几次就厌倦了。

最抑郁的时候,是很多人在一起,每个人都在说着自己的事情。“就感觉自己有点游离了。没有一个人跟自己的想法是一样的,每个人都在说着自己的话。”李婷婷回忆。

封锁期间,船上多了五六对情侣,还没解封,又有几对分开。外卖虽然可以送达,但配送费一次需要200马币(折400元),很多新手船员都找家里人要钱,又瞒着家人自己的处境。

直到今年三月,中国大使馆介入,包机送船员回家。从船上下来以后,担惊受怕的情绪却没有停止,李婷婷发现自己变得易怒,没有安全感。在厦门上岸后,被安排了一所昂贵的酒店作为隔离点后,李婷婷充满怀疑,“为什么不安排一个价格便宜点的”。她对很多人都不信任,在酒店楼下枯坐20小时,最后也于事无补。

二副王强怎么也没有想到,他会在船上待了这么久。这艘客轮的前身是“东方神龙”号,登记在香港船东都文龙名下,跑国际航线。船上干了十几年的老员工曾跟他回忆,老板实力不错, 2004年前后的顶峰时期,日入千万。

王强在船上干了四年,当2019年3月再次登上这条船上时,船上的生意已经入不敷出了,但工资发得还算及时,偶然拖欠两三个月,也很快结清。妻子劝他回家,放弃那一点点收益。他不甘心,虽然耳闻这两年生意下滑,但是几年的合作,他对船上比较放心。

游轮起初是条赌船,近两年香港旅游业持续惨淡,船东将航线改为马来西亚到泰国一路,游客也从香港和大陆游客,变成了东南亚各国的人。海滨的路灯杆,到处贴着招揽顾客的海报。

“ORIENTAL DRAGON”号外观。图源视频截图

2019年11月,王强在休假前接到最后一个指令,让他将“ORIENTAL DRAGON”号开往马来西亚的槟城:因运营不善,船东将此船租借给了马来西亚的一家公司,租期两年。

在开往马来西亚之前,船东招来了一批新的船员实习生,航海专业大专或本科毕业,通过学校联系的中介公司,分配到这艘船上。他们中60%的人是来做服务员工作,很多人将是第一次见海,第一次出国。

“ORIENTAL DRAGON”号的确是一条十分适合新手的船,20岁的李婷婷刚修完学校课程,她回忆,船上的招聘要求“比较宽”,不需要游轮专业,也不做经验要求。陈望东之前干过几年销售,在25岁的年纪,他希望自己出去闯一闯。海员生涯的伊始,他打算先积累一点经验。

李威在甘肃当了五年兵后转业,当地社保局给介绍工作,领到手的小册子,有辅警、海员,家人合计,部队的环境比较封闭,当了五年兵,怕他一转到地方工作不够老练,有意叫他到外面“历练”多见见。登上了这条船,家境普通的李威,成了家族三辈第一个出国的人。

船上还残存着豪华的遗迹,柔软的酒红色地毯,夜总会圆形的灯球,墙面挂着抽象艺术画。光是尖沙咀沿岸的高楼大厦散发出寒光,就足以叫他们兴奋并且眩晕了。现在,三百元一天,一些旅游团的老年乘客就可以享受到。

除了晕船,李威生活得还不错。他住在三楼两人间,每个房间有独立的卫生间,可以洗澡,有烧水的电热水器。

服务员的生活是规律的,分早晚两班——11点半到下午6点,晚上到次日6点。上完夜班走回宿舍的路上,可以看到虚弱的太阳,像剥壳的嫩蛋黄从海平面一点点冒出来。他总是忍不住举起手机拍下这幕,层层叠叠的红热的霞光仿佛有重量,把海平面压倒。

海员有自己的生活,船每周会靠岸一两次。他们有三个小时岸上自由活动的时间。大多数船员结伴吃饭购物,李威会带着女朋友上岸吃海底捞,去夜市吃烧烤、卷饼、飞饼、冰淇淋。

2020年3月,他们得到消息,马来西亚政府要求暂停航线,等情况好了就会复航。当时疫情席卷全球,邮轮停航的消息每天都在爆出。

停航以后,大家开始找乐子。当时滞留在船上的有中国人、缅甸人和乌克兰人,因为语言问题,大家只在自己的圈子内社交。缅甸人在甲板上踢球,陈望东和朋友们围着桌子搓麻将。

“20多岁的年纪,过着60多岁的生活。”他们自我调侃,明明是一群初入社会的年轻人,却过上了提前退休的生活。在甲板上散步的时候,陈望东望着3000米外的岸边,开始怀念那些并不正宗的中国菜。他与三五好友每天都会下船去槟城游玩,他总是去吃中国菜,有时也会配一杯冰咖啡。

起初,他们并不是很担心,全球都瘫痪了,他们只是瘫在了海上。那时,每周还有燃油和淡水的补给,会照常在滨城港口提供,小艇装着新鲜的蔬菜,肉类从槟城驶向游轮。运营航线的马来西亚公司代理人每隔一周会上船做常规检查。

50来岁的租家代表向他们承诺所有的问题都会解决,也“提醒”他们,签订的合约没有到期之前,他们不许回家。

一直到2020年8月,近半年过去,船依然没有复航。他们曾经有过很多次希望,但又一一落空。

船员从四月份开始就再没收到工资。船东安抚他们,生意不好,让他们理解,等资金周转过来,过两个月工资就会发下来。慢慢地,他们食物的种类少了,蛋糕水果没了,每天都是咖喱鸡。

那时疫情一度缓解,有船员得到消息,可能就要复航。但希望再次落空。马来西亚运营公司代表通知船员,他们和香港船东的公司正在打官司。对于船员,他们有两个方案,要么拿一个月的工资自费回家,要么继续在船上等待官司的结果。而当时,自费回国起码需要2万3千元人民币。

一次次希望,一次次失望。李婷婷细数,类似的反复“不下8次”。船员的心被高高举起,又被重重抛下。船上开始各种流言,人心惶惶。陈望东听说,缅甸人把船上的东西往海里扔;有个情绪激动的女孩,据说要往海里跳。

恶劣的环境让李婷婷的心情也变得糟糕。她开始频繁吵架,“生平都没有吵过这么多架的”。最激烈的一次,她跟好友吵架吵到身体贴着身体,差点就要打起来,原因是好友借用她的化妆品太过理直气壮。“现在想想也没有多大的事情”,李婷婷说,大家都试图通过吵架来发泄内心的情绪,大吵小吵不断。

9月4日,一名乌克兰船长上了船。此前,前船长与船东和租家进行谈判,达成了协议,拿着拖欠的工资和机票独自下了船。新来的船长身高1米8,50多岁,金色头发已变为白色。他继续替租家安抚骚动的船员们。

王强和大副组织过一次水手罢工,靠了岸之后,他们各自回到房间,不离港,也不工作。随后乌克兰船长指责了他们,“你们这是违法的。”接着紧急召开了水手会议,让他们继续值班。

那一次,王强决定,租家代表一来,就和他谈判,“要求支付我们所欠的工资,还有换班的计划,给我们订回国机票,这些都要落实。”而租家代表表示,只能支付他们一个月的工资。谈判破裂,王强冲着乌克兰船长说,“我们的今天很可能就是你以后的明天。”对方没有理会。

进入诉讼期后,法院给船上了封条。陷入僵局后,船东方出面了。先劝解船员“现在比较困难,理解一下”,再作出承诺“钱会在几天之内到账,没有那么快”,最后给出具体时间“你们再等一个礼拜”。王强被说动了。

众人怀揣希望渡过了一周,船东告诉他们,船不会靠岸了,工资也不会支付。“当时我们就比较惊讶。”王强说,自此之后,一周一次靠岸的机会也被剥夺了,他们成了大海上一朵无依的浮萍。

噩耗在11月18日传来,李婷婷的奶奶去世了。前一年的这天,李婷婷让奶奶等她一年,“我跟她说一年就回来”。

奶奶是李婷婷最亲近的家人。生长于河北的一个农村里,李婷婷从小和爷爷奶奶一起长大。老太太勤快,在自家的院子里种了好多瓜果,西瓜、甘蔗、莲蓬、玉米……就因为李婷婷羡慕别人家的果子。李婷婷一直希望自己长大后努力挣钱,让奶奶过上好日子。

听到奶奶去世的消息,李婷婷崩溃了。她开始打电话,市长热线、劳动保障热线、外交部……船员在10月份都纷纷打过求救电话,而这一次,那些声音一如往常,给出的答案也和之前一样:“对你们这个事情一直进行关注,现在正处于经济纠纷,我们也插不进去手。”

每一位船员都错过了很多。陈望东的奶奶也在疫情期间去世了,当地要求一切从简,陈望东没能赶得上奶奶的葬礼。王强的妻子独自过完了自己的生日、春节,也一个人撑过了老妈住院的时期。

船上的日子变成了一种朦朦胧胧的等待。

今年春节之后,一个女生天天往船尾一坐,就是看着大海。王强找了人看着她,怕她倒下去。后来,女生和一个男生打架,拿着水果刀追着对方满船跑,扬言“你们不安排我(回国),我就要把他杀了。”男生吓得只敢睡在驾驶台隔壁,待在王强旁边。这之后,女生开始“刀不离手”,想要换取一个回家的机会。

王强给女生安排了一个VIP客房,拜托客房部的经理找来小式空调,慢慢疏导女生的情绪,又和保险公司交涉,支付了女生4个月的工资,安排她先行自费回家。

接着又有一个女生因为母亲住院,来驾驶台一坐一宿。王强再次找保险公司,同样支付4个月的工资。随后,十个、二十个……大批大批的船员开始“占领”驾驶台,最多的时候有五十多个。

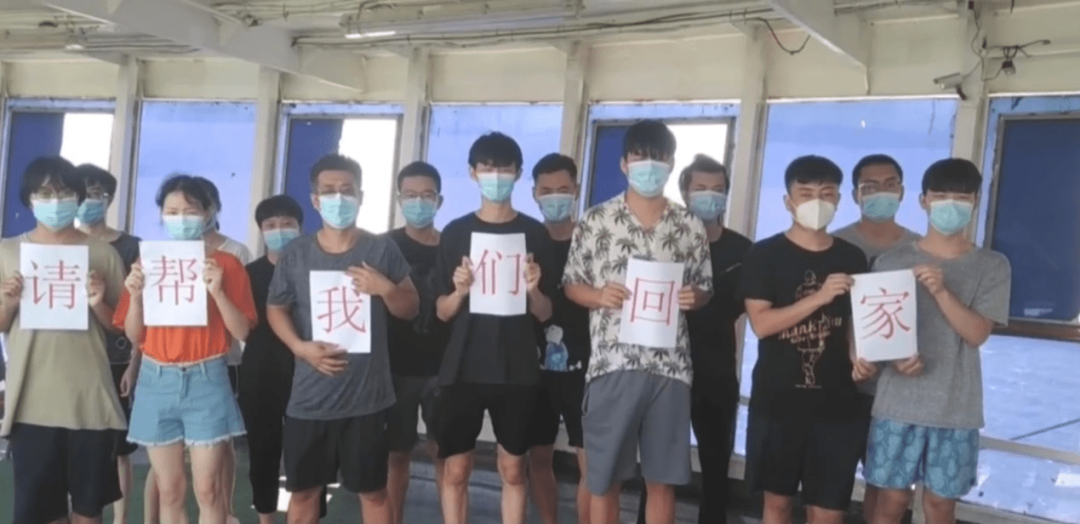

王强拍下当时的视频,保险公司最终安排了一位代理上船来了解情况。代理马上被船员们团团围住,有女生抱紧了代理的大腿不让走,仿佛抱着最后一根稻草。

不被允许靠岸后,王强、大副和一个安全官开始轮流值班,接管船员的大事小事、安抚大家的情绪,同时向各个组织联络、求救。10月底,船长向国际运输工人联盟(ITF)发出求救,11月,王强向槟城海事部门发出弃船通知。

终于,日本的ITF组织回复了他们。在它的牵头下,他们的弃船保险生效了,位于伦敦的保险公司开始给船员发放物资。

事实上,船员被船东遗弃的事情时有发生。据国际劳工组织(ILO)的跟踪,2020年船东弃船事件高达45起。在几个月甚至几年都缺乏补给、没有薪水、甚至是充满安全隐患的情况下,生存成为唯一目的。

直到这次,3月20日,王强才接到了保险公司组织遣返的安排。

遣返的船员告别“ORIENTAL DRAGON”号。受访者供图

两天后,大副、二副组织大家在六层的游客餐厅开了会。听到遣返消息,大家起了短暂的欢呼声,有人站起来,更多的人低头发消息。陈望东第一次感到心情好了不少,在此之前,他已经很久没有健身的欲望,因为营养跟不上,他感到身体变得差劲。

像是冥冥中有预感,李婷婷做了个梦,梦见自己回家了,妈妈做了好几个菜,她吃了一碗又一碗。现在,她把遣返的事告诉母亲,母亲回她:“大概什么时候能回家?家里还为你留了很多菜,养了很多鲫鱼,还有你最爱吃的虾。”

3月25日,包括李婷婷在内的18名女生第一批离开了这艘船,她们乘坐小艇到达吉隆坡,继而飞往厦门,在酒店进行14天的隔离。

返回那天,李婷婷专门去驾驶台给大副和王强送了点零食,感谢他们的付出。王强在驾驶台看着她们坐上船,拍了一段视频放到了朋友圈里,配文“没有人能够理解他们的内心经历了怎样的煎熬和欲哭无泪!”

安排遣返的批次是大副和王强决定的,陈望东抽到了第三批返回的机会,他的好友抽到了第二批,也只能相互说一句“有缘再见”。这次之后,陈望东说自己不会考虑再做海员了。

4月8日,陈望东坐船返回槟城,他发了七八条朋友圈,其中一条写道“既然做不了海贼王,那就回家做路人王。”但是,海上漂流的一年,在李婷婷的心里投下了一片阴影,无法痊愈。李婷婷最大的愿望就是回家“看看奶奶”,但她决定将这段经历埋在心底,因为怕在天上的奶奶担心,“我觉得她希望我过得好。”

王强作为驾驶员,需要维持“ORIENTAL DRAGON”号的日常运行,在船东与租家的官司没结束前,仍旧无法离开。保险公司有一个承诺,等第三批船员遣返完成,就开始着手安排6位中国驾驶员的归程,但王强不确定的是,这会不会也是一张空头支票。

(文中人物均为化名)

=======================================================

The following article is from 萤火计划-腾讯新闻 Author 萤火计划

△很多人并不知道,通过无障碍优化,视障人士也可以正常使用手机。

“科技向善”并非一句口号,而是无数件“好事”的累积。当一件好事发生,它极少以惊天动地的姿态出现,更多是带着润物无声的温柔,照亮少有人关注的角落,给予生活其间的人们前行的力量。

得益于信息无障碍化的推进,手机已成为视障人士的“第三只眼”、密不可分的生活工具,让无法看见的他们,得以享受便利的生活。

对一位视障者来说,障碍无处不在,它们是身旁无处不在的磕磕绊绊,也是漫漫人生里难以逾越的座座山丘。

2014年,刘彪越过山丘,从北方来到深圳,当了一名程序员。

时隔多年后,他庆幸当初做了这个决定,不然现在的他,应该是一位盲人按摩师,在按摩室的小小天地里,度过重复的时光。

刘彪体会过从光明到失明的过程,视网膜色素变性一点点夺走了他的视力。多彩的世界随短暂的童年一起逝去后,他的未来逐渐被黑暗笼罩。

这个理想源于一本志愿者赠送的《C语言程序设计》,它指引刘彪走到了编程的门前,但打开这扇门的过程,却异常艰难。

母亲和八九岁的妹妹,两个女人用一台复读机、几盘磁带,把这本书逐行逐句转化成声音,遇到不认识的单词,就拆成单个字母来念。

刘彪再将声音转录到盲文笔记里,“4、5百页的书,每天读8页,花了一个夏天才抄完”。

他明白选择这条路,前途必然障碍重重,但他不想回头。

家里没有电脑,程式只能在刘彪脑子里演算。而第一次上机实操,已是两年以后,家里花500元钱,为他购买了一台最低配置的二手电脑。

第一次上机刘彪就懵了,“之前脑子里想的,和真实场景完全不一样”。

借助早期的读屏软件,将屏幕上的文字转化为语音,刘彪用耳朵代替眼睛,开始了编程之旅。他很快发现,读屏软件功能少、缺陷多,版本多年未更新,用起来大费周章。

“举个例子,编程软件有代码自动补全、提示功能,明眼人能看见,但读屏软件读出不来,你只能摸着键盘,把代码一点点敲进写字板里,再反复测试”。

刘彪在虚拟世界中遇到的困境,和现实如出一辙,“我们有读屏软件,但并不实用。我们有无障碍设施,但很多形同虚设”,出门依然是一件危险的事,“你可能在盲道撞上电杆、单车,甚至被带入坑里,一脚踏空”。

刘彪试图通过编程,改变这种状况,让更多像他一样的视障朋友,享受到无障碍的便利生活——哪怕只是在网络上。

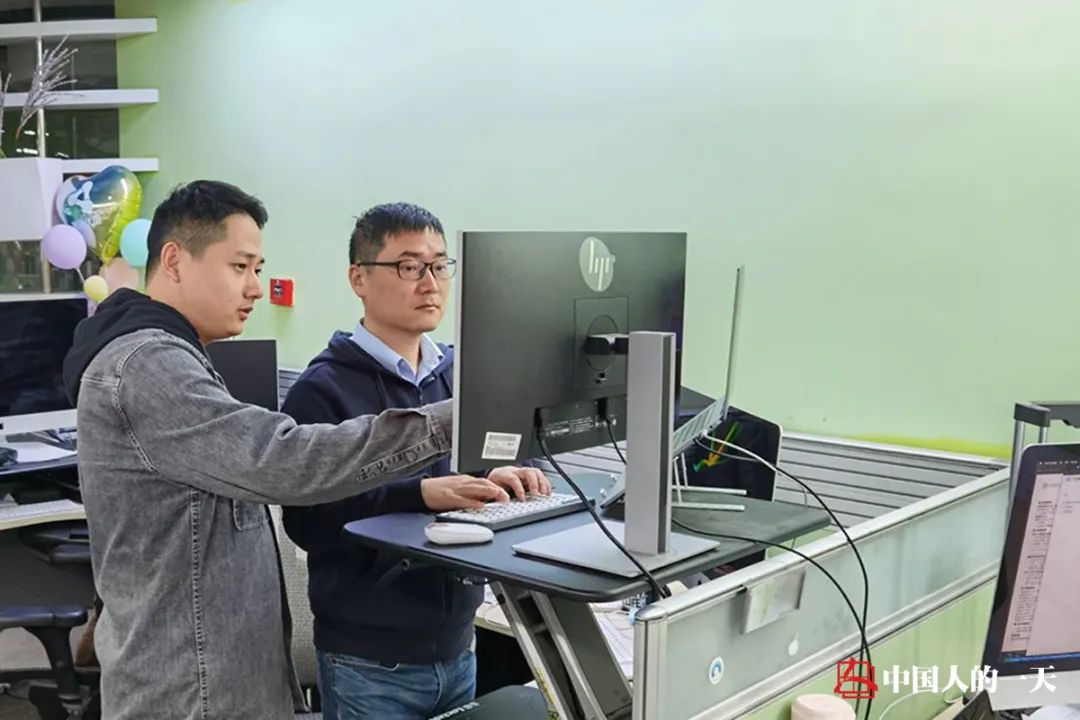

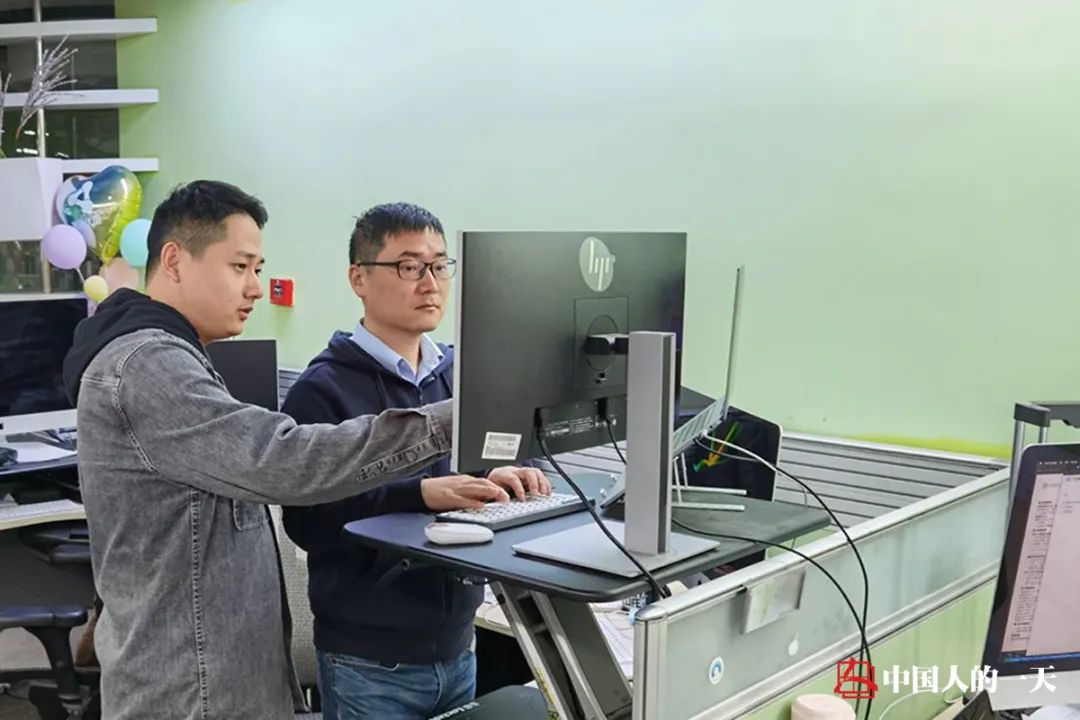

刘彪和同事在一起工作。

2010年,刘彪考入长春大学特教学院,针灸推拿专业。

刘彪并没把心思放在“主业”上,绝大多数时间,他都窝在宿舍学习编程,“从每天几个小时,到十几个小时,假期时我可以一整天不出门”。

2014年,临毕业前一年,得知深圳市信息无障碍研究会(中国最早专注信息无障碍的专业机构)在招募视障程序员,刘彪认为机会来了。

他坐了36个小时火车,从长春来到广州,再转汽车赶往深圳。

尽管有同行的广州同学帮助,对刘彪来说,这依然是一趟异常艰难的旅途。

“那时可以网上购票,但网页没有无障碍适配,光是验证码就能把你卡死”,刘彪说,他只能选择到购票大厅买票。

跌跌撞撞的旅途中,刘彪曾很多次向路人求助,“别人可能帮,也可能不帮”,离开宿舍,离开代码构成的世界,现实中的刘彪举步维艰。

距刘彪第一次到深圳已过去6、7年,常人眼中的世界,变化并不显著,但刘彪却感受到了天翻地覆的改变。

他把耳朵凑近手机,一连串语速极快,常人难以听清的语音倾泻而出,在声音的指引下,他用手指触摸屏幕,像明眼人一样接收、回复微信消息。

除了聊天,他可以用手机购物、买票、打车、订餐,甚至步行导航。“而在几年前,这还是很难想象的”。

刘彪认为,在信息无障碍的推广上,国内近几年的进步可谓突飞猛进——只是这种进步很难被普通人感知,“很多人甚至都不知道,盲人也可以正常使用手机”。

让刘彪自豪的是,这场“信息无障碍”运动,他是重要的推动者之一。

2021年3月底的一天,刘彪出现在信息无障碍研究会办公区,地上铺设的盲道,把他指引向工位。他和伙伴们一起,在电脑前开始了一天的工作。

信息无障碍研究会的办公区地面,铺设了一条盲道。

15岁那年的理想,在深圳这片开放、包容的土壤里生根发芽、开花结果,刘彪如愿成了一名程序员,并成长为所在团队的技术总监。

不仅是程序员,他同时也扮演着用户、测试者、意见领袖的角色,协助国内的科技公司、合作伙伴,推动其产品信息无障碍的进程。

刘彪在电脑前工作,为了直观地向我们演示,他点亮了屏幕。

刘彪最早参与的无障碍优化产品,是手机QQ和QQ空间。

之后,他和微信、腾讯文档、微云、腾讯会议……几乎所有的腾讯产品都有过合作,通过定期例会、Tapd平台(腾讯敏捷研发协作云平台),为腾讯的技术团队提供无障碍优化方案。

刘彪估算了一下,这些年他已为包括腾讯在内的合作伙伴反馈了上万条优化意见。

“和腾讯的合作让我印象最为深刻”,刘彪说,“这是一家把无障碍纳入标准研发流程的公司,它重视我们的意见,对反馈的处理也很及时”。

但刘彪也承认,并非所有公司都能达到这样的响应速度,“有些产品的无障碍优化,一直处于修修补补的状态,我们的需求优先级也很低”。

站在程序员的角度,刘彪对同行表达了理解,“一是使用场景少,开发耗费大;二是这本身不是别人的KPI(绩效考核),有时我们提了需求,对方说先排期,再从长计议,但后来就没有再议”。

“你花了心思和精力做的工作,普通用户感知不到”,刘彪说,“换了你,也不一定有动力去做,对吧?”

同样是使用手机QQ的OCR功能,对图案进行扫描测试。

刘彪对“无障碍”的朴素理解,就是用耳朵代替眼睛的功能,帮助视障人士“看见”这个世界。

“举个例子,用QQ聊天,别人发来表情,以前手机读屏软件是不能识别的,你不知道别人说了啥,也搭不上话,通过无障碍优化,现在表情可以读了,沟通就更顺畅了”。

另一个与之相似,但更为实用的功能,是手Q的OCR识图技术,“它可以将图片中的文字提取、识别、转化为语音,被视障者‘看见’”。

讲到这里,刘彪记起了母亲和妹妹为自己录制编程教程的往事,“如果当时有这样的技术,她们就不至于那样辛苦”。

刘彪的工位背后,写着“让每个人都能通过科技,平等享受现代文明”的标语。

除开聊天场景,OCR技术在现实中也大有用武之地,它为视障人士提供了“第三只眼”,“可以用它扫描药品、食物包装,了解它们的功效、保质期,避免误食”。

刘彪通过OCR功能扫描包装盒的二维码。

“我们常用的功能,对99%的普通用户来说,可能都是‘隐藏功能’”。

以安卓版QQ空间的“图像描述生成”技术为例,利用AI学习和理解图像、组织语言,为图片生成一句话描述,比如,“一位戴着棒球帽的中年男士端着一杯咖啡”,让视障者用耳朵“看见”图像。

在视障用户中,这是一个很受欢迎的功能,“但普通用户一辈子都不会用上”。

相比协助合作伙伴开发创新性功能,刘彪的日常工作,大部分时间花在了对细碎、复杂的“犄角旮旯”的清障中。

例如,手机上代表搜索的“放大镜”图标,明眼人都会用,“但视障者是看不见这个图标的”,如果不在图标上增加“搜索”的语音标签,那视障者就无法正常使用。

“一个产品,有无数的界面、数不清的图标,需要我们逐一测试,进行无障碍优化”。

刘彪独自在商店选购饮料。

刘彪认为,科技的发展,带来了更便捷的生活,但也会产生新的障碍。“清障”的工作,呈现着螺旋式上升的状态。

“比如,触屏手机出现前,视障人士可以用键盘打字,触屏手机普及后,他们无法摸到键盘,也无法使用智能机的软件,障碍就形成了”。

面对未来,刘彪依然保持乐观,他认为,“越来越多的互联网产品,将无障碍优化前置到产品设计之初,这体现了社会对残障人士的关爱”,传递了充满善意,让人振奋的信号。

深圳市某小区,郑锐的家中,他向我们展示了左脚膝盖上的一处旧伤痕,它来自4、5年前,他在公交站台的一次失足。

“马路到站台原本只有一层台阶,但其中一个被切成了两阶”,郑锐一脚踏空,摔倒在地上。膝盖手术、住院一周后,他又在家躺了三个月。

他至今仍有些愤愤不平,不明白台阶为什么要那样设计。

“这样的伤痕,我的(视障)朋友身上都有,只是多少的问题”。

相比刘彪的乐观态度,面对“无障碍”的进度,郑锐更像是一位不留情面的批评者。他认为,即使是在深圳,这样一个残障人士福利在国内领先的城市,无障碍建设仍存在很大的提升空间。

对于“信息无障碍”,郑锐的态度较为温和,承认“它一直在进步”,但还没有达到他的预期,“归根到底,一是产品经理对(视障)用户的需求不够了解,二是实体企业和互联网企业没有形成配合”。

郑锐和儿子辰辰在一起。

“提个问题,假如你是一名产品经理,你认为在网络聊天时,视障人士更愿意接收语音消息,还是文本消息?”

“你会想当然地以为,视障人士愿意收到语音消息,因为我们看不见嘛”,但实际上情况是,“我们更喜欢文本消息”。

“一段约300字的语音,你需要花60秒去听”,而换成300字的文本消息,用读屏软件不到10秒就能读完。

“这就是为什么我们需要像刘彪这样的程序员,因为他们能从视障人士的角度,协助产品经理,提出有价值的改进意见”。

但要解决互联网企业和实体企业配合的难点,仍需要时间。

读屏软件极快的语速,只有长期适应的人才能听清。

郑锐举例,当他拿到一个包装盒,“我可以用手机去扫,但我并不知道拿的是正面还是背面,哪一面有字?”光是找准拍摄角度,就要花很多时间。

“如果盒子有一个盲文标识,告诉我哪边是正面,二维码在哪儿”,这个过程会简单很多。

“有的药品包装,字体特别小,甚至超出了手机的识别范围”,这些都需要优化,“但它不是互联网产品经理自己就能解决的问题”。

孩子辰辰3岁了,出门在外,他已可以充当爸爸的向导。走到不熟悉的地方,“孩子会帮我用把路牌拍下来,我再用OCR功能识别”。

另一个场景,是郑锐为孩子讲故事时,可以拍摄图书文本,将其转化为语音。

“我希望它能增加一个功能,扫描时可以提醒我,有没有对齐文字,如果没有对齐,镜头需要往哪个方向移动”。

在孩子的协助下,郑锐用手机识别图书。

同时郑锐希望,面对复杂的应用场景,产品能更加智能和细分。

在现实场景里,曾有一位志愿者帮郑锐打饭,“我请他描述一下饭盒里是什么。他说,是‘一根长条状、有根和叶子的、绿颜色的蔬菜’”,郑锐问,“你说的是不是青菜?”

“他说是。我说,你直接告诉我这两个字不就好了吗?”

而在网络场景里,郑锐却有着相反的需求——同样一幅画面,一般识图软件只会识别为“女孩”,而安卓版QQ空间则为它增加了这样的描述,“蓝天白云下,一个穿着白色裙子的女孩站在草地上”。

“这样我脑子里就有一幅清晰的画面了”,不同的场景,需要不同的描述方法。

出门在外,孩子是郑锐的小向导。

面对郑锐的意见,腾讯优图实验室OCR研究组组长刘银松认为,不久之后,这些都不成问题。

刘银松回忆,OCR技术在无障碍优化上的应用,始于2016年上半年与手Q项目的合作,至今已经历了三次升级。

视障人士在使用中遇到的问题,“比如应用场景复杂,抖动、光照、运动对识别造成的干扰……”都随着产品升级,在不断得到解决。

腾讯优图实验室OCR研究组的工作日常。

“第一代是端到端的检测识别;第二代侧重高精度,结合语义上下文信息识别;第三代更多关注结构化的场景”。

所谓结构化场景,“即结合图像上的纹理信息、上下文语义信息、文字之间的位置信息等,来做结构化提取”,让OCR识图功能更加精准、好用。

“随着人工智能的技术的完善,将推进更多产品的无障碍化”,刘银松相信,它们将会为障碍人士的生活,提供更多的便利和可能性。