智多星吴用:一个可怕而残忍的「江湖知识人」 | 短史记

作为中国江湖文化的“圣经”,《水浒传》所反映的社会维度最多,层次最丰富。它的根本主题是“政治”,进一步说,是中国传统社会的政治现象及其问题,蕴含着古人的政治智慧与生存知识。

整部《水浒传》中涉及现实政治问题的代表人物,除了宋江,最能称得上“典型人物”的,当属军师吴用。他是最不可或缺的梁山聚义实现者。“聚义”在《水浒传》中意味着新的江湖政治共同体的建立,也意味着旧的江湖政治共同体需要被打破。林冲火并王伦这一事件的主谋就是读书人吴用。书中写林冲大骂王伦:

量你是个落第穷儒,胸中又没文学,怎做得山寨之主!

同样具备儒生身份的吴用此刻正站在一旁,并且马上同晁盖表示应当离开,林冲再次为此所激而向王伦亮刀子。吴用打暗号让晁盖、刘唐、阮氏三雄等人来拉偏架,自己假装去扯林冲,实则放他上前杀王伦。

让林冲与吴用达成政治默契的,并非吴用的“穷儒”身份,而是吴用胸中有“文学”。这里的“文学”当然不是舞文弄墨,而是指吴用胸中有“知识”,这些知识指的是中国传统意义上的政治韬略和历史经验。

《水浒传》奚落读书人,以“假文墨”“大头巾”来嘲笑他们时,是将吴用、宋江、朱武等人排除在外的。小说作者有心将“文墨”“酸悭”的知识人,和承担韬略与“笔舌”的知识人区别对待。后者才是真正意义上的“江湖知识人”。纵观整部《水浒传》,能够称得上江湖知识人代表的,除了宋江,就是吴用。

一、吴用的智慧里,是没有道德可言的

作为梁山泊军师,吴用的第一个政治才能是吸收人才,从而实现梁山聚义。要让梁山作为一个绝对政治化的江湖共同体得以成功生成,“赚”得各式各样的人物上山巩固队伍是必要的。同时,梁山还需要许多“正道人士”来“洗白”其草寇的出身,使得之后宋江的招安大计能够顺理成章。吴用千方百计要让卢俊义上山,就是为了这一目标。如王北固所言:“只要卢俊义在梁山的地位巩固不动摇,则梁山泊集团对于正道社会对抗的过程中,便可产生极大的分化、号召力量,化解精华分子的敌意,甚至争取他们的同情与加入。”

吴用和宋江一样,承担着拉扯更多正道人士为梁山站台的功能。在“聚义”的名义下,吴用用复合计策逼迫一批又一批的江湖人上梁山。

这样的谋划早在“智取生辰纲”之时就埋下伏笔。他在算计生辰纲之时,非得以晁盖的北斗七星梦为借口将三阮纳入计划,在借力的同时也是“狡兔三窟”,显然已经为失败的可能性想好了后路。宋江来报信时要晁盖快走,却没说去哪里, 是吴用明确了(或者说事先已经想好了)撤退的大方向。晁盖带队上梁山,其实是吴用的判断。晁盖得梁山,事实上也是吴用的安排。

不难想象,吴用很有可能“醉翁之意不在酒”,本就无意于生辰纲,而是觊觎梁山泊的良好地势以为大本营。他知道王伦难以成气候,于是等待机会借晁盖等人之力占山为王。这才能解释为何之后吴用的所有行动,都以十分成熟的方式凸显出来,并且皆以梁山泊的发展和巩固为基本目标。对于其他好汉来说,打家劫舍、杀人放火的偶然性生活已经足矣。唯有江湖知识人吴用有更为宏大的抱负,其志在创造一个能够与朝廷构成角力关系的地方共同体。吴用的这一政治远见,只有宋江能够完全理解。

吴用的第二个才能是体察并辅佐宋江的政治路线。虽跟随晁盖多年,但吴用未必与之肝胆相照。相反,吴用与宋江则莫逆于心。宋江发配江州,路过梁山泊见到吴用时两人的对话便可说明这点。

花荣便道:“如何不与兄长开了枷?”宋江道:“贤弟, 是甚么话?此是国家法度,如何敢擅动!”吴学究笑道:“我知兄长的意了。这个容易,只不留兄长在山寨便了。……” 宋江听了道:“只有先生便知道宋江的意。”

宋江的政治理想在这句虚伪的“国家法度”当中体现得淋漓尽致。既然已经是戴罪之人,何必在意国家法度?一般人会难以理解。但唯有同样虚伪的吴用,能够清楚地认识到宋江在梁山泊讲出这句话背后政治智慧的高明。金圣叹在旁批注称,两人是在互相笼罩,“互用权术相加”。

吴用与宋江都是以政治智慧著称之人,吴用明白宋江有自己所没有的能够聚合江湖人的领袖气质、忠孝名节,又看到他超出晁盖的远见与机巧,是以与他越走越近,以至当宋江逐渐架空、取代晁盖时,完全站在前者一边。

梁山泊排座次,宋江和吴用坐得最近,公孙胜则和卢俊义坐在一起。宋江上山之后,与晁盖关系密切的公孙胜莫名其妙地提出要离开梁山泊,回去探看老母兼修道。宋江当时提出要“派几个人去”接公孙胜老母上山,被后者婉言谢绝,个中机锋可见一斑。

晁盖若为梁山之主,则预示着梁山终将只是江湖人的乌托邦而已,永远无法“洗白”,也永远不会有之后让关胜、董平、张清、水火二将这些白道人物入伙的可能。卢俊义若为梁山之主,则无法让有案底的好汉们信服。尽管卢俊义抓了史文恭,按晁盖遗嘱当为山寨之主,但吴用多番打断宋江口头上的“让贤”,头一个出来鼓动众人奉宋江为主。随后,李逵、武松、刘唐、鲁智深纷纷表态要宋江当梁山之主。吴用在这里扮演着一个“民意代表”的角色,是他在关键时刻的表态给予了宋江当政的合法性。乡村教师吴用和宋江的结盟,是梁山由流离失所的好汉暂栖身地,演变为一架四处征伐、公然与朝廷唱反调的起义战争机器的关键环节。

这也引出了吴用的第三种才能:战争策划者。“智取生辰纲”是吴用的第一仗,完全采用计谋,没有使用暴力。随着对宋江战争欲望的配合(李逵可以被视为宋江杀伐欲念的外在表达),吴用的手段百出不穷。当宋江不在,由吴用领兵打大名府之时,其运筹帷幄的布局能力凸显得淋漓尽致。但这里面有一个细节值得注意:梁山泊部队攻破大名府,救出卢俊义和石秀之后,是狱卒蔡福提醒柴进要劝住“好汉” 们不要残害百姓。当柴进找到吴用并提醒他这一点时,“城中将及损伤一半”。吴用根本没有这方面的考虑。

吴用的种种表现,都让人联想到战国的纵横策士。但“战国气”不同于“春秋气”,吴用缺乏对大义和仁德的本质体认。从小说出现过吴用的回目中,也可以看出这一点。“吴学究说三阮撞筹”“吴用使时迁偷甲”“吴用赚金铃吊挂”“吴用智赚玉麒麟”中,吴用展现了口才,也展现了他缺少基本道德尺度的一面。我们不能想象晁盖像一个说客般四处奔走,也不能期待林冲和杨志们主动诓骗良民上山为寇。

能与吴用在重要性和功能性上几乎等价的人只有宋江,但宋江还有神道设教、标张大义的任务,吴用则几乎完全与“义”字无缘,他是纯然政治与军事行动的操控者,不具机智之外的任何其他德性,心狠手辣且没有根本性的原则,是完全的实用主义者。在辽国劝降时,他甚至主张“弃宋从辽”。用欧阳健的话说,吴用“有权谋而无性格,有智谋而无信念”。

宋江可通神,公孙胜、朱武可修道,鲁智深可圆寂,他们都有某种超世俗、超政治的身份表达。吴用丝毫没有,他是抽象的政治智慧,虽然名叫“学究”,却并不追问万事的“究竟”,即便号“加亮”,却从来不会让他人的心胸敞亮。吴用不承担任何道德上的启蒙使命。梁山的总军师是吴用而不是更有人情味的朱武,原因或许也在于此,尽管朱武是开篇就出现的人物。作为观念军师的朱武和作为实权军师的吴用,究竟哪一个更能够在真实的江湖乃至庙堂上承担起核心的政治使命——我们非常清楚这个问题的答案。

图:央视版《水浒传》中的吴用与宋江

二、进入影像的吴用,弃铜链改拿羽扇

吴用式人物在中国政治史上比比皆是。如果将《水浒传》中的江湖视为整个中国政治史的缩影,那么,吴用就成了中国知识人政治家的缩影。

人们往往会说,《三国演义》中的诸葛亮与之相似。的确,“加亮”反映出《水浒传》作者希望让吴用和诸葛亮之间发生千丝万缕的关系。这主要是因为后者巨大的影响力。诸葛亮的重要形象,本质上是由历史所赋予的。诸葛亮被层累的官方奉祀和民间叙事,逐渐确定为中国智慧德性的集中象征,是臣道、师道和通天智慧的代名词,“军师”也因他而成了历朝小说叙事中不可或缺的角色。

军师吴用则是纯然虚构的人物,就跟梁山是一个纯然虚构的政治状态一样。在《水浒传》中体现出的与其说是历史的厚重, 不如说是一种更为凝练的对政治可能性的分析。吴用这一人物, 是创作《水浒传》的江湖知识人对江湖知识人政治家的一种可能性的演示。《三国演义》中的诸葛亮,颇为类似古希腊史诗中足智多谋的英雄人物,《水浒传》中的吴用,则与莎士比亚剧中的阴谋家更为相近。在吴用那里,没有江湖政治目标之外的更高追求。比起诸葛亮,吴用才是后世那些身处险恶江湖的知识人最宜师法的对象。江湖知识人更多的是决断和算计的行家,而非提供伟大历史进程的立法者。

遗憾的是,在日后许多的绘像、戏曲和影视作品里,吴用的形象往往被描述为与诸葛亮类似。甚至在最新的《水浒传》电视剧中,吴用手里竟然多了一柄鹅毛扇。我们在原著中可以清楚地读到有关吴用外形的描写。

只见侧首篱门开处,一个人掣两条铜链,叫道:“你们两个好汉且不要斗。我看了多时,权且歇一歇。我有话说。”便把铜链就中一隔。……看那人时,似秀才打扮,戴一顶桶子样抹眉梁头巾,穿一领皂沿边麻布宽衫,腰系一条茶褐銮带, 下面丝鞋净袜,生得眉清目秀,面白须长。

虽然和诸葛亮同是文士形象,但吴用手里持的是铜链,而非鹅毛扇。我们只要细读原著,就会发现《三国演义》当中那崇高的英雄气息,很难被直接纳入尔虞我诈、凶残暴戾的《水浒传》世界当中。吴用不可能像诸葛亮那样雍容不迫地“七释孟获”,而是在幕后绝对功利地算计着一切。

图:2011年版的《水浒传》中,吴用拿起了鹅毛扇

吴用的图像形象为何会在民间艺术当中趋近诸葛亮?

其实也不难理解。小说中的吴用,无论是性情还是行动,都非常不适合形象化。吴用代表着彻底的政治权谋,他的许多行动都是为达目的而不择手段的,比如为赚朱仝上山而令李逵杀死小衙内之类的事情。如果不对吴用的残酷手段进行掩饰,那么《水浒传》当中蕴藏的这份不亚于马基雅维利主义的政治现实主义将会对民众造成难以预计的负面的、破坏性的影响。一方面,政治家的阴谋被公然宣告,不利于政治本身的施行;另一方面,阴谋的下放会带来社会的动荡。

《水浒传》的确是要道说江湖的险恶残酷,同时传授相关的可怕政治经验。而对其进行评点和戏曲、影视改编的知识人,必然会对这些经验进行美化处理。小说让背负天杀星命格的李逵下手杀小衙内,很久之后,才由宋江的一句话透露出这是吴用的主意,不够细心的读者和听众在心灵上留下的“创伤印迹”会减少许多。在影视和戏曲中,吴用手持鹅毛扇,显得像是诸葛亮转世,实则是让他更为亲和,更有儒家气派。这也凸显了历代民间知识人扬美隐恶、对权谋家进行道德化、主流化的包装的敏感意识。

作为草莽好汉的军师,吴用不可能像诸葛亮那样以德操包裹权谋,而是必须公然承担起宋江不能表露出来的政治现实主义的一面,就像李逵必须承担起宋江杀伐果决的一面一样。这一《水浒传》作者刻意营造的形象设定,在之后成为现实世界中的历代江湖人模仿的对象,甚至演变成了一种政体。

历史学家罗尔纲发现,在游民社会的秘密结社组织中,“军师制”普遍存在。这方面的代表是天地会和太平天国。作为游民江湖组织,天地会的诞生缘由和年代一直扑朔迷离。但有一点是可以明确的,即民间帮会组织大多从《水浒传》和《三国演义》中学习有效的政治组织方式。太平天国作为农民起义,也从《水浒传》中吸收了不少营养。

为了说明“军师制”的基本框架,罗尔纲特地举天地会的一幅绘像为例。这幅绘像描述的是大明遗孤、被奉为正统继承人的朱洪竹和天地会实际上的运营者陈近南之间的关系。

图:明主朱洪竹(右)与军师陈近南(左)

明主朱洪竹和军师陈近南并站在一起,明主表现出一副至高无上的尊严,军师面向明主,表现出承命的表情,而令旗则执在他的手中,这表明了“主”为元首,是第一位,“军师”是第二位,但实权由“军师”执掌。天地会这一幅绘像,把《三国志通俗演义》和《水浒传》塑造的以“主”和“军师”构成的政体理想活现在纸上。太平天国的军师负责制,也同天地会一样,取自这两部书的这个政治理想。

自唐宋以来,一部分无法通过科举或其他手段进入国家治理体制的知识人,转而投身“江湖”,摇身一变成为流氓、匪寇、民间宗教头目、小说与戏曲作者等。作为被国家治理机制淘汰的“多余人”,他们中的某些人在长期的江湖生活当中,不免滑向人性的低处,为一己之私而使用权术行不义之事。

吴用代表了这些人的典型形象。他以一种阴鸷的姿态,在不断重复发生的历史中,彰显着自己的毁灭性。

本文节选自《中国人的义气》,冯庆/著,中信出版集团2020年出版,已获授权。原文较长,有删节。文章标题及小标题系编辑所拟。

作者简介:冯庆,生于1987年,重庆人,南京大学文学院学士、硕士,中国人民大学文学院文艺学博士,中国人民大学哲学院美学博士后,现任教于中国人民大学哲学院美学专业。

==================================================

一个晚清政坛边缘人的可笑投机史 | 短史记

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

说一说晚清政坛的边缘人刘锡鸿。

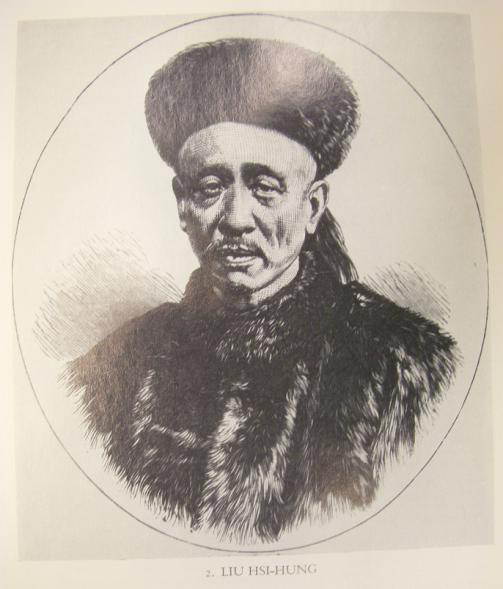

今人知晓刘锡鸿,主要是因为郭嵩焘。郭出使欧洲期间,刘曾是他的副手。

晚清的制度,官员出洋时,须将所见所闻,忠实地写成日记,上交总理衙门,以供中枢参考。于是,郭将自己在欧洲的见闻,写成了日记《使西纪程》;刘也将自己在欧洲的见闻,写成了日记《英轺私记》。

对照阅读两部日记时,见到一件很有意思的事情。

时为光绪三年(1877)二月二十七日,日本政要井上馨来访,与郭、刘二人有过一番谈话。

同一场谈话,在两人的日记中,却有着截然不同的记载。

据郭嵩焘《使西纪程》的记载,谈话涉及各国税收制度时,井上馨提到了英国官吏月薪300磅以上者须一律纳税之类的规定,刘锡鸿闻言赞叹说,这真是一项好制度,只可惜没办法在大清推行:

“此法诚善,然非民主之国,则势有所不行。西洋所以享国长久,君民兼主国政故也。”① 郭嵩焘在日记评价说,刘锡鸿“此论至允”,说的很对,自己很赞同。 ♦ 郭嵩焘日记截图(岳麓书社2008年版) 刘锡鸿的日记,也记载了这次井上馨来访,但却无一字提到刘锡鸿对英国税制的赞美。 在《英轺私记》里,刘锡鸿赞美的对象,变成了“祖宗制法”。 据刘日记的记载,当井上馨向郭、刘二人建议,清廷应“效西法改弦而更张”,比如发展采矿业来增强国力时,刘锡鸿抢在郭嵩焘之前站了出来,义正辞严地回应说: “祖宗制法皆有深意,历年既久而不能无弊者,皆以私害法之人致之。为大臣者,第能讲求旧制之意,实力奉行,悉去其旧日之所无,尽还其旧日之所有,即此可以复治。若改弦而更张则惊扰之甚,祸乱斯生,我中朝敢不以贵国为戒乎?金银煤铁等矿,利在焉,害亦存焉,非圣天子所贪求也。”② 大意是:老祖宗留下的制度,都是有深意的好制度。流传到今天出了弊端,是有人私心作祟,破坏了老祖宗的制度。做大臣的人,应该努力恢复老祖宗的制度,来实现天下大治。改弦更张只会造就祸乱。你们日本,便是一个必须吸取的现实教训。金银煤铁这些矿产,有好处,也有害处,不是“圣天子”该追求的东西。 刘锡鸿的日记还说,井上馨被他一番教训,只剩“唯唯”,接下来的谈话主题,便转向了诗文。 ♦ 刘锡鸿日记截图(岳麓书社1986年版) 同一场谈话,在两本日记里,却呈现出两种完全不同的面貌,也出现了两个完全不同的刘锡鸿。一个主张改革,在赞扬他国税制和“君民兼主国政”的制度,另一个却反对改革,正全力朝着“祖宗法制”顶礼膜拜。 哪个是真,哪个是假? 也许,问题并不在于真假,而在于切换。郭嵩焘没必要给刘锡鸿捏造言论,所以那段“此法诚善”大概率真的出自刘锡鸿之口,代表着他对时局的真实看法。但在给总理衙门的日记里表达真实看法是有风险的(日记流出后会遭到攻击),刘锡鸿不会跟自己过不去,所以那段对井上馨义正辞严的批评,大概率是他事后切换角色、基于现实利害刻意塑造出来的另一个自己。 毕竟,与郭嵩焘满脑子想着如何应对千年未有之变局不同,刘锡鸿是一个将仕途前程放在了第一位的典型官僚。 刘这种自我定位,清晰地见于他与郭嵩焘的分合——1876年,刘锡鸿与郭嵩焘交往频繁。那时节,郭嵩焘尚未出国,却已引发朝野舆论的人神共愤,以致于倚重他的慈禧太后不得不亲自出面安抚“旁人说汝闲话,你不要管他”。刘与郭频繁来往,是为了在郭的使团里取得一个举足轻重的位置,实现仕途的跃升。后来,郭嵩焘的日记被朝廷下旨毁版(即便该雕版背后有恭亲王的支持,也仍保不住),刘锡鸿也随后改变了对郭的态度,开始公开与郭唱对台戏,甚至于将郭骂做“汉奸”③。 ♦ 郭嵩焘 回到对井上馨义正辞严的批评。刘锡鸿之所以要虚构这样一段赞颂祖宗制法、否定日本维新的讲话,是因为他不想成为时代的异类。他肯定不会忘记,一年多以前,当总理衙门召集沿江沿海省份将军督抚商议海防时,绝大多数参与讨论者,都认定日本的明治维新是一场错误的改革,是在自取灭亡。总理衙门大臣文祥的看法是“彼国近年改变旧制,大失人心”④;江西巡抚刘坤一的结论是日本“财尽民愁,亡可立待”⑤,江苏巡抚丁日昌的评价是“日本之更正朔易衣冠,为识者所窃笑也”⑥…… 说明治维新搞得好,在1870年代的清廷朝野,是要招来白眼乃至遭到批判的。 郭嵩焘说,刘锡鸿是一个深谙“逢迎诡合之术”⑦的家伙。但在刘锡鸿的角度,自己这样做,不过是为了保住仕途前程而不得不“口是心非”,清廷官场上有太多人如此,自己算不得突出。只是,刘似乎忘了,派遣使节出洋,是总理衙门千难万难才启动的改革措施,主持总理衙门的恭亲王等人,自然希望使节们在日记中说真话、表达真实看法,这样才有助于他们更好地把握外部世界的信息。刘锡鸿的做法迎合了朝野舆论,却恰与总理衙门的初衷背道而驰。 所以,总理衙门大臣沈桂芬,才会在给李鸿章的书信里,如此说道:

“刘云生天分高。以能贬刺洋人、邀取声誉为智,此洋务所以终不可为也。”⑧那刘锡鸿的天分很好,可惜他没将这天分用于为总理衙门提供真实的外部信息,反耗费在了谩骂洋人、为自己博取声誉的表演上。

♦ 刘锡鸿 1878年,清廷下旨公开训斥了郭嵩焘与刘锡鸿之间的互相攻击。随后又将二人一同撤职。郭被撤职,是他的言论引发了朝野公愤。刘被撤职,则是因为他“终日闭门编造语言”来诓骗总理衙门,朝野舆论赞誉刘的日记文字是“中肯之言”,实则“皆出自闭门编造之功,全无事实”⑨,总理衙门不需要这样的人物。 自海外回京后,刘锡鸿做过光禄寺少卿、通政使司参议之类的低阶闲职。1881年2月,李鸿章的政敌左宗棠进入总理衙门。刘锡鸿觉得这是个投机的好机会,遂于3月份跳出来,弹劾李鸿章“跋扈不臣,俨然帝制”⑩。 这个政坛边缘人物显然并不知道,清廷起用左宗棠,虽有敲打李鸿章的用意,却非是要扳倒李鸿章。相反,清廷此时对李鸿章的依赖仍相当严重。于是,刘锡鸿再次投机失败,落了个“诏斥其信口诬蔑,交部议处”的结果,不得不彻底告别仕途,并于数年后黯然去世。 ①《郭嵩焘全集》(十),岳麓书社2018年版,第170页。 ②刘锡鸿:《英轺私记》,岳麓书社1981年版,第105页。 ③郭廷以:《郭嵩焘先生年谱(下)》,(台北)中研院近史所1971年版,第675页 ④《十月丁酉大学士文祥奏》,收录于《同治甲戍日兵侵台始末》(台湾文献丛刊第38种,(台北)台湾银行1959年版,第200-202页。 ⑤刘坤一:《复杨石泉》,同治十三年十一月初十日。收录于《刘坤一集》第4册,岳麓书社2018年版,第280页。 ⑥丁日昌:《海防条议》。收录于《丁日昌集》上册,上海古籍出版社2010年版,第198页。 ⑦《郭嵩焘全集》(十),岳麓书社2018年版,第695页。 ⑧《郭嵩焘全集》(十一),岳麓书社2018年版,第119页。 ⑨《郭嵩焘全集》(四),岳麓书社2018年版,第844-845页。 ⑩《李鸿章全集9·奏议九》,安徽教育出版社2008年版,第330页。