当男人开始整形:想更阳刚,怕被当作gay

双眼皮、鼻基底、面部吸脂,

他只想变得更好看

2004年,一个郑州小伙上了社会新闻:他割了双眼皮,垫了鼻子,还垫了两次。

记者就男性做医美这个事,在街上随机拉了60个人来问,有八成的人说:男的不该做医美。

而在今年3月的一份关于男性医美的调查里,不能接受男性医美的比例只有20%。马东都割眼袋了,高晓松都拉双眼皮了。男人做医美?没什么大不了的。

大多数人对男性医美的认识,还停留在植发、拉皮的“中年油腻男”上。但根据《2019医美行业白皮书》,男性医美的最大消费群体,其实是90后、00后的年轻男性。

他们一般不植发,也不拉皮。和女性一样,他们也喜欢水光针、热玛吉,也喜欢双眼皮、垫山根。但他们更关心自己能不能看起来“像个男人”,尤其是像个“直男”。

一

“男人去做医美,

第一要确认的是性向”

阿Lee在镜头前微微侧过头,露出干净而流畅的下颌。

“咔嚓”,他摁下拍照键。

几分钟后,这张侧脸照出现在了他的小红书上。“今天是面吸第50天~”,他兴奋地跟大家分享,“我也是有下颌缘的人啦。”

面吸,即面部吸脂,能让人的下颌线轮廓更清晰,在视觉上显得脸更小。阿Lee身高1米85,体重只有60公斤,是个清瘦的男孩。但他说自己是个“表面胖子”:“身上肉少,脸上肉多”,怎么减肥也没用。

“为了让自己不那么痛苦,还是去做面吸了。”

刚做完面吸的阿Lee

那篇面吸分享下马上涌进来几十条评论。一些人问他痛不痛,或者问他是在哪间医院做的,推荐的医生是谁。更多的人都在称赞他做完之后效果漂亮、自然,“阿Lee,你又变好看了”。

阿Lee确实一直都在变得更好看。他今年大三,自从19岁那年第一次接触医美以来,两年间,他已经陆陆续续尝试了双眼皮、鼻基底、下巴和嘴唇的玻尿酸填充,以及光子、点阵等皮肤管理项目。

像阿Lee这样尝试医美的男性不在少数。《2020年中国新白领消费行为研究报告》显示,尝试医美的人群中,男性已经达到了30%。

“以前几乎没有男的来做医美的。” 十年前刚入行时,整形周医生说,来做医美的男女比例几乎是1:100。那时候来做医美的男性,也大都是唇腭裂、半侧颜面萎缩等面部有巨大缺陷而需要修复的患者,“并不是为了好看才来做的。”

不过最近三年的时间里,在他的日常接诊中,每5个患者里就有1个是男性。并且,“基本都是95后的男生。”

周医生发现,他面诊的男性中,大学生尤其多。越是年轻的男孩子们,对医美的接受程度就越高。根据《白领消费报告》,在19-22岁这个年龄段就开始尝试医美的人群中,男性甚至比女性还要多。

除了一些传媒、演艺等对相貌高要求的行业,越来越多的普通男生也加入到医美的行列当中。阿Lee就是一名工科学生。他第一次尝试医美是在刚上大学的时候,就是单纯想要“变好看一点。”

他很早就对脸上的一些部位不满意,“我有骨相问题,鼻基底凹陷,我妈妈也有这种情况。” 19岁时,他跟着姐姐一起,去做了玻尿酸鼻基底填充,“姐姐比我更了解医美这方面。”

阿Lee 今年刚满21岁,生日当天,朋友给他准备了哆啦A梦蛋糕

不少男性选择医美时,女性在其中扮演着桥梁的角色。阿Lee做双眼皮手术,也是因为关系很好的高中女同学做了双眼皮,很成功,“她比我早做一年,看到她做的效果不错,我就去了她做的同一家诊所。”

女性对医美的了解更多,对医美的接受程度也更高。在一份医美调查报告中,对男性医美“完全不认同”的,反而更多的是男性群体本身。

这种不认同,也许与“男性医美”背后的一些标签有关。

“我妈妈让我去做双眼皮,男生到底该不该医美整容?” 知乎上一位匿名的男性提问,“我一直整容这种行为比较反感,尤其是男性,我觉得男性整容有些恶心(钢铁直男)”。

“只有同性恋才会去做医美”,这样的看法并不少见。小红书上的男性医美功课评论区里,经常能看到类似的评论:

“男生要做医美之前,第一要确认的是什么?不是整容思路,也不是价格,而是性向。”

小池也经常能收到类似的评论。他前前后后共做了十几次医美,在小红书上分享经验时,总有人问他“是弯是直”,说他“由1变0”,或直接评论一句:“好娘”。

“随便吧,整的不娘不就行了吗?” 他耸耸肩,早已找到了应对的方法。

二

“做医美是为了让自己更有男人味”

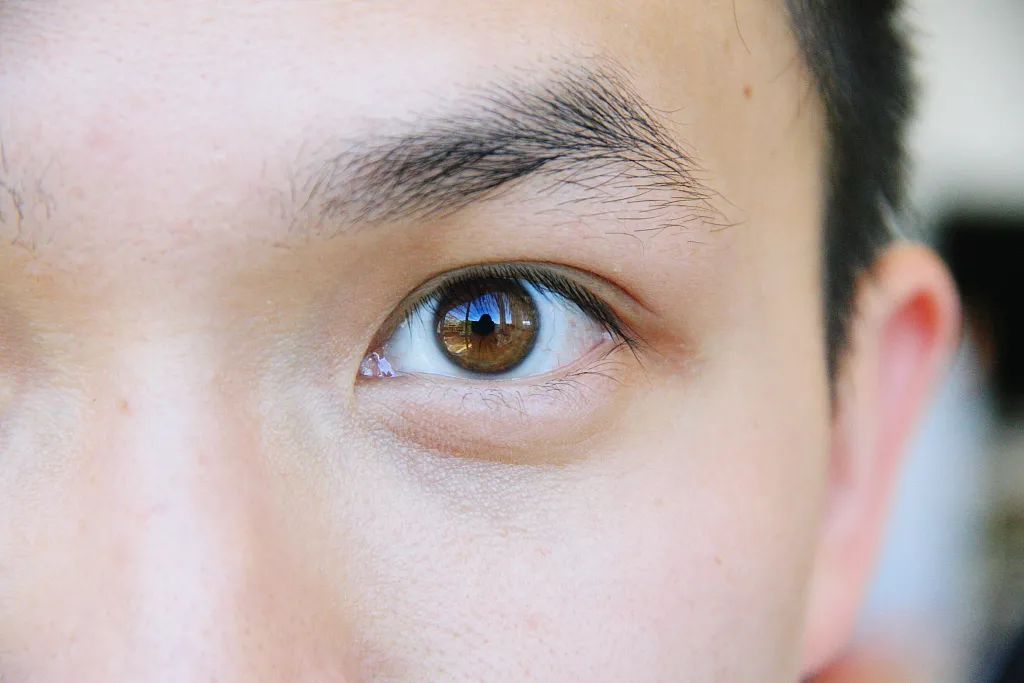

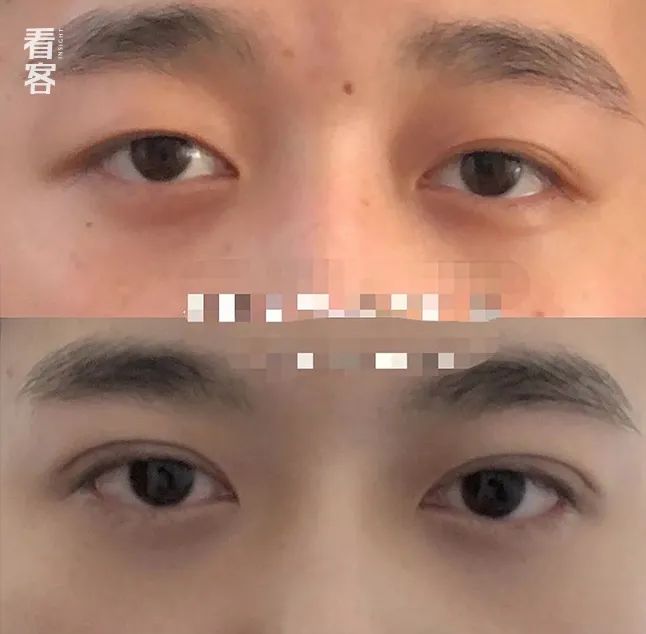

小池的眼睛是一个小内双。他几年前做了埋线双眼皮,整形后还是内双,但眉眼上翘,显得精神了许多。

“双眼皮看似很简单,其实很难做的。”他很满意自己手术的效果,“做的不好,很容易显得娘。”

相比在女生当中很受欢迎的“欧式大外双”,宽度偏窄,自然的内双双眼皮,是绝大多数男生都会选择的类型,“很少有做成平行型、又宽又大的。”

“95%以上的男性患者来追求的,是要不让别人看出来,这就是所谓的自然。” 北京八大处整形医院的郭医生认为,虽然女性近年来对医美整容的喜好,也逐渐抛弃“网红脸”,更趋向自然款,但男性在这方面的要求会更高。自然款?小池说自己追求的内双效果,是仿佛娘胎里带出来的“妈生款”:“没人发现我做了双眼皮”。

一般男性喜欢的,都是宽度较窄的双眼皮

“女性做了医美,会跟身边女性朋友讨论分享这个事。但男性做了医美,最怕的就是被别人知道。” 郭医生总结。

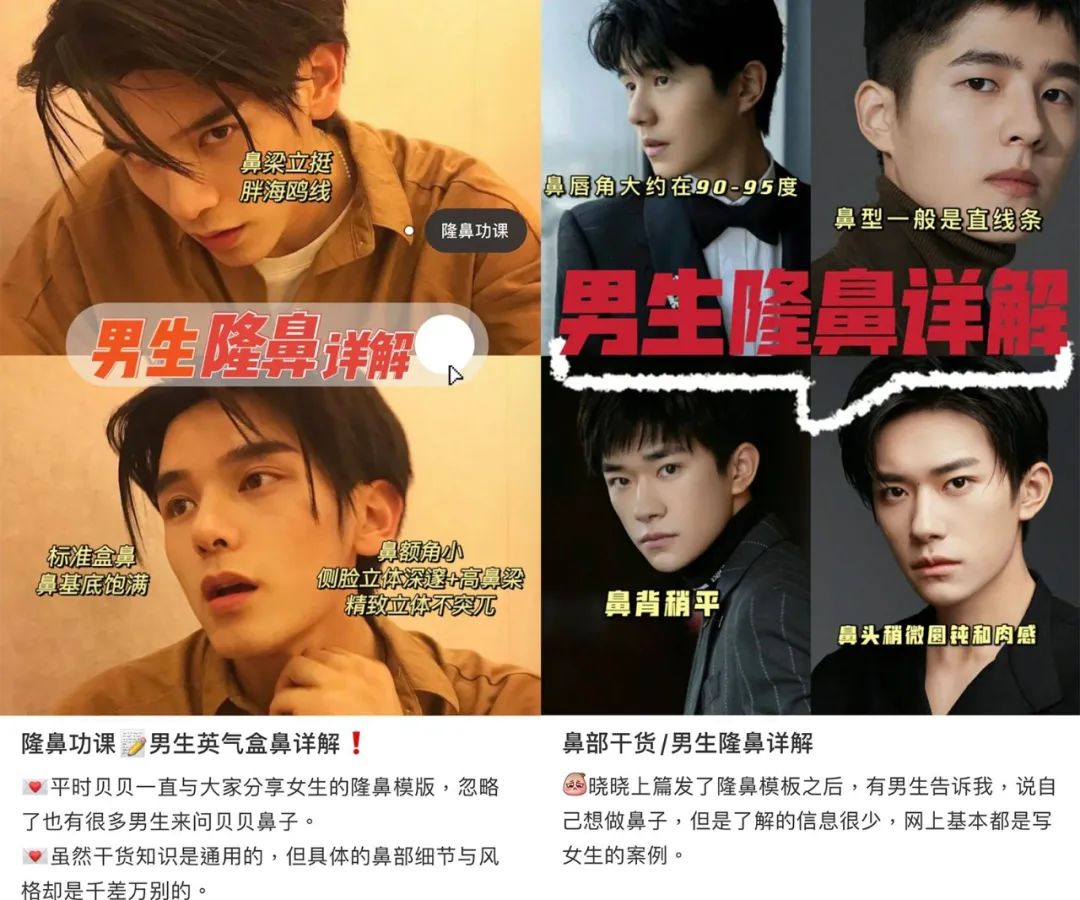

除了追求自然,男孩子们对医美的另一个常见要求,经常体现在鼻部整形上。

“我碰到的几乎所有的男生,都想要一个看起来更阳刚的鼻子。”周医生近年来专注鼻部整形,因此接触了大量来做鼻子的男性。

他总结了男性比较喜欢的鼻子类型:直鼻,鼻梁笔直;鼻侧影很硬,“给人一种刚毅的感觉”;相比女性,男性鼻子和嘴唇的角度一般会更小,“如果鼻唇角做大了,看起来就会有点娘炮。”

男性对于鼻子的要求是专一的。15年前,欧美影视风靡大陆,汤姆·克鲁斯坚毅阳刚的鼻子也在男性医美圈子里火了一把。现如今,刘昊然、李现、易洋千玺取代了“阿汤哥”,成为了男性直鼻整容里最常见的几个模板。

小红书上的男性鼻子整形功课

小池在决定做医美之前,也会找类似的模版,这是医美功课里很重要的一步。他往往会花上一两周时间,翻看几个固定的“审美博主”,找到适合自己的内容。

他对自己的“整商”很骄傲。“整商”类似智商、情商,指对整容的整体把握程度。选择什么样的模版,调整哪一个五官,都需要对自己的外貌有充分的了解。“整商不高的人,很容易把自己做成网红脸”。

“男人钻研起医美有时候比女人还专业。” 郭医生经常能碰见男患者一进诊室,一坐下就能跟他分析一番自己五官的优缺点,“都是带着攻略来的。” 周医生也面诊过一个男大学生,只是做鼻子这一项,功课就足足做了10页PPT。

“不过,无论是拿什么模板,喜欢什么样的鼻型,所有的男生来做手术都有一个共同点,就是他喜欢让自己看起来更有男人味。” 周医生说。

除了双眼皮和鼻子,面吸调整下颌线、腹肌部位抽脂、调整发际线的功课,也在小红书上很受男性欢迎。在一篇调整发际线的功课中,博主发量充足,但觉得前额边际线太圆,“有点奶气,不man”。植发后,他圆钝的发际线被遮盖了。

“这条街上最英气的仔回来了!”他在笔记里开心地写到。

三

医美,“不男人”的行业

郭医生又面诊了一个年轻的男生,“他想填充苹果肌”。

玻尿酸填充苹果肌,让面中变得柔和幼态,一般是女性才会选择的医美项目。10年前,绝大多数男性都将能够凸显男性标志的鼻子和下巴作为整形首选,做苹果肌、酒窝或者吸脂肪手术的男性极少。但郭医生感觉,这几年,有这样需求的男性越来越多了,“几乎每天都能遇到”。

男性对自己外貌要求正在改变。

“苹果肌”在眼睛下方,呈现出一个苹果般的曲线,笑起来时会很明显

这种变化在皮肤类的医美项目上表现得尤为明显。不少男性也开始像女性一样定期护理,希望自己拥有白皙、细嫩的皮肤。

《白领消费报告》中,有超过70%的男白领尝试过面部护理,近60%尝试过水光针、热玛吉等医美小手术。“这个数量正在成几倍的,甚至成几十倍的增长。”郭医生说。

操作迅速,无需开刀,不会留疤,也不需要恢复期,皮肤类项目成为大多数男性尝试医美的“入门款”。“上午请个假去做一下,下午就能回去上班。不说同事们都不知道。” 一个白领男性在自己做水光针的vlog里分享道。在小红书的男性医美笔记里,分享自己做护肤、填充项目的占了七成以上。

“男人们变得更精致了。” 变精致,是郭医生谈起近两年男性医美,印象最深刻的一点。

他最近在面诊时,偶尔也会碰见一些“想做翘鼻”,追求小巧鼻型的男生。做成扇形双眼皮,喜欢“小奶狗”大眼睛类型的男生,也在增多。

阿Lee就做了一个明显的外双。这是他双眼皮术后即刻对比图,还没有完全恢复

郭医生见过男生们拿来的各种各样的整形模板。除了几个常见的国内明星,男生们的模板里还经常会出现一些网红,日本、韩国的男团成员,“长得比女生还精致,还漂亮。”

流行文化中更为精致的男性形象,早就受到了女性的欢迎。而这种“精致”感,如今也正在被一些男性慢慢接受。

相比之下,女性医美起步更早,但大家喜好的模板反而比较固定:“高圆圆,赵丽颖,杨颖”,以及被奉为韩国第一整形模版的高允真。无论五官类型如何,她们整体都符合对女性气质的完美想象。

“韩国第一整形模版”高允真在ins上分享自己的照片

有趣的是,国内其实早有比较“飒”,甚至完全男性化的女明星出现。“但来整形的女生,几乎没有人会说,我就要一个阳刚一点的鼻子,我就要走帅气路线的。”郭医生说。

反观年轻男性的医美选择,“喜欢女性化气质的男生变多了不少。” 郭医生自己其实不太能理解这种选择,相比时下的流量“小鲜肉”,他更喜欢胡军那一款的。在遇到有这样需求的男性患者时,他有时会跟他们介绍一下,现在能被更多人接受的是什么风格,“不过最终的选择还是在患者自己”。

阿Lee的双眼皮就做了一个大外双。他一直都喜欢温柔干净的男性形象,他分享了自己的前后对比图,相比以前“看起来猥琐”的小眼睛,很多人都觉得现在的他“眼神变温柔了很多”。

不过,他有时候仍然会收到一些不太友善的评论:“女生双眼皮好看,男生还是单眼皮好看”,“贴双眼皮贴一阵子也能变成内双,现在这样实在有点恶(心)”。

有一次,有人给他留言:“你一个男的,整天沉溺于整容好吗?” 阿Lee在下面回复:“请问(我整容)和你有什么关系呀?”

这是他唯一一次反击。大部分时间他都选择默默地承受下来,毕竟,“男生做医美就是会有很多人议论的”。

他是个工科生,“但别人听说我是工科男都很惊讶”。他和别的男生不太一样。宿舍出门,他永远是最慢的那个,“其他人都是起床一睁眼,穿上鞋就直接走了。” 而他,要多花几分钟洗脸、护肤,收拾整洁再出门。坐在教室中,他显得干净、突兀、奇怪。

现在的阿Lee

他游离在同专业的男生之外,慢慢有了一个自己的朋友圈子。一个月前,阿Lee发了一条微博,他想跳出学了几年的工科,毕业后尝试一下医美咨询的工作。

医美咨询目前仍然被多数人视为“女性的行业”,他的父母很反对,不明白自己的儿子为什么要去做这个。

这是一个很矛盾的事情。一方面,人们觉得医美整形是不好的,不够“天然”,另一方面,当开眼角、割双眼皮已经成为风尚和“正常”时,又只有男性这么做会被认为不正常。

阿Lee仍然想去试试。他期待当一个男孩从事跟变美有关的行业时,这一选择也会被接纳。

*文中人物均为化名

作者 方改则 | 内容编辑 程渔亮 | 微信编辑 尤然

=====================================================================

35岁年薪百万,我决定辞职考研

2021年的全国硕士研究生考试有377万人报名,

比去年多了10.6%,

5年内考研人数翻倍。

除了本科毕业直接考研的22-24岁的年轻人,

一条在3月发出一份“30岁+考研人”的调查问卷,

不少人选择在职备考,

在迈向中年的路上,抓紧时机提升自己;

也有人35岁年薪百万,却决定辞职考研,

积累一定物质基础后,想在学习中滋养精神;

有33岁大龄单身女性,

边考研边被父母催婚;

不少近40岁管理岗在职的人考MBA,

试图为职场发展拓展人脉;

最硬核的莫过于职场妈妈考研,

“工作-带娃-备考”三点一线,

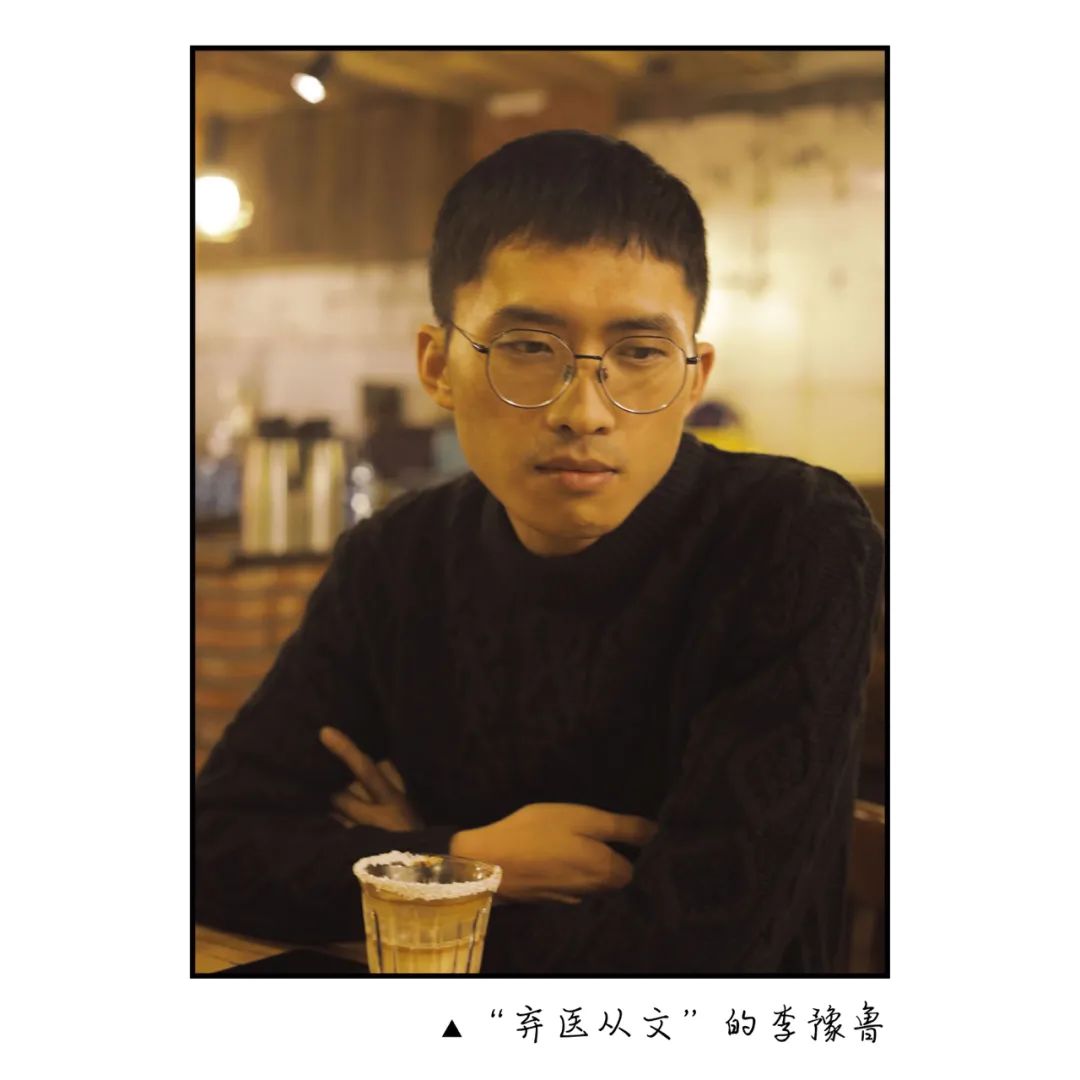

31岁的李豫鲁,是青岛大学广播电视专业2021级的研一新生。2020年底考研之前,他的职业是一名医生,曾进行了4年的医疗扶贫。“全家人都觉得我当医生是理所当然,因为我祖上四代都是医生,太爷爷的老师是清代的末代御医。”

背着父母和医院院长,他在外租了一间自习室,备考传媒专业。医院有事就往回跑,中间开车要3个小时。

李豫鲁形容自己这个群体“向青年逆行”——背着父母和单位偷偷进行考研准备,学习自己真正感兴趣的专业,和比自己小10岁的人做同学,用20几岁时赚到的钱支持30岁时的梦想,“享受叛逆的刺激与学习的孤独。”

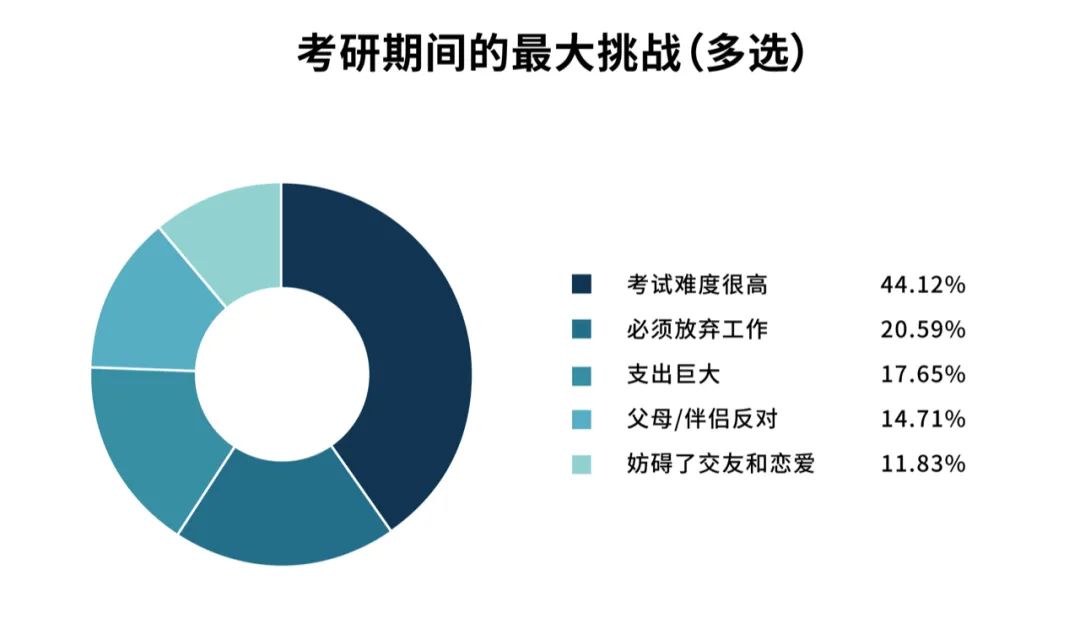

结合50位调查者的问卷数据和20位考研者的深入采访,我们发现这个群体的一些特征:

• 年龄多处于30到40岁;

• 男女比例几乎是1:1;

• 已婚和单身各占一半,已婚者多数已有孩子;

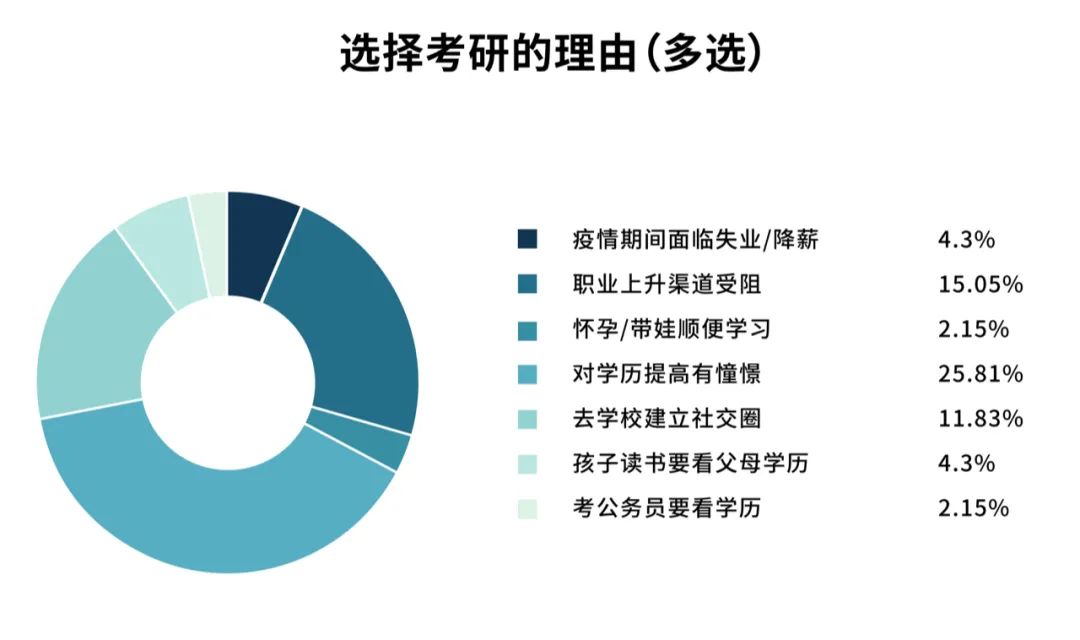

而至于30多岁的人考研的理由,十分多元化。

很多人认为是目前学历含金量不足,导致长期无法升职;还有一部分人想打开自己的社交圈,包括挖掘项目的创业人士、寻找同伴的企业老板、远离职场多年的全职妈妈;极少数人提到了考公务员需要高学历、孩子读书看父母学历等小众原因。

2020以来疫情的影响,使这个群体又更“壮大”了。根据《2021全国研究生招生调查报告》,全国今年比上一年整整多出了36万的考研者,其中不乏疫情影响下升职受阻、甚至失业的大龄考研者。

我年过30岁,为何选择考研?

2020年中,在某广告公司任HR总监的陈挺,用3个月的时间裁掉了办公室近80%的员工。老员工会来找他“求饶”,后来他一度听到敲门声就恐惧。

亲历一波裁员潮后,“为了摆脱那种窒息感,也是想督促自己要进步。”他跟公司协商签了一份协议,37岁的他决定脱产考研。

如今他正在居家备考某商学院,“专业难度较小、适合30+人群的管理类硕士(MBA、EMBA、MEM、MPAcc等)现在尤为受欢迎,我们的项目今年录取比例从4:1变成近8:1。”他解释说,“类似的情况还发生在2008年金融危机时期。”

作为某国际酒店集团的财务总监,35岁的Vivi年薪百万,她却认为自己“离CEO或者项目主管就差一个顶级商学院的学位”,毅然辞职考研。同时多年在职场摸爬滚打的她,见多了人心冷漠的时刻,她也想借读书暂避职场,少些消耗、让精神多一些滋养。

“说白了就是内卷”,在华为做行政、33岁的郭德冈说,从去年开始,有同事突然就考上了复旦,家里人开始备考南大,大有人人都是研究生的趋势,她联想:学历是否和升职挂钩?

对于在山东长大、从小被教育“学习和吃饭一样重要”的郭德冈来说,考试是强项。

几个月后,她在朋友圈晒出了一张附言“上班、带娃的间隙抽空复习,竟然比去年国家线高近70分”的研究生初试成绩单照片,她也觉得自己有点凡尔赛,“但这个成绩确实缓解了焦虑”。

33岁的补习班老师Lisa认为部分企业对研究生学历有硬指标,比如说公立院校招聘,比如说公务员考试。

她在补习班教英语,断断续续已有10年。她的工作包含帮老板筛选面试者的简历,“我招人时一般会先把研究生学历的人挑出来进行复试,再去看本科学历的人工作经验如何。”

34岁的苗庄之前在人民日报当了10年记者。辞职读研,是因为记者日复一日的工作能看到尽头,能力没有提升,在体系下性格越发圆滑,“其实现在80%的工作未来都会被AI淘汰”。

目前他比较感兴趣的领域,是AR、VR技术在新媒体领域的运用。

在这群大龄考研人中,令人不解的当属申请海外研究生项目的人,很多人好奇:他们为什么要在疫情下坚持交昂贵的学费上网课?

在洛杉矶当地创办了一所考研机构的Rebecca给出了答案:“30+的海外考研人,有人为了绿卡,有人为了孩子,有人为了学历,有人为了人脉……”

Rebecca今年35岁,自己也在南加州大学传媒系读研究生。她继续在当地读研的主要原因,是要等绿卡的面试通知。疫情来袭后,这项移民业务停工了大半年,一旦选择回国,前几年的努力就浪费了。

Rebecca的机构负责的学生人数,在疫情期间不减反升。其中让她印象最深刻的是一名来自尔湾的30岁贵妇,据说之前是北影表演系毕业,申请经费到位。“有些家境殷实的人家会对儿媳妇有学历要求。申请专业上,对方希望是艺术史或者珠宝鉴赏。”

30岁+考研人,尽管出发点不尽相同,无论如何,都是一群特别拼的人。

无论是脱产还是在职,人的时间、精力都是有限的。

开车3小时来回单位和自习室的李豫鲁是个极端案例。他在曲师大租了考研自习室的一个格子,30个人共用一整间,3个月只需1000块。他说这是为了“彻底和熟悉的环境隔绝,一心一意把备考这件事做好。”

开车途中,他会提前复印好单词书放到手机支架上,红灯亮了就翻上几页,经常会被后面的车摁喇叭,“还是有点危险,不推荐大家都用这个办法”。

到了自习室以后,空间里最响的声音就是翻书声。没有人吃东西、聊天,手机调成静音。李豫鲁在自己专属的课桌上用彩色胶带工工整整贴上了每日计划。

单身人士或许可以选择自习室或者图书馆,拖家带口的职场妈妈们往往必须在家完成复习。

李老师主要负责考研培训的销售,他认为绝大多数30岁以上的考研者“不听营销、不爱花钱”。

“如果说一个考研套餐,包含了考研资料、项目推荐、一对一辅导、英语私教、面试模拟等等。他们会在套餐里挑出最需要的部分,再去计算每个项目的成本。一个6万6的套餐最后就被拆成了一个2万3的组合。”

38岁全职妈妈韩小鱼曾经参加过考研机构的宣讲会,拿走了他们免费发放的考研资料,自学效果也不错。

但也有极少数愿意花重金的人。

李老师透露,过去的5年里,他的200多个学生中,只有一个冲到了最前端,进了美国沃顿商学院。撇除学生自身的努力,“她花了10万,我们突击了面试,Personal Statement来回修改了5遍。”

这位学员在申请前就查阅了大量商学院的资源配置,包括毕业生的平均起薪:在沃顿,这个数字约是100万。

记忆衰退、被催婚……

大龄学习的困境一点不少

尽管大龄考研人的目标更明确、心智更成熟,但“逆龄而行”的学习中,碰到的难题还是一点不少。

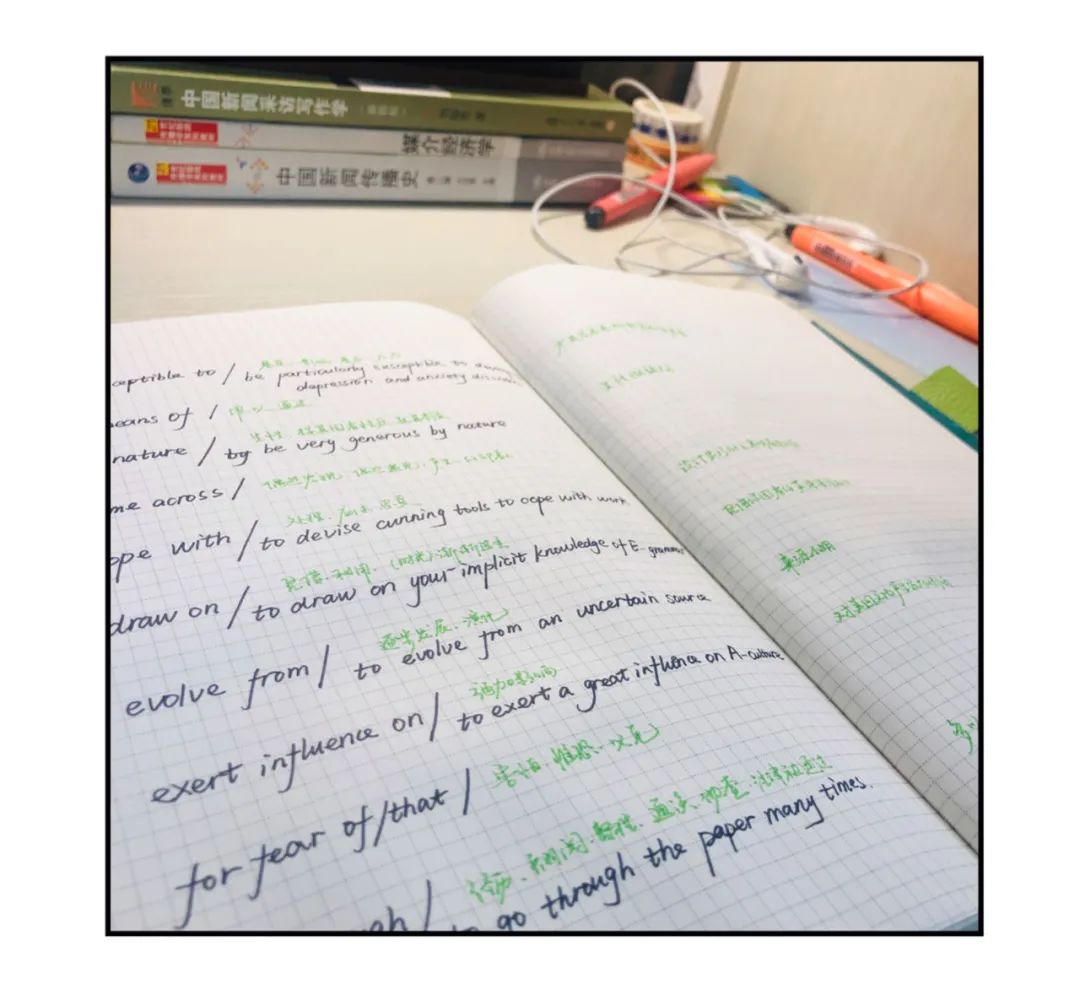

34岁,从部队退伍的穆西目睹了多个队友的“职业瓶颈期”——转业或者是继续留在部队,都会受到学历的限制。他决定报考中欧商学院,而备考科目中尤为折磨的是英语的练习,“拿红宝书背单词,从abandon(放弃)开始。翻到第二页的时候,第一页的单词就忘得差不多了,所以反反复复一直是abandon、abandon。”

因为长期在部队,没有英语使用环境,他的口语更是别扭,私教老师形容“和字正腔圆的普通话没太大区别”。

比穆西更惨的是英语老师的另一个学生,据说学着学着人就不见了,3个月后再见到他,说是因为考研得了抑郁症。

自嘲自己是“996打工人”的李阳,每天下班后还是会用kindle刷往年的研究生考试题。他认为“自己的脑子割裂得太厉害”,总是没法从工作中迅速切换到试题,等到缓过来,往往就快睡着了。

这也是大多数在职备考的打工人们普遍碰到的难题,“无解,只能挺过去。”

在一条发出的调查问卷中,有50%的人表示自己尚未组建家庭,很多人自嘲“在解决个人问题之前,单身人士仿佛不配考研”。

家长常常将“考研”视为“结婚”的对立面,传统的“什么年纪做什么事情”的观念根深蒂固。

正常情况下,30岁出头、有房有车、医生编制的李豫鲁绝对是相亲市场里的抢手货。父母原本期待给他安排几个相亲对象,在今年成家立业。他却在这个时间点,开始备考新媒体类研究生。

33岁依旧单身的Lisa已经拒绝与父母沟通“婚恋”好久了。

她说自己特别喜欢一句话:“不要看着别人开花、自己没有开花就着急,也许你本来就是一棵树。”

让所有考研者最佩服的“王中王”——非工作、带娃、读书三合为一的全职妈妈莫属。

备考湖南师范大学MBA项目的JoJo正是这样一名职场妈妈,本职是一名银行职员。2018年她第一次裸考,英语差了几十分。2020年4月再次报名考研,开始认真复习。

不幸的是,复习阶段撞上了银行的业务高峰期。领导出门跑业务,她要处理办公室大大小小的考核、报表,并且及时和总行沟通。几个月下来,她瘦了十几斤,内分泌失调,住院好几天,休息了快2个月才缓过来。

先生为此十分反对她考研,认为这是“雪上加霜”,给自己太大压力太累了,而且耽误了孩子成长需要陪伴的黄金时期。

JoJo知道,学习是她这辈子最大的遗憾。16岁,妈妈突然中风,家里人将所有的精力都放在了妈妈的病上,她高考失利,只能先读专科。在过去的10年,她也一直以赚钱给妈妈治病作为唯一目标。直到2年前,妈妈去世了,“我才开始想重新做自己,不再只是去赚钱,我想去弥补学习上的遗憾。”

答应了先生就“只搏一次、不录取就放弃”,JoJo每天看书8-10个小时,主要在中午、晚上还有周末。就连这次跟一条的采访,也推迟到了她研究生面试结束以后。

无论是20岁,还是30岁、40岁,学霸永远是学霸。

35岁的Vivi考上研究生乃至读研的经历堪称强悍。怀孕3个月考上美国康奈尔大学、弗吉尼亚大学、中欧商学院的MBA项目。怀孕7个月开始上课,第一学期期末考试的时候临盆,在隔壁的学校医院生娃。孩子出生不久就交给了学校的Nursing Room照顾,然后跟教授商量,把延期1个月的期末测试给考了。

考上了,当然满心欢喜,好好把握机会提升自己;但就算考不上落榜了,对绝大多数大龄考研人来说,也不再是天大的事情。

“都是有工作保底的人,今年考不上就明年继续咯,拖个3、5年也是常事。”

“尽管过程苦,但也不是每个人都有吃苦的机会。”

“在这个浮躁的社会,能再体验一次这种沉浸的学习的心境,就已十分受益。”

Lisa今年英语差了几分,考研落榜了。短暂的自我怀疑后,她理了理思路,打算先回补习班继续上班,“我的5年计划,是在明年考研成功,后面3年边工边读,第5年去公立院校面试。”

刚满30岁的奶爸阿正自嘲说成为了“大龄考研人中的反面教材”。他原本从国企辞职,计划考北大光华,“今年竞争太激烈,我过了去年的分数线,发现今年竟然高了5分。”

收到结果后,他分析了未来几年家人的需求和自己职业发展路径,决定暂时放弃自己的考研计划,开始创业做幼儿教育。

面对考研的成功或失败,有人欢天喜地,有人淡然处之,有人再接再厉,有人暂且搁置。

无论如何,30+考研人,不再为考试的结果痛哭流涕。