小欢姐姐脸上的笑容一下子消失了,只是静静地看着我,目光复杂又温柔。过了好一会儿,才轻声说:“我们这个病房都是白血病。”

高考查分那天,时间一到我便打开查分网站,颤抖着输入信息。映入眼帘的,却是一个复读全年的最低分。我行尸走肉一般地向父母报告了这个消息。父母却安慰我:你身体不好,坚持这么多年考学已属不易,我们很满意。

我知道父母说这些话是发自内心,却也正因此才更加难过,我本可以做得更好。

志愿填报告一段落后,我竟梦见了一位多年未曾见过的故人。梦境十分模糊,醒来后没留下任何清晰的片段,只记得她微笑的脸。

我披着一身冷汗久久回不过神来,忽觉眼睛酸胀,伸手一摸才发现自己已经泪流满面。

许多年过去,我以为自己早就忘却这段经历,而在梦里又一次看到她的笑颜后我才明白,她总归是在我心里留下了些什么。

初二某一天,我晕倒在补习班。我仍记得那节课要讲关于一元二次方程,老师翻开练习册却只看到一片空白,气得将我一顿怒斥。

我试图解释这几天身体不适,却插不上话,挨了几句骂,泪水就已经含在眼眶里。

当我再睁开眼,却发现躺在几个不认识的老师怀中。她们说我晕倒了,说我一直在抽搐,说我呢喃着好累,每个人都肉眼可见的恐惧。

我听得云山雾罩不明所以,嘴里被咬得流血肿胀的伤口却提醒我,这一切都是真的。

父母很快赶来,母亲哭着将我抱在怀里,父亲驱车将我火速送往医院。具体检查过程我已记不清楚,只记得被测脑电的仪器贴满整个脑袋的时候我还在想,回家后得补上前面的习题,我还不太会,下次要仔细问问老师。

结果却是我不需要弄懂它了:脑电结果异常,显示为右脑癫痫波,医生确诊我患有癫痫。

我看着报告单却好像认不得上面的字,接着我被请了出去,父母单独和医生谈了许久。我在外面听不到具体内容,只听到隐隐的哭泣。

我休了学,终日行走在医院和家两点一线,各种药物摆满了原本放着习题和课本的书桌。

我本不习惯于存储号码,也不得不在手机里设置了多个紧急联系人。曾经寥寥无几的通讯录,如今挤满了七大姑八大姨的名字。

母亲写好“说明情况”的纸条,附上联系电话,将它们放在我随身的口袋里、文具里,最后甚至缝在了外套的内兜上。

虽然没有了课业的压力,对未来的绝望却压倒了一切。我的情绪非常不稳定,尽管医生严令禁止,我却偷偷地开始抽烟,想将无法化解的重担通过吞云吐雾暂时逃避掉。

虽然很清楚这么做对治疗毫无益处,但那时我已经没有别的办法,再也无法承受。

我将自己的内心封闭起来,每天靠上网打发时间,表面上看起来毫不在意,却常在梦里质问世界,然后在自己的喊声中惊醒。

第一个月很快过去,我虽然没有再晕倒,却时常感到头痛,记忆也偶尔会断片。大夫说这是癫痫小发作的症状,加大了奥卡西平的药量,又额外开了一种天麻成分的口服液。

起初父母会陪伴我,可由于他们工作繁忙,只能陪同看诊,我不得不时常自己去拿药。

由于药物的副作用,我时常头疼欲裂,还伴随着呕吐。那天实在严重,我不得不去医院。

我硬撑着到了医院,刚在输液室挂上吊瓶就吐了一地,整个人软在地上喘息着。

这时,一双手扶住了我,我听见一个好听的声音:“你还好吗?能起来吗?”

我抬起头,发现是个二十出头、穿着病服的姐姐,长得眉清目秀,一双眼睛仿佛会说话。

我颤抖着擦了把汗,朝她感激地点点头,在她的搀扶下慢慢站起来。周遭的人早已掩着口鼻远离,人满为患的输液大厅出现了骚动。

几个护士连忙过来打扫。我有些窘迫,小声地道歉,站在原地手足无措。还是姐姐帮忙解了围:“没事的,咱们院的护士姐姐都很好,不会怪你的。”

她笑得眉眼弯弯,好看极了。“这儿太乱了,我的病房就在隔壁,先去我床上躺一会儿吧。”说话间她一直紧紧握着我的手,她的手指纤瘦却温暖有力,孤立无援的我忍不住泪水盈眶。

她扶着我站稳,转头先给护士姐姐道谢,然后才搀着我离开输液室,去了她的病房。

这是我第一次来病房区,难免有些紧张。虽然只是个最普通的六人间,但正值中午时分,大部分病患和陪床都在睡午觉,确实比输液大厅安静得多。她扶着我在她的床位坐下,小声嘱咐我:“小点声哦,大家都在睡觉。”

我赶紧点头。她接来一点水给我漱口,然后抬着我输液的手让我躺下,细心而体贴。

从来没有受到过陌生人的如此善意,我受宠若惊,不停地道谢,却架不住翻江倒海的胃和涌上来的困意,很快就沉沉睡去。

不知过了多久,我被隐约的说话声唤醒。睁开眼,映入眼帘的便是那位姐姐恬静的睡颜,大概是在我睡着后也挤了上来。

她身后坐着一位面善的阿姨,见我醒来,忙做出噤声的手势:“你再躺会吧,不着急。”

阿姨人看起来略显憔悴,却跟姐姐一样不笑就不说话。我在她的笑容里放松下来,下意识地想看看时间,手一动才发现我的吊瓶已经打完了,是阿姨在帮我摁着针眼。

想起之前帮我摁针眼的一直是母亲,我欲开口道谢,却是眼泪先一步流了出来。

“好孩子,别哭啊,”阿姨有些惊讶,立刻从床头抽了几张纸巾递给我,又拿了一张亲自帮我擦眼泪,“造孽哦,也是这么小小的人儿。”

她说着我的眼圈又红了。我努力想要忍住哭泣,眼泪还是越流越多,好一阵子情绪才慢慢平复。

看看时间已经不早了,我也不好意思继续赖在这里,便跟阿姨道了别。阿姨不太放心地跟我确认了很多次,担心我发烧还摸了摸我的额头,临走时给了我一个电话号码。

我满口答应下来,不想回到家一忙手头的其他事,就把阿姨的嘱托忘记了。这个温暖的小插曲很快就被我抛到了脑后。

时间过得飞快,一转眼便又到复查的日子。母亲向医生事无巨细地描述我这段时间的状况,医生听完第一次松了口气:“挺好啊,之前一直控制不住,现在不再断片了,是好事。”

母亲又问起我的恶心呕吐,医生皱着眉沉吟了一下:“是这样,你现在吃的这一类药副作用都比较大,如果你觉得受不了再换药的话,可能又需要很长时间来调整适应,效果也不确定。这个需要你们自己决定,我个人建议还是忍一忍,可以吃点肠胃药。”

我们犹豫不决地走出了诊室。母亲单位还有事,便先行离开,我自己回家。

路过输液大厅,里面仍然熙熙攘攘,夹杂着孩童尖利的哭声。我忽然想到那天照顾我的姐姐,心里一软,决定去她的病房看看。

来到她的病房门前,我看着门牌,一下子愣住了。血液科6病房,这是本科室专收“麻烦”病患的房间。我脑海里浮现出不好的联想,几个箭步上前,一把拉开了门。

还是那个熟悉的六人间病房,她坐在左手边的第二个床位吊着点滴,正在看书。虽然只有一面之缘,我却一下子认出她好看的眉眼。

听到我的脚步声,她抬起头来,眼睛刷地亮了起来。“你怎么来啦?”然后不由分说地将我拉过去,“那天我睡到晚上才醒,我妈没等到你的电话,一直担心你呢。”我这才想起自己的食言,连忙道歉。四下看了看,却没见到阿姨。

“我妈上班去了,我平时化疗都是自己打。”她好像猜到了我的疑惑,无奈地笑了笑,“我们是外地来的,这里看病……有点贵。”我心里咯噔一声,又想起门口的“血液科6病房”几个字,忍不住问她:“姐姐是怎么了呀?”

她脸上的笑容一瞬间就消失了,只是静静地看着我,目光复杂又温柔。过了好一会儿,才轻声说:“我们这个病房都是白血病。”

回家后,我还是决定坚持服用奥卡西平。

若是从前,我大概会觉得这种副作用难以忍受,马上换掉它,但是在认识了姐姐之后,我开始不那么由着自己的性子。

在这之前我一直觉得自己是最惨的,放眼身边都找不到一个情况相似的同龄人,可是随着去医院的次数多起来,我渐渐发现,我的情况远远称不上“最”。在这栋与外界一墙之隔的白色大楼里,有太多血泪交织的可怜人。

副作用严重的时候,呕吐不止的我需要到医院打针,因此也有了更多的机会见到姐姐。她刚20岁,单名一个欢字,我便叫她小欢姐姐。

小欢姐姐年幼丧父,母亲一手拉扯她长大,好不容易考上大学,又在大二查出白血病,本不宽裕的家庭立刻掉进吞钱的无底洞。

病房里常住的还有两个阿姨,一个奶奶,一个父母陪同的小女孩,因为互相熟悉,彼此都会照顾一下。

随着去的次数越来越多,我也会帮着喊护士,偶尔还会给大家接个水或跑腿拿东西。以至于病房里有人来看望带了好吃的,他们也会分我一份,奶奶和阿姨戏称我是“病房第七人”。

我在确诊后便没有再翻过课本,一是生病本身就难捱,且每当我看到课本,总会不由得想起生病前的日子。为这哭了几次之后,母亲索性将这些东西统统束之高阁。

不用学习的生活,起初确实让我轻松了一阵,可是到了后来,我整个人却因为没有目标,越来越打不起精神,终日闷闷不乐。

小欢姐姐察觉了我的异样,开始状若无意地给我分享一些趣味原理,或是聊天的时候给我看她搜到的有趣知识。我们在病房前的空地上洒满小米,竟然幸运地吸引来一只斑鸠;在楼下的草地捉蝴蝶做成标本,拍摄蝉的脱壳过程。

虽然没有了学校里的课堂,我却在广阔的大自然中野蛮生长,靠着好奇心、求知欲和一双眼睛,用自己的方式一点点了解这个世界。

但是只靠自己获得的知识终归浅显,越来越不能满足我,我又不希望父母知道我“自己打脸”,便趁着父母不在家,偷偷把壁橱里的课本搬下来,藏在床头柜里看。

一开始几本书还好藏,后来课本越搬越多,我便将书柜的其他书搬进壁橱,腾出地方,再用几本常看的名著挡住。一切都悄无声息,只有小欢姐姐看着我日渐恢复的精神心照不宣。

病房里的另一个小女孩叫甜甜,她父母从底下的农村陪她来省城治病,日子一直很拮据。重病的孩子总是懂事得让人心疼,甜甜从我刚认识起就不曾因为打针吃药而吵闹过,只是流着泪含着妈妈塞进嘴里的糖果。

她已经是学龄儿童,却没有机会跟同龄人一样坐在学校的课桌前,我和小欢姐姐便常常教她拼音、数学等内容。她非常喜欢小鹿斑比的故事,我便送给她一个小鹿的玩偶,看着她爱不释手的样子,一旁她的父母却偷偷擦着眼泪。

虽见面的机会越来越多,但我跟小欢姐深层次的交谈还是通过QQ。对我来说,文字能表达的意蕴比语言更深刻,而她是能够懂我的人。

她理解我的迷茫、愤怒和委屈,也会玩笑般指出我的问题所在。知道我喜欢看书,业余也爱写点东西自娱,她总是鼓励我坚持下去。

当时我只是在笑。隔着屏幕的小欢姐姐与我平日所见到的有所不同。印象里她总是笑着,即使身体不适也尽力忍耐着,很少流露出负面的情绪,可是在她空间里的寥寥几篇随笔中,我却看到了极难发觉的一点点忧伤。

我曾以为是自己太过敏感,误解了她的诗意,直到后来在一次深夜的闲谈中才印证了自己的猜测,我也因此格外喜欢在晚上跟她网聊。

那年的某个深夜,我们少有地打了语音电话。我看着天上的满月,她忽然问我:“格格(我的小名),你有什么理想呀?”话音未落,便有一阵风卷起整片万籁俱寂的秋色朝我扑来。

我在沙沙作响的树影里想了想,然后回答她:“具体的还没有,但我想去更远的地方看看,想学习更多的东西。”当时我心中格外澎湃。

听完我的话,她的笑声无比清晰地传过来。“很好啊。真羡慕你们这些小孩子,还有这么多的未来可以憧憬。”我心里一动,故意逗她:“那如果未来我特别惨,既没有实现我的梦想,也没能过上更好的生活呢?”

没想到她一下正经起来,认真说:“格格,我觉得,不管是什么样的未来,都值得憧憬。”顿了顿,又说,“我们都是为了希望活着的,而希望永远在未来,所以我们要一直往前走。如果我到不了未来,那我希望你可以到达。”

这是我印象里小欢姐姐第一次,也是为数不多的几次谈到死亡。只是那时我还太小,小到故意无视了她言语中的鼓励和期望,只是涨红了眼睛反驳:“可我不想去没有你的未来。”

我知道自己说错了话,却气愤于她的沮丧,倔强地不肯圆场。良久,我听到一声轻叹:“总有一天你会明白的。”她仍然没有责怪我。然后话题被她岔开,我也只好不再犟着性子。

那晚我睡不安稳,梦里时而是她带我在医院的后花园里玩,时而是她虚弱地躺在床上。

第二天我把所有偷出来的烟放回父亲的烟盒,又拿出很久没碰过的练习题做了几道。我没有坐公交,而是打车去了医院,一本正经地站在小欢姐姐床前,面对她疑惑的表情坚定地说道:“从今天起我不抽烟了,每天都按时吃药,学校的书也会尽量看。你也要好好配合治疗,不许多想。我们一起去未来看看吧。”

我们距离很近,我看到她的泪水很快蓄满了眼眶。可她仍是笑着,冲我用力点了点头。

我们的状态也感染了同病房的大人。有个阿姨的女儿跟我差不多年纪,因为忙于学业,很少去医院看她,她便将我当作孩子般疼爱。

我刚来的时候,她的情绪总是很低落,在家人面前强装的积极乐观在他们离开之后便会轰然坍塌,只是看着孩子的照片也能泣不成声。

但是随着时间流逝,她的心态逐渐好转,在我和小欢姐姐开玩笑的时候也会微笑地看着我们,偶尔还会插几句话。她跟女儿的聊天内容里常常提到小欢姐姐和我,清一色都是夸奖,勉励她珍惜自己健康的身体,好好学习。

现在回想起来,这真是一段偷来的时光:早上睡到自然醒,然后挤公交去医院陪她。一起下楼走走,或是码字或是聊天,偶尔也胡闹;中午一起吃饭,医院隔壁的一家面馆有好吃的小咸菜,再来碗西红柿鸡蛋面,午睡醒来就倚着夕阳看会儿书。那时候的每一天都那么短又那么长,长到看了大半本书日头还挂在头顶上,又短得像是一场匆促结束的黄粱大梦。

日子一天天过去。随着服药时间越来越长,我的情况趋于稳定,癫痫得到了有效控制,副作用也渐渐不再那么难以忍受。

而与之相反的,小欢姐姐的病情却越来越严重。她不曾让我看过检查结果,但是打化疗的反应越来越大,她原本美丽的披肩发掉光了,新长出来的短发稀疏而干枯;人也总是恹恹地躺在床上,不时低烧呕吐。她不再有力气陪我玩闹,跟我斗嘴,整个人变得烦躁易怒,常因为琐事发脾气吼我。更让我难过的是,她开始频繁地赶我走,甚至故意不理睬我。

因为小欢姐姐的病情反复,阿姨只能辞去固定工作,每天陪在她身边。失去了收入来源,她们母女的生活变得捉襟见肘,我便三不五时就买点滋补的食物带去跟她们一起吃。

可让我伤心的是,小欢姐姐从不当面接受,她总是冷冷地看着我,开口便是一连串阴阳怪气的嘲讽。阿姨劝她不得,只能流着泪跟我道歉。我知道她心情低落,却不知该如何帮她,只能咬着牙一忍再忍。

可是这样的日子注定不能长久。我最后一次见她,是在我们相识后的第二个深秋。

那一阵子她刚刚更换了化疗方案,新药物的反应非常剧烈,好几天吃不下一口饭。我便横穿了大半个市区去买她最喜欢的点心,又风尘仆仆地赶去医院。

看到我进门,她只是淡淡地瞥了一眼,然后就皱着眉头缩进了被窝里。我已经习惯了她的冷漠,努力装作若无其事地在她身旁坐下。胸口的气还没喘匀,就听见她的声音从被窝里传来:“你以后不要再过来了。”

我整个人顿时头脑空白。一年多以来,我早就习惯了她的陪伴,将她当作我最重要的人,甚至冒着随时可能发病的风险给她买东西,可她突然的驱赶让我如坠冰窖。

可惜我不懂得如何表达,只能以愤怒回应:“清欢你又在胡思乱想些什么!别哪儿疼还非要往那儿使劲戳!”说着泪水就蓄满了眼眶。

但是小欢姐姐丝毫不为所动:“我让你走,我不需要任何人可怜。”她仿佛突然变成了一个我不认识的人,眼里不再有笑意,只有冷淡和鄙夷。“我忍你很久了,你家里人没教过你不要死缠烂打吗?”

我的心咣当一声跌到了谷底。家人一直是我的底线,而她的话确实准确命中了我的软肋。“你说什么?!咱们早就说过祸不及家人,你怕死别拉上身边人陪葬!”我几乎是朝她怒吼道。

“你!”她腾地坐起身来,整个人气得发抖,扬起的巴掌却迟迟没有落下。“我不揍你,立刻给我滚!”

我的脸上满是泪水,用袖子胡乱抹了一把,转身就朝外走。透过玻璃的反光,我似乎看到她流着泪笑了。

在后来的无数次辗转梦回间,我都追悔莫及地想要重返这一刻去拥抱她,可当时的我怒火攻心,根本无暇顾及。

我在家里熬过了一两周以泪洗面的日子。她删除了我的QQ,而我在发现后也清空了手机里所有的照片和视频。那些课本再次被我束之高阁,游戏机和笔记本电脑重新回到我的床头。

每次复查我都有意避开那间病房,后来干脆换了医院,再也不用面对可能遇见的尴尬。

几年后,我因为强迫症又回到这家医院。原本的旧楼已于年底推倒重建,崭新的医院大楼恢弘气派,内部更是与两年前大相径庭;病房搬到了高层,与普通的看诊区分开。

去拿药的时候突然有人拍了我的肩膀,我一回头,是个看起来有些眼熟的护士姐姐。

“你是子涵吗?”她试探着问我。我一时认不出她是谁,她好像也有些拿不准:“你之前是不是经常去血液科6病房看一个姑娘?”

听到她的话我愣住了,那年的记忆立刻随着窗外的秋风朝我迎面扑来。确认了我就是当年的那个孩子,她看起来松了口气。“你还记得她吗?你不来之后她很快就转院了,还托我的同事给你捎话来着,没想到你再也没来。”

“她说什么了,她现在还好吗?!”但是护士姐姐摇了摇头。“不知道,她转院后就没消息了。时间过去太久了,我也记不清她具体说了什么,大概就是对不起,然后希望你好好生活之类的。”她想了想,又补充道:

我的眼泪在眼眶里打转。从跟护士姐姐的谈话中得知那间病房里其他人的情况,当年奶奶的家里人最终放弃了让她饱受折磨的治疗,她于年底安详离世;那个很疼我的阿姨跟她妹妹全相合配型成功,已许久不来复查;另一个阿姨术后出现了转移,仍然定期来化疗;甜甜康复出院后回到老家上学,早已没了消息。

我不记得怎么回的家,等反应过来,我已经坐在卧室的书柜前。我曾无数次在网上搜索她的名字,也一直试图找回丢失的QQ号和照片,均是无果,却不想竟然又得到她的消息。

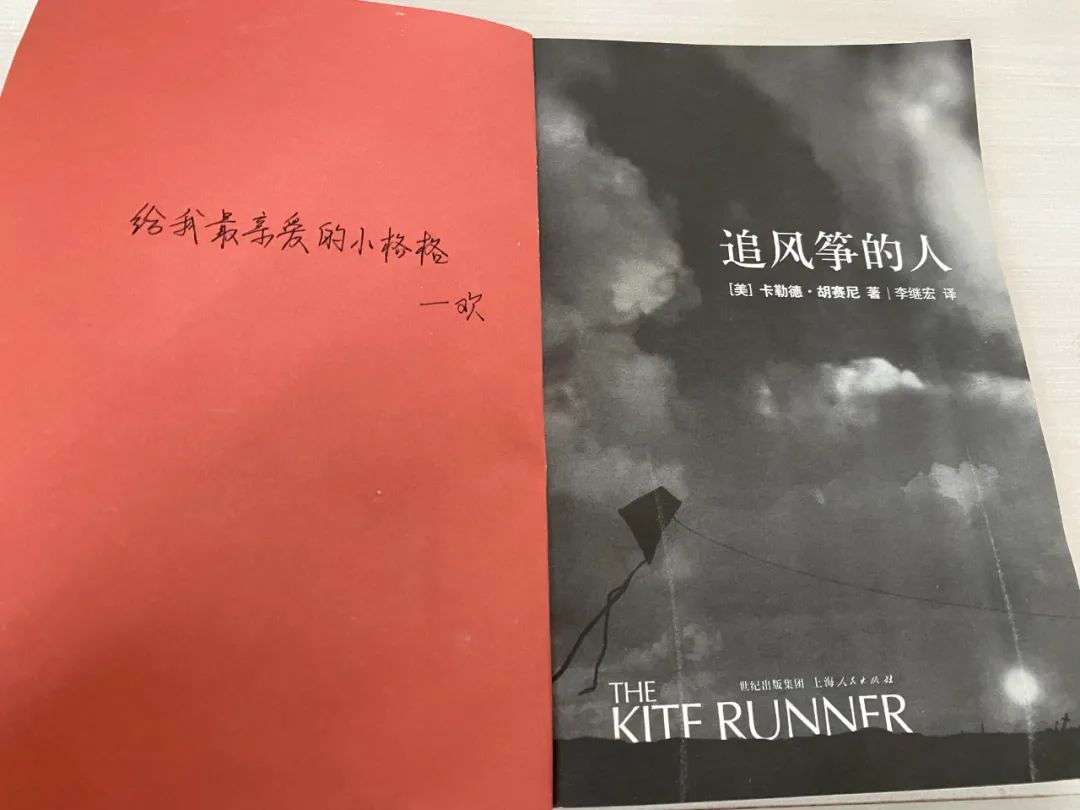

几年时间让我明白了更多她当年的所思所想,也因此更加愧疚。我拿起她送给我的《追风筝的人》,颤抖着翻到扉页,用手指轻轻触摸她手写的娟秀赠语——给我最亲爱的小格格。

后来的日子仍然似水流淌。我升了学,依旧辗转于各个科室,取药片和拿报告单,在医院的日子总是比在学校多。

起初我总是怀念那段时光,也曾努力寻找她的消息,但年纪渐长,终于也都任一切随风。

收到录取通知书那天,我久违地又抽了几根烟,到深夜才睡去。在梦里,竟然又回到了熟悉的第六病房——秋风被隔绝在窗外。我推门进去,奶奶正靠在床头晒太阳;两个阿姨都在打电话,微笑着朝我招手示意;小妹妹难得没有打针,屁颠屁颠地跑过来迎接,她父母亦步亦趋地跟在后面,又惊又喜地冲我点头。

目光转回那个熟悉的床位,小欢姐姐正倚着枕头静静地看书。一切都那么真实,她仍是长发飘飘,大大的眼睛好像会说话,听到脚步声便抬起头,绽开一个灿烂的笑容,对我说:

作者倾尘,大学生

编辑 | 蒲末释

===============================================

电竞圈对女性一直存在偏见与轻视,“女孩打得菜”、“就是个点缀”这样的论调遍地都是。这意味着,一个女孩选择电竞行业,不仅要付出难以预知的代价,还需接受一无所得的结局。

早春,上海已经连续下雨一周。中午十二点半,Lili才睁眼。昨天处理了一台报废的显示器,整理上个月外出比赛各种花销的发票和收据,甚至还要和做饭阿姨一起头疼垃圾分类的事情。新的训练赛张罗了一半,今天还要继续,下午四场,晚上四场。她一边在脑子里过一遍今天要做的事情,一边拿起枕边的手机。几十条未读消息,其中一条来自俱乐部的经理,只有三个字:

Lili心跳漏了一拍,感觉头晕,这已经是第二次了。上一次是半年前,当时有多一句话“跟你说个事”,然后就“通知”解散她所在的战队,紧接着把她塞进一个刚刚组建的战队,好像打发乞丐。没有开会,也没有邮件,更来不及复盘得失。不要去问为什么,老板没有心情解释。

再过三个月,Lili就26岁了,作为一名职业电竞选手,她早就错过了最佳年龄。在电竞圈,年龄是一项硬性指标,只有在18岁左右才具有最敏捷反应能力和最耐磨的体力。

相比于年龄,更可怕的是整个电竞圈对于女性的轻视与偏见,“女孩打得菜”、“就是个点缀”这样的论调,几乎就是行业共识。同样是摸着石头过河,比她晚入行的男同事早已穿河过林,名利双收,而她仍然屡次被河里的尖刀刺中。“说实话,我就是一个被踢来踢去的皮球,而且是在场外,进门的事想都别想。”Lili跟我说,“再也受不了了,所以辞职。”

意料之中,经理没有任何挽留。办完手续,Lili转头就把离职证明撕掉扔垃圾桶,和被嫌弃的队员们去了浦东的一家KTV喝酒。平时只有庆祝比赛拿奖或者生日才会来,这次也可以当作是庆祝,终于逃走了,可是为什么要逃呢?

2015年刚毕业,Lili就进了一个小公司做游戏策划,以为能热血每一天,结果是过着一种不痛不痒的打工人生活。直到2016年5月24日的零点,她熬夜买下了守望。

数以万计像Lili这样的古早玩家都会怀着一股感伤的怀旧情绪谈起这个夏天,横空出世的《守望先锋》是他们贫乏的生活中让时空弯曲的引力点。当年的盛况,比去年《赛博朋克2077》的发售还要令人振奋百倍。在微博、论坛、QQ群等所有社交平台上,只要你也玩守望,那么我们就是异父异母的兄弟姐妹。

Lili之前也玩过《反恐精英》《使命召唤》这样的FPS游戏,“也就那样”。守望不一样,对于科幻迷Lili来说,机械即性感。充满未来感的画风、危机前的未来地球的背景设定等等都很新奇,“当时就觉得世界上怎么会有这么好玩的游戏!”

她把“黑百合(Widowmaker)”这一个角色不分昼夜地反复练了800个小时,几乎走火入魔,打进了全国前500强。上榜之后,Lili很快就接到了一个老板的电话,邀请她来组建一个女子战队。从此正式开始了和电竞相爱相杀的职业生涯。“只是没想到守望凉得那么快,也没想到女子电竞那么难。”

中国第一家电竞俱乐部在2003年前后成立,十几年了,大部分俱乐部仍然是野生状态。买几台二手电脑,租一间郊区的公寓就是一个俱乐部。生死存活全凭投资人的心情,战队之于投资人好比野模之于煤老板。在这些来来去去的选手中,女选手只有零星几个,更别提女子战队了。

与此同时,中国女性游戏用户早在2019年就突破了3亿,占总规模的46.2%。3亿用户里被发现的女选手竟然屈指可数,到底是哪里出了问题?

图|女性用户增速连年超过男性用户增速

2019年获得《炉石传说》世界总冠军的李晓萌回忆说,她当初拿着国服黄金赛亚军的成绩去某个知名俱乐部应聘,对方却只接收了同期的季军男选手,仅仅因为她性别为女就粗暴地拒绝了。女性想要成为职业选手,不得不比男性玩家努力十倍、百倍。李晓萌最终成功证明了自己,但更多有潜力的女性玩家无声无息地被埋没。

另一条人人默许的“潜规则”是,女选手是俱乐部的“花瓶”。去年,LOL的知名女选手Mayumi对INTZ俱乐部提起了诉讼,原因是俱乐部没有把她当成职业选手来培养,不训练、不比赛,违反了合同的规定。她的律师表示,合约期间,Mayumi还遭遇了“针对她是个女生”的不同程度的骚扰和歧视。Mayumi只能拍广告、卖个萌,不仅同事和上司将她视为俱乐部的“吉祥物”,就连她的粉丝也只在乎她的自拍里身材有多火辣,就像一个玩物。

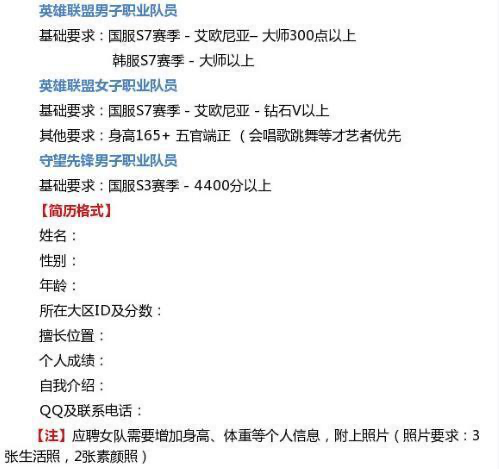

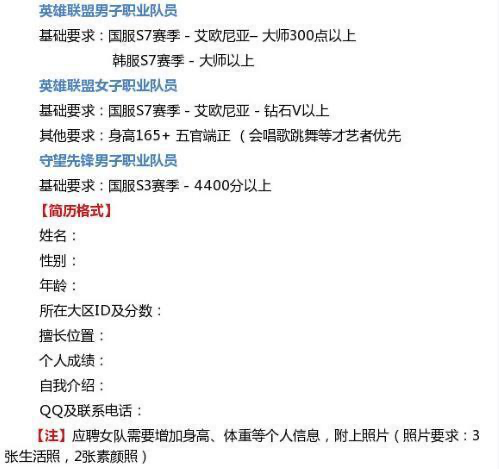

图|2017年某俱乐部的招聘条件,有人说这是在招“女公关”

这是一个恶性循环,大众偏见加重了投入倾斜,没有人认真选拔、培养女选手,怎么可能有出色的女选手?在电竞领域里,性别差异造成的机会不平等可能是所有职场中最顽固的。

现在Lili好不容易有一个机会。她很乐观,辞了职。还没等到入驻俱乐部,就自己先把显示器换成了更顺滑的144帧,拉上窗帘提前自觉训练。她做好了得上所有电竞职业病的心理准备,对真正热血起来的电竞生活翘首以盼。可是2017年春节刚过,老板就宣布放弃。与其说是凑不齐一支战队,不如说是根本没有花心思去招募。

女队夭折之后,俱乐部问Lili有没有兴趣去隔壁《绝地求生》做管理。她想都没想就答应了,“可能是望梅止渴的心态吧。”

所谓俱乐部管理层,或者说战队领队,也就是管家+杂工+保姆+财务+闹钟。事务繁多、琐碎,不过只要有耐心、够细心,都是不成问题的。问题在于,Lili要管理的是一群只有十七八岁的男孩。青春期的少年是全世界最难对付的物种,哪怕是喊他们吃饭、催他们睡觉都让人心力交瘁。

战队住在俱乐部租来的静安区老洋房里。他们一般是下午一点起床,两点吃饭之后让教练带着训练,一直到晚上十点。然后教练下班了,有点觉悟的选手都会自主加训到凌晨三四点才睡觉。这十四个小时里,哪怕是上厕所的两分钟也要在脑子里响起游戏的背景音。如果做梦都在练枪,那当然更好。

然而不打游戏的Lili才是起得最早、睡得最晚的那个。有时她也困惑于自己每天都在忙些什么,看上去似乎事事都有关电竞,实际上跟按时来做饭的阿姨没什么区别,阿姨每次都要唠叨一句“老咯,搞不懂你们年轻人”。

有一次Lili在公司开会,突然接到一个队员打过来的电话。他说他妈妈突然从东北飞过来,已经到他们的门口了,“我妈以为我被骗进传销窝点了。”Lili赶紧打车回去,跟阿姨解释了半天。

“除了电竞,什么都做。”Lili说,“不知道自己离电竞是更近了,还是更远。”她迅速检索了记忆中两年多的领队工作里真正有参与感的经历,寥寥无几。当我问到他们打比赛的事情时,Lili的语气才变得轻快一些。

她清晰记得第一次去比赛的场景。密密麻麻的观众席包围着下沉的舞台,像一个罗马斗兽场,杀气腾腾。比赛的氛围很澎湃,可是当时队内的氛围非常不好,临时找了两个外援,本来没抱着太大期待,结果打进了前八。宣布晋级的声音混着喝彩声和尖叫声在场馆里热烈地回荡。Lili看到电子屏上打出了熟悉的队名,头一回感觉自己真正身在电竞行业,与有荣焉。

2018年7月29日,中国OMG战队在柏林的首届《绝地求生》全球邀请赛决赛上夺得了全球总冠军。在这个历史性的时刻之后,《绝地求生》正式列入全国电子竞技公开赛的比赛项目,并且开始组建“国家队”。于是全国性的表演赛和邀请赛遍地开花,Lili带领的战队不停地周旋于这些大大小小的赛事。一年多之后,其中一个队员最终成为了当年身价最高的男选手之一,而Lili却突然被调去了另一个新手战队。

领队本来就是一个非常边缘化的位置,女性的身份又边缘化了一层。

朝夕相处的选手经常在和Lili沟通的过程中突然“闭麦”。那种叛逆期充满挑衅性的沉默经常让Lili觉得手足无措。比如老A说他觉得新来的那个太菜了,Lili可不可以换掉这个人。这本来就不是说换就换的,况且新调进来的成员水平并不差,战队要平衡各个成员来达到最佳状态……Lili想再解释下去,但老A转头就离开会议室摔门而走。

有好几次,Lili只能默默回到自己的房间里偷偷哭。而同样的情况下,男领队跟他们勾肩搭背说“我们是好兄弟,听我一句话”就能非常愉快地处理掉。但这种人情牌,Lili永远都打不出来,即使打出来了也不管用。因为她是个女的。

因为她是个女的,每一次组织训练赛,都只有Lili和其他女孩忙到头晕眼花,连饭都吃不上。修改训练赛的房间设置、处理100多个战队的报名、检查他们的ID是否带了“队徽”(否则认不出身份),甚至在每个机位上放矿泉水。“这些是行政工作,没有哪个男的会做。”其他男领队呢?“可能是前期的联系工作就已经累坏了。”

因为她是个女的,每天都有至少20个男的加她微信,其中至少有一个男的在微信上对她性骚扰。“一般是不回复,太过分的才拉黑。”Lili说,因为你也不知道哪一天办事情会需要这个人脉关系。

因为她是个女的,所以要非常谨慎地保持和队员之间的距离。如果你跟一个本来就是朋友的队员走得太近,在其他人看来就是“有一腿”。如果你跟圈内任何一个人谈恋爱,那就要“做好被荡妇羞辱的准备”。Lili认识一个做运营的女孩,跟某个男选手分手之后被诋毁成“入行就是为了乱搞的女粉”。

辞职前的几个月里,Lili有时连续好几周无法入睡,有时在梦里拼命逃跑,肠胃炎反复发作。好不容易有时间打打游戏,她发现自己的手一直在发抖。后来她一个人去了医院,结果是重度抑郁,这并不在常见的电竞职业病之列。

Lili的游戏启蒙是一台小霸王,那是小学五年级参加“黄山杯”作文比赛的一等奖奖品。她蹦蹦跳跳地把奖品抱回家,母亲一看到是游戏机就皱起眉头,指责起作文比赛主办方“路子不正”。本来一家人都等着Lili大学毕业之后做个英语老师,结果Lili一头扎进了游戏里。母亲有点生气,“打游戏有什么前途?”

据艾瑞咨询发布的《2020年中国电竞行业研究报告》显示,2019 年我国电竞整体市场规模达到 1175.3 亿元,是同期中国电影市场的两倍。其中移动端电竞市场规模达到 554.8 亿元,端游电竞市场规模为 330.5 亿元,另外覆盖赛事门票、周边等产业的电竞生态市场规模则为 290 亿元。预计,2020 年电竞整体市场将达到 1405 亿元。

这一个巨大的蛋糕目前只有不到5万人在努力消化,相关从业者的人才缺口估计为50万。这个看似饭来张口的行当并不是公平地欢迎所有人、所有性别。当整个电竞行业加速扩张的时候,电竞女性的处境还只蹒跚起步。感觉就像整个行业都快要进入到第二次工业革命时期了,而行业里的女性从业者仍然身处原始社会里。

“很多人没有搞清楚,菜才是原罪,女性这个性别不是。”

做心理咨询期间,医生不停地说“这不是你的错”,建议Lili住院治疗。她拒绝了,拿着处方安眠药回家。不要误会,Lili只是想好好睡一觉。那段时间她除了睡觉就是疯狂打游戏,一睁眼就摸键盘。没多久就得了腱鞘炎,一下雨就针刺一样疼。表哥给了她一副奇怪的手环,说是电子针灸,戴上感觉像个仿生人。

她想起初中住校,经常和同学翻墙去网吧打当时最火的CS1.6。有一次晚自习,学校突然大停电。Lili在一阵欢呼声中摸黑下楼,跟同学飞奔到教学楼后墙。当时是夏天,刚下过一场雨,墙上的青苔又密又滑。她穿着拖鞋,熟练地爬上了墙头,可是不小心卡住了鞋子。她往地上一摔,右手一阵剧痛,骨折了。

Lili的母亲赶到医院急诊室劈头盖脸就是一句:“你一个女孩子打什么游戏?”Lili疼得出了一身冷汗,她咬着牙反问:“为什么女孩不可以打游戏?”

图|Lili生病期间吃的一些药

手腕生病之后,Lili沉下气来从头到尾回溯了一遍二十几年的游戏人生。以前她觉得游戏里只有输赢,经常因为队友操作失误而大吵一架,一路失去了很多朋友。现在才发现,除了胜负率,其实还可以做别的事情来证明自己,证明女孩也可以打游戏。Lili非常后悔当时一走了之,也许继续做下去,她可以改变一些事情。

上周的一个晴天里,休整了一年的Lili重振旗鼓,去一家承办电竞赛事的公司面试。这是一份处于电竞上游的工作,Lili迫切地想做点什么,让整个行业生态更公正一些。面试她的主管原来也见过几面,他问Lili:“这次准备待多久?”她说:“这次不会再逃了。”

*注:部分图片由受访者提供。

撰文 | 吴荣欣