冷战之恋

我一岁那年,我母亲接到了一个从意大利寄来的邮包。里面是一件送给我的婴儿小毛衣,淡黄色,上面有编成小花的小孔。邮寄毛衣的,是利维奥叔叔。

(1)

母亲跟利维奥是1951年在欧洲认识的。

那是冷战初期,母亲受命于父,也就是我的外祖父,从美国去以个人身份参加在东柏林举行的世界青年联欢大会。外祖父是国际著名的有机化学家,那时候在哈佛大学做研究。自从朝鲜战争开始。他就非常关注中国的情况,并一直希望能回到新中国去看看。他派我母亲去世界青年联欢会,目的是要她看一下是否能够联系上任何中国大陆派去的参加者。

母亲在东德没有找到任何大陆派去的人。但是她却在前往意大利旅行的时候,认识了利维奥。

据母亲说,她认识利维奥,是在意大利南部的一座小镇里的旅店中。那时,有一对德国兄弟,为了谁能开摩托车送我母亲出去兜风而争吵起来。(顺便说一句,这对兄弟后来一个成了世界著名的指挥家,一个成了德国政府的高官。)吵的过程中,也是在旅店中住宿的利维奥,不免好奇。在餐厅里吃早饭时,他问起母亲是怎么回事……就这样,他们相识了。

利维奥比母亲小几岁。他身材瘦长,目光如炬,讲话总是在面前的空气中挥舞双臂,典型的意大利青年。他羡慕母亲的英文好,经常让母亲给他背诵莎士比亚的十四行诗。听到动情处,他会热泪盈眶……就这样,他们相恋了。

外公召唤。母亲回到了美国。离开时对利维奥说,她一定很快就回意大利来。

左起:外祖父、母亲、利维奥

左起:外祖父、母亲、利维奥

(2)

刚才说过,外祖父是个有名的有机化学家。世界上第一个用中国人的名字命名的化学反应,就是他发明并随之被命名的。而这对于他想要回到中国大陆,却是一个很麻烦的事情。

1951年以前,所有在美的外籍科学家都不能无故永久居住在美国。但是,钱学森事件之后,一夜之间,美国的政策彻底变了。新的规则是,所有来自战后变成共产主义国家的外籍在美学者,均可以在美寻求职业,但均不许重返各自的国家。这样做的目的很明确,就是为了防止美国的技术,特别是高科技,流入冷战中的对手国家。换句话说,今天的中美贸易战,不是这两年才发生的,而是上世纪中叶就发生过。

但是,中国方面,此时又是特别地需要海外的人才回归,并且发动了强大的宣传攻势,号召海外学人重返祖国“建设社会主义”。母亲虽然没有能从世界青年联欢会上得到什么消息,但是外公却一直不断接到来自他仍在国内的老哥哥,我母亲的老伯父的来信,反复请求他回到中国,“哪怕只是回来看看”。老哥哥在信中发自肺腑地对外公说,他是经历过前清、民国,甚至日伪,现在又是新中国的人。“所有的经验都告诉我,我们将迎来一个全新的中国,和与以往所有政府都截然不同的政府。”

虽然老哥哥信中的话都是真话,但是多年后他也曾向外公承认,在他的后面,的确有当时中央在中国华东南地区的大员不厌其烦地指示操作。

于是,外公决定回国“去看看”,并让母亲陪同。为了对付美国政府,他不得不设计了一条“曲线归国”的路线。他给从前在德国工作时的同事写信,让他们邀请他去德国讲学,这让满心狐疑的美国政府无法限制他出境。但是,就在外公与母亲登上前往欧洲的海船之前,突然他们面前出现了两个美国联邦调查局的官员。

“黄先生,您离开美国的原因是?”外公连忙回答:“去德国,去德国教学。”两个官员明显不买他的账,但是又没有证据,纠缠了一阵,最后也不能拿外公怎么样,只能放行。

不过,其中一个领头的正色警告说,“您如果此行最后的终点,是共产党的中国大陆的话,所有严重的后果,都将您自己承担,您明白吗?”外公连忙又点头,“明白。我明白。”

其实,外公只是一个科学家,他那时真的是什么都不明白。中国正在弃美投苏,冷战正在升温。

(3)

母亲与外公到达欧洲后做的第一件事,就是前往当时中国大陆政府在欧洲唯一的外交办事机构,位于瑞士日内瓦的中华人民共和国政府全权代办处。接待他们的,是一位热情洋溢,能讲一口流利英文的新中国政府官员,名叫熊同志。

熊同志在回答外公对于是否回国就有可能再也出不来的问题时,信心满满地说了一句外公与母亲到死都记得清清楚楚,并一直反复重复的话:“新中国——来。去。自。由。”

但是,利维奥却不认为“来去自由”这句话是可以相信的。母亲在欧洲等待船票以及回国沿途需要经过的各国的签证时,回到了意大利。这期间,利维奥反复乞求母亲,不要轻信,不要回中国。他说,冷战正在升温。他在报纸上读到很多关于苏联铁幕的消息,而当时的中国,政策上几乎就完全是苏联的翻版。苏联可以进去出不来,中国也肯定一样。但是母亲想起熊同志说话时的那种无比明确的态度,加上外公年纪大了,的确需要她的陪同,所以没有改变计划。但是她向利维奥保证,即使父亲回国后决定留下,她自己在安顿好父亲后,也一定尽快就回到意大利来。

利维奥听了,纵有一千个不愿意,也毫无办法。他将母亲带回了自己的家,见过了他的父母,并且告诉他们,他将与这个中国女孩子订婚。

1950年代,世界还很小,很封闭。那时候,亚洲人在欧洲是几乎不存在的。母亲与利维奥走在意大利的街道上,常会招来路人的冷眼甚至语言的指责攻击,特别是在利维奥家的传统守旧的意大利小镇上,更是如此。文化上,意大利的女人对儿子有一种超强的占有欲与嫉妒心。利维奥的妈妈见到我母亲后,用意大利话十分清晰地告诉她说:“我的儿子是我此生的最爱,而你把他从我身边夺走了。你知道吗?”

但是,相恋的人无所畏惧。母亲与利维奥在佛罗伦斯的老桥上,彼此定了终身。

(4)

离别的日子到了。

母亲与外公回国乘坐的海船,出发地是哪个港口已经无从可考。但下面这一幕,我是知道的。远洋轮的甲板边上,站着一个东方女子,不断向下面挥巾,挥泪。码头上不多的送行人中,奔跑着一个西方男孩,不断地向上挥舞双臂……整个就是一个“泰坦尼克”时刻。

呜呼。

母亲与外公的船,驶过地中海,苏伊士运河、印度洋、苏门答腊等水域后,于1952年春到达香港。跨过当时还是简陋之极的木板搭就的罗湖桥后,外公终于看到了给他反复写信的老哥哥。老兄弟多年战乱流离后相见,自然不胜唏嘘。

老哥哥身后,是几个干部模样的人。

干部们第一时间对外公说,黄老,新中国需要您的帮助,我们恳请您留下来。平心静气而言,这些干部并没有逼迫,他们的真心诚意,以及后来一些高层北京领导人的邀请,最后的确是促使外公自发地做出了留在中国“建设社会主义”的决定,而非被迫……

不过,这里也必须指出,当时贫穷落后的中国,与后来钱学森回国时的情况一模一样,根本不具备任何真正海外回归高科技学者需要的基础设施。请他们回国的主要目的,还是出于其它因素的考虑:新中国初建伊始,海外华人纷纷积极回国,这是政治需要。而到了文化革命时期,这种需要不复存在,素有洁癖之名声的外公,被红卫兵批斗时用马桶刷子在大庭广众之下来回在他口鼻处给他“刷牙”,那是后话。

接着说我母亲。母亲的情况不同。在安顿好了父亲,见过阔别八年的亲属后,她便提出要回欧洲。问她的理由,她回答说要回地中海,回去找她的意大利未婚夫。

熊同志说过,来去自由。

啊……当然,当然。但是,您有美国的硕士学位,我们又很缺英语师资……我们还是希望黄小姐能在国内居住一段时间,亲眼看看我们的社会主义祖国的建设……

熊同志说过,新中国,来,去,自,由。

嗯,嗯,新中国,当然是来去自由。但是您现在持有的这是反动派1944年签发的无效的护照,不是中华人民共和国的护照呀,所以您到了边境不会放您出境的,您是无国籍的人士,这个不好办哪……

母亲急了,大哭。无果。

外公内疚,竭力相助,无用。

一年以后,母亲被分配了工作,教英语。后来又调动工作到了北京。不知是偶然还是必然,她所在学校的上级领导单位里,不久后竟调来了一个领导,名字叫熊同志。(1978年,二人在党校内偶遇。说起当年他信心满满的承诺,老领导不胜唏嘘……这也是后话。)

再若干年,母亲与祖籍北京的父亲结婚,生下我弟弟不久后又离婚。

母亲与孩童时期的作者

母亲与孩童时期的作者

刚生我的时候,母亲接到了本文开始说到的那件黄色男童小毛衣。那以后,中国与西方国家的矛盾剧增,通邮都要受到检查,于是便再也没有来自利维奥的消息。文化革命最轰轰烈烈的时候,母亲也同样被单位里的人整得灰头土脸。

文革后期有一天,我看见她面对一张抄家被抄走后又退还回来的欧洲风景画在出神。那是一幅欧洲油画的翻版。湛蓝的天幕下,一座乡间的小桥。桥下是流水潺潺。

再几年后,“四人帮”倒台了,中国迎来了改革开放。1981年,母亲帮我申请到了她在美国一个母校的奖学金,我可以出国了。在我几经周折,终于请回来我第一本护照的那天,母亲把它借了去,压在她的枕头下过了一整夜。

也许是冥冥之中,上天特别的眷顾我,要我尽量完整的讲述这个故事吧。1984年暑假,母亲在北京家里接待了一个四口之家的不速之客。而那一年,恰好是我在美国第一年有足够的盘缠回家探亲,所以这一家人来访时,我也有幸在场。

那是一对意大利夫妻带着一双十几岁大的儿女。男的又高又胖,肥大的手指上戴着巨大的钻石戒指,说话总是激动地在面前挥舞双臂——母亲让我喊他利维奥叔叔。

女的瘦小,神经质,红头发,说英文有很重的口音,给人感觉特别爱抱怨。她一见到母亲就开始告状说利维奥叔叔如何如何坏,不讲道理,“你没有跟他在一起,真的是上帝在天上保佑了你!”红头发女人用带了很重的“R”音的英文对母亲喋喋不休地说。

几天后,他们一行5个人,一起到中国的南方游玩了一圈。途中,母亲亲眼见了这一家人的喧闹滑稽,以及利维奥叔叔对妻子的颐指气使。

不过,有一次母亲与红发敏感瘦女人谈及是否利维奥叔叔婚后爱她时,红发女人回答说,她怎么能跟母亲比,她没有上过什么学,更不会背诵莎士比亚的诗。

母亲晚年,桌上老照片是年轻时的母亲

母亲晚年,桌上老照片是年轻时的母亲

(5)

利维奥叔叔一家回到意大利后,母亲与他还一直保持着通信。也许是10年前的最后几次通信中吧,利维奥叔叔用因老迈而开始颤抖的手,写下了母亲离开时的情景。

“你的船启程后,我没有离开海港,而是找到了一个面朝地中海的咖啡厅,在大玻璃窗前坐下,点燃了一支烟,就那样坐着,目送你的海船远去。”

利维奥叔叔说,他此生最大,最大的遗憾,就是他抽烟。因为——

“从你的船驶入海的那一刻开始,”他写道,“我就对自己说,只要它不从我的视线里面消失,我就不会失去你。说起来这很荒唐,明明这是一个注定要失败的努力。但是那时,我真的是那么想的。而且,奇迹一般地,你的船,不管它开得多远,变得多小,但是,它就是不在我的视线中消失。我目送着你,一边对你说了无数的话,以前说过的,以前没有说过的……说了不知多久,而你的船,它还是拒绝消失。它的顽强,加上我的固执……好像真的我们就永远不可分开了。”

就在这时,利维奥叔叔眼睛的余光,看到了手上那支烟的烟灰已经很长了,快要掉下来了。“千不该,万不该,我本能地在那一刻,就是那么不经意地低了一下眼睛,把烟灰在烟缸里就那么一弹……当我再抬起眼来,看回不到一秒钟以前你的船的那个小点的位置时,我却不管再怎么找,都找不到了,只有地中海的茫茫。”

“那一刻,”利维奥叔叔最后写道,“我就无比清晰地知道,我是永远地失去了你。”

(6)

母亲是2015年过世的。她走前一个月,我最后一次回北京去看她。90岁的人,神智已经不很清楚。她见到我,看了半天,问我是谁。

中国人的传统习惯内向,即使是对亲生父母,也不太会用拥抱来表达彼此的爱。但是,知道老母去日无多,也加上毕竟在海外多年习惯了,我悄悄地凑到她身前,抱住了母亲。不松手。

母亲没有动,随我与她脸贴着脸,像恋人般越抱越紧。良久,她叹息一声,在我耳边说出了名字:

“……利维奥。”

我将母亲抱得更紧。

==========================================================

母亲当过“下放干部”

我的母亲龚兰,有一张摄于1958年的老照片:她抱着刚割下的一大捆谷子,表现出丰收的喜悦。据母亲说,这张照片曾在当年四川省林业厅办的《下放干部成果展览》中展出过。从照片上看,我母亲满面笑容,喜气洋洋,正表现出那个“大跃进”年代人们的精神面貌。不过,在这表情背后,我母亲却另有一些难以忘却的记忆。在她晚年,我多次与她聊起那些往事,她陆续作了些讲述。

那张照片,是母亲在当“下放干部”时的留影,当时他们好几位“下放干部”都以这个姿势各自照了相同的照片留作纪念。

现在提起“下放干部”,年轻一些的人许多都不知道是什么意思了。有的人会以为是文革中按照伟大领袖“广大干部下放劳动……”的最高指示去那个所谓“五七干校”的干部,很少有人还记得甚至完全不知道“下放干部”是1958年出现的专有名词。

当年曾流行过这样一首“儿歌”(当然是由大人代笔写的),我们小学音乐课曾唱过:

小斑鸠,咕咕咕,

我家来了个好姑姑,

同我吃的一锅饭,

同我住的一间屋。

白天下地搞生产,

回来扫地又喂猪。

妈妈问她苦不苦?

她说不苦不苦很幸福。

要问她是哪一个?

她是下放的好干部。

现在网上居然有文章说这是歌颂“四清”工作队的女干部的,完全错了。

下放干部,是在1957年“反右派”运动之后开展的又一项大规模政治运动。1958年2月28日,中共中央发出《关于下放干部进行劳动锻炼的指示》,认为目前占我们为数一千多万宏大干部队伍的大多数年轻干部,一般都没有经过或基本上没有经过革命战争、群众斗争和劳动生产的锻炼,为了建立起一支有阶级觉悟和业务才能的,经得起风险和密切联系群众的为共产主义奋斗的工人阶级知识分子队伍,应该有计划地组织动员大批知识分子干部到工厂、农村去参加体力劳动,到基层去做实际工作。

《指示》指出,干部到基层主要是农村参加劳动,全国总数已超过100万人,已经下放和准备下放的干部大约有300万人左右。(马齐彬等编《中国共产党执政四十年(1949—1989)》,中共党史资料出版社1989年版142页)

《重庆市志》记载了两则在这个文件下发之前“已经下放”的情况:

(1958年)2月7日中共重庆市委在重庆大学召开大会,欢送各高校、科研机关首批下放到市郊农业社参加劳动的教授、讲师、助教、科研人员、行政干部共489人。

2月14日市级机关、企事业单位干部265人下放到九龙坡区的马王乡和建胜乡的13个农业合作社劳动锻炼。(重庆市地方志编纂委员会总编辑室《重庆市志》第一卷,四川大学出版社1992年版344—345页)

另据《重庆市市中区志》记载:

(1958年)3月25日从1月份开始,全区分4批下放干部396名,其中380人下放到南桐矿区和江北区农业生产合作社参加生产劳动,有16人下放基层。(重庆市渝中区人民政府地方志编纂委员会《重庆市市中区志》,重庆出版社1997年版第28页)

我母亲本来是重庆市税务局托儿所的幼教老师,两年前响应号召调去“支援林业”——到队部设于重庆的中央林业部森林调查第三大队办托儿所。按照中央那个文件中所说的需要下放的是知识分子年轻干部中“没有经过革命战争”(即没有当过兵打过仗)、“没有经过群众斗争”(即没有参加中国共产党领导的群众斗争)、“没有经过劳动生产的锻炼”(即出身于非工农劳动者家庭),这三个条件她都占齐了,再加上当时我父亲已被打成“右派”,因此她虽然家里有四个年幼的子女(最大的我正上小学二年级下期),也只能规规矩矩听从安排去当“下放干部”。

她是1958年“三八”节后被作为她所在单位的首批“下放干部”到重庆远郊南桐矿区(后改称万盛区)农村去的。因森调三大队机关人少,他们几个“下放干部”是跟重庆市市中区的一批教师一起下放的。

南桐矿区是重庆南边邻接贵州的高寒山区,除了煤矿以外,农村十分贫穷。他们下去后,按要求必须跟农民“同吃同住同劳动”。不过,因当地农家简陋狭窄的居住条件限制,同住根本不可能,他们只好集体住宿,但吃饭则是分派到每户农家去吃。我母亲被分派到一家“工属”(农妇的丈夫是矿工)家去吃饭。

工属应是当地农民中经济条件较好的了,但仍吃得十分简单,有时是煮的带糠壳的饭,咀嚼时满嘴“嚓嚓”响,难以下咽,吃下去后解大便很困难,有时就是一点菜叶子加几粒米煮的清稀饭,农民可以吃几大碗,而我母亲却只吃得下一两碗,当然就得饿肚子了。

他们去农村后,要参加各种劳动,挖地是挖那种板结得很硬的土,还要栽秧、挞谷、挑水……我母亲最紧张的是背当地那种高高的尖底背篼走山路运送东西,她个子矮,那背篼几乎有她人一样高,路上累了要休息时不能放下背篼,只能靠拢一处岩壁或大树,把背篼的尖底搁到地面,让身体减少负重,手上撑一根棍子保持平衡,喘几口气再走。更叫人提心吊胆的是有时一段路两边都是悬崖……

每天从事这些繁重的劳动,却吃不饱,可以想见生活的艰难。那时还没到大饥荒时期,但是“下放干部”们就先已体会到了挨饿的滋味。带队领导事先就一再警告他们:不得上街去吃饭,农民会认出谁是下放干部的,影响不好。当时的这些“下放干部”都很老实,加上又是在“反右”之后,谁敢不“听党的话”?一般也就不敢上街去吃饭了。有时饿得实在不行了,我母亲才和一两个同事相约,悄悄在天黑以后去乡场上买点东西吃。直到他们那批“下放干部”饿得许多人都病倒了之后,领导怕出事,才把他们集中到南天门农场自己开伙。

我近年读到《吴宓日记续编》第三册(1957—1958),才看到日记里记载,1958年这个“全民大跃进”的年份确实已经开始出现了饥荒,而且是在重庆郊区北碚的高校与附近农村。在吴宓2月13日的日记里记载,他所在的西南师范学院校内食堂“近日全体留校学生,三餐皆粥,省粮以助在乡劳动师生之日食。员工公共食堂此四日中,亦无米饭、面、馒之供应……”3月6日记载一教师从乡下回来告知的见闻:“农民五日中,仅食干饭一餐,余皆粥,菜以辣椒、泡萝卜为主……教师之往农村锻炼者……皆患食不能饱,劳苦不胜。”所说的“教师之往农村锻炼者”,指的显然就是“下放干部”了。在6月15日日记中又记载了一友人来访时所述:“述乡间农民穷饿劳苦之情形为自昔所无,近日以糠、麸及玉黍杆磨细为食,小儿兄弟姊妹间,为一颗干胡豆而争打;至于展览会中之所见,报纸之所登,皆伪造之宣传。”((均见《吴宓日记续编》第三册,三联书店2006年4月第一版)吴宓日记中记载的农村饥饿情况,正是我母亲他们那些“下放干部”亲历饥饿的同一时期。

在我母亲他们下放期间,一些被定下了“右派”罪名的干部也陆续被押送下来了,“右派”不同于“下放干部”的是,“右派”是来“劳动改造”,而“下放干部”是来“劳动锻炼”。

给我母亲留下很深印象的有这样一件事——

一个“右派分子”,是重庆城里一所中学的教师,下来后,在这里的“下放干部”中找到了他妻子(也是一个教师),夫妻俩在妻子住处小聚,妻子煮了一顿饭给丈夫吃。此事被领导知道了,马上召开了批判会,要那位当妻子的作检查,因为她没有同“右派”丈夫“划清界限”。那位可怜的妻子只好痛哭流涕地作了“沉痛检查”。

事后不久,因一些干部又累又饿病倒了,而当地又缺医少药,于是,经领导批准,包括“右派”在内都可以请假回重庆城里去看病。回城当然就可以改善一下生活了,于是一些人就想办法装病。

那位“右派”教师也想趁机回城去改善一下生活,但他身体好,怎么装病呢?他就用红药水涂在草纸上,谎称“痔疮”发了。于是他也获准回城看病。临走之前,他又怕妻子担心他的病,对妻子悄悄说了他是装病的事。不幸的是,这位妻子因前一次的教训,再也不敢不跟他“划清界限”,马上把丈夫装病的真相报告了领导。于是这位“右派”丈夫被禁止回城,并遭到批判。丈夫遭此打击,气得扬言要去把妻子杀了。在这种情况下,就由组织出面,押着那位丈夫跟妻子办了离婚手续。

许多年后,我母亲听熟悉的人说,那位丈夫的“右派”罪名得到了“改正”,子女也大了,看到父母双方都一直没有再婚,就都希望父母复婚。但是他们父亲心上的伤口太深,坚决不同意。这个家庭终究未能破镜重圆。

谁能想到,那照片上满面喜悦的“下放干部”心中,还藏着这些苦涩的故事……

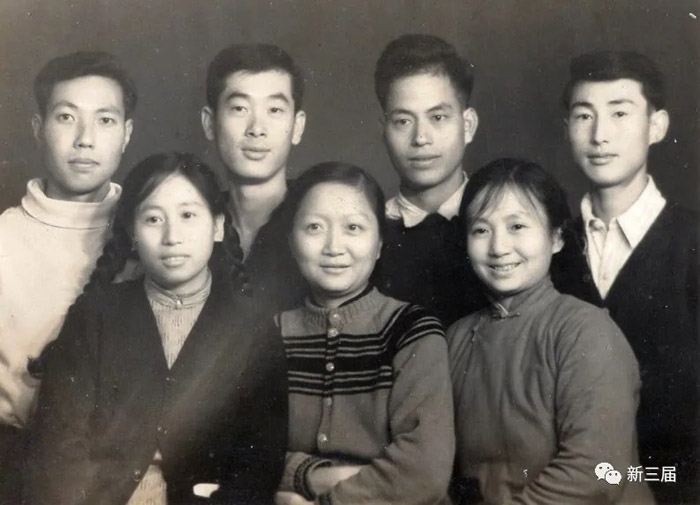

母亲保存下来的老照片中,有一张是他们“首批下放干部欢送首批回队的小余、绍清”(她在照片背面写下了这些说明文字)的留影,照片上她在前排中间,左右二位女士是区委干部小叶和小学教员小王,后排男士都是森林调查第三大队的青年干部。

1959年初,母亲在当了“光荣的下放干部”十个月后,终于得到通知结束下放,但是,这时森林调查第三大队已从林业部下放到四川省林业厅,重庆的队部机关撤销了,母亲和最后几个下放回来的同事被要求直接去已迁成都的队部报到另行分配工作。母亲只好匆匆“路过”而不是“回到”她久别的重庆城内家中,将家事全部托付给外婆,带我们四个孩子去照相馆照了张合影,然后继续背上行李,首次乘坐成渝铁路火车,老老实实去了成都……

2020年8月21日

改定于重庆风江阁