他“飞刀走穴”18年,每年外诊100多次,时常感觉“快要猝死”

医生口中的“飞刀”,指利用业余时间赶往外地,与合作医院医生一起,为患者会诊或做手术。能当“飞刀医生”的,大多是一线城市大医院的主任级医师、顶尖高手。

由于医疗资源不断向大城市集中,呈现出不平衡的现状,这个位于医疗系统外的灰色地带,灵活地向欠发达地区输出了医疗技术,为医患双方带来了便利。

但不可否认的是,“飞刀医生”与外地医院的合作,大多基于口头约定,这种不牢固的关系,时常也会让执行出现异常。

2021年3月的一个星期六,张保大夫驱车行驶在大广高速上。目的地是他再熟悉不过的内蒙古宁城县中心医院。

当天大雾弥漫,能见度很低,张保不敢开快。不时有电话打来,询问他的位置,电话那头,是一位输尿管癌症晚期,正等着他做腹腔镜手术的病人。

2003年,张保在同济医科大学博士毕业,入职宣武医院,以腹腔镜手术知名。

当时的宣武医院,是北方地区最早开展泌尿外科腹腔镜手术的落点之一。内蒙古宁城县中心医院主动和宣武医院联系,希望开展本院的腹腔镜手术。

出于医生的天职,同时希望锻炼自己的临床能力,早于国家大规模对口帮扶政策出台前,张保就已开始义务帮扶这家医院。

“和现在不一样,那时手术不叫飞刀,也不叫走穴,很多是义务的,没有费用的。就是单纯的帮扶和援助,共同成长”,张保说,两家医院的合作并没有任何商业色彩。

“路不好走,要翻山,没有高速,天气差,开车很危险”,张保陆续和内蒙、河北、东北、河南、甘肃、云南等地的多家医院,建立起了帮扶关系,将腹腔镜及其他泌尿外科微创手术技术、诊疗知识传授给当地的外科医生,帮助他们建立起一个个可以独立手术的科室。

“有的基层医院的条件太差了,甚至一些基本检查设备都没有,规范意识也需要强化”,张保到河南新蔡县做手术,需要带着自己的超声波机器,坐五个多小时的高铁,两个多小时的汽车。

“如果只有一个患者,有些专家可能就不去了,我经常是只有一个患者也会去”,张保觉得一旦开始和基层合作,就很难停下来,“总想着尽可能地帮到他们”。

“再说当地医生也欢迎我,对我热情”,张保觉得医生救人天经地义,把自己用到极致,得到认可,也是很有成就感的事。

“医生出去做飞刀手术,医院领导有时候会有意见,认为没把精力完全放在自家医院,我只有不停给他们灌输思想,走出去做手术,也是把自家医院推广出去。现在每年业务量都在增加,就是因为患者信任我们”。

和其他飞刀医生一样,张保也面临着本院考核的压力。作为科室主任和学科带头人,他仍然要首先保证本院学术研究和工作,并在泌尿外科微创手术领域保持领头位置。

张保常常下班后赶高铁去外地医院,凌晨做完手术后赶回北京上班。同事称他为“铁人”。他在2019年累计外出诊疗一百多次,“有时感觉自己心慌气短,有快猝死的感觉”。

从2009年医改推行多点择业注册制度,至2017年《医师执业注册管理办法》实行,国家在逐步为医疗资源“松绑”的同时,飞刀医生的执业过程,依然受到当地或供职医院的各种限制,始终处于灰色地带。

中国目前医疗资源不平衡,患者到一线城市看病成本高昂,飞刀医生们通过外出手术,在患者愿意承受的范围内收取劳动报酬,张保认为是合情合理的。

“无论从患者的诊治、经济角度,供职医院的声望、对方医院技术的提高上,几个层面都是有利的”。

“飞刀医生的这种看似‘私下‘的行为,其实是有政策的支撑,并且合乎国家医疗下沉的方针的”,张保认为。

第3903期

摄影&撰文 | 徐阳

编辑&统筹 | 睿智

承制 | 春光菲林

出品 | 腾讯新闻

=============================================================

武汉解封一年后,他们仍在封闭中,有人怀念方舱医院,有人当宅男至今

2021-04-08

2021-04-08

△回想起一年来遭遇到的种种心酸,尹莉落下了眼泪。

下午6点,尹莉把柜台里里外外打扫干净,准备下班。她是武汉一家大型超市的营业员,今天是她最后一天上班。与此同时,韩琪和安迪分别从家中出发,赶往武汉市中心的一家小饭馆参加聚会,同桌的人有白领、司机、家庭主妇、自由职业者……

新冠肺炎康复患者,是他们共有的身份。2021年4月8日,武汉解封一年了,而他们的自我“解封”,仍在进行之中。

尹莉坐电梯前往地铁站。

尹莉在一家连锁超市工作,病愈回来后,同事们对她明显疏远了很多。为了“避嫌”,她调到了新的门店工作。

第一次见到尹莉,是在2020年12月30日,55岁的她,第二天就退休了,那是她最后一天上班。

她离开岗位,工装还穿在身上,穿过三个居民区、两个菜市场,一路走回家,“这可能是我最后一次走这条路了”。面对即将开启的下半场人生,她有些期待。

武汉解封过去一年了,尹莉还没能完全走出封闭的状态。

她依然觉得别人看她的眼光不对,她也很想告诉对方,“我已经没有传染性了”,但她说不出口。

尹莉在车站候车。

疫情暴发时,尹莉还在超市工作,因为大量接触顾客,包括她在内,很多营业员都被感染了,“但无法确认是上班时感染,还是下班后感染的,不能定为工伤,后来也没人去追究这个问题”。

是否为“工伤”这个问题,尹莉已经不去想了,她自认为是个知恩图报的人,国家化大力气救了她,已经知足了。

2020年3月,武汉方舱医院挤满了患者。

尹莉是武昌方舱医院的第二批患者。

病房有两个临时开水间,因条件有限没有地漏,积水越来越多。尹莉承担起了打扫的工作,她问护士要了四个桶,每间开水房两个,每隔几小时就去倒一次。

直到现在,尹莉到医院复查,还有当时接管方舱的护士记得她:“你是31床的对吧?那时你每天都来倒水,一次提两个桶,男生都提不动……”

尹莉认为,这都是她应该做的,她不愿“欠人人情”。

尹莉在看自己感染时的肺部x光片。

尹莉时常怀念在方舱的日子。那是一个封闭的场所,但人与人之间的关系既开放,又单纯,“一群不认识的人,生活在一起,互相照顾,结下过命的交情”。

反而是离开方舱后的生活,让她很不适应。

尹莉的床头贴着她和爱人的照片。

尹莉的家,是武昌区一个小区的水泵房,这是单位分给她的宿舍。

走进房间,一股刺鼻的消毒水味扑面而来。一年过去了,尹莉依然保持着每天用消毒水泡衣服的习惯。

宿舍17平方米大,只有一个卧室,没有卫生间、浴室、厨房。上厕所要去对面的办公大楼,洗澡在保安宿舍的公共浴室,烧饭在门外起一个炉灶……

康复出院前,楼里和她相熟的保洁大姐给她打电话,问她什么时候回来。“当时我挺开心,觉得还有人在关心我”。尹莉回到家后,才发现她上厕所那栋楼,她平时进出的门上,挂了一把大铁锁。

“从此以后,我再也没有进去过了”。

尹莉到保安宿舍的公共浴室洗澡,每次都带着酒精,洗澡前后会把自己碰过的地方擦一遍。即便如此,还是有人劝她,“不要再来了,对大家都好”。

尹莉的卧室中放着一只洋娃娃,她说好看就买回来了。

丈夫也被尹莉“连累”,他在博物馆上班,“去年博物馆开馆,单位说,让他别去了,换人了”。说起这件事,尹莉抹抹眼泪,“有时我和老公吵架,我都不敢做声,确实是我害了他”。

康复以后,尹莉变得沉默多了,“好多事情我都记在心里,不说出口,因为就算我说了,也不起作用”。

她从不跟人吵架,遇到对自己“不公平”的事,也不愿吭声。

尹莉说,病友们也常遭遇这样的事,大家常相互鼓励,“不要和他们一般见识,该做什么做什么,都会好起来的”。

如他们所言,时隔一年后,随着恐慌情绪的消失,尹莉很少再因“新冠康复者”的标签受到“特殊待遇”,但要彻底走出这种封闭的状态,仍需要时间。

“希望退休之后,能多学点东西,多帮助点人,重要的是,要为自己而活。”

韩琪、安迪和刘宝昌在KTV聚会唱歌。

和尹莉告别后,我们来到武汉市解放路的一家KTV。

韩琪、安迪和刘宝昌正在包厢里唱歌。韩琪是位30多岁的单亲妈妈,安迪是20出头的小伙,刘宝昌是一名40多岁的司机。

因为一场大病,这三个原本不搭的人,成了患难之交。

音乐切换之间,三人沉默不语。

生病前,安迪开了一家旅游公司。病愈后,公司也开始恢复工作,但他很少去公司,“怕给合伙人和员工造成麻烦,后来干脆在家办公,有一年没去上班了”。

出院后,他做的第一件事是给全家人买了保险,“之前觉得自己年轻,身体健康,不会考虑这些问题。没想到突然得了这个病,要不是国家负担费用,我们这些人还真的可能会倾家荡产”。

跟同龄人相比,安迪爱好不多,平时宅在家看剧,在“唱吧”唱歌,有些粉丝互动,也不算寂寞。长期宅家的“后遗症”,是这一年他长胖了很多。

刘宝昌展示病友们给援鄂医疗队赠送的锦旗。

“父母现在对我也没什么期望,只要我好好活着就行”。

“以前总想着赚多少钱,开什么车,买多大的房子,每天加班、应酬……”相比起来,安迪觉得现在的生活也不错。

“但也不能宅一辈子”,他可能结束宅家,尝试回公司上班,但那至少到明年了。

韩琪和女儿小宁在武昌方舱医院治疗期间留影。

韩琪是安迪在方舱医院认的干姐姐。

韩琪刚进方舱时,女儿小宁在其他医院治疗。在女儿转入方舱前,因为想念女儿,韩琪每天都会哭。安迪时常安慰她,陪她聊天,一来二去成了朋友。

和尹莉一样,韩琪仍然怀念方舱的生活,“医生、护士、病友,大家就像一家人一样,回到现实生活,却常被人当‘病毒’看待”。

韩琪说,从隔离点回家第一天,车刚开到小区楼下,邻居们马上就回屋里去了,没人和她打招呼,她的心情一下落到了最低点。

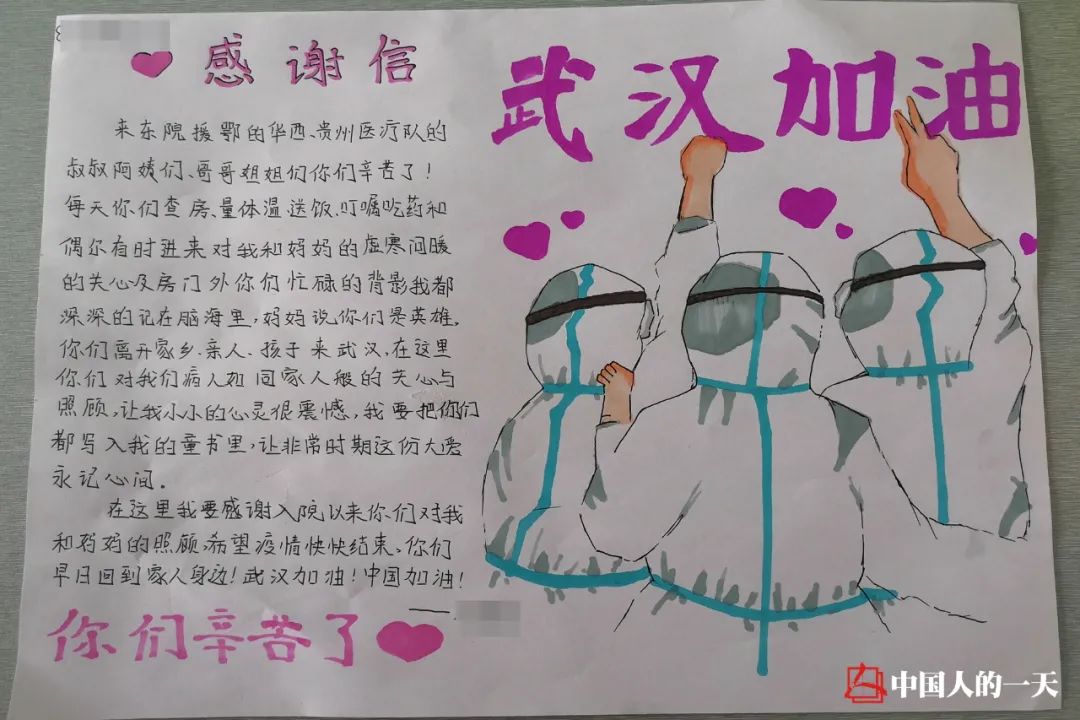

女儿小宁在武昌方舱医院期间画的画。

“大家心里都清楚,像我们这种康复患者是不会传染的,但心里还是对我们有排斥”,韩琪说,现在到学校接送女儿,熟人开始给她打招呼,但不会靠近。

“我也会自然地离他们远一点,不是怕传染他们,而是一种条件反射”。

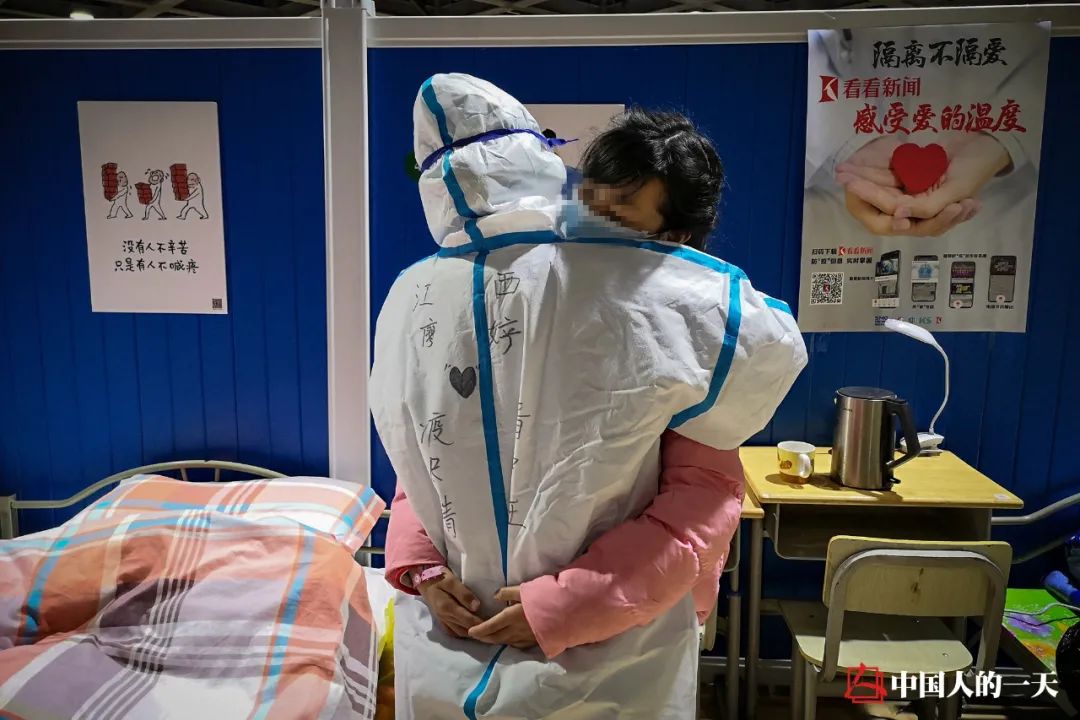

出院前,小宁和一位照顾自己的护士姐姐拥抱在一起。

韩琪是病友群的群主,“说起来挺心酸,我们这个群里,每个人都有不同的故事”,康复后,丈母娘不让老婆回家、邻居要卖房子、亲戚断绝来往……

安迪说,有和他住同一小区的女病友,“康复出院后,丈夫和孩子都搬到了公婆家,留她一个人独居”,病友在家中摔倒,撞破了头,给老公打电话,老公也不敢回去看她,“后来是我送她去的医院”。

“武汉解封一年了,但我们还没有完全解封”,安迪说,即使亲友恢复了联系,即使邻居恢复了来往,但有些隔阂,一旦形成后,就很难再消除了。

小宁写给医疗队的感谢信。

刚出院时,病友们几乎每个星期都有聚会,后来大家陆续上班了,一个月也至少要聚两次。今年春节,许多人都没回老家,而是和病友们一起过年。

韩琪说,“我现在觉得,亲戚朋友都可以不要,只要我们这些病友能在一起”。我们记起,而在和伊莉交谈时,她也曾多次流露出类似的想法。

抱团取暖,或许也是逃离封闭的一条捷径。

在这次聚会的尾声,几个人在KTV包厢里,相互依偎,合唱起了一首《明天会更好》,边唱边哭边笑。

《中国人的一天》第3904期

摄影&撰文 | 加加

编辑 | 匡匡 小为

统筹 | 小为

出品 | 腾讯新闻