“三无老板”和一条街的好人

"

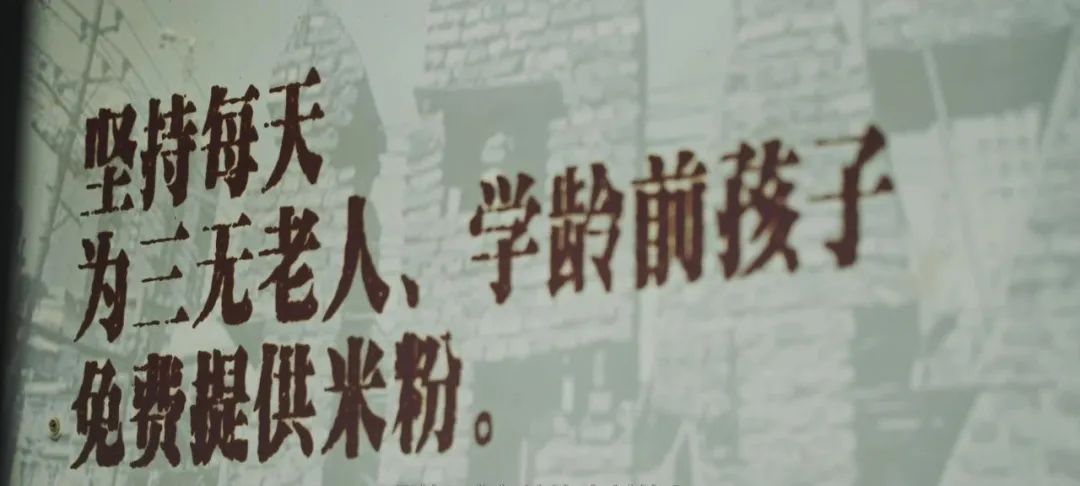

在长沙雨花区德馨园社区,“无钱、无经验、无设备”的三无老板刘国兴,在邻里帮助之下开了一家粉店。于是刘国兴定下规矩:流浪者、环卫工人,老人小孩来这里吃粉不用给钱,“想恰就恰”。

九年间,药店、理发店、修脚店…周边越来越多的店面老板受到感染,开始帮扶弱势人群。社区里,一个互助的链条因而产生。

图 | 邻居常聚在粉店门口

图 | 粉店里贴的标语

“一碗粉”的善举能激起多大的涟漪,恐怕连刘国兴本人也想象不到。在社区的组织下,好人多粉店周边的理发店、药店、卤味店、修脚店等十余家店铺陆续响应,向困难户、老人、小孩等群体开展免费服务或长期折扣服务,渐渐形成“好人好店一条街”。

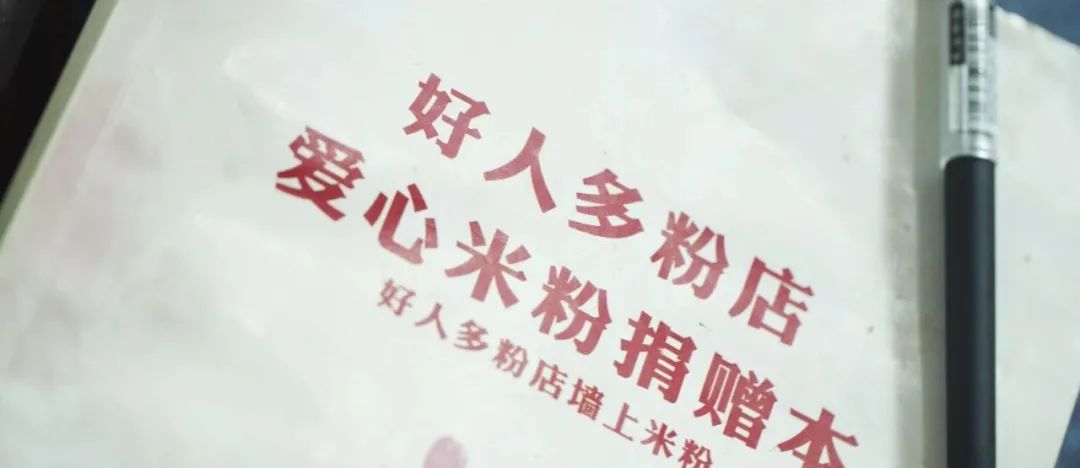

腾讯公益慈善基金会、腾讯广告、腾讯CDC联合举办的“我是创益人”大赛已经举办了4届。“好人好店”是其中孵化的项目之一。项目团队去线下寻找符合要求的好人好店,刘国兴的米粉店是被选中的其中之一。公益组织协助这些店铺在腾讯公益募捐平台开启互联网筹款项目。爱心人士进入米粉店进行消费时,如果愿意为所在社区的弱势群体买单,可以选择通过腾讯公益平台的“好人好店”项目进行捐赠。粉面馆所在社区的老人、环卫工人、学生以及流浪人员在没有现金的时,可以通过扫码微信卡卷的形式核销爱心人士捐赠的粉面。

从刘国兴所在的社区互助样本中,可以看到邻里间和睦互助的传统。“好人好店”项目在之后还会陆续扶持其它“好人好店粉面馆”、“好人好店理发店”、“好人好店公益超市”等多种形态的社区店。帮助我们找回,住进高楼后丢失的东西。

编辑 | 杨涛

========================================================

困在互联网黑话里的年轻人

过去十年,你被互联网改变了多少?

有些变化能被轻而易举地描述出来,有些则不能,比如语言。你是否注意到,在不知不觉中,一些原本不存在的词汇,由互联网大厂创造出来,开始越来越多地出现在人们的对话、文稿,甚至思维模式中。比如“赋能”、“心智”、“链路”,它们在创造之初确实提供了高效的表达,但随着千篇一律地被滥用,也意味着个性化表达的消失,思维的僵化,甚至某种异化。

如今我们注意到,语言,作为普通人最后的营垒,也出现了溃败的迹象。

当一个人需要沟通项目进展的时候,他会说“我们拉齐一下”;当一个人想要获得更多细节的时候,他会用到一个词“颗粒度”。人与人的交流被极度简化,就像给计算机输入一串代码,对方就会神奇地给出运算答案。

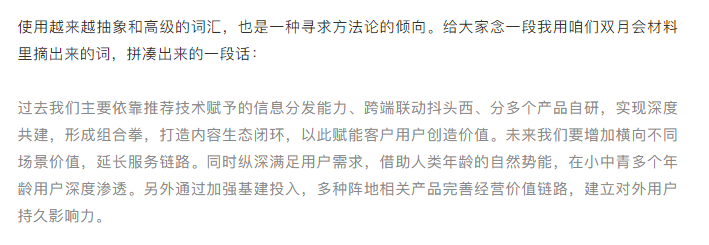

许多大厂都面临这样的问题,比如已经超过十万人的字节跳动体系。在3月30日字节跳动九周年演讲中,张一鸣花了不小的篇幅展示了一段充斥着“深度共建、自然势能、价值链路”的双月汇报材料。他批评了这段看起来令人云里雾里的陈述,“我们的很多重要决策并不需要那么复杂的描述。”

但这样的警醒仍然是稀少的。诸如此类的陈述充斥在互联网世界,也延伸到人们的日常生活。“语言的边界决定世界的外延。”维特根斯坦在《逻辑哲学论》里这样写道。这是一个互联网大厂黑话朝着现实世界侵蚀的故事。

文 | 易方兴

编辑 | 姚璐

钉钉还在闪烁。她以一敌多,对接客户那边的四个人。刚交了一版策划案,她用大白话说:“我们接下来将在几号几点在XX发布什么内容,会用到XX微博账号……”

客户来自一家互联网公司,打断她:“我觉得你没有想清楚这个策划,你要不自己捋清楚之后,我们再开会吧。”

这不就是让她再重写一份?这哪行!

柳菲菲吓了一跳,马上想清楚了问题出在哪。刚才困意袭来,她竟然为了省事说了大白话。

在互联网圈里混,怎么能说大白话?

她赶紧补充,把同样的意思重新说了一遍:“我们先开篇预热,拉高期待值……然后借势发酵,引起围观,为营销赋能……”

客户:“对呀,你看这就清晰多了。”

类似的新鲜事到处都在发生。在广告公司的陈强,刚入职,接了个互联网公司客户,客户就说要打造“全场景体验”。他没听懂,客户解释,就是让他把公司的标志P在不同的图片上。

陈强顿时有点懵。做了一版,交了,客户又说:“不够增强现实。”

“啥叫不够增强现实?”陈强又问。

“就是把2D卡通人物做成3D效果。”客户说。

这个案子结束之后,陈强总结——互联网公司不说人话。

▲ 张一鸣批评的双月会材料。

现实摆在柳菲菲和陈强面前,既然身在这个行业,该怎么与互联网行业的人沟通?

首先要做的就是必须先懂互联网黑话的意思。柳菲菲专门弄了个文档,像记单词一样记录。高频率出现的词语有:

赋能——赋予能量。AI赋能、品牌赋能……总之,在互联网,所有东西都能赋能。

链路——链条和路径。链条听起来太low了,要说链路。

对齐——指把两方信息同步一下,近义词“拉通”、“拉齐”。常用语“我们对齐一下”。

颗粒度——“这个方案颗粒度不够细”,意思等于“方案不够细”。

……

这些黑话,一部分是生造出来的,就是在最新版的《现代汉语词典》里也查不到,比如“链路”、“赋能”。一部分是给原有的词赋予了新的含义,比如“对齐”、“颗粒度”。还有一部分,是外来语,比如OKR、KPI。

最让柳菲菲纳闷的是,许多互联网黑话刚刚出现,含义不明,用起来十分费解,但又传播得极其迅速。比如经常出现的痛点、痒点和爽点,三个点的区别困扰了她很长一段时间。

有一回,团队组长开会说,“这个项目,我们不能只看痛点,也要明白用户的痒点是什么,然后在爽点上寻求突破。”她忍住吐槽的冲动,不停点头。

团队其他人也是一副恍然大悟的样子。会后,她悄悄问一个男同事,同事说出了自己的理解,“痒点就是让用户有点爽,痛点就是让用户一直爽,爽点就是猛得一爽。”

柳菲菲当时就觉得,自己要走的路还很长。

▲ 图 /cfp

逼自己卷入互联网黑话的体系里,不是一件容易的事。对柳菲菲这样才入行的新人来说,这意味着要替换掉自己原来的语言方式。

最直接的困扰,就是如果不懂黑话,连正常的交流都有困难。刚入职那会儿,她接到部门领导通知,团队彼此要“拉齐水位”。她心想这也管的太宽了,倒水难道还要杯子水位一致。同事们知道了笑了好久,原来拉齐水位就是同步一下信息。

她意识到,这么下去不行。换成互联网黑话来表述——她的底层逻辑需要换一换了。

交流只是黑话的初级功能,她后来发现,黑话的进阶功能,就是互联网黑话用得越多,就越能显得对行业了解深入。她以前对此不以为然,“管天管地还能管得了我怎么说话不成,听得懂就行了。”所以即便是知道意思,在公司也是能不用就尽量不用。直到有一次开项目会,她站起来,用白话陈述了自己精心准备了一周的方案,领导摇头皱眉,采用了另一个被黑话包装起来的方案。

方案的名称是《以用户体感为抓手,赋能新次元营销场景》。

名字很唬人,但内容她一看就是拼凑的。她也没揭穿,请病假回家睡了一天,自我反思,目的是“梳理认知,沉淀思路,迭代底层逻辑。”

她决定卷入其中。

就像柳菲菲逃不出这个充斥着黑话的互联网世界,某种程度上,互联网黑话也是互联网世界的边界和高墙。在由互联网大厂掌控的这个世界里,黑话的输出,也成了各家大厂输出自己价值观的一种方式。

作为互联网黑话的诞生之地,大厂内部的员工们更有发言权。杭州阿里巴巴的苏明已经是六年的老阿里人了,他把使用黑话形容为“练基本功”。

在阿里,这些黑话不光体现在说上,更是体现在写上。在全面取消周报之前,阿里周报曾经是黑话的重灾区。“当时我们团队的leader不光让我们写做了什么,还得写上自己反思和感悟。”

写做了什么也很有学问。“要用好抓手这个词。比如说我做了一个项目,项目的重点是A,那么我一定要写成以A为抓手。还有心智这个词也是,心智是怎么传导的,如何打造用户心智,这些一定要写到感悟里面去。”

在这个过程中,最荒诞的部分,是同样的内容,都对应着一套另外的黑话说法。

在网上卖——可以说成是“抓住流量风口,布局线上新零售。”

到处投广告——可以说成是“全链路深度营销,矩阵式打法。”

有销售经验——可以说成“对裂变增长有较完整的方法论及实战经验。”

周报曾经一直都是苏明的负担,每次少则写1小时,多则3小时。有的同事为了体现出自己勤于思考,周报写得巨长,苏明在阿里见过的最长的周报有上万字,里面是黑话、术语的堆砌。“写得长就会得到表扬,就会显得很认真。”更关键的是,如果周报里用了很多互联网黑话,就会显得很专业。

在阿里,互联网黑话和周报背后的汇报文化密不可分。王建和,阿里巴巴文化布道官,在《阿里巴巴的基本动作》中就写到,“管理者做思想团建的核心意义,就是让团队有共同的语言,共同的符号和共同的理念。”

如何让团队有共同的语言?阿里巴巴文化布道官王建和的答案是,“日报、周报、月报就是最好的抓手”。有一回,本来是晚上10点交日报,结果有个人11点多才交,王建和回复,“从今天开始,如无特殊情况,晚上9点之前写完拜访记录,发完日报!超时,按照团队内日报未发规定处理。”

在《重新定义管理》一书中,布赖恩•罗伯逊阐述了语言在企业管理中起到的作用。“有些时候我们往往忽视了我们所选言语的力量。语言通常被视为文化的口头表达,但语言同样能创造文化。”他发现,一些特定的术语,能够改变团队中人与人共事的体验,从而提高管理效率。

互联网黑话,与阿里、拼多多等公司推广的花名系统一样,都是一种管理手段。有的时候,紧密合作的同事之间,都不知道对方的真名。并且,大家都使用同一套互联网黑话系统。你所面对的到底是一个什么样的人已经不重要了。花名和黑话,建立的是一个人的工作人格——这个人格精干、高效、很少情感表达。人的差异性一旦被消除,那么无疑可以提升管理效率。

就这样,在日复一日、周复一周、月复一月的汇报和会议的打磨中,苏明的黑话基本功磨炼得极为纯熟。

黑话学得多了,原本叛逆的柳菲菲也麻木了,“互联网黑话就像遮羞布一样,金玉其外,败絮其中。”

也有人曾经尝试过揭开这层遮羞布。

孙亮毕业后去了一家创业公司,创始人是大厂出身,管理方式也袭用了大厂那一套。日报、周报、月报一个都不能少。到了开会的时候,每个人都要对着自己做的ppt发言,美其名曰,“锻炼融入团队的能力”。去年8月份的凌晨1点,公司一个项目失败了,所有人在一个黑色窗帘的会议室围坐着,挨个反思检讨,“我前面有个同事说的是大白话,说没有达到客户的要求之类的,结果挨了大领导一顿批,说反思的深度不够。”

孙亮看到大领导指着那个员工的头,说了一堆要“强化用户感知”之类的黑话。他听不下去了,“意思不就还是说没有达到客户要求吗?”

在这样的团队里,个人的意志是需要被磨平的目标。大领导常用一个词“ego”,意思是“自我”。“互联网人ego要低一些。”他经常听到这样的话。

他觉得这样的公司待着没意思,半个月后跳槽去了另一家公司,去之前还专门调查了一下部门主管的背景。结果也没有好多少,第一天开会,他又听到了熟悉的“赋能”、“感知”、“链路”。

他也纳闷,这些词是究竟是谁创造并传播开来的?

在互联网界众多前赴后继的造词大佬里,贾跃亭可能是代表人物之一。

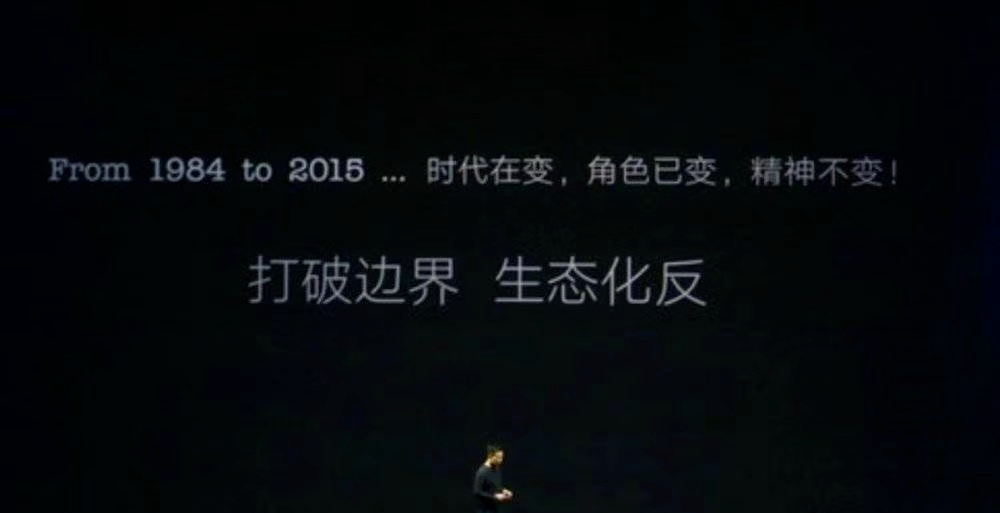

2015年的一个春天,即将为梦想窒息的贾跃亭,站在北京万事达中心的乐视新品发布会舞台上,他的嘴里说出了一个互联网新词——“生态化反”。

这个词,乐视公关稿的解释是:打破硬件边界、UI边界、内容边界、应用边界,打破整个产业链中的创新边界,打破内部的组织边界,让生态产生强大的化学聚变反应,形成开放的闭环,给用户创造极致体验的同时,也向所有第三方开发者史无前例的开放所有权。

360CEO周鸿祎当时吐槽,“哪怕说了一万遍,我还是要强调,创业者不要说生态、平台、化反之类的大词,要讲人话。”

但光是吐槽,改变不了时代。互联网公司钟爱“讲故事”,很多时候,打造一组新的语汇,是为了给消费者、股民讲一个神秘又迷人的故事。

如今回看,2015年也是互联网黑话的爆发年。随着移动互联发展,新的商业模式诞生了新的企业,也引爆了新的战争。这也是一场对互联网话语权的争夺之战。2015年的最后——滴滴和快滴宣布合并,58同城和赶集、美团和大众点评、携程和去哪儿这些原来“水火不容”的竞争对手均选择了“联姻”。在这些事件背后,均有BAT的身影。

“资本掌握在谁手中,谁的话语权就大,就有创造这些新词的权力。”张维是一家互联网出行公司的中层,他在2015年底参与了一场“人才高峰论坛”,当时BAT三家公司的人力资源部负责人均登台做了演讲,他最多的感受就是“听起来很高深”。

“当时赋能是阿里提的最多的词,蚂蚁金服招聘总监演讲说,要把招聘业务赋能出去,打造生态化运营,我当时都是懵的,这说的是什么意思?”接下来,百度的人力负责人的演讲也让人费解,题目是“人才成长机制与价值创造闭环”,而腾讯则是介绍了他们人力资源管理的三支柱——COE、HRBP、SDC。

“我当时一边听,一边得用手机搜是什么意思。等我们这些中层学会了,我们就会教给我们下面的人。”张维觉得,正是这些黑话组成了企业的价值观和思维方式,“我们这些小的互联网企业是很难产生价值观的,只能照搬BAT大厂的价值观。”

就像一座金字塔,互联网黑话自金字塔顶部产生,逐步朝着底层扩散。

就像操作系统一样,随着时代变化,商业格局变迁,互联网黑话也在不断升级。

孙璇去年刚刚来到天猫。面试之前她准备了各种可能出现的面试问题,结果面试官有个问题还是把她问住了。

面试官问:“你觉得你的抓手是什么?”

抓手这个词还能这么用?这还不是最让她迷惑的,进入公司之后,她要熟悉天猫会员的设计思路,结果发现团队自己人写的文章也看不懂,比如,“会员设计等于权益价值感知设计”,又或者是“权益感知四梯度之一是权益原子表达”。

她用了两个星期,才搞明白是什么意思。原来,互联网黑话,已经从单纯的创造词语,发展成为创造句子了。

如果说“赋能”这类词,是互联网黑话1.0版本,那么“实现权益原子表达”这种,就是互联网黑话的2.0版。“就是单个的词都懂,连起来成句子就不懂了。”

而随着短视频的兴起,诸如字节跳动、快手这样的新的独角兽公司诞生,黑话的话语权开始出现了偏移。

抖音、快手都采用双月OKR的管理模式,这甚至会影响员工的说话方式。快手的员工周阳吐槽,公司里不少人的说话方式让他感到别扭,“四个月不说四个月,非要说两个双月;催一下不说催一下,非要说推一下;沟通不说沟通,非要说对齐。”

有一回,他坐公司电梯,看到大屏上显示“进入12月的第2个双周,这个双周最高气温xx度,最低气温xx度”。他很郁闷,平时说双月也就罢了,“好歹每两个月Review一次OKR,双月还有那么点仪式感,双周是个什么鬼?12月的第三周不会说吗?”类似的情况,在字节跳动一样出现。

如今,互联网黑话不仅纵向在升级,横向也有扩散开来的势头。

柳菲菲平时要接触各种各样的不同行业客户,她发现黑话有一种朝着不相干的行业传染的趋势。比如618她买化妆品,一看有个化妆品的广告语都变成了“XXX赋能鲜颜系列”,她赶紧划走。还有一回跟一个做建筑的同学聊天,同学张口就是“我们要用照明赋能楼宇”,她问是啥意思,同学说,就是要在楼里多安装一些声控灯。

大疆这样致力于“持续推动人类进步”的科技公司,也诞生了内部的黑话系统。比如元神、语意隔膜。在大疆工作的员工李可说,一个事情做不好,他们会说“元神差一些”。再比如评价一个人“高大上”,并不是什么好词儿,说的是一个人学历很高、履历光鲜,但不好好干活儿。

互联网黑话不仅成为互联网的边界,也在成为互联网的高墙。墙外的人听不懂墙内的人在说什么,而墙内的人还不自知。

柳菲菲仍然还在学习和使用互联网黑话的过程中。最近的一次是春节前,她与一家互联网公司的项目负责人争论业务内容。令她沮丧的是,对方说的黑话她还是听不太懂,但她决定反击,也在脑海里搜刮对方听不懂的“高深”术语。她只是觉得,“气势上不能输”。

他们像说天书似地对话了半个小时,项目推进了0。