当过华侨小姐的我,离过两次婚,仍然活得美丽

我叫郑丽如,是一个传统的中国人,有中国的文化和道德,也接受了很多西方社会开放自由的文化。现在的我终于在传统和自由开放中找到自己的路,明白人生就是要快乐、健康、美丽地活在当下,凡事简单一点、看淡一点,平淡是福。

我是台湾客家人,有一个哥哥和一个弟弟。爸爸是工程师,是全家的靠山。妈妈是个非常贤惠、吃苦耐劳的家庭主妇。她什么都顺着爸爸,对我们更是无微不至的照顾。小时候出去玩,爸妈手上总是牵着我们三个小孩。妈妈的手上总是有三件外套,天热她给我们拿着,天冷了就给我们穿上。

父母非常注意孩子的教育。爸爸是那种认为“万般皆下品,唯有读书高”的知识分子,特别注重学业,要我们认真读书,做个对社会有用的人。至于其它无关的东西,会浪费人的精力,会影响学习,那么就不要了。比如说我想跳舞,可爸爸说那是“不三不四”的东西,不仅不让我跳,连电视里的综艺节目都不让看。

而钢琴则是必学的。5岁起我们就开始学钢琴,每周都会有私人老师来我们家教钢琴。我们三兄妹每天都要练习1个小时的钢琴,否则不许玩,还会被鸡毛掸子打屁股。作为孩子,我们是没有什么发言权的,只能一切照做。

1981年,哥哥快到当兵的年龄了,我刚刚小学毕业。那时候台湾有不少人移民到美国去了。爸爸希望我们能有更好的学业和事业,也想要移民。

拉丁美洲的哥斯达黎加是个气候温和、人民友善,还容易拿到居留的国家,爸爸说我们全家可以移民先过去,然后在那里等美国的绿卡。爸爸卖掉在台湾的家产,带着我们一家五口和两个皮箱,从台湾坐飞机到夏威夷,再转机到危地马拉,辗转了30多个小时,才到达哥斯达黎加。

刚到一个新国家,我们什么都不懂。还没买车,我们坐公车连钱币都看不懂,到超市也看不懂哪个是油、哪个是肥皂。有次遇上一家台湾人,他们教我们怎样适应当地的生活,后来成了我们的好朋友。爸爸会一点英文,因为是工程师,他给一些台湾来的孩子做家教,教那些孩子数理化。慢慢地,他的这些学生也都成了我们的朋友。

我们不懂西班牙语,上课听不懂老师说什么,平时也没法和其它小朋友玩在一起,弟弟很害怕,还老急得哭。我也好不到哪里去,经常感觉孤独。爸爸就鼓励我们“读书第一”,还请了家教来帮我们学习。他教导我们要上进,要“自己努力”。

我试着去接触几个比较看起来善良的外国同学,送一些中国的糖果和小礼物给她们,还叫她们来我们家吃饭。慢慢地就交了几个朋友,开始适应当地的生活。随着时间的推移,我们的语言越来越好,我感觉融入了当地,完全地适应了当地的生活。

19岁那年,我当选为哥斯达黎加华侨小姐,第二年在主办方的邀请下再次参赛,当选为中美洲华侨小姐。

本来我父母,尤其我父亲,是不同意我参加华侨小姐选拔赛的,他认为这是很没意思的东西。但是我父母几个在哥斯达黎加的台湾朋友一直推荐,说“反正就是好玩,让她玩玩吧”,帮我说服了父母让我参选。

跟我一起参赛的女孩子们都很重视这次选美,她们有很多漂亮的礼服,闪亮闪亮的,让我很羡慕。我父母却把这件事情看得很淡,既没让我参加训练,也不同意我花钱去买衣服。后来,妈妈见我很失望,才向她的朋友借了一件旗袍和一件礼服,我自己再向一个朋友借了一件白色礼服,就这样灰姑娘似的去参赛了。我抱着试试看的心态去,最后我却当选了。

当上华侨小姐是件很荣耀的事情,当选之后我很开心。爸爸却不觉得有什么,就好像我是参加一个派对回来而已。哪怕是后来主办方邀请我和我的家长去中美洲巴拿马、洪都拉斯搞活动,吃喝玩乐全包,爸爸都不去,妈妈就当是去度假,除了照了几张相,谁都没有再提起过这件事。

当上华侨小姐后,有朋友介绍我去T台上走时装秀和接电视广告。我很高兴做这些事情,也逐渐萌发了做模特的念头。但我快要上大学了,爸爸管得又特别严,所以走秀和做广告的事我偷偷地干了几次,就没有继续下去。

我们家是特别传统的那种家庭,父亲管教特别严。我们如果要出去玩,跟谁去、去哪里,一定要报告得很清楚才能出门,而且在晚上6点(即天黑)以前必须回家。我一般会跟弟弟串通好,说我们去图书馆读书,然后我们就能一起走出门。出门后他去玩他的电动玩具,我去跟朋友约会。

父亲还不许我和男生多接触,哪怕是打个电话都不行。记得有一次下大雨,同行的男同学没有伞,我和他共伞,快到家时我把伞借给了他,让他雨停后再还给我。后来雨停了,那个男生来还伞,开门的是我爸。看见门外的男生,马上变了脸,直接把人家关在门外,转过身来就说我“你怎么能把伞借给男生呢!”我解释了原因,结果却招来父亲一顿大骂。我虽然觉得委屈却也没有办法。

1989年,我不到20岁,我们全家终于拿到了美国的绿卡,一起搬到了美国休斯顿。我有点不开心,好不容易适应了哥斯达黎加,我都已经上到大二了,还瞒着父母有了一个男朋友,现在又要从头来过。不过爸爸说一我们就得做一,我们自己是没办法自己做决定的,而实际上我也一直很听父母的话。所以我们就搬到美国去了,男友也不了了之。

我转学到休斯顿大学继续学金融。这是父亲为我挑选的专业,他说这个前途好,做商场女强人挺好。我没有经验,当然听从了父亲的安排。

在美国的大学里我一如既往的是个单纯的乖乖女。我从来不缺课,也很少去参加派对,既不抽烟也不喝酒,那些东西对我没有诱惑力,我也不知道美国花花世界里的东西。

1992年大学毕业,因为我会中文、英语和西班牙语,这种语言优势让我在一家大型食品公司做人力资源管理。因为学的是金融,一年后我转入银行系统。

刚开始上班我挺有满足感的,因为可以自己上班赚钱了。但很快我就发现银行的工作其实并没有多少吸引力,所以就犹豫着是否要转到教育界去。

我一直特别喜欢小孩子,觉得他们特别可爱,我很喜欢、也很有耐心和他们说话、玩耍。听说休斯顿学区有培训计划,被录取后的第一年是边当老师边做培训,白天教书,下课之后每周还有两三个晚上要去大学补修教育课,一年培训结束后能通过考试的人,就能拿到老师的证书当老师了。我犹豫了一下就报名参加了培训。

爸爸知道后非常不高兴,认为我去做老师是“大材小用”了。可是我觉得自己不是那种商场女强人。我在电话里对爸爸说:“我真的特别喜欢孩子,先让我试试看吧。”已经回到台湾的爸爸无可奈何,终于同意让我做老师试试看。

从我做老师的第一天起,我的教学就非常顺利。美国的小学老师是什么课都要教的,从早到晚都要教学生阅读、写作、数学等,我都是用英语和西班牙语两种语言教的。我觉得自己天生就是当老师的料。看着孩子们慢慢地学习、慢慢地成长,我非常地有成就感。

带班两三年后,父亲从台湾飞到美国,进到我的教室看我教书。在我的教室呆了大概2个小时后,看见快乐的我和学生,爸爸终于同意让我选择教师做为终身职业,并为我的业绩感到骄傲。就这样,我一直做老师,带了18年的课。

为了让自己对教育有更深的了解,我在做了老师之后还继续回到大学自修,拿了一个双语教育的硕士学位,这个学位也让我后来得以成为学习障碍诊断师。

在美国上大学时,因朋友的介绍,我交了一个男朋友。他是马来西亚人,长得特别帅,对我很好,我们在一起很开心。但是他大学没毕业就辍学了,靠四处打零工生活。我的父亲和兄弟们都不喜欢他,一致认为他不稳定、没有前途可言。

爸爸让我带他去见男友,说请男友吃饭。我以为爸爸是想认识男友,后来才反应过来爸爸是去让我们分手的。父亲对我的男友说“天下没有不散的筵席。”

男友接受了我爸爸的建议。我也不知道自己该喜欢什么人,是不是真的就爱我的男朋友?我跟男友好仅仅是因为他长得帅、可以一起玩而已,让我和男友分手也并不觉得伤心,就接受了父亲的决定,毕竟爸爸是为我好。

1992年大学毕业后,有人给我介绍了第二个男朋友。他也是从台湾到美国的客家人,他的父亲是带博士头衔的工程师,母亲是台湾的大学教授,哥哥和姐姐都在哈佛上大学。他的家庭背景和工作的稳定都让我的父亲满意,于是我们交往了。他对我也很好,和他在一起我觉得稳定、有安全感,于是我们在1995年结婚了。

刚结婚的时候我们也很开心、很幸福。我喜欢旅游,丈夫就会在周末和我来一场说走就走的旅行,两个人的生活,自由地快乐着。

我想要自己的孩子,可结婚几年还没怀上。去医生那里检查,被告知是我们双方都不太好,我们就开始尝试人工的方法。那时候很辛苦,要定期去医生那里打针、吃药,很快我就变得体型臃肿。所有的费用医保不报,得自己出。这样子坚持了四五年,我们花了很多钱,身体上很辛苦,精神压力也很大。丈夫想放弃了,他认为没有孩子也无所谓,可我不愿意放弃。实际上因为想怀孕,我的注意力一直在治疗上,对丈夫慢慢地疏远了。我们之间已经有了裂痕,但是我没有意识到。

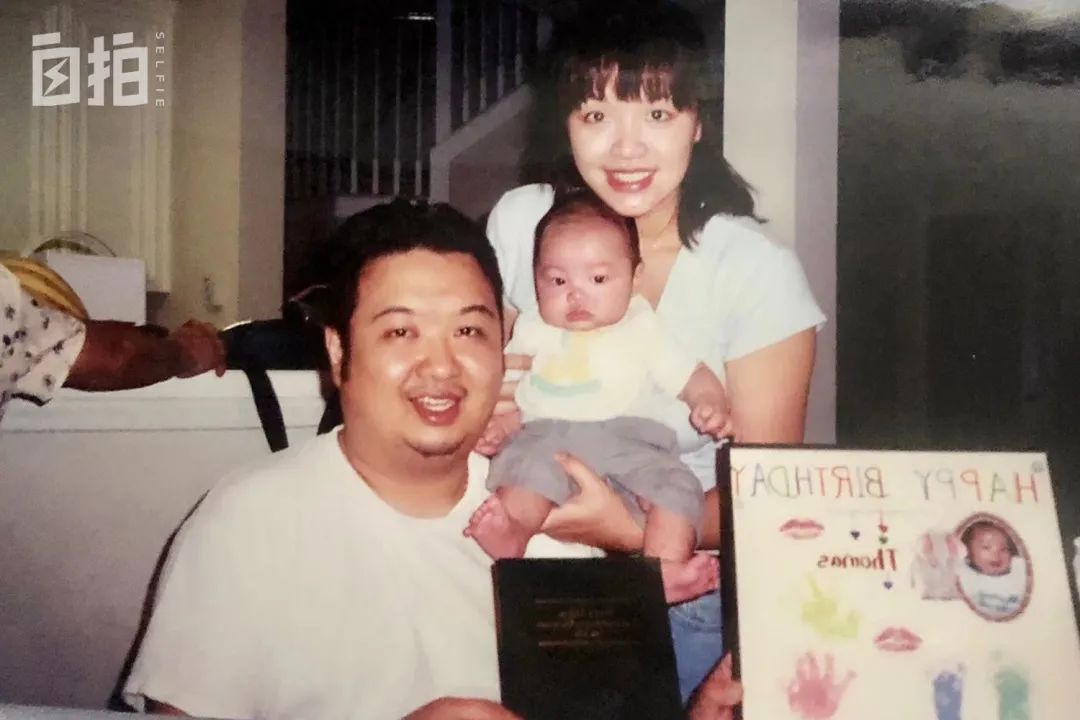

2000年我终于成功怀孕,生下了一个健康的男孩,巨大的喜悦暂时掩盖了我们之间的问题。我几乎把所有精力都投到儿子身上,丈夫不理解我的母爱,抱怨我说:“你100%的时间都在孩子身上,我一点都不重要,其它什么事情你都不在乎!”

我跟老公说,“这段时间儿子需要我们100%地去爱他”,丈夫却认为我应该分一点爱给他。但是我真的分不出时间给他,我要让儿子长得健全,要让他吃得好、玩得好、学习得好,什么都要给儿子最好的,就像我的父母对我们一样。

慢慢地老公晚上不想回家了,他说“一回家就烦,都是婴儿、小孩子的杂事”。

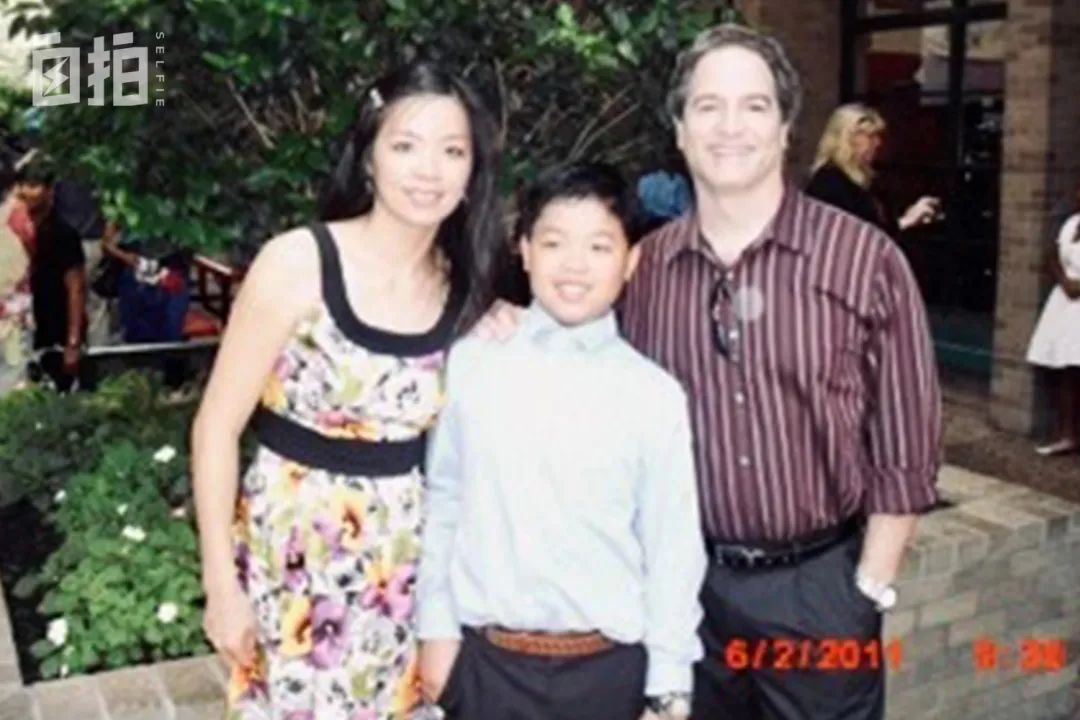

2008年,儿子8岁,我们终于决定各自去寻找自己幸福的人生。

我和老公协议离婚,友好平静地分开了。我们还专门咨询了心理学家,告诉儿子:“爸爸妈妈决定分开,但我们仍然是你的父母,我们仍然会像以前一样爱你。”儿子从出生起就很听话,故此也能平静地接受现实。但是我一直拖着,不敢告诉父亲,直到离婚后两年才告诉他。

爸爸叹息说,“我已经感觉出来,你们分开了。”

慢慢地我发现他的情绪不稳定。有时候他会为一些小事情大发脾气,乱扔东西,有次甚至将文件夹砸到我的头上。事后他特别后悔,又是道歉又是写保证信,可是过段时间又会重复。他自己也对我说“当我开始高声说话时,你要提醒我啊。”可是真到了那时候什么都没有用。

美国老公以前被人用枪指在头脑上抢劫过,所以他警告我儿子以后玩枪时,不准把枪指在他头上。有一天儿子玩得开心,忘记了警告,不小心用玩具枪指着老公的头。忽然间我老公跳起来,一手抓着儿子衣服的领子,一手抢过儿子的玩具枪,顶在儿子的太阳穴上,大吼道:“我跟你说过几次,不要用枪指着我!”。

他看起来特别恐怖,我一时反应不过来,直到几天后还看见儿子的头上有一个圈圈的疤痕,脖子也破皮了。儿子的亲爸知道了,赶来和美国老公说:“孩子的管教、打骂之类的事情,请不要出手,这些问题,我们做亲生父母的会解决的。”

事后美国丈夫也痛哭流涕地道歉,可这样的事情下次又继续发生。我都不敢让儿子和丈夫单独相处了,去哪里都把儿子带上。

2013年,我们三人一起去一个很大的野生农场度假。第二天晚上该睡觉的时候,我让儿子去刷牙,说了几次儿子没有动,美国老公忽然间大声地冲我儿子吼:“你妈妈跟你说了几次,你为什么还不去刷牙?”他跳起来抓着我儿子的脖子,一把拽起来。想起上次玩具枪的事件,我赶紧过去,想拉开他的手。我说:“你不要抓我儿子,快放手!”他不仅不放手,一边暴怒地扯着我儿子去卫生间刷牙,另一只手拖着我穿过房间,吓得我大喊“救命”。可这是个乡村,农场里没有其他人,没有人能听见我的求救,我和儿子都受了伤。

我非常生气,觉得真的没有办法再原谅了。后来他向我道歉,说:“我搬出来住吧,我不想再伤害你跟你儿子了。”我对他说:“你可以做十件友善的、对我们好的事情,可一次暴力就把以前的好全抹去了。就像一锅很香的汤,一滴墨水可以让整个汤都黑了。”他不停地道歉,直到我的心又软下来,原谅了他。

丈夫就是一个不稳定的情绪包,谁都不知道他什么时候会忽然爆发。他心情好的时候对我好,可每次发脾气就是魔鬼,不是把我、就是把儿子推倒在地上。他因此丢了好多次工作,也经常去看医生和吃药。而每次发完脾气他都会流着眼泪向我道歉,道歉书都写了上百封。

我一直告诉自己:夫妻一场不容易。美国老公心肠好、人还是不错的,他其实也挺可怜的,他生气的时候没法控制自己,这是病,不是他的错,做为夫妻应该多多互相谅解、互相帮助,我应该支持他、帮助他治疗疾病,所以不要轻易离开他。

但是他发病的时候实在太暴力,对我和儿子有心理虐待和身体伤害,我实在受不了,所以只能自私一点,在2018年和他离婚了。实际上离婚时我还是挺难过的,担心他以后一个人在发病时怎么办。原本我希望能够白头到老,结果还是一场空。

当然我还是不敢告诉父亲。爸爸年纪大了,经不起情绪波动。

我的两次婚姻都失败了,我有点难过,但也不是伤心欲绝。我常常问自己,是我不爱他们吗?说真的,我不知道。我觉自己在处理和男生的关系上真的既不成熟,也不理智。也许我的传统家庭对我保护得太好,让我在安全的温室里分毫无损地长大; 再加上我长大后一直在学校上班,始终生活在比较单纯的环境里。

包括沟通。我们那种传统的家庭,什么事都是爸爸说了算,其他人没话语权。比如我妈妈很顺从丈夫,即使对爸爸不高兴了也放在心里不说。我很感谢我爸妈这么照顾我,爸爸虽然严格,但我了解那是他的爱。我妈妈是一个很可爱的传统妇女,以前不觉得她这么矮小,现在看看,其实她是个很瘦小的妇女。

美国的生活开放一些,也轻松一些。来到美国之后,我开始有自己的想法。我在努力学习融入的同时,也在努力改变自己。

我教养孩子的方式就比我父母要开放。我希望儿子是多方面的发展:学习功课当然要好,社交方面要多交朋友,其它的如艺术、音乐、体育等方面都要涉足,全面发展。所以儿子各种兴趣课都尝试过,我还带着他到全世界旅行。我鼓励儿子交女朋友,要他多了解女性。我不限制儿子必须怎样。我只是给他导航,他是一个独立的个体,决定都要他自己做。

现在的我教育事业稳定。年近半百,我想我终于真正地了解自己的需求,也了解了自己的个性。

比如说我的爱好。我从小就想学跳舞,因为父亲不许没能继续。可跳舞是我最大的爱好。大学里我修学了民族舞学,开始跳民族舞。教书的时候我会教孩子们跳舞,让他们有机会上台表演,庆祝不同的节日。

在休斯顿的侨界中我也很活跃,经常在台上表演跳舞。我会自编舞蹈,然后教人跳。跳舞让我觉得心安,也很开心。

开始时,我跳不同文化的民族舞蹈,比如各种中南美洲的民族舞,当然跳得最多的是中国民族舞。2017年起我遇上一个好舞伴,我们经常约在一起练习跳舞,我也正式专攻国标舞。2019年起我正式参加国标舞的正规比赛,经常行走在美国的不同城市,这让我更加开心了。我喜欢旅游,跳舞可以满足我这个愿望。

2017年我还遇上了休斯顿东方时装队。这个时装队不仅要求队员们外表美丽,内在也一定要美丽,还要性格好、与人能相处好。我们在一起不仅走T台做服装秀,更多的是互相学习如何更好的生活,我学到了好多知识,感觉又回到了18岁参加选美的那个时候,非常开心。

按休斯顿教育界的规定我可以随时退休,儿子也已经上大学独立了,我身上已经完全没有负担。年过半百的我不再因为朝九晚五的辛苦,而让日子忙碌得没有头绪。我仍然美丽健康,还有充足的时间可以享受人生,去重拾小时候的爱好,寻找自己的乐趣。

本文在今日头条首发,皆由主人公本人口述而成

=======================================================================================

泡在茅台酒里的镇子和年轻人

无数经销商挤破头通过各种渠道抢购茅台酒,消费者心甘情愿用高价买一瓶成本80多元的酒,茅台镇的年轻人愿意把自己的人生泡在酒里。市值2.52万亿的茅台,无疑是财富和权力的巨大象征。

茅台的神秘和背后的利益造就了这个独特的行业,而要揭开这层神秘面纱,就必须前往茅台的源头一探究竟。

文 | 易方兴

编辑 | 楚明

泡在酒里的人

在茅台酒厂上班的周亮,常说自己是「泡在酒里的人」。

茅台酒厂的车间就像一个空旷但不长草的足球场,地上堆放着发酵的高粱,周亮的工作就是把高粱铲到一个不锈钢蒸笼里,以及光着脚在高粱上踩来踩去,像是海边的人踩沙子。

酒厂就在贵州仁怀市茅台镇上。酿酒在当地有行话,蒸笼叫作「甑」,把高粱加入蒸笼的过程叫 「下沙」,把蒸酒喊成「烤酒」。这三个词总结了周亮的日常工作。

3月的茅台镇气温最冷只有几度,但他依然穿一件短袖,露着胳膊,赤着脚。因为烤酒,厂内温度不低,又得出力,衣服总是汗湿。他每天跟工友们要铲好几吨的高粱,一铲就是七八个小时。发酵后的高粱有了酒味,周亮的脚就在这些沾了酒味的高粱里泡着。

像周亮这样的茅台酒厂一线工人,脚上会有一股酒气,「洗也洗不掉。」当地足疗店,他跟工友每隔三四天就去一次,保养自己的脚。

贵州茅台酒厂的员工们在发酵前将蒸熟的高粱摊开冷却 图源视觉中国

他会关心很多事,比如今天食堂吃什么,脚比昨天更酸了,晚上要吃谁的酒席之类,但在3月8日,茅台股价跌到每股1960元的这一天,周亮作为酒厂员工,对此毫不关心。

实际上,这是股民眼中的大事件。在股市里,「茅」就是财富和龙头的象征,甚至各行业的龙头股都用某「茅」来指代。茅台每次涨跌,就意味着掀起巨大的财富波澜。这一次,茅台从每股2600元的高点跌至1960元,跌去的市值相当于蒸发了1个京东。

「那又如何?」这个28岁的年轻人反问。他是真的不关心,茅台酒厂的饭碗太「铁」了, 「我们酒厂流传着一句话,就算从今天开始一瓶酒也不卖,酒厂一样能发工资到我们退休」。

有时候他累得想辞职,但想想福利待遇也忍了。茅台酒厂的工作在当地是高收入和面子的象征。每年365天,他有一百多天都在放假(高粱埋在窖坑里发酵,所以他们会休发酵假)。在这个西南地区的县级市,茅台酒厂员工年平均工资约15万元。而且食堂有一日三餐,逢年过节还发米面粮油,又住在当地,日常花费极少。

他从不担心失去工作。这份底气源自茅台酒稳定的高额利益。茅台酒厂是公认的毛利率最高的企业之一,达到91.33%。出厂价969元的53度飞天茅台,直接生产成本只有81.87元,到了各地经销商手里,卖1499元,但一般人买不到这个价。在北京,如果你想买茅台,在国贸的茅台体验店,一瓶茅台的价格是2700元。

无数经销商挤破头通过各种渠道抢购茅台酒,消费者心甘情愿用高价买一瓶生产成本80多元的酒,像周亮这样的茅台镇年轻人愿意把自己的人生泡在酒里。

茅台的神秘和背后的利益造就了这个独特的行业,而要揭开这层神秘面纱,就必须前往茅台的源头一探究竟。

泡在酒里的山

茅台酒厂位于大娄山脉。

这本来是一条平平无奇的山脉。坐飞机去贵州省北部的茅台镇,能够俯瞰它。山脉海拔1500米,从飞机上看像是一条弧形的褶皱。但这条平滑的褶皱,在茅台镇这里像是垮掉了一块,海拔陡然降到了400米。地势越低,温度越高,这使得大娄山脉在茅台镇这里,拥有了酱酒酿造中一个重要因素——高温。

李轩今年30岁,已经喝出酒肚子,是当地一家小酒厂的老板。为了追求这独特的高温环境,他的酒厂也跟茅台酒厂一样,开在赤水河畔的大娄山上。在当地,酱酒的核心产区面积有7.5平方公里,都分布在山区。僧多粥少,所以整面山壁都被凿开,密密麻麻生长出上千家酒厂,如今已经找不出一块空地。3月份,每个酒厂都在发酵,行走在山间,空气里都漂浮着一股高粱发酵的气味。山也是泡在酒里的山。

光有高温还不够,还要有独特的微生物环境。甚至连当地的蚊子幼虫这样的生物,都参与了酱酒的发酵过程,形成了一种独特的气味。很多人形容过它,有的会说「好浓的酒香啊」,还有的会说,「像是没晾干的衣服味」,还有人会说「像是饭菜馊了几天」。

李轩抬起头深深吸了一口空气,知道自己终于回家了。他经常出差,以拓展市场,陪人喝了不少酒,但效果不佳。酱酒行业茅台是老大,生意不愁,他们这些小酒厂的老板只能跟着喝汤,但不稳定。8年前就陷入过低谷——那时赶上禁止三公消费,白酒滞销,许多小酒厂资金链断裂、倒闭。如今,在茅台的光环下,酒厂数量比当年只多不少,「竞争已经白热化了,天天为卖酒发愁,真怕资金链一断,又出什么意外」。

李轩介绍自家酒厂,常常以「我们家酒厂离茅台酒厂不远」开头。但事实上,在这里,任何一家酒厂都离茅台酒厂不远。爬上山,能看到茅台酒厂的办公楼,楼顶上「爱我茅台,为国争光」8个字清晰可见。

李轩说自己家酿的酒,跟茅台的口感一样。他卖了个关子,要想知道什么,就得去他的酒厂看一看。这一路,沿着狭窄山路盘旋而上,只要两辆运酒的货车相向驶来,路就会堵。半个小时的路,开了一个小时。

山路的拥堵,也是酿酒行业兴旺的象征。这座山,无时不刻都在堵车。两条车道已经是山路宽度的极限。当地不少房子都建在山崖上,有的底部需要打上十几米高的水泥支柱,远远看过去像是悬挂在山体外。

十多年前,这些路都是梯田,如今放眼望去,漫山遍野都是酒厂。当地的农民,成了酒厂工人。酒改变了这座山,也改变了山里的人。

李轩已经习惯在山路上开车,边开车还能边左顾右盼地聊天。他说, 茅台的「神秘」,在他这里不算什么,因为茅台酒的酿造工艺在当地并不是什么秘密。

简单来说,就是12987工艺——一年1次生产周期,2次投料,9次蒸煮,8次发酵,7次取酒。整个地区一共约10万人,酿酒历史有上百年,攀起关系来,谁家都有个开酒厂的亲戚。

李轩是土生土长的当地人,他数了一下,自己有5个亲戚都在酒厂,其中一些的血缘关系图都难以讲清,一概以「叔」来称呼。酱酒生产已经扎根到了当地人的家族体系之中。

这年头人们都往沿海城市跑,更少有年轻人愿意留在乡镇,但茅台镇人大多不愿意外出,因为出去打工,无论地位和收入,大都不如在家乡这般自得自足。

到了李轩的酒厂,30个窖池出现在眼前。在山顶上挖出来一块平地,简单的装修之后,地面分布着长方形的坑,这就是窖池了。每个窖池有4个浴缸那么大,深约3米,成本30万左右,最小的酒厂也得有十几口窖池。他开厂算晚,2019年窖池才刚刚开始建,酱香酒最少也要3年才能卖,今年正好该卖酒了。

整个茅台镇,一千多家酒厂,大家用的原料相同,酿酒工艺也相同,区别最大的只是各自取的名字不同。

泡在酒里的镇

这座堆满酒厂的山上,所有的一切都依赖于茅台的成名。山如此,镇子亦如此。镇上任何一个宾馆,都设有品酒台。在这里,你能够感受到每一瓶酱酒背后汹涌的利益。

如果说神秘,能让人对一瓶酒产生好奇,那么酒被赋予的意义,则能使人愿意为此支付高额的溢价。

任何一个来到茅台镇的人,都能够感受到,在茅台的叙事体系中,为革命做的贡献是至关重要的一环。在茅台镇,唯一一片能看见红色山体的土地,就留给了红军四渡赤水纪念园。种种跟革命有关的故事,当地人每个人都会讲出一段来。

早年间,这里还建了一座铁桥,取名「胜利大桥」。到了现在,这座桥修缮之后,通向茅台镇的1915广场,以纪念茅台获得1915年巴拿马金奖。每到夜晚,广场上最惹眼的生意之一,就是租赁红军服装,让游客穿上拍照。

在茅台的另一面,酒也与权力密不可分。在茅台镇,有句话很流行,「买茅台的人不喝茅台,喝茅台的人不买茅台」。在中国人情社会,茅台是社交的硬通货,是身份和地位的象征。

茅台9次想注册「国酒」商标,甚至在很长一段时间内,都把「国酒」二字印在了酒瓶、工厂大门、山壁等能看到的任何地方,但最后遭到了五粮液、剑南春等集体抵制,只能作罢。

尽管如此,茅台作为「国酒」的形象早已深入人心。故事的光环会让茅台增值,也会赋予茅台镇价值。

茅台镇某种意义上更像是茅台元素的合集。最容易感受到这一点的就是茅台机场。3月份,在茅台机场,一到中午,就会有一群酒贩子,在候机口守着ZH9237航班降落,不知道的人可能还以为是谁的粉丝接机团。

按照茅台机场政策,只要乘坐ZH9237等3趟航班,就能凭机票和身份证,以1499元的原价买两瓶53度飞天茅台。因此,茅台打造了一个特定航班上座率最高的机场。现在,ZH9237在6个月内的所有经济舱机票都已售光。

每个乘客刚一出来,就会有酒贩子围上来。

「每瓶茅台加500块钱收,卖不卖?」

在茅台镇,一切获得茅台酒的渠道,都暗中标好了价格。比如茅台机场本身,就是茅台集团雄厚财力的象征。这里原本都是山,当年建设的时候削山填谷,挖填方总量达到了3700万立方米,相当于两个半杭州西湖。建这座机场,茅台酒厂出资70%。

除了交通,另一个被紧密绑定的渠道,就是以茅台国际大酒店为代表的住宿。但是,你最好也不要起「住酒店买茅台」的心思,因为在这家全国入住率最高的酒店,无论什么时候打订房电话,听到的永远都是「满房了」。

有人开玩笑,在茅台镇,除了像李轩这样卖酒的,剩下的就是倒酒的。33岁的陈凤每天像上班一样蹲守在茅台国际大酒店门外,她这几年靠倒卖茅台酒,在仁怀买了3套房,把孩子送到地级市遵义去上学。仁怀市教育水平有限,直到2019年当地中学才有人考上清华北大,所以能把孩子送去外地读书,在当地人看来也是有实力的表现。

茅台国际大酒店门前有座摆着酒杯雕塑的喷泉广场,从广场边登上26级台阶,就能到酒店正门口,那是每个有资格在酒店买茅台酒的人的必经之路。一看到有人提着茅台酒出来,陈凤就追着对方问卖不卖,一直要从台阶上问到台阶下,每天她都要跑几十趟。

除了收茅台酒,她还有办法订到大酒店的房,因为「有亲戚在酒店里上班,能拿到名额」,但也得加钱。她最近招揽生意很卖力,因为不久前她搬箱子,不小心打碎了两瓶茅台酒,5000块钱就这样没了。

泡在酒里的日子

茅台镇这十年的改变是巨大的。作为茅台镇的女婿,陈志见证了这一切。2013年初,他结婚后来到茅台镇, 「那时候好多酒厂厂区里都荒废得长草了」。当时经过赤水河到镇子另一头去,还得花几毛钱坐船。他一时找不到事做,就开起了摩的,一开就是8年。

禁止三公消费,虽然在短期重创了中国的白酒业,但在长期来看,则加速了中国白酒行业的调整,让白酒从公务消费转变为更个人化的消费,顺应了消费升级时代的潮流。

陈志的摩的生意,从2015年开始好转,到2018年前后赚得最多。这一年也是镇上各种项目开工数量激增的一年——不光是酒厂,还有酒店、广场、旅游景点。

他发现很多四川的老板来茅台镇开酒厂,并且从不拖欠工资。有段时间,他还在酒厂兼职,再卖一些酒厂的散酒。各种工作加起来,一个月有1万多工资。这在整个遵义,乃至贵州,都算是不错的收入。

茅台镇后山上有块空地,陈志总把摩托车开到那片空地上,俯瞰整个茅台酒厂的厂区。5年前,对面还是绿色的山坡,如今已经盖满茅台酒厂的库房。他知道这些都意味着金钱。茅台酒厂每年生产五六万吨酒,只卖4万吨左右,剩下的就都贮藏在这里,成为财富和底蕴。

作为一个县级市,仁怀已经算作富裕。毕竟,这里2019年的人均GDP达到约23万元,甚至超过了北京。

富裕起来的酱酒从业者的生活方式除了在酒厂上班之外,大部分时候娱乐项目都是打麻将。当地麻将打得大,一晚上能输好几万,抽的烟也都是软中华。

只要不开车,就总有人喊陈志去打麻将,「有三个赖子,还分为硬赖子和软赖子,翻倍翻起来不得了。」有一回,他一盘牌就输了一千多,当天就输掉了2个月的工资。因为输不过别人,他只好戒掉了麻将。

不仅是茅台镇,整个仁怀市都有一种财富过快膨胀之后的「暴发户」气质。

茅台镇上大部分是酒厂,人们生活娱乐还是要去13公里外的仁怀市。李轩也是如此,他2015年在仁怀买了房,房价一平米涨到8000块,比遵义市都高了几千块钱。当地人讲话都已「我们仁怀」开头,说起「我们仁怀比遵义房价都高」都觉得面上有光。

茅台酒厂的待遇,是每个仁怀人津津乐道的谈资。陈全福在仁怀经营一家小品牌酱酒的经销店,他的妻子则在茅台酒厂上班。如今正是茅台市值高企之时,待遇也属全行业最好。疫情时,茅台酒厂提出员工工资不受疫情影响。更为诱人的是,根据产量,员工每年过年还能领到年终奖。今年,陈全福妻子就拿到10多万的年终奖,这数额超过了一部分互联网公司。

像他们这样以酒为业的夫妻档,通常能在当地过上相对富足的生活。他们住在仁怀市的高档小区碧桂园里,开奔驰车。乔迁之时为了庆祝,还请了两桌朋友吃饭,每个朋友还随了500块钱祝贺。那天他打麻将打到第二天,输了1万多。

但无论故事怎么讲述,茅台的市值总不能无止境地涨下去,正如股价出现超过20%的下跌一样。像周亮这样的茅台酒厂员工可能不用担心什么,但当地围绕酱酒而诞生的小酒厂们却时刻面临危机。

李轩有些担忧,茅台的价格还是那么高,但他酒厂的酒卖不出去。「明明无论是酿造工艺、原料,还是口感,这里的其他酒都和茅台都很相似。那些买茅台和囤茅台的人,真的是在买茅台吗?」

从这个意义上说,茅台酒,既是酒,也不仅仅是酒。一瓶酱香型白酒真正的价值,李轩最明白不过,「我担心泡沫破裂,一切从头再来」。

(应访问对象要求,文中人物均为化名)