1

一觉醒来,前一夜还在加班的工人们失业了。

2008年10月15日,合俊玩具厂的大铁门被贴上了封条,旁边附有一纸通告:“由于企业经营者经营不善,导致企业倒闭。”高管连夜出逃,6000多名工人一脸错愕:“我们的工资呢?”

在此之前,合俊玩具厂在樟木头存在了12年,而今这家产品远销海外、年销售额达十数亿港元的工厂,成了镇上的一场旧梦。几天后,樟木头镇政府宣布将为合俊玩具厂垫付员工工资。头发蓬松、神情木然的工人们一个接一个来到工厂门口排队领钱。

对于同在樟木头镇打工的张跃均来说,那天与平日没什么不同。之后10年,他进过工厂,摆过地摊,身份渐渐从打工者变成视频博主。2020年11月,张跃均又一次来到东莞,想起很多网友提及的“合俊厂”,他特地赶来,拍下了工厂原址。

镜头里,一辆“货拉拉”缓缓驶入工厂,樟木头樟洋工业区原合俊玩具厂所在地一片静谧。厂房已易新主,被重新装修后出租给了7家公司,偌大的宿舍楼零散晾挂着几件衣物。

回到家中,张跃均从网上找来合俊厂“结业”当天的视频片段,打开剪辑软件,把自己刚刚拍到的素材剪在了同一画面中。

视频发在了抖音上。相隔12年的视频画面拼凑在一起,让人有些恍惚。不断有评论出现在张跃均的视频下方。

“时间过的(得)好快,一晃23年!”一名1997年在合俊厂上班的网友看到后发出感叹——那年,他结识了在“世电磁带厂”上班的老乡,后来两人结为夫妻。

住在合俊厂旁边的男孩也看到了视频,他回忆以前家里开的百货店,就在合俊厂边上,生意红火,“如果合俊厂不倒闭,我现在已经是富二代了”。

张跃均在抖音发布了大量东莞打工生活场景的今昔对比,跨度长达10余年,大多是由他亲自拍摄。时不时地,他还会操着一口四川话出镜,网友评价他“长得像张信哲”。高挺的鼻梁,棱角分明的脸庞,略偏黝黑的肤色,确实很容易让人想起这位曾经名噪一时的歌手。

张跃均拍摄的今昔对比视频。(张跃均\摄)

张跃均拍摄的今昔对比视频。(张跃均\摄)

20年前,张跃均来到被称作“小香港”的东莞樟木头镇。彼时这里港资工厂遍布,上下班时间,大街上密密麻麻都是穿着厂服的工人,“招工”“租房”,路边贴满了广告纸。

如今,一切不复存在。

而这些光景,被张跃均无意中记录了下来。

2000年,四川南充到广州还没有直达火车,张跃均背着一只尼龙帆布袋,辗转坐大巴到达重庆,再转乘去往广东的列车。

火车驶出重庆站,车厢里混杂着打牌的声音和泡面的味道。窗外景色变换,张跃均的内心随之起伏。

他对目的地充满了想象。

90年代初,四川老家便陆续有人踏上开往广东的长途汽车,国道上,大巴颠簸行进,路程必经贵州遵义桐梓“72拐”——12公里的盘山公路上,有72道急回头弯,稍有差池,就成了不归路。

但这没能阻挡人们东进的步伐。

在这之前,张跃均所在的小县城鲜有人口流动,安土重迁的观念笼罩着家乡人,这里仍沿袭着中国传统农耕社会的生活方式,如无意外,他将早早地娶妻生子,复制父母的一生。

曾经的东莞与这个小县城并无太大区别。40年前,东莞还是一个农业县,户籍人口只有110多万。1978年,国务院颁布《开展对外加工装配业务试行办法》,允许广东、福建等地试行“三来一补(“来料加工”、“来件装配”、“来样加工”和“补偿贸易”的简称)”,东莞被确定为5个试行县之一。最先被吸引来的是港资工厂,1987年前后,台资企业也陆续进入。一座座工厂拔地而起,像磁铁般吸引着五湖四海的年轻人。

东莞的崛起打破了几千公里外的宁静。家乡的年轻人纷纷外出打工,衣锦还乡,他们的讲述,给张跃均勾勒出一个美轮美奂的新世界。

还在上初中时,他就看过一部以广东打工生活为背景的电视剧《外来妹》,得知90年代初,率先发展起来的珠三角地区是内陆许多小年轻眼中的天堂。再加上在老家谋生窘迫——18岁正式踏入社会后,他学过理发,可只有碰上赶集日才有点生意。“(理)一个头就赚两三块钱,这能有多少?”张跃均无奈地耸了耸肩。他立定了心思,到南方去。

早些年张跃均喜欢留长发。(张跃均\摄)

早些年张跃均喜欢留长发。(张跃均\摄)

在逼仄的车厢里“腌”了2天后,张跃均抵达了广州火车站,继续乘坐大巴车前往东莞樟木头镇,众多房地产广告立在高速公路两边,“小香港樟城”几个大字映入眼帘——樟木头镇距离香港约百公里,90年代起,不少香港人涌到樟木头镇购置房产,完成他们在港岛未能实现的安居理想。

初到樟木头,张跃均找工作频频碰壁。工厂更青睐年轻女工,她们聪明,上手快,更重要的是不会打架惹事,管理方便,如果有熟人在厂里,只需美言几句,就能顺利进去。但张跃均没有性别优势,又身在异乡,形单影只,只能挨个去留意贴在路边、工厂门口的招工广告。

劳动力从四方涌来,工厂仗着人力供不应求,肆意制定招工规则,有的需要缴纳一笔比单月工资还高的“介绍费”,有的要求员工缴纳押金,还有的要压一个月工资。那几天,张跃均提着塑料桶,挽着硕大的尼龙帆布袋,袋子上还挂着一卷凉席,徘徊在工厂门前,一无所获。

他被街边“高薪招聘男公关”的广告吸引了,对方要求缴纳500元报名费。他把借来的500元交上去,对方杳无音讯。钱被骗了,工作却没找着,张跃均只能跑到山上将就过了几夜,吃馒头,喝自来水。为求一处安身之所,后来他花上几块钱,到录像厅看一夜录像。

最终还是没能顺利进厂。张跃均找到一家洗车店,在里面当洗车工,“6块钱洗一辆车”。工资很低,他说,但是可以提供食宿。

2008年,张跃均在东莞樟木头。(受访者供图)

2008年,张跃均在东莞樟木头。(受访者供图)

樟木头是张跃均人生打工的第一站。洗车收入微薄,让张跃均手头拮据,他想赚钱,便不断折腾。十几年来,他送煤气,进厂做杂工,也尝试过开理发店、在夜市摆摊。

他发现,东莞的生活果真如《外来妹》中描述的那样精彩。千禧年初,樟木头樟洋工业区入夜后霓虹闪烁,热闹的商业街吸引了从工厂下班的小年轻们。商店门外,只消摆上一台14寸电视机播放电视剧,就会引来不少人,他们在电视机前围成一个半圆,背着手,就这样站上几个小时。

张跃均经常到商场外的投币点歌机处,花上几块钱大展歌喉。他喜欢讲粤语,唱卡拉OK时会点上一首粤语经典金曲——钟镇涛的《大海》。

他还有拍照的爱好。2008年前后,张跃均用上了带摄像功能的手机,喜欢随手录下生活的情景。这门兴趣很早前就有了——在家乡开理发店时,他买过一台胶片照相机,兼职给客人拍肖像照。

手机是山寨机,像素不高,内存不大,拍下几段数十秒的视频,屏幕就会弹出“内存不足”的字样。2010年,张跃均升级了设备,花3000多块(将近当时两个月的工资)购买了一台专业DV机,一年后,又花费近万元,买下一台松下肩扛式摄像机。与购置摄像设备的慷慨形成对比的是,他当时一直用着二手手机。

2008年,张跃均住的出租屋。(受访者供图)

2008年,张跃均住的出租屋。(受访者供图)

有了专业的摄像设备后,张跃均“记录”的热情一下子被点燃了。工业区早上6、7点上班的人很多,他便早早骑车赶到大门口蹲守。南方的冬天很冷,他骑着车,任由风往脸上刮。

在他拍下的其中一段视频里,清溪三中工业园的清晨,“实盈电子厂”的工人浩浩荡荡,如同一支大军,他们手上拎着一袋包子,或是端着打包了炒粉的发泡饭盒,使劲往嘴里扒拉。傍晚下班,则又人手提着一只热水壶,有人是无奈之举,那时工厂宿舍没有安装热水器,冬天洗热水澡只能靠这种办法;有的人则是为了节省水电费。

2012年,工厂下班的人流。(张跃均\摄)

2012年,工厂下班的人流。(张跃均\摄)

喜欢手挽手并排走的女工们。(张跃均\摄)

喜欢手挽手并排走的女工们。(张跃均\摄)

在工厂休息的日子,张跃均骑自行车到樟木头附近的镇区拍摄,凤岗、塘厦、黄江都走了一遍。节假日或者周末,工人们喜欢逛滨河公园、中远百货、樟洋市场、地王商业城,或者到金洋溜冰场滑冰。张跃均拍下了后来的变化——10多年后,滨河公园被改造为市民体育公园,原先的机动游戏设施被撤走。2008年9月,一场暴雨袭来,大水漫没了樟木头的街道,中远百货也被淹了。这场大雨后,“中远百货”变为“富佳百货”。

张跃均展示了2011年从东莞东站到四川南充的T128次列车车票。红色的纸质车票上,还没有乘客姓名和身份证信息。2012年元旦,全国所有旅客列车才实行车票实名制。(张跃均\摄)

张跃均展示了2011年从东莞东站到四川南充的T128次列车车票。红色的纸质车票上,还没有乘客姓名和身份证信息。2012年元旦,全国所有旅客列车才实行车票实名制。(张跃均\摄)

2011年,张跃均辞去电子厂的工作,每天夜晚到樟木头富达工业区的“十和田电子厂”附近摆摊。

工人下班喜欢逛夜市,卖夜宵和卖衣服的摊档最受欢迎,周边往往挤满了人;不知何时,帮人把音乐和视频下载到手机的小生意也在街头巷尾兴起——那时候智能手机还未普及,流量费9元300M,大多数人不知道如何直接在网络上下载音乐传输进手机里。

张跃均也盯上了这门生意,在很长的一段时间里,这成为了他的正职。

一张长桌上放着电脑,塑料篷顶挂一个小灯泡,张跃均坐在塑料凳上,把电脑里的音乐和视频源源不断地输入到手机或mp3、mp4上,“1毛钱一首歌,几毛钱一部电影”,他仍清楚记得价格。

客人在小册子上找到歌曲的对应编号,写在纸上。张跃均按照号码,把歌曲下载到手机内存卡里;视频麻烦一点,需要将rmvb格式转换成mp4格式。(张跃均\摄)

客人在小册子上找到歌曲的对应编号,写在纸上。张跃均按照号码,把歌曲下载到手机内存卡里;视频麻烦一点,需要将rmvb格式转换成mp4格式。(张跃均\摄)

积累了一定量的视频后,他又琢磨起新的生意:既然刻录影片能赚钱,那能不能把自己拍回来的工厂视频也做成光盘卖出去?他默默算了笔账:“光盘卖5块钱一张,自己用DVD刻录,除去空白光盘的成本,每一张能赚4块。”

张跃均把拍来的画面配上音乐,做成光盘,在市场上摆卖,摊位上还放了一台小小的电视机,轮番播放着工厂的画面。他向来来往往的人吆喝:“买一张回去嘛,万一哪天不来了,离开东莞了,留个纪念。回到老家看看曾经上班的地方。”

不少路过的人好奇地围过来,探头询问“这是什么?”“有没有我工厂的?”但真正掏钱购买的人屈指可数,除非碰上已经辞工准备离开东莞的人,他们才会在张跃均的推销下,抱着猎奇的心态带走一张碟片。

那时,很多人都没想过自己哪天会离开,更没有人预料到,在过后的几年间,曾经造就东莞神话的制造业工厂要么倒闭,要么外迁。当高埗镇的“裕元鞋厂”、东城的“美尔敦塑胶电子厂”、“万士达厂”再一次出现在他们面前时,已经满目苍夷。

2

“想你的猪,你的羊,喂了吗,卖过吗;想你的麦子,你的玉米,种了几亩,苗出的怎样。”2008年4月,吕延武躺在南方城中村的出租屋里,裹着母亲做的棉褥,睡在冰凉的地板上,他想起了老家的火炕和烧馍馍。

这是他来到广东打工的第3年。面对此情此景,吕延武写下一首原创的小诗,《想妈》。

除了写诗,他还喜欢写毛笔字。他经常在抖音上展示自己的书法作品,一时兴起,还会在老家的房前,左手端着铁盆,右手提着水壶,手舞足蹈,自娱自乐。

吕延武自画像。(吕延武\摄)

吕延武自画像。(吕延武\摄)

吕延武年轻时是“文艺青年”,玩过博客,写过公众号,以“红别民工”自称。2018年,开始活跃在抖音上的他化身“红别哥”,成了抖音上第一个拍摄东莞旧工厂的博主。

一天,吕延武到东莞东城区桑园工业区附近吃饭,经过“万士达厂”时,他发现里面已经人去楼空。像往常的随手记录一样,他站在遍地沙石的小路边上,举起手机,身体逆时针转了半圈,镜头随之移动,拍下几栋巨大而荒芜的楼房。

配上简单的背景音乐后,吕延武发布了这个视频。随后,评论和点赞涌来,页面上的数字每一秒都在变化,他不断地往上划,想看看网友的评论,却怎么也看不完。目前,这个视频获得了将近2万的点赞数。

曾经的“万人大厂”万士达已人去楼空。(吕延武\摄)

曾经的“万人大厂”万士达已人去楼空。(吕延武\摄)

“万士达”成立于1995年,是苹果iPhone4时期的主要代工厂。巅峰时期,工厂拥有员工上万人。2014年,“万士达”突然宣布停工停产,热闹的桑园工业区一下子冷清起来,硕大的厂房空空荡荡,员工宿舍楼锈迹斑斑。曾经繁华一时的商业街,也变得门可罗雀。

曾经在这座“超级工厂”上过班的网友,纷纷在留言底下感叹事过境迁:

“我95年就在长安,那个时候工资是3.5元一天,三个月之后才5元一个月,一个月能拿150元,开心死了。”

“08年离开东莞,留下了我的青春,带走了那本小说《东莞不相信眼泪》。”

……

这让吕延武意识到,很多曾在东莞打工、现在各自回到家里的70后、80后,他们十分怀念那个打工时代——那是他们青春的集体记忆。这直接启发了他去东莞旧工厂搞一次拍摄之旅,他就这样开着自己的二手车,走到哪拍到哪,如今已经积累了上万个视频。

这些视频没有技术含量。实际上,吕延武既不懂拍摄,也不懂剪辑。拍摄时,他努力用胳膊固定手机,让镜头从左到右缓缓扫过建筑物,呈现出来的画面,就像家族微信群里长辈们拍的小片段,有的会因为光线的变化,画面突然变暗,有的即使添加了背景音乐,依然能听到原视频中的杂音。

然而,这都不影响越来越多的人过来围观这些视频。

这些视频同样戳中了拍摄者吕延武的心。毕竟,三班倒的车间流水线、春运前后人头攒动的车站、工厂门前1元一次的公共电话亭,都是他亲身经历过的生活。

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

他第一次踏上东莞的土地是在2005年5月。南方天气热,空气湿润又粘稠,广东阿伯开始换上背心,趿拉着蓝色塑料拖鞋出门。从广州火车站下车的那一刻,吕延武感觉自己像被装在一个巨大的蒸笼中,汗水一下子浸透了上衣。几天后,他进了“诚达鞋厂”,在里面学踩针车做鞋子。

“我把我的灵魂调成针距,一英寸八针半。我把我的心血车成边距,一点五毫米。”后来,他用小诗《我把我安置在了鞋子上》记录这段做针车手的日子。

吕延武是西北人,从小主食是面食。而厂里的早餐一般都是炒粉,他吃不惯,瞥一眼就离开,直到星期五的早餐有馒头,他才去吃。

尽管在气候和饮食上有诸多的不习惯,吕延武还是爱上了这座城市。“东莞是个平民城市。”他说,这里的人穿着一样的工衣,住一样的出租屋,吃一样的炒米粉。三轮车车架驮着两罐煤气,后座支起篷,大铁锅烧起来,油一倒,“刺啦刺啦”,放入米粉、鸡蛋、红萝卜丝,铁勺快速翻炒,最后用发泡饭盒包起。

1块5一份的炒米粉,刚开始他也吃不惯,“后来喜欢上了,既能当夜宵又能当正餐”,至今仍回味无穷。他说,东莞是自己梦想和抱负的发源地。艰苦的打工生活,离家千里的思乡愁绪,都成为了他创作的源泉。

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

工作之余,吕延武爱好读书写字,最喜欢的作家是鲁迅。他曾经梦想着成为一名作家,用文章针砭时弊;或是成为一名律师,坚守法律的底线,为社会寻找公平正义。

每个月发工资,厂里的男人都把钱拿去买烟买酒。吕延武不好这口,日常饮食也简单,在家中,他的早餐是盐油不加的大米稀饭,午餐是素挂面,晚饭加个荤:炒鸡蛋。他把存下来的钱拿去买书,家中的书一摞一摞,历史的、法律的、政治的。在工友眼中,这无疑是不务正业的——打工就应该奔着挣钱去,然后回家盖新房子,娶妻成家。

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

2007年,吕延武在东莞沙田。(受访者供图)

在东莞干了一年后,吕延武去了北京。他一直向往首都,想体验文学作品中北漂青年的生活。但现实与想象截然相反,在北京,吕延武先后当过国家机关职工小区和清华大学的保安。小区进进出出的都是干部,吕延武和他们过着两个世界的生活,“我们冬天住在地下室,吃猪食一样的大锅饭,一个月500块,有的保安晚上偷翻业主的垃圾箱找吃的”。吕延武感到压抑和失衡,觉得自己“连蚂蚁都不如”。

相比之下,在东莞的时候,“大家都是工厂的工人,都很平等,大家都是一个阶层的”,“你是哪一个阶级的,就选择哪一个阶级的生活。”吕延武跟自己说。“这就是阶级认同和社会认同。”他又搬出了政治学中的理论概念。

在北京待了没几个月,他又回到东莞。

接下来的3年多,吕延武在东莞东城区一家劳工机构做公益,后来又进厂打工。2015年,他进入了另一家劳工机构。

为工人争取合法权益,和当一颗流水线上的螺丝钉,吕延武在理想与现实中轮流切换着角色。

在自己的公众号里,他写到:“这里,虽然没有我的一寸土地,虽然没有给我一份福利待遇好的工作,但我已经习惯了生活在工业区,习惯了穿工衣,习惯了从这个工厂到那个工厂,也习惯了吃三五元一份的粉面,习惯了十来元住一晚的旅店和一二百元一个月的出租屋。”

如今,东莞发生了翻天覆地的变化,吕延武记忆中熟悉的一切,正在慢慢消失。

2008年元月,工厂陆续放假。吕延武打算回家,这是他离家3年后第一次返乡。

那年南方出奇地冷,气温降到了个位数。1月23日,春运启动前,吕延武来到广州火车站,发现站前广场全是人。列车出现了大面积的晚点或停运,前面的队伍望不到头,他挤在人群中,随着人流移动,慢慢挪着步子。

一天一夜后,吕延武来到了列车站台,检票员挥手示意直接上。“那时候已经不分车次,目的地一样就可以了。”他回忆。

列车一路向北。1月25日,雨雪冰冻造成了湖南一座高压电塔倒塌,京广铁路南段阻梗,推倒了那年春运第一张“多米诺骨牌”。吕延武乘坐的列车也受此影响,绕道广西,花了将近4天4夜才最终到达目的地,是正常时间的两倍。他至今还记得在火车站回荡着的播报声:“因受连续雨雪和冻雨天气影响,广铁湖南境内京广等干线供电接触网多处断电或欠压,电力机车无法运行,致使京广线旅客列车出现大面积晚点或停运……”

在吕延武离开的几天后,越来越多的打工人汇集到广州火车站,铁栅栏隔出的行列被人群挤得变了形,穿着绿色军装的武警官兵手拉着手围成一堵人墙。没有挤进广场的人,在车站外围,横七竖八地铺开被席。

那十几天里,有人筋疲力尽地登上归家的火车,有人在推攘间倒在了人群中再也没站起来,有人盼来了新年却看不见回家的希望。

寒冬过后,南方的3月依旧春暖花开。可谁也不知道,那一年会成了珠三角制造业的分水岭,春运中被迫留下的工人,在随后的工厂倒闭潮中无奈离开。

2008年10月,玩具代工商巨头合俊集团的2家东莞工厂倒闭。之后几年,“万士达”和“联胜”相继停工停产,“裕元鞋厂”迁往越南和印尼,微软关停诺基亚东莞工厂,生产设备同样运往越南。

吕延武曾经工作过的“诚达鞋厂”在2008年通告解散了部分员工,之后,员工规模逐年缩减。

在国际金融危机的背景下,国内加工贸易政策调整、出口退税下调、人民币升值、劳动力成本上升、原材料价格上涨、《劳动合同法》实施等一系列因素,给东莞纯粹依靠贴牌生产的企业泼了一盘冷水。在珠三角设厂的港资、台资以及大陆本土的制造企业难以抵御冲击,有的倒闭,有的开启产业转移的“候鸟模式”,飞向东南亚。

大量工厂倒闭的同时,工人也在离开。2010年后,“珠三角用工荒”开始频繁见诸报端,专家对此众说纷纭。基本事实是,随着长三角地区和内陆地区的崛起,珠三角不再是工人的最佳选择。工厂招工越来越难,从前青睐年轻女工,甚至“两女工带一男工”才能进厂的潜规则土崩瓦解。如今,只要能“立即上岗”就可以。

一座工厂的倒闭或迁移,意味着成千上万工人的离开。有人回到老家做起小生意,有人选择去其他地方继续打工。无论走向哪方,他们往往离去匆匆,没来得及留下一点痕迹。直到多年后,吕延武的视频像一把铁铲,挖开了被岁月和生活覆盖的往事。

这之后,抖音上关于东莞旧工厂的视频越来越多,破旧的厂房,空落落的工业区,泛黄的工友合照,汗迹斑斑的工牌和皱巴的工资单,一切关于东莞打工生活的物品都被拍成视频,配上悲伤悠长的音乐,或是“我承认都是月亮惹的祸……”这样熟悉的旋律。

网友涌进评论区留言:

“我想看东莞高效电子厂。”

“能不能拍下上沙村育鼎电子厂?”

“能拍一下,宵边信泰联光学有限公司吗?”

3

很多人找到侯国安,希望他能拍一下自己旧时工作的厂房。

侯国安是个90后,2011年来到深圳打工,在一周两天的休息日中,他会背上黑色背包,来到以前热闹的工业区,一路走着,帮网友拍摄旧工厂,或者到处直播。

侯国安帮一名女士拍摄诺基亚手机厂旧址。(侯国安\摄)

侯国安帮一名女士拍摄诺基亚手机厂旧址。(侯国安\摄)

大多数时候,网友们都能给出工厂准确的地址。在移动通讯还未发展起来的年代,互诉衷肠抑或是寄托乡思只能通过书信,人们把收寄地址都背了下来:哪个工业区,哪条街,几号,烂熟于心。

但侯国安的探寻往往不大顺利。当“东莞制造”转为“东莞智造”,工业园改为科技园,被淘汰的旧工厂有的变成了工地、不久后将被建成商务楼宇或住宅区;有的旧工厂曾经在工业园里占据大片厂房,如今已被好几家小厂重新进驻,各自分据;还有的旧工厂在搬迁或倒闭后,很快被拆除,消失在地图上。

好几次,侯国安在崭新的科技园区里找到了对应的工厂,可网友说,“这看起来有点陌生”——原来,旧工厂已经搬迁到新的地方。

2015年,侯国安从深圳辗转到东莞,作为新一代打工者,他与珠三角制造业发展的黄金期擦肩而过。走在路上,侯国安偶尔会感叹这座城市的日新月异,破落的旧厂房被挖掘机推平,一座座高楼拔地而起。

2013年,东莞电台情感栏目《木凡的天空》停播;2014年之后,招工广告上渐渐少了“广西已招满”“四川已招满”等字样(“用工荒”大潮来临前,不少工厂对这些省份的工人存在“刻板印象”,认为他们爱打架,难管理,便以这种方式粗暴筛选),传闻美女如云、被誉为“天堂”的“亚美磁带厂”也迁了新址。

这些第一代东莞打工人的集体记忆,对于侯国安来说是陌生的。他的记录就像一场末路狂奔,他意识到,再不拍下来,曾经发生过的事情,可能将永远沉寂。

2018年,东莞,工友们下班后匆匆忙忙在路边摊用餐。(侯国安\摄)

2018年,东莞,工友们下班后匆匆忙忙在路边摊用餐。(侯国安\摄)

侯国安和吕延武是老朋友,2015年在东莞相遇。两人都有过劳工机构的工作经历,一拍即合。

与吕延武不同,来东莞前,侯国安曾进过采石场,修过高速路,也建过水电站。在山西修铁路时,他试过4个人扛1000多斤的枕石,肩膀脱皮渗血;也试过到十几米深的地下挖桩洞,闷热,暗无天日。

打工生活交织着各种味道,唯独“苦”是主旋律。在深圳的DVD厂,侯国安上班时被机器压到了大拇指,天气炎热,伤口发炎一直渗脓,但第二天依旧被要求上班,主管和老板相互“踢皮球”,谁都不愿担责。气堵在胸口,侯国安到街上遛弯,遇到一个义工宣传队在普及劳动法。他突然发现,自己一度以为合情合理的事情,其实是不合法的。

2017年,东莞,一家家具厂领导利用用餐时间给员工开会。(侯国安\摄)

2017年,东莞,一家家具厂领导利用用餐时间给员工开会。(侯国安\摄)

2011年,侯国安动了辞职的念头。每个月上26天班,工资1600元,加班费7块每小时,没有社保,也未与企业签署劳动合同——不仅是他,很多工友也想辞职。但老板规定,一条几十人的流水线,每月只能走一人。他决定和7个工友“结盟”,一起提出辞职。其他人有的被开除,有的在谈判后因老板答应加薪或削减工作量而留下,唯独侯国安和老板杠上了。最后,老板放他走,但不给工资。侯国安申请劳动仲裁,后续打了1年多官司。为此,他那年春节没回家。

这段经历浸满了血汗与泪水,他发誓:“再也不给人打工了!”

2013年,他离开了东莞,进了北京“工友之家”,接触到的劳工纠纷主要是工伤事件:年轻小伙运气不好,刚出来打工就受伤了,以后的生活多少会受到影响;常见的还有超长的工作时间,被拖欠的工钱。提起这些人和事,侯国安不禁连连叹气,他想起2008年前,他的舅舅被骗到黑砖窑后病逝;表哥在云南修水电站,在工地上被飞石击中砸死;堂弟进了一家半导体工厂,每天超额工作,半年后手筋坏了。

那时很多工人遇到类似情况,一般都会放弃争取,侯国安希望能为打工者做点什么。2016年,他在老家办了婚礼,一年后回到东莞,后来一直在大岭山镇上一家劳工机构工作,不再进厂打工了。但他的爱人依然没能从这样的生活中挣脱出来,她每个月能拿到5000多元,算是一笔不错的酬劳,代价则是每天12小时的工作,以及每月1天的休息时间。

突如其来的走红,就像一块大石头砸向湖面,在激起水花、泛起丝丝涟漪后,逐渐恢复了平静。回顾自己的人生,这些曾经的东莞打工人们都慨叹“并没有过得很好”。

初时,侯国安想着先打几年工,存点钱,也许能当个小老板,或者在工厂里慢慢往上爬,当个管理层。但随着时间推移,他发现这并非易事,“一个组有几十个人,想要成为组长,那就要比其他的几十个人都要做得好。一个车间有十几个组,想要成为车间主管,就要在几百人里做到第一”。

晋升的路径太窄,他并不觉得自己能走过这道独木桥,“对于普通打工仔来说太难了!”

从2018年中旬开始,侯国安的抖音受到越来越多的关注,媒体陆续联系上他。他重复讲述着自己过往的经历,这并没有给他带来太多的额外收入。2年来,他只接到过3条广告,费用最高的一条不过1500元。也曾有劳务派遣公司找到他,希望他在抖音上发布公司的广告,他担心这些公司不靠谱,一律拒绝了。

侯国安的2个女儿都在老家。谈起女儿,他没有太多期待,“不生病就好”。更高一点的期待是“好好学习,比我们做得更好,不要有像我们这样的这么辛苦的经历”。不过,他心里明白,下一代要得到良好的教育很困难。“我们在这方面很欠缺。”他语气中带有一点惭愧。

2021年,侯国安在老家送孩子上学。(受访者供图)

2021年,侯国安在老家送孩子上学。(受访者供图)

4

张跃均在2018年结束了东莞的打工生涯,到惠州开了一家跌打馆。偶尔,他回到东莞采买物资,顺便到处转转,拍些素材。

尘封10年的视频再次面世,得到网友的喜爱和赞赏,张跃均十分欣慰。有人告诉他,视频被某博主盗用了,他只笑笑,说自己不介意“分享素材”。

偶尔,他会在晚上打开抖音,与粉丝直播聊天。对于热情的粉丝,他感到无所适从,一次,粉丝给他刷了价值约500元的礼物,他有点不好意思,“我也不会像其他直播的那样,别人刷礼物,一直说‘谢谢大哥’”。以前的他随心所欲,在平台上想到什么就发什么,现在,他承认自己变得拘谨了,只会发和东莞打工主题相关的内容。

2020年年末,他计划自己开车回老家,不走高速,像有人要重走长征路,去走一遍贵州遵义桐梓“72拐”,回味90年代初前几代拓荒者的苦与累。但导航自动帮他绕开了那段险峻的山路,绕道湖南,“像是一次自驾游”。他一个人走走停停,困了就在车上睡觉。全程1800多公里,历时5天,回到了四川南充老家。

在东莞,吕延武“看不到可以扎根下来的希望”。

东莞旧工厂的视频发出后,他的粉丝数量蹭蹭地涨。但随着年龄增长,他意识到自己的打工生涯也进入了瓶颈期。

2015年,国家鼓励农民工返乡创业,让“孔雀东南飞”变成“凤凰还巢”,吕延武看到有人在网上卖农产品,他想到自家的枸杞,或许也能通过网络销售。

“回家吧?”外出打工14年后,这个念头第一次悄然从心底冒出。而事实是,如果继续留在东莞,自己永远是一个异乡人。“认命了。”他说,“以前想着要跳出农门,改变命运,现在又回到原点了。”

2019年,吕延武(左)在甘肃老家的枸杞地。(受访者供图)

2019年,吕延武(左)在甘肃老家的枸杞地。(受访者供图)

最终他还是回了甘肃老家,在抖音上卖起了枸杞,收入与打工相当。这是他以前从不敢想的事。村里人并不知道吕延武在抖音上的走红,在他们眼中,吕延武已过而立,仍未成家,外出打工15年,却只带回来了一堆书,是“落魄回家”。他自己也承认:“如果按照世俗的成功来看,我是一个彻底的失败者。”

2019年5月,离开东莞的那一天,吕延武用手机镜头记录下自己住了4年的出租屋。这间位于东莞东城的小房间,房租每月180元,吕延武把它称为“红别屋”,床边挂着自己的书法作品,上面写着“平等”两个大字。

“我从一场做了十几年的梦中醒来了。”吕延武说。提及往事,他不时发出一声笑。

现在,他一心想着如何卖好自家枸杞,打算来年农闲时再到东莞一趟,和老朋友侯国安共同创作一些以打工生活为题材的段子。

他寻思着,如果抖音上的粉丝能再涨一点,他家的枸杞,也许就能卖得更好一些。

本文系网易文创人间工作室独家约稿

=============================================================

夫妻双双下岗后,为了挣钱买房,我们全家出国打工

郝建军/口述

Rain/撰文

我叫郝建军,天津人,今年59岁。在国内,这个年纪的同龄人大多已经儿孙绕膝,开始享受晚年生活,而我和丈夫依然在离家万里之外的地方打工。

过去十几年,我们俩一直待在西班牙首都马德里,我做保姆,他当大厨,一起靠双手劳动赚钱。

出国时我们身负债务,只能不停地挣钱攒钱,后来拥有了人生第一个100万、第二个100万,不仅在老家买了两套房一台车,还帮儿子娶了媳妇,让全家人过上梦寐以求的好日子。

疫情前,我和老公在欧洲海边旅游。

小时候的我,也曾有过优渥的生活。我出生在天津一个条件中上等的工人家庭,父母都是15岁进的国营企业,母亲在无线电厂当工人,父亲在织布厂当车间班长。

他们俩门当户对,1958年结婚后便住进了父亲单位分的一间房子。生下我们仨姐弟后,父母每月工资能攒下100元,这笔钱足以让一家人生活得宽足。

自我记事起,家里就整齐地摆放着大衣柜、缝纫机,门口还支着一辆二八弯梁自行车,父亲经常用它载着我们走街串巷。

每年过年,母亲都会给我们仨买大红棉袄;到了夏天,别的小孩只能吃三分钱的普通水冰棍,我和弟弟吃的都是一角钱的奶油冰棍。

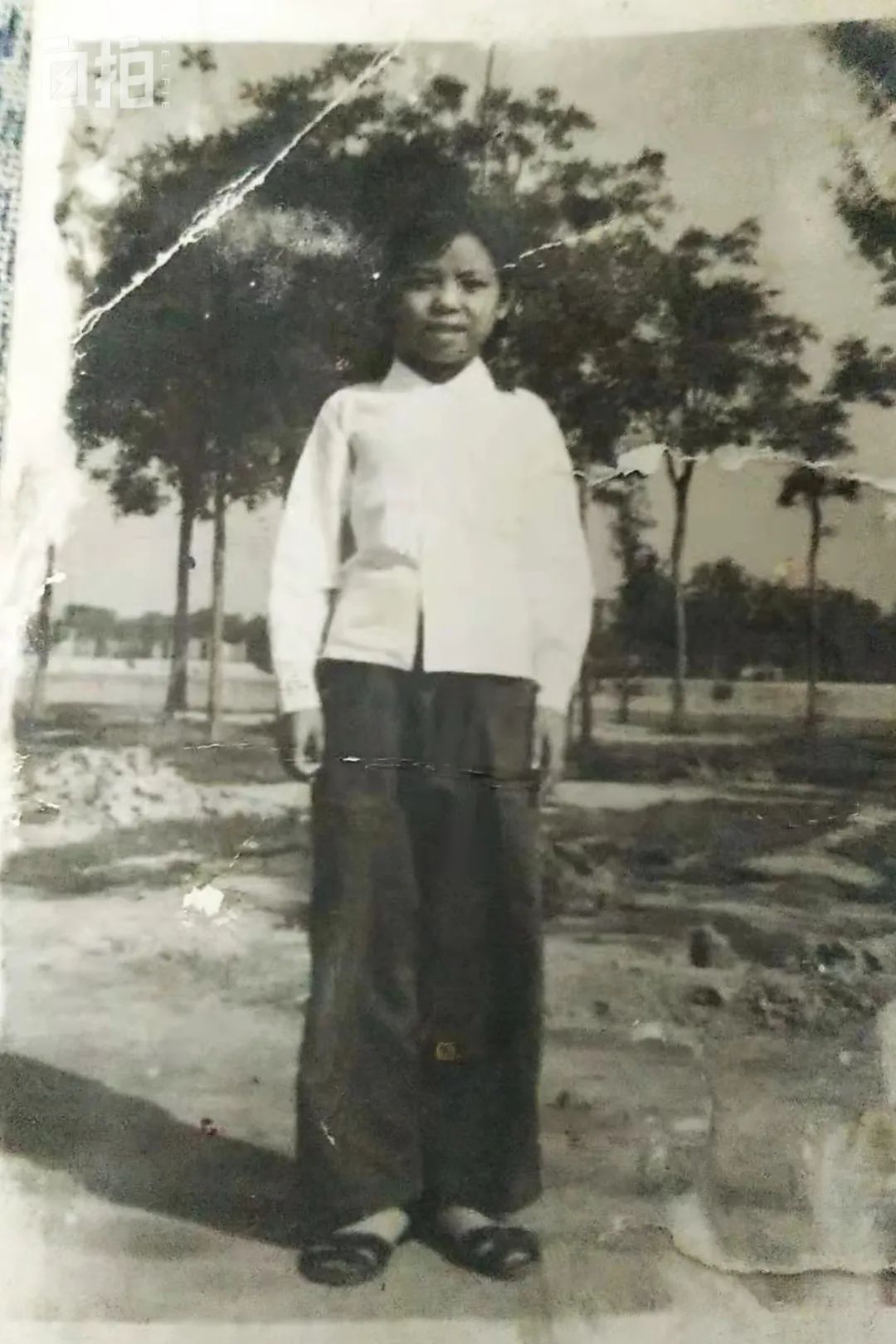

上初中时的我,吃喝不愁,人也活泼外向。

高中毕业后,我凭借父亲在织布厂积攒的人脉资源,被介绍进厂里当了一名挡车工。这个岗位不算累,我负责看管几台织布车,缺点是要一直机械性地重复劳动。不过在那个年代,能在这类一线岗位上争当劳模是件很光荣的事。

22岁时,我和天津毛毯厂的一个帅小伙交上了朋友。他一米八,长得一表人才,对待感情很专一。虽然那时候他工资不高,家里还有4个弟妹要养活,但我执意要和他结婚。

父母一开始都反对这门婚事,最后还是架不住我的倔强坚持,只得答应。丈夫娶我时拿的800元彩礼,还是他父母找亲朋好友七拼八凑才借来的。

婚礼过后,我们这对新人便和公公婆婆一起挤进了公家分的30平米小公寓。我们住里屋,公婆住外屋,条件虽有些艰苦,但一大家人住在一起很温馨。

出嫁前我们家拍的全家福,后排最右边的是我。

怀孕八个月时,我为了补贴家用,依然坚持在车间上班。五台织布机需要我来回巡视换梭子,我时常倚着机器拆布,或是趴在桌子下接缝纫机的线。那时正是冬天,肚子里的孩子会因为贴到机器的冰冷铁板而乱动,我稍稍摸摸肚子安抚一下,孩子就乖乖不动了。

生完孩子后,我歇了56天产假,紧接着开始一边带孩子一边上班。挡车工干了没几年,我因为能写一手好字被领导赏识,调到办公室当上了统计员。日子依然是平平淡淡、简简单单。

工人时期的我,这是去北京的时候在天安门广场前留影。

直到历史大潮席卷而来,我才意识到自己也成了被裹挟着前进的浪花。1995年,我成了下岗工人的一员,打包好个人物品后,心情沉重地从工厂回了家。

为了一家人的生计,我不得不四处奔波赚钱。我在百货大楼卖过灯饰品,因为效益不好没干多久就辞职了,之后又辗转来到一家台资食品加工厂工作两年,边上班还边织围巾卖,尽可能地挣钱补贴家用,手头总算宽裕了点。

儿子6岁大时,我一边照顾他一边在百货大楼做销售。

可轻松日子没过多久,老公也在国企大裁员的热潮中被拍上了岸。他很能吃苦,下岗后什么都愿意干,当过的哥,开过拉土方的大卡车,为挣钱养家到处跑。

那时刚进入二十一世纪,正是报业的黄金时代,看报纸的人很多很多。母亲退休后一直在给邮局卖报纸,看着三姐弟当中属我们家过得最辛苦,她想着做报纸生意能轻松一点,就执意让我去竞标报亭。

在她的建议下,我成功招标到天津市第四医院门口的一家小报刊亭。那里人流密集,开业后生意果然很好。

我印象最深的是2001年美国发生了轰动全球的911事件,大家都挤在报刊亭交钱预定第二天的报纸,报纸成了大多数普通人认识世界的窗口,一来就脱销。

在平时,一块五一份的足球报和中国体育报是最畅销的,《读者》《青年文摘》《故事会》这些杂志也很受追捧,往往摆出来没几个小时就要补货。

为了不断货,我有时候凌晨三点多就徒步从河西区走到南开区进货,一边肩扛着大部头的书和杂志,一边手拎着热乎的新报纸。等我走回报亭时,天都麻麻亮了。

我有事或者接孩子的时候,妈妈就会来帮我看摊。

每个月,我靠经营报亭有1500元进账,老公开夏利开出租车能挣2000元左右 ,日子过得也算可以。后来儿子职校毕业进钢厂当了技术工人,一想到他没几年就要娶媳妇了,我和老公就很发愁。

我们五口人已经在30平米的小家挤了二十年了,我实在不想让下一代人继续过这种窘迫的生活。

守报亭的时候我养成了看报纸看杂志的习惯,也一直在留意有什么挣钱的好办法。有一阵子我经常能看到有关国外的一些新闻,其中有不少在外打工留学的故事。从那时起,我开始关注出国务工群体。

报亭经常有形形色色的人驻足,一些从国外打工回来的人会来我这儿买电话卡,他们穿得很高级,看上去神气十足,有的开着大奔,据说还住上了单独的小洋房,看得我很是羡慕,也有了去国外打工的想法。

2005年 ,眼看着报亭生意逐渐饱和 ,跑出租也挣不下什么钱,老公等不住了。他打听了一番,相比热门的英国美国,去西班牙打工的成本要低很多,而且有天津老乡在那边能帮上忙。于是凑了三万,又找亲戚借了三万,找中介办了西班牙签证,决心出国挣个买房钱。

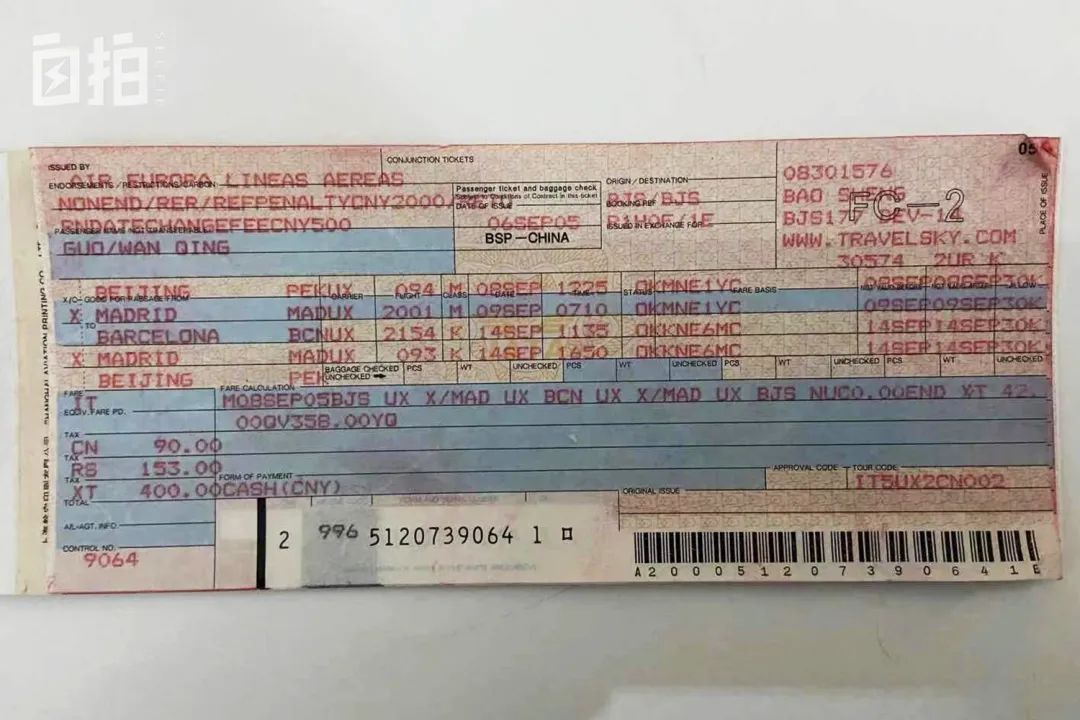

老公第一次出国时的往返机票,至今还保存完好。

出国前 ,老公专门花三个月时间学习了制作日本料理的方法 ,希望靠这一技之长讨生活。到达马德里后果然很顺利,他很快就在老乡的帮助下找到了一家中餐厅。不过初来乍到,他只能从底层刷碗工干起。

每天从中午十二点干到晚上十二点,老公一直接触洗碗液,洗得手都发白起泡了,皮也磨破了。好在回报让人很满意,那时欧元的汇率比现在高,每个月700欧元工资,就相当于国内7000多!坚持干了一年,老公便还清了出国前的借款。

后来他从中餐馆跳槽到日料店当了厨师,一个人挣的比以前我们俩一起挣的都多。2007年2月,我毅然关闭6平米的报亭。母亲资助了我几万元,我又向好友借了几万才凑够找中介办签证的费用。

那一年我45岁,告别刚刚进入社会开始工作的儿子,满怀斗志地坐上了飞往马德里的飞机,一心憧憬着和老公赚大钱,帮儿子买房。

下飞机后,我跟着老乡去马德里街头参观。

我没有很高的文凭,更没有一技之长,无法靠才华吃饭。但我吃苦耐劳,愿意做脏活累活。到达马德里后,我经人介绍后去一位中国浙商家里当起了保姆。

这位浙商在马德里市中心开了三个福袋礼品批发店,我每天的工作是给老板一家三口和店里的五名员工做饭,还要打扫屋子,每个月工资1100欧元。而熬成大厨的老公已经在拿1500欧元的月薪。

除去每月花销,我们一年攒下的钱就相当于20万人民币。

在浙商雇主家里,我一干就是14年。

2008年,受全球金融危机的影响,雇主家的批发生意逐渐萧条,为了节约成本,他当机立断关停了一家店,辞退了两名工人。老板娘后来亲自出马,既谈合作又干杂活,慢慢稳住了生意,否则我也有可能被辞退。

我那时住在批发市场二楼,和雇主家8岁的小孩睡上下铺。他每次半夜上厕所,我都会起床给他开灯,天天给他做营养餐,始终尽心尽力地照顾他,看着他一点一点长高。

我和雇主家人一起去郊游,聊天谈心,亲如一家。

因为我干活实在,雇主一家都把我当亲人,逢年过节会给我发红包,在我生日的时候还给买蛋糕,给我包一个500欧元的大红包,围在一起为我唱生日歌。

孩子各个阶段的毕业典礼,雇主一家也都会带我一起参加,陪孩子拍集体照,喝香槟庆祝毕业。在老师点名表扬小孩时,我也湿了眼眶,就像是自己的孩子得了荣誉。这份难得的感情,得以让我在异国他乡也能活得很开心。

这是我51岁生日的时候,雇主一家人给准备的蛋糕。

不过和国内相比,我出国后的生活还是比较单调,除了上班赚钱,很少像国内一样走亲访友。我的日常也和很多在外打工的同胞一样,因为语言不通而备受交际方面的困扰。

我只会去华人开的中餐厅吃饭,要不就是去说几个数字就能取餐的麦当劳、肯德基,并没有太融入到当地人的生活中。

最倒霉的时候,我还遭遇了抢劫,差点丢掉性命。那是2011年的一天,我下午三点多搭乘地铁回郊区别墅打扫卫生,刚下地铁口就感到脖子一紧,瞬间失去了知觉。

不知过了多久,躺在角落里的我被好心人叫醒,才回忆起到自己被抢劫了,一个名牌挎包以及放在包里的签证、别墅住家钥匙全都被拿走,报警之后也没有找到。

经历过这次抢劫后,我长了教训。再走这条街时,我就只提着塑料袋,天黑走夜路,我每走几步就回头看有没有人跟踪。

后来晚上再出门,无论是干活还是闲逛,我都很少再背包。

总体来说,我在西班牙的前五年过得还是比较顺,每天忙于打工攒钱,时间过得很快,钱攒得也很快。2011年回国看望亲人时,我和老公已经攒下了100万人民币。

一回天津,我们就带着全部积蓄在市郊津南区买了一套120平米的商品房。虽然位置有点偏,但空气很好,总算让一家人有了安居之所。

我们给家里老人带了红酒和新衣服,还请亲朋好友去吃了顿大餐。大家看到我们俩夫妻都很羡慕,他们没想到我们这么快就发达了,之前还担心我们会不会客死异乡呢。

我和老公第一次回国后,在一家高级餐厅请客吃饭。

同年,儿子也经我好朋友的介绍,来到西班牙的一家服装批发市场打工。这实属无奈之举,儿子在国内工厂干技工时,一个月工资只有1000多元,来西班牙之后月薪有1500欧元,直接涨了10倍!累是累了点,但这三年是我们一家攒钱最快的时间,聚在一起也没那么想家。

三年后,儿子到了该谈朋友结婚的年纪,再三考虑过后,他决定回国找工作恋爱结婚。在国外打工钱是挣得不少,但朋友圈实在太小,迟迟交不到女朋友也很让人头疼。

回国后,儿子成功应聘到一家日资企业工作,月薪六千元,工作稳定,算是有了结婚的条件。

但儿子住在我们郊区的房子离上班的地方太远了,考虑到他将来结婚不方便再和父母一起住,我和老公又在市区买了一套90平米的小户型,交完110万首付,还剩下69万贷款慢慢还。

我们家精装修的房子,儿子的那套现在也快装好了。

我和老公一直觉得,住在有房产证的房子才有安全感,才算有属于自己的家。买完房子,我们老两口又回到了西班牙,此时家里已经有了两套房子,整个人好像都比以前更有底气了。

忙碌打工之余,我和老公也一改往日节俭作风,时不时玩个浪漫,把生活过得小资一点。有空聚在一起过周末的时候,老公总会给我送礼物,像CK的镯子、寇驰的包包、古驰的围巾,这些名牌他都有买给我。

这些在国内动辄上万的奢侈品,在西班牙的价格其实并没有那么昂贵,像CK的镯子也才不到200欧元。

都不忙的时候,我们就一起去附近的旅游景点逛逛。平时我们俩都挺忙,我在雇主家,他在日料店,租的房子我也比较少去,经常是他一个人住。

为了省钱,我和老公只租了个9平米的小房间,房租每月300欧元。

自从儿子回国后,我们每年春节又和以前一样去雇主家过。他们总会邀请一大帮亲朋来别墅聚餐,像农村摆流水宴席一样热闹。

我总爱守在电视机前看春晚,每次听到主持人说:“我们向全国各族人民,向台湾同胞、港澳台同胞、海外侨胞,向全世界的中华儿女拜年啦”,我的眼泪都会夺眶而出......

十几年异乡漂泊,我何尝不想回家呢?无非是想让下一代过得更好些。每次一想到儿子,我就不觉得有多累了。

2018年9月16日,我终于等到了儿子结婚的大喜之日。我给儿媳妇买了国外的项链手镯,还给他们买了一辆轿车,摆了11桌酒席,让儿子风风光光娶了媳妇。

儿子结婚典礼上,他们从我面前经过时我拍了这张照。

完成了为人父母的任务,我和老公如释重负,但荷包似乎又空着了。我们本可以安度晚年,但怕70多岁时走不动,生大病没钱治,思前想后还是决定返回西班牙,再干三年赚够养老钱就退休。

谁知,2020年一场疫情突如其来,西班牙的经济受到了重创。“城门失火,殃及池鱼”,浙商雇主家的生意基本垮掉,一家人没事做都在家呆待着。老板辞退了仅剩的三名员工,生意依然不见好转。

看着雇主家亏损严重,我决定主动辞职,他们也没有办法,无奈又抱歉地跟我许诺:“等我们生意好了,再把阿姨请回来。”

疫情期间,马德里封过几次城,街头人也少了很多。

没了工作之后,我在家休息了几个月,虽然外面疫情严重,但我一不干活就闲得发慌。到了六月,我实在坐不住了,在网上找了一份为单亲妈妈一家当保姆的工作。

奈何去了之后,工作范围大大超出了想象,我既要照顾雇主家的老人,还要照顾小孩,批改作业。

疫情最严重时,那位单亲妈妈还飞去国外游玩,后来真的感染了新冠肺炎......

为了一家人的安全,她主动要求隔离。我虽然很害怕被感染,但也清楚她家正是需要人的时候,所以没有立即辞职,一直干到她身体康复后才离开。

我在雇主家的小单间,桌子上面有保温杯和感冒药,那段时间很注意身体有什么症状。

今年1月18日,我突然接到浙商老板妹妹的电话,说他朋友家的姐姐需要保姆照顾双胞胎,想请我过去照看。因为是熟人,我便一口答应下来。

他们家的别墅很大,有三层楼,我和老板娘每天都需要轮流做饭看孩子,我还要打扫三层楼的卫生,每天爬上爬下。或许是岁数大了,身体素质大不如前,我的膝盖经常又酸又疼。

老公知道后很心疼我,一个劲儿地劝我歇歇。儿子原本不太擅长表达,如今也会打电话关心我的身体状况,叮嘱我尽力而为,不要拿身体去逞能,说他工资虽然不高,但赚钱养我没问题。

膝盖疼痛加重后,我去医院接受了手术治疗。

听着老公和儿子的暖心话,我很欣慰,但我已经像个陀螺一样转了一辈子,想闲也闲不下来,还会坚持继续做保姆。

我知道自己到了该退休的年纪,留在西班牙的日子也不多了,所以格外珍惜现在的每一天,有空的时候尽可能去更多地方走走看看。

从去年底开始,我还学着拍起了西瓜视频,没事讲讲这一路走来的故事,跟网友分享分享国外的见闻,生活也不像以前那么单调了。

我离60岁还有一年,艰辛的十五年打工之旅就快收尾了。等回国之后,我要好好享受辛苦打拼换来的安稳。

本文在今日头条首发,皆由主人公本人口述而成