乾隆四十二年奇案背后的人性之恶 | 短史记

作者丨言九林

编辑丨吴酉仁

说一桩乾隆时代骇人听闻的奇案。

这个案子记载于全士潮的《驳案新编》。全士潮生卒年不详,家乡籍贯不详,乾隆年间做过刑部司务厅司务、陕西司主事等职。所以有机会获得一手司法档案,编成《驳案新编》一书。

案子发生在广东的陆丰县,时间是乾隆四十二年(1777年)。

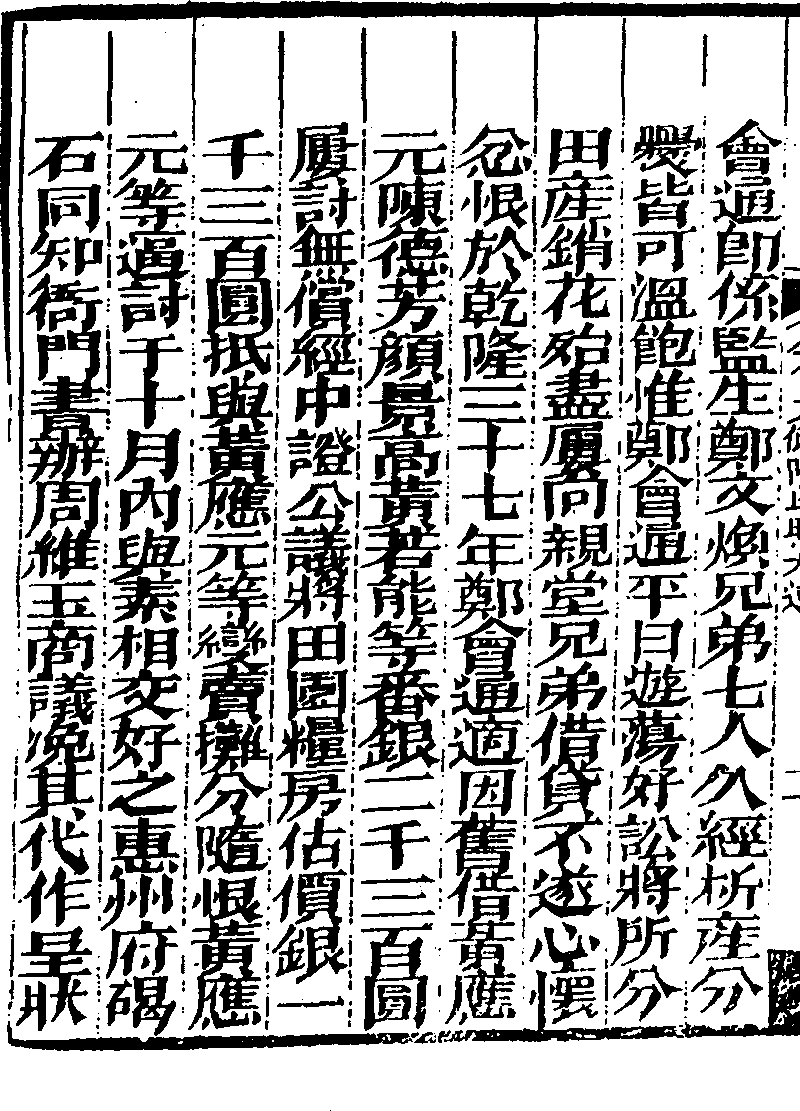

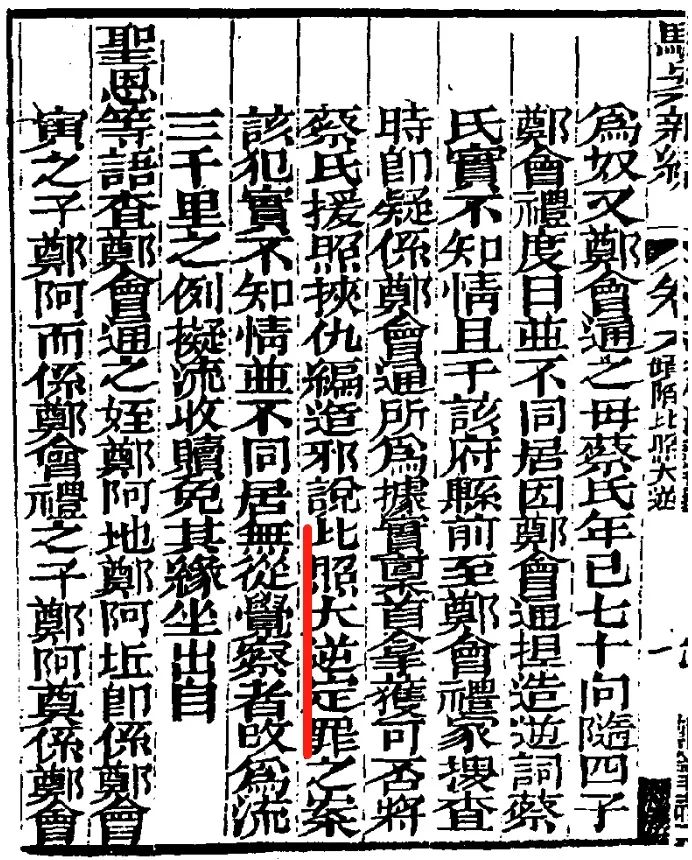

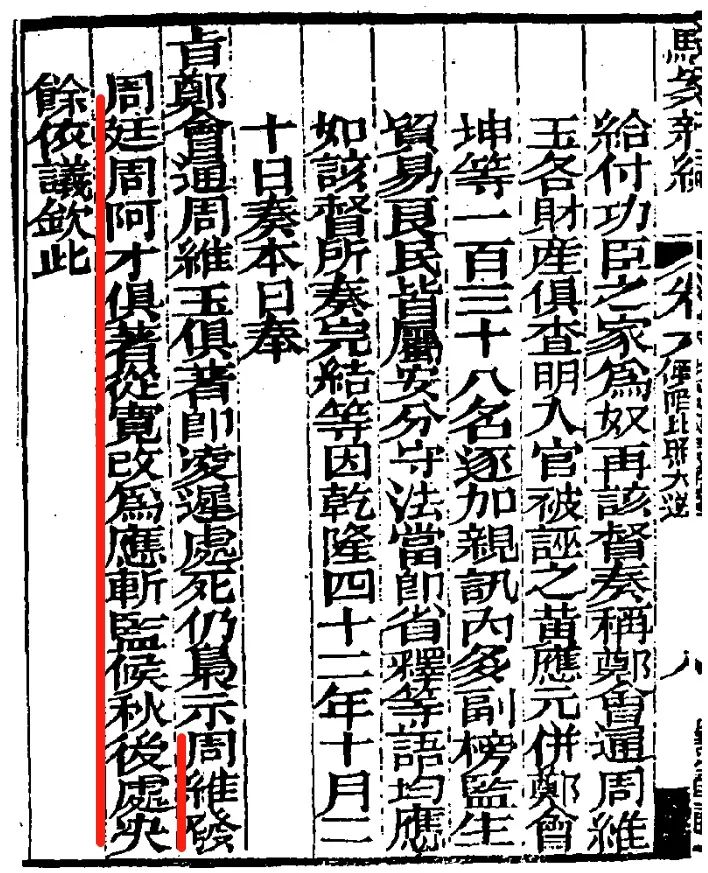

据两广总督杨景素的奏折,案情是这样的:

陆丰县有一监生,名叫郑会通(又名郑文焕)。家中有兄弟七人,早已分家析产,各过各的。其他兄弟皆能自求温饱,只有郑会通,“平日游荡好讼,将所分田产销化殆尽”,然后便屡屡向亲兄弟和堂兄弟们借贷,借不到便“心怀忿恨”。

乾隆三十七年,黄应元、陈德芳、颜景高、黄若能等外族之人联合向郑会通逼债,共计番银二千三百圆。郑还不起这笔钱,于是经“中证公议”,郑的田园粮房被估价为“银一千三百圆”,由黄应元等人拿去变卖抵债。郑会通对黄应元等人心怀忿恨,遂与自己的好友周维玉(身份是惠州府碣石同知衙门书办)商议,由周代写了诉状,于同年十月,以郑会通之母蔡氏的名义,向县衙控告黄应元等人“诱赌占产”——也就是设局诱惑郑会通参赌,然后一起作弊让郑输了个倾家荡产。

孰料,郑母蔡氏知道此事后,指派了次子郑会寅带着文书前往县衙,说“诱赌占产”的诉状不是自己写的,与自己无关,是“冒名捏控”。县衙于是“传同教官将郑会通责处”。

到了乾隆四十一年三月,郑会通又因借了堂弟郑会坤兄弟“番银二百六十圆”还不起,被郑会坤斥责侮辱。郑会通又去找到周维玉商议,以“侵吞粮银”的罪名,将郑会坤告在了碣石同知衙门。没成想,这次又是郑会通之母蔡氏站出来,向衙门讲述事情始末,将案子给撤销了。衙门还判决郑会通必须立即想办法偿还欠郑会坤的银两。

因另一个堂弟郑会贞在冲突中支持郑会坤,斥责了郑会通,四月份,郑会通又把郑会贞给告到了同知衙门。理由是郑会贞原本姓彭,是其叔郑伦锦从外面带回来的养子,没有资格待在郑家继承资产,应将其逐回彭家。这次也是周维玉帮着写的诉状。然后,郑会通的母亲蔡氏再度出马,先是责骂郑会通挟嫌报复,然后让四儿子郑会礼带着文件,与族长郑伦伯等人一起前往衙门支持郑会贞。结果郑会通又输了官司,再次被“发学戒饬”。

到了乾隆四十二年八月,郑会通实在是“贫无聊赖”,穷得过不下去了,便想将自己居住的那部分“公屋”给卖了。郑氏族人,包括前面提到的郑会坤、郑会寅等全都不同意。郑会通觉得自己无路可走,也不想让这些阻挠自己卖屋的族人好过,遂决定搞出一场惊天大案,让所有得罪过自己的人都去死。

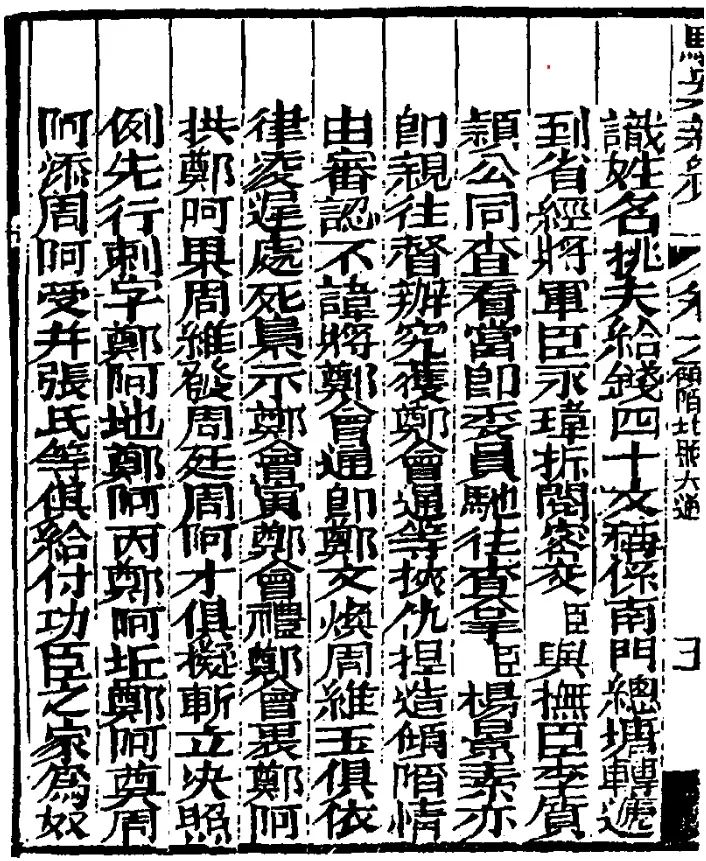

杨景素的奏折如此描述郑会通的作案经过:

于是,乾隆皇帝做出了新的判决:郑会通、周维玉仍维持原判;但郑会通既然忍心以“大逆”这种罪名来诬陷自己的兄弟,可见他蔑视天伦,与亲人之间的恩义早已断绝,所以可略作变通,不连坐郑会寅这些人——“此案除逆犯郑会通之妻子,仍照大逆缘坐律定拟外,其本被该逆犯倾陷之郑会寅等,著与讯明之无干人众,一并省释”。

⑤《清高宗圣训》,北京燕山出版社1998年版,第1451-1452页。

=======================================================================================

请不要再污蔑写下「锄禾日当午」的那个唐朝诗人 | 短史记

请编辑说一说《悯农》的作者李绅。他做了官之后奢侈无度,喜吃鸡舌,一顿饭要杀三百只鸡,只用鸡舌,鸡肉鸡毛堆积如山;还用栽赃陷害的手段打击政敌制造冤案。这些是真的吗?

一、子虚乌有的“吃鸡舌”

先说“喜吃鸡舌”。

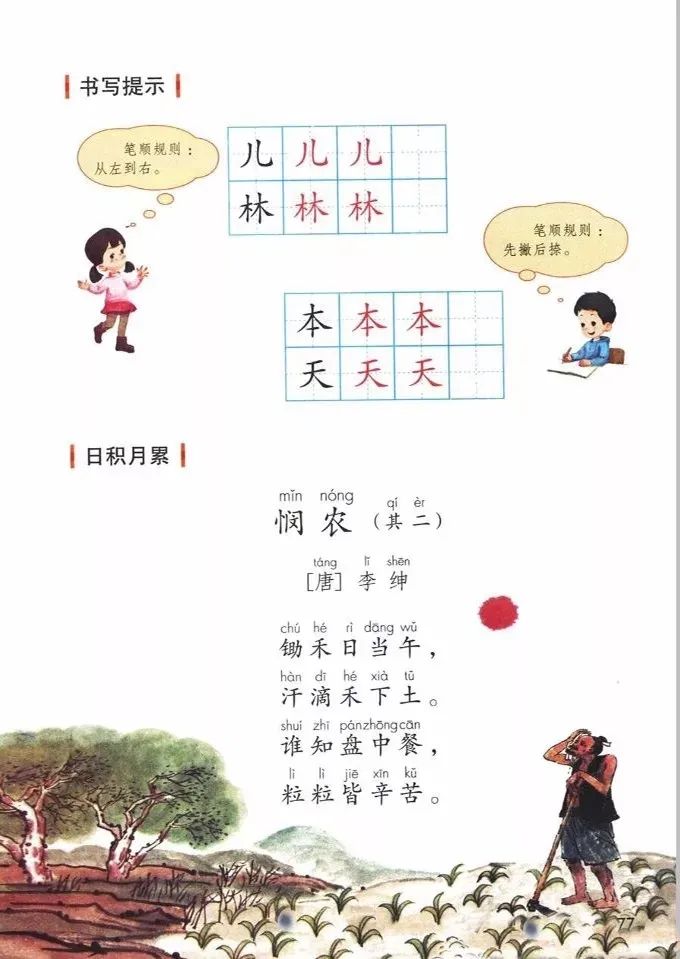

对当代人而言,李绅其实是一个相当陌生的历史人物。若非他的《悯农》诗——“锄禾日当午,汗滴禾下土。谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”,长期被收在小学语文教科书中,恐怕没多少人会知道他。

图:最新版小学一年级上册语文教材中的《悯农》诗

粗略检索可以知道,李绅在中文网络世界被人指责“好吃鸡舌”,大约始于2010年前后。如下图所示,以“李绅 鸡舌”为关键词,以“2010年8月31日之前”为搜索时段,只得到了两条相关结果,且是刊发于《西安晚报》的同一篇文章。该文称:

图:检索“李绅 鸡舌”的结果

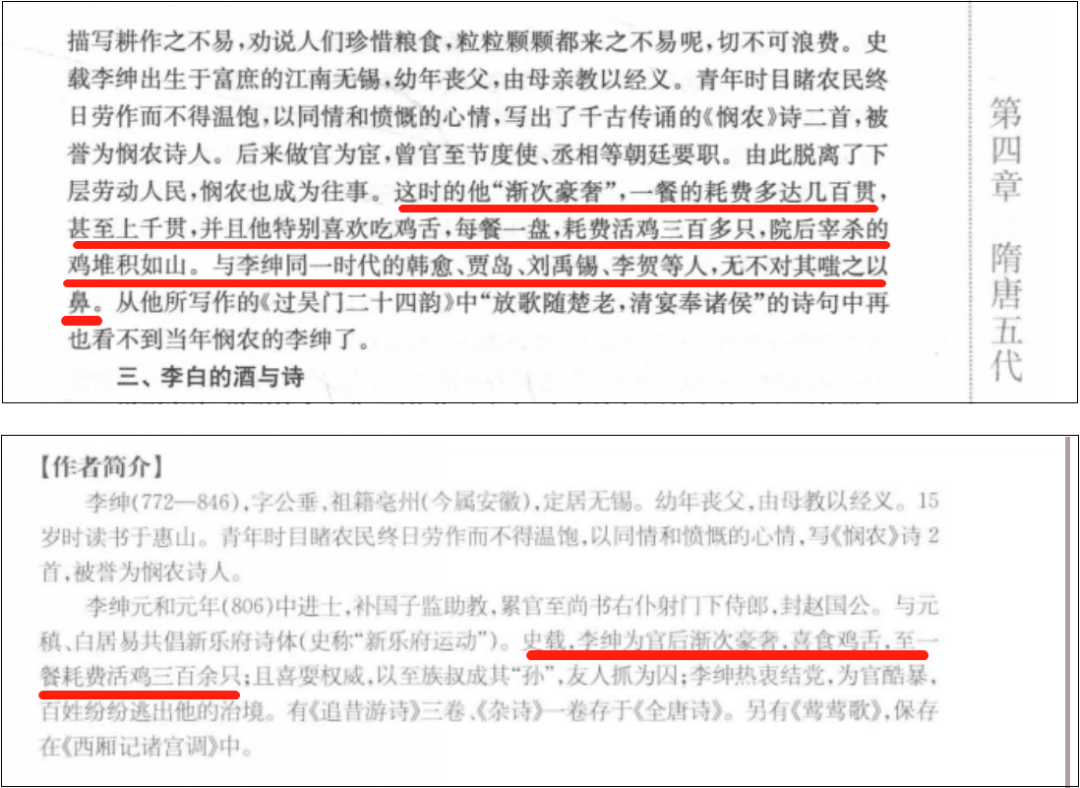

遗憾的是,经过十余年的流传,到了今天,虽有无数的中文报纸、杂志、自媒体乃至学术专著,已将“李绅为了吃鸡舌一顿饭要杀三百只鸡”当成信史在传播,但它们无一例外,均给不出具体的史料来源,仍只能模糊地声称“据史书记载”云云。下图所示,一出自2015年出版的某《中国饮食思想史》,一出自2016年出版的某《中国古代建筑文献集要》。前者不做丝毫考据,原文照搬前引《西安晚报》文章。后者也未寻到具体史料来源,遂以笼统的“史载”二字聊作应付。

如此这般,自然是因为,“李绅喜欢吃鸡舌”是一桩子虚乌有之事,本就没有任何史料记载。

图:学术著作中的不加细考

究竟是谁第一个捏造了“李绅喜欢吃鸡舌”这段故事,已很难考据明白。据笔者推测,这则谣言的发生逻辑,很可能是这样的:(1)清初文人褚人獲的笔记小说《坚瓠集》里记载,北宋宰相吕蒙正“喜食鸡舌汤,每朝必用”,以致于其后花园中鸡毛堆积成山。(2)某位当代人对《坚瓠集》里的这段故事存有一种模模糊糊似是而非的印象,将它误植在了李绅的头上。

褚人獲《坚瓠集》的原文如下:

大意是:吕蒙正没中科举之前,家境极其贫寒。做了官富贵之后,喜欢上了喝鸡舌汤,每天早上都要喝。某日他游花园,见到墙角有一座高高的山丘,就问是谁堆的。下人回复说:那是相公你杀鸡留下的鸡毛,你每天喝鸡舌汤,每顿要杀许多鸡,于是就有了一座鸡毛山。

其实,褚人獲的这段笔记里有一个大大的史实错误。包括吕蒙正在内的宋代官员,确实集体喜欢“鸡舌”这种东西,“含鸡舌”是当时的一种官场风尚。但此“鸡舌”并不是鸡的舌头,而是一种用来掩盖口气的香料。宋人沈括的《梦溪笔谈》里说得很明白:

意即,鸡舌香不是鸡舌头,而是丁香。宋代中央朝廷有一个惯例,郎官们需要近身向皇帝汇报事务,所以他们每日里都要口含“鸡舌香”这种东西,用来掩盖口气,以免引起皇帝的不快。这鸡舌香也会作为一种治疗口气的药物拿去熬汤供人饮用,吕蒙正经常喝鸡舌汤,大约是因为他来自很底层,比较在意别人会因口气而看不起他的出身。

沈括还说,现在开封市面上卖的所谓鸡舌香,都是从乳香中提炼出来的,根本没有多少香气,“以治疾,殊极乘谬”,含着它们或者拿它们来煮汤,是治不了口气的。

二、扯淡的《赠李司空妓》

再来说一下所谓的《赠李司空妓》一诗。

这首诗常被人拿来与“喜吃鸡舌”之说配套,以证成李绅做了高官之后奢靡无度。一般认为,该诗的作者是刘禹锡,其原文如下:

有些文章,将这首诗解读成李绅安排舞女歌妓作陪招待刘禹锡,但“刘禹锡的苏州,此时正逢水灾,百姓正在水深火热之中……耿直的刘禹锡当然对眼前的歌舞情景异常反感。……刘禹锡此时再回头看看李绅,发现昔日那个写过《悯农》诗的李绅对着这花天酒地、歌舞升平的场景早已见惯不怪,这让刘禹锡非常痛心。”④

这类解读,其实全部属于脑补。

之所以这样说,原因也很简单:这首诗虽然题为《赠李司空妓》,但迄今为止并无确凿材料可以说明这个“李司空”就是李绅;而且《赠李司空妓》这个标题也是后人所拟,并非原诗所有。

唐代史料里,有两则材料记录了刘禹锡这首诗。一则来自唐人范摅的《云谿友议》。里面说:

按该史料的说法,刘禹锡参加的是杜鸿渐的宴会,地点是在扬州,与李绅并无关系。但杜鸿渐不可能邀请刘禹锡参加宴会,因为他死于769年,刘禹锡要再过三年才会出生。

另一则材料来自唐人孟棨的《本事诗》。里面说:

按该史料的说法,刘禹锡参加的是“李司空”的宴会,地点是京城。材料中并没有说“李司空”就是李绅(将之说成李绅,是宋代一些人的脑补),而且也不可能是李绅——刘禹锡“罢和州”回到京城是在828年。李绅自825年即一直在地方做外官,直到842年才回到京城,期间不存在什么“罢镇在京”的状况。鉴于李绅没有机会与刘禹锡在京城相见,有学者认为,“此处‘李司空’必非李绅”。⑦

综合这两则材料,比较确切的信息是:(1)刘禹锡确实写了一首内有“司空见惯”一词的诗,这意味着他所参加的宴会,主人是一位拥有“司空”头衔、或拥有相当于“司空”头衔的高官,至于这位“司空”姓什么,诗里面并没有说。(2)“断尽江南刺史肠”也好,“断尽苏州刺史肠”也罢,指的都是此事发生的大致时间,是在刘禹锡担任扬州刺史之后,也就是831年-834年这段时间。这两点信息,无法与李绅的履历合榫。

那么,以舞女歌妓作陪招待刘禹锡的“司空”,究竟是谁呢?一种比较可信的学术意见认为,他应该是当时的政坛大佬牛僧孺:“牛僧孺与刘禹锡交情较厚,‘司空见惯’为刘与牛事最合情理;牛僧孺生活奢侈,颇多声色之娱;牛于此前曾任兵部尚书(汉称大司马),节镇淮南虽未检校司空,但右仆射、同平章事之衔也可泛称司空,这些地方都是说得过去的。”834年,牛僧孺是淮南节度使,刘禹锡由苏州刺史改任汝州刺史,自苏州北上汝州,恰好必经扬州。刘前去见一见自己的老朋友牛僧孺,牛则以舞女歌妓作陪招待刘,可以说是情理之中的事情。也唯有如此,诗中的“司空”、“苏州刺史”等元素才能成立。⑧

三、李绅没有制造冤案

最后再说一说所谓的“制造冤案”。

所谓冤案,指的是李绅晚年在淮南节度使任上查办了一名叫做“吴湘”的江都尉。据《旧唐书》的记载,这位吴湘“为部人所讼赃罪,并娶百姓颜悦女为妻,有逾恪律”,就是说,他被部下告发举报,罪名是贪污腐败和仗着官身强娶民女。李绅命观察判官魏鉶负责处理这个案子,最后判了吴湘死刑。

许多今人文章,将这个案件说成李绅结党营私、枉顾法律、打击报复:

这一指责,恰好将“结党营私、枉顾法律、打击报复”的主体完全搞反了。

对吴湘案,朝廷实际上有过两次中央层面的调查。第一次是淮南方面将案情审判结果上报中央之后。时值牛李党争,牛派的言官们认为李德裕素来憎恨身为牛党的吴汝纳,而吴湘恰好又是吴汝纳的弟弟,李绅则是李德裕的好友,所以“疑李绅织成其罪”,要求重新调查。于是朝廷派了御史崔元藻去淮南。崔元藻的调查结果是吴湘贪污腐败盗取钱粮属实,但强娶百姓颜悦之女一条有出入,颜悦做过节度使的“衙推官”,他妻子多多少少也有点士族身份,他们家不能算“百姓”。于是“计赃准法”,以贪腐之罪按律将吴湘给杀了。

需要注意的是,这位前去调查的崔元藻,并不是李德裕方面的人(否则牛党众人也不会同意这个人选)。崔既不愿得罪李德裕,也不愿得罪牛僧孺,虽然他的调查报告“与扬州所奏多同”,也就是和淮南方面的汇报基本相同,但最终仍因“无定夺”而引起了李德裕的不满,被从中央贬去了端州。所谓“无定夺”,大约是指崔做完事实调查之后,不肯拍板出具直接的判决意见,而是将问题推回给了李德裕——从崔的这种做法,也可见他并非李德裕阵营中人。⑩

再后来,朝中政治环境发生变化,李德裕失势,牛党众人又将吴湘案重新翻出来,搞了第二次中央层面的调查。这次调查由牛党一手掌控,其中也有那位对李德裕深怀怨恨的崔元藻。史学家岑仲勉对这次调查的定性是“无非周内锻炼以成德裕之罪而已”?,即事实本身并不重要,这是一次旨在将李德裕彻底打趴下的政治审判。

在这场政治审判当中,崔元藻放弃气节,更改了自己之前的调查结论。具体负责案件侦查的淮南观察魏鉶,在狱中饱受酷刑仍不愿污蔑李德裕,最后得了一个“贬死岭外”的结局。李绅此时虽已去世,也仍被牛党清算削去三项官身,且剥夺了其子孙做官的资格。

与今人不辨是非污蔑李绅制造冤狱不同,唐人范摅在《云谿友议》里说的却是:“李公既治淮南,决吴湘之狱,而持法清峻,犯者无宥,有尹、张之风也,狡吏奸豪潜形叠迹。”?

淮南百姓很怀念那位刚正不阿的李绅。

注释

①《有感于“悯农诗人”李绅“好吃鸡舌”》,西安晚报2009年12月8日。

②褚人獲:《坚瓠集·鸡舌汤》。

③沈括:《梦溪笔谈·卷二十六药议》。

④网文:《唐诗闲读:“司空见惯浑闲事,断尽苏州刺史肠”》。

⑤范摅:《云谿友议·中山悔》。

⑥孟棨:《本事诗·情感第一》。

⑦陈雪飞、王催霞:《也谈﹤赠李司空妓﹥一诗》,《扬州教育学院学报》2020年第1期。

⑧尹占华:《唐宋文学与文献丛稿(下)》,天津古籍出版社2014年版,第446页。

⑨网文:《写下悯农的热血少年,能原谅结党营私、贪污腐败中年的自己吗?》

⑩王炎平:《牛李党争考论》,四川人民出版社2018年版,第82-84页。

?岑仲勉:《通鉴隋唐纪比事质疑》,第304页。

?范摅:《云谿友议·江都事》。

==============================================================================================

其实,古代的欧洲也有榫卯技术 | 短史记

作者丨陈慕谭

编辑丨吴酉仁

这两天,许多中国网民被一则“古代中国的榫卯技术已被韩国以‘大木匠’(Daemokjang)的名义成功申遗”的传言给弄愤怒了。传言称:

不过,《科技日报》很快便刊发了辟谣文章。内中引用了古建专家对中韩两国申遗文本的比对结论:

上述结论已将事情说得非常清楚,无需赘言。这里,笔者想谈谈另外两个与“榫卯技术”相关的问题:

第二个问题,其实《科技日报》的文章也有涉及,结论也很明确,笔者只是再补充一些资料。

先说第一个问题。

所谓“榫卯”,通常的涵义是指“在相连接的两个木构件上采用一种凹凸处理的接合方式。凸出部分叫榫,凹进部分叫卯”。

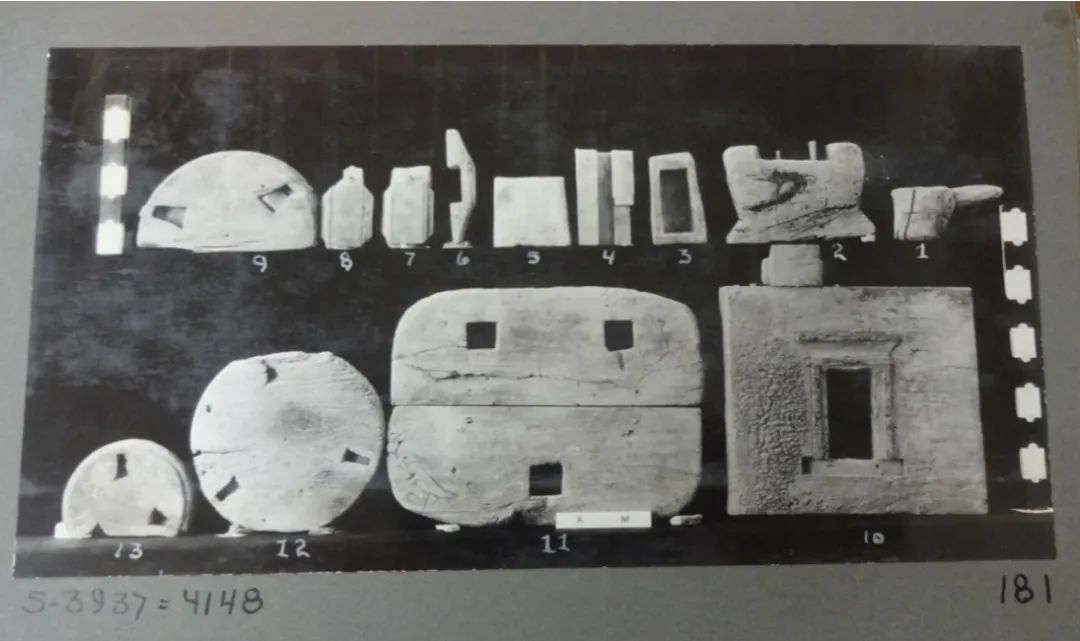

榫卯技术在中国出现的时间很早。一般认为,距今约6000-5000年的浙江河姆渡遗址保存的干栏式木构建筑中,便有许多带有榫卯的木结构。②

♦ 河姆渡遗址出土的榫卯构件和构造示意图

同期的欧洲,也已出现了榫卯技术。下图是德国Altscherbitz出土的新石器时期的木结构水井。不难看出,该水井是用典型的榫卯技术组合而成的。该遗址于2013年被发掘,当时共发现了四口相似的水井。通过对保存下来的151块橡木木料进行分析,学者们得出结论,认为这批水井的年代约为公元前5469-5098年,也就是距今已有约7000年的历史。③

♦ 德国Altscherbitz出土的木水井,图片引自《考古学杂志》官网

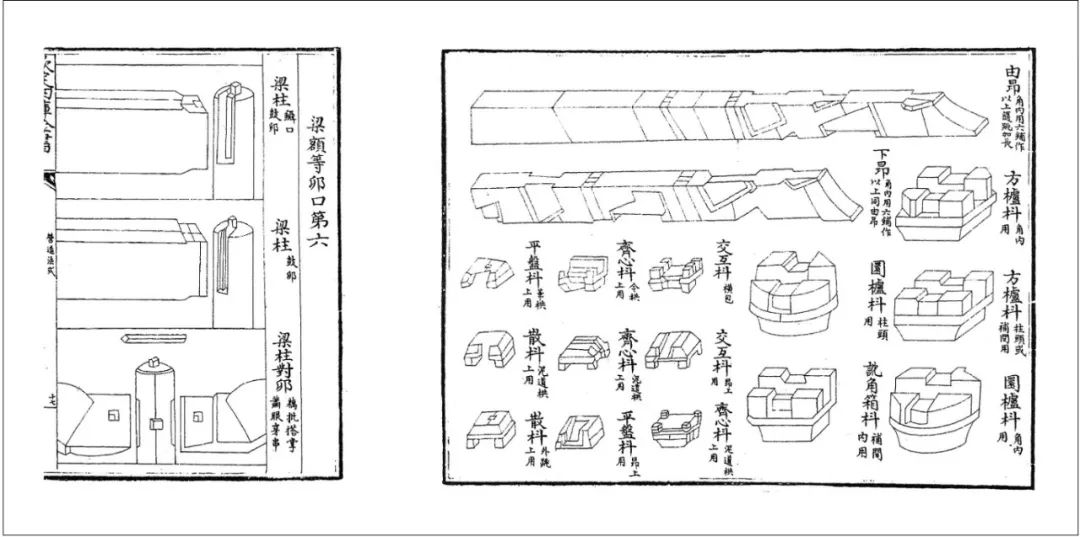

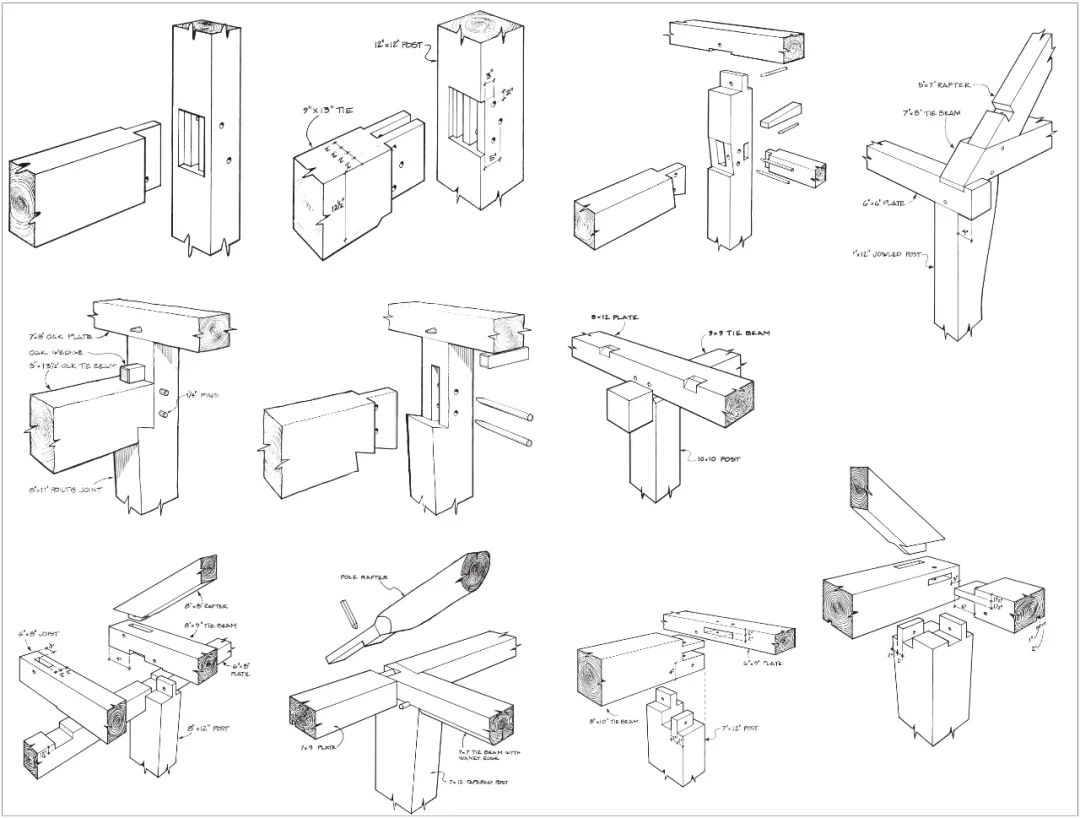

在中国,榫卯技术后来大放异彩,成了中式古建筑中的核心技术之一,演变出多种多样令人叫绝的复杂样式。韩国、日本的榫卯技术,也应是自中国传入的。下图是北宋将作监少监李诫所著《营造法式》里的榫卯示意图。

♦ 《营造法式》里的榫卯示意图(部分),图片引自Internet Archive

西方的情况也是如此。古罗马人曾在建筑与家具中大量使用过榫卯技术。下图是密歇根大学1924-1935年间自古罗马城镇Karanis中发掘出来的一批木制家具构件。由这些碎片不难看出,这批家具使用了典型的榫卯技术。此外,古希腊人也使用过榫卯技术。④

♦ 出土的古罗马家具构件,图片引自EIMAN ELGEWELY的论文

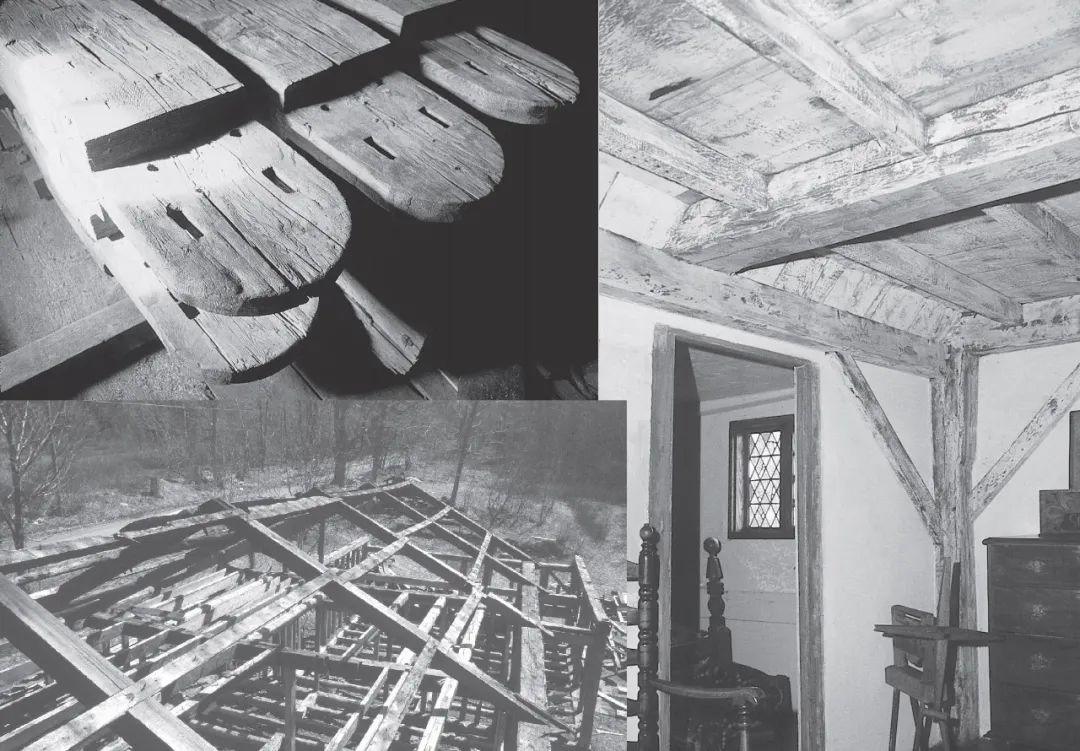

中世纪的欧洲木匠,同样大量使用榫卯技术。这种技术后来又由欧洲移民带到了北美大陆。Jack A. Sobon的专著《HISTORIC AMERICAN TIMBER JOINERY》中,便搜集有许多美国16-19世纪使用了榫卯技术的民房资料。下面这三张照片,自左至右再自上而下,分别是:(1)纽约州Altamont一所1820年代谷仓的榫卯梁;(2)马萨诸塞州Plymouth一栋17世纪使用了榫卯技术的民房;(3)马萨诸塞州Windsor一所1840年代同时使用了榫卯和铁钉的民房屋顶架构。⑤

♦ 美国16-19世纪使用了榫卯技术的民间建筑

下图,是《HISTORIC AMERICAN TIMBER JOINERY》一书依据留存下来的各种历史建筑,提炼出的榫卯结构示意图。不难看出,当时美国木匠使用的榫卯样式颇多,技术已比较成熟。

♦ 美国16-19世纪的榫卯技术示意图

再来说第二个问题。

所谓的“中国古建筑不用钉子”,其实是一种基于“中国古建筑以榫卯为主要技术”和“榫卯结构往往不用一颗钉子”这两个知识点,而脑补出来的错误认知。事实是,中国传统古建筑既以榫卯为主要技术,也大量使用钉子——包括铁钉、竹钉和普通木钉。

只要读过唐代人杜牧的《阿房宫赋》,便不难了解这一点。杜牧在赋中描述他想象中的阿房宫,有这样一段文字:“负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之栗粒。”——那阿房宫,承重的柱子比耕地的农夫还多;架梁的椽子比纺织的女子还多;闪闪发光的钉帽⑥,比仓库里粮食的颗数还多。

“钉头磷磷”四字,意味着在唐代人的认知里,富丽堂皇的宫殿建筑是要大量使用钉子的,而且必须是铁钉。竹钉和普通木钉不会有“磷磷”的效果。

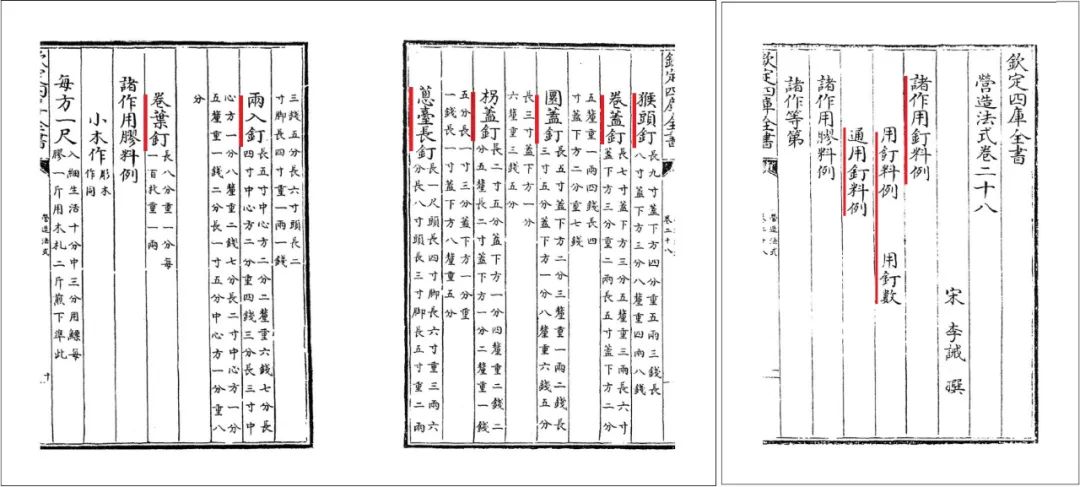

此外,只要真的读过著名的《营造法式》,也会知道,钉子的使用是中国传统古建筑修造技术的一个重要部分。该书卷二十八专门谈如何“用钉”。内中有椽钉、角梁钉、飞子钉、大小连檐钉、白版钉、葱台头钉、猴头钉、卷盖钉、圆盖钉、拐盖钉、两入钉、卷叶钉等诸多名目。这些钉子可以用铁做——早在战国时期的燕下都遗址中,便已发现了铁制瓦钉,也可以用竹子或普通木头做。总之,钉子对一栋传统古建筑而言,必定是不可或缺的。

♦ 《营造法式》里的各种“钉”

最后再澄清一个广为流传的错误说法。该说法称,“故宫的建筑都是由木头搭起框架,并采用一种称为榫卯的结构来连结,上面没有一根钉子”⑦。

实则紫禁城的建筑也使用钉子,只是这些钉子从外观上不太容易见到(并不是见不到)。据蒋博光回忆,1956年组织专家修缮故宫西北角楼时,对原建筑进行调查研究,便发现“凡用钉处皆为特制的合金方钉,锉磨光滑”,“角楼所用大木均为楠木,制做手法精细,虽一升一斗,一榫一卯的微小部分,都刮刨光滑,严丝合缝。结合部位用了合金的方钉,打磨光润并非常精致,为了防腐锈涂敷了桐油”⑧。最后修复时“虽一钉一卯的做法亦照原式成做”。

♦ 紫禁城的瓦钉