其实,北京城已被沙尘暴困扰了八百多年 | 短史记

说一说古代北京城遭遇过的沙尘暴。

金朝海陵王贞元三年四月,也就是公元1155年5月前后,北京城进入了一种“昏雾四塞,日无光”的状态,一共持续了十七天之久①。这或许是北京地区遭遇严重沙尘天气侵害的最早记载。金朝的史官之所以会注意到这一点,并将之载入史册,是因为金主完颜亮刚刚决定将都城从上京迁至此地。

迁都之后,北京城的气候并未得到改变,反似有恶化。金世宗大定十二年(1172年)三月,史书中出现了“雨土”的记载,尘土犹如下雨般从天而降。这种事情,在大定二十三年(1183)的三月和四月份,又出现了两次。

需要注意的是,传统史书之所以会特别记载“雨土”之事,并不是基于对气候变迁的关注,而是“雨土”在天人感应的迷信框架内,被赋予了特殊的政治涵义,即京房《易传》里所谓的“百姓劳苦,则天雨土”。这也意味着,那些够不上“雨土”级别、却更常见的风沙气候,是很难被史书记录的。

♦ 2021年3月15日,中国北方遭遇了近十年最强沙尘暴。据专家解释,这次沙尘暴的起源,主要是在蒙古国戈壁沙漠的中部和南部,以及内蒙古的中部和西部沙漠。

进入元朝后,北京城继续被沙尘暴困扰。

元英宗至治三年(1323)二月遭遇的是“雨土”,元泰定帝致和元年(1328)三月遭遇的是“雨霾”,元文宗天历二年(1329)三月和至顺二年(1331)三月遭遇的是“雨土霾”。无论是“雨土”“雨霾”还是“雨土霾”,所指都是尘土如雨水般降落的剧烈沙尘暴。元顺帝至元四年(1338)四月的情况最为特殊,史书记载称“京师天雨红沙,昼晦”,显然这是一次烈度更高的沙尘暴,铺天盖地落下来的既不是土也不是霾,而是沙子,而且是红色的沙子(这或许是因为沙尘的源头存在红壤)。

元代北京城的沙尘暴,与建设元大都时对周边地区森林的疯狂消耗有直接关系。虽然楠木、檀香木等珍贵稀有木料主要来自外地,但常规木料则不可避免地要大量取自京城周边。为了方便砍伐西山的木料,郭守敬还主持疏通了永定河中游的河道。除了修筑皇城,城内的寺院、衙门等建筑,也要耗费大量木料。如1280年修建圣寿万安寺,便派出军队四千人自北京周边砍伐了58600根木料。此外,京城日常的燃料消耗多取自周边,同样不是小数目。这些消耗综合到一起,结果便是元代成了“促使北京周边地区森林植被发生明显转折的时代”。

明代北京城的沙尘暴,较之金、元两代更加严重。这与朱棣为迁都北京城而进行的大规模建设有直接关系。据翰林院侍读邹缉当年的奏折,朱棣的北京城修筑工程搞了近二十年,“民以百万之众,终岁在官供役”,多达百万的青壮年,常年在工地服劳役。吏部主事萧仪则说,他的家乡江西乐安,自永乐四年开始,无论贫富、无论家中壮丁多少,已全被抓去武夷山里,为修筑紫禁城伐木。壮丁们死在山里之后,接下来被抓的便是女人与孩子。遥远的武夷山地区尚且如此,北京周边森林植被遭受破坏的情况,自不难想象。朱棣重修三大殿时,便“有巨木出于卢沟”,即是自北京周边大规模砍伐树木。

朱棣之后,明朝的皇帝们继续大兴土木。仅万历皇帝一人,自万历十一年修筑天寿山皇陵开始,至万历四十六年修乾光殿止,北京城内便可谓年年皆有大型土木工程。其中万历三十一年筹修三大殿,摊派给贵州的任务之一是“采办楠杉大木”12298根,合银107万余两。摊派给湖广的楠杉任务,合银约420万两。湖广、贵州、四川被摊派的楠木任务,合计约930余万两白银。大楠木自外省千里迢迢运来,常规木料自是从北京周边取用。大楠木的需求数量如此之多,常规木料的规模只会更大。

权力无节制的取用带来的疯狂砍伐,甚至还影响到了明朝的边防安全,隆庆年间,便有大臣庞尚鹏上奏说,北京周边的蓟州和昌平一带已因为无节制砍伐导致“蹊径日通,险隘日夷”,森林消失后蒙古骑兵便可长驱直入。庞说,发动军民植树造林以巩固边防,已是迫在眉睫之事。

于是,有明一代,几乎每年春天,北京城都要遭遇严重的沙尘暴。比如:

有学者统计称,自《明实录》中有沙尘暴记载的1441年算起,到1644年明朝灭亡,这204年里有97个年份出现了沙尘暴天气。若考虑到传统史书记录气候异象的主要动力,是“天人感应”的政治迷信,常规的风沙天气显然是失记的。说有明一代,北京城年年被风沙困扰,绝非夸张。由前文提到1468年天坛与地坛的外墙所阻挡的风沙已与墙体齐高,也可大略推知明代北京城沙尘暴的严重程度——天坛与地坛是皇家禁地,其墙体高度一般是超过3米的。

年复一年持续不断的沙尘暴,让那些相信天人感应的明朝读书人和士大夫,也渐渐麻木了下去。一般的“雨土”“雨霾”已不再能够引起他们的兴趣和关注。只有那些程度非常高、有特殊现象出现的沙尘暴,才会进入到明代京城读书人和士大夫的视野,被他们记录下来。

比如,成化六年(1470)二月清明节的沙尘暴被《万历野获编》记录了下来,是因为这场沙尘暴“下雨如血,天色如绛纱,日色如暮夜,空中非灯烛不能辨”。万历四十六年(1618)春天的沙尘暴,之所以会被大学士方从哲拿到朝堂上说事,是因为这场沙尘暴“黄尘蔽天,日色晦冥,咫尺莫辨”,还出现了“电流如火,赤光照地”“自宣武门至正阳门外约三里余,河水尽赤,深红如溃血,经月乃止”的怪象(很可能与沙尘的成分有关)。

清代北京城的情况也好不到哪里去。

尽管有学者认为清代的沙尘暴频率和强度已远不如明代,且认为这是“清代处于冬季气候逐渐由寒冷向温暖转变的时期”所致。但翻看清末重臣、帝师翁同龢的日记,仍可见到沙尘暴对北京城的频繁肆虐。比如:

类似的记载,几乎见于每年春天的翁同龢日记。1884年春天,慈禧发动“甲申易枢”将恭亲王奕?逐出中枢,便是在“大风起,沙翳天暗”“尘土眯目”中实施的。1898年6月,翁同龢被光绪皇帝逐离京城,该年4月2日,他的记载是“大风扬沙”;4月3日,他的记载是“大风,尘土蒙蒙”。

♦ 晚清的北京人遇到沙尘暴,大约也是这种情形

类似的记载,也见于晚清来华的西方人士。

1864年4月26日,刚刚抵达北京的德国领事拉度维茨在书信中写道:“从通州又骑马奔波三小时,最终抵达古老皇城的巨大城墙之下……不过(我们)还暂时无法消受这座城市,因为沙尘暴的关系,我们白天根本出不了门。我们在白河上已领教过裹挟着黄沙的大风,它几乎把老船撕成了碎片。”

1891年3月22日,德国驻华使馆翻译生佛尔克在书信中说:“最近一段时间,天气又不好了,虽然不是很冷,但是风沙却很大。对于散步来说,街道上的尘土原本就已很厚了,现在尘土都盖满了墙壁。这种沙尘暴是从蒙古的沙漠里来的,大多要刮好几天。它们无孔不入,哪怕在密闭的屋子里,所有的家具仍然蒙上了厚厚一层土,甚至手绢上也是一层土。……我在想,下个月大概会好起来的。”

1897年1月,德国驻华公使夫人伊丽莎白·冯·海靖在日记中写道:“我对北京街道的物理反应,如同让我亲吻一个对我来说十分恶心的人。……天上刮着可怕的沙尘暴,屋外的严寒冻彻心骨。”

也就是说,若从1155年金朝海陵王贞元三年的“昏雾四塞,日无光”算起至今,北京城其实已被沙尘暴困扰了超过八百年。

⑥(德)海靖夫人:《德国公使夫人日记》,福建教育出版社2012年版,第38-39页。

多图直击|北京今年最强沙尘来袭 空气质量已达严重污染

△ 3月15日,什刹海,沙尘中,三轮车从桥上经过。新京报记者王嘉宁 / 摄

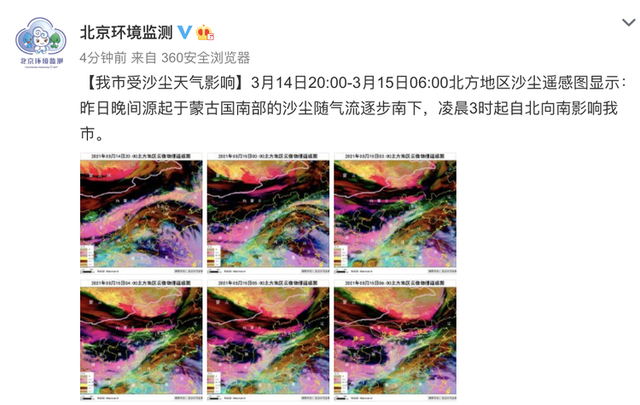

3月15日,中央气象台发布沙尘暴黄色预警,受冷空气和蒙古气旋共同作用的结果,我国新疆、内蒙古、山西、陕甘宁、东北、京津冀等地区正经历来自蒙古国的沙尘天气,这是近10年以来我国遭遇范围最广、强度最强的沙尘天气过程。

据北京市气象台消息,截至15日7时,北京市空气质量指数为500,污染级别为6级,已达严重污染标准。新京报记者在北京记录下这不多见的天气现象。

丰台方庄

新京报记者王嘉宁 / 摄

大兴亦庄

新京报记者吴江 / 摄

西南四环

新京报记者浦峰 / 摄

大兴天宫院

新京报记者尹亚飞 / 摄

东四环

新京报记者王贵彬 / 摄

东五环

新京报记者陶冉 / 摄

小红门

新京报记者王飞 / 摄

北四环

新京报记者李凯祥 / 摄

鼓楼

新京报记者王贵彬 / 摄

预计本次强沙尘过程在今日白天仍将持续,提醒相关地区公众要关闭门窗,做好防护,避免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤。

-The End-

摄影:新京报摄影部

编辑:李凯祥

蒙古国的污染有多重?

摄影:BAMBOO DRAGONFLY

3月15日清晨,中国北京已出现明显沙尘天气,大部分地区能见度小于1000米,空气质量处于最高一级严重污染,指数达到500。北京环境监测官微发布,据沙尘遥感图显示,此次沙尘源起于蒙古国南部。

那么你知道蒙古国污染有多重吗?

摄影:Alessandro Grassani

被称为“蒙古国唯一大城市”——

座落于狭长山谷的乌兰巴托,

拥有近150万居民,

差不多占蒙古国一半人口。

这里绿草如茵、蓝天白云?

不,

实际上乌兰巴托的另一面,

是“黑色”的。

现在的乌兰巴托,

有时白天像黑夜般不见天日,

已成世界空气污染最严重城市之一。

Bayankhoshuu是乌兰巴托空气污染最严重的社区之一,傍晚的空气混浊不堪。

在这个地方,

手持空气检测仪上的数据

是正常数值数10倍;

PM2.5参数曾一度暴涨,

是世卫组织推荐安全上限值133倍。

“婴儿刚出生就呼吸着糟糕的空气,

PM2.5高达600微克每立方厘米

——这是允许上限的24倍。”

撰文:BETH GARDINER

摄影:MATTHIEU PALEY

一名身患肺炎的两岁女孩躺在重症监护室内,身上布满管子。她前额的炭黑印记是妈妈抹上的,据说能驱除邪灵。

冬季,

在蒙古国首都乌兰巴托,

煤炉和发电站奋力运行着,

在保障人民生活的同时,

也带来阴魂不散的烟雾

和贻害众生的肺病。

有时烟雾太过浓厚,

以致乌兰巴托的人和建筑

看起来像变成了淡淡的“剪影”;

除此之外,

刺鼻的气味无所不在。

那些乌黑的气体

像魔爪一样掏入人的喉咙,

还飘入市中心楼宇大厦,

郊外靠近山野的苏维埃式公寓也被波及。

巴扬霍霍(Bayankhoshuu)地区的清晨,阳光在烟雾中艰难穿行。

导致空气质量恶化的源头之一,

便是煤炭产业。

但在乌兰巴托,

煤炭偏偏是人们熬过严冬的重要物资。

2009年和2010年冬天,蒙古国严冬极其寒冷,大约有八百万只牲畜被冻死,当时被称为“牲畜大劫难”。

摄影:Alessandro Grassani

“我的肺再也不健康了”

Dari Ekh,是离开乡村的牧民在城市郊区定居的地方。他们住在圆顶帐篷或者简易棚屋里,用煤炉取暖烧饭。

前年冬季,

蒙古国首都为了让孩子免遭有毒气体侵袭,

关闭学校达两个月之久。

谁也不知道这样的措施能有多大作用。

随着肺炎患者的增多,

医院早已不堪重负,

其中儿童患病数一直在冬季呈高发态势。

母亲调整着儿子的口罩,小朋友即将步行前往学校。

“我的肺再也不健康了。”一位名叫Ganjargal Demberel的医生在乌兰巴托东北部靠近山地的一处圆顶帐篷里说道,“几乎每个人都得了支气管炎等疾病,到冬天尤为严重。”

曾经在乡野游牧的牧民逐渐走近城市,他们在城镇寻找工作和教育的机会,同时在郊区安定下来,他们把传统的圆顶帐篷和木屋、砖房结合起来,搭建成新式家园。每个冬季,像这样的牧民家庭差不多要消耗多达两吨多煤炭。

乌兰巴托的电厂通过燃煤发电

此外,发电厂也是乌兰巴托空气污染的主要源头。除此之外,公寓、超市和学校大多设有锅炉房,大量的羽状黑烟向空中不断散开。

寒冬地带的致命烟雾

乌兰巴托位于狭长山谷地带,

这样的地形,

会恶化本就严重的空气污染问题。

在乌兰巴托的冬季,

像落入陷阱一般,

寒冷的污染空气受困于此,

温度较高的空气层停在上方,

持续压制下方污染空气的扩散。

乌兰巴托地形图

图源:维基百科

这并不是乌兰巴托所面对的唯一困境。

传统的游牧生活方式举步维艰,

高海拔地区的干草原多风且贫瘠,

愈发不适合牲畜养殖;

与此同时,

乌兰巴托政府未能妥善安排迁入城市的牧民。

“我感到羞愧”

Purevkhuu Tserendorj的家庭在2015年由国外迁回乌兰巴托。刚搬回乌兰巴托时,它们被污染的空气吓得不轻。几天之后,年幼的小儿子咳嗽不止,不久患上肺炎。很快,她的另两个儿子也难以避免地咳上了。

一名清扫地面的工人戴着面具,尽可能过滤细小粉尘。

Purevkhuu不甘接受这样的生活现状,于是在互联网上召集愤怒的市民到市中心的苏赫巴托广场集会。正值12月,乌兰巴托气温降至零下18℃。Purvekhuu回忆道:“现场的妈妈们全部被冻麻木了。”好在这场运动开了个好头,人们一直在为此努力。

寒风凛冽,一名活动家站在乌兰巴托市中心的苏赫巴托广场上。

提炼厂的工人从火车上卸下煤块,满身煤垢。

Purvekhuu一家正在考虑再次离开蒙古国家乡。但Purvekhuu身为蒙古国空气质量民间行动的带头人,担心自己一旦离开,蒙古国政府会更加放任污染问题。但在乌兰巴托继续生活,把孩子置于危险境地,她也觉得愧疚自责。显然,坚守也不是出路。

铁轨旁,有时烟尘实在太多,完全淹没了卸货的工人。

“我们不得不阻止新牧民”

在Bayanzurkh地区的一家幼儿园里,一台空气净化器为午休的孩子们保驾护航。儿童在空气污染环境中极为脆弱,该幼儿园为每个班级都增设空气净化器。

早在十年前,圆顶帐篷地区就成了首都乌兰巴托的一部分,这几年更是发展迅猛。这些牧民所拥有的电力只能使用灯泡和少量电器,远远不够驱动取暖设施。

一个男人醉倒在地,身后是乌兰巴托之景。蒙古国首都人口正在增加,许多居民住在一个叫做仓颉区的平民窟里,而这个城市也在以不规则形状向外蔓延着。

摄影:Alessandro Grassani

最近,当地政府试图限制圆顶帐篷地区的扩张,新来的牧民要么购买、要么租用住宅,副市长Batbayasgalan Jantsan直言:“反之很抱歉,我们没法接受你。总之要避免增加新的煤炉。”他还表示,哪怕这项禁令被解除,也将通过收取费用来加以限制。

来自乌兰巴托独立实验室“绿色皇冠”的一名研究人员站在口罩样品旁边

“身陷囹圄”

除了限制新迁入的牧民,

政府还打算采用更高标准的煤炭,

杜绝使用低标煤炭作燃料。

在乌兰巴托的郊区Nalaikh,

那里的煤炉充斥着大量的低质煤炭,

如今当地政府认定这是非法行为。

乌兰巴托的市中心“埋葬”在浓密的烟雾中

Muhammad Ashimset年仅18岁,

却已从事3年的地下采矿工作,

每天连续工作12小时。

或许这些非法矿场很快就能被取缔。

在乌兰巴托的部分街道旁,成堆的煤炭等待着买家。这些煤炭大多来自城市郊区Nailakh的非法矿场。

但也有很多观察评论人士担心,推行精炼煤的举措未必能有效缓解目前的现状。采矿业监督机构“Oyu Tolgoi Watch”的负责人Sukhgerel Dugersuren认为,“不要再谈改善煤炭的质量,其实蒙古早就该摆脱对煤的依赖!”显然,当地政府从未有过这样的打算。“他们就像是整个系统的堵塞物。”

矿工穿越狭窄的矿洞隧道

当地矿工使用七拼八凑的设备器具,在危险恶劣的环境下为生存而战,飞扬的细微颗粒更是每时每刻都逃不脱的威胁。

“乌兰巴托已经受够了煤炭之恶,”

Sukhgerel痛恨说道,

“如果煤矿业得到持续投资和发展,

那么这座城市就会出现更多的燃煤发电厂,

空气污染不知何时会散去。”