他13岁上清华 23岁享誉学界 晚年却沦为要饭乞丐(组图)

千拾

上世纪六十年代,新中国有23位两弹元勋,其中,有九个是他教出来的学生。

“导弹之父”钱学森、“力学之父”钱伟长、“原子弹之父”钱三强、“卫星之父”赵九章、“氢弹之父”彭桓武、“光学之父”王大珩......甚至包括当代第一流的理论物理学家、诺贝尔物理学奖得主杨振宁都是他的得意门生。

他一生为国家培养出的科学院士整整有79名,可以说,中国科学事业的江山有一半是他打下来的。此人即是大师中的大师,中国科学宗师——叶企孙。

这个名字,或许当代有许多人不曾听过。可在上个世纪,他可是国人们的骄傲,是众多科学家们心中的伟人代表。

可就是这样一个优秀的人,在后半生历经了沧桑,从一个驰名中外的优秀学者变成了不见经传的街头乞丐。

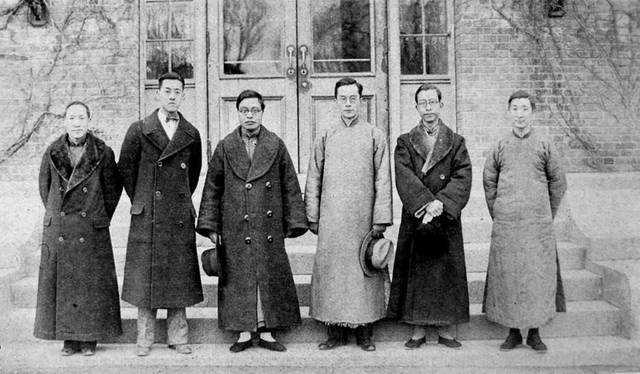

图 | 1932年清华大学校务会议 左起:叶企孙,陈岱孙,冯友兰,梅贻琦,杨公兆

一心向学1898年,叶企孙出生在上海一个书香门第兼官宦世家。叶家家大业大,祖辈官运亨通,小辈却是只谨庠序之教。

叶企孙的祖父谈人公是清朝的五品官吏,而父亲叶景坛则是上海有名的教育家,曾受清政府派遣赴日考察教育,归国后便创办了新式学校,着力发展现代教育,还担任了多所学校教师、校长之职。

许是受父亲影响,叶企孙在读书这方面可以说是学而不厌。五岁起便跟着叶景坛一起学知识了。

1905年,叶企孙的母亲顾氏因病逝世,叶景坛悲痛欲绝,因伤心过度而身染重病。富贵在天,生死难测,叶景坛为了以防万一,直接卧在病榻上把遗嘱给立好了。

说是遗嘱,但其实内容更像是教导子孙做人的“修身指南”。他要求后世子孙们“慎择友、静学广才、行已俭、待人恕、勿吸鸦片、勿奸淫、勿赌博、勿嗜酒、勿贪财”。

虽说叶景坛是在1936年去世的,这份遗嘱整整立早了31年,但自他定下这份遗嘱起,叶企孙便已将它视为一生最宝贵的遗产了。

可以说,这份遗嘱就是叶企孙人生道路上的指南针。

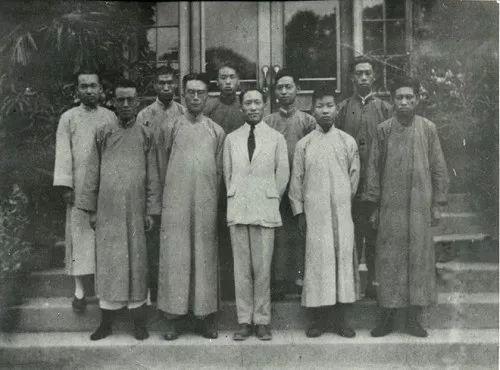

图 | 民国元年2月5日,不满13岁的叶企孙投考清华学堂,在豫园留影

1907年,叶企孙进入父亲创办的上海县立敬业学校读书。四年后,刚满13岁的他便在父亲的鼓励下,投考清华学堂,并成为该学堂的第一批学生。

然而,入学不过几个月,辛亥革命爆发,叶企孙不得不返回上海避难。课被停了,叶企孙多多少少也会觉得可惜,可他也没有在家虚度光阴,反而是在次年进入上海兵工中学读书了。

如此可见,叶企孙是一日不学不成。

1913年,15岁的叶企孙仍然心念清华,决意再报考一次。可这次却不似上次那么顺利了,在体检时,他被检查出心律不齐,因而不能报考。

可叶企孙怎会就此妥协?向来胆大心细的他,在被通知不能报考后便立刻抓住体检漏洞,打算换名重报。

由于那时的体检表一般都是不贴照片的,叶企孙发现后便将自己的名鸿眷换成自己的号企孙,即将原来他的名字叶鸿眷换成叶企孙,再让同学帮忙代验身体,以此来获取参加考试的机会。体检一旦过了,叶企孙就没啥好担心的了,笔试妥妥的一次过。

当然,对于这次的“换名换人”之举,叶企孙每次想起来还是有些后怕的,他向来是以诚待人,从不爱欺骗作假的。

这一次是他一生中唯一一次欺骗行为,直到晚年,他每想起来还是会陷入自责。

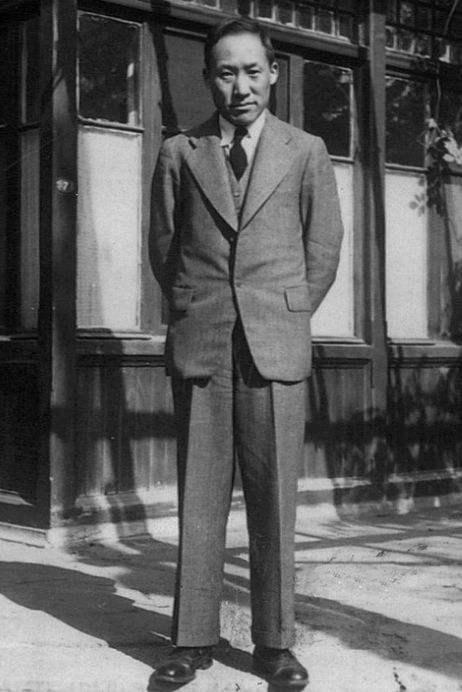

图 | 年轻时的叶企孙先生

科学救国考入清华后,叶企孙依旧比常人要努力好多倍。

按理说,15岁便考中如同大学本科的清华高等科,简直就是天才了,可这天才却比普通人还要好学。

当时与叶企孙同为同学的吴宓便曾在日记中描绘过叶企孙:“年纪幼稚且极有天赋,每次考试,交卷极快,乃是聪俊之士。”

但他本人却不自知,反而是继续激励自己好好学习。他曾在日记里写下一句座右铭:“惜光阴、习勤劳、节嗜欲、慎交游、戒烟酒”。

不过,人无完人,叶企孙再怎么优秀,也有不足。由于他一心只读圣贤书,两耳不闻“体育事”,便于1914年因体育不及格而被留级。

高等科四年学制,他便是因为体育这块硬骨头而读了五年。

图 | 叶企孙 左一

若是放在以往,这多读一年书对叶企孙来说也无多大碍。可那时的中国正处于水深火热之地,自鸦片战争以来更是多次受西方列强欺凌,叶企孙身为中华儿女自然是咽不下这口气。

后来,在看到“欧美洋货倾销中国市场,而国人仍在轩睡,毫无自振之精神”时,叶企孙更是气得说不出话来。他气国人糊涂,没有振国之心,但更气中国落后的现状。

在叶企孙看来,中国如此落后的原因便是中国实业不振,而再往深处想,这落后的根源就是出在中国科学身上。

中国科学落后,怎能发展实业,怎能振兴国家?

于是,叶企孙开始涉略科学方面的知识,自学科学工作者该具有的基本技能,并和同学们在清华创办了清华学生科学社。

在他拟定的社团草章中,他写道:“本社宗旨在集合同学籍课余之暇研究实用科学”,并要求社员做到:‘一、不谈宗教;二、不谈政治;三、宗旨忌远;四、议论忌商;五、切实求学;六、切实做事’。”

科学社的创立,不仅激发了众多清华学子对科学的兴趣,还影响了许多早期毕业生们的未来。

那时的他们,脚前虽有锦绣前程,但心底里,却从未忘过救国之业。文豪鲁迅可以为国弃医从文,那么,他们这些莘莘学子,也可以为国投身科学。

其中,叶企孙无疑是完全将自己的一生都奉献给了科学事业。

1918年,叶企孙被派往美国留学,他毫不犹豫地选择就读芝加哥大学物理系。虽然东西方学习氛围差异很大,但叶企孙却仍保留在中国读书的习惯,一踏进校园,便是心无旁骛只管读书。

他在给父亲的信中还提及过美国学生的读书氛围:“美国学生早上上课,手拿面包,边吃边赶,匆匆忙忙,分秒必争,做事爽快,不见拖拉疲塌景象。”

当时的他,也如同那些美国学生一般,分秒必争,刻苦求学。

1920年9月,已获芝加哥大学学士学位的叶企孙转入哈佛大学研究院学习,从师著名物理学家W.Duane和美国诺贝尔物理学奖得主P.W.Bridgman。

图 | 1919年叶企孙在美国芝加哥大学的中国留学生合影

在两位优秀学者的指导下,叶企孙接触了不少高难度的实验。其中,他所研究的“用x射线方法重新测定普朗克常数”可是当时最为前沿的科学实验。

也正是因为这个实验,叶企孙在1921年登上了物理学巅峰。他的实验论文先后被美国科学院院报和光学学会报发表。自那时起,叶企孙这个中国名字便被整个西方物理学界的人记住了。

而身为我国从事现代磁学研究的第一人,叶企孙就是国人的骄傲,无人不为他喝彩。

图 | 叶企孙被聘任为东南大学教授

桃李盈门1924年,叶企孙26岁,在国外名声赫赫的他,于军阀混乱这一年回到了祖国的怀抱。

在他看来,留学本就是为了学知识,知识学够了,自然要回来报效祖国。更何况,叶企孙一心想要用科学救中国。而这救国之道本就漫长艰辛,早一秒回来他还能多贡献几分。

然而,由于中国那时的科学落后太多,叶企孙不得不从头开始,先将科学知识传授给热爱科学之人。

于是,1926年,叶企孙前往清华任教,亲自创建了清华大学物理系,并担任该系系主任。

身为主任,自然是要扛起一份重任,发展好物理系是理所当然的,更重要的是将整个中国的科学事业发展起来。

因此,为了更好地开展教学工作,叶企孙聘任了来自东南大学的吴有训、萨本栋两位教授。这两位教授都是物理学科的佼佼者,是众多学校眼中的香饽饽,还没毕业就收到了多所大学的橄榄枝。

只不过,如同当年比别人更努力一样,在招贤纳士这方面,叶企孙也比其他人要更下功夫。

他多次邀约这两位教授过来清华,一次两次被拒没关系,毕竟古有刘备三顾茅庐,今有叶企孙多次求贤。在邀约了数次后,他们也被叶企孙的求贤心打动了。

当然,光有优秀老师不够,培育出优秀学生才是重中之重。

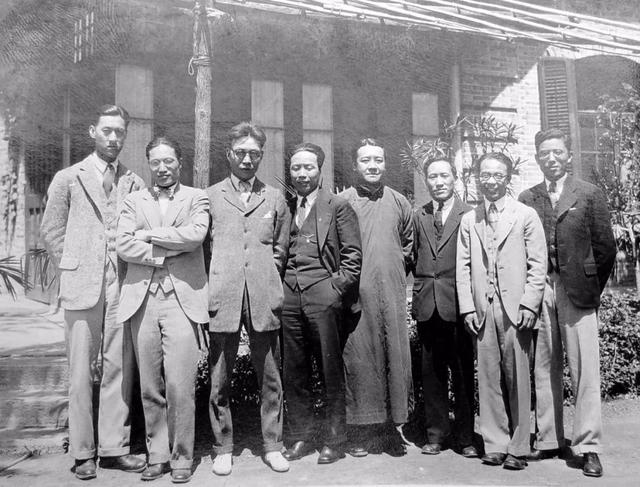

图 | 1926年4月 叶企孙与清华学校物理系全体教职工合影

而说起培育学生一事,那便不得不提叶企孙对学生们的厚爱。在课堂上,他是那德高望重的教授,一心只想将所有学识传授给学生们;而下了课堂,他便只是一位平易近人的学者,待学生如同待子女一样。

平日里,叶企孙除了担心学生学习太过辛苦之外,还很担忧他们的衣食住行,尤其是在吃这方面,他总是担心学生们营养跟不上。为此,他私下多次为学生们买点心加餐,补充营养。

待入冬后,他便是将学生们整个吃穿用度都揽在自己身上。若是有学生衣服不够穿,他便将自己的衣服给他们;若是有学生没地方住,那他就会将对方带到自己家里来住。

在他的学生们看来,叶企孙简直就是第二个父亲。不光是在意他们的日常起居,还会在战乱时,担忧着他们的命。

那时,叶企孙的学生王淦金为了效应爱国热潮,积极主动地跑去参加学生运动,差点被持枪军警伤到。叶企孙在得知这事后,害怕得眼泪在眼眶里打转,生怕自己的学生出事,还在后来对学生们吼道:“谁让你们去的,你们明白自己的使命吗?”

叶企孙的学生当然知道他们身上肩负的使命是什么:是献身科学!振兴科学!扛起科学大旗救祖国于危难!

可同时,看着国家硝烟四起,兵荒马乱,他们也难以按捺住那颗炽热的爱国之心。

在叶企孙的学生中,有一个人叫熊大缜,他便是那按捺不住舍身救国之人。

图 | 学生熊大缜

1938年,中国正处于抗日战争之际,熊大缜看不下去国家受难,主动向叶企孙提议要去参战。虽然叶企孙不舍也不忍,但熊大缜既已下定决心,那他便只能支持。他曾说:“事关抗日,事关民族救亡,我无法阻止,也没有什么理由可以阻止他” .

据说,在送走熊大缜后,叶企孙曾“约有十余天,神思郁郁,心绪茫然,每日只能静坐室中,读些英文小说,自求镇定下来。”

在他心里,学生就是自己的亲骨肉,骨肉分别之痛,一时之间是难以缓解的。而若是与他们阴阳相隔,那更是让叶企孙痛不欲生。

1939年,熊大缜因为被怀疑是特务,遭到秘密逮捕。在押送途中,不幸被石块砸死。叶企孙听闻这消息后,久久不能回神,仿佛陷入了噩梦中一样。

也是自这之后,叶企孙便不怎么笑了,反而是经常发呆,沉浸在悲伤里。

图 | 1935年,叶企孙与亲戚及学生熊大缜合影 叶企孙左二

诛心之痛都说时间可以抚平伤痛,可不管是十年,几十年,时间都没有抚平过叶企孙失去学生的痛苦。

1947年6月23日,叶企孙在日记上曾写道:“今日是旧历端午节。每逢端午,吾想到大缜。九年前的端午,他从内地回到天津,那是一个surprise。谁知道以后的事多么可悲……”

整整过去八年,叶企孙从未忘记过自己的学生冤死一事,他一直都在等待能为熊大缜鸣冤的时机。

1949年建国后,叶企孙便开始奔走在为熊大缜平反的路上。那时的他并没有预料到,在未来的某一天,他会因为这件事而把自己的生命也给搭进去了。

图 | 熊大缜

1967年6月,叶企孙因为科学家兼教育家身份,被人强行带走批评,随后遭到关押。等到被释放时,叶企孙才知道自己工作停了,工资没了,就连自己的家也被人搞得乱七八糟。

次年,已至古稀的叶企孙迎来了牢狱之灾。由于早前为熊大缜申冤一事,叶企孙被安上了莫须有的罪名,入狱一年半,期间多次被折磨审问。

然而,就算被折磨,叶企孙在审问过程中从头到尾就只有一句话:“我是科学家,我是老实的,我不说假话。”

可就算他再怎么刚强不屈,也不可能熬得过一年半的拷打。在连续受到八次审问后,叶企孙肉体和精神都已承受不住了,被迫屈服的他,不得不在一份书面交代中写道:“熊之被镇压,吾认为他是确有应得之罪。”

这句话,不是他心甘情愿写出来的,完全不可以当真。

1969年,由于没有正当理由继续关押叶企孙,他得以释放,但却不能回家,而是要回北大接受监督改造。

换句话说便是,叶企孙换了一个“监狱”,继续过着被监视且没有自由的生活。

活在这样的压迫下,叶企孙的身心都遭到了极大摧残,他的精神已在崩溃边缘。

由于被监视久了,叶企孙开始出现了幻听,他觉得有电台在监视自己,不管是自己在喝茶,还是出门,都会有声音告诉他这样不对,那样不行。

他的侄子为了消除他这种心理,还说道:“你是学物理的,你知道电波透不过墙,根本没有这种事,是幻觉。”

可叶企孙却反驳道:“有,是你耳朵聋,听不见。”

想当年,他可是西方物理学界的中国第一人。可如今,却连基础的科学知识都没能记着。

图 | 叶企孙等在清华大学住宅(北院7号)前合影

悲惨晚年祸不单行,喝凉水也能塞牙,躺着也能中枪,叶企孙的后半生便是如此。

在被安排到北大后不久,叶企孙又再一次被逮捕入狱。这一次入狱再出来,叶企孙的精神已经完全崩溃了,他原来的幻想症已经加重成了精神分裂。

而他的身体更是被摧残得不成样子,重病在身的叶企孙出狱后“前列腺肥大,小便失禁,两腿肿胀得难以站立,偶尔走动,腰弯成九十度,似一根弯曲的枯木在风雨中摇晃”。

那一刻起,叶企孙不再是昔日德高望重的物理学家了,而是旁人避之不及,只剩半条命的疯子。

图 | 1962年,这是叶企孙毕生少有的一张含笑的照片

虽然神志不清,但叶企孙尚且还懂得一日三食之理,可无儿无女的他上哪吃饭?

除了乞讨要饭,别无他法。

于是,在那时的北京中关村大街上,人们总能看到一个身子弯成九十度,双腿肿胀不稳的邋遢乞丐,他浑身上下的衣服又旧又破,就连鞋子,也是破烂不堪的。

若是无人理睬他,他便只能向路边摊摊主伸手要吃的。运气好的话,能得到一两个苹果;运气差的话,那只能饿着度日。若是刚好遇到学生样的人,他就会伸手乞求道“你有钱给我几个”。

许是脑海深处还残留着爱护学生的想法,叶企孙就算要了钱也不敢多拿,一般都是三五块。

如此师者,世间着实少有。

图 | 叶企孙与清华物理系师生合影

1977年1月10日,叶企孙陷入昏迷,在医院抢救过程中,他一直喃喃自语:“回清华……回清华……”

纵使病入膏肓,命不久矣,叶企孙还是想回清华,他或许想再次踏上那讲堂执教,传授科学知识;或许仅仅只是想再看几眼学生,看看他们是否安好,是否顺利。

可惜,他的身体无法支撑他再次回到清华,于1月13日,叶企孙因抢救无效逝世,享年79岁。

1月19日,叶企孙追悼会在八宝山公墓举行。然而,会上悼词完全没有提到他在科学事业所做的贡献,也没有洗刷他生前所受到的不白冤屈。

直到1986年8月,叶企孙的所有“历史问题”才被洗刷掉,而熊大缜的冤屈也得以平反。

苦心人,天不负。叶企孙这一生,跌跌撞撞、磕磕碰碰,命运多舛。

他曾看见过巅峰之景,也曾感受过深渊之苦。可不管是活在荣耀中还是屈辱里,叶企孙始终未曾改变过自己那满腔的爱国情怀,以及对学生们的关爱。

文 | 千拾

熊大缜冤案平反经过

王端阳

关于熊大缜的冤案,已有很多书籍记载过,网上就更为详尽。我父亲王林的几篇日记,则是记述了最初给熊大缜平反的经过。

熊大缜,曾是清华大学教授叶企孙的高徒,1935年毕业后留校,1937年考取赴德国留学名额。此时七七事变爆发,清华大学准备南迁昆明,叶企孙全面负责图书资料和仪器设备的抢运工作,熊大缜于是放弃出国和新婚,做了叶企孙的重要助手。抢运工作还没有结束,日军就进了清华园,叶、熊被迫转至天津。

1939年初,冀中军区卫生部部长张珍潜入北平,搜罗根据地急需的知识分子。他找到他的辅仁同学孙鲁,动员他和自己一起工作。春节,孙鲁回到天津老家,在英租界找到熊大缜,并向他介绍了冀中抗战的情况。于是熊大缜找到叶企孙,很郑重地提出自己要到根据地参加抗日。

熊大缜到达冀中军区后改名熊大正,深得司令员吕正操的赏识,3个月后,便被任命为供给部部长,全面负责整个根据地的物资工作。在叶企孙的帮助下,熊大缜还聚集起100多名平津大学生和其他青年知识分子,为创建抗日根据地做出了重要贡献。

就在这抗战的紧要时期,延安的除奸运动扩展到冀中,冀中军区也成立了除奸部,一大批优秀的共产党员被当成国民党的“内奸”被“除”掉。从国统区天津来的熊大缜未能幸免,被定为特务,在军区机关的转移途中被秘密处死。在最后时刻,熊大缜为了省下一粒子弹去打日本鬼子,宁愿被石头砸死。

熊大缜的冤案后来还牵连到恩师叶企孙,使之在文革中蒙受牢狱之灾。

粉碎“四人帮”后,胡耀邦开始为历史上的一系列冤假错案平反。在这种大气候下,为熊大缜平反已经势在必行。但具体去做,阻力还是很大的。最早提出为熊大缜平反应该是在1982年,在王林12月22日的日记中写道:

与张珍同志谈起抗战初期一九三九年熊大正案件,我说我曾促孙鲁同志写材料,呈请有关机关给予平反问题。张说他也曾给孙谈过想法平反问题。回住处后立刻给孙写信,催他赶快写成书面材料,以便为蒙受冤案而屈死者平反昭雪。

十几天后,孙鲁从天津赶来,在张珍家研究了为熊大缜平反之事。王林日记:

1983年1月7日

孙鲁同志由天津来,晚同他找张珍同志研究为熊大缜(即熊大正)平反昭雪问题。

两天后,是个星期日,他们又来到吕正操家谋划此事。王林在日记中不仅记述了经过,还点了延安来的大员舒同和余光文的名:

1月9日星期日

上午同张珍同志到吕正操同志处谈为熊大缜(即熊大正)平反昭雪事。下午帮助孙鲁同志写申请平反昭雪报告。熊大缜是一九三四年清华大学物理系毕业生,为系主任叶企孙的高材生,留校当助教。又被叶推荐去德国留学深造。因七七事变未成行。张珍同志由冀中来平津动员爱国人士去冀中参军,先动员孙鲁,孙鲁因肺病未能去,乃转荐熊。熊当时正同叶搬运仪器迁校昆明。在津遇见孙鲁(清华同学),熊去冀中,不久即任军区供给部长。一九三九年春不幸被误杀。吕等在谈话中透露,当时在晋察冀边区搞极“左”的是舒同政治主任和除奸部长余光文(吾必成),当时株连甚多。为杨经国被诬陷事,孙志远曾流泪。

这里提到的杨经国,参加过一二·九运动,西安事变时和我父亲同在东北军学兵队,后又在冀中相遇,曾任冀中军区骑兵团政治处主任,在1942年五一大扫荡中牺牲。我父亲在《十八匹战马》中提到曾和孙犁找过他。孙志远时任冀中军区政治部主任,此时任国家三机部部长。

半年之后,吕正操亲赴天津大学,走访了孙鲁。王林日记:

7月5日

上午陪吕正操同志访天大孙鲁同志,谈如何为熊大正平反问题。

7月9日

上午孙鲁老同学来,谈寻找熊大正烈士的亲友问题,顺便谈起中国的民主与法制问题,他要求迫甚,但忧上边只有一张空文,下边不听。我说这是一场斗争,马克思主义说的历史是人民群众创造的,没有人民群众的“创造”(推动),确是只有一张宪法,等于历史文献。他对此倒点头称对。

从这两篇日记看出,平反的事并不那么简单,下边有阻力。转眼就到了1984年。为此吕正操还去了趟上海。

1984年4月5日

上午到吕正操同志家。他说去冬到上海找到熊大缜(正)的兄弟。此人是上海市委的常委。他写的情况,与孙鲁老同学写的一样。

不管怎么说,平反工作进入文字阶段,我父亲义不容辞地拿起笔。王林日记:

4月20日谷雨

为熊大缜(熊大正)平反昭雪事,替吕正操同志起了申请草。并补写了个材料:《关于冀中区党委在一九三八年夏与天津地下党取上直接联系,以及有关天津的“党政军联合办事处”的情况》一文。

张珍同志看了同意,由他与吕约定时间当面研究定稿。

但最大阻力还是一位当事人王文波,熊大缜任供给部部长时,他任政委(后曾任商业部副部长),他的证言十分关键。可是他的态度……王林日记:

5月4日

昨同张珍同志找王文波同志,谈为熊大缜(熊大正)平反昭雪事。王当时任军区供给部政委。他根据当年的印象,一方面对此案划问号,一方面认为天津“党政军联合办事处”是蒋介石系特务组织。我请他叫冀中抗战史研究分会首先弄清这个组织的性质。看来,熊的平反问题,尚很复杂。

一个星期后,王林来到王文波的家取证明材料,同行的还有冉淮舟和小崔。可是看完材料,王林的火就来了,不顾情面地当面指责王文波,场面十分尴尬。据冉淮舟讲,王林当时气得直用拐杖敲打地板,他们都甚为吃惊。王林日记:

5月13日星期日

王文波同志以当年供给部政委的身份,为熊大缜(熊大正)案件写了书面材料。我看了看,当面质问他:“从你写的材料看来,熊大正仍然是当时用逼供信逼出来的罪状:汉奸兼国特。”他哼哼唧唧不肯明白说出自己的观点,因而推托不是这意思。

我指着他写的材料问:“炸药研究所,为冀中军队研制了大量军用炸药,有的,如门本忠(清华大学毕业)在白洋淀牺牲得非常英勇,其他成员如汪德熙同志至今仍任二机部原子能研究所所长,可以说这个研究所的成员,经过抗日战争、解放战争和建国三十多年,没有一个出问题的,而且都有贡献。”可是王文波政委写的材料,仍然用含沙射影的口气说得这个研究所十分可疑,并说他们有秘密电台。

他是用含沙射影的口吻写材料,企图坚持使冤假错案不得平反,却又不肯明白说出自己的心思,所以才用一些含沙射影的字句和把责任都推到别人身上的手段。这种人就用这种手段,一直升官!

我当面戳穿了他的用意,冉淮舟和小崔都感到吃惊。王文的客观效果,一言以蔽之,继续用含糊其词、含沙射影的口吻巩固当年错误的肃反扩大化的恶果。澄清此文造成的混乱,要花费一定的文字证明才行。张珍同志低估这种反面势力的作用,是不现实的。

冉淮舟说,从王文波家里出来,王林的气仍未消,用拐杖戳着地说:有什么了不起,不就是屁股后面冒烟嘛!(指部级干部配给小汽车)第二天:

5月14日

张珍同志下午对冉淮舟、小崔做第三次叙述,谈到一九三九年五月因熊大缜(熊大正)案遭株连而被逼供信式审讯时,审讯者最后居然这样引供:“你对你们冀中的吕正操、孙志远、黄敬……也都谈谈吧!”由此看来,当时晋察冀“逼供信”大师们的目标尚不止在熊大正、张珍等这些爱国的科技知识分子身上,而已侧目于创造冀中平原根据地的人们!

呜呼!其实这次冀中除奸运动隐藏在后面的目的是吕正操、孙志远、黄敬。很多历史的真相,尚待揭开。

遗憾的是,我父亲没有等到熊大缜的平反,一个半月后他因手术事故去世。

以后听说为熊大缜平反的事,吕正操还找过曾当过河北省委书记的刘秉彦,具体的细节我就不清楚了。结果是又拖了两年,熊大缜的平反才于1986年10月得到中共河北省委的批准。

(责任编辑 黄 钟)