被黑社会追杀回国后,我曾以为俄罗斯情人已经死了

江海/口述

我是江海。被俄罗斯黑社会追杀回国后的多年,我的脑海里经常浮现俄罗斯青葱岁月里的点滴,它潜移默化地羁绊着我现实生活中的种种。

那些经历真的存在过吗?回忆带给我的恍惚,一次次让我沉迷在这条随时启航的船上,刺眼的阳光洒在我的回忆里,如此温暖又如此心有余悸……

被俄罗斯黑社会追杀——这个突如其来的意外改变了我的生活。来不及做更多,我匆忙登上回国列车。这是1998年1月在莫斯科到北京的k20国际列车上。

同一包厢里的俄罗斯姑娘安妮娅讲了她93年亲历的“中俄列车大劫案”,当时“去俄罗斯一星期可以赚一辆奔驰”,而6天时间,7千公里路程,4波歹徒的洗劫,让中国人的暴富梦变成了地狱噩梦。包厢里的歹徒刚刚还在打扑克,突然变换面孔,掏出瓦斯枪、砍刀和电棍,逐个包厢扫荡。有人携钱跳车,歹徒就拉下制动下车追砍。这般惊心动魄,万幸自己没遇上,可此刻的自己不也正在逃亡路上?

回到国内,好像从惊险大片里走出来,分不清现实还是幻境,这是1998年3月我在北京青年路逛街。晚上自己走在街上,本能地警觉四周动静,发现旁人若无其事,只有我被巨大的恐惧笼罩。等到慢慢松弛,一阵空虚袭来。

现在的我要干什么呢?待在这个安全的国家继续幻想还是回那边去胆战心惊度日?想起临走时在车站我说过的最后一句话“一年以后我会回来”,我清晰起来。

首要的是赚钱。那时在俄罗斯当倒爷赚到的钱,能轻松买下几套圣彼得堡市中心的房子,作为中国人,生意做得比当地俄罗斯人还游刃有余,真是自信满满。可如今回来两手空空,又该从哪开始呢?

眼前实在找不到具体事可做,先复习俄语吧。当倒爷时荒废了一段学业,得赶紧补上,我猜想以后的工作都要用俄语。不知道斯维达那边怎样了,我一直不敢打电话。时间一天天过去,我心里着急,决定出去找工作。

离开中国的五年,这里变化太大。我走的时候用BP机,回来已经有手机了。第一次在朋友家用电脑,觉得很神奇。当年出国傻傻地面对俄罗斯,回来又要傻傻地面对自己的国家。太多东西我不懂,像小学生一样。以前自己当老板,现在要给别人打工去,一时不适应。

这是1998年4月在雅宝路附近小巷。我每天去看招贴板上招翻译的广告,每天都无望而归。一个月后才有一家要我。老板是个严厉的俄罗斯老女人,要求上班穿正装。没打过工的我,不懂规矩,穿休闲装去上班,没干几天就被开除了。

我又面试了几份工作,内向的我,因为不自信时常怯场。挫败感让我很长一段时间无法再重新开始。可那句诺言已成为生命中不能承受之重。我只能逼迫自己再次出发。听说,有大量俄罗斯人聚居在哈尔滨,我就去了那里。辗转找到一家涉外演出经纪公司,我当猎头,帮俄罗斯人联系电影、电视剧和广告片的拍摄演出。这是1999年1月俄方演员在满洲里拍片现场。

混在俄罗斯人中间,我重新找回在俄罗斯的感觉。我又开始听俄罗斯摇滚乐,跟俄罗斯人喝伏特加,有时甚至忘记自己是中国人。

一年后,当年通知我逃跑的那个朋友回国来办签证。久别重逢,我急于知道那边的一切。他说我离开后,黑社会一直在四处找我,米勒市场越来越乱,为争地盘,经常刀光剑影。特警“阿蒙”不得不介入平乱,这是米勒市场外面的“阿蒙”警车。他不敢继续留在那,自己去里戈夫大街开了中餐馆。

斯维达曾去他那打听我消息,说是要来中国找我。这消息令我内疚和伤感。可那边没有解除危机,我也没赚到什么钱,还是回不去。

我把那几个月攒的8千块钱拿去买了一个诺基亚手机,让他带给斯维达。可他一回俄罗斯就找不到她了,打电话到她原来住过的她爸爸家里,接电话的是一个男人,听口音像是一个中亚人。

我不清楚那个房子是被她卖了还是租出去了,不敢去想那人是她的新男友。我无能为力,因为在人生的某个点上我出局了。当年的我慌张落跑,如今这苦要自己吞下。后来,朋友又托人把手机带回,看到它,好像一封没有寄出的信,心里好难过。

在片场,我结识了一个俄罗斯女孩(右),她的样子有一点像斯维达。她从莫斯科来,是个虔诚的东正教徒。她经常给我讲圣经故事,暂时平复了我的心情。渐渐地,我发现自己有点依赖她。不,她不是斯维达,她永远不会是斯维达。我告诉自己,远方等着我的那个才是。我克制住自己,不去走近别的女人。我说到做到,离开那个公司,彻底离开俄罗斯人的圈子。

我翻出在俄罗斯拍的录像带,那些我和斯维达走过的冬宫广场、涅瓦大街,一一再现。这是我的俄罗斯!这曾是我生命中的一部分,挚爱的程度日后没有任何东西可及,等到周围一切忽然静止下来,我才发现自己是多么思念她,思念我的俄罗斯。

我很想把这些影像剪辑成一部完整片子,去呈现老电影的质感。就是从那个时候开始,我想要回过头来,好好看自己。我突然有了表达的冲动。

我从朋友那借来一部DV机,开始大量拍摄,这是2002年我拍的DV录像带。我不清楚我要表达什么,只热衷于记录。虽然丢下了俄语,我也算拣回自己的美术专业。多媒体时代,本来就不必再局限于架上绘画。当时国内刚兴起玩DV,几个独立艺术家开始拍地下纪录片。为了没有技术上的阻碍,我找了一个培训机构学影视制作和三维动画。

培训结束后,我被留下工作。除了零散教课并无其他业务,工资微薄,但漂泊不定的心暂时找到了归宿。远方的斯维达变得模糊,我却知道我在一步步靠近。生意逐渐好起来,我跟着老板去了宁波拍摄基地。期间我做导演。我的片子永远是苏联电影的调子,大概这是我注定无法抹去的印记。这是2002年在宁波拍摄基地。

老板生意越做越大,进钓鱼台国宾馆租下5号楼。这是我2003年在钓鱼台国宾馆5号楼的办公室留影。一次参加影视发布会活动,签名的时候,张纪中、吴京、高群书、张元就在我旁边,当时的我觉得自己马上就会有大事做,有大钱赚,重回俄罗斯指日可待。没想到不久,老板的资金链出现问题,我也跟着回到原点。我挣到的钱,还不足以支撑回俄罗斯重启生意,我的信心再次被打击。

离开俄罗斯已经五年,我仍记挂斯维达。这是1993年我初遇斯维达的那个小区。2003年冬天,我朋友小问要去俄罗斯,我托她帮我找斯维达。她拿着地址找到了我和斯维达初次相遇的小区,那些楼原封不动,还在,而斯维达已不在那里。

更揪心的是,当年住在那个楼里的朋友小万,已死于酒鬼引起的火灾,他儿子也在其中,他老婆去莫斯科上货,躲过了那次劫难。这起酗酒引起的悲剧,过于惨烈,没有任何一个人再提起过它。

小问又去了黑河地铁站的那个房子,一切依然是离开时的样子,楼下的积雪好像从来就没有融化过。斯维达已不在那里。有可能吗?那当然不可能。我走了,她干嘛还要留在那里?小问又去米勒市场,拿着斯维达照片挨个店铺去问,走了三天才走完整个市场,仍然没有什么线索。

我的生活还要继续。离开原来的公司,我在一个写字楼里开了一家影视公司。从钓鱼台回来,心里有很大落差。从“上亿投资又回到一分一分去赚钱”,和“当初大把大把赚美元到被洗劫一空”的情形非常相似。不断开始,又不断归零。我认清,人生大抵如此。我重新开始一点点积累客户,直到终于能承接电视台和企业的单子,越做越顺,手里便有了钱。而那句诺言一直扎在心里隐隐作痛。这是2008年,我自己的影视公司。

互联网是最后一丝希望。我开始上各种社交平台找。在脸书和俄罗斯的VK,只要输入全名就有可能找到她。问题来了,我突然发现自己根本不知道她的全名。俄罗斯人名又长又复杂,而我只唤她小名,从没看过她护照。这多荒谬,和你朝夕相处多年,你却不知她全名。我突然感觉她那么遥远,不真实,她只是个梦中人?可我桌上的照片真真切切就是她。这是1994年我们在冬宫广场。

我知道“斯维达”对应的大名是“斯维特兰娜”,这只是全名的一小节,也许这就够了。我去网上搜,结果搜出无数个“斯维特兰娜”。我一个个点击头像进去看。这么多年过去,不知她是否容颜依旧?她应该老了,或许生活在她要比在我身上来得辛苦。我感到心酸,还是一个个找下去。没有一个是她。我总不相信,她就这样从我生活里消失。这是2009年我在俄罗斯VK上搜索出的“斯维达”。

意外的是,我找到了圣彼得堡师大的老师吉娜,1995年,她曾来北师大教书,我回国间隙陪她游过天安门和颐和园。我很激动,马上和她联系。她竟然记得我,亲热地叫我“海”,我们聊起很多往事。当她听说我在找斯维达,她劝我放弃。她说“这么多年,她一定嫁人了”,“俄罗斯女人不会选择永远单身的”。我突然醒了:要命,我回不去了。我停下来不找了,一天不找,两天不找,三天也不找,仿佛一道帘幕降落下来。

我没有办法再像那样继续下去。我还要正常的生活下去,这是2008年我在拍摄现场。这真是一场“命运的捉弄”,可我心里仍感谢她,因为一句诺言,我才撑到今天,做成一些事情。现在,我真正要的是一个人的孤独,一个人解决自己的难题,靠着清晰的思路和上手的方法,一个目标达成再继续下一个。这才是我想要的,我有这份能力,孤独一人的能力,根本没什么好怕的,我看过那么多的事,也经历过不少,只是现在我不愿一一描述。

这是我在俄罗斯煮茶用的“самовар"。我当初买它,是为了帮斯维达戒酒。现在,我要忘掉俄罗斯的一切,进入另一种生活状态。跟斯维达的相遇使我失去了平衡,我必须承认,我得放下她。我搬走了几乎所有和俄罗斯有关的东西。我让自己离它远远地,我把它和她都忘了。这一招,是在昭告全世界,这也是我唯一可以做到的。2008年,我遇到一个学美术的女孩,她喜欢听我讲俄罗斯,我喜欢她善良。我们相处融洽,两年后结婚。不久,我们有了儿子。

2015年,我去日本拍片时,在东京上野公园,偶遇以前在米勒市场卖货的娜塔莎(左),她来日本看樱花。她说圣彼得堡变化很大,黑社会摇身一变成为保安公司,天价保护费吓跑中国人,他们纷纷撤离米勒市场。我的朋友不知都去了哪里。

时代巨轮的碾压下,倒爷成为历史,我的俄罗斯记忆,被永远定格在上世纪。我忽然有种悲凉感。我在想,不知哪一天,我会在世界上的某个角落遇到斯维达?我甚至想到了她的死,如果她还在酗酒,这不是没有可能的,我听过太多这种事。我不敢再想下去。

2019年,小问又回到那个小区,终于找到斯维达。原来,她为躲黑社会,在乡下阁楼住了多年。犹豫再三,我拨通了电话,这是我们此生最后一件非做不可的大事了。电话那头传来她的声音,像隔了一个世纪。

我模糊了焦点,俄语近乎生涩,我真不知说什么。就算说了,也不具任何意义。她话很少。静默盖过了一切。透过这份静默,我仿佛看到那个楼道里,当年的我站在角落抽烟。没聊几句电话就断了。我们惊人地默契,再没联系。这是当年住的房子的楼道。

前几天,一个朋友在头条看到斯维达的故事,给我转来。打开链接的那个时刻,我很动情。故事里的字句,好像无可辩驳的哭诉,让我久久不能释怀。我反复看了好几遍,苦苦地抵抗着那些语句施予我的影响。

我真的以为我会得到哪怕一句怨言,然而没有。我甚至没有勇气把她的每张照片看个究竟。一生里最后看到她的那一眼覆盖了一切。我在想,事情就是这样了。我自己要画上句号。她就这么从我生命中消失,对我而言她永远不会再老了。这是1993年斯维达送我的照片。

没有痛苦,一切都将被遗忘。我不能左右事物的进程,而痛不痛由我自己决定,要不要表现出来也由我做主。

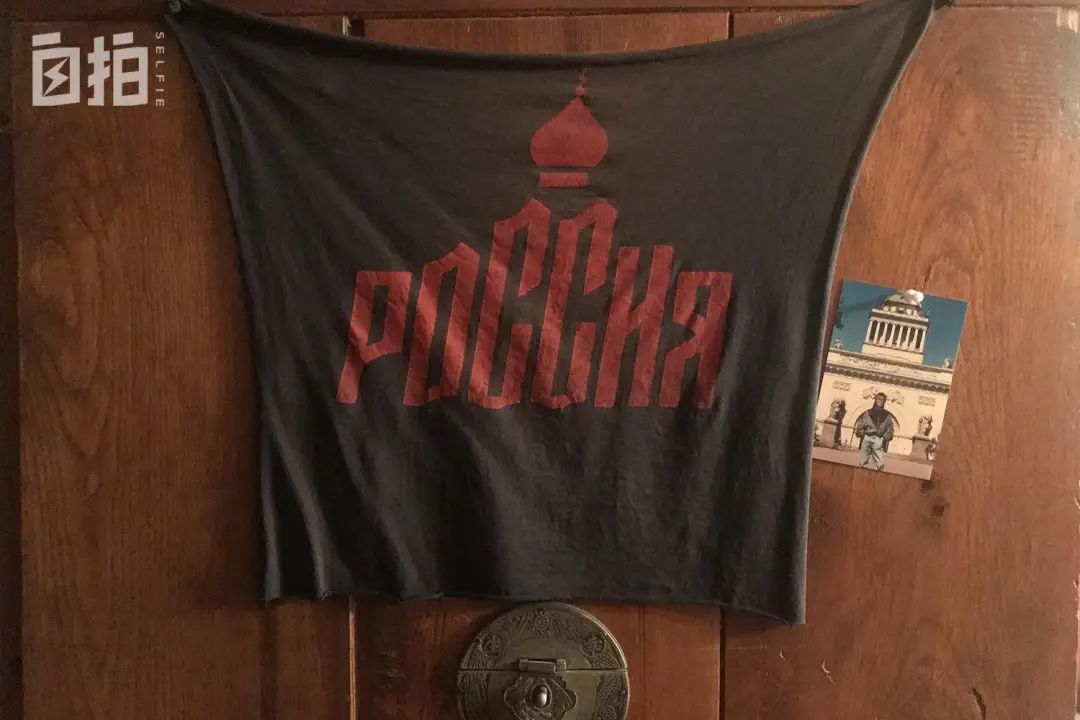

当年从俄罗斯逃回国内,我带走了一件最爱的T恤,那是我经常穿的衣服,上面写着“Россия”(俄罗斯)。

二十二年过去,我再没踏上过那片心碎的土地,而我曾以为自己会老死不离开那里。

如今袖口破烂,我把它剪成一块布,像海报一样挂在家里。

这是我破碎不堪的回忆,一个残余的片段。它见证了我在俄罗斯的青春岁月。

-THE END-