今天是2020年3月15日 星期日 第三十篇 为什么外国人不抄我们的作业

晴天,温度达到摄氏二十多度。往年,这样的天气正是年轻女子炫耀身材的大好时机,樱花也自然成为年轻人的热门话题。

今天的新增确诊人数仍在个位数。但解除封闭的迹象并不明显,有人说希望就在眼前了,三月底就可以解禁了,有人却说确诊病人的总数非常大,疑似患者的数目也很大。傍晚时一个歪歪倒倒的老太婆问我,什么时候可以出去,为什么还不能出去。是啊,这也是我想问的。

今天一如既往地搬卸米面肉蔬菜等等,无穷无尽,一直忙到晚上9点。累一点没什么,只是觉得这种忙碌非常愚蠢。但仔细想一想,又觉得如果不这样可能还真是不行。就如同封闭城市和小区,假设不采取封闭的措施而像美日等其他国家那样,那会是什么结果。但是那些国家又是怎么回事呢。真的,有一种预感令人眩晕。

我觉得自己穿越到了近代,盘着大辫子,站在河岸看那冒着黑烟的火轮船,一阵眩晕。周期性的循环往复,是中国历史的显著特征。那些洋人们到底在搞什么,好像啥都不做,又好像什么都做了,而我们只能老老实实呆在家里,趴在窗前漫无边际地胡乱思索。差距在哪里,为什么不抄我们的作业。依旧茫然得一塌糊涂。

网上一封《刘医生的求助信》,引来网友们的围观,对医院行政干部霸凌医务人员的行径愤愤不平。其实我们这里一直都是这个样子。学术权威是教育系统的领袖,手术台上的一把刀二把刀是一家医院的真正实力和本钱,大法官是真正掌握法律的人,很多外国人都是这样认为的,但我们这里不是如此。我们看不懂外国人,外国人好像也看不懂我们。

权力是我们的核心,我们都是在权力这座金字塔下生活的人。很多网友不喜欢欧美国家,其实从近代以后,自古传承的权力确实被染上西方世界的颜色。我们真心地学习西方的一切,而最后得到的却是可谓中西合璧的权力特色。我觉得世上没有比这更令人沮丧的事了。

还是要说到封闭,现在我们仍在封闭之中。封闭的目的当然是为了控制疫情,而我们除了封闭城市封闭居民小区,其实并没有更好的办法。我们不屑于美英的那一套,其实我们也根本学不了。试想,一个连医生们的口罩都难以保证的地方,怎么可能用病毒测量设备在商场甚至大街上鉴定测量病毒感染人员,检测人数一天以万数万计算。我们在小区商场测个体温就已经觉得非常非常现代化了。这怎么比。这很可悲,而且无解。就如同我们说,肆虐的权力是阻碍我们奔向文明的罪魁,那我们能不能驱除权力这个东西呢,回答是,不能。因为我们几乎人人热爱权力,追逐权力。一个人哪怕拥有了芝麻绿豆大的权力,他就可以俯视他人,可以侮辱蹂躏他人,我们哪怕只是拥有一个看守出入口的权力,就可以呵斥侮辱甚至教训那些必须从这里出入的人们。我们就喜欢这种感觉。咋整。

今年2月12日,28岁的东北小伙“大连”本想去长沙与人洽谈合作事宜,在经过武汉的那列高铁上,误入了外地回武汉人士专门车厢,最终在武汉下了站。到了武汉,他差点露宿街头,为了有地方住,他当天就打电话找了一份在武汉第一医院隔离病区打扫卫生的工作,一天报酬500元,成了抗疫一线的一员。

坐高铁去长沙却误入武汉的大连。

现在,“大连”成了武汉第一医院的“红人”。他一天工作12个小时,从早上7点干到晚上10点,三次穿防护服进舱,中间分两次共休息3小时。穿上防护服,不能喝水不能上厕所,他自称是武汉第一医院的“憋尿小王子”。

他的故事被武汉第一医院的医护称为“武汉抗疫神剧情”。3月5日傍晚,记者记者在武汉第一医院找到了“大连”,因为不想让父母担心受怕,他向父母隐瞒了实情,谎称自己目前滞留在了长沙。

以下是记者记者与“大连”的对话。

一个盒饭引发的故事

记者:怎么会去武汉的?

大连:我的目的地原本是长沙,到长沙见我一起做手游工作室的师傅,我俩约好了去拿今年的脚本和IP。每年都要买这个东西,我每年都会去找他,或者他来找我,聚一下,然后我阴差阳错在武汉下了车。

记者:为什么当时会在武汉下车?

大连:2月12号的时候,我从上海坐高铁去长沙,在3号车厢,早上八点发的车。没到十二点的时候我饿了,就去9号车厢餐车买了一份盒饭,在8号车厢坐下来吃盒饭。吃完饭,我就在那玩手机,一直玩到了下午三四点。后来我才知道,这个车厢都是回武汉的人。结果到了武汉站,列车员让我在那下车。他说那个车厢基本都是武汉人,都要下车。我说我没到站,他说那也不行,谁让你在这个车厢。

记者:一定要下车吗?

大连:我现在就感觉有点后悔。为什么?如果我强硬地留在车上的话,他不一定能赶我下来。但人家那话说的,当时就让我觉得,我是应该下车。

记者:列车员是怎么说的?

大连:人家也没有威胁我,就说,你看,这个车厢人家都是武汉的,你是误打误撞来的这个车厢。要不你也跟着这个车厢(的人)下去吧,你跟他们坐在一起这么久。我不想为难人家,就下去了。

记者:那行李呢?

大连:没有行李,我就一个背包。里面有一天两天的洗漱用品,袜子带了两双,内裤带了一条,我就待一天。裤子一条衣服一件。鞋都没多带,后来医疗队给我送了一双。

不想露宿街头当了志愿者

记者:下了车怎么办?

大连:就联系这、联系那,搜酒店,叫滴滴,都联系不着。我打了两个招志愿者的电话,一个是负责道路清洁的那种志愿者。对方说,你能过来吗?我说我过不去啊,我没有车。那怎么办啊,我真想去。他说,我也真想用你,但确实没办法来接你。还有一个是招司机,对方说你想来的话得自己带车,要是你没有车的话,就得等。他们车辆也是有限的,可能这个司机不做了,我上。那我不能等啊,当天晚上我就得找地方住啊。然后我就打了武汉市第一医院的这个电话。

记者:第三个电话怎么就打到了医院呢?

大连:也不是医院,是医院的一个部门吧。

记者:怎么脑子一转就想去当志愿者了呢?

大连:我不上58同城搜酒店么,然后就看到志愿者招聘、介绍工作这种,就想志愿者肯定管住啊。我当时怎么想的,你要上医院工作的话,医院能让你回家?那肯定有管住的地方吧。

逗比小伙大连苦中作乐。

记者:你是怎么找到这几个电话的呢?

大连:网上,58同城啊。58同城搜索志愿者。我挑选了一下,一开始我避免找医院的,我不想来医院。前两个电话失败了,第三个电话是医院,行,打就打了吧。当天还下着雨,我说能不能来接我。他说你得等,我们现在车辆也紧张,你得等。我在这等了快有一小时吧。

记者:你在哪等啊?

大连:在武汉站,下着雨,在外面站着等,非常冷那天,很惨。好惨一男的。就这样我就到了(武汉)第一医院了。当天晚上,就在那边地下室车库一个保安那边,有一张桌子,就把桌子拿开,找来一张折叠床睡的觉。

大连医疗队给他送了鞋

记者:第一晚你就睡地下车库?

大连:安排不了,哪有那么合适,来了就给你安排住的地方,对不对?然后就安排在地下室。第二天一早就简单培训教我干什么,教我穿什么衣服,一早就直接进医院了。晚上下班的时候,告诉我找好酒店了。

记者:在医院上岗你是经过培训的?

大连:刚开始没人,人特别少,没时间给你培训,直接上楼干。人齐了以后,领导给我们叫到一起,院感的给我们培训,告诉我们该怎么干,怎么保护自己。

大连和武汉第一医院的医护人员。

记者:这完全不是你的计划吧?

大连:谁会计划这个时候来武汉啊,我就说实话。咱俩说实话,你来武汉肯定是工作需要,除了工作需要,现在谁往武汉走啊。

记者:医疗队还给你送了鞋?

大连:大连的医疗队,他们在雷神山,一天早晨给我送来的。

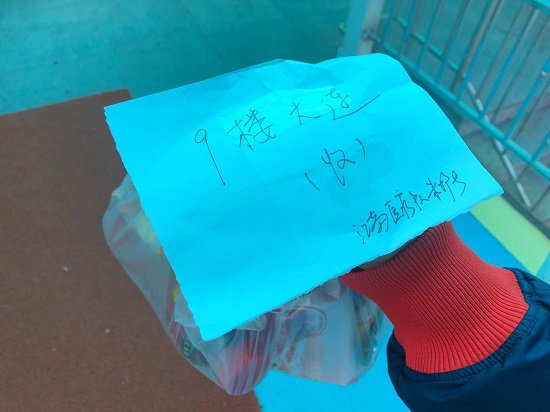

医疗队给大连送的东西。

记者:他们怎么知道你在这?

大连:刚开始我没联系,后来干了有一个礼拜吧,我就感觉胸口这有点闷。我听他们说这个病开始会胸口闷什么的,我是不是也被感染了,有点害怕。夜里一点多钟睡不着觉,就胡思乱想。我在大连的时候也听广播么, 我就联系了电台,电台帮我联系了大连的医疗队,帮我联系了武汉当地的志愿者,给我送东西,还帮我联系了大连的卫健委,说能不能将来医疗队回大连的时候带上我,还帮我家里我妈他们要买什么东西啊,全都是他们。

父母以为他在长沙

记者:那你爸妈现在不知道你的真实情况?

大连:不知道,我告诉他们我在长沙呢。

记者:后来身体没事儿?

大连:大夫跟我说,是因为我不常戴口罩。我来医院干活天天又是N95,又是外科口罩,戴着闷。现在挺好的。

记者:现在工作累吗,后悔吗?

大连:还可以,没后悔。我感觉让我闲下来,我反而感觉会胡思乱想。每天这样忙来忙去,累了就睡,醒了就上班,挺好。

每天耗费三套防护服

记者:这段经历你觉得有趣吗?

大连:刚开始的感觉吧,就是害怕,特别害怕。进去以后不敢动。脑袋知道要干什么,但是手脚不敢动。确实害怕。干什么都蹑手蹑脚的,你懂这种感觉吗?这也不敢碰,那也不敢碰。现在吧,就感觉,很多患者都出院了,好了很多很多。我们那今天又有两个出院的,我感觉其实也没什么。现在看淡了。

记者:在病区看到什么让人印象深刻的吗?

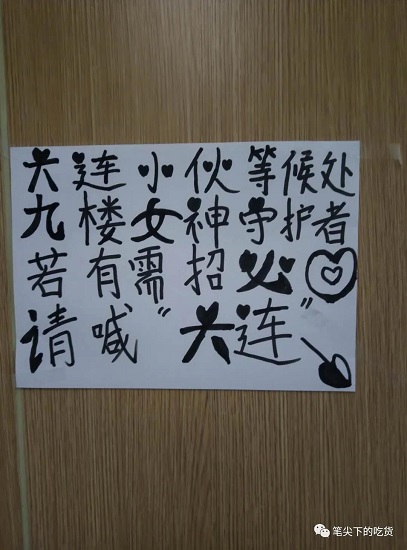

大连:我说实话,我不敢跟患者聊。那时候我就想让大家知道我是东北来的,大连来的,如果有我们老乡照应一下,我就在衣服上写了大连。他们一看我是大连来的,就特别想跟我聊天,你是大连来的?你为什么上这来啊?你来这干什么啊?你来帮助我们,感谢什么的。我其实有点害怕,正常的吧。

在医院搞卫生的大连。

记者:工作主要做什么?

大连:清理他们的生活垃圾,还有拖地,卫生消毒。我是每个病房去收,收回来放到电梯口。一天工作12小时。7点开始上班,7:00到11:30,然后下午1:30到5点,然后傍晚6点到晚上10点。除了生活垃圾,晚上还要收拾处理医护人员脱下来的防护服。我一个人每天就耗费三套防护服。23病区就我自己负责。

想看看武大樱花再走

记者:有没有想感谢的人?

大连:我的病区是南京鼓楼医院负责,尤其是护士长朱欢欢。我刚开始去的时候,我不会穿衣服。手套也短,衣服也短,我一使劲儿就崩开了,你害不害怕?在病房里就皮肤裸露着,我特别害怕。朱欢欢护士长就赶紧给我消毒,赶紧给我找了长手套戴上。从那天以后,还给我从南京医疗队拿了5副长手套。江苏医疗队还给我送了零食。

大连在医院写的字条。

记者:你打算在这干多久?

大连:我是打算武汉开城了,大连医疗队如果接到通知能带我回去,我就跟大连医疗队一起走。如果大连医疗队不方便,我就联系社区,看有什么办法没有。

记者:现在很想回家吗?

大连:我想去武大看看樱花我再走吧,毕竟来了一次嘛。

记者:感觉你的生存能力特别强,这是你们东北人的特点吗?

大连:我是这么感觉的,就是不想让自己流落街头,太惨了。

(文中大连为化名)

继续大晴。天空明亮,总会让人心情愉悦。前几天,同住文联大院的姨侄女,给我送来一些面点,包子烧麦什么的。吃了两天,觉得太理解北方人为什么特别愿意吃面食了。因为吃面食实在是很方便。面食的半成品很多,稍微加工,便可饱腹。比起做饭做菜,又方便又省事(顺便告诉在微博上那些严厉质问我为什么武汉不允许出门,我却可以到文联拿东西的人:我家就在文联大院内哦,这就跟你可以到小区门口拿菜一样。统一回答了,就别再啰嗦!)。得幸我对面食还挺喜爱。这两天,大家都在聊做饭麻烦的事,做完饭后,还要收拾厨房。而以前,叫个外卖,吃完饭盒一扔,啥就解决了。

今天我的朋友JW传来她弟弟李先生写的文章。李先生有两个朋友都是老年合唱团的。在武汉,很多退休老人都会参加一些文娱活动。尤其我这代人,青少年时代在“文革”中度过,那时各学校都有文艺宣传队,所以能唱会跳的人特别多。现在,退休后,人清闲下来,这些艺术细胞又全都调动了起来。每逢节假日,老年朋友们,非常活跃,到处演出或是聚会,一轮又一轮,这是他们很享受的晚年生活。今年,也同样如此。但是,来势凶猛的新冠病毒,却将他们中很多人击中。李先生写下了他对两位朋友的怀念。文章的第一句便是:“我怎么也想不到,包杰和苏华健这两个身边的朋友,在这个新年,生命会戛然而止。”

武汉,有个很让人感动的故事:儿子病了,九十岁的老奶奶担心其他家人被感染,自己独立照顾在医院门诊部等待床位的儿子。老奶奶守了儿子五天五夜,终于等到床位。却因为病情加重,儿子住进了ICU。这位名叫徐美武的老奶奶,找护士借了纸笔,给儿子写了一封信。信曰:“儿子,要挺住,要坚强,战胜病魔。要配合医生治疗,呼吸器不舒服,要忍一忍,以便恢复。如果血压正常,鼻孔吸氧,请求医生。忘记给现金,托医生带上伍佰元,可托人买日常用品。”当时读到这封信的人,无不落泪。这就是母亲啊!哪怕儿子已经六十多岁,但在母亲心里,仍然是她的孩子。这个儿子就是李先生的朋友包杰。遗憾的是,这封信包杰并没有看到,他第二天便与世长辞,丢下所有亲人,还有他坚强的令人尊敬的老母亲。

李先生说:“省黄埔军校同学会所属的艺术团开始为春节联欢准备节目,包杰因为也是黄埔后代,经人介绍,来到了艺术团。包杰一来,就显得很突出。他嗓子很好,声音有训练,唱得有感情,所以没两天,大家就公推他担任领唱。今年元月17日下午,省黄埔举办春节联欢会,他圆满完成了领唱任务。当时,他就在我的身边。”但是,包杰在元月18号又参加另一个联欢活动,在那里他被感染。“同时感染的有三人,其中有两人罹难。”

武汉市还有另一个民间合唱团,叫“希文合唱团”。它成立于1938年,最初由希利达女中和文华中学师生组成。改革开放后,老人们又重组“希文合唱团”,成员不再只是这两所学校的人,已面向了全社会。希文合唱团在今年元月也有不少活动。李先生说,他和华健都是男高音部的,关系密切。“元月9日,希文合唱团部分团员在范湖唱歌聚餐,这是我最后见到华健。”又说:“他平时在群里很活跃的,现在泡都不冒一个,我与朋友打电话他不接,微信也不回,大家都觉得反常,感觉不妙。”此后,苏华健便一直处于失联状态。直到讣告传来。苏华健去世于3月6日。网上现在还能搜到“希文合唱团”的歌,有一支《牵手》,唱得尤其令人感动。或许都是过来人,经历过风雨,才能如此动情。歌中说:“所以牵了手的手,来生还要一起走;所以有了伴的路,没有岁月可回头。”一首歌,唱成了自己的人生。

我老早就听邻居说,老年合唱团有不少人被感染。因为元旦和春节,一直都是他们演出活动的频繁期,而他们的年龄本来也属易感人群。李先生在文章中放上了包杰和苏华健的照片,两人虽已退休,却依然满脸英气。如果有预警,他们还会频繁参与这些娱乐活动,还会继续聚餐吗?这些六十来岁的人,以现在的生活条件,加上他们丰富的娱乐活动,再活二十年又有什么问题。“人不传人,可防可控”,致多少人走上不归之路。一想到这些,我就会自问:难道我们这些活着的人,为让自己生活得轻松,就可以不帮助他们这些枉死者追责吗?追责,是一件必须要做的事!

这几天的疫情,依然向好。整个武汉,每天新增确诊连续在个位数上。在只剩几个患者的情况下,人们出门以及复工的欲望便更为强烈。这些天,议论疫情的人越来越少,而议论复工的人越来越多。因为封城,已有很多企业和很多家庭,承受不起了。时间过于长久,人们也过于压抑,政府理应有更为灵活的对策才是。好在,今天看到一些早已归零的地区,以点对点的方式,派大巴车送人外出工作。而武汉的公交,从明天起,也将正式为部分企业返岗员工提供通勤服务。这些都是大好消息。再不复工,再不开城,不是国家经济扛不扛得住的问题,是很多人家能不能吃得上饭的问题。

说说我自己这两天面对的事吧。

我的微博开封后,因为一直喜欢微博这种方式,所以每天的记录我都会发到微博上。但从前几天开始,突然遭到以千而计人数的叫骂。阵势很大,无厘头加下流。我也经历了从奇怪到愤怒的过程,及至今天,我已经没有了感觉。因为我已经看出来,他们大多过来叫骂的人,根本没有看过我写过什么。他们只是听到某些人断章取义并且充满恶意的解读,然后就来骂了。他们为骂而骂,把骂人当作了游戏。当然,也有几个貌似讲道理的,可这道理只建立在他选择相信的谣言上。按照谣言的逻辑来讲道理,这就没理可讲。因为有些话又蠢又脏,太没看相,我拉黑一些人。今天下午,突然觉得让这些叫骂和议论保留下来也挺不错。

你可以很清晰地看到这些叫骂的人是谁,他们的头像是什么样的,有什么共同特点,他们来自什么吧或什么圈,他们共同关注的人是谁,他们经常转谁的微博,与谁互动,你可以像发现病毒的源头一样,发现感染源从哪开始,什么时间同步叫骂,什么人在背后鼓动、教唆以及组织,他们曾经还叫骂过什么人,他们最推崇谁,最服从谁的指挥,以及他们语言出处从哪儿来,与谁的语气大体相同,还有语言在叫骂中的变化,诸如此类。观察这样的一群人,会颇有所得。你甚至可以上溯七、八年,或许能找到当年号召学生们到网上发挥“正能量”的帖子,甚至,你可以发现被推荐给他们当导师的一堆名字。记得我曾经跟某部门的一位负责人说:你们怎么可以让这样一些人去指导学生呢?他们中有的人就是流氓呀。可惜,对方没有听。现在,当年的那些被号召上网展示正能量的人,被指导成今天的他们。走在人群中,他们很多人不坏,但是进到网络上,他们会无限放大自己的阴暗和恶。

网络有记忆,真好,而且这记忆很长久。所以,我觉得我可以让我的微博留言成为一个观察点,可以留下这个时代鲜活的标本。在每个时代的记忆里,有美好的感动的内容,也有疼痛的悲伤的内容。但是,印迹最深刻的,一定是耻辱。给这个时代留下一些耻辱的东西,很重要。这些一拥而上的叫骂和胡言乱语,记录着这个时代最生动最强烈的耻辱。未来的人,读到这些,会知道,在2020年,一场病毒引起的瘟疫在武汉蔓延,另一种瘟疫则以语言方式在我的微博留言中蔓延。武汉瘟疫的蔓延,导致了这座千万人的城市旷世未有的封城;而我微博留言下的瘟疫,则展示了这个时代如此鲜明的耻辱。

我,被封在疫区,作为受难者,记录下一些生活琐碎和感想,这日记多半留不下来。但是这成百上千人的集结叫骂,却会让我的日记永存。

出处:二湘的七维空间