上海流浪汉出口成章变网红,他的真实身份是…

近日,上海街头一位“身世离奇”的流浪汉火了。在车水马龙的街头,衣衫褴褛的流浪汉席地而坐,蓬头垢面但语出惊人。面对陌生人的镜头,他用标准的普通话讲《左传》、《尚书》,谈企业治理,谈各地掌故,也告诫人们“善始者众,善终者寡”。

一周前,有好事者将他这反差的形象拍成短视频并上传网络。很快,这个流浪汉成为了坐拥大量粉丝的网红。而有关他的真实身份的各种传言也开始流传……

金句“流浪大师”走红网络

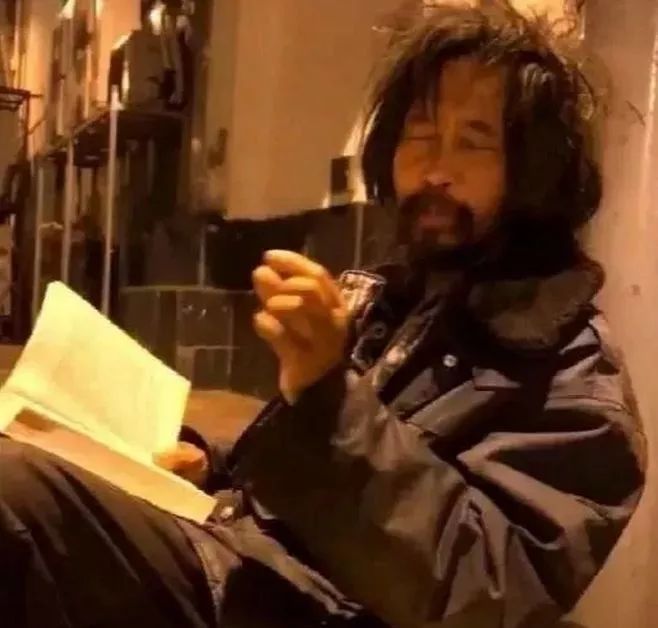

因为经常蹲在地铁里和路灯下看《尚书》、《论语》等书籍,且说出来的话颇具文采与思辨性,这个流浪汉火了。

在快手等短视频网站上流传着各种各样有关他的影像。在地铁站里、在各家店铺门口、在马路边,他跟行人探讨西汉名将周亚夫、明代思想家王守仁、所谓的成功学大师陈安之……

有关《左传》、《诗经》、《了凡四训》、《菜根谭》等古书的解读,他随口就能说上两句,偶尔膝盖上搁着两本待阅读的书籍。

人们称其为“国学大师、流浪大师、金句大师”,他的各式“金句”也在网络上流传:

“有人给我钱我不要,我不是乞丐。”

“我不是大师,百分百不是,大师要多读书。”

“距离浩如烟海的文化本身,我们都是井底之蛙,一定要不断的学习。”

“读书要用笔、要配起来看,尽信《书》则不如无《书》。”

“有人说因为你外表可怜所以你捡垃圾,那为什么我捡垃圾不能按照公益的目的捡呢?”

“伍子胥过昭关,一夜愁白头,这是过去谁都知道的,现在则是贪官在监牢,一夜愁白头。”

与身份形成巨大反差的谈吐,不仅让他成了网络红人,各种离奇的传言也开始充斥网络。比如复旦毕业、因妻女车祸去世精神失常从公务员沦落为流浪汉……

“流浪大师”实为公务员?

“流浪大师”离奇的身世,究竟有几分真实性?

据红星新闻报道,这名流浪汉真名叫沈巍,系上海人,已流浪26年,曾是上海徐汇区审计局公务员,家中有一个弟弟、两个妹妹。

据其自述,自己捡垃圾的习惯源于小时候卖垃圾换书钱的经历,也是因为他对垃圾分类理念的认同。因为与家人及邻居的理念不同,而不愿意回家,甘愿做流浪汉。

对于网上流传的其妻女在车祸中丧生,沈巍表示这是在造谣,他没结过婚。关于流浪的原因,沈巍说“毕业后,我进入上海某区审计局。我没有名校背景,对审计专业也不喜欢,但在父亲的约束和压力下,我才做的这个选择。”

徐汇区审计局方面也向媒体证实,“沈巍于1986年进入徐汇区审计局工作,1993年起因病休假至今。在其病休期间,我局按照国家有关规定及时足额地向其发放了工资。”

据了解,近7年,他多在上海杨高南路地铁站附近栖身。附近一家酒店负责人称沈巍腹有诗书,谈古论今,未伤害过任何一人;只是他将捡来的垃圾堆在酒店门口的绿化带里,既有碍市容,又令过往行人不适。

一位与沈巍相识多年的环卫工人向记者介绍,沈巍的家人曾找过他,但他拒绝回去。他称赞沈巍读书多、脾气好,有时候会和他买废报纸去读。

花式消费“流浪大师”

沈巍极具反差的形象、离奇身世的加成,让不少人嗅到了“商机”。

短视频平台上,不少账号以他为卖点,粉丝量在短期内成百上千地上涨;还有网友为他建立了粉丝群,赠他外号“流浪大师”;更有人点评,“他穿上西装就是教授,毫无违和”。

“谁发他谁火!”许多自媒体、主播从安徽、山东、北京等地纷纷赶来,拿着自拍架、横着手机,蹲守在沈巍栖身之处。

据现代快报报道,仅3月20日,就有多达一两百人聚集在现场,大部分都举着手机在拍摄视频和做直播,这样蜂拥而至的场景已经发生了四五天。

现场还不时传来各种怪叫声。有直播的人对着镜头大喊,“看到没有!这就是知识的力量!这就是大师的风采。”

“你不知道,拍的这个视频是可以拿去卖钱的,卖价五百一千的都有。”几位看热闹的小哥闲聊,“你看那个开宝马的女人,带了一支八人的团队来搞直播,据说她在附近的酒店订了三间房,因为他们这附近一家酒店房间价格从两百多涨到四百多。”

一位穿着棉大衣的中年男子,甚至大声招呼围观者来看他,因为他是零距离接触“沈大师”的人,身上的大衣可以拍卖。

主播为了流量,给他贴上创业标签,微商则称希望“吸粉”卖东西。

更有甚者为博取流量,有文章取标题为《“流浪的大师”大揭秘,昔日复旦高材生如何一步步到今天》,为迎合其反差的人设,自媒体造谣污蔑的案例不在少数。

虽然这些消息都被沈巍本人辟谣,然而网红“流浪大师”仍在被持续消费。

目前抖音上多个账号均发布了沈巍的相关视频,点赞量平均高达10万左右,最高的可以达到上百万。不少用户注册类似“流浪大师、沈先生”等名称的账号,发布与其相关的视频获取点击量,然而此类账号无一为沈巍本人所有。

显然这场狂欢,最大的受益者,是把“流浪大师”当摇钱树的主播、网红们,而非沈巍本身。

相反,走红给沈巍造成了极大的困扰,“我没有办法出去捡垃圾分垃圾了,我一分垃圾,旁边围着各种人问我问题。”沈巍说,自己以前喜欢在地铁站或者路灯下看书,现在也没办法做了。

他坦言自己“已经三天没有好好睡觉了……太苦了,我真不想红!”

如同这张照片一样,“流浪大师”成名后,微商、主播们蜂拥而至,光鲜亮丽的网红们簇拥在衣衫褴褛的流浪汉身边,摆出甜美的微笑,“大师”则在墙脚苦笑。↓

一位网友说得好:

编辑|孙晟源

(原标题:“流浪大师”沈巍:走红给我招来诸多烦恼)

在一间正在装修的店铺最里间,我见到了网红流浪汉沈巍。他挨着水泥墙身体呈90度坐着,屁股下面垫着一块被装修工人废弃的薄木板,黑白头发交织,几撮打结成了一个圈一个圈,几撮以头为中心张狂地直戳四周。他前额顶着一绺垂下来的头发,身穿一件几处磨黑、磨亮的棕色皮衣和两位相熟的人打趣。对比网络上流传出的各个时期视频里的形象,没有丝毫变化。

沈巍十分健谈。见我进来,他又赶紧操着标准的普通话同我打招呼:“你是哪里人?”我半蹲着说明来意后问他:“沈叔,蹲着有点累,我能坐下来吗?”他看看他坐的短木板和满是灰尘的地上,指着房间里另一处角落的木板说:“你去坐那吧,按理说是应该请你坐下来的,但怕你嫌脏,”伴着嘁嘁喳喳地装修声,他有礼有节的回应着我。

在快手等短视频网站上流传着各种各样有关沈巍的影像。在地铁站里、在各家店铺门口、在马路边,他跟行人探讨西汉名将周亚夫、明代思想家王守仁、所谓的成功学大师陈安之……有关《左传》、《诗经》、《了凡四训》、《菜根谭》等古书的解读沈巍随口就能说上两句,偶尔膝盖上搁着两本待阅读的书籍,一个多星期前,有好事者将他这反差的形象拍成短视频并上传网络。很快,沈巍成为了坐拥大量粉丝的网红。

随之而来的便是各种谣言的发酵。比如复旦毕业、因妻女车祸去世精神失常从公务员沦落为流浪汉……沈巍没有短视频账号,传奇色彩的加身,使那些专门以他为卖点的账号的粉丝量在短期内成百上千的上涨,更有网友为沈巍建立了微信群“沈老师流浪讨论群”,网友赠沈巍外号“流浪大师”,更有人点评:“他穿上西装就是教授,毫无违和。”

“谁发他谁火”。许多后来者嗅到了商机,这两天,纷纷从安徽、山东、北京等地赶到沈巍常年活动的地带浦东杨高南路,他们拿着自拍架横着手机在草地上做起直播。尽管此时沈巍没有露面,转而躲进了正在装修的店铺里。

这几天,上海上演着一场“活捉”流浪大师的闹剧。

“狩猎”流浪大师

“我是专门来给沈大师送食物的,”一位身穿橘红色羽绒服的矮个男人告诉我,草地上站着的一位老者听罢立马驳男子:“刚刚有人买了食物送过去,就被放进房子里了,你花几块钱买点水不也能进去了,你就是小气!”

出了杨高南路地铁2号口,就能看见攒动的人头,尽管旁边有些树木遮挡。从四面八方赶来的直播者、仰慕者一早聚集在一家门店前的草地上,沈巍说在他还没醒的时候这些人就已经围观在这里。

“这个流浪汉从早上开始就给他们讲东西,喏,一直讲到下午两点钟,没吃没喝,也没有人说买点东西给他垫垫肚子,整个人都虚脱了,这家店铺的老板实在看不下去了,就把他带进了屋子,锁了外面的门,”一位环卫工人告诉我。

“你不知道,拍的这个视频是可以拿去卖钱的,卖价五百一千的都有,”几位看热闹的小哥闲聊,“你看那个开宝马的女人,带了一支八人的团队来搞直播,据说她在附近的酒店订了三间房,因为他们这附近一家酒店房间价格从两百多涨到四百多,”我看了下他所说的酒店,涨幅并没有议论的那么夸张,但当晚只剩下豪华家庭房还可以预定。

沈巍在进入装修的店铺后没有再出来。外面几十号人要么倚在树上等待,要么自顾自的做起直播。有两位年轻人支起小桌板搬来两张凳子,买了一箱矿泉水放在桌旁,大有不等到人不罢休之势。

沈巍跟我细说这带给他的困扰。“几天前还有些真心过来跟我探讨的人,他们也送我些书,我觉得蛮好,这两天人一下子增多,他们带着各种目的来拍我,不纯粹。你说他们拿我挣钱,我也没看有人分点到我头上的,反而打扰了我的正常作息。你看,我没有办法出去捡垃圾分垃圾了,我一分垃圾,旁边围着各种人问我问题,我的时间成本提高了,我以前喜欢在地铁站或者路灯下看书,现在这种情况我能吗?我估计呀这两天我什么事情都做不了,得等热度下去,”他倒也能释然,“我现在的热度还在上升,等到了顶点自然会开始下降。”

此时,一位拍摄者通过后窗伸进了手机,偶尔提些问题,健谈的沈巍倒也不拒绝;一位西装革履的男人进了房间,他自称是沈巍的仰慕者,伸出手和沈巍打招呼,“我特地从浦西赶过来,你讲的话我特别认同,所以想和你探讨探讨。”

沈巍表现出了一如既往的礼貌,“谢谢谢谢,你不要生气,如果你真是来和我探讨的,请你过几天再来,等我的热度降下去,”男人听后表示赞同。

“他不能再跟你们说了,他说了很多话,再这样下去这人会废掉的,各位理解,”等和沈巍相熟的店主开始赶人的时候,男人赶紧拿出手机上前问沈巍:“可以帮忙宣传宣传我的公司吗?可以和你合影吗?”

“我的书常被人偷去换钱”

在得知我的家乡后,这位流浪大师先是礼貌地问我手机流量多不多,在得到我的肯定之后,他让我搜索著名扬剧表演艺术家高秀英的经典剧目《百岁挂帅》,一部讲述百岁高龄佘太君亲自挂帅,率领杨家十二寡妇和重孙出征杀敌的戏剧。沈巍很精准的找到由高秀英饰演的佘太君出场画面,“她的声音和前面穆桂英的不一样,饱满洪亮,这人的嗓音是顶级的、是有天赋的。”

沈巍的大学并不是网上流传的复旦,据他自己说只是一所普通的学校,但他对戏曲的涉猎还要追溯到大学时期。他言语间颇有些得意的告诉我:“我有个师妹,因为她的缘故,以前我总能拿到前排位置的戏曲票,以前上海有很多扬州人,所以扬剧班子也多,现在不行了,就是那时候我才喜欢上戏曲。”

沈巍的能力,也是被网友短时间内捕捉到的闪光处,便是信口讲出贴合来访者的内容点,在很多时候可能并没有那么深刻,但贵在广泛。

讲完戏剧,沈巍又聊了聊上海本地的几家报纸。他先是问候了一句我的一位做过垃圾分类报道的同事,又说:“过去我在外面捡到报纸,就会停下脚步,先坐下来把它看完,再继续往前走,如果是特别精彩的,那我就要藏在贴身的地方,等找到一个合适的地方再仔细看一看,”边说,他边用粗厚地右手捏了捏内衣领示意,“《东方早报》是不是被取消了?我有一段时间没有捡到它了,它办的栏目上海书评、艺术评论非常好,里面的文字不是一般人说的出来的,我记得有一次捡到关于顾恺之的艺术评论,在路灯下看了几个小时,后来一直带在身边不舍得扔,珍惜珍惜珍惜,最后因为环境的原因被人顺走了。”

沈巍说,他记得一位叫王娜的记者推荐过一本书,很是有意思。“封面是一个漫画,一个人推着一辆超市购货车,在进了一道门之后,购货车成了垃圾车,意思是说我们呢现在的生活状态是无限制的买,然后无限制的扔。”

报纸栏里荐出的书籍,常常成为沈巍买书时的首选,时下他的开销,包括时间和资金,绝大部分都用在书上。“新华书店都是买大众的书尤其多考试题目,我想看美国的文明是怎么兴起的,在新华书店找不到,但在福州路商务印书馆门市部肯定有的卖,十几年前营业员不忌讳,我喜欢去固定的几家小书店淘书,买旧书多,新书太贵,熬到它成为旧书我才下手。现在基本上不出门了,买书都是拜托这里的朋友,冷门的书我一般只要商务印书馆、古籍出版社和中华书局出的……”

地铁站附近的特保员都知道,一到晚上六点,这位流浪汉就会捧几本书在地铁站里寻块地方看起来。看书和捡垃圾几乎是沈巍流浪生活的全部内容,“生活动荡,前一阵买的书统统被偷光了,大概是被人拿去称重卖钱了,他们不爱书爱人民币。”

被垃圾牵绊的大半生

反差,是沈巍迅速在短视频网站走红的原因。网友赠给沈巍的称号是“知识渊博的流浪汉”、“流落在民间的大师”。除了这个反差点外,还有网传出的他复旦大学毕业高材生、上海徐汇区某局公务员这两个在世俗意义算得上成功的身份,同他现下流浪汉身份的显著对比。

沈巍说,他走过了被垃圾牵绊的大半生,包括因是被停职二十多年,也包括和家人以及邻居闹出了重重矛盾,从而流浪在外。

“小的时候我就很喜欢看书,但是家里兄弟姊妹众多,父母没有钱给我买。我想到一个办法,就是捡废品卖钱,那时候猪骨头都有人要,被用来熬成骨胶,我把分类好的垃圾拿去换买书的钱。长此以往,我就养成给垃圾分类的习惯,也见不得浪费,分好的垃圾能卖钱的卖钱,能吃的就吃,能用的自己用。”

关于网传的公务员身份,沈巍予以肯定。该信息也得到了徐汇区审计局的证实。

据徐汇区审计局方面表示,“沈巍于1986年进入徐汇区审计局工作,1993年起因病休假至今。在其病休期间,我局按照国家有关规定及时足额地向其发放了工资。”

“很多时候,同事印材料都只印一面,另一面作废,我就把这些废纸搜集过来,可能是从小养成的习惯,那时候在大家下班后,我会把单位的垃圾桶都翻一遍,看看有没有能用的,有一次就被我的一位女同事看见了,”沈巍并不介意把自己的经历再翻出来讲一遍,除了评论书籍外,偶尔他也会和过往的行人讲点他的生活,“第二天领导就知道了这件事,他们都认为我很奇怪,有垃圾收集癖,于是就让我休长病假,直到今日,领导换过好几任,没有人问过小沈的病好了没啊。”

这是来自沈巍口中的停职原因和他短暂的工作生涯。他用“偏于安逸”来形容自己的性格,也正是这一性格使得他从未想过辞职换工作的事情。“那时候我一想,停职做自己喜欢的事情好像也不错,我每天很早就出门去书店看看书,看到晚上,刚好那一带附近有很多剧院,进去听上一曲,充实的一天就过去了,有什么不好。”

沈巍的停职和继续带垃圾回家的习惯,既惹恼了家人也惹恼了邻居。“比如说他们家里出现了一只蟑螂,别人第一时间想的是一定是我的那堆垃圾给招惹过来的,他们不会想是不是有什么其他的原因。”

矛盾的不断累积、加深,使得沈巍从开始的早出晚归转变成彻底流浪在外。至于是否还有旁的什么原因,或许是他本人不愿,或者是小屋不断有人闯入,沈巍没有提及更多。

过不去的坎

在沈巍看来,因为拣选垃圾的原因被停职,这在他心中是一道过不去的坎,“你说这么多年,为什么就没有人问问小沈怎么样了?”

在沈巍躲在门店里纠结过去的时候,附近工作的两名环卫工人随着人群聚在一起讨论:

“他哥哥和妈妈就住在马路对面。”

“听说,看到网上的视频后,他妈妈在家哭了两次。”

因为不看短视频的缘故,关于自己的走红,沈巍还是从前来拜访的网友口中得知。“没红的时候,我一般下午五六点去地铁站看书,一个是为了锻炼自己的心境,我能够在这么长时间里头也不抬,随你边上发生什么事情,我都静得下心来;还有一个有点作秀的成分,因为这时候上下班的都是白领,我想提醒大家多看点书,这是好事。”

抱着这样的心态,沈巍是愿意与过往的白领多交流的,虽然有遗憾之处:“回头客不多,都是一次性结束,没有人会因为我觉得你讲的有道理再来的,”但这并不影响他和别人对答的热情,一来二往之间,有好事者拍成小视频传上社交网站,沈巍走红了。

“真没想到会这么火,诺,这个火给我带来了极大的困扰,我不能出去看书啦。”

“我哥也看到了,他说我给他们也带来了极大的困扰。”

“我哥昨天见到我说‘你红了’,”关于兄长的态度,沈巍强调了两遍,似乎心里有些过不去,“他的口气是嘲讽的。”

来源 | 新闻晨报

沈巍——“一只特立独行的猪”:我不是什么大师,而是因为你们读书太少了,就是这么简单的道理

[查看原图]

[查看原图]

“流浪大师”讲国学

一

在上海繁忙的街头,一名捡废品的流浪汉席地而坐,他的身边围满了人、堆满了开着直播的手机。

沈巍,这名流浪汉火了。

因为极具反差的形象、离奇身世的加成,他饱读诗书、畅谈古今却坚持捡废品,这些强烈的反差,引得许多媒体、主播从外地赶来,彻夜蹲守播报。

“谁发他谁火!”短视频平台上,很多账号开始以他为卖点,网友夸张地称之为“大师”,换来的是粉丝量成百上千地涨。

现场有直播的博主在大喊:“看到没有!这就是知识的力量!这就是大师的风采。”

“你不知道,拍的这个视频是可以拿去卖钱的,卖价五百一千的都有。”

看热闹的人在闲聊,周边的酒店因为被开宝马车的微商住满了而上涨了不少钱。

这是一场诡异的狂欢。

最苦恼的人是沈巍。

对着媒体和镜头,他说着不想红,不要捐助,劝围观的人散去,嗓子都哑了。

“我没有办法出去捡垃圾分垃圾了,我一分垃圾,旁边围着各种人问我问题。”

沈巍说,自己以前喜欢在地铁站或者路灯下看书,现在也没办法做了。

他坦言自己“已经三天没有好好睡觉了……太苦了,我真不想红!”

二

虽然沈巍在流浪,但他并非出生于一个完全没有文化氛围的家庭,恰恰相反,他的父亲是上世纪60年代的本科生,学的是航海专业,在那个年代甚至称得上是高材生、知识分子。

那出生在这样的一个家庭中,沈巍何以成现在的沈巍?

沈巍对他父亲的描述中,经常出现约束、压力的字眼。他和外婆生活在一起,父亲不喜欢外婆,就迁怒于他。

沈巍爱读书,却不敢让父亲知道,只能藏在肚子里偷偷带回来,等晚上父亲睡着了再看。

这种压抑一直持续到工作之后,1986年,沈巍考上大学,在父亲不客气的“商量”下选择了自己并不喜欢的审计专业,后来又进入了上海某审计局工作。

他说:“如果可以重来,我会选择一份符合自己意愿的工作,和文化挂钩,而不是数字。”

对于沈巍来说,捡垃圾并非是迫于生计的无奈之举,而是源自他童年的经历和理念。

沈巍为了读书,从小就捡垃圾,橘子皮、碎玻璃,能卖钱的都捡,然后就去买书。

他进入上海某区审计局,进单位的第一天,他发现卫生间垃圾桶里扔了很多纸,觉得可惜,有用的东西不该这样被浪费,所以就捡起来,就这样持续了几年。

这期间沈巍工作的很勤奋,每天工作到很晚,直到有人投诉他捡垃圾,沈巍被通知回家待岗。

家人曾为他指定房子,但是被邻居投诉,因为捡垃圾,他反反复复被房东赶出来,于是流落街头,这时候他已经跟家里断绝了关系。

沈巍说,现在他每天有两件事,捡垃圾和读书

有人猜测他是因为亲情淡漠和爱情失败才走上这条路,但沈巍一再强调,捡垃圾并非受了什么刺激,而是由价值观和理念决定的----

人不能肆无忌惮的浪费东西。

他说:“这些年,我发自内心地就想为垃圾减量做点贡献。垃圾分类是源头治理,应该针对产垃圾的人。

但在一个提倡垃圾分类的社会,我从小捡垃圾,反被嘲笑。”

流落街头的沈巍说他不需要任何金钱和物质的帮助,每月单位给他发2000多,他自己卡里也有父亲拆迁时分到的10万元。

他唯一开支就是卖废品买书,吃饭靠捡,每天的生活就是看书和捡垃圾。

他视甘地为偶像,手机里存着甘地的照片,他说:“我特别崇拜他,我愿意主动过苦行僧的生活,我不标榜,我就是喜欢这样的生活。”

沈巍的手机里存着甘地的照片

但沈巍同时也说:“我原本以为我这样的人会为社会做一番贡献的。我从小受儒家教育,我想做官。”

又坦率又真实。

看到沈巍,我突然想起之前同样引起热议的北大屠夫陆步轩,他北大中文系毕业,后来在街头靠卖猪剁肉为生,最终在经媒体报道后,得到体制内工作机会,进入县档案馆进行县志的编撰。

那时,媒体对他的批判和关注,大都源自他在北大演讲中的一句话“我给母校丢了人,抹了黑”。

但其实他所谓的抹黑丢脸,与其是说对母校的,不如说是与自己曾经对成功人生的预期相比。

沈巍和陆步轩的“走红”,其实都反映了社会对于成功人士的想象和预期,但是正如陆步轩的同学说的那样:

“一个人成不成功,其实是看他是被迫还是主动地做出人生选择,是看他在被社会评价支配,还是在做自己天性最喜爱,最适合的事?”

三

“我最向往成都,读书人一辈子有个理想,最好的像诸葛亮一样,出将入相。如果做不到,就学杜甫,忧国忧民。”

“流浪大师”沈巍的自述中,这一句读罢令人喟叹。

他捡垃圾,是因为不喜欢人类肆无忌惮地浪费资源;他读书,是因为他时刻为这个庞大的国度忧思;

他本可以在单位舒舒服服地读书看报写写文章,或汲汲营营钻营前程,却一意孤行,离开了那个衣食无忧的牢笼,以天为盖以地为庐,过着清苦的捡垃圾、分类、读书、喂养流浪猫狗的日子。

沈巍会把捡来的食物喂给流浪猫

颇有东坡居士“小舟从此逝,江海寄余生”的浪漫。

那些把他尊为国学大师的人怕是打错了算盘。

他爱读书,但他并非大家所想象中的“隐士”“高人”;以他与社会脱节的程度,他的见解,未必就是普世真理;而且以他的天真与赤诚,官场于他,更谈不上是条明路。

他只是一个按照自己心意过活的普通人,一个浪漫到骨子里的老派文人。

我们尊崇他,说到底是因为我们并没有完全按照自己的意愿来过这一生的勇气。

传说,亚历山大大帝在见了以行乞为生的第欧根尼之后,问他想要什么恩赐;他回答说:“只要你别挡住我的太阳光。”

亚历山大听罢,对自己的随从说:“如果我不是亚历山大,我愿意做第欧根尼。”

但如果你问所有围挤沈巍、与他合影、采访他、叫他大师的人,愿不愿意做沈巍?

他们一定回答不愿意。

编辑:阿庚、璐璐、阿琛