![]()

《芳华》:警惕那些让你“善良”的人

作者: 格桑

《芳华》挺好看的,轻飘飘的好看,大腿翻飞和美好肉体,阳光映照着年轻姑娘脸上幼幼的绒毛,大篇幅欢乐青春的场景消解了含含糊糊的“西南边境的战争”,以致于年轻人们看完电影后发出“年轻真好”的感叹,紧追热点的公众号们发出“尽管不被善待但还是要做善良的人”巴拉巴拉的鸡汤。电影看成这样就可怕了。

这一代人真有这样的芳华吗?

初来文工团的何小萍在热气笼罩的澡堂子里兴奋地问,这里可以天天洗热水澡吗?得到的回答是“当然”,曾经在那场战争中当过老兵、现在广州做律师的胡朝晖先生看到这里,突然感到,电影里描写的生活,离当年他们底层士兵的真正生活,真是太遥远了。“他妈的!我在越战部队当兵的时候,不仅从来没有看到过一个女兵,而且也从来没有洗过一次热水澡!”

1974年,有几个同样年轻的平民能过上天天洗热水澡的生活?同样年轻的人,都拥有紧致蓬勃的肉体的人,又有几个能无忧无虑地穿着泳装跳进阳光下的游泳池消夏?

1974年,全国还在停课闹革命,继续农业学大寨,大寨农民陈永贵当上副总理,全国农村大抓阶级斗争,搞政治挂帅,砍资本主义尾巴,片面抓粮食生产,不搞副业生产。更可笑的是,一些地方本来是平地,为了学大寨,也人为地修造梯田。身在农村的萧穗子同龄人只能勒紧裤腰带下苦做望不到头的活,吃着永远不够吃的饭,具体的生活形态参见《活着》。

这幅油画是黄启后先生的杰作《当年劳动最光荣》。描述了70年代期间一个开河工地的场景,浩大的场面、原始低效繁重的生产方式、被控制思想没有报酬的蚁工。

他们没有芳华。

城市里的萧穗子们几乎全被送到祖国边疆、各地农村插队落户当知青去了,电影里的北京知青、上海知青多被送到新疆边陲、云南深山、北大荒最艰苦的地方,没有任何生产经验,插秧开荒做苦力,被形形色色的人戏弄欺骗而自己浑然不觉。据刘小萌所著的《中国知青史·大潮》的统计,仅1974——1979年在全国发生迫害上山下乡知青等案件41272起,知青死亡人数25690人,其中非正常死亡人数为15899人,占死亡总人数的61.9%。

他们没有芳华。

只有部队能吃饱饭,享受安定与尊严。其中最令人向往的自然是文工团。冯小刚坦言这就是为纪念自己的文工团岁月而拍,动员了同样是文工团出身的严歌苓写小说。在别人连吃糠都吃不饱的时候有饺子吃,在别人缺水喝的时候每天有特供热水澡洗,在北大荒的同龄女孩容颜已经被摧毁的时候还能擦柠檬润肤蜜,在全国抄家抄得干干净净的时候还能随身佩戴名牌手表和金项链,肉体上最大的痛苦只是难熬的毯子功,其余全副精神都用来应付小小的勾心斗角、计算博弈和打情骂俏,大幕一拉,收获一个美貌少女(或少男)想得到的全部荣光,这确是只属于他们的芳华。和这一代人毫无关系。

这是一张1974年某文工团的营养补助名单,能看见瞿弦和等知名艺术家的名字,每人每月补助6元,这是额外的福利。同样是1974年,天府煤矿的普通工人一个月工资是28元。

老兵胡朝晖的回忆里,荒山野岭的冰冷的野战日子,过的是“白天兵看兵,晚上兵看星”的寂寞凄凉的生活,“我们从来没有看到过一次《芳华》里女兵们的舞蹈,也不知道她们排练的这些婀娜多姿的优美舞蹈,到底曾经演出给哪些越战士兵们看过。”

电影只好讲讲浅浅的人性,讲活雷锋的陨落,好人的蒙难,不幸者的不幸。然而从情节到结局还是维护了血统论的权威,假装遗憾地感叹一下倒霉蛋(终究是出身最低的人最惨),庆幸自己勤奋又运气好(冯小刚和严歌苓都凭借自己的专业技能出人头地),对特权阶层的世袭表示不容置疑的认可(因为情敌是军长的女儿,所以不计较她抢走自己心仪的男子,这种特别的宽容丝毫不可能给予何小萍)。

萧穗子这个旁观者的身份写得无比尴尬:她在老百姓眼里是光芒耀眼的女文艺兵,其实在出身优越的女兵中居于下风,在舞台上也只是集体群舞中的一员。她就像钻戒上一粒镶在大钻周围的小碎钻,只有在集体中才能熠熠生辉折射出嚣张夺目的光芒,脱离了集体,她就谦逊细小,留之无用弃之可惜。

所以萧穗子必须讨好首长的女儿,和她们做闺蜜,帮她们打下手,和她们合伙欺负人。她面对高干子女的时候是仰视的,听命的,面对刘峰何小萍的时候,又是充满优越感的。看到他们落难了,又是可怜的、感慨的,但,绝没有一点感同身受,完全就是“他们的命真是不好啊”,一点同情都没有,集体和落难的人是划清界限的,那我正好有借口不去同情,甚至,集体需要的话,我可以再落井下石一次。

萧穗子也是怕刘峰何小萍再翻身的,如果他们成了英雄以后抓住机遇向上流动,变身成功人士,那这些曾经不友好的故交会难堪、会艳羡、会想尽办法重新攀附。

好在倒霉蛋们的人生完全被诅咒了,倒霉到底了,没有任何翻盘的可能性,萧穗子们这才松了一口气。

毛伟人说“世界是你们的,也是我们的,但归根结底是你们的;你们是早晨八九点钟的太阳,希望寄托在你们身上。”其实只是对留苏的干部子弟们说的。

每个时代的成功者始终还是军长的女儿们、孙子们,层级森严,平民不可逾越。原著里的林丁丁嫁入首长家后被各种讥讽嫌弃,最终被扫地出门。司令家的儿子要娶的是军长的女儿,这才是确保革命江山万年长的关键。

我的朋友杨樾说得非常好:严歌苓自己写这本书的时候情绪应该就是很复杂的,不同于其他作品,芳华更像是严歌苓的自传,文工团生活必然是给了她的人生极为深刻的印记,虽然我一直很喜欢严歌苓的书,但记录自己的人生,必然是对真实进行了大量的修饰,对她讳莫如深的东西欲言又止,她在文工团里遭遇过什么,我们已经没法知道了,她讲出来的看似回忆的东西,其实都是被她扭曲粉饰的,所以很多人看了片子觉得怪怪的,我倒是能理解严歌苓这种心态,当一个人又想倾诉,又想在倾诉中*****,还要在倾诉中保护自己的时候,记忆就会偏转,最后自己都不记得真相了。

到底真相是什么呢?翻开每一页荒诞的历史,只能看见“欺骗”两字。最终你发现,整齐划一的集体里,所有的号召都是谎言。五零后六零后一代人,响应号召闹革命,响应号召不上学,响应号召去批斗,响应号召下乡插队,响应号召扎根农村一辈子,响应号召学雷锋让尽一切好事(全给特权阶层),好容易血泪斑斑回了城进入工厂上班,响应号召只生一个孩子,准备为企业奉献一辈子的时候,改革大潮一来,响应号召下岗,所有事先的承诺都轻易改变了,遇见任何不公,响应号召替国家着想替大局着想不闹事不上访,你们这一代人的历史,在课本上是被忽略的,文什么革,越什么战,下什么岗,还有那什么,都不是考点,最后你们的儿孙都不知道。你们这一代被摧残的人生啊,最好快快过去,历史就能像没发生过一样了。

1999年春晚小品《打气》

美化苦难是有罪的。

电影里大喇叭宣传学雷锋,只有代表平民的刘峰在卖力响应号召,首长家的儿女们只需享受活雷锋的服务;文工团风雨飘扬的时候,分队长还在辟谣叫大家安心排练,首长家的儿女们已经早早安排好了后路;和平年代自谋生路,吃尽了亏的平民刘峰卖足力气,最后还是要接受首长家儿女的恩赐(电影里是骂联防,原著里是借钱)。

现实里也没有不同,最著名的战斗英雄徐良是艺术院校出身,完全可以在相对安全的地方做文工团员,他选择参加的前线战斗令他失去一条腿,但是因此也成为了举国瞩目的大英雄。到处作报告,接受歌颂,大英雄的极致绚烂是上了央视春晚演唱《血染&风采》。之后仍然是破裂的家庭,窘迫的生活,伤痛的折磨,猜测和流言。英雄的晚年愿望是儿子能在加拿大接受好的教育。

人当然应该善良,但是请别要求他人善良。

劝说他人做好人的人,只是想要炮灰、肉盾和垫脚石。

老兵胡朝晖在整个打仗期间没见过文工团,战争结束后,“我调到广州的部队工作了,这时我才耳闻目睹了真正的部队文工团。正如俗话所说的从糠箩箩跳进米箩箩,这也让我感觉到什么是人间和天上。文工团虽非作战部队,但威力比作战部队强万倍,钱多水深人脉广,能唱能跳能喝酒,上得了舞台,下得了舞池,赴得了宴会,升得了将军,当得了明星,深受广大领导欢迎。”

相声演员牛群和何小萍一样在1974年进入北京军区战友文工团,在这之前,1968年高中毕业的他在农村插队。北京军区政治部战友文工团成立于1937年12月11日,是解放军创立最早的军队文艺团体之一。

部队文工团对中国艺人的吸引力,直至新世纪还未减弱。2010年,一位已经成名的汤姓女歌手被特招进入北京军区战友文工团,得到文职级别3级,专业技术5级,对应大校军衔。在入伍之前,她已经上过春晚,拥有鳄鱼皮爱马仕、成套的帝王绿翡翠和广告代言,但进入文工团,意味着可以调动最主流最顶层的资源,拥有更多钱和名气的体制外歌手在这种资源面前就只是蝼蚁微尘。只是现在,汤歌手和她的翡翠都不知所踪了。

但是必须承认,中国最顶级的歌唱演员几乎都在文工团。

曾经有过文工团经历的许多人,也成为了人生的赢家。

赌王最得宠的四太梁安琪,就是广州某文工团舞蹈演员出身,从13岁起跳了7年。80年代,20出头的梁安琪来澳门发展,在“妇女会”教舞蹈,1986年初,身为舞蹈教师的梁小姐在学员的引荐下出席一个私人舞会。赌王何鸿燊是舞会的特邀嘉宾,不过那一次善舞的“二太”蓝琼缨远在天涯,“三太”陈婉珍不会跳舞。在女主人的引荐下,舞蹈老师梁小姐做了赌王的舞伴,一跃而成为赌王的太太,集万般宠爱于一身,坐拥几百亿身家。

还有一位几代中国观众都十分熟悉的著名歌唱家,她基本实现了每个时代女孩的最大梦想。恰好,她就是电影里同时代的文工团员,而且上过老山前线慰问演出,不知道她会不会从这部电影中看到自己的芳华。????

透过刘姥姥的眼睛看大观园,是文学地再现真实;而在《阳光灿烂的日子》和《芳华》里,没有一个刘姥姥,任由文学对时代撒谎。

撰文 | 任大刚

1993年出品,1995年上映的《阳光灿烂的日子》(以下简称《阳光》),在1996年台湾金马奖上,从最佳剧情到最佳音效,从提名到获奖,有七八项之多。

跟着异口同声的叫好,我也跑去看了这部片子。说实话,我不知道它好在哪里。

大学毕业后,闲极无聊,我看了那时候出版的所有王朔的小说,包括《阳光》的原版《动物凶猛》,为他的语言和机智所折服,但我还是不理解《阳光》为何受到台湾电影人的青睐,直到看了2007年某一期“锵锵三人行”窦文涛、梁文道与王朔的对话,似乎恍然大悟。

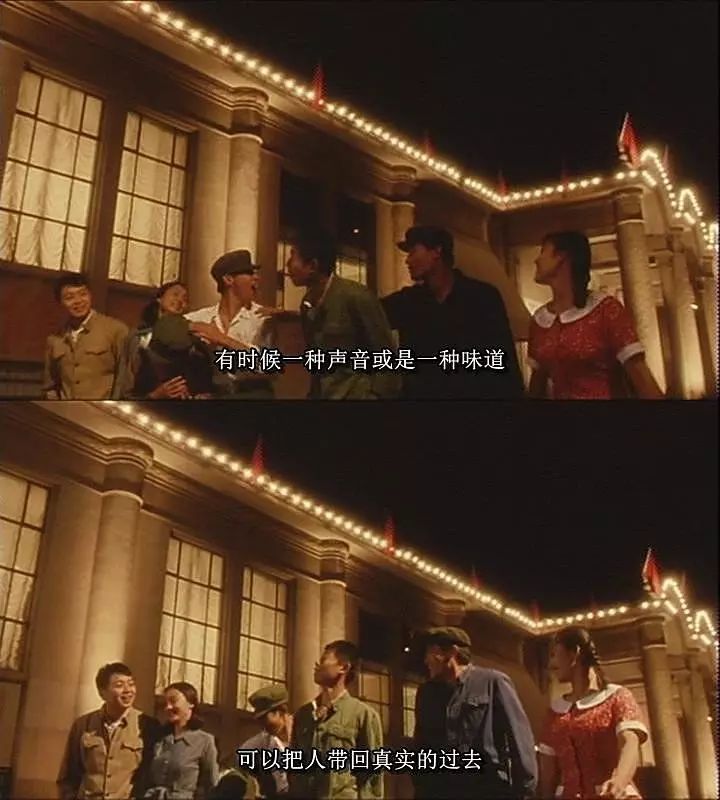

▲《阳光灿烂的日子》剧照

原来大院子弟的生活,受的教育,与所在城市,包括北京平民子弟完全不同。

他们有自己的语言体系,能够看公开宣传上没有的历史材料,以及不能公开出版的书籍;闲时研究打仗,王朔笑称:“我不是吹牛逼,我指挥一个集团军富富有余,哈哈哈。”

而当窦文涛听王朔说,大院子弟都把北京城的公众称为“老百姓”时,惊呼在台湾,他们这种身份的人,也把当地公众称为“老百姓”。

看到此处,我似乎明白了,台湾当时的影视界,完全看得懂这部青春生活片。

从远处说,不管是国民革命军还是人民解放军,都脱胎于苏联的思路与训练养成,并不约而同聚集而居,形成独特的大院文化;从近处说,两岸的大院子弟,也多不约而同,喜欢从事文化娱乐业。

这种“共情”,恰似一种心照不宣的密码核对,相互莞尔一笑。王朔自言,后来到了美国,最喜欢的还是跟台湾的国民党人打交道。

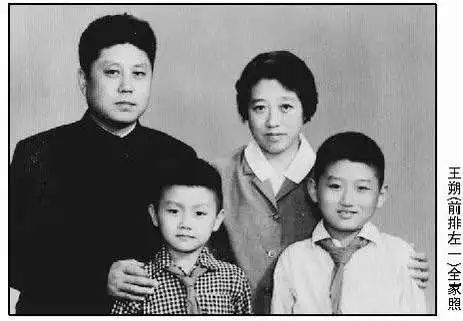

▲王朔的母亲是一名医生,父亲王天羽为军委训练总监部(后改编制为总参军训部)的军官教员(图为王朔全家福)

但是对大院生活完全陌生的老百姓,我们真不知道它好在哪里。这不是我们的生活和想象所能及。

这是他们的生活,是他们的青春,像神话,像科幻,与我们毫无关系,毫无瓜葛。

他们的青春可以进入主流叙事,仿佛正史一般,得到尽其可能的传扬。

而我们的青春,飘散在零零碎碎的野史和传闻之中。

如果这部电影信息能够保存千年,那时候的历史学家再看这部电子文物,或许他将断定这是20世纪70年代人生活的全部——风花雪月、满面欢笑、俊男美女、才子佳人,荷尔蒙迸发,以及到21世纪初年,大部分人都还达不到的物质享受。

即便文字记载还在,即便有张艺谋的早期电影如《菊豆》《活着》般的贫困与荒诞,但那时候的历史学家也会迷糊——兴许这只是全部生活的一部分,否则怎么解释它在“同时代”就获得了那么多的褒扬?

这只是极小极小极小一部分——万分之一都不到的人的生活,那里就像大观园一样,清幽雅致,楼???亭阁,你看不到任何一丁点那时候全国百分之七八十的人住的茅草屋。

一个导演,当然有权重现他自己的生活经历,但可怕的是,当只有他们的生活才有资格展示于公众面前之时,这不是表达自由。

《芳华》的场景,仍然是大院,不过它不是北京的大院,而是西南某省会的大院,那里的生活,比《阳光》还要好。

他们可以将饺子吃到腻,可以有冰激凌吃,不时还有来自北京上海的吃食,衣服光鲜亮丽,不含一点褶皱,住在有木地板的房间,每天可以洗热水澡,有游泳池……

作为一个西南地区的70后土著,如果不是看了这部片子,我做梦都想不到,当亿万饥饿的人们还在那片土地上拼命刨食时,已经有一群人过上了神仙般的日子。

上世纪70年代的西南地区,即便在省会,也是成片低矮的破旧瓦房,坑坑洼洼的街道,垃圾遍地,街上不时可以看到“老百姓”穿着打了补丁的衣服匆匆而过……

但是,观众在《芳华》里,连一瞥他们的机会也没有。从这点来说,它跟《阳光》一起,在共同篡改历史。

不可否认,姜文和冯小刚在影片中讲述的人物和故事,是可信的。但问题在于,人物和故事越真实,越精巧,其所植入的历史镜像更加不知不觉,越难反驳。

▲《芳华》中所描绘的大院生活十分美好

与之相对照的是,同样是变态年代的故事,《辛德勒名单》里,如果故事没有置于时不时的任意杀戮,则辛德勒先生的善举必定是残缺的,甚至有理由怀疑,导演在刻意掩饰什么。

对《芳华》的评论,更多集中于人物冲突,以及在人物冲突中表现出来的价值观,赞弹有之。这是很可贵的。但如果整个舆论只是集中于此而不及其余,则至少对姜文到冯小刚等一丛大院子弟来说,潜意识里是可以欣然接受的:人物可以臧否,只要你接受生活曾经如徜徉于大观园的历史叙述,就可以了。

《阳光》是一座造价不菲的大观园,《芳华》是另一座造价不菲的大观园。大院、文工团和大观园里一样儿女情长,一样一颦一蹙皆有高低贵贱。最后凋敝,各奔东西。

但大观园的可贵,是突然之间闯进一个刘姥姥,陡然还原了所有的社会现实。在大观园最鼎盛时期,一个刘姥姥的出场,强烈提醒大观园的虚幻与不真实。

大院的外来者,来历不明的于北蓓能充当刘姥姥的角色吗?不能;政治身份卑贱的何小萍能充当刘姥姥的角色吗?也不能。

她们顶多是那个群体的边缘人,即便不是自己人,也是同路人,理论上可以寻找到进阶的出路。

不像刘姥姥,鬼使神差,谋得一个千载难逢的游园机会,耳闻目睹天上人间,见识贵族之家一顿饭就相当于自己这个穷人一年的所有开销,那么多琳琅满目的奇珍异宝,几辈子都不能见识……

那么,在《阳光》和《芳华》的年代,有没有刘姥姥呢?可以说遍地都是刘姥姥。但恰恰,以解救穷苦人,为穷苦人谋福利为己任的团体,其价值载体上,彻底回避了自己的解救和服务对象,他们连露出一块补丁的机会都没有。

从这点来说,透过刘姥姥的眼睛看大观园,是文学地再现真实;而《阳光》和《芳华》里,没有一个刘姥姥,任由文学对时代撒谎。

▲刘姥姥进大观园(87版《红楼梦》剧照)

有一次到军博参观。近代以来成排成排的重型武器摆在那???,一个个的铭牌看过去,发现基本都是外国生产制造,不由得感慨系之,中国近代以来的历史,难道不是由这些武器及其生产国所左右和主导的吗?由是,军人地位在近代以来,客观而言是越来越高的,在上世纪70年代,恐怕达到历史的顶点。参军入伍,几乎是城乡青年唯一的正牌出路。

而大院,天生就有参军便利,要进文工团,“给我爸说一声”,不一定是吹牛;而文工团,这几乎是军人这个最体面的团体里,最体面的团体。

尽管那里也有成长的烦恼,有勾心斗角,但与大部分人还在为解决温饱而挣扎、为基本尊严而哭泣,这些又算得了什么?

两部电影,客观上与抗日神剧共谋,一体两面构成一个整体,20世纪中国的苦难,要么被戏说,要么被青春靓丽的身影和蔚蓝的天空所遮蔽,让人看不真切。

其实,何须千年,你随便去找一个对历史不怎么感兴趣的90后,告诉他上世纪70年代如何贫穷,他或许只能参考朝鲜的现状去想象,而实际上,那时候哪里有平壤的高楼大厦和满大街的漂亮衣服?