“年纪越大,越没有人会原谅你的穷!”,

这16句穷文案太扎心!

当你对生活充满希望的时候

总是有人来提醒你现实的苟且

近日,蚂蚁金服财富号联合16家基金公司

推出了一组GIF海报,主题是:

#年纪越大,越没有人会原谅你的穷#

年轻人那些为钱所困的沮丧和心酸

都饱含在这16句文案里了

我说句实话 你可别哭哦

01

你每天都很困,

只因为你被生活所困。

——南方基金

02

每天都在用六位数的密码,

保护着两位数的存款。

——万家基金

03

全世界都在催你早点,

却没人在意你,还没吃早点。

——国泰基金

04

世界那么大,

你真的能随便去看看吗?

——招商基金

05

对所有大牌下的

每个系列化妆品都如数家珍,

但你绝不会透露自己用的只是赠品小样。

——华夏基金

06

在家心疼电费,

在公司心疼房租。

——富国基金

07

小时候总骗爸妈自己没钱了,

现在总骗爸妈:

“没事~我还有钱。”

——建信基金

08

懂得父母催你存钱的好意,

但更懂得自己光是活下来,

就已用尽全力。

——上投摩根

09

经济独立了,

才敢做真实的自己,

否则只好一直做别人喜欢的自己。

——兴全基金

10

只有在请假扣工资的时候,

才会觉得自己工资高。

——博时基金

11

你所谓的工作“稳定”,

只不过是一直在工作,

并没有让你自由。

——中欧基金

12

一年有26个节日,你都不会去过,

但你不会错过节日里的每一分钱红包。

——天弘基金

13

总能半夜狠心删空购物车,

你知道这种“理性”一文不值。

——嘉实基金

14

在适婚的年纪,

竟然庆幸自己朋友少,

因为根本不用担心,会收到“红色炸弹”。

——广发基金

15

忘了毕业多少年,

每逢同学会,

你都只能搭同学的顺风车。

——民生加银基金

16

没有逃离北上广,并不是凑够了首付,

而是每天的外卖,可以一起凑满减。

——光大保德信基金

网友热评:

青鸟于树:"除非我们买他们的东西,否则他们就会想尽办法让我们觉得自己很不像话。"

Ms囧三:说得好像每天几毛钱理财收益就能拯救我的穷一样

宇枫:戳中我的是文案,戳痛我的是生活...

这16句丧格满满的文案

吐槽了社会上99%的年轻人

但是穷是事实买基金也不会不穷

所以导致这些文案流于口号

听过如同隔靴搔痒不了了之

但如果单从广告的角度讲

丧文案的热度已经过去了

第一个丧的人是天才

第999个丧的人就乏味了

我们的贫穷到底碍着谁了?

我穷我有理

3489人阅读 全文3152字

作者 | 庞悦

编辑 | 太喜

自媒体时代,鸡汤只能霸占中老年人和家庭主妇的朋友圈,而在城市饱受生活凌虐的年轻人都喜欢听大实话。广告界早已经不是花大价钱请个明星代言就能呼风唤雨,一屏又一屏的文字海报,比的是谁的文案更能够戳中人心。

是谁给你勇气嘲笑我的贫穷,梁静茹吗?

前天蚂蚁财富声称支付宝联合16家基金机构,推出了一组海报瞬间刷屏,被舆论推向了风口浪尖。

乍一看海报线条简洁明快,风格化很强,再挑几句文案的来看看:

你每天都很困,只因为你被生活所困。

每天都在用六位数的密码,保护着两位数的存款。

全世界都在催你早点,却没人在意你,还没吃早点。

在家心疼电费,在公司心疼房租。

小时候总骗爸妈自己没钱了,现在总骗爸妈:“没事~我还有钱。”

懂得父母催你存钱的好意,但更懂得自己光是活下来,就已用尽全力。

总能半夜狠心删空购物车,你知道这种“理性”一文不值。

不得不说,这些文案真的是刀刀见血,有人评价说这是“大部分北上广青年的群像”,于是乎朋友圈一片哀鸿遍野,大家一边抹着泪一边分享,还一边赞叹“扎心了”。

如果光看文案本身,在大家争当咸鱼的今天并无不妥,甚至可以说是写的很好,从真实的社会现状引起群体共鸣,但是核心传播点却是:“年纪越大,越没有人会原谅你的穷。”再紧接着落脚点到了“让理财给生活多一次机会”。

看似水到渠成,但是玩味过来的人突然一拍大腿,这很不对啊!谁要你原谅啊,只有钱才能让生活变好吗?我不能富到兼济天下,我还不能穷的独善其身吗?我拼尽全力的生活,就换来你得一声冷笑吗?

南方财经全媒体集团副总编辑贾肖明在朋友圈质问道:“基金公司守着看管费,嘲讽着持有人,这样的文案是怎么过审的?”而网友也总结道,这样的文案是看起来“丧格满分、文案高分”,但是“情怀零分、良心负分”。

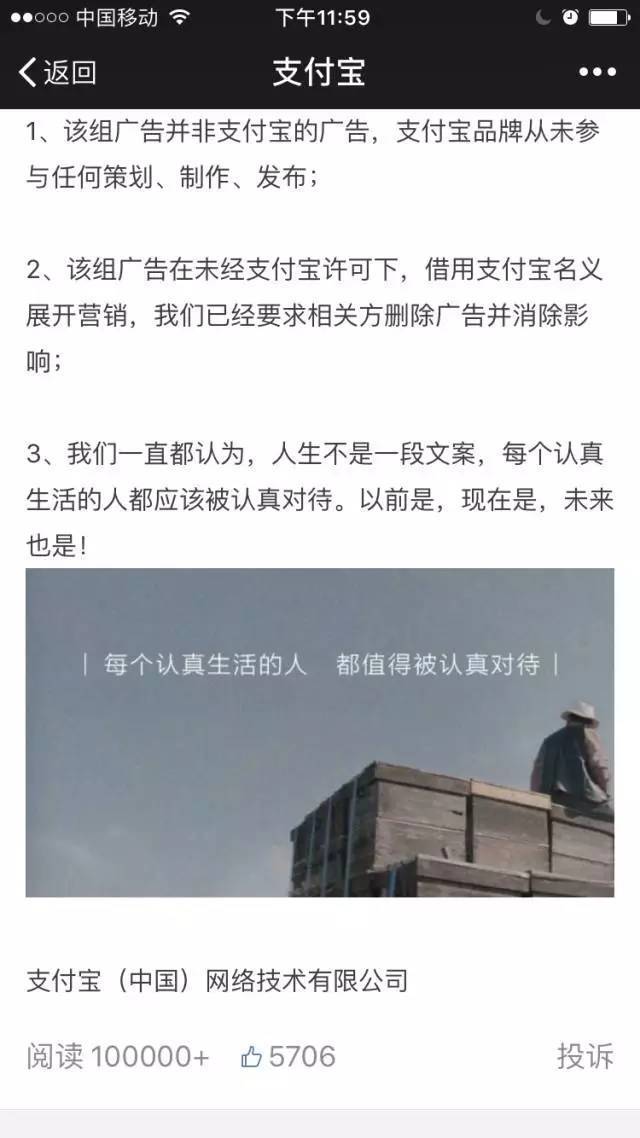

舆论发酵反弹之大,让支付宝也不敢背锅,赶紧在昨天的微信公众号推送声称“该组广告并非支付宝的广告,支付宝品牌也从未参与任何策划、制作、发布”,最后找补了一句鸡汤“人生不是一段文案,每个认真生活的人,都应该被认真对待”企图安慰那些滴血的心灵。

蚂蚁财富也在微博认错,说自己给大家添堵了。但是这次的舆论风波其实远远不止“添堵”这么简单,而是像戳穿皇帝新衣的那个小孩,一嗓子喊破大家心里的血口子。

扎心扎在了动脉上

要说这次,蚂蚁财富的广告到底有什么问题,它坏就坏在变着法的告诉你:没钱是一件错事,有钱就能决定一切。你不能看到更宽广的世界,没人关心你吃没吃饭,不能做一个自己喜欢的人……这一切的一切都是因为穷。

而把穷的原因归结为没有用理财产品更是天大的笑话。

随着社会的发展工作机会、收入水平的灵活性都增大了。过去社会上“铁饭碗”很多,工作变动的机会相对较少,收入水平也不太可能出现极大的波动,通常处于稳步上升的状态。而如今工作与收入水平弹性增大的现实,在创造了更多机会的同时,也意味着更多不稳定性、以及残酷的竞争。

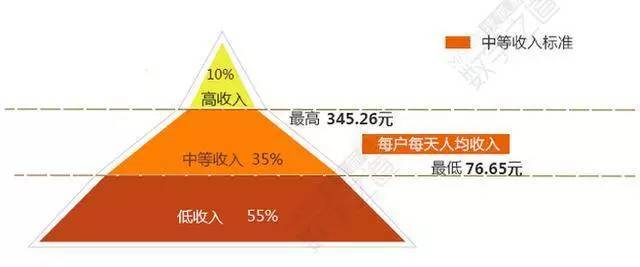

根据北师大收入与分配研究院的关于中等收入者流动性报告,2010-2014年间,只有1.1%的中等收入群体晋级高收入阶层。低收入者通向中等收入的路也不好走,近80%维持现有收入等级,向中收入组流动的只有20%。

所以穷人之所以穷,从来都不是努力不够或者缺乏理财投资能力的问题,而是贫富差距加大,社会结构板结化的必然结果。而如果少数的精英阶层一边玩弄着资本优势,一边把正在奋斗中的人的“穷”归结为他们没有投资理财,原本想要扎心,却扎在了别人的动脉上,难怪一片血流成河。

只是想稍微丧一丧,而不是被人扇耳光

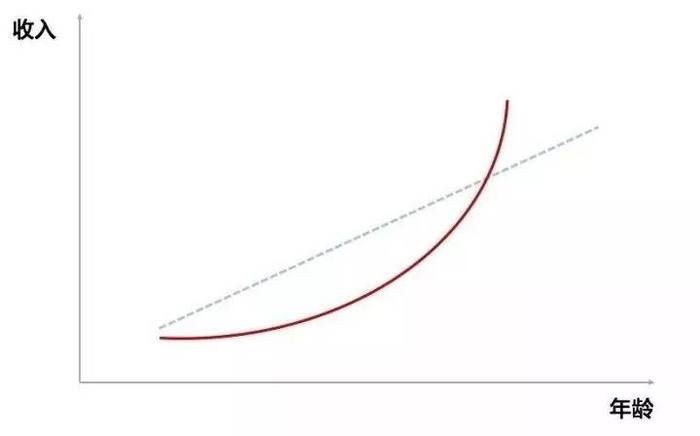

法国经济学家托马斯·皮凯蒂在其著作《21世纪资本论》中的写到:劳动回报永远跑不过资本的回报。即:社会资本回报率远高于劳动回报率以及平均的实际经济增长率。

年轻人作为不拥有资本、或者拥有极少资本的社会阶层,靠劳动赚取回报永远比不上那些坐拥资本的富人阶层。而这样的状况很可能从你一出社会的二十出头要一直持续很多年。日常生活便是面对着老板的苛刻,同事的冷漠,房租占据了收入的二分之一,工资似乎永远也追不上房价……

这种一段时期内的不安定感让年轻人充满了焦虑,觉得自己真的穷疯了。但事实上他们其实比老家的父母生活的更好。也许她们的妈妈还在为3毛钱差价的白菜而不惜从街头走到街尾的摊贩购买时,他们就已经舍得掏60元请人替自己在热门火锅队门前排队;也许他们的爸爸手机流量超过套餐10块钱都怪自己不会连wifi的时候,他们已经分期付款用上了最新款的苹果手机……

可是越来越透明的信息让他们知道了自己处境和越来越大的贫富差距,有的孩子一上大学就开跑车,有的人一毕业家里就在上海掏首付买了房,而自己的未来还是向一团迷雾,充满不确定。加之部分自媒体每天刷屏的都是“90后CEO带身价上亿”、“00后已经开始创业”这种恨不得拿根鞭子天天在你身旁催人奋进的毒鸡汤,让年轻人心里更加焦虑不堪,丧文化也随之兴起。

但是,年轻人喜欢的丧文化只是一种自我消解的自嘲,并不是一种自暴自弃的认真。

嘴上说着“谢谢打倒我的人,躺着真舒服”,加班到凌晨瘫到,还不是第二天在客户一个电话之后弹起,手脚并用的奔去上班,只为完成自己的项目,不给团队成员添麻烦?

听着彩虹合唱团的《感觉自己被掏空》吐槽,但是还不是因为自己的工作被老妈的广场舞搭子拿去教育小孩,成了“别人家的孩子”而喜滋滋,决心自己要在努力一点吗?

虽然没有钱,虽然成为社会的10%看起来是遥不可及的梦想,但是这就是生活。而如果是把年轻人在奋斗过程中所要经历的一些苦痛,单纯的用“只要有钱一切都会解决了,没钱你就是一个不被原谅的人”那等于是把大家一脚踢倒还要补上几个耳光。

穷是一件不需要原谅的事

其实贫穷和富有是相对的,界限从来都很模糊,关键是看一个人的心态,也就是说和精神意识有关。李双江的儿子李天一未成年驾豪车违法32次,后又因涉嫌强奸锒铛入狱;85岁老人王绅森每晚拾荒资助5名大学生……不知道到底谁才应该是和“原谅”扯上关系的人。

而从相对的贫穷开始奋斗,是大多数人的一生都要经历的事情。无论是慌张还是焦虑都是在不确定未来的时候的正常心态。

蚂蚁财富的真·爸爸马云先生,参加过三次高考,20岁才进入大学,30岁才开始创业,经历过无数失败,有人跟他说过“你没人原谅”吗?

在我们爸妈那个年代,贫富差距并没有那么大,那个时候似乎大家都不怎么富裕。记得我的父母就曾经告诉我,他们当年结婚的时候,爷爷奶奶拿不出一分钱来,他们是问别人借了300块钱才办的婚礼。妈妈结婚的时候穿了一件白西装,也是问别人借的。而新婚燕尔的时候住的是单位的宿舍,只有一床棉絮,上面还有个洞,两个人在被窝里透过那个洞可以看见窗外的月光。

穷成这样的爸爸妈妈也从来没说有什么不能被原谅的,而是一步一个脚印踏实的走到了现在,家境也逐渐好了起来,生活稳定而幸福,想吃什么,想去哪儿都有能力做到。

而蚂蚁财富广告中的提到种种“穷”的阶段,对大多数人来说都是必经的过程。在很年轻的时候个人收入几乎是不可能有飞跃式增长的,这个阶段是一个需要积累和学习的阶段,个人价值还没有被完全开发出来。

只有通过不断的积累工作能力,行业经验、圈层人脉,到了一定时候才可以引发质变,机会才会越来越多,收入才越有可能实现爆发式的增长。大多数人只看到了别人表面上成功的风光,却没有去细究成功背后的天时地利与人和。

互联网的毒鸡汤手们一边灌的人们心急火燎,向他们捏造的“成功”奔跑,一边再用披着假关心的真丧文化稀释着你的生活热情。比起计较金钱上的得失,或紧盯和那些鼓吹少年成名的造梦者,我们更要计较的是如何在平凡的人生中承认自己的平凡,然后再建立自己的不可替代性和更多的可能性。只要你比大多数人都努力那么一点点,你的生活也会每天变好一点点。

营销行业也是传播信息的重要媒介,一定程度上引导大众消费生活观念。挖空心思的迎合热点,灼痛人心,投机取巧的把本来很复杂的社会原因归结为简单粗暴的“金钱至上”主义来实现自己的利益,是极其不负责任的行为。没有社会责任感的企业是失败的企业,总是抱着俯视和讥诮的态度的精英愧为精英。

更多的人要做到的是稳扎稳打,把目光放的更长远一点,而不是妄想一飞冲天,或者投机取巧。

愿每天都被生活所困的你,可以通过学习为自己插上翅膀;

愿银行卡里只有2位数的你,可以等待时间的力量;

愿没人在意你是否吃早点的你照顾好自己,因为千里之外肯定有人挂记;

愿在半夜清空购物车的你明白理性的可贵,不要因为便宜买太多无用的东西

……

愿所有的人都能明白:任何时代,能带给人幸福的,永远都不是钱。

邹思聪: 穷人有罪、社会达尔文主义与更好社会的想象力

1

“年纪越大,越没有人会原谅你的穷”——

贫穷是不可原谅的你知道吗?所以听话,买基金吧,基金可以帮你摆脱贫穷,也让我们人类原谅你。

据说这是丧到极点的“神文案”,然后原文已经被发布者自己删掉了。这不是丧,这是对丧的侮辱,这是对穷人的侮辱,也是对所有人的侮辱:

因为对一个人的不公,就是对所有人的威胁。因为谁也不能保证,自己哪一天不会变成穷人。

好了,就不要管这是不是又一次神经病营销了吧。可能如声明的一样,是别人借势营销罢了。

我只想简单讨论一下这句话, “年纪越大,越没有人会原谅你的穷”。好了,我不是想讨论这句话,我只是单纯地想狠狠地,有理有据地痛骂这句话。

在那个文案里,你年纪越活越大了,但还是穷,怎么办啊,解决之道就是去买股票、买基金,否则的话,你就越大越穷,活该被别人看不起——

不好意思,不是被看不起了,是“无法原谅”。记住,穷人是无法被原谅的,穷人就是罪人。

其实我完全可以一句话都不讲,因为我要出来骂这句话,说这句话是不对的,在我国这个国家,是需要极大勇气的。

因为这话说出来,完全可以预料,在我国,大部分人口里不说,心里会觉得这是对的。

本来就是这样啊!穷人就是不努力!穷人就是有“穷人思维”!穷人就是刁民!

这种话要是一个大公司,公然在欧美社会说,别说是一个企业的营销文案了,就是个人,说这种话,那不是去侮辱TA那个社会处境不好的穷人,那是绝对的“政治不正确”,是自取其辱,自毁前程。

不是每个社会都像我国社会这么崇尚丛林法则,崇拜得所有质疑这套法则的人,要么是卢瑟,要么是圣母婊。

我国最牛逼的科幻小说《三体》,就把全宇宙都想象成一个丛林社会——就有一帮很特殊的科幻迷,对《三体》的女主角恨得那是咬牙切齿,就差不能生啖其肉了。因为正是这个女主的圣母心,导致了整个地球的毁灭,这不更证明了圣母婊的可恶吗?于是大家更有理由去骂圣母婊了。

也不知道这帮人是智障还是怎么样,你当然可以骂圣母婊,但你不能把一部科幻小说作为论据去骂圣母婊。把科幻小说里写的东西当成了宇宙真理,大言不惭把科幻小说当成论据,“看吧!我就说圣母心不可取吧,宇宙就是因为圣母婊而毁灭的!”

这样去骂圣母婊不是理中客,这样去骂圣母婊,是公开自己是智障的事实。

其实生活在我国,底层到底有多贫穷,受教育程度有多低,生存环境有多恶劣,前段时间罗斯高教授的研究,大家都看到了,但是这就是一阵风——这一阵风完了,这个“穷人有罪”的文案迅速地成了新的10万+,占据和充实了大家丧、焦虑、欲望又绝望的生活。

这是个悖论,真正贫穷的底层,首先这些侮辱他们尊严的文案,他们是看都看不到的。其次,他们就是看到了,也是没有钱去买你的基金,让自己富裕起来的。

看到这个文案的是些什么人?最被这个文案打击的人是什么样的?——

可能就是那个文案里写的,在北上广深打拼,受过高等教育,经常点外卖,买不起房,买车也困难,每个月万把块钱,漂着,有点余钱,不知道干嘛。

所以被这个文案一刺激,就咬咬牙,怀着一夜暴富的幻想,怀着不被时代抛弃的幻想,怀着不要因为穷而有罪的愧疚自责感,跑去买基金去了。一做风险测试,系统说你是稳健型投资者,基金是高风险的,不适合你。你咬咬牙,还是买了一点。第二天一看,过去一年涨了25%的基金,你一买就跌了一截,心理寒凉,苦不堪言。

其实看到这个文案的,自然还有另一个群体。早在看到这个觉得穷人有罪的文案前,就已经给自己配置了各种A股、港股、美股、期货、比特币等等,平时收入挺好的,研究一下金融,在这里也赚了些钱,不管是在北上广深租房买房吧,总之在一线城市,也算过上了体面人的生活。

我在想,这个群体看到这个文案的时候,心里在想什么。大概是心想,“穷人生活真是没有希望”,“我早就配置了XXX,还用你来说?”,“还好我XXX抛得早,过上了上等人的生活”。

但是这个群体,你绝对很难想象会有人拍案而起,“年纪越大,越没有人会原谅你的穷”?这文案不等于说是“穷人有罪”吗?这他妈是人说话?

对着穷人说,你穷你有罪,想要无罪就要富有,想要富有就要买基金——这跟晋惠帝为了穷人好,对着穷人说“何不食肉糜”有什么分别?

2

其实,不管是真正绝对贫穷、不会关注这个文案的底层,还是被这个文案刺激、用不多的钱去买基金的上班族,或是在这之前已经配置了资产、看到这个文案心中窃喜、占据了优势地位的“体面”人,大多数人本质上,不都是认同这一套价值观和这样的生活方式吗?

只是这个文案,真的就是非常直白的,毫无良心的讲了这么一个大家普遍认同的事实:穷人有罪。所以为了洗刷这种耻辱和罪恶,就要努力,就要奋斗,就要打拼,就要崇拜有钱人,成为有钱人,鄙视穷人,教育穷人向自己学习,成为自己这种体面人和上等人。

照理说很多在大公司工作的也都是受过高等教育的人,但是一谈到穷人就是这么个逻辑,穷就是因为不努力,不努力就是有罪。要想过上上等人的生活,你怎么可以懒呢?这样有罪明白吗?而一旦有人反对,这帮人就跟是自己昨天晚上刚刚创造了宇宙一样,迅速上升到自然法则的高度:

优胜劣汰,费厄泼赖,这是社会达尔文主义,懂不懂?

这样的生活,这样的人,这样的想法,其实挺可怜的,不是不可以理解的。

因为在我国这么个奇葩的历史背景下,前面几十年被一大二公、三面红旗整得民不聊生、全面贫穷后,所有人——从领导层,到知识分子,再到普通老百姓——对什么集体主义、利他精神、平等主义有了膝跳反射一般的反对,有生理上的厌恶,更有集体历史记忆打底色的恐惧。

所以人民公社不好,农业合作社不好,大锅饭不好,就基本上也被等于社群互助也不好,利他精神也不好,平等社会也是不可能的乌托邦,而平等这种现代自由民主社会的价值,也被扣上了低效率、影响人们积极性、导致极权的帽子。而现在,九二南巡之后的种种变化,就比此前那种一大二公就要好很多。

我当然承认这一点,我就是在这个背景下成长起来的一代人,和很多人一样,算是个这个变迁的受益者,对市场经济,文化多元,市民社会等等都是亲近的,是个平等自由主义者。

但是面对今天我国的发展状态,任何一个还保有良知、在意公平、平等这些价值的人,并且要是还关注一点社会体系的问题,不管你是小白领,还是体面人,都应该会认同这个观点,那就是社会群体意义上的贫穷,是需要从税收体系二次分配、教育体系、福利分配、医疗保障等一系列层面进行改善的——这和前面几十年的胡搞一气不是一码事。

而作为大公司,或者作为能够有幸在一线城市过上“体面人”生活的人,你即便从体系层面改善的角度,做不了什么事,但是做做公益,是可能的吧。国际标准意义上的企业社会责任,对现代大企业大公司,也是必要的吧。但即便呢,你这些什么都不做,也没问题,不能逼捐对吧。

但是起码的最低限度是,你不要嘲笑贫穷,不要鄙视贫穷,更不要像这个文案一样,“不原谅”贫穷,给贫穷直接定罪。

3

上文已经提到,这个文案敢写出来,其实只是写出了某种集体无意识,写出了某种已经印刻在社会底色里的众意罢了。

事实上,我们早已经习惯了,生活在这个贫穷就是耻辱的社会里。现实就是,“没有什么情况的生存是人最终不能习惯的,特别是当他看到他身边所有人都接受了这种生存状态以后”。

这是列夫·托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中的话。也是我们今天的生存状态。

在《没有增长的繁荣》(Prosperity Without Growth)一书中,作者Tim Jackson给出了“不平等与疾病关系”( Inequality and Ill Health),在这个统计中,美国收入差距最大,其中收入低的人患疾病的可能性非常高,日本收入差距最小,其中收入低的人患疾病的可能性最低。北欧与西欧国家也好于美国。那个统计里没有中国,但中国的基尼系数,在许多统计中,都已经超过美国了。

而这还是这些发达国家之间的对比,考虑到中国的基尼系数高于美国,并且社会福利、法治程度、市场合理程度都还不如美国,对于中国的穷人来说,处境就更艰难。对了,中国人还普遍痛恨“政治正确”,因此他们可以肆意地嘲笑和羞辱穷人,大家还会觉得这种行为特别的真实——其实这不是真实,这就是缺德。

在一个侮辱贫穷、崇拜财富的社会下,人民彼此是不会有安全感和信任感可言的。人的“道德情操”是败坏的——这话不是我说的,这话是古典经济学的鼻祖亚当·斯密说的。

而同样是在《没有增长的繁荣》一书中,作者用数据也给出了结论,在整个欧洲,与美国最为相似的英国,也是技术是人民彼此之间最不彼此信任的国度之一。

不是每个社会,都像中国这么丛林法则,这么的不讲政治正确,这么的“三体”,这么的“真实”。

如果我们觉得社会达尔文主义就是人类世界的真理,我们就真的还只是活在19世纪,并且对人类可能达成的良好社会与良好生活,完全丧失了想象力——

按照上面已经列举到的人类社会实例,我们一叶障目,不知道这个世界上其他的地方,有其他的生活方式,有其他的社会制度,有其他的社群,有一种更适合人类美好生存的方案,并且维系得很好。

能否缩小贫富差距,能否实现信任感更强的社会,能否实现“可以增长的繁荣”,这是整个社会去自我确认的事情。我们越平等,我们就越相信平等是可能的。与之相反,过去几十年的不平等,已经越来越让我们相信,不平等就是生活的自然状态,让我们对此除了鄙视、嘲笑和定罪以外,好像别无它法。

但事实不是这样,改善人类的整体处境已经有了很多的办法。

在2016年年底,一部叫做《明日进行时》(Tomorrow)的法国纪录片上映,讲述的是法国作家兼导演Cyril Dion和著名演员兼歌手Mélanie Laurent一起历时两年拍摄的纪录片,他们同时也出版了《找寻明天的答案》一书。

在那本书和那部纪录片中,他们想要试着回答当今人类遇到的各种重要议题,也到世界各国考察了各种具有原创性和可行性的方案,聚焦探索了饮食、能源、经济、民主和教育这五个方面的严峻问题。

而最难能可贵的是,他们对现实的所有忧思与对更好解决方法的想象,没有只停留在乌托邦的层面,而是真正地给出了切实可行的方案,他们的影片和书,既展示了这个世界的多样性,又引人入胜地讲述了那些富有想象力、又同时兼具可行性的故事,限于本文主题,在此不再展开。

所以,缩小贫富差距是可能还是不可能,这不是物理规律,这是人类社会的事情,人类社会的事情需要业已拥有的人类经验,也需要人类独特的东西,就是对美好社会的想象力。

而在这之前,我们要抛弃的,就是那种“穷人有罪”的可怕意识。

4

当在信奉社会达尔文主义的时候,我们会信誓旦旦地拿出古典经济学的经典假设来证明自己“人不为己,天诛地灭”的正当性,那就是“理性人都是自私的”。

但这只是假说。

在这个假说出现以前,人类社会的生存方式不是现在这样,只是人类寿命很短,记忆有限,我们只是习惯把最近几十年的生活方式,当成了理所当然的自古以来。

而在这个假说出现以后,人类社会也从来没有任何科学研究,能够证明“人的本性自私”这个假说。

而历史倒总是在告诉我们对立的结论:

即便是在人类最极端恶劣的处境下,二战中,敦刻尔克仍然会有那么多普通人开着民用的船只去解救被围困的英法军人;有超过两万人冒着自己的生命危险帮助犹太人逃难;有辛德勒以一己之力拯救1200名犹太人……事实上,他们可以什么都不做。

心理学也正在告诉我们与“人是自私的”所相反的事实,Daniel Batson在Altruism in Humans一书中,用三十年的实证研究,证实了人类纯粹的利他精神,实实在在地存在着。这一精神占据着我们的演化史,只是“人是自私的”这个假说太过显学,以至于我们都忽略了。

我曾在某问答平台,回答过一个“穷人如何翻身”的问题,在其中写道:

穷人要翻身,必须首先了解,一个富者越富、穷者越穷的社会,是非常坏的。因为社会互不信任,进而变成互害社会,人人自危,最终变成原始丛林的所有人对所有人的战争状态。

认识到这一点之后,穷人不要去喝心灵毒鸡汤了,比如什么改变“穷人思维”——这本身就是富人对穷人处境的一种蔑视嘲弄所制造的一个词汇。

穷人,也就是处境更糟糕的人,在这个时代,只能通过“大量获取更正确的信息”,从而“改善自己的判断力”,来改善自己的处境——

改善之后,仍然要记得,一个不平等的社会,对于整个社会、对于整体的人类来说,都是巨大的无可挽回的伤害,当你的穷人处境得到改善以后,要致力于改善整体的人类不平等状况。而不要把这样的人斥责为“圣母婊” 、 “白左” 。

这就是我的意思,一切人类都要认识到——写出并赞同“年纪越大,越没有人会原谅你的穷”的人更要意识到:

社会意义上的贫穷,不是不可饶恕的罪恶,不是难以启齿的耻辱,它只是一种不幸。

而这种不幸,不是自然的状态,只是人为的结果。它是可以被改变的,也是必须被改变的。从社会层面改变的方法有很多,却绝不是买基金。

注:本文不针对任何公司和个人,因此不接受公关删帖,谢谢理解,希望大公司能在创造更多就业岗位的同时,也承担起更多社会责任。