诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·莫顿把金融比作软件,科技比作硬件,他认为,与硬件比起来,软件才是灵魂核心。

被誉为“期权定价模型”创始人和“期权之父”的莫顿再度访华,此次前来主要是为了参加11月24日的上海第六届期货机构投资者年会,并针对中国经济新常态下的投资之道发表了精彩演讲。

他根据美国金融发展历史,精辟解析了全球化经济形势下的期货市场演变,就股指期货的发展和原油期货在中国上市的前景提出看法。并表示了对中国领导全球金融体系的能力持有非常乐观的态度。

消除风险不实际,但可以转移风险

莫顿个人强调,他与罗伯特·索洛 (Robert Merton Solow ,1924年 8月23日-)一样,都是因为经济增长理论而获得诺贝尔经济学奖。

莫顿表示,经济增长并不是来源于人口,也并不是说来自于人口红利,它是来源于技术上的增长。经济历史学家道格·诺斯曾经说过,一些国家经济发展最关键的一点,就是要有一个良好运作的金融体系以及法律体系,它们完美的结合才能产生最好的功能。

科技的发展作为经济增长的重要推动力,但是其存在一个问题就是很多研究结果往往只是停留在大学实验室里,并没有很好地传播到经济实体中。所以对经济进行广泛传播,并进行良好分配,才能起到最大增长效用。

莫顿认为,如果想要达成这样的转变,并促进经济的增长,我们就必须要依靠金融市场,其中衍生品市场对金融市场也非常重要,而中国则急需一个良好的金融体系,这样才能有更好的金融市场。而且如果中国希望成为“全球领导者”,那就必须要构建一个世界级的金融体系,那就不单单只是从投资者那里获得资金那么简单。教科书中虽然说这样可以,但在这个瞬息万变的世界里,金融体系的初始目的就是要处理其中的不确定性和风险,并且想办法将这些风险有效率地转移到真正能承担风险的个体上。

对此,莫顿就表示,衍生品市场就能够很好的处理实体经济中的风险,会把风险承担转移到其它个体上,而真正体系良好的个体,他们能承担风险。

那如何管理风险呢?

莫顿给出了三种方式:

首先,多元化、分散化是资产管理的一个方式。21世纪最好的一种投资的方式,就是把每一个领域都进行投资,不要把鸡蛋放在同一个篮子里。如今,中国投资者也能进行全球性投资,而不只在国内投资。中国是很大的经济体,就像美国一样,但是全球市场还是存在很多机会,最大化我们的收益。

第二就是对冲或者是套保。这样就能把风险对冲掉,对冲风险的上限、下限,一般能用期货进行对冲,我们可以避免曝露在风险之中,并对冲掉没有办法承担的风险。

第三个风险管理的方式,就是保险。也就是说,如果依然有风险上限,那我们可以为这个损失进行投保。而在衍生品市场,有这样一种保险方式,就是期权。也就是根据价值来保险,这样就能保证所投资的资产风险在可控范围内。

衍生品市场作为一种有效转移风险的方式在金融市场至关重要。如果想要良好的运作衍生品市场,就必须有一个基础设施支持,需要有合同。同时,必须要有基础设施进行支持。最重要的一点,就是监管、法律法规。而法律法规在市场中非常难以成型,因为市场运动得非常快,而且转移风险非常快。而在有些合约中,我们必须良好地理解期权,因为风险转移意味着价格的改变。

建立在数十年的金融技术分析经验纸上,莫顿指出,如果法规只一味专注于所谓的“安全”,那就很难实现金融技术的创新。

因为金融中有创新,就有风险,所以才需要监管和法规。所以好的法规非常关键,它必须进行平衡,平衡收益和风险,要平衡好风险的转移和连接点。

随着这个世界越来越全球化,如果中国想要扮演起自己的角色,那么就必须良好地融入到世界中,而且运营好自己的市场,设立好的法规、好的市场结构,建立起良好的对市场的信任。

同时,全球市场必须要有稳定的规则,这样用户才能预计体系中的挑战。同时,能够继续良好的市场运营。这对建立信心也非常重要。有了它们,我们才能在市场上获得成功。

坦途中的美国金融创新

对于中国金融改革经验,莫顿表示乐观。他说:“中国还是走在正确的路上,他在建立一个世界性的金融体系。但是最重要的一点,就是我们在路上永远都会遇到一些挑战、一些坑坑洼洼,这也是很正常的。真正需要的,就是我们一定要坚持正确的方向。”

回顾70年代的美国金融体系,莫顿认为中国现在的经济局面已经十分舒适。

70年代的美国金融界受到了多少次冲击?

当时的美国金融基本在任何一个方向上都发生了很多爆炸性的变化。

第一次冲击就是二战之后的布雷顿森林体系的瓦解。

随后就发生了第一次石油危机。原油价格从250跌到30美金,这是非常大的一个冲击。

然后美国通胀达到了两位数,自19世纪内战以来美国从来没有经历过的两位数的通胀。还有9%的失业率。比如2008年金融危机发生时,失业率很高,但是通胀率在美国并不高。如果当时遇到10%的通胀率,又这么高的失业率,就这是所谓的滞胀。到目前为止,经济学家们也不知道如何真正解决滞胀问题。

所以通胀有两位数,失业接近两位数,股市在实际价值上跌了50%,同时利率又达到了双位数,当时美国将利率提到了10%以上,这也是二战以来前所未见的。在美国法规规定,甚至限制银行不能再提供5%的利率,如果说这个法规限制了银行进行贷款的话,那同时联邦银行又给了10%的储蓄利率,那这些钱从哪来呢?借贷和存款利率的差距非常之大,这造成了金融市场的不平衡。1973-1975年的大衰退,其实就是70年代非常典型的一个金融危机的体现。

谁对这样的冲击负责?

就是来自金融市场的风险创新。期权就是一个保险的价值,期权的出现是由于有市场需求,人们希望保护自己,规避风险。所以70年代产生了金融期货,第一个电子化交易市场。还有按揭证券化等等。同时还成立了全美抵押信贷市场,从发展顺序来看,如果有人需要借钱或放贷,但没有一个统一的市场,就会导致类似70年代资本的供需不平衡。

这也迫使着美国要成立国家层面上的抵押信贷市场。全球其他国家也一样。1970到1980年,建立国家按揭抵押信贷市场之后,美国抵押和信贷额度一直在增加,简单而言,大家都在借钱。所以从这个角度看,这也是30年以前出现的金融创新,这已经为未来30年的美国带来巨大的影响。

20世纪70年代,美国出现了指数基金。以这样一个定价模式,投资者能知道什么样的产品组合最好,并以一个指数模型来进行管理。这也代表着当时的资产管理转型。

还有美国教师退休基金会TIAA,1972年也在股票市场进行了国际化的投资,把资产的投资进行一个分散化。这也是美国教师退休基金会自己的受托人迫使他们这样做。

再看1975年5月1日,佣金的大谈判,这也是当时非常重大的一个事情。当时就是有人提出说我帮你提供金融服务,理所当然要得到佣金,这就是为什么我们创造Vanguard机制。

另一个对冲利率风险的衍生品就是利率掉期。现在来看已经司空见惯。但是1970年代,利率互换在当时就已经开始在浮动利率、固定利率进行切换。一夜之间,这样一个利率掉期业务已经完全改变了银行自己的业务,因为银行他其实是基于短期的一个要求,随时从储户那得到钱。那借贷钱,比如还房贷的或者是做建筑项目的贷款,就希望把利率固定,因为20世纪70年代开始利率很高,达到两位数,但银行希望浮动利率,而借贷希望利率是固定的。为了解决中间问题,利率掉期就是消除其中风险的有效工具。作为银行家,只要做这样的利率掉期,一夜之间就改变了银行自己以前的业务方式。从短期利率做对冲,并根据自身业务和银行进行利率操作。

1970年代出现了金融学。比如资产定价模式、还有资产组合、最佳证券投资理论,期权模型,大规模的股价数据的基础等等。这都是1970到1973年建立起来的。期权市场其实也就是在1973年同一个月,当期权模型的理论文章发布之后就同时开放了。所以这也带来后续的一些对冲还有定价的模式。

1970年代美国金融市场的发展,给我们带来什么启示?

首先,当所有风险一夜之间爆发之时,金融产品的创新是很必要的,这有助于应对和管控风险,并以更快的方式适应风险。对美国后续的35到40年,其中创新的好处就体现得非常明显。

第二点,1970年代的美国是在压力危机之下迸发这么多创新的,所以创新价值从价格上体现出来。在随后的10年里,世界每个国家都会创造自己的金融市场。巴西、拉丁美洲、英国、欧洲各国、亚洲等等,这些告诉我们:如果金融衍生品不是好的产品,肯定不会带来巨大的价值。而这些国家在美国有这么多金融衍生品之后,就马上开始纷纷模仿,要建立起新的金融衍生品市场。再看今天的美国,因为这些金融产品在过去40年中提升了美国金融市场的效率、提升了市场的质量,而且改革创新还一直都在进行。莫顿则强调中国现在正具有这样一个创新的契机。

1990年代金融衍生品对出口行业的影响

根据一张地图,莫顿认为这很好地证明了20世纪90年代金融衍生品对于进出口行业的深远影响:

20年前,东德、西德统一,统一之后首先要解决的问题就是经济。当时西德的一个大城市莱比锡急需发展,并需要大量能源。而当时唯一能做的就是利用天然气。

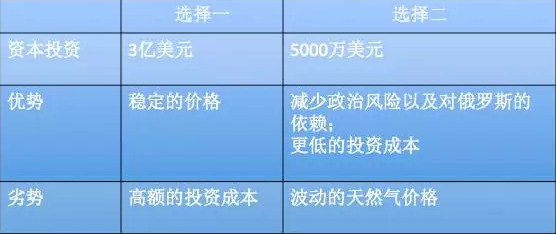

选择一:当时俄罗斯表示会给莱比锡提供一个15年的固定的天然气价格,同一个合同定价,但莱比锡则需要从东部到俄罗斯修一条管道。要修这样一个天然气管道,当时的定价是3亿美元,在当时还是非常高的。

选择二:从俄罗斯西部北海地区引进天然气。这个选项只需要修大概很短的一段,也就是5000万美元就可以。但是西部天然气的价格是浮动的。

面对这个问题,一家大银行提议将两者结合。

其想法就是,对于MCF这样一个模式,俄罗斯15年的固定价格是非常好的案例。他们可以从西欧买天然气,以市场价来买卖,而且一旦价格高于俄罗斯的定价,银行表示剩下的钱他们会来弥补。银行将定好一个基准价格,如果低于价格基准就购买西欧天然气,如果高于就不要购买了。

这个价格基准就是一个非常有序的价格体系。基于俄罗斯固定价格优势,在一定的标准价之下规避西欧天然气价格浮动过高的风险。

那在1990年的时候,这家银行是如何做对冲的?

该银行通过期权规避价格升高风险,对冲天然气价格,同时还考虑到了原油价格。同时由于当时没有欧元,德国马克和美元之间存在汇率互换。在没有天然气期货和期权的情况下,银行的解决办法是:

基于原油期货的基础,加上他们做的就是原油、民用原料油,进行了掉期,做了一个基准掉期。在此基础,他们再做了五年的外汇期权,然后又做了十年货币掉期,通过这五年的一个原油和加热油的基准互换,然后经过汇率和货币的期权和掉期,做了5—10年,以这种方式来规避天然气价格浮动风险,由此他们累积了一个非常好的交易机制,为后来的天然气的期权和期货的交易打下了基础。

1990年代莱比锡这样一个项目告诉我们说,通过理性的、科技的、科学的这样一个分析和制定出好的一个模型是可以解决实际问题的。

通过创新的方法,把这样一个风险通过虚拟的架构进行风险分析,银行不需要付钱来建这个管道,它选择的就是从西欧来购买天然气这样的一个方案,其中部分天然气采购来自于西欧,其成本也只需要5000万美元。2亿5000万美元的巨大价差也为其提供了一个很好的操作性,并且不会影响莱比锡对天然气的使用。

莫顿指出,在这个全球性的金融市场中,风险就是通过价格波动而体现出来。就在今年10月之前股票市场上涨了100%还多,但经过冲击之后又跌了60%、70%。

其实70年代的美国股市也经历过类似的暴跌,甚至一天之内就下跌了25%,莫顿认为这就是市场的特性,有高收益就有高风险,价格的波动很正常,大变动也不代表市场功能不对,也不完全代表运作不良好。其中的重点在于如何规避风险认识风险,而衍生品市场就是其中的适配器。

莫顿举了个汇率的例子,比如存在两个市场,一个是欧元,一个是人民币市场。它们之间无法协调,但通过衍生品市场就能够把两个经济体连接起来,虽然两个汇率不一样,货币也不一样的,每个国家的市场规则也不一样,但是通过衍生品市场这个良好的适配器就能够将之连接起来。

而中国在全球市场的优化中就承担着很大的责任。

莫顿希望,中国能通过衍生品市场与全球建立联系,抓住机会,扮演好角色,并竭力将这样的一个好的体系运转起来,越早越好。