![[doge] [doge]](https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/b6/doge_org.gif) ????

????

![[笑cry] [笑cry]](https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/34/xiaoku_org.gif) ????

????

![[笑cry] [笑cry]](https://img.t.sinajs.cn/t4/appstyle/expression/ext/normal/34/xiaoku_org.gif) ????

????

1972 ????

-

终于知道自己的英语有多笑人了迪士尼购买21世纪福克斯公司的事儿终于敲定了! ????

终于知道自己的英语有多笑人了迪士尼购买21世纪福克斯公司的事儿终于敲定了! ????

什么让你颠覆认知,打开新世界的大门?

今年在非洲经历了一些事,真是颠覆了我的认知,我发现当权力腐败的时候,连“凉爽”都能成为垄断的对象。

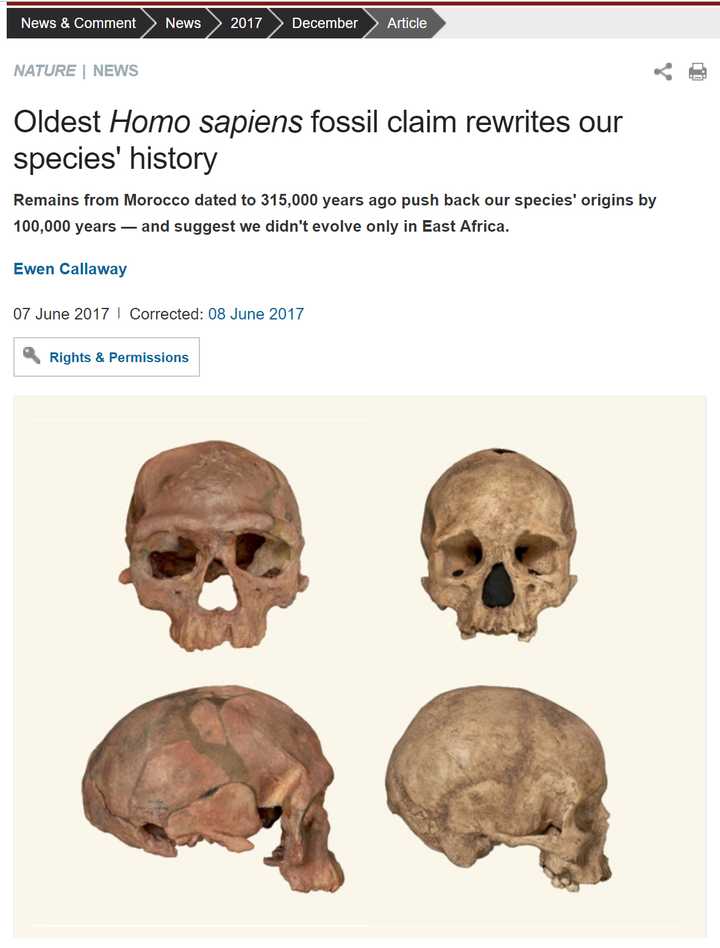

2017年7月中旬,我有幸和腾讯摄制团队共赴北非摩洛哥的一个古人类遗址做直播,这个遗址名叫杰贝尔·伊罗(Jebel Irhoud),位于摩洛哥西部焦阳似火的戈壁荒漠中,不久前,人类学家正是在这个遗址里发现了最早的智人骨骼化石,把我们这个物种的起源时间推到了距今30万年前。杰贝尔·伊罗因此成为目前发现的最早的一个智人化石遗址,某种程度上来说,那里是我们这个物种起源的地方。

我是在拉巴特下的飞机,一落地就傻眼了,虽然早就有心里准备,知道当地很热,但是没想到能这么热,盛夏的北非给人一种被巨型灯泡烘烤的感觉,被阳光直晒的胳膊仿佛传来一阵阵烤鸡翅膀的味道。公路上跑着的车大部分是各大汽车品牌改装过的中东版,据当地人说这种车的空调被专门加强过,普通版的车载空调在那根本没用。

但海边的拉巴特对于摩洛哥来说已经不算很热了,我们去遗址路上的前哨站马拉喀什才真的叫热,有多热?当地人的生活是昼夜颠倒的,白天马路上很少能看到当地人,出来犯傻的大部分都是不了解情况的游客,这个世界上其他地方的人们往往把太阳落山当作一天的结束,而在马拉喀什,太阳落山意味着一天的开始,因为在那个城市里只有晚上的气温是事宜人类活动的,太阳下山以后大街上的人才逐渐多了起来。我和另外几个腾讯团队的人就属于不了解情况,大白天地跑马拉喀什的大街上闲逛,队伍里有一个小伙子,为了图凉快省事,就穿着人字拖上街,结果这塑料拖鞋在日光暴晒的柏油马路上走着走着竟然融化了,每迈一步都觉得鞋底在路面粘一下,仿佛踩了满脚的口香糖。而且特别值得一提的是,马拉喀什这个城市是撒哈拉沙漠的入口,常年不断的滚烫风沙吹个不停,任何其他颜色的建筑涂装在那里都没有意义,所以那座城市里几乎所有的建筑都被粉刷成了赤红的沙土色。这让人看起来心里更加焦躁。

但马拉喀什也还不是我这次旅行最热的地方,我们在去化石遗址的路上,需要穿过一片戈壁荒漠,那个荒漠热到什么程度呢?毫不夸张地说,足以令人致死的热。我们团队里有个阿拉伯制片人,为了之后的内容不给他惹麻烦,在这不提他的名字,他说那个戈壁里曾经测出过58摄氏度这样令人感到匪夷所思的气温,我到那遗址附近刚一打开车门,心里的第一感觉就是“我X......”,那是一种从没体会过的热,或者应该说是烫吧,身边的一切都在炽热的空气中扭曲旋转,iphone手机直接被晒关机了。在那种气温下,体力消耗稍微过量就很有可能会死。

当地的一个人类学教授带我去看了那个智人遗址,它位于一个视线极好的半山上,站在那里,直通天际的苍凉戈壁铺向远方,炽热的风声听着就像大地的哀怨一样连绵不绝。

这个遗址长年以来一直都由当地的一个老人看守,他就住在里遗址不远处的一个村子里。我和摄制团队到这个老人家里参观了一圈,坦白地讲,这个老人和他的家人们生活在极度的贫困之中,我没看到有自来水,也没看到什么像样的电器,特别是我没有看到空调。

我之所以对这一点印象深刻,是因为如果在北京,一个房间里没有空调,或许可以说是不舒适的,但在那片戈壁中,没有空调我认为可以说是不人道的,因为我在那个老人的房间里没待一会,就已经有了中暑的感觉,眩晕想吐,尽管那户人家拿出了他们最好的食物招待我,但我实在是难受的吃不下去。

我问那个老人,为什么家里不装个空调呢?

那老人说太贵了,装不起。

我说这装一台空调多少钱?

老人说,在他们那里,安一台空调需要20万摩洛哥迪拉姆(折合人民币十几万)。

我以为是翻译小哥口误,就又问了一遍说多少钱,答案依然是20万迪拉姆,这对于当地很多贫苦的农民来说,是一生都难以承担的费用,所以那个老人的全家都不得不在酷热中苦苦煎熬,我问那个老人受的了吗,那老人说,没关系,他们还有真主。

节目拍摄完成之后,我和剧组到了卡萨布兰卡,在饭桌上我就问那个阿拉伯制片人说:“为什么咱们之前去的那地方空调那么贵?我看有的城市的空调也没那么贵啊。”

制片人呵呵一笑,指着桌上的一瓶矿泉水说:“你看见这瓶矿泉水了吗?走私的。”我当时都没反应过来,原来听说过水货手机,水货化妆品,第一次见到水货矿泉水,我特不理解矿泉水这种薄利的商品还能有走私的?制片人警惕地四下看了看,然后压低声音说:“这国家真是疯了...”

按照他的意思,摩洛哥这个国家的王室为了一己私利,和政府高层沆瀣一气,把自己的触手伸到了社会的每个角落,“王室的人是可口可乐在摩洛哥唯一合法的代理,你每喝一听,都有几块钱落入王室的口袋里,矿泉水也是类似的情况,其他的商品更夸张。”

王室垄断了各种社会资源,随意地玩弄物价,想高就高,想低就低,把老百姓耍的滴溜溜地转,同时这些权贵对社会教育几乎没有任何投入,他们不希望老百姓读书,更不希望老百姓明白事理,只要踏踏实实地念经礼拜就可以了,卡萨布兰卡最著名的一个地标式建筑就是哈桑二世清真寺,是摩洛哥政府花费重金精心修建的。我就问,那老百姓对这些就没点想法吗?制片人说,当然有想法了,你看见大街上那些持枪巡街的武装士兵了吗?北部有人搞革命呢。

我问怎么回事,制片人说,摩洛哥和欧洲其实离的很近,稍微用点手段就能溜过去,欧洲的文化教育比摩洛哥强太多了(摩洛哥的知识分子说话都用法语,以示自己受过良好的教育),很多摩洛哥年轻人在欧洲(特别是有着悠久革命传统的法国)受到了系统的教育,成为了医生,律师,工程师一类的知识分子。这人啊,一接受教育一有了文化,就容易多想,知识分子那民主自由的劲儿就上来了。很多在欧洲接受了先进思想的摩洛哥青年回到祖国,组织起来怒怼王室,王室当然最烦的就是这些臭知识分子,已经派遣军队把北方闹事的小城封锁了,为了防止革命的火种四处蔓延,其他的城市也加强了戒备,于是在卡萨布兰卡就有了武装士兵巡街的一景。

我不禁想起那戈壁土坯房里的老人,和他永远也用不起的空调,如果有外国厂商可以进入摩洛哥在自由市场里公平竞争的话,很多百姓的生活都会得到明显改善,但是这一切在一个矿泉水都能走私的国家里,很显然是不太现实的。

在一个能热死人的地方垄断“凉爽”,腐败的权力可以说十分恶臭了。

在卡萨布兰卡的街道上,当地制片人一边开车一边絮絮叨叨地抱怨着世道,而在他的抱怨声中,我隔着车窗分明看到的是那高耸的清真寺和清真寺附近持枪巡街的士兵们。

2017年11月11日,双十一全球狂欢节,中国各大商场、平台和品牌们可谓又翻跟头又劈叉,争得你死我活的就为取悦消费者“大爷们”,无数的商品从仓库里轰隆隆地涌出,然后再由无数的快递小哥送进千家万户,我在网上看到了一个品质很好的进口空调,在双十一那天竟然打了三折,销量每刷新一次网页就能看到涨了几台,当时我就在想,如果那个看守化石遗址的摩洛哥老人能得到这样一台空调的话,他会高兴吧。

摩洛哥之行确实颠覆了我的认知,也为我打开了新世界的大门,所不同的是,那扇大门打开之后,我发现对于摩洛哥人民来说,中国人民本身就已经身处在一个新世界里了。

丁香医生来说一个吧。

今年夏天,丁香医生所在的杭州爆发过一次小规模的登革热疫情,虽然影响不大,但也让杭州的防疫部门紧张很久。

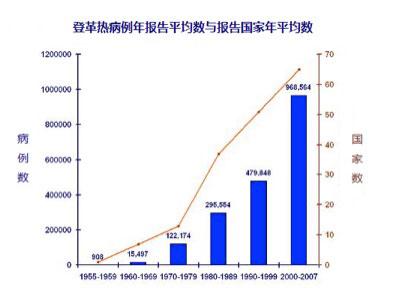

其实不仅仅是中国,按照世卫组织的数据,这半个世纪以来,全球登革热的疫情都在持续走高。

可能会有人问,医学科技这几十年突飞猛进,艾滋病都研制出阻断药了,为啥这种传染病却几乎失控?

不是人类不努力,也不是疾病治不好,而是有一个小东西太可怕,让全球的公共卫生体系都抓耳挠腮的想解决方法。

这个小东西就是:

千万不要小看这个小玩意,有数据统计,全世界每年死于蚊子传播的疾病的人大约有 1 千万。

1 千万是什么概念,要知道大半个世纪前第二次世界大战里,直接死于战争的人数才 7 千万,平均算下来一年也就 1 千万。

站在食物链顶端的人类,在全世界范围内相互厮杀造成的伤亡,也就和这个小东西每年给人类造成的杀伤的效果差不多,你说蚊子可不可怕。

不仅仅是登革热,疟疾、寨卡、黄热病等十多种疾病均是它们的「杰作」,

2015 年全球仅疟疾病例就有 2.12 亿,42.9 万人死亡,非洲内陆每分钟就有 2 个人因疟疾而死。

也就是说这篇文章你从开头看到这里的这段时间里,非洲内陆已经有 2 个人因蚊子传染的疟疾而死了。

虽然全世界的科研、医疗、公卫人员都投入到抗击这些疾病的斗争中,然而疫苗的研发赶不上疾病谱的变化,疫情的防线在节节败退。

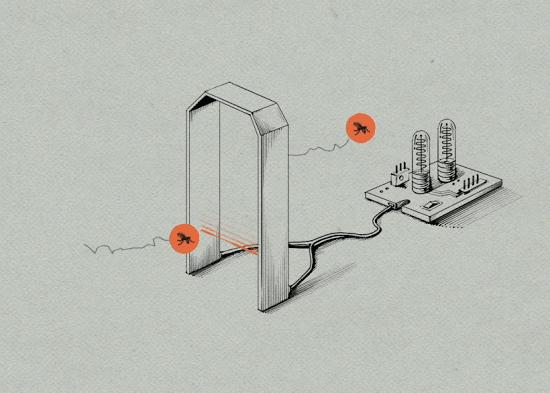

于是公共卫生领域的专家开始转变思路:既然这些疾病都是蚊虫作为媒介传播的。

想法很好,不过:

地球上除了冰岛以外,蚊子无处不在。在已知的 3500 多种蚊子中,大部分体长都小于 15 毫米,体重仅 2~2.5 毫克,而且适应力极强,产下的卵可以存活超过一年,一旦遇水,便立即孵化。

烟熏、电蚊拍、避蚊胺、杀虫剂..... 从古到今,从土到洋,人类想过无数消灭蚊子的方法。

然而就算到了科技如此发达的今天,世界上对蚊子最有效的武器,也就是 deet 这样的驱蚊化学产品————只是让蚊子离人远一点,杀光它们,还是别想了.....

不过好在,这个世界上,还有一群叫做「科学家」的人。

当所有人都在想着,有什么更高效的「武器」可以把蚊子杀死、拍死、毒死、掐死的时候,他们别出心裁,想到了这样的一个方法:

蚊子也是爹妈生养的,如果我们让蚊子都不孕不育,雌蚊子怀不上 BB,产不下卵,这不就在源头上让蚊子:

反正蚊子不开莆田系医院,有了不孕不育那是治不好滴。

不要觉得这个想法异想天开,太颠覆认知,这是真的可行的,不仅可行,而且现在已经在做了。

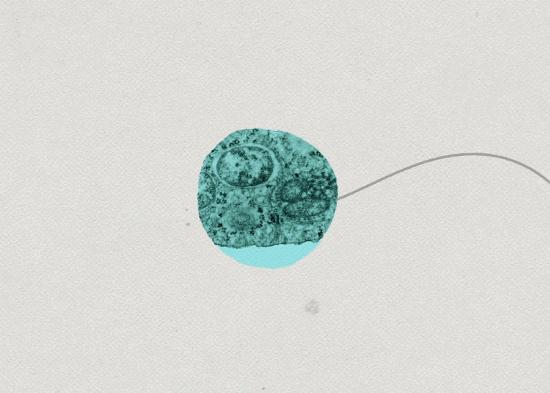

在自然界中,有一种名叫 Wolbachia(沃尔巴克氏体)的寄生菌。这种寄生菌主要感染昆虫这类的非脊椎动物,他们可以通过感染宿主的精巢和卵巢,进而改变宿主的生殖能力。

来自广东中山大学的奚志勇教授成为了世界上第一个通过显微胚胎技术在蚊媒间移植沃尔巴克氏体的人。

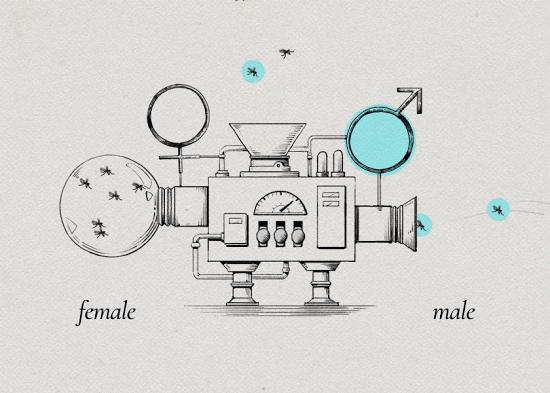

Google 母公司 Alphabet 旗下的生命科学子公司 Verily 做过一个 Debug Project 项目解释,他们曾经去参观过奚志勇教授的项目,所以可以拿他们制作的图来解释下,如何通过让蚊子不孕不育来达到控制蚊子数量的效果

整个过程分为 6 步。

1. 从其他物种上提取寄生菌沃尔巴克氏体。

2. 将沃尔巴克氏注射到埃及伊蚊虫卵内。

3. 将培育成形的埃及伊蚊进行筛选区分,将未感染沃尔巴克氏体的雌蚊和携带沃尔巴克氏体的雄蚊分开。(因为只有母蚊子吸血)

4. 一切准备就绪后,将不孕的雄蚊在指定地点按指定批次释放。

5. 因为埃及伊蚊雌蚊一生只交配一次,当遇到携带沃尔巴克氏体的雄蚊交配后,受精卵受到沃尔巴克氏体的抑制,无法孵化。

6. 释放结束后,研究人员还需对释放效果进行监测。

今年夏天,丁香园也专门采访过奚志勇教授,用奚教授自己的话说,培养携带沃尔巴克氏体雄蚊:

就是在显微镜下将虫卵放大 200 倍,在虫卵被产出后 60~90 分钟内将沃尔巴克氏体注射在虫卵的生殖器部位,每 500~1000 个注射胚胎才可以建立一个感染系统。这期间注射的位置、时间和菌种都不能有差错。

整个过程类似于将针插入气球,再慢慢抽出来,还要保证气球不破。只不过这里的「针」换成了胚胎注射针,「气球」则成了白纹伊蚊的卵。

现在在中国广东有世界最大的「蚊子工厂」,里面的研究员一天可以扎 100~200 个「气球」,奚志勇教授将沃尔巴克氏体技术与放射技术相结合,通过注射、培育、筛选、饲养、辐射、释放等步骤,让这座 2011 年建成、面积超过 3500 平方米、有 4 个车间的「蚊子工厂」每周能生产 500 万只雄蚊,且均携带沃尔巴克氏体。

这种不一样的骚操作,确实对于全世界的防蚊灭蚊工作打开了一扇新世界的大门:

广东沙仔岛 2014 年试点释放,监测数据反馈部分地区成虫抑制率达到 95% 以上。

在去年第五届世界卫生组织病媒疾病咨询控制年会上,奚志勇教授团队的技术被认可在蚊媒疾病控制上拥有「高效、长远」的效果,同时也被认定为当下最具有潜力的控蚊三大技术之一,另外两个是转基因雄蚊和昆虫绝育技术。

除了控制蚊子数量外,奚志勇教授告诉丁香园:

日后,沃尔巴克氏体还将用于更多领域,目前针对疟疾的感染沃尔巴克氏体的疟蚊已结束试验阶段;针对稻飞虱(农业害虫)的沃尔巴克氏体也在加紧研制中,未来都将实现规模化生产。

当然对于这样别出心裁颠覆认知的操作,学界对其存在的风险也是严密监控:

世界卫生组织媒介控制小组有过评估,目前这项技术只是把蚊子的数量控制在疾病爆发的临界点以下,并不是完全灭绝。

蚊子打不死,那就让它们不孕不育,虽然相关技术学界依旧在攻关之中,我们还不知道这项颠覆大家认知的工程,究竟会怎么打开新世界的大门,不过还是让我们记住这个让蚊子都能不孕不育的中国男人

样粪长寿。

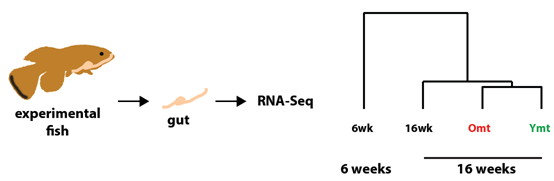

Young poo makes aged fish live longer

今天要给大家科普一个很神奇的研究:

吃粪便长寿!

作为网络达人,大家一定对这个类似的表情十分熟悉,充满想象力的网友做出了无数的表情包,把伟大的表情包文化传播到海内外。

当然了,部分认真的童鞋一定会问过,这个表情来源是哪里?

其实,这个表情包是来自伟大的歌神,四大天王之一的张学友的电影。在电影《旺角卡门》里,张大佬的用这个著名的表情说出了著名的四个字:

食屎啦你。

(偷偷的说,歌神是一个被音乐耽误的伟大演员啊,他的几部作品都演的十分出色。尽管其貌不扬,但是发展下去,也许会像黄渤那样出色)

不过,今天,我们要谈论的这个话题,恰好就是这个内容:吃屎。

然而, 最惊呆我的是,吃屎可以长寿。

估计诸位听到这几个字,一定满脸的讶异和不适,不过,这个也不是我的研究,毕竟这么高端的研究,咱hold不住的。

研究的团队是来自德国科隆的马克斯·普朗克老龄化研究所,由著名的长寿遗传学家Dario Valenzano领衔的研究,Valenzano是这个领域里的泰斗之一, 这是nature上对他们研究的报道

我们来介绍下这个研究:

他们研究的对象是一种叫做killfish(鳉鱼)的小鱼,这种鱼十分的小,可以说是地球上最短的脊椎动物之一。当然,它的寿命也一样,十分短暂。

有多短呢?它从出生后大概3个星期就可以性成熟,然后几个月内就驾鹤西去了。

(为什么提这俩时间?大家记得对于哺乳类来说,有个著名的寿命计算办法就是性成熟时间*10左右,不少哺乳动物都符合这个规律,由此推测人类的极限大概是120-150左右)

扯远了。

科学家们熟知肠道微生物具有重要作用,因此,他们看一下,是不是肠道微生物可以影响到寿命呢?

他们首先用抗生素对中年青鳉的肠道进行了处理,清除了它们体内的肠道微生物。然后呢,把年幼青鳉的肠道微生物包容物(俗称粪便)丢到水族箱里。

然后这些中年青鳉开始试图着进餐,当然也包括这些粪便。

而摄入这些粪便之后,粪便里的微生物会进入中年青鳉中,并进行定植和发展,最后科学家发现,接受过肠道微生物移植的青鳉变得达到了年轻的水平,它们的寿命明显延长了。

举个例子:

吃年轻粪便的青鳉比吃老年青鳉的寿命延长了41%,而比不吃粪便的青鳉寿命长了37%!

真是一颗赛艇啊。

其实粪便中含有大量的肠道微生物,对于人类的健康非常关键。

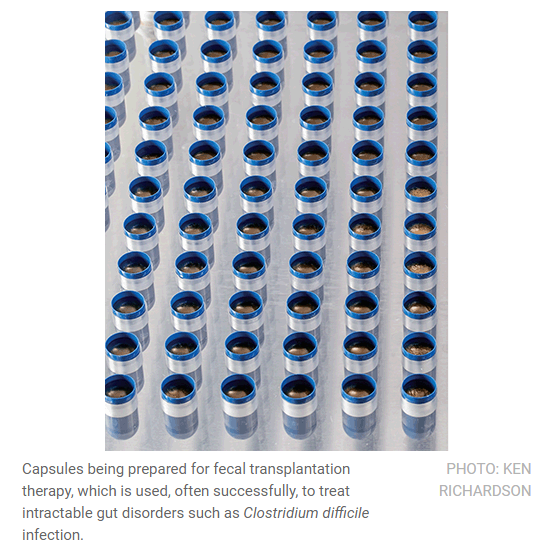

不少人肠道微生物不够稳定,因此现在有专门的移植粪便微生物(fecal transplantation therapy)的办法来帮助人来恢复健康。

典型的是针对消化系统疾病,比如伪膜性结肠炎,已经进入临床了。

这是science上关于粪便移植小文章。

当然,不能直接吃屎啦,是胶囊。

比如这篇science文章里介绍的粪便胶囊。

Ash C, Mueller K. Manipulating the microbiota[J]. Science, 2016, 352(6285): 530-531.

另外,现在人不是都减肥愁嘛,每逢佳节胖三斤,衣带渐窄终不悔。

怎么办?

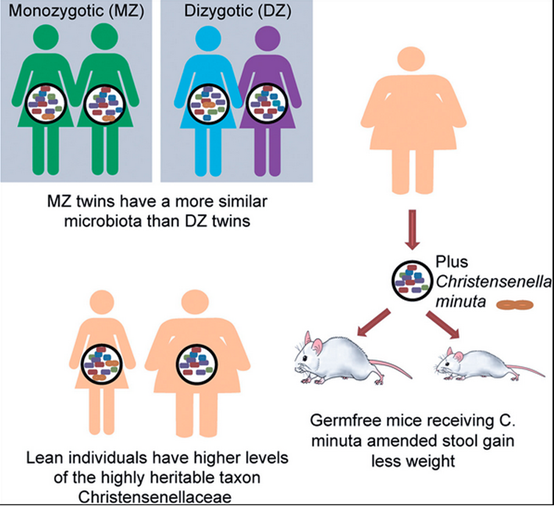

科学家提出了高招:粪便移植。

科学家发现胖子和瘦子的肠道微生物差异特别大,而如果把瘦子的肠道微生物移植到胖子肠道里,那么就可以让胖子变瘦。

大家别以为这是天方夜谭,研究已经发表在了科学顶级期刊Cell上了。

示意图如下图所示:

Goodrich, Julia K., et al. "Human genetics shape the gut microbiome." Cell 159.4 (2014): 789-799.

移植粪便容易等很,来源容易,而且移植容易啊,想象下开塞露。

最后,我想到了当年著名的牛人,卧薪尝胆的勾践,貌似他吃过夫差的粪便?

“越王明日谓太宰嚭曰:‘囚臣欲一见问疾。’太宰嚭即入言于吴王,王召而见之。适遇吴王之便,太宰嚭奉溲恶以出,逢户中。越王因拜:‘请尝大王之溲,以决吉凶。’即以手取其便与恶而尝之。因入曰:‘下囚臣勾践贺于大王,王之疾至己巳日有瘳,至三月壬申病愈。’吴王曰:‘何以知之?’越王曰:‘下臣尝事师,闻粪者顺谷味,逆时气者死,顺时气者生。今者臣窃尝大王之粪,其恶味苦且楚酸。是味也,应春夏之气。臣以是知之。’吴王大悦,曰:‘仁人也。’乃赦越王得离其石室,去就其宫室,执牧养之事如故。”(《吴越春秋·勾践入臣外传》)

要知道上面的内容提到的是,老年的粪便是有坏处的,勾践这么干,那是折寿啊,难怪他和夫差活的一样长(夫差(约前528年—前473年)越王勾践(约前520年―前465年))。

夫差:吃了我的屎,跟我同岁死。

哈哈哈哈,以后别人指责你说脏话“吃屎啦”,你就说,我是为你好啊。

新技能get!

猫胡子是根仙女棒、能把晶体变漂亮?科学家们一迷信,拉都拉不住“我们知道世界是一个非常混沌的地方,大部分都不由我们控制。但我们可以哄哄自己。”??作者:谢灿

编辑:Ent

无数次熬夜、屡战屡败屡败屡战地做着同一个实验,然而实验中起眼或者不起眼的变量和参数实在太多。你开始怀疑一切,开始每次改变小小的一点条件(虽然你可能觉得有些条件根本不应该影响到你的实验结果),希望找到传说中的金手指,然后,突然有一天,你竟然奇迹般地把煎熬了很久的实验做出来了!

你开始归纳总结,你试图还原一切细节,然后,你很可能会把你成功的经验归结于那天你穿了某件“幸运衣服”,戴了某个“幸运饰品”,或者实验前做了某个不同寻常的小动作…… 从此,为了避免再次经历这样的煎熬(虽然你心里知道其实这是不可避免的),你会在每次重要的实验前试图再次穿上那件“幸运衣服”,戴上那个“幸运饰品”,偷偷地重复做某个奇怪的小动作……

恭喜,作为一个科学家,你开始迷信了。

长个晶体,为什么一定要用自家猫胡须?

拿我曾经热恋的结构生物学领域来说吧,晶体学估计应该算是科学小迷信的重灾区了——特别是,如何养出一枚好晶体来。

晶体学这门学科的一个主要任务,是获得分子的三维结构。漂亮的三维结构, 靠的就是一套漂亮的衍射数据。但是,要获得这样一套衍射数据,首先得有一个漂亮的晶体;而诸如蛋白质这种极度复杂的大分子,长成一颗好晶体往往难如登天。

太空中生长出的晶体 图片来源: NASA Marshall Space Flight Center (NASA-MSFC)

太空中生长出的晶体 图片来源: NASA Marshall Space Flight Center (NASA-MSFC)?即使数据收集和结构解析的方法在日新月异地发展,蛋白质结晶过程中晶核的形成、晶体的生长还有结晶过程中高度的有序性常常都不是实验能够精确控制的,因此,蛋白质晶体的生长常常被认为是一门“艺术”远多于“科学”。某些时候,一个蛋白质结构的解析可能只需要一个晶体就够了。所以,为了这一颗宝贝的晶体,圈内流传着很多的传奇故事。

比如说,晶体生长有一种优化技术,叫种晶法(seeding),简而言之就是用一个工具把一个液滴中的已经形成的晶核或者长得不好的微小的晶体引入新的液滴中,辅助晶核的形成或者改变结晶的进程。各种各样的工具针对这一方法被开发出来用于转移晶核,比如说毛细玻璃管、白金丝、甚至动物的毛发和胡须等等1。

猫胡须就是其中一种带点迷信色彩的小工具,帮助很多人获得过成功,甚至有一篇文献讨论过猫胡须为什么比各种其他工具更有优势的原因2。猫胡须崇拜曾经登峰造极,某位大神甚至一定坚持要用自己家里的某只猫的胡须来点晶体,他精心收集了这只猫的很多根猫胡须,并不厌其烦地推荐给同事,并郑重其事地强调这根猫胡须是他成功的关键,因为他所有的晶体都是这样长出来的。嗯,当然,猫胡须因为它的细软和韧性,尤其是胡须表面角质层形成的特殊的重叠嵌合结构成为了在溶液中捕获微小晶核的神器,而被广泛用来制作结晶优化过程中做seeding的魔棒;但是,如果说非得用某只特定的猫的胡须的话,我觉得也只有真爱才能解释了……

↑一位晶体学研究者Alexej Dick和未知来源的猫胡须(可能是他自家的)。图片来源:mdc-berlin.de

还有另一位大神迷信每次做结晶实验之前,一定要三五天不能洗头,这样他才能如愿地拿到自己心仪的晶体,因为据说他所有的晶体都是这样长出来的!嗯,我们常常在私下里窃笑,难道不是因为好多天不洗头,头皮屑掉到了长晶体的液滴中了吗?要知道,这些微小的异物有时候会被作为晶核诱导蛋白晶体的生长的。

当然,诱导晶体生长的方法很多,不是每一个人都喜欢这么重口味的。有一个业内口口相传的故事是,某位大神在结晶实验设置好之后,喜欢把做好的结晶板(就是将蛋白和结晶溶液混合好的16孔板)放在车上开出去几个小时,他坚信只有这样才能长出晶体来。嗯,我们都知道静置能让晶体不受干扰慢慢地长大,但是有时候,震荡其实也能促进晶核的形成啊。我还听到一个故事,但这个故事就完全没法解释了:在一个晶体学的实验室里,曾经来了一个韩国留学生,她在晶体实验的柜门上贴了两个Hello Kitty的小贴画以后,整个实验室半年颗粒无收,引发众怒。果断地把Hello Kitty 换成大恐龙,立刻恢复正常。从此实验室只见大恐龙不见小Kitty了。

迷信口口相传,大家都躲不掉

晶体学里长晶体是门艺术,迷之影响因素太多,甚至能获得论文讨论的待遇;别的领域里的小迷信就多半不登大雅之堂,只能作为八卦私下流传。但这些小迷信程度并不见得就轻,有些反而变本加厉。

比如说,有朋友告诉我,他的同事在做完实验后,在等待结果的过程中,会用十字架项链压住自己的实验样品,谁也不许动。我完全有理由相信在地球的另一些地方,可能会有人把故事中的十字架换成一尊弥勒佛或者其他什么的。还有很多科学家沉迷于各种吉利数字,明明实验流程上要求离心10分钟,非得自己设置成9.9分钟;明明1分钟的反应孵育时间,非得用1分20秒,总是迷信这样才能给自己带来好运,才能把那个该死的实验做出来。

曾经有物理学家嘲笑我,就你们做生物的人神神叨叨的,我们做物理的是很理性很客观的。嗯。有可能……不过,那个著名的“木桌子效应”是怎么回事?费米当年在做放射性实验的时候,一共发现了22种能够和中子发生反应的物质。奇怪的是,所有的这些实验在他的木桌面上做得很好,大理石桌面就很糟糕,史称“木桌子效应”。面对这个灵异事件,费米想起了查德威克曾经发现石蜡能让中子减速,于是给出了这样的猜想:中子有快有慢,而木桌子和石蜡里的氢原子能把快中子变慢,这样在木桌子上用中子撞击某些物质时,就增加了中子打破其他原子核的效果。为了验证这个效果,他用石蜡和水做了实验,发现反应效率果然大大增加了。

?↑费米(中)与欧内斯特·劳伦斯(左)及伊西多·拉比 来源:U.S. National Archives and Records Administration

再后来……费米因为发现慢中子的核反应,而获得了诺贝尔奖3,4。

为什么科学家做实验也会迷信?

自然科学的每一个领域,或多或少都被类似的科学小迷信给侵入了。 有一些小迷信,如费米的木桌子,如猫胡须,看起来虽然荒诞,但其实有它背后的科学原理;而另一些小迷信,则似乎毫无根据。以严谨客观为标识的现代科学,以理性逻辑缜密而著称的科学家,为什么有时候也会沉迷于热衷于这些在外人看来无法理喻的小迷信呢?

说到底,虽然接受了职业训练,但科学家也是人啊。

前不久《自然》职业专题刊登了一篇评论文章,作者肯达尔·鲍威尔(Kendall Powell)探讨了科学家的那些小迷信和各种“仪式”。文章认为,“这些东西使科学真正打上了个人印记”,“有证据表明,仪式能够缓解焦虑,降低压力水平”。文中他提到了电生理学家和神经生物学家常常一刻也不愿意离开自己的实验,甚至不去厕所,只是为了能一直痴痴地盯着监控设备,而这其实毫无必要,因为仪器会忠实地记录所有的现象;与此相反,很多分子生物学家们则不会时刻监控自己的实验,因为担心多看一眼都会给实验结果带来“不详”。还有一个学生会经常取消周五的计划,因为她发现每次她这么干的时候,自己的小鼠研究就会更成功。还有一些考古学家会选择一块形状特殊的石头画上眼睛作为“图腾”来崇拜,监视着每天的挖掘情况,等等,不一而足5。

而搞科研的都知道,科学很多时候是一个孤独的旅途,尤其对于基础研究来说,无论目标如何引人入胜,通往目标的路常常遍布荆棘不可琢磨。在实验的煎熬中,我们慢慢学会了用这样一些小迷信来缓解自己在实验中或者等待实验结果的焦虑和压力,让自己得以坚持下去,去寻找迷雾后的真实,混沌中的规则。

康涅狄格大学的实验人类学家迪米特里斯·夏加拉塔(Dimitris Xygalatas)说,“我们知道世界是一个非常混沌的地方,大部分都不由我们控制。但我们可以哄哄自己”5。此言深得我心。科学小迷信就是这样一些无伤大雅的小仪式,在我们一本正经,甚至还充满虔诚地在实验中践行着这些小迷信的时候,我们的心中其实一片雪亮,哪些可能有用哪些完全没用我们都知道,但我们喜欢这样去缓解我们的焦虑啊。当我们看到周围的同事以不同的但是同样不靠谱的方式坚持着这些小迷信的时候,我们可能不屑一顾但心有戚戚,我们会在心里默默地说一句:“你高兴就好!”不是吗?

后记:在我们谈论这个话题的时候,有物理学家从旁边飘过:“我的小迷信就是只要我出马的实验都会成功的。”嗯。你高兴就好!

而写完这篇文章后不久,从中国工程物理研究院的中国绵阳研究堆CMRR传来消息,由这位物理学家亲自出马带队,我们一起合作研究的蛋白质在磁场下响应的实验果然取得了阶段性突破。大家都很高兴,坚持要求以后的每次实验这位物理学家都应该在场。你看,科学家的小迷信就是这样开始的。(编辑:Ent)

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”