先看看物件是如何投胎的:

再来看看人类是如何投胎的:

昨天,微信公号“修水红人”发出的一篇原创文图,在人民大学各年级校友微群里,引发强烈震撼。

文中称,人民大学档案学院94级学生伍继红,毕业前通过北京市的公务员考试,但面试不过关,未能正常就业。毕业后伍继红返回广东,打工并嫁人,但遇人不淑,几年即离婚。离婚后伍继红精神出现疾患,辗转流落前夫家乡江西修水乡下,再嫁他人。两度婚姻生养6个孩子,家庭陷入赤贫……

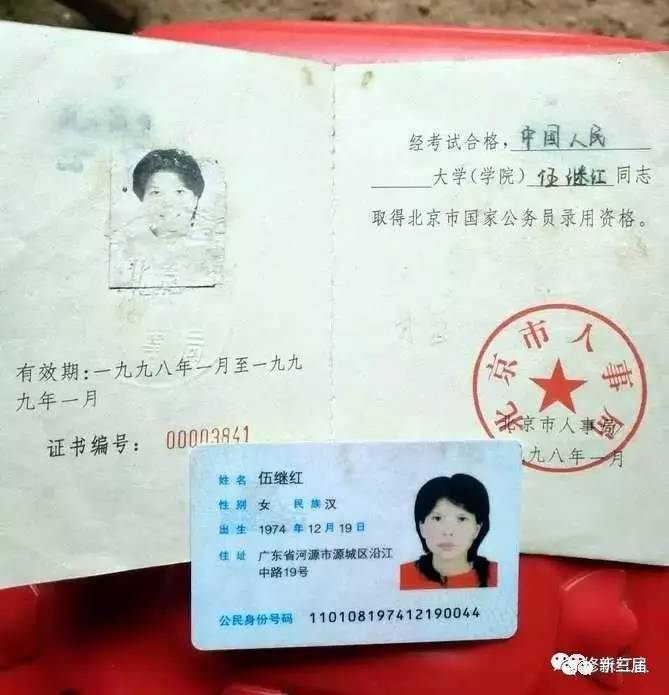

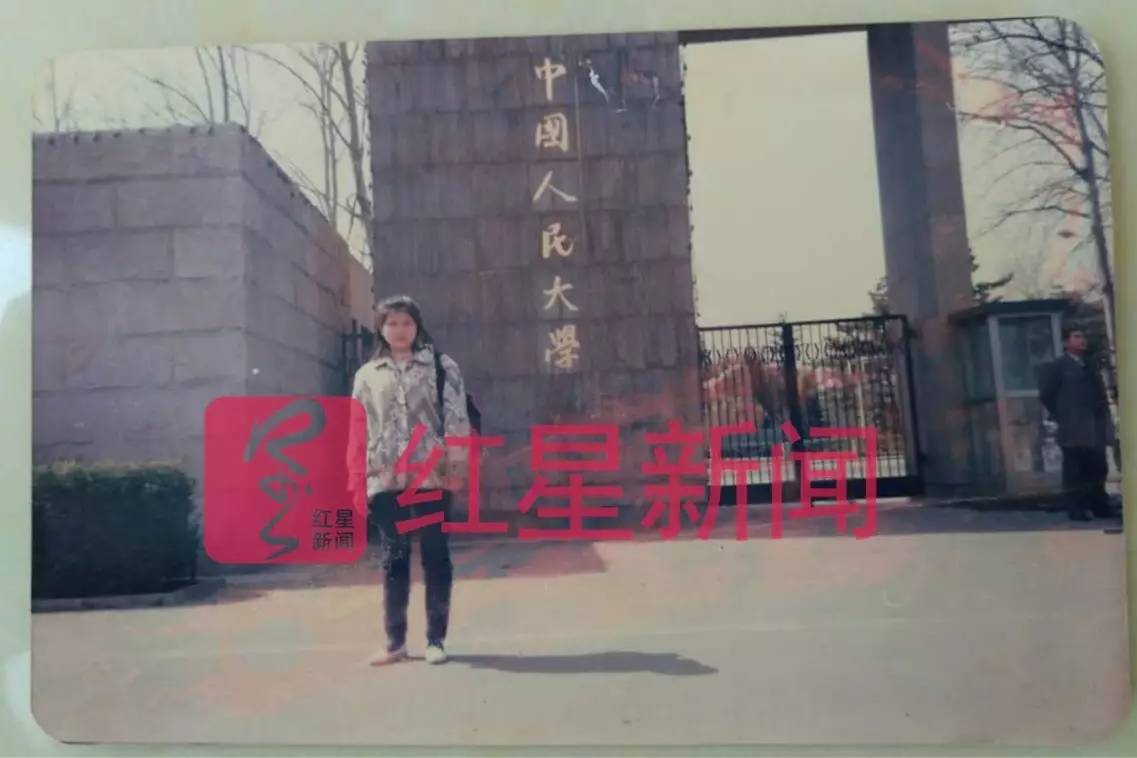

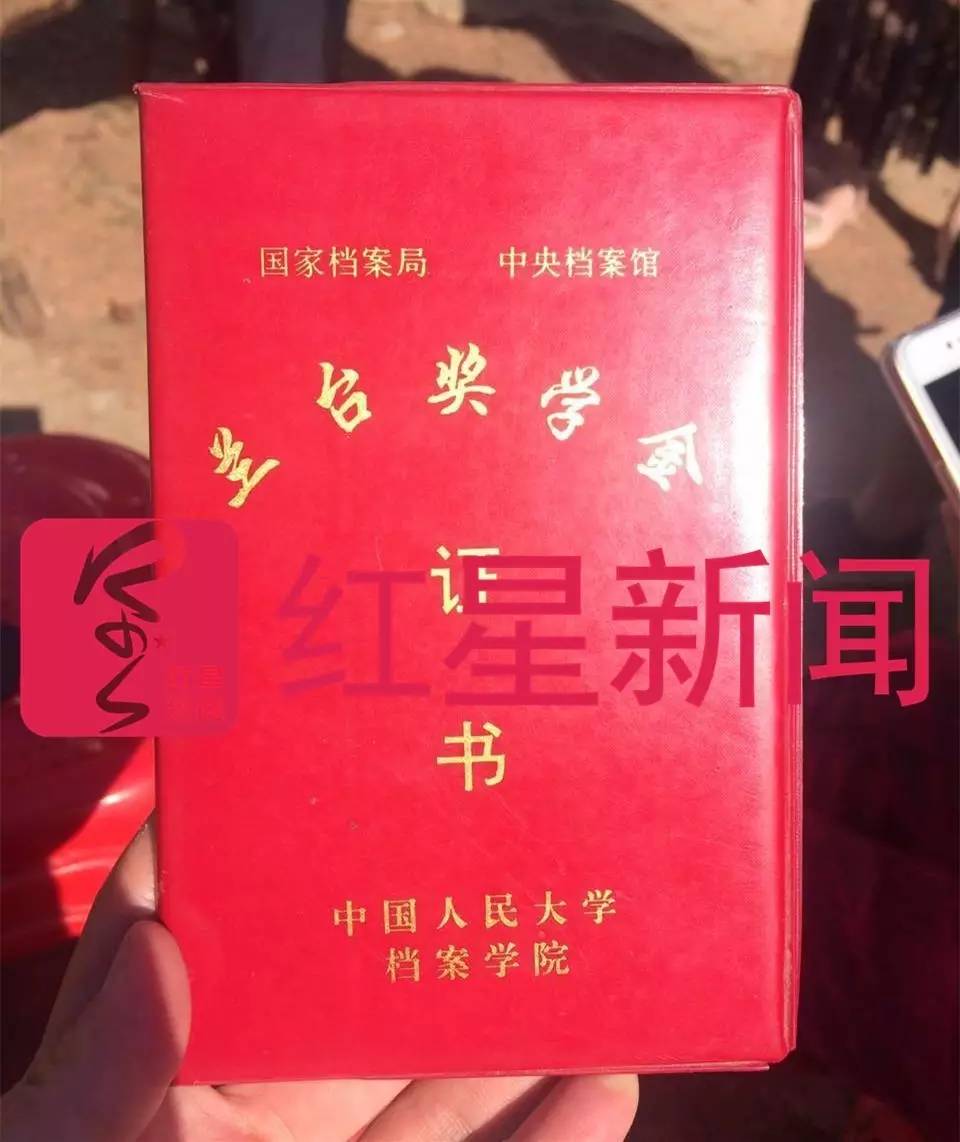

微信号披露的伍继红有关证件。

快速反应探访查证

此文显然并非专业人士所撰,叙述诸多疑点,内容不少空白。不过,人民大学档案学院94级同学确认,伍继红是他们的同班同学。

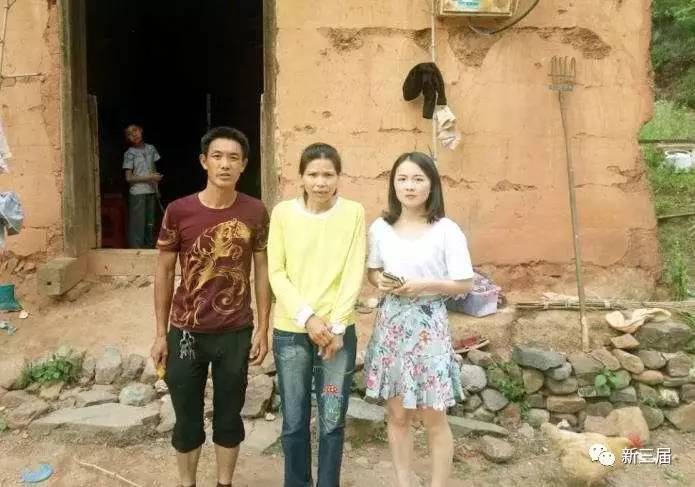

有人大校友(哲学系84级钟文峰)立刻委托在修水工作的亲戚,第一时间赶到伍继红所在的乡下探访,实地了解伍继红的身体状态和家庭状况,拍摄了图片与视频,证实微信公号所言不虚。

以下组图,黄衣女为伍继红。

探访者与伍继红交谈后,现场观感是:她的曲折故事,一定有不为人知的地方。但有一点我很感佩,她说话大方自然,笑容真诚坦荡,很乐观,不自卑。没有哭诉,没有因为被生活绑架而心灵扭曲,生活上还与男方家人相融合。

探访者初步观察,在与伍继红接触和交流期间,她除了容易走神,看不出明显的精神障碍。

探访者从当地政府了解到:政府对伍继红家庭的帮扶政策,主要是以下几项,一是危房改造政策,帮助她家建新房。二是健康扶贫政策,在政策的范围内免费检查治疗,因为她的儿子女儿身体或多或少有问题。三是教育帮扶,学校在为她的儿女申请教育基金。

另外,地方政府称,她家建房虽然有国家政策支持,但是拆房和建房期间租房国家是没有补贴的,这个钱乡政府提供支持。

上下图:伍继红的赤贫之家。

伍继红把探访者送出很远……

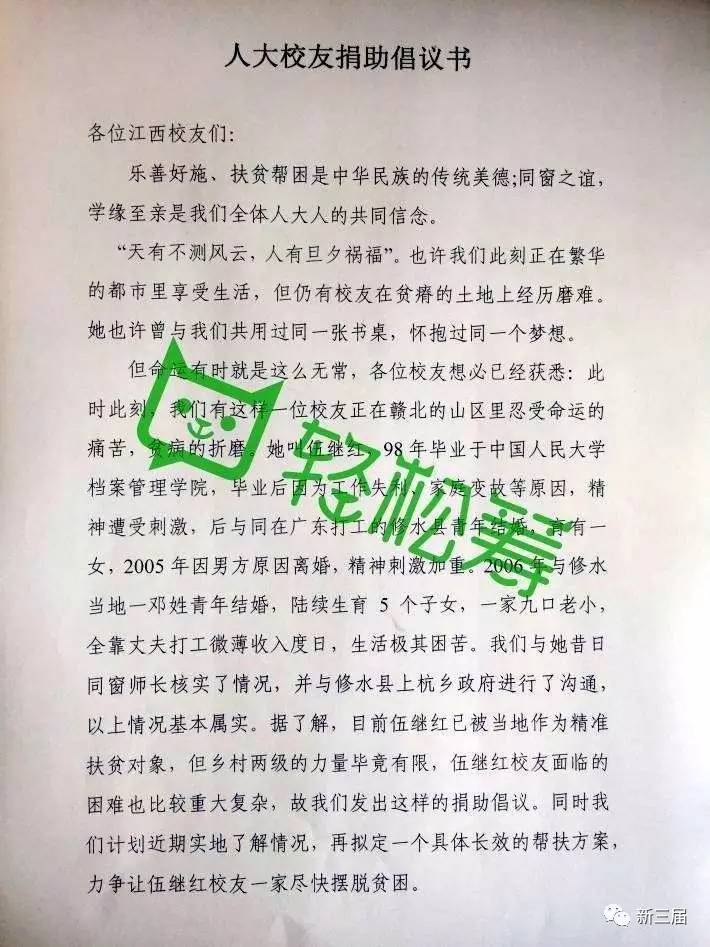

人大校友守望相助

当天,在消息的真实性得到确认后,人大校友自发组织的救助工作,迅疾从三个渠道展开。

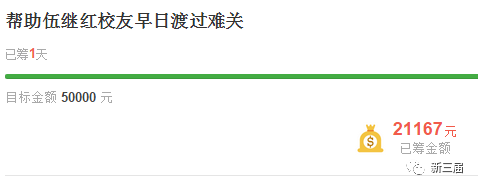

一是人民大学江西校友会,他们在网络上发起轻松筹,第一阶段筹款目标5万元人民币。筹款说明称:

继红同学1998年毕业于中国人民大学档案学院,由于工作和家庭变故。目前她家享受低保户待遇,但低保待遇每月也就补助200多块钱。她家有五个孩子,最大的10岁,最小的2岁,目前最大的问题是1个孩子生病,4个上学书本费都交不起。希望同学们能帮助她精神恢复正常,同时物质给予相帮。

短短几个小时,5万的善款目标顺利完成。主事者又将募款目标扩充为15万。江西校友会会长表示,他们今天将派人到修水探望伍继红,并落实善款使用等事宜。

二是人民大学档案学院94级同学立刻成立一个帮扶会,并在校友微群里发帖,公布有关救助事项:

档案94同学们已经成立一个帮委会。有同学将于本周六出差之际专门去看一下继红同学,也捎带档案94同学们临时的捐助款。在了解她的实际情况和需求后,档案94帮委会将规划下一步具体的救助步骤、方式,进展情况,随时向大家通报。需要帮助时也会向大家发出号召,再次感谢大家!

三是人大校友的多个微群和各地校友会,也纷纷发起自发捐款救助接龙,校友们捐款捐物,反应踊跃。

诸多谜团,有待解开

1998年,是国家打破持续近50年的政策,对大中专毕业生政府不包分配的第一年。在自主求职的过程中,来自广东河源的应届毕业生伍继红,究竟发生了什么意外?

从1998年到现在近20年,伍继红的人生轨迹,是如何误入岔道与歧路,成为赣北山区赤贫家庭六子之母的?

伍继红毕业求职遇到阻碍,学校有无跟踪了解?在将近20年的时间里,尤其是她罹患精神疾病之后,伍继红的家人、政府救助机构、社会志愿组织,是否了解情况,有无伸出援手?

其中诸多疑点,目前还不得而知,有待校方或民间人士查证。本号除捐助2000元善款外,也将继续关注事态进展。

【原标题:人大女毕业生,为何沦为赣北山区赤贫家庭六子之母?】

人大女生生6子变低保户续:仍想进事业单位

原标题:【红星深度】19年前破碎的"铁饭碗"让人大女生伍继红失去梦想,今天仍想"进事业单位"

电话一个接着一个拨出去,但没有单位愿意接收伍继红。

有的压根不需要人,有的已经有了合适人选,有的被同学抢先一步……伍继红说,19年前的这个时候,“我走到了悬崖口。”

考研,失败;考六级,失败;公务员笔试,失败……那个毕业季,伍继红感到了前所未有的仓皇。

当年,“铁饭碗”已经被打破,101万毕业生在全国各地奔走。

伍继红只是其中普通一员。

她没有宏大的理想,只求在北京的事业单位谋个差事,“专业对口就行。”

但是,任凭伍继红怎么折腾,“铁饭碗”仍是水中花。

如今,19年过去,这个毕业于中国人民大学的高材生竟流落到赣北山区,沦为赤贫之家的六子之母。

▲伍继红一家9口

近日,伍继红的遭遇引起社会广泛关注,也震动了她的母校——中国人民大学。

这19年来,伍继红到底经历了什么?日前,红星新闻记者专访伍继红,其遭遇引人深思。

昨天,学校领导、曾经的班主任以及同班同学、校友亲赴江西修水,鼓励伍继红站起来,归队。(点击了解?红星视频| 人大女生生6子一贫如洗,校方千里看望:重拾专业,回档案馆工作)

伍继红承诺,要重新开始。但她对“铁饭碗”仍有着特殊的情结,“想进事业单位,当跟班,跟着那些领导,成熟的、有魄力的人……”

▲5月27日,伍继红紧握着校友送的手机,等待班主任

1 “整个大四好仓皇”

伍继红告诉红星新闻记者,她家本在江西赣州,高考时,随叔父落户广东和平县。

1994年7月7日,高考在全国各地进行。

当时,考生并不多,在广东,有109171名学生参考。

伍继红是其中一人。开考前夕,她反复叮嘱自己不能毛躁,不能紧张。

她清楚地记得当时的作文题目,还有自己写的内容。

“让写一篇记叙文,要求印象深刻。我就写,自己去外面做事,落难后,很艰难,遇到好心人,他帮助了我。当时特别感动,然后回到家乡,继续读书。”

23年前,她似乎就预测了自己的人生。

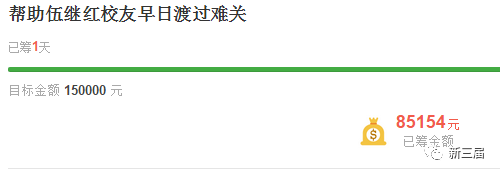

▲1994年,伍继红考入中国人民大学

填报志愿时,她没有多想,填了中国人民大学。

最终被顺利录取,“当时,学校说,可以分配,也可以自己找。”

从广东到北京,伍继红以为跃进了龙门,“大学时,没有什么具体的想法,就想找个好工作,想进机关单位,只要能和专业对口就行。”伍继红反复念叨,“能做什么,能做好什么,就做什么。”

大学四年,很快结束。但是,伍继红还有她的同学们正身处教育改革的关键时期。

早在1994年7月3日,在伍继红入学前,国务院就下发《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》,开始砸破“铁饭碗”,并划定红线——逐步实行学生缴费上学,大多数毕业生自主择业的制度,1997年,大多数学校按新制度运作,2000年基本实现新旧体制转轨。

▲意见第十六条教育部官网截图

伍继红成了人才市场中的普通一员,据当时的国家教育委员会公布的数据,伍继红要和101万人去“抢饭碗”。

“学校说,可去外地或者留在北京,按协议执行就行,”伍继红开始茫然,“毕业时,已经不分配。到了悬崖口,到了刀口。不得不面对,只能自己去找。”

谈及当时的感受,伍继红直言,“当时想,找到就行,国家不太管这个事,完全是自主的。”

直至今天,伍继红在外飘零19年,但那本《北京市公务员录用资格证》还保存完好。

▲伍继红仍然保存着《北京市公务员录用资格证》

“那是大四上学期左右考的,只是说你有了这个资格。要想当公务员还得考试。但没考上。”

毕业前,伍继红多次南下广州,结果被广州建筑设计院、广州市档案馆等五六家单位拒绝,“挨家挨家地去看过。自己去找。有的不需要,有的说已经找到了。当时住在高中同学那儿,一边在各地找工作,一个人单枪匹马,待了好几周,但没任何结果。”

最后,学校那边打来电话,毕业真的临近了:得交毕业论文。

回到学校,写完论文后,就快要毕业。去了北京的一些单位,“感觉京城人文氛围很好,广州人太多。”

“当时电话到处纷飞哦,每个档案馆挨个打,北京市郊县的都打过好多。”伍继红回忆,“当时,有的要,但没去成;有的不需要。我只能一直打电话,再也没什么办法。”

伍继红说,自己曾丧失了一次绝佳的机会,“海淀区档案馆的领导让我过去,答应我去上班,但因为迟疑了一天,机会就被同学抢走。”

▲伍继红在人大上学时曾获得过兰台奖学金

聊到这次经历,伍继红明显有些懊恼,“我再打电话,对方就说,已经录取了你同学。”

这也许是,她距离“铁饭碗”最近的一次。

之后,伍继红独自一人前往天津,去一家事业单位应聘,“很多同学陆续过去,但一个人也没录。”

找工作受阻后的伍继红也曾准备考研,“没考上,而且耽误了时间。”

公务员考试没过、考研没过,英语六级也落败,“感觉整个大四好仓皇。”

2 “铁饭碗”梦想破碎

毕业,终究还是来了。

同窗四年,班里36位同学各奔天涯。但是,伍继红的仓皇似乎没有了尽头。

将户口迁回广东后,伍继红的“铁饭碗”梦想破碎。

为了生计,她不再专挑事业单位。终于,在广东中山市,伍继红找到了第一份工作。

“新学林,做教育软件,要改革中国,帮助中国小学生提高学习质量,比如,作文和作业辅导……”当时,伍继红还没有丢掉自己的专业,“我负责搜集资料,整理档案、文件。因为做软件,所以需要很多资料,一篇一篇地输入计算机。”

当时,伍继红每月收入3000多元,按照当时的物价,这样的收入并不算低。

但8个月后,因和同事有矛盾,她索性将工作辞掉,“本家给我介绍了一份工作,制作新年贺卡、日历。但每月工资有1000块钱就不错了。”

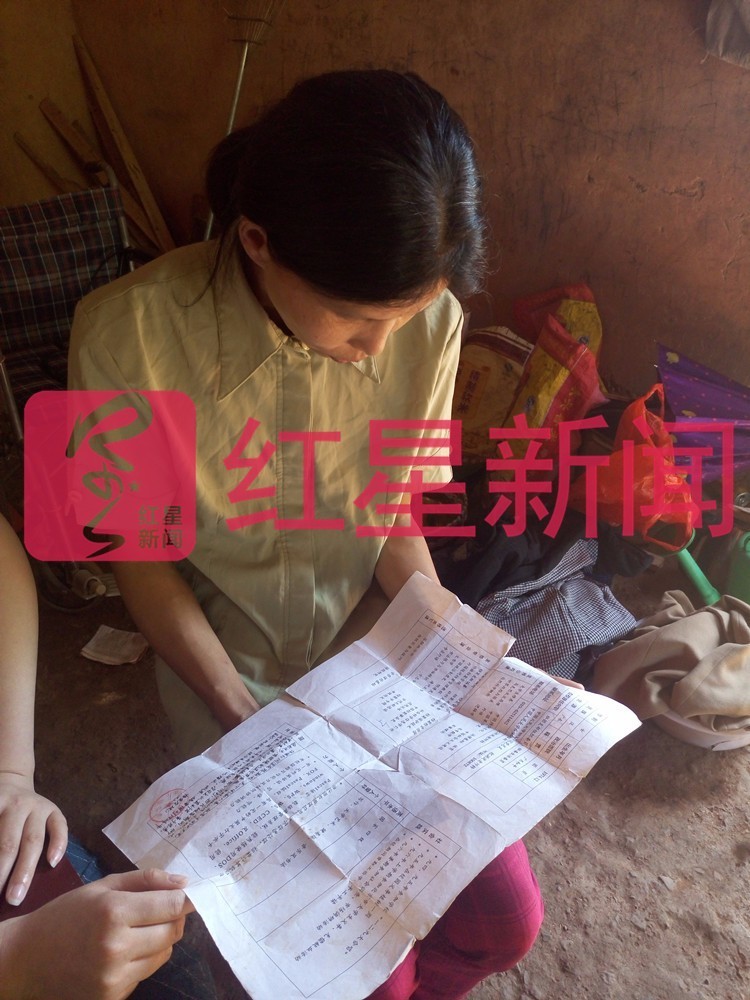

▲伍继红看着1998年时的简历出神

一个多月后,伍继红再次离职。

这次她去了福建,并且彻底与自己的专业诀别,“是服装厂,每天和鞋服打交道,缝缝扣子,裁剪衣物。”

虽然是体力活,但伍继红强调,“那是台资。”

几个月后,伍继红辞职,这时,她才感慨,“还是第一份工作好,毕竟教育是每个人都关心的。”

之后,伍继红去了顺德,正好认识了前夫。但这时,已是2000年,伍继红毕业已有2年。

前夫是伍继红梦魇的开始。

“在顺德,找工作时,偶遇。他是做体力活的。”当时,伍继红已将“铁饭碗”的奢望丢弃,只考虑柴米油盐的“俗事儿”。

当年10月,两人没有谈多久,便结了婚。

从此,伍继红再未工作,至今已有17年。

▲伍继红家后门外观

两人先在顺德生活,但是5年后,前夫突然说,要离婚,就走了,“我很奇怪,但他不和我联系。于是,我回江西修水找他。找到了,但他的长相变了,当时很伤脑筋。”

回娘家待了数日后,伍继红又返回夫家,“他爸爸说,他变心了,让我走。”

这时,伍继红已怀孕在身。家中只有前夫的爸爸一个人,也无力照顾她。

回忆起前夫,伍继红情绪有些激动,“他变了,连长相都变了,连我都不认识了。”

“他知道离婚是不负责任的,就给我妈妈2000元,想让我妈负责起来,但是,离婚是什么意思?他不知道。”伍继红自问自答。

3 “婆家说,我的身体不能结扎”

就在那时,现在的丈夫邓高华一家走近了伍继红。

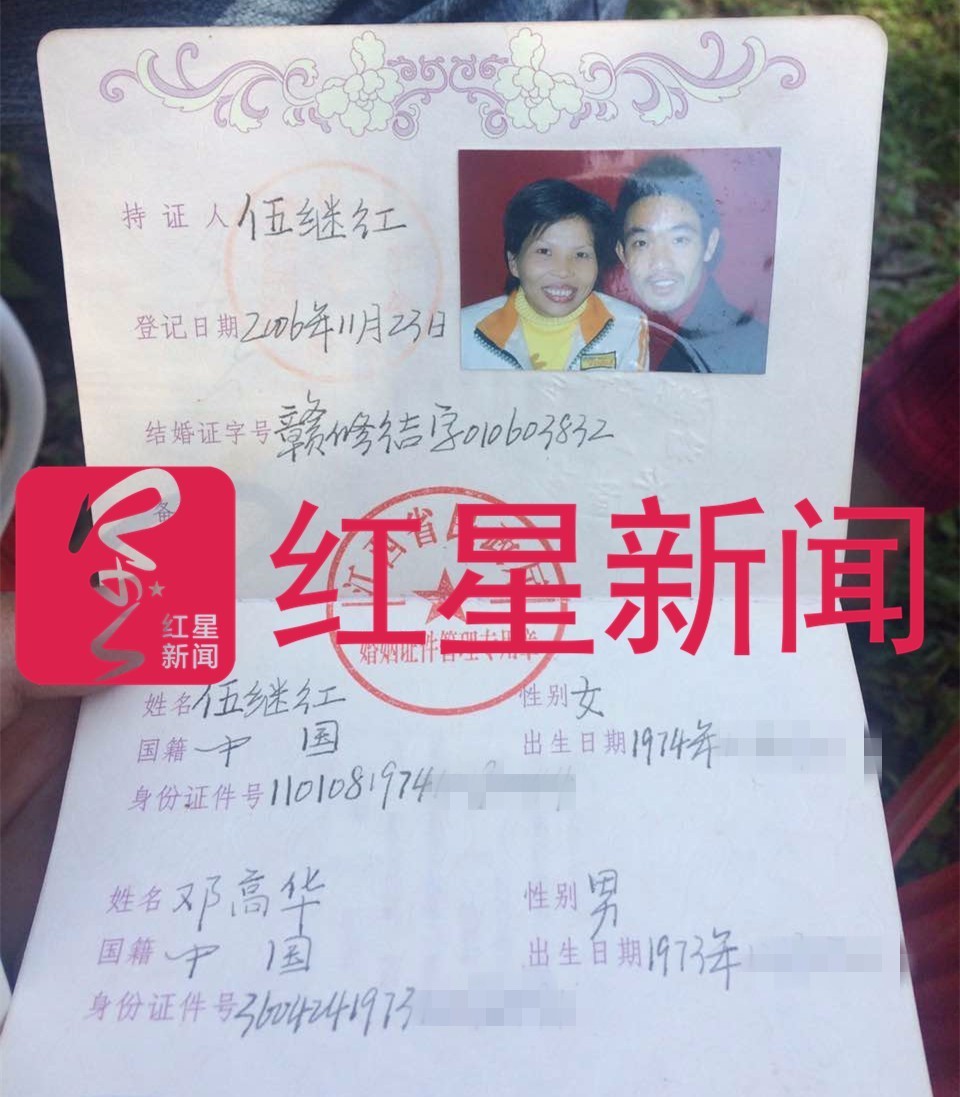

▲2006年,伍继红和邓高华扯证

“上杭镇和杭口镇相邻,他堂姐嫁在了那边,”邓高华的姐夫汪小平告诉红星新闻,邓高华只念到小学二年级,遇到伍继红之前一直未婚。

邓高华的堂姐知道伍继红的情况后,准备介绍给堂弟。“2006年7月,就让高华过去看看,第一天没看上。第二天又去看,后来就将就了,一个星期后到了邓家。”

到邓家一个多月后,伍继红产下一子,“她前夫的父亲曾两次认亲,但邓家不许。前夫一次也没来。”

汪小平说,伍继红曾经受过刺激,偶尔思路不清。“从2006年7月至今,11年间,她只在附近走动,连30公里外的县城都没有专门逛过。这些年,共去修水县城两次,一次给她自己看病,一次是陪她小女儿去南昌看病,路过修水。”

伍继红说,这些年,自己感到家中十分冷清,虽然5个子女每天都在哭闹。

“家中有弟弟、妹妹,母亲在陕西做保姆已经好几年了。但他们从来没有来过修水。只有过年时,才会打电话,庆贺新年,平时冷冷清清的。为了照看儿女,什么事也做不成。”

“家里没钱坐车。”这是伍继红能给出的理由。

为什么会连续生育5个儿女,伍继红告诉红星新闻记者,“婆家说,我的身体不能结扎,否则会有生命危险。”

4 “娘家人”终于来了

如果不是吴美华,伍继红的窘迫仍将继续。

5月21日一早,修水县上杭中学的帮扶干部走访上杭乡十二坊村十六组贫困户邓长庚,该校老师吴美华同行。

到邓家后,村主任说,邓的儿媳伍继红还是一名大学生。

这时,一旁的伍继红搬来长梯,爬上楼,拎下一个包裹严实的油纸袋。拆开后,伍继红将袋子中的证件递给吴美华一一查看。

这时,村长惊叹,“哟!还是中国人民大学毕业的。”在一堆证件中,《北京市公务员录用资格证》最是显眼。

第二天,吴美华又去了邓家,一探究竟。之后,他便将伍继红的遭遇粗略写了出来。不料,发在网上后,引起广泛关注。

▲事件曝出后,不断有热心网友来看望伍继红一家

25日,一开始,伍继红大学时的班主任安清福在看到网传消息后,并没有太在意,“点开一看,是档案学院,再一看是伍继红,照片也是,那不是我们班上的学生吗?太震惊了。”

“我们作为娘家人,原来不知道,25日才看到,26日到的南昌,27日一早就赶了过来。”

消息被证实后,受学校领导委托,中国人民大学信息资源管理学院(原档案学院)党委书记王丹、安清福以及同班同学、校友代表也来到江西修水,看望伍继红一家。

见到师友后,伍继红不再沉默。有说有笑,甚至开些玩笑。

明年,是伍继红还有其他同学毕业20周年,王丹说,你一定要养好身体,明年来北京。

伍继红欣然应允,“先让小孩去医院,然后再去找工作。”

▲伍继红和来看望她的师友们热聊

5 “老屋拆除,3月内重建”

丈夫邓高华本来在浙江温州打工,妻子的消息引发关注后,他特意赶回。

上杭乡党委委员刘艳南告诉红星新闻,邓家有低保,两个小孩接受义务教育,一个在读学前班,两个在家,政府正尽力帮扶邓家。“中组部、工商总行的领导也专门派人看望或者多次打电话咨询。感谢社会对伍继红一家的关注。”

红星新闻注意到,邓氏祖堂被修缮一新,而旁边的邓家老宅却破败不堪。

▲记者赶到伍继红家中时,几个孩子还在潮湿且阴暗的屋子里睡觉

原来,祖堂是邓家人集资修建。

世居此地的邓氏族人已逐渐从山中迁出,只剩下伍继红一家因为贫穷而“坚守”。

刘艳南向伍继红的“娘家人”承诺,“老屋会马上拆除,村上已经为他们租了房子。3个月内,将完成原址重建。”

临走时,安清福告诉红星新闻,看到伍继红的这种情况,“很痛心。痛心之余,我们得帮助她,我想,专业能恢复她的自信,所以会寄档案学最新教材给她。学习这块,如果不行,我再过来。另外,这件事,人大的书记、校长特别重视,特别委托感谢上杭乡党委、政府对伍继红的帮扶。”

19年再次谋面,困顿中的伍继红没有落泪,反而情绪高涨,“有了老师、同学,在精神上,我有了向上的力量;重拾专业,我就有了向上的资本。”

伍继红说这些话时,丈夫邓高华就立在一旁,他(扭头)看着妻子,仿佛在看另外一个人。

(自由亚洲电台)俄罗斯警方在中国蔬菜大棚内抓获利用“工程师”的工作许可进行种植的中国工人。

|

据俄罗斯“ND新闻网”5月29日报道消息,俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州警方继续在蔬菜种植领域抓捕非法劳工,并在近日一次对中国人租种的蔬菜大棚检查时,抓获了21名中国“高级知识份子”。

报道透露,叶卡捷琳堡警方在对这个中国人的蔬菜大棚进行突击搜查的时候,此前已经接到俄罗斯工人的情报称有60多名中国公民在大棚内进行种植劳作,但当警方突然袭击的时候,仍然有超过一半的中国工人跑到了附近的树林里,只剩下了20名中国工人。再加上之后从树林里找到的1名中国人,共有21人被拘捕。

斯维尔德洛夫斯克警方透露说,这些中国人的护照和工作许可都不在自己手里,而是在住在城里的蔬菜大棚主人的手中。由于没有人懂俄语,警方很费力地才找到这些人的护照及身份证明。

但在检查过程中,警方发现,虽然一些中国人的确是有工作许可,但他们的证明文件上标注的职业却是高级知识份子。俄警方人员透露身份检查结果说:“这些在蔬菜大棚内发现的中国人的身份都非常有意思,在那个破木棚旁边蹲着的5个人都是工程师,还有几个是钢筋混凝土结构专家,还有其他的艺术领域的高级知识分子。”

与此同时,这些在蔬菜大棚内被拘捕的中国人,都异口同声地回应警方的询问称,自己只是到这里来熘一熘,没干什么别的事情。

俄罗斯媒体还报道说,这些进行蔬菜大棚种植的中国人有着“非人”的居住和生活条件,所谓的宿舍就是几块木板钉起来的窝棚,再用塑料薄膜盖起来挡雨,做饭和食宿都不具备基本的卫生条件。而且这些工人每天超负荷工作,仅休息几个小时,没有休息日和节假日。

俄警方说,目前正在研究对他们的处理决定,由于他们的确办理了工作许可,所以可能不会被驱逐出境,但他们谎报在俄罗斯的工作职业,将可能会受到罚款处理。

斯维尔德洛夫斯克州位于莫斯科以东2000公里的乌拉尔山区,横跨欧亚分界线。为乌拉尔地区的人口中心,也是俄罗斯在亚洲人口最多的州。斯维尔德洛夫斯克州首府设在叶卡捷琳堡市,为俄罗斯的第3大城市。

_(网文转载)

【打人女博士被法航永久拒载 或无法在国内购买机票】武汉名校女博士晚到误机,大闹机场掌掴女员工被拘。

据悉,法航将打人女博士列入黑名单,全球范围拒绝承运;也就是说,该旅客在全球范围内将无法再坐法航航班

人类再投一次:

来源:扬子晚报

|

刘汉清就居住在这破旧的房子里。王国柱 摄

中国人民大学女生伍继红,毕业后一直没有找到合适的工作,最后流落到赣北山区,沦为赤贫之家六子之母的新闻,曾成为社会关注的热点。记者近日获悉,泰州也有一个与伍继红境况相似的名校生。他,16岁就考入哈尔滨工业大学(以下简称哈工大),从大三开始,因痴迷数学放松了对专业的学习,最终没能拿到毕业证书。回家后的他,继续沉迷于他的“数学研究”,一干又是20多年。最终,他选择了放弃。既无一技之长,又干不了体力活,如今的他仅靠政府每个月400元的低保收入维持生活。

他,就是哈尔滨工业大学8095班的刘汉清,现蜗居在泰州兴化戴南镇双沐村五组一幢屋顶见光的三间农舍里。端午小长假后,记者走近刘汉清,探寻“天才少年”沦为“低保户”的悲怆故事。

眼关的他生活潦倒

“一个月400元足够了”

端午小长假后的一个上午,记者一行沿宁靖盐高速“戴南”出口下,向东约4公里,就到了刘汉清所在的双沐村。

由于刘汉清没有手机,不知道他的家到底在哪,记者一行向双沐村村部求助。热情的村会计宋银丰甘当向导,领我们前往。穿过几条或宽或窄的巷子,宋银丰在一院落门前停住了,“这就是刘汉清的家。”

说是院落的门,倒不如说是两垒砖块中间留的一个过道,过道两侧各立着一根木头,上方再横着一根木头,这便成了“门”。走进院落的门,记者看到的是一幢旧式的三间瓦房。从东厢房窗户上面破碎塑料薄膜,可以看出这幢房子年代的久远。堂屋门大敞着, 鞋 子、破旧的衣服、各种瓶瓶罐罐······里面堆满了杂物,让人无处立足。东厢房房顶有几处透着亮光。

“刘汉清!刘汉清!”宋银丰喊了半天,都没有发现人。等待十多分钟后,不死心的宋银丰,再次进屋寻找,这次,他在东厢房床上发现了正在睡觉的刘汉清。

记者眼前的刘汉清,皮肤白皙,脑门很大,鼻梁上方架一副近视眼镜。刘汉清说,目前他一个人住在这所房子里,爸爸妈妈老了,住在他弟弟的房子里。在厨房里,记者看到,两口铁锅里,一口锅里放着一只粽子,一只鸡蛋,另一口里有少许稀饭。刘汉清说,这是母亲给他留的。“她煮什么,我吃什么。我吃得不多。”

刘汉清没有工作,又不能干农活,一直没有结婚,无儿无女,每天吃安定才能睡眠。几年前,政府给其办理了低保,每月能领取400元的生活补助。“一个月400元生活补助能养活自己吗?”“我花不了什么钱,一个月400元足够了。”刘汉清的回答出乎记者所料。

曾经的他意气风发

16岁走进哈工大 一篇文章让他迷上数学

1980年,16岁的刘汉清以398.5分的优异成绩,被哈工大建筑材料系热处理专业录取。在当时很多人眼里,少年的他就是一个“天才”,聪明无比,进入哈工大学习后,前途不可限量。记者获悉,哈工大隶属于工业和信息化部,是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的大学之一。我国航天领域很多顶端人才都出自哈工大。

大学前两年,刘汉清成绩优秀,深受老师好评。之所以迷上数学,刘汉清说,是受了徐迟的报告文学作品《哥德巴赫猜想》的影响。《哥德巴赫猜想》发表于1979年,轰动了全国。当时,刘汉清正在准备高考,并没有对此过多关注。直到大三时的一天,他才在学校图书馆里无意中读到了这篇文章。这时候,全社会的“陈景润热”已经退了。或许是冥冥中的一种安排吧,命运向他开启了“另一扇门”,有数学天赋的他,因为这篇文章一头扎进了“数论”的海洋,并确定自己的研究方向:质数在自然数中的分布。刘汉清越“啃”越觉得其中奥妙无穷、趣味无穷,并立志“要比陈景润做得更好”。

对“数学的研究”,刘汉清达到痴迷的程度。他回忆,最疯狂时,他达到了废寝忘食的地步,吃饭都觉得浪费时间,每天只睡两个小时。与此对应的是,他对热处理专业越来越不感兴趣,只醉心于他的“数学世界”。系主任以及辅导员发现后, 找他谈话,让他立足于本专业的学习。实在要研究数学,也要先拿到毕业证书。但老师们的话,他根本听不进去。到大四时,因多门功课“挂科”无法毕业。因“热爱学习”而无法拿到毕业证,这种情况在当时的哈工大甚至全国高校中都是少见的。哈工大从爱护学生的角度给了他一年的时间。然而,这一年,刘汉清仍在研究他的“数论”。“那时,就像中了邪一样。”刘汉清说。

拿不到毕业证书,刘汉清便享受不到国家“包分配工作”的待遇。而他的同学们很多被分配进了航天工业部或其下属企业。1985年,刘汉清当农民的父亲,用当初送儿子上大学挑行李的那根扁担,从哈尔滨挑回了儿子的行李。

疯狂“追数”20多年 没人认可精神焦虑

回到家乡的刘汉清让家人大失所望。乡邻们都认为他疯了。刘汉清的一位高中同学,当年在戴南做教师,他向记者回忆了刘汉清肄业回家后的情景。

“大约是1987年吧,也是一个上午,我听说了他的情况,走了七里路,来到他们村,找到他的家。当时,他也是在睡觉。见到他时,我几乎认不出他了:长发披肩,胡子拉碴。靠近床头的是一口米缸,米缸上面是木头做的盖子,盖子上面是数学书,诗集,稿纸。那 时,他二十多岁,也许是对未来充满信心吧,他对自己的选择不仅不后悔,甚至有些自傲。我记得当时他向我引用苏格拉底的名言:未经思考的人生是不值得过的。之后,我多次去他家中看望,也常请他到自己家中小住。他也把长发剪了,收拾整齐了。他认为我是能够理解他的,也常常向我说起为啥这样偏执。他说,‘数论’真的有魔力,投入进去你就能感受到一种大美,让你欲罢不能。我虽然领略不到大美,虽然为他可惜,但说实在的,对他的执着,我确实充满敬意。”

两年后的一天,刘汉清告诉他的这位同学,他的研究已经有了初步成果。“他当时处于与世隔绝的状态,该拿这成果咋办呢?当时美国已经有了因特网,我想到一位在美国工作的同学,请他将刘汉清的论文公布在网络上,希望能有国外行家评判。不久,一名挪威数学家有了反馈,对论文第三页提出一点疑问,刘汉清做了解答,又请美国同学翻译过去。但此后就没有了下文。”

为了验证刘汉清的研究成果,刘汉清的这位同学决心帮助他找国内最顶尖的数学权威做鉴定。几经辗转,最终找到了如今已是中科院院士的潘承彪。潘院士多年从事数论研究,与其兄潘承洞合著的《哥德巴赫猜想》,被认为是国际上有关这个猜想的论述最全面最完整的一本专著。当时,潘承彪是北大数学系的客座教授。潘教授审阅了刘汉清的论文,一个月后给了回复。“我记得潘教授信的大意是,第五页上有个论点未经证明,接下去的论证没有意义。意即不需再往下看了。但刘汉清认为,未经证明并非不能证明,只是他没有证明。”

●他的心声

没有工作,没有结婚,不能干农活

“过两年再思考来时路”

刘汉清今年53岁。从他爱上“数论”至今,30多年就这样过去了。这些年来,他的足迹几乎没有出过他的村庄。没有工作,不能干农活,没有结婚,无儿无女。十年前,刘汉清患上了严重的焦虑症,每天要服用大量的安定才能入睡。也是从那时起,他放弃了“ 数论”研究。

“这些年来,没想过找个工作?”记者的问题让刘汉清有些为难。他说,几年前,有单位的负责人到过他家,让他去工作。“后来,那个人没有再来,我也没有去。” 刘汉清的那位同学告诉记者,大约在二十年前,他们曾帮刘汉清找过一个热处理车间技术员的工作。“那时,他还在研究数论,大约一个月不到,就回来了,说工厂噪声大,需上夜班,而他习惯了夜里搞研究。”37年,时光将一个天才少年变成了今天的低保户。在与记者交流时,刘汉清提及班上某同学,“十年前,他就是航天总公司一个司的司长,说不定,现在已是部级了。”“对于走过的路,你思考过吗?”采访结束时,记者婉转地问。过了一会儿,刘汉清慢慢地说 :“没有思考过,现在也不想思考,等过两年再好好想想吧。”说这句话时,他的眼睛望着门外,像一个 “思想者”。

编后

谁不曾有过梦想?但梦想不意味着完全脱离现实生活,只沉浸在自己的世界里。

送大家一首许巍的《曾经的你》,一起共勉,希望所有人的梦想都能绚烂绽放!

《曾经的你》 许巍

曾梦想仗剑走天涯

看一看世界的繁华

年少的心总有些轻狂

如今你四海为家

······

每一次难过的时候

就独自看一看大海

总想起身边走在路上的朋友

有多少正在醒来

让我们干了这杯酒

好男儿胸怀像大海

经历了人生百态世间的冷暖

这笑容温暖纯真

······ _(网文转载)

最后再看物件如何投胎:

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“Disable on www.wenxuecity.com”

选择“don't run on pages on this domain”

选择“don't run on pages on this domain”