技术贴:如何评价琅琊榜的服饰?(其实《琅琊榜》是架空的,但剧组在服饰上确实也下了功夫) ZT

这是一个相当大的话题,所以我尽量写的详细,若有不足,请多指教

【我id随云其实算是我真名,其他各种网站不是叫随云就叫弈心随云,免得再次引起误会,特加说明】

————这估计是我在知乎上get到最多关注的一个答案,我会好好加油持续更新,直到电视剧完结那天,谢谢点赞点感谢的人—————————————————————————

所有的人都有礼服|官服,正服和居家便服若干替换穿。

不仅全都正确的右纫了而且所有人都严谨的束发结髻

甚至所有称为士子的人都佩玉,而且根据职级场合身份不同,看得出性质材质上的分别。

更棒的是玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧【刚找到一个反例林殊( ▼-▼ )后面有补图,看细节无意发现的。。。

比如官员按级别分别着紫,红,绿逐级递减

布料的暗纹,据说古代人的衣服就是这样,除了平民是素面的棉布麻布(小苏的白衣装就是),单凡有点品级可以着缎的,都是有提花织纹的或者遍覆文绣,不会用光板布。

还有有品级的人的正装前面有敝膝,便装时会加上半袖马甲型的外褂。到目前为止,还没有看见错了或者不伦不类的装扮呢

根据《舆服志》提到中国古代禁止平民禁止穿绸缎,禁止用金饰,然而玉饰和毛皮并不在禁止范围内,只有清朝那个朝代才连毛皮都分等级所以玉冠玉簪随便戴,根据大戏看北京一期节目里相关演员提到用的确实是玉,可见其用心

这件衣服很明显是棉布,然而料子很好(松江三梭布价格真的高过一般绸缎好吗)白色不招眼,看在他的文士身份和才名上,一般人不会去计较,而有些古装电视剧里面的人穿着的材质好像窗帘布,这里不招黑所以不举例子

质感非一般的好,光滑、笔挺,带着暗纹,色泽也非常好,以白色为主,清新自然,再加上发饰确实符合云南特色

郡主的这个造型,发髻部分感觉上有点像桃心髻,用的饰物不同而已,柳叶眉并不太细,配上凤眼也不会给人柔柔弱弱的感觉。郡主的服装样式在剧里基本都是男性化的,和靖王的很像,两个人也都是窄袖(胡袖),只是用色纹章还是很女生的。

她的披风,虽然反光,但是花纹依然精细而这种反光的叫做锦,古代也就只有贵族穿得起,上面的花纹称之为绣,贵族等级不同,绣纹也不同,所以郡主这个称得上衣冠锦绣了,当然剧中等级最高的皇帝那就更不得了,目测提花棉面料

越娘娘的分梢眉(应该是吧,流行于唐代麟德年间)如此妩媚,再配上她那双招魂儿的桃花眼,简直时时刻刻都在暗送秋波,越娘娘的发髻(尤其素面那张)应该算是普通的圆髻吧,但是加上珠钗凤冠以后也还是很贵气。剧里所有的服装样式都是改良版的,没有完全沿袭古代风格,所以都很好看,但都沿袭了汉代“以纹为贵”的特点,纹章都很美。越娘娘衣服内里基本是直领儒/交领儒+诃子+长裙的样式,是唐以后才兴起的穿法,区别在于束腰时把诃子和长裙束在一起了。至于外面那个对襟广袖的袍子是什么状况我就不知道了。宮羽姑娘那套行头内里的样式和越娘娘差不多,至于外套应该是由明代的对襟广袖衫改良来的吧。

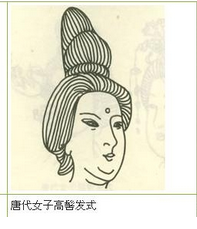

静嫔的性格就是稳重沉静型,太华丽的造型反而不适合她,然后根据资料显示她的发型属于唐代女子高鬓发式改良版

部分补充静嫔其他发式问题解读——毕竟离题万里

琅琊榜电视剧里面,静嫔的发型为什么不是发髻呢? - 随云的回答

这三重衣由外到内的布料厚度、质感、裁剪多么平衡和谐,才有这条漂亮的褶皱,最里一重是假领假袖,但做得够逼真

关于三重衣的解释,汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

皇帝的服装嘛,就有点意思了,目前为止只穿过常服,干什么都是常服,而且样式是最简单的汉代男子常服,只是颜色是暗黄或者暗黑(先秦服黑,汉文帝以后服黄)腰带是玉带,外套深衣大氅,剧里所有亲王级别的人物都有各种改良的深衣大氅,郡主那件外套应该也算,然而古代女子一般都是不能穿大氅的,不用系腰带的女式长外套,应该只有唐和明的大袖衫和明的褙子了吧,还都不是无袖。

《礼记正义 卷二十七 内则第十二》 子事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,拂髦、冠、緌、缨、端、韡、绅,搢笏。咸,皆也。縰,韬发者也。总,束发,垂后为饰。拂髦,振去尘著之;总,亦缯为之,以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也。 髦者,发至眉,子事父母之饰.

以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也,这里可以看出男子的弱冠前发型是没有统一形制,也就是这种半束半披的现象存在,只是前提是弱冠前,不过梅长苏毕竟此时是江湖人士,所以大家也就睁一只眼闭一只眼,看他耍帅就行了(●'?'●),这里只是纠正下一些人误以为古代男子除幼童外必须束发的观念

我记得有采访说服饰道具都是按汉朝礼制而设置的,看男子的冠帽及佩绶就能看出他们的等级和身份。女子也是。宫中而且剧里的服饰不像其他古装剧一样颜色花哨。越是上位者服饰颜色越深,只有皇帝的服饰是纯黑。这点完全符合西汉的特点,而皇子和皇帝带的汉代冠也证明是按西汉时期的礼制。(秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连,结于颌下,至东汉则先以巾帻包头,而后加冠,这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。)

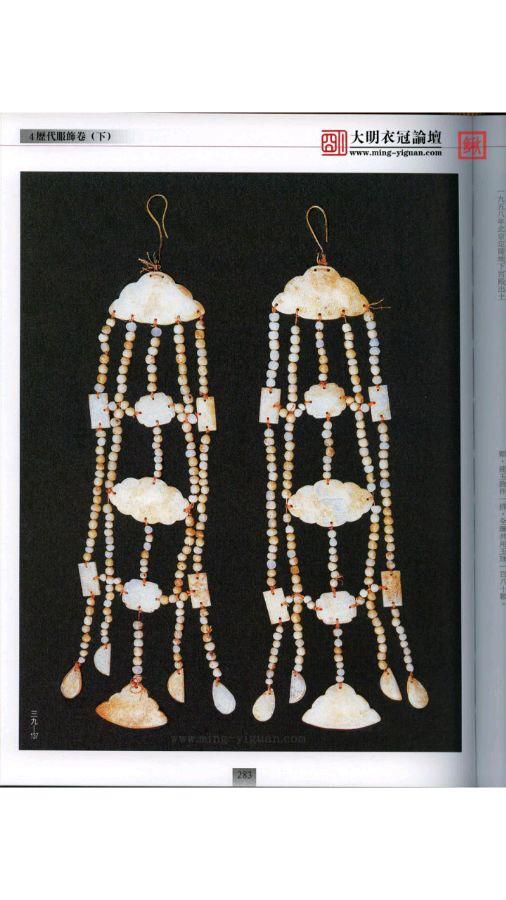

这张图是用来比照上面图中太子的禁步,其规格不是一般人可以适用

禁步是古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩,以彩线穿组合成一串系在腰间,最初用于压住裙摆。佩戴行步之时,发出的声音缓急有度,轻重得当。如果节奏杂乱,会被认为是失礼,古人对此是十分注重的。贾谊《新书·容经》有云:“古者圣王居有法则,动有文章,位执戒辅,鸣玉以行。”

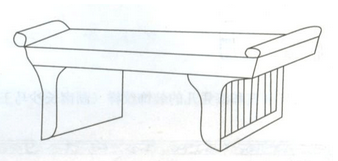

这张图是陶案,高度适中,这算是由低矮形家具逐渐向高形家具过渡的一个表现吧。类比上图皇帝用的那个东西吧

一般宫女和女官的区别,蓝衣服这个加冠了,我记得后宫的女官才有这个权力

他的身份是一方王爷,身份原因很明显左边图为一条龙纹,还是四爪金龙,因为皇帝才能用五爪龙,藩王要少一爪

————————————一些乱入的科普知识

有人提到这里月饼这个词朝代问题,月饼在很久以前就有,但是确定月饼名称是在唐朝,之前有叫胡饼还有一些其他名字

玉米炒红萝卜丁炒豌豆这道菜,玉米明朝晚期引入中国。胡萝卜13世纪。豌豆早一些,汉朝

根据推测这可能是他们的午饭……

第二张图很明显是凤冠,很符合人物身份,然后注意下口红这个细节

皇后的口红颜色是正红,代表正宫正妻,贵妃的口红颜色是玫红,代表妃妾侧室

这里一共三张图,第一张图和第二张图都来自琅琊榜,初看只是精细或许很难想太多,但是对比第三张图就见高下了,第三张图的灯笼样式来自天朝建国时日本设计家为天安门墙上设计出来,取材于我国古代和日式风格的作品,其实与我国古代花灯灯笼没有直接关系,很多电视剧里面瞎搞就随便做成点缀了,这里不举例子,实在太多

重点已经全部标出,论处女座导演的用心之处(●'?'●)身份不同材质不同,没有一点点马虎

螺黛又叫" 螺子黛 "。是古代妇女用来画眉的一种青黑色矿物颜料。螺子黛出波斯国 ,每颗值十金。 欧阳修《阮郎归》词之五:"浅螺黛,淡燕脂,闲妆取次宜。"后引申为蛾眉的代称。

三省六部到隋朝才确立

汉朝及以前,那时候是开裆裤。唐朝时候就是正坐,?坐并行,同时胡坐渐渐传入。南北朝后开始流行胡坐,及宋时,已取正坐而代之。

中国在魏晋南北朝引进了裤子,唐朝前后引进了椅子.

并且需要一提的是,席地坐不一定就是跪坐(正坐),还可以盘腿坐,古人称胡坐。

很长时间里,胡坐被华夏礼仪看作失礼的表现(胡坐,顾名思义即胡人的坐姿),而跪坐才是华夏古人的标准坐姿。五胡乱华以后,北方为少数民族统治,想来胡坐在中原就“堂而皇之”了。

不久少数民族接受汉文化,但不知有无接受与传统汉族礼制紧密相关的跪坐(正坐),至少后来的隋唐由于是汉族政权,应当有所回归。

但隋唐又跟以往的汉族朝代不同,此时中国进入了历史上最具有文化包容力和兼容并蓄的时代,估计已不会象先秦汉魏那样强烈地排斥胡坐了,而是“胡汉”和睦,只不过跪坐(正坐)仍具有传统礼法的地位。

那时的男士盘腿而坐应当不会被人诟病了,但女子估计还不行。

到了五代时期,胡坐就已经相当普遍,虽仍旧是坐“地”,“平面”式起居并无大变,但已为日后在椅子上生活做好了过渡性准备——因为盘腿坐可以看作是居于跪坐和坐椅之间的“折中”形式。

关于孝服的问题,在中国,生老病死都是大事,丧事尤其大。

在我国有“五服”的说法,这是最先起源于周朝的说法。周王把天下分封,王城周围500里内叫甸服,再往外500里叫侯服,再往外500里叫绥服,依次还有要服、荒服,共“五服”,是个区域概念,不同的服交纳不同的税负,享受不同的待遇,。

到了唐宋明清,“五服”就延伸到家庭伦常中来了,是指家中若是有人去世,就把这个人的亲属按和此人的亲疏关系分为“五服”,分别是斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,在不同的服里面服丧长短不一样。其中斩衰一般是指逝者的子女,服丧时间最长,一般是3年,在这3年里,不能穿好的,不能吃好的,总之要哀痛逝者。在齐衰这个服里面的人服丧时间就短一点,大概一年,大功的人更短,半年,依次类推。

女子服斩衰,并须以生麻束起头发,梳成丧髻。丧服要用最粗的生麻布制作,断处外露不缉边,丧服上衣叫“衰”,因称“斩衰”,表示毫不修饰以尽哀痛,服期三年。

我们看她的丧服,的确是粗麻布,没有缉边,的确是用麻布挽成丧髻

三顾茅庐故事发生在东汉末,词是西晋三国志出师表里

重点看林殊那个玉佩,一般人玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧,但是这个林殊例外,我真的很失望( ▼-▼ )突然明白为什么有的演员有潜质但没火起来的原因了。。。

有的地方我还是不确定,暂时更到这里了

————————————————————————

为琅琊榜正名写的一点答案,实在是无法容忍玛丽苏这样的词扣在琅琊榜上面

【我id随云其实算是我真名,其他各种网站不是叫随云就叫弈心随云,免得再次引起误会,特加说明】

————这估计是我在知乎上get到最多关注的一个答案,我会好好加油持续更新,直到电视剧完结那天,谢谢点赞点感谢的人—————————————————————————

所有的人都有礼服|官服,正服和居家便服若干替换穿。

不仅全都正确的右纫了而且所有人都严谨的束发结髻

甚至所有称为士子的人都佩玉,而且根据职级场合身份不同,看得出性质材质上的分别。

更棒的是玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧【刚找到一个反例林殊( ▼-▼ )后面有补图,看细节无意发现的。。。

比如官员按级别分别着紫,红,绿逐级递减

布料的暗纹,据说古代人的衣服就是这样,除了平民是素面的棉布麻布(小苏的白衣装就是),单凡有点品级可以着缎的,都是有提花织纹的或者遍覆文绣,不会用光板布。

还有有品级的人的正装前面有敝膝,便装时会加上半袖马甲型的外褂。到目前为止,还没有看见错了或者不伦不类的装扮呢

根据《舆服志》提到中国古代禁止平民禁止穿绸缎,禁止用金饰,然而玉饰和毛皮并不在禁止范围内,只有清朝那个朝代才连毛皮都分等级所以玉冠玉簪随便戴,根据大戏看北京一期节目里相关演员提到用的确实是玉,可见其用心

这件衣服很明显是棉布,然而料子很好(松江三梭布价格真的高过一般绸缎好吗)白色不招眼,看在他的文士身份和才名上,一般人不会去计较,而有些古装电视剧里面的人穿着的材质好像窗帘布,这里不招黑所以不举例子

质感非一般的好,光滑、笔挺,带着暗纹,色泽也非常好,以白色为主,清新自然,再加上发饰确实符合云南特色

郡主的这个造型,发髻部分感觉上有点像桃心髻,用的饰物不同而已,柳叶眉并不太细,配上凤眼也不会给人柔柔弱弱的感觉。郡主的服装样式在剧里基本都是男性化的,和靖王的很像,两个人也都是窄袖(胡袖),只是用色纹章还是很女生的。

她的披风,虽然反光,但是花纹依然精细而这种反光的叫做锦,古代也就只有贵族穿得起,上面的花纹称之为绣,贵族等级不同,绣纹也不同,所以郡主这个称得上衣冠锦绣了,当然剧中等级最高的皇帝那就更不得了,目测提花棉面料

越娘娘的分梢眉(应该是吧,流行于唐代麟德年间)如此妩媚,再配上她那双招魂儿的桃花眼,简直时时刻刻都在暗送秋波,越娘娘的发髻(尤其素面那张)应该算是普通的圆髻吧,但是加上珠钗凤冠以后也还是很贵气。剧里所有的服装样式都是改良版的,没有完全沿袭古代风格,所以都很好看,但都沿袭了汉代“以纹为贵”的特点,纹章都很美。越娘娘衣服内里基本是直领儒/交领儒+诃子+长裙的样式,是唐以后才兴起的穿法,区别在于束腰时把诃子和长裙束在一起了。至于外面那个对襟广袖的袍子是什么状况我就不知道了。宮羽姑娘那套行头内里的样式和越娘娘差不多,至于外套应该是由明代的对襟广袖衫改良来的吧。

静嫔的性格就是稳重沉静型,太华丽的造型反而不适合她,然后根据资料显示她的发型属于唐代女子高鬓发式改良版

部分补充静嫔其他发式问题解读——毕竟离题万里

琅琊榜电视剧里面,静嫔的发型为什么不是发髻呢? - 随云的回答

这三重衣由外到内的布料厚度、质感、裁剪多么平衡和谐,才有这条漂亮的褶皱,最里一重是假领假袖,但做得够逼真

关于三重衣的解释,汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式,形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

皇帝的服装嘛,就有点意思了,目前为止只穿过常服,干什么都是常服,而且样式是最简单的汉代男子常服,只是颜色是暗黄或者暗黑(先秦服黑,汉文帝以后服黄)腰带是玉带,外套深衣大氅,剧里所有亲王级别的人物都有各种改良的深衣大氅,郡主那件外套应该也算,然而古代女子一般都是不能穿大氅的,不用系腰带的女式长外套,应该只有唐和明的大袖衫和明的褙子了吧,还都不是无袖。

《礼记正义 卷二十七 内则第十二》 子事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,拂髦、冠、緌、缨、端、韡、绅,搢笏。咸,皆也。縰,韬发者也。总,束发,垂后为饰。拂髦,振去尘著之;总,亦缯为之,以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也。 髦者,发至眉,子事父母之饰.

以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也,这里可以看出男子的弱冠前发型是没有统一形制,也就是这种半束半披的现象存在,只是前提是弱冠前,不过梅长苏毕竟此时是江湖人士,所以大家也就睁一只眼闭一只眼,看他耍帅就行了(●'?'●),这里只是纠正下一些人误以为古代男子除幼童外必须束发的观念

我记得有采访说服饰道具都是按汉朝礼制而设置的,看男子的冠帽及佩绶就能看出他们的等级和身份。女子也是。宫中而且剧里的服饰不像其他古装剧一样颜色花哨。越是上位者服饰颜色越深,只有皇帝的服饰是纯黑。这点完全符合西汉的特点,而皇子和皇帝带的汉代冠也证明是按西汉时期的礼制。(秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连,结于颌下,至东汉则先以巾帻包头,而后加冠,这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。)

这张图是用来比照上面图中太子的禁步,其规格不是一般人可以适用

禁步是古代的一种饰品。将各种不同形状玉佩,以彩线穿组合成一串系在腰间,最初用于压住裙摆。佩戴行步之时,发出的声音缓急有度,轻重得当。如果节奏杂乱,会被认为是失礼,古人对此是十分注重的。贾谊《新书·容经》有云:“古者圣王居有法则,动有文章,位执戒辅,鸣玉以行。”

这张图是陶案,高度适中,这算是由低矮形家具逐渐向高形家具过渡的一个表现吧。类比上图皇帝用的那个东西吧

一般宫女和女官的区别,蓝衣服这个加冠了,我记得后宫的女官才有这个权力

他的身份是一方王爷,身份原因很明显左边图为一条龙纹,还是四爪金龙,因为皇帝才能用五爪龙,藩王要少一爪

————————————一些乱入的科普知识

有人提到这里月饼这个词朝代问题,月饼在很久以前就有,但是确定月饼名称是在唐朝,之前有叫胡饼还有一些其他名字

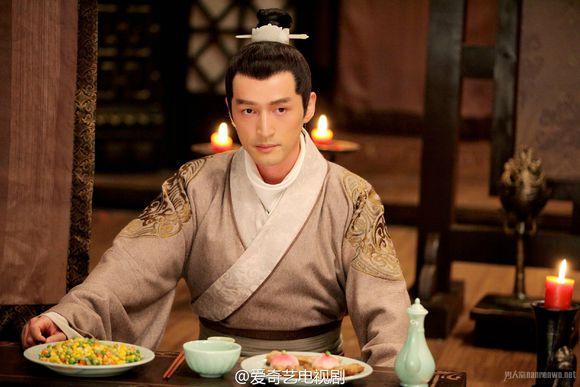

玉米炒红萝卜丁炒豌豆这道菜,玉米明朝晚期引入中国。胡萝卜13世纪。豌豆早一些,汉朝

根据推测这可能是他们的午饭……

第二张图很明显是凤冠,很符合人物身份,然后注意下口红这个细节

皇后的口红颜色是正红,代表正宫正妻,贵妃的口红颜色是玫红,代表妃妾侧室

这里一共三张图,第一张图和第二张图都来自琅琊榜,初看只是精细或许很难想太多,但是对比第三张图就见高下了,第三张图的灯笼样式来自天朝建国时日本设计家为天安门墙上设计出来,取材于我国古代和日式风格的作品,其实与我国古代花灯灯笼没有直接关系,很多电视剧里面瞎搞就随便做成点缀了,这里不举例子,实在太多

重点已经全部标出,论处女座导演的用心之处(●'?'●)身份不同材质不同,没有一点点马虎

螺黛又叫" 螺子黛 "。是古代妇女用来画眉的一种青黑色矿物颜料。螺子黛出波斯国 ,每颗值十金。 欧阳修《阮郎归》词之五:"浅螺黛,淡燕脂,闲妆取次宜。"后引申为蛾眉的代称。

三省六部到隋朝才确立

汉朝及以前,那时候是开裆裤。唐朝时候就是正坐,?坐并行,同时胡坐渐渐传入。南北朝后开始流行胡坐,及宋时,已取正坐而代之。

中国在魏晋南北朝引进了裤子,唐朝前后引进了椅子.

并且需要一提的是,席地坐不一定就是跪坐(正坐),还可以盘腿坐,古人称胡坐。

很长时间里,胡坐被华夏礼仪看作失礼的表现(胡坐,顾名思义即胡人的坐姿),而跪坐才是华夏古人的标准坐姿。五胡乱华以后,北方为少数民族统治,想来胡坐在中原就“堂而皇之”了。

不久少数民族接受汉文化,但不知有无接受与传统汉族礼制紧密相关的跪坐(正坐),至少后来的隋唐由于是汉族政权,应当有所回归。

但隋唐又跟以往的汉族朝代不同,此时中国进入了历史上最具有文化包容力和兼容并蓄的时代,估计已不会象先秦汉魏那样强烈地排斥胡坐了,而是“胡汉”和睦,只不过跪坐(正坐)仍具有传统礼法的地位。

那时的男士盘腿而坐应当不会被人诟病了,但女子估计还不行。

到了五代时期,胡坐就已经相当普遍,虽仍旧是坐“地”,“平面”式起居并无大变,但已为日后在椅子上生活做好了过渡性准备——因为盘腿坐可以看作是居于跪坐和坐椅之间的“折中”形式。

关于孝服的问题,在中国,生老病死都是大事,丧事尤其大。

在我国有“五服”的说法,这是最先起源于周朝的说法。周王把天下分封,王城周围500里内叫甸服,再往外500里叫侯服,再往外500里叫绥服,依次还有要服、荒服,共“五服”,是个区域概念,不同的服交纳不同的税负,享受不同的待遇,。

到了唐宋明清,“五服”就延伸到家庭伦常中来了,是指家中若是有人去世,就把这个人的亲属按和此人的亲疏关系分为“五服”,分别是斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻,在不同的服里面服丧长短不一样。其中斩衰一般是指逝者的子女,服丧时间最长,一般是3年,在这3年里,不能穿好的,不能吃好的,总之要哀痛逝者。在齐衰这个服里面的人服丧时间就短一点,大概一年,大功的人更短,半年,依次类推。

女子服斩衰,并须以生麻束起头发,梳成丧髻。丧服要用最粗的生麻布制作,断处外露不缉边,丧服上衣叫“衰”,因称“斩衰”,表示毫不修饰以尽哀痛,服期三年。

我们看她的丧服,的确是粗麻布,没有缉边,的确是用麻布挽成丧髻

三顾茅庐故事发生在东汉末,词是西晋三国志出师表里

重点看林殊那个玉佩,一般人玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧,但是这个林殊例外,我真的很失望( ▼-▼ )突然明白为什么有的演员有潜质但没火起来的原因了。。。

有的地方我还是不确定,暂时更到这里了

————————————————————————

为琅琊榜正名写的一点答案,实在是无法容忍玛丽苏这样的词扣在琅琊榜上面

这件衣服很明显是棉布,然而料子很好(松江三梭布价格真的高过一般绸缎好吗)白色不招眼,看在他的文士身份和才名上,一般人不会去计较,而有些古装电视剧里面的人穿着的材质好像窗帘布,这里不招黑所以不举例子

这件衣服很明显是棉布,然而料子很好(松江三梭布价格真的高过一般绸缎好吗)白色不招眼,看在他的文士身份和才名上,一般人不会去计较,而有些古装电视剧里面的人穿着的材质好像窗帘布,这里不招黑所以不举例子

质感非一般的好,光滑、笔挺,带着暗纹,色泽也非常好,以白色为主,清新自然,再加上发饰确实符合云南特色

质感非一般的好,光滑、笔挺,带着暗纹,色泽也非常好,以白色为主,清新自然,再加上发饰确实符合云南特色 郡主的这个造型,发髻部分感觉上有点像桃心髻,用的饰物不同而已,柳叶眉并不太细,配上凤眼也不会给人柔柔弱弱的感觉。郡主的服装样式在剧里基本都是男性化的,和靖王的很像,两个人也都是窄袖(胡袖),只是用色纹章还是很女生的。

郡主的这个造型,发髻部分感觉上有点像桃心髻,用的饰物不同而已,柳叶眉并不太细,配上凤眼也不会给人柔柔弱弱的感觉。郡主的服装样式在剧里基本都是男性化的,和靖王的很像,两个人也都是窄袖(胡袖),只是用色纹章还是很女生的。 她的披风,虽然反光,但是花纹依然精细而这种反光的叫做锦,古代也就只有贵族穿得起,上面的花纹称之为绣,贵族等级不同,绣纹也不同,所以郡主这个称得上衣冠锦绣了,当然剧中等级最高的皇帝那就更不得了,目测提花棉面料

她的披风,虽然反光,但是花纹依然精细而这种反光的叫做锦,古代也就只有贵族穿得起,上面的花纹称之为绣,贵族等级不同,绣纹也不同,所以郡主这个称得上衣冠锦绣了,当然剧中等级最高的皇帝那就更不得了,目测提花棉面料 越娘娘的分梢眉(应该是吧,流行于唐代麟德年间)如此妩媚,再配上她那双招魂儿的桃花眼,简直时时刻刻都在暗送秋波,越娘娘的发髻(尤其素面那张)应该算是普通的圆髻吧,但是加上珠钗凤冠以后也还是很贵气。剧里所有的服装样式都是改良版的,没有完全沿袭古代风格,所以都很好看,但都沿袭了汉代“以纹为贵”的特点,纹章都很美。越娘娘衣服内里基本是直领儒/交领儒+诃子+长裙的样式,是唐以后才兴起的穿法,区别在于束腰时把诃子和长裙束在一起了。至于外面那个对襟广袖的袍子是什么状况我就不知道了。宮羽姑娘那套行头内里的样式和越娘娘差不多,至于外套应该是由明代的对襟广袖衫改良来的吧。

越娘娘的分梢眉(应该是吧,流行于唐代麟德年间)如此妩媚,再配上她那双招魂儿的桃花眼,简直时时刻刻都在暗送秋波,越娘娘的发髻(尤其素面那张)应该算是普通的圆髻吧,但是加上珠钗凤冠以后也还是很贵气。剧里所有的服装样式都是改良版的,没有完全沿袭古代风格,所以都很好看,但都沿袭了汉代“以纹为贵”的特点,纹章都很美。越娘娘衣服内里基本是直领儒/交领儒+诃子+长裙的样式,是唐以后才兴起的穿法,区别在于束腰时把诃子和长裙束在一起了。至于外面那个对襟广袖的袍子是什么状况我就不知道了。宮羽姑娘那套行头内里的样式和越娘娘差不多,至于外套应该是由明代的对襟广袖衫改良来的吧。

这三重衣由外到内的布料厚度、质感、裁剪多么平衡和谐,才有这条漂亮的褶皱,最里一重是假领假袖,但做得够逼真

这三重衣由外到内的布料厚度、质感、裁剪多么平衡和谐,才有这条漂亮的褶皱,最里一重是假领假袖,但做得够逼真 皇帝的服装嘛,就有点意思了,目前为止只穿过常服,干什么都是常服,而且样式是最简单的汉代男子常服,只是颜色是暗黄或者暗黑(先秦服黑,汉文帝以后服黄)腰带是玉带,外套深衣大氅,剧里所有亲王级别的人物都有各种改良的深衣大氅,郡主那件外套应该也算,然而古代女子一般都是不能穿大氅的,不用系腰带的女式长外套,应该只有唐和明的大袖衫和明的褙子了吧,还都不是无袖。

皇帝的服装嘛,就有点意思了,目前为止只穿过常服,干什么都是常服,而且样式是最简单的汉代男子常服,只是颜色是暗黄或者暗黑(先秦服黑,汉文帝以后服黄)腰带是玉带,外套深衣大氅,剧里所有亲王级别的人物都有各种改良的深衣大氅,郡主那件外套应该也算,然而古代女子一般都是不能穿大氅的,不用系腰带的女式长外套,应该只有唐和明的大袖衫和明的褙子了吧,还都不是无袖。 《礼记正义 卷二十七 内则第十二》 子事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,拂髦、冠、緌、缨、端、韡、绅,搢笏。咸,皆也。縰,韬发者也。总,束发,垂后为饰。拂髦,振去尘著之;总,亦缯为之,以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也。 髦者,发至眉,子事父母之饰.

《礼记正义 卷二十七 内则第十二》 子事父母,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰、笄、总,拂髦、冠、緌、缨、端、韡、绅,搢笏。咸,皆也。縰,韬发者也。总,束发,垂后为饰。拂髦,振去尘著之;总,亦缯为之,以束发之本,而垂馀於髻后以为饰也。 髦者,发至眉,子事父母之饰.  我记得有采访说服饰道具都是按汉朝礼制而设置的,看男子的冠帽及佩绶就能看出他们的等级和身份。女子也是。宫中而且剧里的服饰不像其他古装剧一样颜色花哨。越是上位者服饰颜色越深,只有皇帝的服饰是纯黑。这点完全符合西汉的特点,而皇子和皇帝带的汉代冠也证明是按西汉时期的礼制。(秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连,结于颌下,至东汉则先以巾帻包头,而后加冠,这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。)

我记得有采访说服饰道具都是按汉朝礼制而设置的,看男子的冠帽及佩绶就能看出他们的等级和身份。女子也是。宫中而且剧里的服饰不像其他古装剧一样颜色花哨。越是上位者服饰颜色越深,只有皇帝的服饰是纯黑。这点完全符合西汉的特点,而皇子和皇帝带的汉代冠也证明是按西汉时期的礼制。(秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连,结于颌下,至东汉则先以巾帻包头,而后加冠,这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。) 这张图是用来比照上面图中太子的禁步,其规格不是一般人可以适用

这张图是用来比照上面图中太子的禁步,其规格不是一般人可以适用

一般宫女和女官的区别,蓝衣服这个加冠了,我记得后宫的女官才有这个权力

一般宫女和女官的区别,蓝衣服这个加冠了,我记得后宫的女官才有这个权力 他的身份是一方王爷,身份原因很明显左边图为一条龙纹,还是四爪金龙,因为皇帝才能用五爪龙,藩王要少一爪

他的身份是一方王爷,身份原因很明显左边图为一条龙纹,还是四爪金龙,因为皇帝才能用五爪龙,藩王要少一爪 有人提到这里月饼这个词朝代问题,月饼在很久以前就有,但是确定月饼名称是在唐朝,之前有叫胡饼还有一些其他名字

有人提到这里月饼这个词朝代问题,月饼在很久以前就有,但是确定月饼名称是在唐朝,之前有叫胡饼还有一些其他名字 玉米炒红萝卜丁炒豌豆这道菜,玉米明朝晚期引入中国。胡萝卜13世纪。豌豆早一些,汉朝

玉米炒红萝卜丁炒豌豆这道菜,玉米明朝晚期引入中国。胡萝卜13世纪。豌豆早一些,汉朝 第二张图很明显是凤冠,很符合人物身份,然后注意下口红这个细节

第二张图很明显是凤冠,很符合人物身份,然后注意下口红这个细节

这里一共三张图,第一张图和第二张图都来自琅琊榜,初看只是精细或许很难想太多,但是对比第三张图就见高下了,第三张图的灯笼样式来自天朝建国时日本设计家为天安门墙上设计出来,取材于我国古代和日式风格的作品,其实与我国古代花灯灯笼没有直接关系,很多电视剧里面瞎搞就随便做成点缀了,这里不举例子,实在太多

这里一共三张图,第一张图和第二张图都来自琅琊榜,初看只是精细或许很难想太多,但是对比第三张图就见高下了,第三张图的灯笼样式来自天朝建国时日本设计家为天安门墙上设计出来,取材于我国古代和日式风格的作品,其实与我国古代花灯灯笼没有直接关系,很多电视剧里面瞎搞就随便做成点缀了,这里不举例子,实在太多

重点已经全部标出,论处女座导演的用心之处(●'?'●)身份不同材质不同,没有一点点马虎

重点已经全部标出,论处女座导演的用心之处(●'?'●)身份不同材质不同,没有一点点马虎

螺黛又叫"

螺黛又叫"  三省六部到隋朝才确立

三省六部到隋朝才确立 汉朝及以前,那时候是开裆裤。唐朝时候就是正坐,?坐并行,同时胡坐渐渐传入。南北朝后开始流行胡坐,及宋时,已取正坐而代之。

汉朝及以前,那时候是开裆裤。唐朝时候就是正坐,?坐并行,同时胡坐渐渐传入。南北朝后开始流行胡坐,及宋时,已取正坐而代之。 关于孝服的问题,在中国,生老病死都是大事,丧事尤其大。

关于孝服的问题,在中国,生老病死都是大事,丧事尤其大。 三顾茅庐故事发生在东汉末,词是西晋三国志出师表里

三顾茅庐故事发生在东汉末,词是西晋三国志出师表里 重点看林殊那个玉佩,一般人玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧,但是这个林殊例外,我真的很失望( ▼-▼ )突然明白为什么有的演员有潜质但没火起来的原因了。。。

重点看林殊那个玉佩,一般人玉佩都戴着身前(正确的) 而不是现代风格的置于身侧,但是这个林殊例外,我真的很失望( ▼-▼ )突然明白为什么有的演员有潜质但没火起来的原因了。。。