3. 辉煌宫殿

柏林有两处主要的宫殿,分别是市内西边的夏洛腾宫Schalottenburg,和西南郊的波茨坦桑苏西宫Sanssouci。可惜两处室内都禁止照相,所以我只有室外的照片。

我在夏洛腾宫

夏洛腾宫坐地铁U2线到苏菲•夏洛腾广场站下车Sophie Charlotten Platz,向西走200米。这是1699年最后一任勃兰登堡选帝侯,和第一任普鲁士国王腓特烈一世的妻子,第一位普鲁士王后夏洛腾名字命名的宫殿。

柏林西南郊外的波茨坦,有大片宫殿和花园,当年由普鲁士腓特烈大帝开始修建,后来二次大战德国投降之后,英美苏三大国首脑在这里开会,发布敦促日本无条件投降的波茨坦公告。波茨坦的交通还算方便,从市内坐S 1 线到头就是波茨坦火车站,站前再坐695路公共汽车。可是整个宫殿体系尺度太大,内部各个景点之间的距离太长,从桑苏西夏宫到新宫,一条花园大道长1.5公里。我那天清晨去东郊的Treptower公园苏军纪念碑走错了,已经走了足有3,4公里冤枉路,然后在波茨坦王宫里面这3公里又走得很急,夜里再去参观博物馆又是个需要体力的任务,那天真的是暴走一族,减肥效果极为明显。

桑苏西的中心是夏宫,腓特烈大帝建造的整个波茨坦palace complex第一处宫殿。当时腓特烈只想要一处坐落在花园里面,避开国事纷扰的隐居地,所以给宫殿取名Sanssousi,是法文“无忧宫”。这宫殿很小,只是一字排开的平房,10个主要房间而已。完全是腓特烈本人设计的,这有流传到今天的陛下御笔草图为证。可是腓特烈毕竟不是专业设计师,在设计问题上他跟主持工程的建筑师发生岐见:建筑师想要再建一个半地下层,把主楼层托起来,而腓特烈坚持己见,甚至解雇了建筑师。结果呢,因为宫殿坐落在高地上,主楼层不够高,使得台地遮挡了一部分从窗户看低处花园的视线,而且宫殿直接坐落在地面上,有潮湿的问题。

腓特烈大帝不仅是军事政治上的奇才,而且颇有艺术细胞,他喜欢在夏天引退到这里来,画画吹长笛。这座宫殿是典型的洛可可风格,装饰繁复,壁画和雕塑的主题,用轻松享乐的场景,代替了巴洛克风格的英雄主义史诗。腓特烈死后也安葬在无忧宫。

这是我在桑苏西夏宫门前。

夏宫只能定点参观,买票的时候会指定一个时间,一批批地跟导游进入,进门的时候会发给你多种语言的自动语音解说,还要套上软拖鞋,以免磨损大理石地面。

我在冬天去波茨坦,所以花园和喷泉肯定没有什么可看的。从夏宫狂奔3里路,到另一处宫殿新宫Neues Palais。腓特烈在“七年战争”之后大难不死,开始修建新宫,这座巴罗克式的宫殿造得规模宏大,富丽堂皇,和夏宫形成鲜明对比。其实腓特烈本人根本很少使用新宫,他公开承认,这座宫殿就是用来炫耀给各国使节看,普鲁士经过7年战争的浩劫,仍然有足够的财力物力搞这样的工程。基本上新宫就是腓特烈大帝的“面子工程”。

新宫里面最有特色的是一个Grotto Hall,全部用海贝装饰,地面上也用大理石拼出各种海洋动物的图案。腓特烈大帝之后,历代普鲁士国王还用水晶,宝石等各种矿物来装饰这个大厅,使得它更见富贵逼人。这个贝壳厅,在欧洲的著名宫殿里应该算独一无二了。

新宫也要分批跟导游参观,可是只有德语导游解说,如果不讲德语的话,他会发给你英文的解说词,可以边走边对照着看。

新宫

在夏宫和新宫之间的大片花园里面,星星点点坐落着其他王宫建筑。这是画廊picture gallery旁边的风车,风车前面那个古装的人吹的乐器是长笛,这是有道理的:腓特烈大帝本人是个不错的长笛演奏家,还创作过多首长笛协奏曲。

这是花园里的“中国茶室”,怎么样,看起来一点也不象中国的吧?

其实这跟现在美国中餐馆里那些签语饼 fortune cookie,什锦素菜chop soy 一样,都是骗骗老外的“中国货”。具体地说,18世纪在欧洲宫廷有阵中国热,其实是把中国建筑和装饰里的一些元素,掺杂到当时流行的洛可可建筑风格里面,说是“中国风”,其实主体还是洛可可。欧洲很多宫廷里面,把小瓷瓶子放满大厅墙壁各处作为装饰,也是那时候的“中国元素”。

4. 战争遗迹

说起柏林,令人不得不想到第三帝国。我是战争史的爱好者,在柏林自然要注意很多二次大战和纳粹德国留下来的遗迹。事实上,我在柏林第一个完整的白天(26日),一清早就去了郊外的德国空军博物馆。在那里可以看到很多战时著名的德国飞机。这个地方离开市区很远,原本是德国空军战争学院驻地,著名的训练机场。周一关闭,其他时间9点到5点免费开放。最好是自己开车去,有免费停车场。如果象我一样坐公交,就从地铁U7 或者S5,S75到终点站施潘道Spandau,再在站前换乘135路公共汽车,在荒郊野外的Seekosso站下车,穿过马路,走很远穿过一片居民区,才能走到。可是等我走到那里一看:空军博物馆从12月22日到新年关闭!我事先就害怕白跑一趟,一直在查他们的官方网页,可是这次关闭在网页上完全没有通知。只好在铁丝网外面远远地拍两张飞机的照片,废然而回。就算给下次来柏林,找个借口吧。

路上经过施潘道,Spandau,可能大家会联想到施潘道监狱能不能去看呢?我也是久仰大名,事先在网上查过:施潘道监狱是战后专门关押纳粹战犯的地方,曾经长期在这里坐牢的战犯包括,第一任海军司令雷德尔元帅,第二任海军司令和德国元首邓尼茨元帅,希特勒青年团首领席拉赫,军工部长施佩勒,首任外长牛赖特。最后一名重量级战犯,纳粹副元首鲁道夫•赫斯,被判处无期徒刑,1987年病死于这所监狱。此后,为了防止新纳粹把这里变成一个纪念性的圣地,德国政府炸毁了施潘道监狱。所以现在连遗迹都没有留下。

同样命运的,还有希特勒的帝国总理府。它就在勃兰登堡门南边的威廉皇帝大道上,看看这张照片,就是一片普通的居民楼,没有任何特殊之处吧?其实这片住宅楼就坐落在原先的帝国总理府旧址。战后为了“去纳粹化”,原先的遗迹被彻底拆除,重新建造了这片住宅区。

总理府还有规模庞大的地堡,希特勒的总部就在地下,他自杀于此。战后虽然被炸毁而且遭到废弃,可是这样庞大的地下建筑体系,不可能完全毁得一点不剩下,现在还有一些私人旅游公司,offer希特勒地堡游,可以看到地堡的一部分遗迹。我自己喜欢军事,可我不同情纳粹,在柏林的时间又太紧,根本不想浪费在看地下遗迹上面,所以这次没有专门去看。美国的旅游频道播放过总理府地堡的专题片。随着旅游的人越来越多,而战争的记忆逐渐淡忘,我想,希特勒地堡被整修一下,单纯作为旅游点向游客开放赚钱,恐怕也是早晚的事情。

第三个遗迹是一片白地,只有地图上一个叫做“topology of terror”的地名。我自己也是在市内随便转的时候偶然发现的。那是我在柏林的最后一天下午,基本景点都已经玩得差不多了,想起去这个topology of terror看看,究竟是什么名堂。因为地图上是一堵墙,又在著名的柏林墙查理检查站正西一个路口,所以我当时以为是柏林墙遗留下来的一部份。

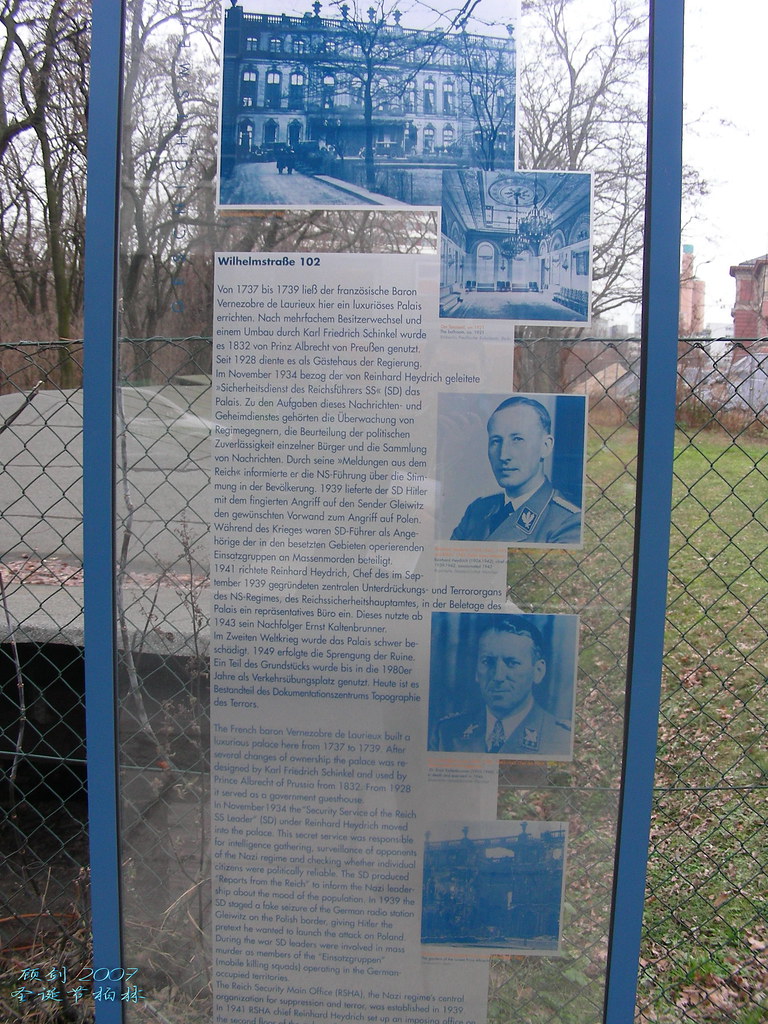

到那里一看才明白:根本不是那么回事。这就是纳粹最为恐怖的权力机构,党卫队国家保安总局的所在地! 现在这里是一片象建筑工地似的空地,只有沿街有一条沟,下面有些展览图片。

我记得非常清楚,在所有的史书上,都说“阿尔布赖希特亲王大街的盖世太保总部”,可是现在的柏林地图上没有这条街。看了说明我才知道,阿尔布赖希特亲王大街这个名字太过臭名昭著,所以战后改叫Nieder Kirchner街。它就在这条街和威廉大道交口处,向正北两站地铁就是勃兰登堡门,正东一个路口,就是柏林墙查理检查站。

其实与普通人的想象相反,所谓“党卫队”,总体上是个庞杂而效率低下的组织,里面什么人都有,但是党卫队内部有那么几大块机构,那是组织严密的:其中有武装党卫队,在前线作战,就是电影里面的“党卫军”;另一块是警察,也就是说,全德国的警察,都属于党卫队的范畴,当然这一块和普通人想象的党卫队没有什么共同点;再有就是这个国家保安总局:这才是人们通常理解的恐怖的党卫队。大名鼎鼎的盖世太保(秘密政治警察)头目繆勒,统管纳粹全部间谍工作的国外情报处处长舒伦堡,和统管所有种族清洗屠杀犹太人事务的艾希曼,才只不过是这个保安总局下面的处室头目而已。另外,保安总局还有一个处是总管全德国的刑警重案组侦探的。

这张说明牌上的两张照片,是国家保安总局的前后两任局长:上面是第一任海德里希,1942年在捷克被英国军情五处派特工刺杀;下面是奥地利人卡尔登勃鲁纳,战后纽伦堡审判的时候被绞死。

看过了党卫队的遗迹,自然也要看看犹太人博物馆。这是由 一位美国籍波兰犹太裔建筑师 设计的现代派建筑,落成于2001年,它的外形破碎而压抑,整个外壳电镀一层锌,随着岁月流逝,锌渐渐氧化会变成暗蓝色。

因为我写二次大战的文章时候喜欢写德军,所以偶尔会有人骂我同情纳粹。其实这太幼稚了,我只是喜欢德军将领的战争艺术,意识形态上,不但对纳粹不感冒,其实反而比较喜欢犹太人,尤其对战后以色列国家以斗争求生存的顽强精神,颇为欣赏。犹太人是个非常有智慧的民族,为世界贡献了象马克思,爱因斯坦这样的天才,而且起码就在美国的犹太人而言,和我们中国人有非常相似的传统美德。我本不相信民族有优劣之分,可是如果民族真有优劣的话,我想犹太人怎么也得算优等民族吧?为什么希特勒要迫害犹太人呢?

其实,根本不是希特勒发明的反犹。欧洲的反犹主义其来有自,希特勒是把它推到了种族清洗的极致(你去看看莎士比亚的“威尼斯商人”就知道了,莎翁也是个反犹主义者呢)。简单地说,这里有宗教,民族,经济几方面原因:宗教上,犹太教是最早信奉上帝耶和华的一神教,是基督教和伊斯兰教的共同源头,圣经旧约就是犹太教经典。救世主弥赛亚Messiah的传说就源于犹太教。因为我自己不是其中任何一个教的信徒,如果让我从世俗的历史学角度来说,不把耶稣基督当作神的话,那么他本人就是犹太人,而且是个宗教改革者,不见容于犹太上层社会,被处死了。基督教认为耶稣基督就是上帝派来的救主,而犹太人处死了基督,犹太教则不认为基督是救主,还在等着他们的救世主降临。这是欧洲基督教国家迫害犹太人的宗教渊源。在民族习惯上,自从犹太人被古罗马帝国赶出耶路撒冷之后,他们流浪于世界各地,要保持自己的民族特性,不被当地人同化,就要保留很多自己的风俗习惯。打个比方,班级里朋友最多的,总是能和大家玩到一起的,随和的同学,如果一个同学太自我,行为太怪异,那有谁喜欢他呢?在经济上,中世纪欧洲人认为放贷款,从事银行业务是不道德的,无论圣经还是古兰经,都不允许从事贷款牟利。既然基督徒不能从事金融业务,而各国国王和贵族无论为了打仗还是享受,都需要借钱,那么犹太人就填补这个空缺了。偏偏银行业又是个特别来钱的行业。你想,如果一个人又有钱,又被大家所憎恨,没什么人支持他,还不享受法律保护,你不抢他抢谁啊?所谓“匹夫无罪,怀壁其罪”是也。

柏林城中最显眼的战争遗迹,很可能是德皇威廉纪念教堂了,它的位置得天独厚,坐落在动物园公交枢纽,和Kudamm商业街之间,又是这么显眼的一个高耸的废墟,你想错过也难哪。

德皇威廉纪念教堂

这座教堂历史不长,始建于1870年德意志帝国统一,威廉一世皇帝登基纪念。二战期间盟军反复轰炸柏林,全城一片废墟,这个教堂只剩下一座钟楼没塌,还缺了顶尖。战后德国政府决定不修复这座教堂,保留废墟原样作为战争的纪念。旁边的现代建筑,我以前看照片,一直以为是座办公楼,其实到了那里才发现,那是纪念教堂的一个组成部分,是座钟楼,和哥特式的旧钟楼形成对比,一残一新,颇有“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”的意义。

教堂的礼拜堂也是战后新建的现代派建筑,没有什么可看,旧教堂有历史陈列,天顶还有当年遗留下来的金碧辉煌的马赛克装饰顶画,非常漂亮。

这是天花板上残存的德皇登基马赛克画

陈列箱里中间那枚,是德皇佩戴的蓝色马克斯勋章。一次大战期间,德国最高战争勋章就是蓝色马克斯,二战期间,德国最高战争勋章是“带钻石,双剑,像树叶的骑士级铁十字勋章”。(橡树叶还分金银,金的只给了空军的鲁德尔上校一枚,银的共有26名军官获得)。那么在两次大战期间,都获得过德国最高战争勋章的,唯有隆美尔元帅和舍尔纳元帅两人。

二战末尾,苏军攻克柏林,之后盟国占领柏林多年,自然留下不止一处纪念碑。我这次专门去看了三个地方:两处苏军纪念碑,和二战德国投降签字仪式纪念馆。

德国投降博物馆在原先的东柏林,坐S3线到Karlshorst站下车,沿大道向正北走大约500米,右拐上一条卵石铺路的小街Rheinstein莱茵斯坦街,一直走到头就是。这里不收门票。但是没有任何英文解说,所有说明牌都是德文和俄文对照。

这是德国投降博物馆门前

这个地方坐落于一片幽静的高尚住宅区当中,原来是德国军官俱乐部,柏林解放前后,这栋建筑是白俄罗斯第一方面军司令朱可夫元帅手下,第13突击集团军司令别尔扎林上将的集团军司令部。因为别尔扎林被任命为柏林卫戍司令,这里就成了柏林卫戍司令部,因此德国投降正式签字仪式会在这里举行。

这是当年的签字大厅,因为室内灯光很暗,又不允许闪光灯,我不带三脚架,只好把相机架在一把椅子背上拍照,所以视点比较低。

这是朱可夫的元帅服,灯光太暗曝光时间过长,我拍模糊了。注意元帅服胸前最上排的4枚金星:朱可夫独一无二地4次荣获苏联英雄称号。朱可夫在战后出任苏军驻德占领军司令。

其实除了朱可夫,还有一位四次苏联英雄金星获得者——热爱荣誉的勃列日涅夫同志。不过总书记同志的四次苏联英雄,全都是他自己授予自己的。

柏林战役担任助攻方向,乌克兰第一方面军司令科涅夫元帅的军装。他在战后出任驻奥地利苏军司令。

苏军的柏林战役纪念碑有两处。普通游客一般能看到的,是在勃兰登堡门背后不远,沿着6月17日大道的那个。它由德国总理府废墟上的大理石建造,纪念碑两侧有T-34坦克和152毫米加农炮。

这个苏军纪念碑落成于1945年,后来德国分裂,柏林也分为东西,它位于战后的西柏林,所以苏联人1949年又在东柏林建造了另一处柏林战役苏军阵亡将士纪念碑。此处比较偏远,我27日清晨专门起个大早,坐环线S bahn到Treptower Park站,然后沿大道向城外步行才能到。

那天我功课还是事先做得很到位,路是没有找错,可是走过了入口还不知道,一个劲往前走,清早路上没有行人,也没法问路,等到发现公园已经到头,都快走到科佩尼克城了,于是再折返跑,纪念碑也是5千名苏军阵亡将士的墓园,所以里面的尺度也很大。

没办法,清晨郊外的空气真正好,就权当早锻炼了吧。

苏军纪念碑由两个持冲锋枪的苏军战士跪像作为入口,他们背后的旗帜雕塑,用帝国总理府的大理石建造。那天早晨阴天有雾,远处晨雾中模模糊糊的,就是纪念碑主体。在入口和纪念碑之间,左右各有8幅巨型石雕,代表苏联16个加盟共和国。(当时还是16个共和国,其中一个卡累利阿芬兰共和国在50年代撤销,最后剩下15个)

这是纪念碑上的雕塑:苏军战士一手持长剑,一手抱着战争孤儿。雕塑脚下的碑座里面有个原形石室,里面有马赛克壁画。当时清晨无人站岗,所以大门紧锁。

提到柏林的战争遗迹,不能不提著名的柏林墙。虽然不是二次大战的遗物,却是冷战最著名的象征。美国的总统们喜欢在这儿发表点豪言壮语什么的,总能抢到好多新闻媒体的镜头,象肯尼迪的 “我是柏林人 Ich bin ein Berliner。”,里根总统的“Mr. Gorbachev, tear down this wall!”之类。

现在看来,东德和苏联推行的那套治理模式,确实是反动多过进步的一面:否则为什么从来都是人们由柏林墙的东边向西边叛逃,从来没有人从西柏林试图偷渡东柏林呢?柏林墙建成以来,很多人试图以各种各样的办法越过它,有些人成功了,更多的人被射杀在墙前。柏林墙的倒塌,成为冷战结束,苏东模式彻底解体最鲜明的政治象征符号。

当年美国和苏联控制区之间的查理检查站,现在是最负盛名的柏林墙旅游景点,它在地铁科赫街站Kochstrasse,夜里开放到10点钟,所以可以在其他景点关门之后再来。这里凭柏林欢迎卡,门票打折。

在这里有个博物馆Mauer Museum,展出柏林墙历史上各种各样越过柏林墙投奔自由的方法和用具,有些办法简直匪夷所思,比如有人试图从墙边高楼顶上,坐自制滑翔伞或者热气球飞过去,而且居然成功了。可惜博物馆内部不让拍照片。

顾剑的柏林 (中)

所有跟帖:

•

很诚实的报告:暴走的减肥效果明显。#2对比#1,小尖下巴都出来了

-dryadium-

♀

![]()

![]() (274 bytes)

()

08/02/2008 postreply

06:40:33

(274 bytes)

()

08/02/2008 postreply

06:40:33

•

中世纪也有早晚,很难一概而论

-顾剑-

♀

![]()

![]() (1003 bytes)

()

08/02/2008 postreply

07:15:26

(1003 bytes)

()

08/02/2008 postreply

07:15:26

•

顾大侠就是百科全书,膜拜啊~~!

-dryadium-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

14:27:54

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

14:27:54

•

暴走减肥,你该看看我5月在意大利的照片:)

-顾剑-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

07:29:18

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

07:29:18

•

下次去埃及,就更要暴走了,还没有什么好吃的,有利于减体重. :-))

-看风景-

♂

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

13:20:39

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

13:20:39

•

没办法我这人懒不愿锻炼,就依靠出门玩暴走保持身材呢

-顾剑-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:33:53

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:33:53

•

guess its common in history for certain religions

-abc2001-

♀

![]() (264 bytes)

()

08/03/2008 postreply

12:41:18

(264 bytes)

()

08/03/2008 postreply

12:41:18

•

可能是因为犹太教,基督教,伊斯兰教系出同源吧

-顾剑-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/03/2008 postreply

17:22:03

(0 bytes)

()

08/03/2008 postreply

17:22:03

•

说起二战后被拆毁的纳粹机构

-北京西城区-

♀

![]()

![]() (866 bytes)

()

08/02/2008 postreply

08:03:30

(866 bytes)

()

08/02/2008 postreply

08:03:30

•

"一个不堪回首的年代。"那段历史充满着人们应该好好总结的经验教训.

-看风景-

♂

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:13:01

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:13:01

•

关于穿越柏林墙

-Ycart-

♀

![]()

![]() (190 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:37:53

(190 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:37:53

•

不算什么,看过“the tunnel"真实故事,冒生命危险在柏林墙下挖长通道

-lilywxc-

♀

![]() (218 bytes)

()

08/02/2008 postreply

10:11:04

(218 bytes)

()

08/02/2008 postreply

10:11:04

•

西城人在德国,肯定对德国人心态和思维方式比我了解得深

-顾剑-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:31:46

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:31:46

•

多谢详细介绍.波茨坦和柏林墙是一定要去的,还有两个地方在俺的必到之列

-看风景-

♂

![]()

![]() (302 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:23:47

(302 bytes)

()

08/02/2008 postreply

09:23:47

•

我当时也准备去听柏林爱乐的音乐会

-顾剑-

♀

![]()

![]() (118 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:23:40

(118 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:23:40

•

顾侠写的游记真的让人身临其境,重温历史。

-Chuchairen-

♂

![]()

![]() (616 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:06:06

(616 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:06:06

•

二战时期德军里老派的军人和纳粹是格格不入的

-顾剑-

♀

![]()

![]() (580 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:14:56

(580 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:14:56

•

顾侠的游记中我尤其喜欢这一集

-王医生-

♂

![]()

![]() (263 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:39:12

(263 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:39:12

•

哈哈,我同事里最好的一个朋友是以色列来的苏联犹太人

-顾剑-

♀

![]()

![]() (260 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:05:10

(260 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:05:10

•

马克思创立共产主义理论,反对一切宗教,真是犹太人的"叛徒". :-))

-看风景-

♂

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

21:06:10

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

21:06:10

•

有个北京的朋友总称其为“马大拉比”,有个笑话

-顾剑-

♀

![]()

![]() (178 bytes)

()

08/02/2008 postreply

23:00:29

(178 bytes)

()

08/02/2008 postreply

23:00:29

•

这各口号最早见于柏林墙倒塌前东德的游行中

-王医生-

♂

![]()

![]() (153 bytes)

()

08/03/2008 postreply

09:03:44

(153 bytes)

()

08/03/2008 postreply

09:03:44

•

原来如此,谢谢王医生

-顾剑-

♀

![]()

![]() (699 bytes)

()

08/03/2008 postreply

17:20:15

(699 bytes)

()

08/03/2008 postreply

17:20:15

•

"社会主义-共产主义这个伟大社会试验的兴起,和最终失败"--不能称伟大吧?

-看风景-

♂

![]()

![]() (472 bytes)

()

08/03/2008 postreply

22:14:01

(472 bytes)

()

08/03/2008 postreply

22:14:01

•

写得很细。我对那个苏联纪念园印象尤深,但对它反感(图)

-种菜得菜-

♂

![]()

![]() (487 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:59:15

(487 bytes)

()

08/02/2008 postreply

11:59:15

•

大连那边的我倒真没看过

-顾剑-

♀

![]()

![]() (136 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:25:06

(136 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:25:06

•

当初要有顾侠的指南我柏林之行收获就大多了。但你说莎翁反犹不敢苟同

-浮生-

♀

![]()

![]() (1567 bytes)

()

08/02/2008 postreply

13:49:48

(1567 bytes)

()

08/02/2008 postreply

13:49:48

•

也许可以作不同的理解

-顾剑-

♀

![]()

![]() (152 bytes)

()

08/02/2008 postreply

16:43:20

(152 bytes)

()

08/02/2008 postreply

16:43:20

•

好帖!顾兄的游记总是厚积薄发,且游且议,发人深省!

-acme-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:03:35

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:03:35

•

哈哈,其实说白了就是废话太多:)

-顾剑-

♀

![]()

![]() (0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:27:26

(0 bytes)

()

08/02/2008 postreply

17:27:26

•

继续跟读,依然喜欢。人们怀疑莎翁反犹,主要因为他描写的

-饕哥-

♂

![]()

![]() (96 bytes)

()

08/03/2008 postreply

03:16:36

(96 bytes)

()

08/03/2008 postreply

03:16:36

•

也是,从作品判读作者很不准确的,比如从古龙小说:)

-顾剑-

♀

![]()

![]() (114 bytes)

()

08/03/2008 postreply

07:59:10

(114 bytes)

()

08/03/2008 postreply

07:59:10