老人们提起“天津卫”的吃和玩,那可就来了话题。天津当地流传很广的一句话说道:“京油子,卫嘴子,XX府的狗腿子”,由此可见天津人的爱吃、会吃程度非同一般,更甭提过年的时候了。今年过年特地回天津再次体验了一回津味的美食,过了一个津味十足的年。

就让我看图说话,看看咱天津卫的吃喝玩乐吧!希望大家用(rong)天津话读出图说的文字还能增加图文的乐趣。

“吹糖人”,那可是咱天津的传统手艺绝活,一般人玩不了。介玩意儿不仅可以吃,还可以举在手里玩。我小时候有了它那可叫做一个爱不释手的连吃带玩。

“画糖画”也是传统的一门手艺,要趁糖稀没凉的短时间内,画出各种造型实属不易。

有人叫这东西“糖葫芦”,可咱们天津人管这(jie)个叫“糖堆儿”,“糖堆儿”,知道吗?冬天里用红果裹上厚厚的一层糖衣,就好像拿糖堆起来的,又甜又酸可好吃了。

“棉花糖”,是小孩子们过年时必备的东西,尤其是小姑娘最喜欢。吃的你满脸满嘴都是甜甜的“棉花绒绒”。

您看看这“格格”吃得样子多可爱,一边吃一边“唆嘞”(天津话,的意思)手指头,看到我拍照,不好意思,慌忙用棉花糖遮住脸。

“大梨糕”,也是天津的特产,有点像糖瓜儿,但是咱天津的“大梨糕”不粘牙,又香又脆又甜。 不比“费列罗”、“大白兔”一类糖果差哪去····

介个不用介绍了,回民的“茶汤”。不仅那硕大的铜茶壶能吞云吐雾,您再看看那龙鼻子上还插着两个红绣球,多哏(gen)儿呀。在冰天雪地的北方,来上一碗热气腾腾的茶汤,暖暖身子甭提多开心了。

“年糕”,“打年糕”在我的印象里好似是南方的吃法。北方的年糕是黄颜色的,因为北方没有这白白的糯米面,所以过去北方吃的年糕过去是用黄黄的黍米面做成,再放进大锅里蒸熟的,上面还要摆放一些红枣。还可以切成一片片煎着吃。

“狗不理包子”、“十八街麻花”、“耳朵眼炸糕”、“崩豆张”·····都是天津家喻户晓的传统小吃,就不用多说了。

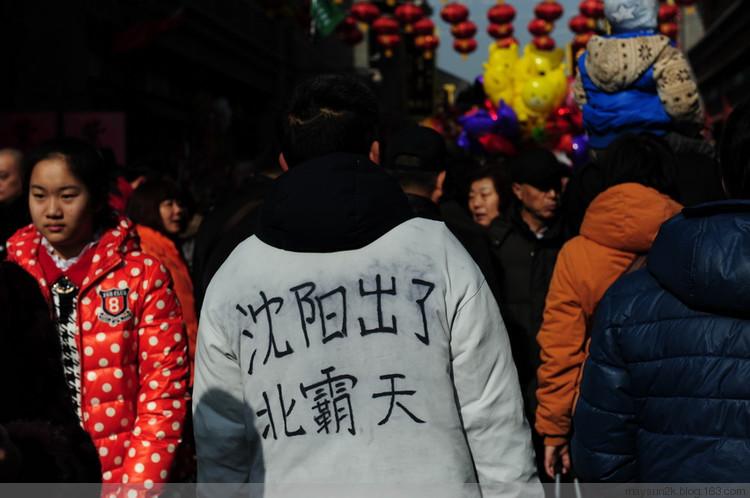

土洋结合的广告让人感觉到东西方文化的融合,也让人担心传统的东西是不是会变得浅浅地模糊。

吃完了,可不要乱扔,您看看这好好的花坛成了什么?乌烟瘴气,再加上满地污秽,实在有点那个了····过年啦,咱们大伙儿可要讲点文明,别给咱天津人抹黑哦。这是在鼓楼庙会上的情景。

光说吃不行,怎(neng)么着也得(dei)来点有文化的呀。

咱天津人过年可少不了一种特别的玩意儿,那就是“掉钱儿”。那可是北京没有,中国也不多见的。红彤彤的剪纸图案挂在门窗外,随风飘荡好不喜庆吉祥!

“翁葫芦”,这(jie)玩意儿在天津人口中形象的叫法。男女老少都会摆弄几下,可带劲啦。

生硬的秸秆皮,在老艺人灵巧的手里编出蝴蝶、大虾、蝈蝈等各种动物。

传统的风车不仅很漂亮,而且已经变得很现代了。

葫芦文化

彩绘葫芦

天津的鼓楼—“安西”、“镇东”、“定南”、“拱北”

杨柳青的年画是中国三大年画之一。

小试身手还中了一部“悍马”,可惜不过坚固,否则我就捐了去夺回钓鱼岛。

这是古时候有钱人的“车位”,您信吗?是滴,它是大门口拴马石,也就是今天的车位的概念了。

看看天津人的祈福无处不在,连车轮上都要贴上倒“福”。