塑化剂潜伏台湾三十年 消费者怨每天都在给儿子喂毒

塑化剂潜伏台湾三十年——“每天都在给儿子喂毒”

南方周末记者 孟登科 特约撰稿 袁端端

塑化剂是致癌物质,并被普遍认为会危害男性生殖能力、促使女性性早熟。多家台湾知名食品饮料及制药企业被检出产品加入塑化剂。

台湾以近三十年的时间建立起食品安全检测体系,但屡被学界预警的塑化剂怎样逃过监管?

大陆规定塑化剂不得用于油脂及婴儿食品包装。但在多种日用品尤其是食用油容器、保鲜膜、玩具、化妆品和洗涤剂中均有检出。

超过两百家台湾厂商的逾五百种产品检出塑化剂超标。食品、饮料及保健品类问题尤为严重。 (CFP/图)

超过两百家台湾厂商的逾五百种产品检出塑化剂超标。食品、饮料及保健品类问题尤为严重。 (CFP/图)“安全食品台湾造”沦陷

包括“统一”等龙头企业在内,涉及饮料、保健品和药品的超过两百家厂商涉案。这是台湾版的“三聚氰胺事件”。

“台湾版三聚氰胺”的盖子被揭开,完全是一个“意外”。

揭开盖子的是一名52岁杨姓女士,台湾卫生署食品药物管理局的一名普通检查员。2011年3月,在给某公司益生菌做例行稽查检测时,意外发现了一个异常讯号,这本不属于她的职责范围,因为此次检测主要是探究益生菌食品中是否含减肥西药或安非他命。

然而,这位细心的母亲还是花了两个星期的时间,将这个异常讯号与各种物质的图谱进行了一一比对,她意外发现,这个异常讯号其实就是本不该出现在食品中的塑化剂DEHP(学名为“邻苯二甲酸二酯”)。接下来的消息更令人吃惊:送检的益生菌食品中塑化剂 DEHP的浓度竟高达600ppm(百万分之一浓度),远超过台湾人均每日摄入标准1.029ppm。

卫生署直接将消息通知了台湾检方,循着益生菌生产厂商提供的线索,最终查出,一家名为昱伸的香料公司在其生产的食物添加剂“起云剂”中加入了塑化剂DEHP。

塑化剂DEHP被称为“环境荷尔蒙”,早在2006年9月间匈牙利布达佩斯举行的第六届“政府间化学品安全论坛”(IFCS)就曾明确提出,塑化剂DEHP是致癌物质。此外塑化剂还被普遍认为会危害男性生殖能力、促使女性性早熟。

5月23日,当昱伸香料公司的负责人赖俊杰被彰化地检署带走后,这个揭盖近两月之久的潘多拉盒子终于向公众敞开。

昱伸香料公司是台湾最大的起云剂供应商,它的沦陷随即引发台湾食品业的地震。

随着对昱伸公司上下游销售网络的监控和排查,涉案的企业和产品数量正与日俱增。涉案产品涵盖了运动饮料、果汁饮料、茶饮料、果浆果酱类、胶锭粉状5大类食品,此外还包括保健品和制药企业在内其他行业,甚至这把火还烧到了宝宝吃磨粉药用的调味糖浆。

截止到5月30日,受台湾“塑化剂”风波牵连的厂商已达206家,可能受到污染的产品522项。台湾食品界龙头“统一”、悦氏运动饮料、知名药企“宏星制药”在内的多个名牌企业都未能幸免于难。

台湾股市亦难逃厄运。从5月26日到30日为止,短短3个交易日,相关的食品、生物科技类个股,总计市值就蒸发掉了近百亿元新台币。

风波远未结束。

为了应对此次危机,台湾“卫生署”发出最后通牒:凡含有“卫生署”确认塑化剂污染起云剂及其相关产品者,必须立刻下架回收;如使用起云剂者,须于5月31日零时前提出安全证明,否则禁售;一旦查获制造贩卖或违法含塑化剂,将依法重罚,且一罪一罚。

然而,这项重典的“药效”并不乐观。

就在5月31日,全台湾终止食品含塑化剂行动日(D-Day)正式展开的当天,岛内各地检调、卫生机关对5大类食品展开稽查。一批供儿童食用的益生菌、乳酸咀嚼锭“比菲DODO锭”被验出DEHP浓度高达2108ppm,比官方标准1ppm高出了两千多倍。

一位母亲在网上撰文说,“自责到眼泪快掉下来,每天都在给儿子喂毒”,更多家长开始计划成立自救联盟,要向厂商索求赔偿,甚至不排除通过诉讼帮孩子讨回公道。

短短一个星期,台湾30年来苦心经营的食品安全的口碑就被彻底摧毁。台湾食品一度成了安全放心的代名词,高规格的食品安全标准和完备的食品安全管理体系,不仅让台湾自豪,也令世界瞩目。2008年大陆发生三聚氰胺事件时,“安全食品台湾造”的广告语曾令海峡此岸的大陆人民无比艳羡。

“这是全球首例DEHP污染案例,污染规模亦为世界罕见,是台湾版的三聚氰胺事件。”长期研究塑化剂的台湾清华大学化学系教授凌永健在接受南方周末记者采访时如是说。

2011年5月24日,生产悦氏运动饮料的名牌食品有限公司董事长陈进原与副总叶振业举行记者会,为饮料添加塑化剂道歉。 (CFP/图)

2011年5月24日,生产悦氏运动饮料的名牌食品有限公司董事长陈进原与副总叶振业举行记者会,为饮料添加塑化剂道歉。 (CFP/图)塑化剂如何逃过监管

塑化剂属于 “第四类毒性物质”,事实上厂商在使用时不需要向监管部门报备。

令公众疑惑的是,这个原本就不该出现在食品中的DEHP,是如何成为台湾食品安全管理体系的漏网之鱼的?

在台湾大学公共卫生学院教授詹长权看来,DEHP之所以酿成一次重大的公共卫生事件,最为关键的就是台湾管制架构的失效,“政府没有办法管理最新出现的一些化学品”。

目前,台湾市面上的化学物质有10万种左右,大部分都有毒性,而被台湾“环保署”列为毒性化学物质的只有271种,其中只有78种属于第四类毒性化学物质。

DEHP就属于第四类毒性物质,其管理采用“事后报备”,这意味着厂商在使用之前是不需要向监管部门进行备案说明的,“潜台词是相信厂商不会随便使用”,而所谓的事后报备往往就成了不报备,所以,“对于第四类有毒物质,监管只是名义上的”。

塑化剂DEHP对人体的危害,在台湾早已有了确定性研究。成功大学环境医学研究所李俊璋教授曾对76名体内含有塑化剂的孕妇做过长达4年的跟踪研究,结论是台湾岛内孕妇体内的塑化剂邻苯二甲酸酯类代谢物浓度过高,是美国孕妇的4到13倍,这将导致孕妇甲状腺素分泌过低,恐怕会影响胎儿中枢神经系统发育。在之后3年的追踪观察中,65个婴儿里,有31个婴儿观察到有雌性化倾向。“我们对DEHP的毒性认识已经是得到证实的。”李俊璋对南方周末记者说。

事实上,DEHP早就该被列入第一、二类毒害物质了。如果被列为第一、二类有毒物质,对其使用、买卖的管理都将更为严格,该物质的使用、流向,都须在管理部门进行严格的登记,如果是使用到食品企业的,就会很容易被发现,“今天的DEHP悲剧或许就可以避免了”。

中国大陆三聚氰胺事件以后,国务院办公厅所要求的从三聚氰胺的生产到销售到流通环节的全程实名登记制度,就是为了防止三聚氰胺产品及其废料流向食品和饲料加工企业。

詹长权还建议,对于添加到食品里的化学品应实行分类管理制度。“我们竟然允许食品工厂买化学品,这是不对的。如果化学品要放在食品里,就必须另开一个工厂,专门针对食品添加的化工厂。”

不过,再缜密、严格的监管,黑心的商家总还是有办法突破防线,此时检测体系就显得更为重要。

台湾清华大学化学系教授凌永健将此次事件的矛头直指检测制度。“三聚氰胺的含氮量的确很高,所以被用来替代蛋白质,而我们的检验方法只是针对氮含量,并不直接检测蛋白质,所以,三聚氰胺就成了伪装的蛋白质,根本原因就在于我们的检测既不直接测蛋白质,又不针对测三聚氰胺。”凌永健解释说,“同样的,我们的检测中心也不会检测DEHP,因为这并不在检测列表中。”

在台湾,通常的食品检测只是去看肯定性列表的物质是否含有、否定性列表物质是否没有,至于不在这两项列表上的物质,通常并不会引起检测员的注意。

然而,正是这样的小概率事件酿成了影响如此深远的食品安全事件。“今天只是意外发现了包括DEHP在内的六种邻苯二甲酸酯类物质,但以后说不定还会有什么我们不知道或长期忽略的物质出现。”“所以要建立完善的实验室检测制度,加强高校和研究机构的实验室专业检测,以弥补一般的政府检测部门所作的例行检测的不足。”凌永健解释说。他建议,每年都应做一次例行性的食物检测,并建立它的酯纹图库,后一年跟前一年相比,就会发现有什么新的化学物质出现。

除了提高DEHP一类的毒性物质监管、完善实验室检测体系,詹长权认为,还应继续完善食品追溯制度。

台湾是世界上第一个实行加工食品追溯制度的地区,将食品从原料来源、生产养殖、加工制造、运输仓储直到销售全过程中的每个阶段都视为下一阶段的源头,在各阶段进行登记。“卫生署”设立了专门的“加工食品追溯网”,消费者根据产品包装上的追溯码,可以全面了解生产者、产品来源地、农药检验是否合格等资讯。

“详细记录食品从农场到餐桌的履历,甚至是你买一块肉,刷下追溯码,就能知道这头猪是哪个厂生产的、怎么喂出来的、饲养员是谁。”詹长权说,“但是很遗憾,这个制度只局限于生鲜领域,肉制品、蔬菜、海鲜鱼类,且最近3年都是停滞的,如果追溯制度能扩大到其他领域的食品中,或许DEHP早就被发现了。”

然而,此次DEHP危机给台湾食品行业最大的打击,或许是公众对政府权威认证丧失信心。

台湾民众一直引以为傲的“台湾制造”有一 个 特有的标识 ,即GMP(Good Manufacturing Practice)微笑认证,这是一种特别注重制造过程中产品质量与卫生安全的自愿性认证体系。

自从台湾“经济部”上世纪90年代推行GMP制度以来,一般民众都认为,GMP微笑标志的食品是绝对安全的,而有关部门确定这些食品安全卫生的方法,就是通过定期或不定期的抽检。“过低的抽检率和对业者自觉的过度依赖是酿成此次大祸的重要原因。”

5月31日,台湾“经济部”官方网站最新公布的食品GMP认证产品塑化剂检验结果显示,不合格产品的生产厂家已增至9家,这9项食品的GMP认证资格被立即撤销。“重新树立台湾制造在全世界的信用,这对台湾是一个严峻的挑战。这是DEHP事件最大的影响。”凌永健说。

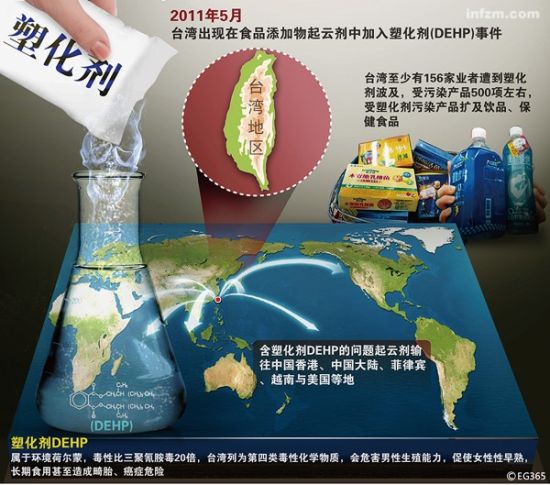

塑化剂事件波及大陆、香港、东南亚与美国。 (CFP/图)

塑化剂事件波及大陆、香港、东南亚与美国。 (CFP/图)“毒”波扩散

问题产品确认输往香港、大陆、东南亚与美国;香港民众已检出含塑化剂血液样本。

重塑台湾制造的世界美誉,首先要消弭此次塑化剂事件所引发的世界范围内的“毒”波。

台湾卫生部门表示,含DEHP的悦氏运动饮料,确认输往香港、大陆;成伟公司将问题起云剂外销到菲律宾与越南;传佳公司与云丞公司的问题果汁则输往美国;统一企业的有毒芦笋汁据称也已卖到了大陆……

台湾塑化剂事件已然成为了一起国际食品安全事件。

香港食物安全中心5月30日检测出,台湾制造的“动力运动饮料”和“动力运动饮品柠檬口味”两款产品的塑化剂的含量在11至43ppm之间,远高于每天可允许摄取量,因此从5月31日起禁止其进入香港,并停止其在港供应和销售,直至得到台湾官方的安全证明。

更令人震惊的消息在于,香港浸会大学生物系抽取了200位香港民众的血液样本,检验过后居然发现高达99%以上的样本含有塑化剂。尽管尚未有任何确切证据证明香港民众体内的塑化剂和食品有关,这一消息还是在香港岛内引起了轩然大波。