1908年11月14日傍晚时分(酉刻),年仅三十八岁的光绪帝龙驭上宾。第二天(15日)午后二时,慈禧太后“升遐”。“十一时中两遘大丧,亘古所未有,可谓奇变。”(《许宝蘅日记》,218页)因而国内外观察家普遍预感中国很快会有更重大事情发生。

仓皇离京

最先做出反应的是那些流亡海外十年的保皇党人。康有为“突闻光绪噩耗,悲病万分”,以为“光绪幽囚以来,并无大病,忽撄不治,传说纷纭。嗣闻为袁世凯所毒杀,乃由海外上摄政王书,请诛袁世凯以谢天下,并发布讨袁檄文。”(《康南海先生年谱续编》,79页)

梁启超也利用各种关系上书摄政王、善耆等,建议宣布袁世凯罪状,“虽明正典刑,殊不为过”,“最轻亦宜加以革职,交地方官严加管束。”(《梁启超年谱长编》,480页)。

康梁等指责不过是捕风捉影,并没有确凿证据,但他们的呼吁蛊惑人心,袁世凯迅即成为众矢之的。1909年1月2日,清廷发布谕旨:

军机大臣、外务部尚书袁世凯,夙承先朝屡加酌用,朕御极后,复予懋赏,正以其才可用,俾效驰驱。不意袁世凯现患足疾,步履维艰,难胜职任。袁世凯著即开缺,回籍养疴,以示体恤之至意。

清廷并没有追究袁世凯的什么责任,摄政王载沣也没有如某些人所期待的那样,杀袁为乃兄复仇。其实,十年前的故事很清楚,不是袁世凯背叛维新派,出卖光绪帝。如果一定要说袁有责任,那么他的责任是“有密未告”,没有及时将谭嗣同夜访谈话上报朝廷。这些细节过去若干年已有深入研究,可惜康梁那时不可能知道而已。

军机章京许宝蘅为“天子近臣”,他在当天(1月2日)日记中写道:

“入直。军机见起后复召世、张二相入,发出蓝谕三道:一、袁太保开缺回籍养疴;二、那相入军机;三、澍贝勒在乾清门侍卫上行走。按,澍贝勒为孚郡王之嗣子,乙未、丙申间得罪革爵圈禁,庚子释免者。”(《许宝蘅日记》,228页)

从这里没有觉得有什么阴谋,而且读许宝蘅日记还有一个收获,那就是袁世凯确实患有足疾,并因此请假多日。1908年10月7日:“为项城拟请假折,因足疾请假五日。”(207页)袁世凯足疾并非一个虚假理由。

第二天(1月3日),袁世凯入朝谢恩,随后搭乘快车潜至天津。有英国人海鲁君在火车上意外发现袁世凯:

头等车内仅三数人,予觅一近暖气处坐定。旋来一人,衣素服,发毛鬓鬓,随从甚多,坐处与余相对。见其仆辈置似新闻类一束于其旁,其人遂翻阅,两点二十五分,车过丰台,约有四十分钟,其人端坐未行动。旋有仆人又置似酒类一樽于几上,车上之仆均事之甚谨。余察其人举动,异于常人,以英语询车中检票人,知为清国军机大臣袁世凯。四点三十分,车至老龙头,袁下汽车,即乘一华丽马车往西行去云。(《一个日本记者笔下的袁世凯》,109页)

袁世凯“匆遽微服赴津,暂憩于英租界利德顺饭店,令人密告直隶总督杨士骧嘱图一晤。杨闻之大惊,立遣其长子毓瑛(字璞山)往见,始知袁拟连夜搭轮赴日本避祸。毓瑛告以其父不便出署,但太老师(指袁世凯)系奉旨穿孝大员(袁以军机大臣外务部尚书奉旨赏穿百日孝),今擅释缟素,又不遵旨回籍,倘经发现,明日续有电旨令拿办赴京,则祸更不测,且亦决无法庇护。袁听之傍徨无策。毓瑛返署报告其父。杨立饬铁路局速备三等车两辆,另调机关车,升火待发。再令毓瑛赴利顺德报告袁,即陪同坐一辆马车赴老龙头火车站登车,由路局某总办陪同返京。杨并坚嘱袁明晨必须返豫,不可稍作勾留。”(张国淦:《北洋军阀的起源》)

老江湖袁世凯似乎乱了方寸,其实在他潜往天津的时候,朝廷内部也为他的未来多有争论。庆亲王奕劻、张之洞、世续等轮番向摄政王载沣求情,以为袁世凯不管有怎样的问题,但毕竟其才可用。

“相王(摄政王)言予亦知其有才,但予不忍用之。如用之,予无颜以见元祐皇太后。北骨(张之洞)乃不敢置词,惟云桓(袁)本有去志,可否使乞骸骨,因而允之。相王不悦,云公勿晓晓,奉行制书可也。”(恽毓鼎致端方密函,《近代史资料》总43号,213页)

重臣劝说无法打动摄政王,学部侍郎严修1月4日更有惊人之举,“疏请收回成命”,然而摄政王主意已决,并没有答应。此举成全了严修君子品格,“严为项城援引,由编修超擢侍郎。此举尚不失为君子,胜于反面若不相识或更下石者远矣。”(《恽毓鼎澄斋日记》,414页)

一切努力终归失败,袁世凯只好按照杨士骧的安排返回北京,旋于6日(十五日),带着深深遗憾、眷恋,由北京西站“仓皇登车”,时到车站相送者,仅学部左右侍郎宝煦、严修及端方弟弟,时任礼部郎中的端绪等数人。

转投实业

有诸位重臣担保,袁世凯并没有遇到什么大的磨难。不过他并没有返回原籍河南项城,除了祖籍房舍已给了亲族,另外一个原因是他与其兄袁世敦长期以来的矛盾,因而他初居汲县。没过多久,又带着两个姨太太寓居卫辉。

卫辉今属新乡,山水佳美,竹木茂盛,苏门山南麓有名胜百泉,魏晋以来就是高人隐士乐意去处。袁世凯隐居卫辉“慎守大臣去位闭门思过之道意”,“其无聊政客、报馆访事人一切斟酌杜绝”。他在卫辉的住所,为其旧部何棪本提供。何原名兰芬,字芷庭,卫辉人,曾充新建陆军粮饷委员,代为袁世凯购置卫辉马市街旧典肆。(《抑斋自述》,142页)

袁世凯隐居之初,尽量低调,但对当地名流并不拒绝。1909年1月23日初四日,王锡彤“偕李敏修谒袁宫太保于马市街寓邸。袁公方五十一岁,须发尽白,俨然六七十岁人,知其忧国者深矣。且正在国恤期间,彼此均不薙发,故益觉黯然。”(《抑斋自述》,144页)

因人口多,房子少,袁世凯在卫辉住了几个月,1909年五月率全家迁彰德府城北门外洹上村。洹上临洹水而得名,洹水又名安阳河。“津门何氏先营别墅于此,公(袁世凯)爱其朗敞宏静,前临洹水,右拥行山,土脈华滋,宜耕宜稼,遂购居焉。宅有小园,草创伊始,莳花种竹,叠石浚池。点缀林亭,题名曰养寿园。”(《容庵弟子记》卷四,31页)

养寿园占地两百多亩,袁世凯买下来之后重新改造,修筑了高大的院墙,院墙上还有几个炮楼,仿佛就是一个围子。

“堂居园之中央,凡三巨楹,周拓广廊,轩敞为全园冠,遂以名园者名堂。堂额以孝钦后赐书‘养寿’二字,勒诸贞木。楹帖乃吴江费树蔚集龚孝琪诗句,曰‘君恩彀向渔樵说,身世无如屠钓宽’。书则绍县沈祖宪代书也。堦前立奇石二,一状美人,一如伏虎,咸太行山中产也。”

园南有谦益堂,面汇流池,倚碧峰嶂,左接峻阁,右挹新篁。明窗四照,远碧一泓,南园之胜,一枕收之。榜为袁世凯书写,缀以跋,曰:

“光绪辛丑冬季,皇太后御书‘谦益’二字,赐臣某,圣意深远,所以勖臣者至矣。园居成,谨以名堂,俾出入瞻仰,用自徇省云。联曰圣明酬答期儿辈,风月婆沙让老夫。”(《洹上私乘》,23页)

在洹上村住下后,袁世凯用很大精力经营这个园子,真有在此度过残年的意味。他将关系不错的兄长袁世廉接来同住。兄弟俩或扶杖漫步,下棋聊天,或请几个文人骚客吟诗作词,风花雪月。时而听莺钓鱼,弄舟水池;时而设宴园中,与妻妾子女共享天伦之乐。袁世凯那张头戴斗笠,身披蓑衣,在舟上垂钓的经典照片,虽说具有“摆拍”的味道,也有让外界特别是北京对他放心的暗示,但这种悠闲的生活,放松的心情,应该是袁世凯在洹上生活写照,有诗佐证:

背郭园成别有天,盘餐樽酒共群贤。

移山绕岸遮苔径,汲水盈池放钓船。

满院莳花媚风日,十年树木拂云烟。

劝君莫负春光好,带醉楼头抱月眠。

袁世凯闲云野鹤式生活,或以为真实,或以为是袁世凯刻意做给北京那些反对者看的。

作为一个老资格政治家,朝廷一品大员,说袁世凯就此息影林下,不再过问政治,恐怕连他自己也不相信。不过,在他度过开缺回籍养疴最初恐慌后,他确实希望在实业上有所斩获。

协助袁世凯从事实业的,除了他的老部下周学熙,还有一个新人王锡彤。王锡彤字筱汀,号悔斋,晚号抑斋行一,卫辉人,生于1866年,长袁世凯三岁。锡彤年轻时与李敏修(名时灿)共斋读书,后一起在家乡从事教育,并参与地方政事、如赈灾,还参与主持禹州三峰煤矿公司。

机会总是青睐有准备的人。王锡彤有友人王祖同,祖同字肖庭,河南鹿邑人,1909年初分派至江西任饶州府知府,赴任时经卫辉访袁世凯。袁在表明心迹时说“官可不作,实业不能不办”,力言实业关系国家兴衰,询问祖同同乡中有哪些人具有创办管理实业的才能。祖同以锡彤对,袁说见过,“余知之槃槃大才也,第恐不肯助我耳,君为我招之。”王锡彤获知此情,甚为感动,“余思矿务、铁路皆实业事,年来跳身其中,已不作师儒身份矣。惟袁公所创如京师自来水公司、唐山洋灰公司、滦州矿务公司,皆采用新法,规模宏大,余之经验胡足副之,因是踌躇。”后在友朋分析劝说下,特别是他母亲一锤定音:“袁公天下豪杰,汝平日所倾佩者。今既见招,奈何不往?且京津虽远,较禹州近也,火车畅行一日可达。何时思我何时可归,我若思儿亦可电召,何惮为?”(《抑斋自述》,147页)袁看上锡彤,除王祖同介绍,还有锡彤事母最孝这个非常私人的因素。

有了王祖同介绍,母亲的支持,王锡彤1909年六月初专程前往彰德府拜见袁世凯,袁命其迁寓其邸第畅谈数日。袁世凯告诉王锡彤:

“罢官归田,他无留恋。惟实业救国,抱此宗之久矣。所创之实业概畀之周缉之(周学熙),缉之以现任臬司,丁忧释服后即当放缺,不定何省,已办之实业弃之岂不可惜。前日缉之来,专为此事研究数日,苦难替人。君幸为我谋之,我知君胜此任也。”

袁世凯还对王锡彤说:“我知君孝子,求忠臣于孝子之门。”(《抑斋自述》,148页)受袁世凯委托,王锡彤部分取代周学熙原来的角色,在京津唐豫等地帮助袁世凯创办,或管理实业,在京师自来水公司、天津启新洋灰公司、天津华新纺织公司等几个大型企业中,王锡彤都是一个很重要的角色,成为袁世凯的账房和经理人。

心在庙堂

袁世凯去职三个月,王锡彤为福公司交涉事去外务部,与外务部左参议周自齐会晤。周在谈话中“惟疾首蹙额言无办法,且历述自袁宫太保去尚书任,外交上全无可言。洋人到部辄拍案咆哮,有理亦无讲处。公辈欲交涉胜利,只有待袁宫保来耳。”王锡彤闻言不禁吃惊,“部员乃出此言,殊可诧异。惟细思此言以为滑稽不负责任也,可以为老实话亦未为不可。然福公司交涉终待袁公出山始获了结,则周参议之言是也。当时人心所归,中外所向略见一斑。而摄政王特反之,愈令人生愤慨之心矣。”(《抑斋自述》,146页)

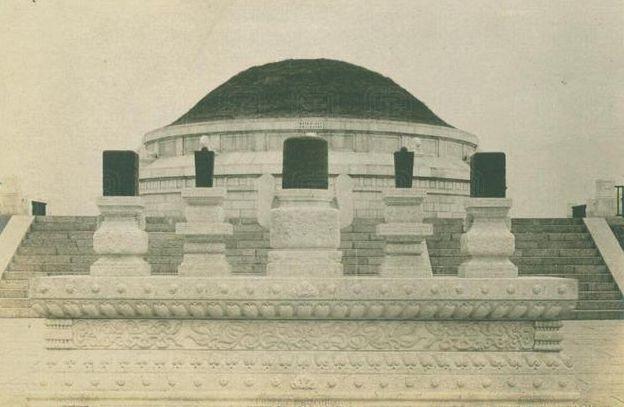

洹上村养寿园(资料图)

清末宣统元年(1909年)初,叱咤风云的清廷重臣袁世凯下野。他没有回到交通闭塞的老家周口项城,而是于1909年6月定居河南彰德府洹上村。安阳距北京较近,京汉铁路交通便利,洹河航运四时通行。择居洹水安阳图谋东山再起,是袁世凯的深谋远虑。他在洹河北岸修筑的府第巨宅,名叫“洹上村”“养寿园”,占地280余亩,是一座庞大的城堡式建筑群落,周围筑有高大的围墙,四角还建有炮楼。养寿园正厅“养寿堂”,西半部建有“九宫院”。东半部的花园名“养寿园”,引天平渠水入园,营造出小溪长流、山林峻石、珍禽异鸟、花红柳绿、亭台水榭的北方园林。园内筑有养寿堂、谦益堂、五柳草堂、乐静楼、红叶馆、九曲桥、湖石山、临洹亭、枕泉亭、澄澹亭、洗心亭、待春亭、泻练亭、碧峰涧等。养寿园北半部为果林区,假山曲径间,遍植花木果林。昔日洹上村规模宏大,建筑精美,集南北园林之精粹,被誉为“北国名园”。

袁世凯隐居安阳期间,在城里的九府胡同占用谢公馆后花园建造了一幢袁氏小宅,供其九姨太居住。1916年3月22日,袁世凯被迫取消帝制,同年6月6日,袁世凯在北京猝然殒命。遵其遗嘱,葬于安阳洹北的“袁林”。

(市城建档案馆 安民)

洹上村、养寿园由袁世凯的长子袁克定和袁氏管家袁乃宽监工修建,但整体设计和旨趣凝聚了袁世凯的思想。花园的名字由袁世凯命名。他将其五十寿辰时西太后所赐手书“养寿”二字作为花园的名字,表示不忘西太后的恩情厚意。清例大臣年至六十,始得有赐寿之典,而袁世凯的五十寿期,清廷竟然特昭照亲王例赐寿,表明西太后、清廷对袁世凯的倚重。西太后对袁世凯的恩宠,袁世凯感到莫大的荣幸,所以念念不忘,他将所建花园命名为养寿园,还隐含有虽被清廷罢官,但他是忠于朝廷的政治意义。

随着袁世凯人住北京,袁世凯家族中心也移至中南海。洹上村、养寿园虽然依旧,但已经没有了昔日的繁华和气派了,仅仅是袁氏的一处庄园而已。后来冯玉祥主豫,曾将洹上村、养寿园改为学校。

解放后,洹上村、养寿园的建筑材料被移至安阳市内,据说工人文化宫就是在此基础上建起来的。洹上村、养寿园从此仅成为一个历史名词而被保留下来。

安阳老城内原三道街中段东侧,有一片青砖灰瓦的古民居已被修葺一新,这里就是袁世凯隐居安阳时为其九姨太购置的宅院,人称袁氏小宅,亦称袁府。

1928年,洹上村被定为“袁氏逆产”充公,洹上村的房产用于兴办彰德高级中学。袁家在安阳的遗产和事务都由袁世凯十七子袁克有打理。袁克有性格散漫荒唐、玩世不恭,再加上夫妇二人有吸毒恶习,生活逐渐穷困潦倒,最后在贫病交加、毒瘾难支的窘困中离开了人世。从此,袁氏小宅人去屋空,昔日的深宅大院逐渐变成断垣残壁、荒草萋萋的景象。新中国成立后,袁氏小宅被收归公家所有

1911年(清朝宣统三年),武昌首义、清庭无策,被迫再次启用袁世凯,他亦自此结束隐居;最后成为民国大总统。1928年(民国十七年),冯玉祥将洹上村袁氏田产拨公,袁宅养寿园改建为彰德高级中学。【河南安阳老照片,三十年代末。摄影资料:京都大学】