华盛顿特区之旅:在硝烟与理想之间漫步

华盛顿特区,不仅是美国政治的心脏,更是战争记忆的守望者,是历史的良知与沉思的所在地。

参观五角大楼

美国国防部的心脏——五角大楼,静静矗立在弗吉尼亚州的阿灵顿,距离华盛顿特区不过一桥之隔。它以其独特的五边形结构闻名于世,既节省空间,又便于内部通行。如今,约有2.3万人在这座地上五层、地下室一层的建筑中办公。

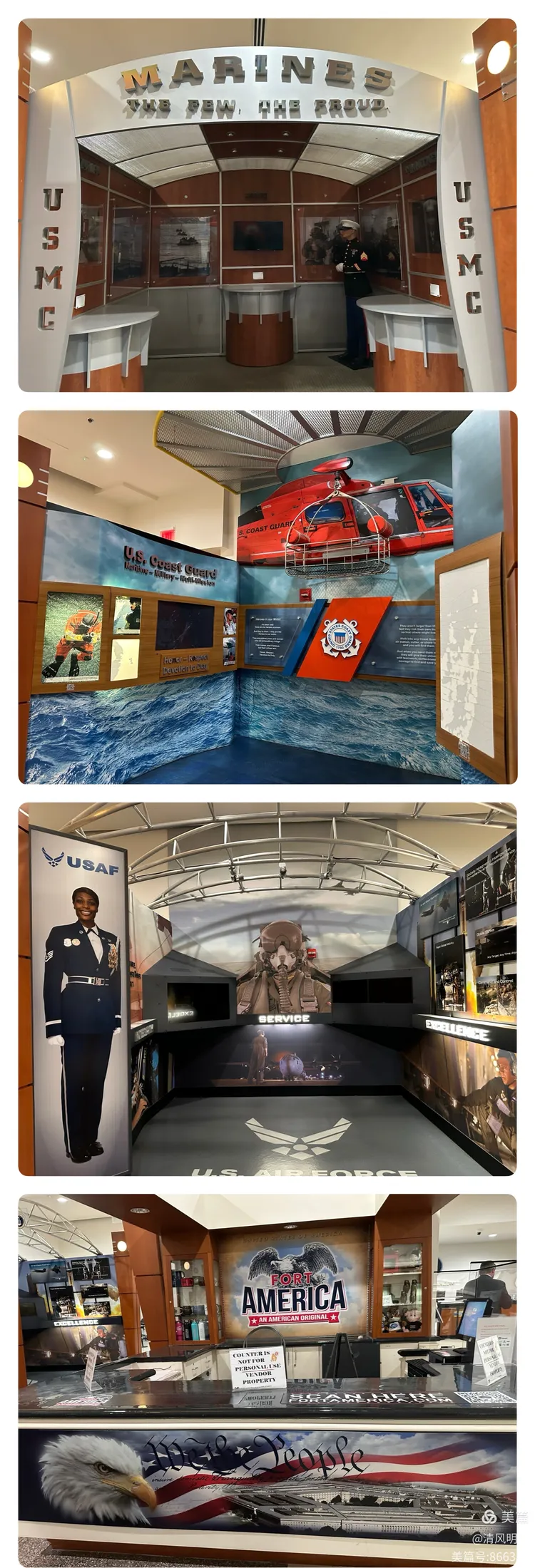

今年若想一睹五角大楼的真容,必须提前预约,并且仅限美国公民。在游客等候区,陈列着海陆空三军的图片、模型与纪念物,墙上挂满了五角大楼的历史照片与展板

几乎所有访客们都在此留下自己五角大楼“发言人“的模仿照。但进入办公区之前,我们所有电子设备都被集中存放,被提醒这里不是普通的景点,而是一座仍在运转的军事中枢,不能拍照。

参观行程由军人带队,全程步行约45分钟。最令人惊叹的是讲解员的“倒走”技能——每个人都能一边倒退行进,一边娓娓道来五角大楼的故事,步伐稳健,讲解清晰,令人敬佩。

五角大楼的走廊两侧布满了美国军方的历史照片与陈列品。讲解员不时驻足,讲述国防部的职责、五角大楼的功能以及那些鲜为人知的幕后故事。照片、展品记录一段段历史,见证军人的荣誉和成就。

五角大楼的内庭是一片漂亮而幽静的花园,却因为严格的下级必须向上级敬礼的军规,一度不为人使用。为了让所有上班的军人都可以在这里得到片刻放松,五角大楼规定在此地只要不戴帽子,下级不用向上级领导敬礼!

参观五角大楼的高潮,是走进那段刻骨铭心的历史——2001年9月11日,恐怖分子劫持飞机撞向五角大楼西侧,造成184人罹难。走过那片重建后的区域,讲解员带我们来到那面曾被撞击的外墙,如今已修复如初,旁边建有一个小型室内纪念馆与教堂,供人缅怀逝去的生命。石碑上刻着184个名字,每一个都代表着一个家庭的破碎与国家的伤痛。游客可以在留言本上写下自己的思念与祈愿。

室外纪念园,所有人都可以参观。184张悬臂式不锈钢长凳静静排列,每一张都象征着一位遇难者。长凳下方是清澈的水池,树影婆娑,水声潺潺。长凳的朝向充满寓意:面向五角大楼的是纪念五角大楼楼内遇难者,背向的是纪念飞机上的乘客。园中有一面“年龄墙”,从最年幼的三岁孩童到最年长的七十多岁长者,每一个生命都被铭记和悼念。

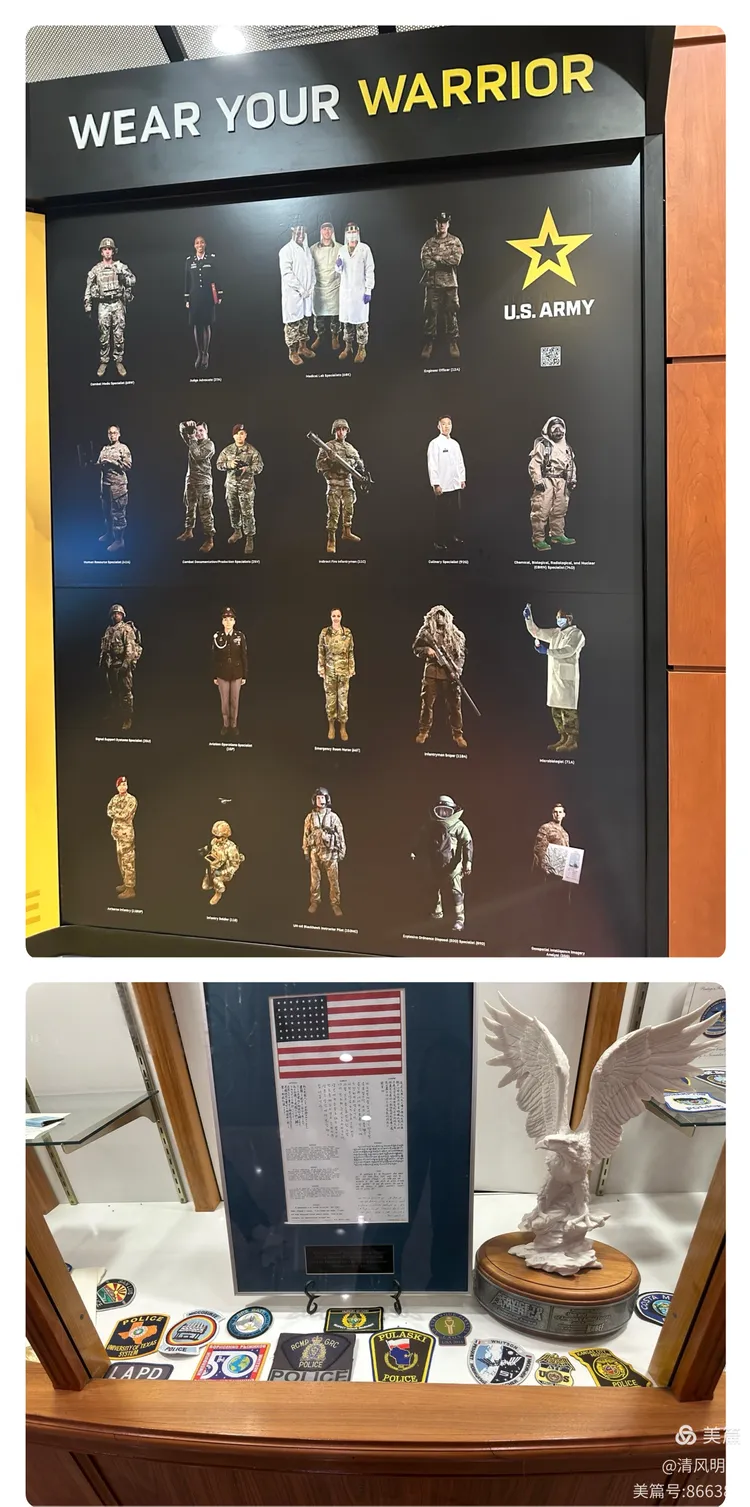

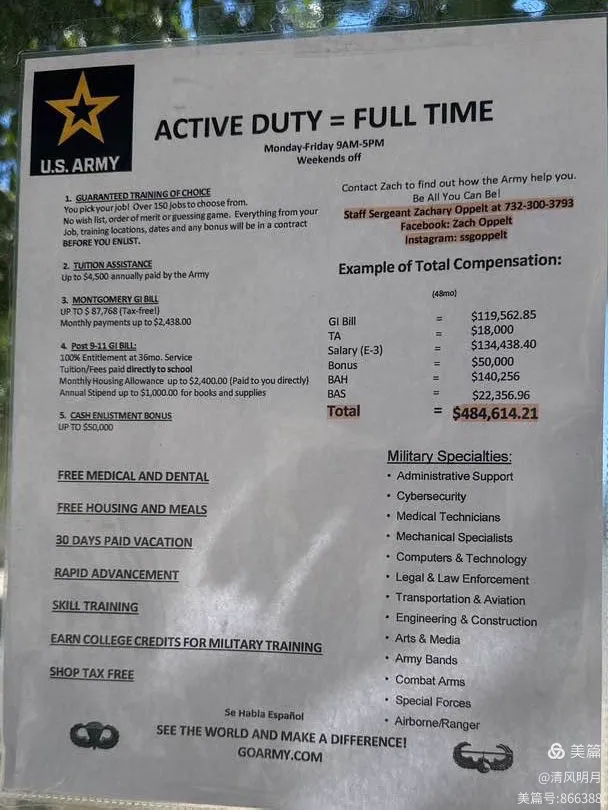

美国是一个高度尊重军人的社会,在美国当兵既是责任与荣誉,也是现实选择,既能报效国家,又能为自己和家庭争取教育、工作和生活保障。公交车站都能看到张贴的招兵广告。

其实如果是想了解各军兵种的历史,华盛顿特区处处都有纪念碑可以任意参观。美国海军纪念碑(U.S. Navy Memorial),正对着国家档案馆大楼,是专为纪念美国海军、海军陆战队、海岸警卫队以及商船队的服役人员而设立。 《孤独的水手》雕像是纪念碑的核心象征,向所有海军人员致敬 。花岗岩世界海洋地图,象征美国海军的全球影响力。青铜浮雕环绕广场,描绘海军历史上的关键事件与人物 。喷泉池与信号旗增添纪念广场的仪式感与视觉层次 。

参观国家广场

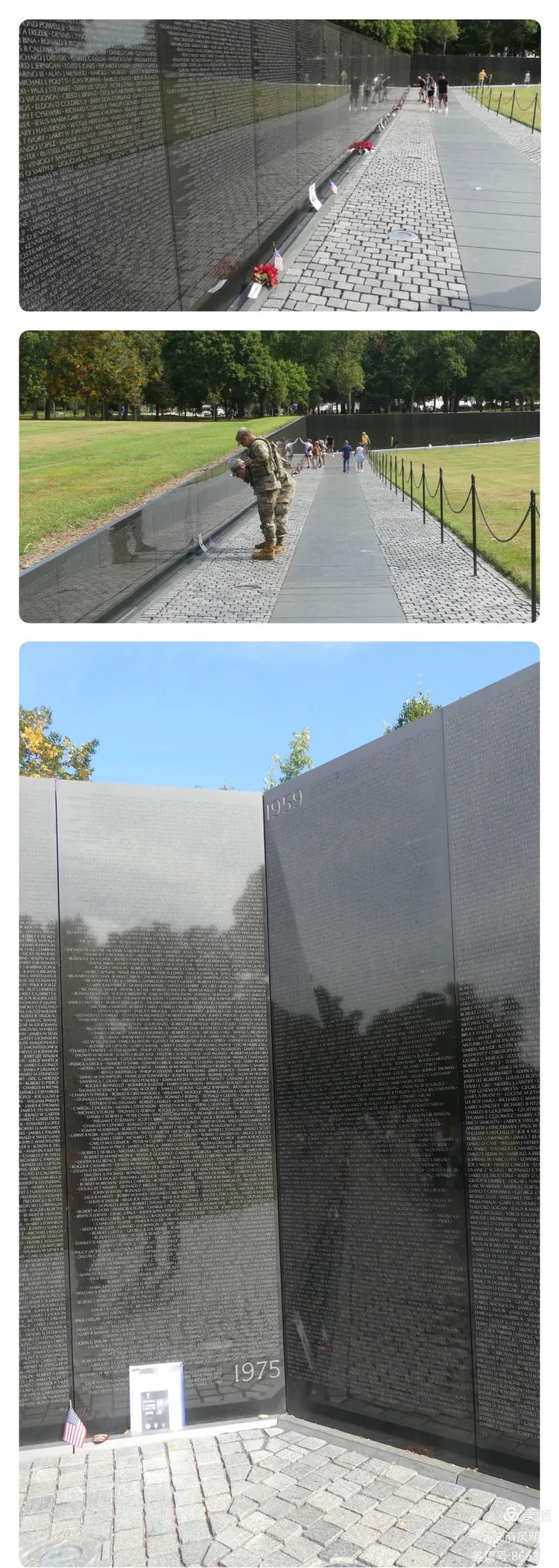

越战纪念碑以极简的方式表达深沉的哀悼。两面黑色花岗岩墙如同一本打开的书,有着战争开始/结束的年代,上面刻着58,000多个阵亡与失踪者的姓名。没有雕像,没有评语,只有名字。每一个名字都是一个家庭的破碎,一段青春的终结,一段历史的沉痛。

园区中的雕塑,第一次描述了越战中参战的黑人,妇女,…

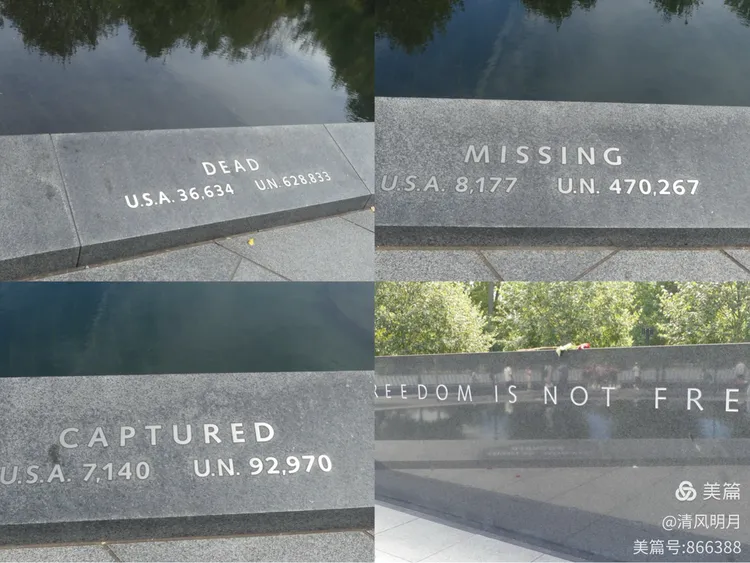

韩战纪念碑以一种冷峻的方式呈现战争的残酷。一组19尊真人大小的不锈钢士兵雕像,排成散兵线,仿佛在寒风中前行。他们神情紧张、警惕,甚至带着惊恐,真实再现了战场的压迫与孤独。

旁边的黑色花岗岩墙上,喷砂刻画着2500多幅战争影像

墙面铭刻着那句令人深思的警语:“自由不是免费的”(Freedom is not free)。

在国家二战纪念馆,环绕着56根花岗岩柱,象征着当时各州与领地的团结一致。两座高耸的拱门,分别代表大西洋与太平洋战场,诉说着美国在二战中的双线作战历程。而最令人动容的,是那面“自由墙”——镶嵌着4,048颗金星,每颗星代表着100位为自由而牺牲的生命。石碑上刻着:“我们在这里标明自由的代价。”字字沉重,令人肃然。可惜我们遇上中央喷泉检修,有点遗憾。

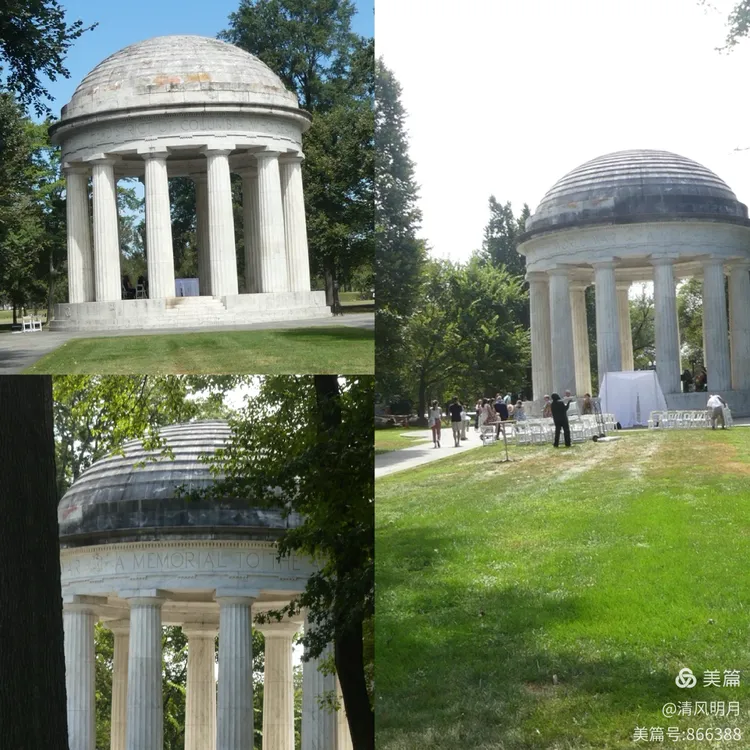

哥伦比亚特区战争纪念碑(District of Columbia War Memorial),国家广场上唯一一个专门为纪念 26,000 多名参加第一次世界大战的华盛顿特区居民而设立的纪念碑,它是对第一次世界大战的纪念,更象征着 地方对国家贡献的记忆。

值得注意的是:距离国会大厦不远的有一座“二战期间日裔美国人爱国主义纪念碑”(National Japanese American Memorial to Patriotism During World War II)。它不喧哗,却让人沉思良久。

纪念碑中心雕塑是一只受伤但仍奋力展翅的鹤,仿佛在无声地诉说着一个群体的忠诚与委屈。二战期间约 120,000名日裔美国人被强制关押,他们在被强制关押的同时,仍选择为这个国家在战场上浴血奋战。周围刻有各拘留营的名称与被关押人数。

纪念碑背后是一段历史性的道歉。1988年,美国总统罗纳德·里根签署《民权法案》,正式代表国家向二战期间被关押的日裔美国人致歉。他说:“美国政府的行为是基于种族偏见、战争歇斯底里和政治失误。” 这不是一句轻描淡写的“对不起”,而是对历史错误的正面承认,更是在对未来许下承诺——不让历史重演,不让偏见主导,不让沉默掩盖真相。

在一个国家的历史中,承认错误并不容易,尤其是当错误伤害了成千上万忠诚的公民。但正是这种勇气,让这个国家显得更加真实和有力量。纪念碑的存在就是提醒人们:在战争与恐惧中,宪法权利与人性尊严不应被遗忘。它是对种族偏见、战争歇斯底里和政治失误的警示 。

有的战争虽然远去,却不应该被遗忘。国家广场附近有一座第一次世界大战国家纪念馆,纪念所有在一战中服役、牺牲的美国军人:约有 480 万名美国人参与第一次世界大战,其中 11 万人阵亡,超过 20 万人负伤。馆内有美国历史上极具影响力的陆军上将,被誉为“一战美国远征军的统帅”的潘兴将军(John J. Pershing)雕像。纪念墙刻有一战的重要战役、参战部队和阵亡士兵的铭文。一组青铜浮雕通过 38 个人物场景,讲述一名普通美国士兵从出征到归乡的经历。这里不仅是追思阵亡将士的地方,更提醒人们:一战是美国走向世界舞台的重要转折点。

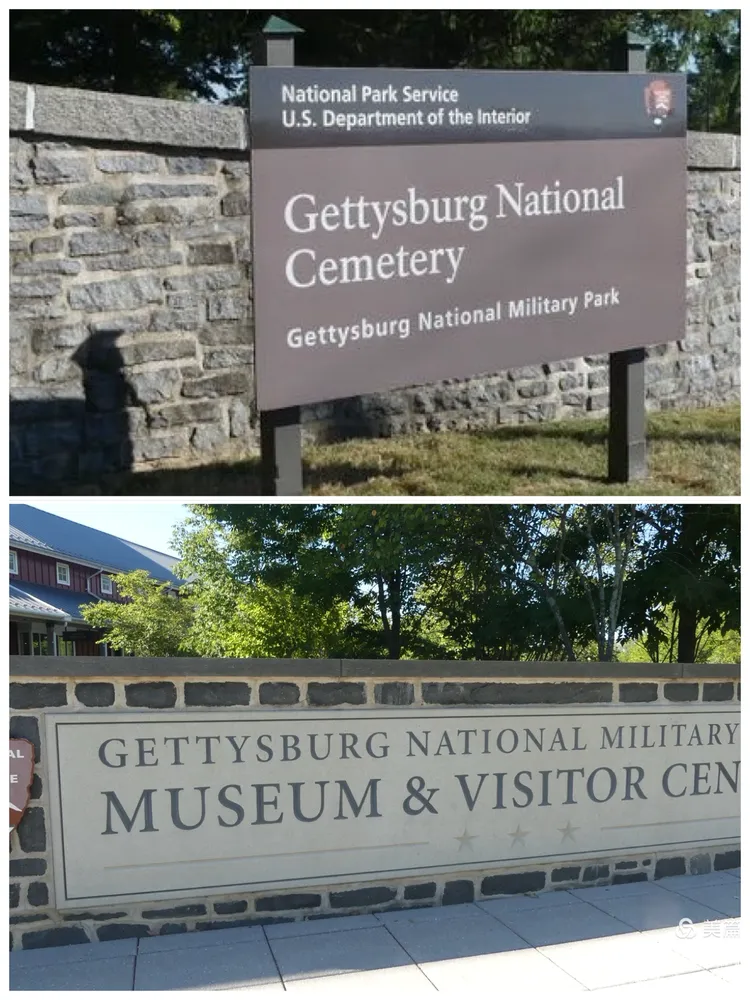

参观葛底斯堡国家军事公园

葛底斯堡国家军事公园位于宾夕法尼亚州,是美国内战中最具代表性的战场遗址之一。公园占地约5700英亩,涵盖辽阔的田野、静谧的森林与众多历史建筑,纪念那场被称为“叛乱的高潮点”(High Water Mark of the Rebellion)的关键战役。

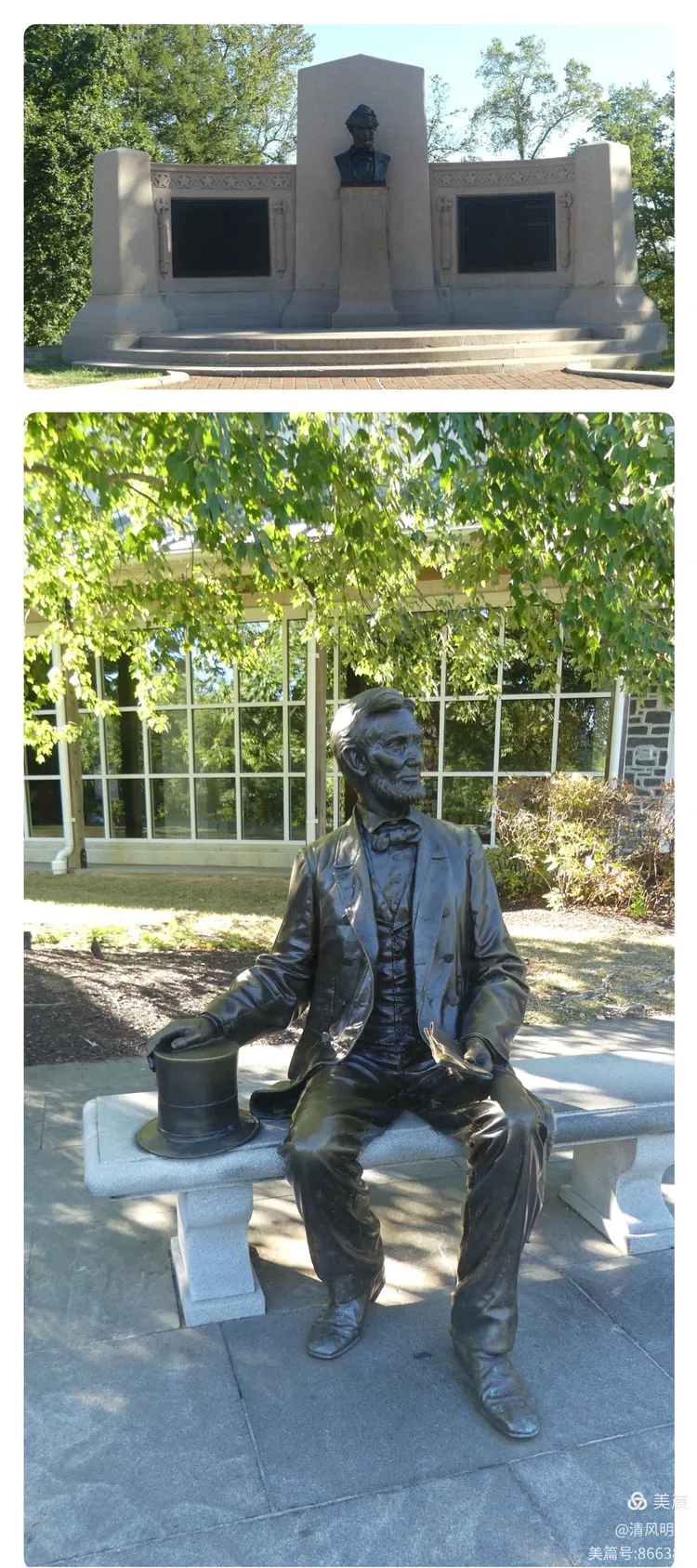

大学和研究生时期上英语课,林肯的《葛底斯堡演说》(Gettysburg Address)曾是我们学习的经典范本。老师那抑扬顿挫的朗读,那份庄严与力量让我对这个景观心生向往。感谢发小夫妻的热情推荐与陪伴,让我终于得以实现多年夙愿,亲身踏上这片历史的土地。

园内分布着多个墓地,其中最著名的是葛底斯堡国家公墓——林肯演说的发表地。这里安葬着超过6000名美国士兵与退伍军人,其中3500余人是在内战中牺牲的战士。公墓中遍布纪念碑、石墙与铁栅栏,静静诉说着那段血与火的历史。

葛底斯堡战役对美国内战产生了深远影响。作为内战中最血腥的战役之一,造成超过5万名士兵伤亡,它标志着联盟军(北方)的重大胜利,结束了南方邦联将军罗伯特·李的第二次北方入侵,严重削弱了南方军队的势头,并被视为内战的转折点,从此南方难以再发动大规模进攻,最终有助于北方赢得战争。

在战役结束后四个月半,1863年11月19日,美国总统亚伯拉罕·林肯在士兵国家公墓(Soldiers’ National Cemetery)的奉献仪式上发表了著名的葛底斯堡演说,以简短的271个词(演讲仅持续不到两分钟)重新定义了内战的意义,将其从单纯的领土争端提升为对自由、平等和民主原则的捍卫。它重申了《独立宣言》的核心理念,激励了北方民众,并成为美国国家身份的象征。【这些死者不会白白牺牲——这个国家,在上帝的指引下,将获得自由的新生——而这个民有、民治、民享的政府,将永存于世。】

林肯的葛底斯堡演说,不仅纪念战场上的牺牲,还影响了后世的政治修辞,如马丁·路德·金的“我有一个梦想”演讲,以及法国宪法等国际文件,成为美国文化和教育中的经典,至今被视为修辞学杰作。

军事公园以各州立碑(state monuments)闻名,共有超过1300至1700个纪念碑、标记和纪念物,分布在整个战场上,形成世界上最大的户外雕像群之一。各州为纪念本州参战部队而设立的大炮、雕像、纪念柱和平板,以铭刻士兵的英勇与牺牲,讲述他们未竟的故事。亲临此地是一场深刻的心灵洗礼。

此外,军事公园大炮密布,约有400门历史大炮散布在战场各处,这些大炮代表了战役中使用的火炮类型,许多放置在原战场位置上,用于教育游客了解当时的军事战术和炮兵作用,形成密集的军事景观。

所有战争纪念馆,宛如一面面沉默的镜子,映照着不同时代的牺牲与深刻的反思。它们或庄严肃穆,或简约质朴,风格各异,却无一例外地传递着同一个震撼人心的真理:

战争从未值得歌颂,真正值得铭记的,是和平的来之不易。

战争不是权力的博弈,而是无数鲜活生命的终结,是对和平最沉痛、最迫切的呼唤。

走进这些纪念馆,仿佛走进历史的伤口。让人在沉思中感受到生命的脆弱,和平的珍贵,以及对历史的深深敬畏。

更多我的博客文章>>>