中国司法部下令: 王林清著作被禁下架

最高法院丢卷黑幕中,被认定为主要责任人的最高院法官王林清,目前不但遭羁押,其撰写的10套法律著作,也被司法部下令全部下架。

最高人民法院法官王林清的自述,以下是视频文字实录:

我想通过这个视频的目的,就是要给自己、为保护自己,免遭不测,留下一些证据。

我想先说的第一个案件,就是在2018年2月份被中央电视台两次报道过的,陕西榆林凯奇莱公司和西安地质勘察院的合作勘查合同纠纷。

这个案件发生在2003年,当我写判决书的时候,我打开工作柜,准备拿出一审卷、二审卷的时候,要写判决的时候,我突然发现,厚厚一摞子的一审案卷都在,而二审的一本正卷和一本副卷竟然不翼而飞了。这个案件多么的重大,如果这个案卷一丢,我可能就会被开除了。所以当时,我当时就懵了。我赶紧把办公室的边边角角、犄角旮旯全部找了好几遍,根本就没有见到这两本卷的下落。

我又赶紧跑去向程庭长报告,程庭长倒是表现得相当的镇静,说让我回去再好好找找。回来以后,我又找了办公室十几遍,还是没找到。我想到了我们院在我们的办公区的每一层都安装了若干个摄像头,而我办公室门口外正好有一个,在我办公室的走廊尽头还有一个监控,等于有两个监控。于是我赶紧找到程庭长,要求调取监控摄像,查看我丢卷的那几天到底有没有什么人到我办公室把卷宗拿走了。

程庭长让我和保卫处联系好了以后,程庭长中午就自己一个人去调取了监控录像,我就焦急地等在程庭长办公室门口。

下午2点多,程庭长调取监控回来以后,我赶紧问怎么样,有没有什么线索。程庭长说,监控录像能够显示出我那天第三次汇报以后,带着卷宗回到了自己的办公室,我把卷宗放到办公室以后,一会我就空着手走出了办公室,进了一个同……第二天监控就坏了,我一听就感觉这个事情非常蹊跷,监控怎么可能说坏就坏,而且是安装不久的监控,并且我的办公室门口有两个监控,坏一个也不可能两个都坏呀。

这个录音是“陕北千亿矿权案”卷宗被盗后,主审法官王林清与审判长韩玫法官的对话 pic.twitter.com/UjAKeTPTdP

— 赵发琦 (@zhaofaqi) February 17, 2019

垬做事无底线!

— 夏昙畅 (@VOAJiangHe) February 23, 2019

转:#拍案新奇#

1,王法官先是盗窃了案卷,最高法院也不管,不问,不理。

2,王法官生怕别人不知道,于是找了网红崔永元去录视频,把这事捅给全国人民知道。

3,然后再跑到央视认罪,告诉大家是自己偷了案卷。

——现实比小说精彩多了 pic.twitter.com/g3qzIqooje

对于“#千亿矿权案”,不管中共怎么“反转”,也无法否认被曝光的“#副卷”的真实性,更抹不去在“副卷”上留下权势们未审先判的罪证。中共即使让“#王林清”、“#崔永元”“电视认罪”,也无法改变这些基本事实。这次被曝光的“#副卷”,被民间称为中共司法腐败的“#黑匣子”,这才是中国舆论关注的焦点。 pic.twitter.com/6gpjgw2ixq

— LIFETIME 视界 (@lifetimeuscn) February 23, 2019

王林清是个怎样的人?

调查组的结论不仅是侮辱王林清的智商,也是侮辱中国人的智商。这种栽赃陷害和屈打成招,中国人看得多了,早就不玩了。可惜,“毛”病不除,积恶成“习”。王林清真的是个傻子吗?还是调查组和中共高层“流浪地球”了?

1

十几年前在某法院电梯里,一法官,像是自言自语说:"这案子,北京一个想法,上海一个想法,哪个都得罪不起。"

我道:"当法官就要学莱温斯基,需要留下那条带精斑的裙子。"他大笑:"这样的裙子我有好多的。"

如今在陕北千亿矿权案中,最高人民法院承办法官王林清的"裙子"被偷了。

王林清自录视频,以证清白,防被灭口。按照视频所述,他是"陕西千亿矿权案"的承办法官。群众猜测,他是因为感觉到危险,事先录视频自保。毕竟如今实行法官终身负责制。这么大的案件,出现丢失案卷这种实锤,当事法官是承担不起责任的。

这是对崔永元的声援,也坐实了崔永元爆料的真实性。

看了这个视频,对这个法官突然有了一些兴趣。这个法官,视频里头发乱如鸡窝,丝毫不修边幅,说话有时候语无伦次,磕磕巴巴,哪里有最高院法官的风采?

在江湖上行走多年,想要打听一些事儿,那还是易如反掌。打了两个电话,就拿到了王林清的一些独家猛料。

2

王林清可以说是才华横溢,他是公检法系统唯一一个双料博士:中国政法大学法学博士,中国社会科学院金融学博士后,也是"全国法院办案标兵","中国国家机关青年五四奖章标兵"。

这些光环依然不能掩盖他性格的缺陷。朋友说,王林清为人相当耿直。他之前办过一个山西煤矿大案。涉事方想给他送了两千万,他不为所动,要秉公执法。

这可急坏了这个煤矿的涉事方。最后最高法的纪检部门给他施压。具体怎么施压,这里就不详细说了。总之是各种威胁利诱,都被他严词拒绝。

没想到这为他埋下了祸端。随后他去江苏宿迁授课的时候,时任最高法纪检组长张建南、副组长何莉,通知江苏高院院长许前飞,配合抓捕他。

许前飞早已因为腐败被调查,现在王林清又被推上了舆论的风口浪尖。

他被抓捕后,被办案人员带走坐高铁的照片,曾经还在社交媒体上传播,很多人都以为是抓江苏官员回京调查,其实被抓的是最高法法官,也就是千亿煤矿的承办法官。这张照片曾经在社交媒体上广泛传播,轰动了全国。

他被调查了很久,无奈没有发现任何问题,最后只能认定他有不当收入11万元——这是他们人民法院出版社安排他授课,给他的酬劳。最后他被记过。

这个事儿说明,王林清是一个非常不懂人情世故的人。据说曾经有个姑娘仰慕他的才华,奋不顾身的追求他,但是相处不久,这个姑娘发现,他真是不解风情,随后就和王林清分了手。分手了不说,她还把他是直男的事儿满世界去说。直男怎么了?

朋友说,这个千亿煤矿案卷丢失之后,他感到暗流汹涌,已经超出了自己能够把控的范围,只能主动要求撤换自己。他的同事发现,他几乎一夜苍老,憔悴万分。但是大家都知道,丢卷一事与他完全无关。

3

王林清录视频自证清白这事儿,八哥一方面感到悲哀,一个最高司法系统的法官,尚且依靠这种方式自保,那普通人又该如何艰难?

另外一方面,也为他的不解风情感到佩服,如果世界上多一些这样的人,可能这个世界就少了很多冤案,多了更多公平。

今天我们叫他"王法官",其实有一些勉强。我注意到,他的"法官"身份,恰好处于一个尴尬的交叉地带。本次曝光视频,将他的身份问题凸显了出来。

这两年,法院推进"员额制"改革,虽然一般大众并不关心,但这确实是中国司法史上的大事件。

法院工作人员,将分为三类:法官、司法辅助人员、司法行政人员,只有入额法官才可以独立办案;同时,实行法官单独职务序列及工资制度,拉开薪酬。

所以,入了员额,才是真正的、完整意义上的法官,没有入员额的人,包括助理审判员,不能独立办案,将逐步过渡,转为"法官助理"或者行政人员。

这一改革的精神,符合世界潮流。但是,对王林清来说,却是尴尬的。2017年7月3日,最高人民法院首批367名法官入员额宣誓,名单中没有王林清:

在目前"最高人民法院内设机构主要人员"网页上,有所有审判员的名字,每个庭室都有,五百人左右,也没有王林清的名字。所以,他并不在"主要人员"名列。

正式报道中,最高法院政治部主任徐家新说:未入额的法官,有四种渠道进行安置分流:一是转任为法官助理,继续在审判业务部门协助员额法官办案;二是转任司法行政人员,到综合部门工作;三是年纪较大的法官从事案件评查、诉前调解等;四是交流到其他党政部门。"

当然,这次没有入额的法官在下次员额空缺遴选法官时,如果符合入额条件,他们还可以参加遴选入额。所有未入额法官,他们原来享有的法官资格以及津补贴保持不变。但不得以办案任务重为由让未入额的法官独立办案,这一点态度是明确的,也是不动摇的。"

因为王林清之前"助理审判员"的岗位和工作,保留法官身份和待遇,但是,这注定只是临时过渡措施。例如,海南设置了5年过渡期,过渡期内未选任为法官的现任审判员、助理审判员,转任法官助理或司法行政人员,法官职务保留,现有待遇不变。

首批367名入额法官中,有98名是相对年轻的法官、助理审判员,王林清没有入首批员额,已经落后了,如果在未来一个时间段(具体看最高法院规定)仍然没有入员额,他将成为了那个被新的利益格局洗牌掉的人,成为那个被"革命"掉的人。所以,将来王法官还能不能叫做王法官,还是未知数。这要看下一批是否能进。

"案卷丢失自述视频",就在这个节点上发生了。

4

在全国层面,目前,全国法院法官总体数量约为21万人,已遴选产生12万余名员额法官(包括最高法院367名)。这意味着约9万法官不能入额,无法独立办案也不能享受员额制工资待遇。

据徐家新介绍,在首批员额法官选任过程中,最高人民法院从严执行入额标准程序,不搞论资排辈,不搞平衡照顾。"来自一线办案部门"、"审判员或具有8年以上法律工作经历的助理审判员"是入额法官的基本门槛。

本次入额法官的平均年龄47岁,平均法律工作经历22年,其中博士学历119人,占32.43%,硕士学历205人,占55.86%,法学理论功底扎实,均承办过疑难复杂案件或曾参与起草重要司法解释,具有丰富的审判实践经验。

对照以上标准,我们来看看,王林清是怎样的一个人呢?

首先,看一线实战业务水平。

在2013年,王林清被评选为全国法院办案标兵。当年,最高人民法院仅有三人获得这个荣誉,全国也仅有200人获评,各个省份,少的只有两个,多的也才十个。2014年,王林清获得第三届"中央国家机关青年五四奖章标兵",这个荣誉也不小,在京各个机关,总共才10人获得。

以上是官方肯定。民间呢,我身边至少有两位朋友,上海的、山东的,曾经听过王法官的讲课,他们的评价是:"每次被上海邀请来讲座都是爆满,法条脱口而出,又很幽默,专业型。"

根据公开资料,王林清先后负责起草了劳动争议司法解释(三)、全国民事审判工作会议纪要(2011年)、劳动争议司法解释(四)、民间借贷司法解释、第八次全国民事商事审判工作会议纪要(民事部分);他还参与了建筑物区分所有权、物业服务、城镇房屋租赁、旅游纠纷、食品药品纠纷、网络侵权、民事诉讼、物权法适用、消费民事公益诉讼等多部司法解释的研讨制定和书籍编纂工作。

所以,王林清显然是长期在一线无疑了。他不仅在一线办案,且善于总结,可以执笔司法解释实现普遍性规范的高级人才。

其次,看理论水平和专业背景。

王林清的学历轨迹是:烟台大学(法学学士)——北京大学(民法学硕士)——中国政法大学(商法学博士)——中国社会科学院(金融学博士后)——中国人民大学(经济学博士后)。

他还兼任北京大学硕士研究生导师、中国人民大学民商事法律科学研究中心(教育部人文社科重点研究基地)研究员,2011年获金融学副研究员高级职称,2016年荣获第二届"首都十大杰出青年法学家"提名奖。

王林清在《中国法学》《中外法学》《人民日报》《经济日报》等核心刊物、主流媒体上发表学术论文和出版著作共120余篇(部),出版《金融纠纷裁判思路与裁判规则》《民间借贷纠纷裁判思路与规范指引》(上下)、《房地产纠纷裁判思路与规范指引》(上下)等诸多著作。

第三,看资历。

案卷丢失事件进入大众视野,是2018年最后两天。目前公开资料并没有王林清简历,但根据视频自述,案卷丢失发生在2016年。也就是说,王林清至少在2016年,还在最高人民法院担任承办法官角色。到今天,至少15年。

他那么成功,但是,又那么失败。这些年,仍然没有从助理审判员成为审判员,也没有在员额制改革中入选首批员额法官。

王林清的成长史,可以说是一个普通人奋斗的故事。他的本科在烟台大学就读,这所大学虽然不错,但并非211、985,只是省属大学,但是,他硕士考上了北京大学,然后,博士考上中国政法大学。

然后,他还觉得不够,再跨专业,成为中国社科院金融学博士后、人民大学经济学博士后。

这是多少年的寒窗苦读,又是多少次通过独木桥?

他已经成为全国政法系统首位"双博士后"。我们知道,到了一定的年龄,再要跨界进入其他专业,在智识上是极大的挑战,但是,王林清做到了。在读书这条路上,王林清已经做到一个普通人可以做到的极致。

5

在工作岗位上,我们可以看到他的努力。

他拼命办案,夺得全国办案标兵的荣誉,判决数量可想而知;

他埋头写作,出版了那么多大部头的著作和论文,涉足金融纠纷、房地产纠纷、民间借贷纠纷等,都是指引性的;

他操着全国人民的心,起草一批司法解释,从民间借贷到劳动争议到网络侵权······

他没有藏私,努力去各地讲座,分享自己的经验。

一个出身普通的平凡人,努力不可能再多了,才华不可能更横溢了,贡献不可能更大了。但是,他一直只是一个助理审判员,如今,又在首批员额法官中落选。这不科学。

问题还不是"能不能当法官",而是安全不安全。我昨晚问了一个人,他说,"因为超出了自己能控制的范围,当时这个事情对他打击非常大,一下子老了很多,像变了一个人。"这么大利益的案件,压力可想而知,王林清是怎么过来的?

一个最高法院的二级法官、全国办案标兵,不得不录制视频、自证清白,自述"为保护自己,免遭不测",这背后是一股多大的力量?

PS:补充一个信息:

当前,法院系统在进行员额制改革,推行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制。2017年11月,最高人民法院院长周强表示,已从原有的21万余名法官中遴选产生12万余名员额法官。实行法官员额制后,员额法官按照单独职务序列进行管理,法官等级与行政职级脱钩,实行按期晋升和择优选任相结合的晋升机制。

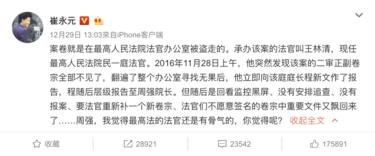

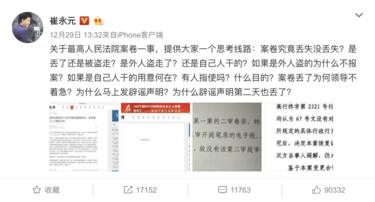

在这次事件中,崔永元起到了关键作用,与最高院正面交锋。虽然在2010年起,中国青年报就以《公函发至最高法 谁在干预司法》为题深度报道了这个事件,虽然2017年最高法院法官顶住压力判决原告胜诉,虽然最近中央电视台也做了报道,《中国经营报》12月26日还首发了案卷丢失一事。但是,正是崔永元这个“前媒体人”,在微博上冒险直接硬怼,并发布来自内部的爆料,才使得这一事件进入舆论中心。

BBC News 中文 - 崔永元爆料:最高法丢失案卷的“千亿矿权案”是怎么回事 *****RQESXPNgVF

— 自由之精神 (@greenhillyao) January 2, 2019

10月份,我写过一篇《对崔永元的珍贵,我们认识还不到位》。在当时,小崔老师作为教授,已经满嘴脏话了,这次,又直接对最高法院骂三字经。他这种异常现象如何理解呢?之前我这样写道:

大家都知道崔永元曾经患有抑郁症。小崔是不是又病了?

恰恰相反,他的病正在治愈。恐怕,结合他之前在媒体工作的经验,治疗崔永元抑郁症的最好方法,就是让他成为一个战士,也就是现在这样。

人类和其他动物一样,拥有一个生存的原始本能——攻击性。这是潜意识中自带的,也是动物自我防御的一种原始本能。只是,因为性格类型、互动模式、文明修养程度不同,现代人攻击性释放渠道有了不同模式。抑郁症就是人把攻击对内,指向了自己,自我否定,造成了抑郁。而有的人是把攻击性指向了对外。很有可能,通过心理咨询,崔永元转变了攻击性释放的模式,把对内的攻击,朝向了对外。他的应激模式发生改变,所以他的应对行为也发生了变化。以前是耗自己的能量,抑郁了,现在对外各种揭发,举报。

这个过程,对崔永元也是治愈自己的过程。最重要的是,这种自我治愈行为,是在法治框架内的,有助于主管部门有效执法。崔永元在帮助自己的同时,帮助了这个社会。这就是小崔老师“不正常”行为的意义。

崔永元的价值,不仅仅在于为国库追得8亿税款,不仅仅在于让上海长宁经侦和北京某个派出所认真执法,他的价值在于告诉大家:

在这个人人习惯忍一忍、不生气的时代,心态转变,天宽地广;

在这个人人习惯躲起来、不出头的时代,畅所欲言,地广天宽。

龙应台曾经发问“中国人,你为什么不生气?!”现在,小崔老师生气了,很好。他更稀缺的价值在于,这种转变,是极其偶然的,既基于他多年来在国家电视台积累的人脉和社会阅历,更基于他患抑郁症后的“自我治愈”,几乎是不可复制的。

细看这个案件,其实也很有意思。在陕西省第一次判决中,法官支持了原告,后来因为各种干预,最高法院发回重审,然而也没有直接改判,虽然拖了很久,2017年又判决原告胜诉。如果说,最终判决是正义的,我们会注意到很多人坚持了初心。包括从2008年起,很多媒体就参与了报道。现在,各种爆料出来了存在至今。我想,这就是原告坚持在法律途径里的支持吧。

这就是缝隙的意义,我们总能看到进步的力量。

回头说说“助理”吧。记得有一年,我去武夷山玩。拜访山上各种茶人,武夷山一些茶人的习惯,客人来了,主人就会摆出一批各款茶叶,用各种杯子,请客人品试。其中有一位是茶厂厂长,将近七十岁了,闲聊到了人生名利,他说“我就是一个助理农艺师职称,最早塞给我的,再给我也不要,我就是做茶。”其实我知道,他是很多年的厂长,每年过手价值几千万的茶叶,这些茶叶品级都是他评定的。

人生在世,什么最重要呢?真。