马克谈天下(526) 从中国总购买力为美国的1.6倍聊起

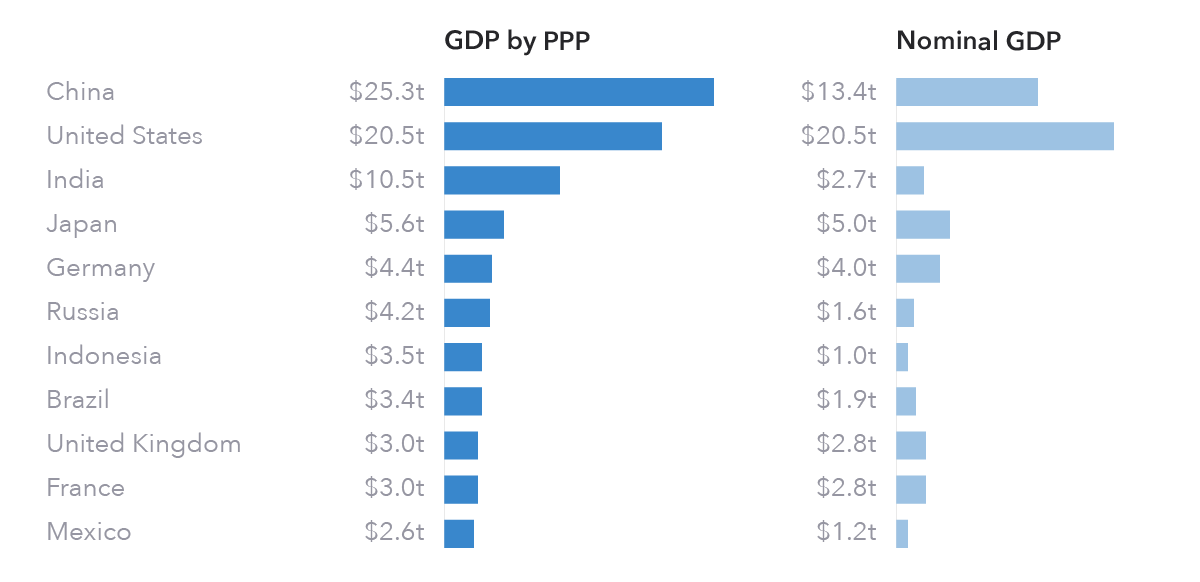

有关东升西降,还有大国崛起等等的描述和说法已经有好多年了,而每每一段时间就会有一个新的給红红们打鸡血的好消息,今天我们聊一个有点过气但是不那么旧的新闻。那就是有关“中国总购买力为美国的1.6倍”的报道。

商务部部长王文涛7月18日在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上表示,2021年至2024年,从绝对值来看,我国的社零绝对值已相当于美国的80%左右;从实际购买力来看,按照世界银行给出的数据和算法,我国社零已超过美国,是美国的1.6倍。商务部有关负责人表示,“十四五”以来,我国消费市场规模稳居全球第二,过去四年社会消费品零售总额年均增长5.5%,今年有望突破50万亿元人民币。

那么我们先来了解一下什么是PPI,PPP,GDP。

生产者价格指数 (Producer Price Index, PPI)

PPI,即生产者价格指数,是衡量一国工业企业产品首次销售时出厂价格变动趋势和幅度的相对数。通俗地讲,它反映的是生产环节的价格变化,涵盖了原材料、中间产品到最终产品的各个阶段。由于PPI追踪的是企业成本端的价格变动,因此被广泛视为消费者价格指数(CPI)的先行指标。如果生产成本持续上涨,这些压力最终可能会传导至消费端,引发通货膨胀。

购买力平价 (Purchasing Power Parity, PPP)

购买力平价是一种经济学理论,其核心思想是,在没有交易成本和贸易壁垒的理想情况下,任何一篮子可交易的商品和服务,在世界任何地方用同一种货币来表示的价格都应该是相同的。基于此理论计算出的汇率被称为PPP汇率。PPP更多地被用作一个跨国比较的基准,用于衡量不同国家的生活水平和经济总量,因为它剔除了汇率波动对名义GDP的影响,更能反映一个国家真实的经济产出和民众的购买能力。

国内生产总值 (Gross Domestic Production,GDP)

通常以“名义GDP”和“实际GDP”来区分。名义GDP是用当前市场价格计算的,包含了价格变动(通货膨胀或通货紧缩)的因素。PPI作为衡量工业品价格变动的重要指标,其上涨意味着生产成本增加。这些成本压力会(部分或全部)传导到最终消费品价格上,从而推高整体物价水平,导致名义GDP的增长。

可以把它们想象成观察经济的不同镜头:

GDP (国内生产总值):这是广角镜头,衡量一个国家在特定时期内所有经济活动的总产出和总收入。它是衡量国家经济规模和增长速度的核心指标。

PPI (生产者价格指数):这是微距镜头,聚焦于生产环节,衡量工业企业产品出厂时的价格变动。它反映的是企业成本端的变化,是观察通货膨胀的上游视角。

PPP (购买力平价):这是一个特殊滤镜,用于在不同国家之间进行经济比较。它剔除了各国货币汇率和物价水平的差异,力求还原一个更真实的跨国购买力和生活水平的对比。

当我们看PPP时,经常会看到一个奇怪的国家,那个很多华人不以为然,但是却是全球第一大人口,物价奇低的国家,对的,就是印度。我们需要把美国这个世界第一大消费大国,中国这个世界第一个生产大国,印度这个世界第一大人口大国一起比较,为了更加全面,我们还加入欧盟和日本这两个典型的代表。

我们可以采用购买力平价(PPI)来消除不同国家之间的物价水平差异

经济体 名义GDP (2024年) 购买力平价GDP (2024年) 生产者价格指数 (PPI) 年增长率

美国 约 $29.18 万亿 约 $29.18 万亿 +3.3% (2025年7月)

中国 约 $19.24 万亿 约 $38.19 万亿 -3.6% (2025年7月)

欧盟 约 $19.35 万亿 约 $28.11 万亿 +0.6% (截至2026年5月的预测)

印度 约 $3.89 万亿 约 $16.19 万亿 -0.58% (2025年7月)

日本 约 $4.11 万亿 约 $6.41 万亿 +2.6% (2025年7月)

说明与解读

中国:尽管名义消费总额略低于美国,但由于中国物价水平低、PPP调整后总量上升显著,因此中国实际国内消费力在PPP口径下超过美国

印度:名义上与美国差距较大,但物价更低,PPP系数较高,调整后社会零售总额可达到美国的约44%,展现出较强的增长潜力

美国:名义和PPP接近,因其为发达国家,物价较高、币值坚挺

偶们:虽然GDP和中国相当,但是PPP其实和美国很接近,本身还有不少潜力

日本: GDP高于印度,但是PPP远低于印度,说明消费潜力有限,但是市场很成熟

理解和分析各国的整体消费能力(overall consumption capability)和总的消费能力(aggregate consumption)是判断一个国家经济活力、内需市场、未来增长潜力的重要基础。下面从五个维度来系统分析:

一、定义区分:总消费能力 vs 整体消费能力

概念 含义 关键指标

总消费能力 一个国家全部居民在特定时间内的消费总额(总规模) 社会消费品零售总额(Total Retail Sales)、最终消费支出(Final Consumption)

整体消费能力 反映该国人均消费水平和消费质量,即消费能力的强弱(是否富裕、能消费什么) 人均消费支出、人均可支配收入、人均购买力(PPP)等

二、分析框架:五个关键维度

维度 解释 推荐指标

总量 看国家整体市场规模 社会消费品零售总额、最终消费支出(GDP中的C)

人均 看居民个体消费能力 人均消费支出、人均可支配收入、人均GDP(PPP)

结构 看消费是否多样化、升级 食品占比(恩格尔系数)、服务消费占比、耐用品比重

增速 看消费是否在快速增长 消费年增率、零售销售同比增长、消费升级速度

区域/城乡差异 看消费是否均衡 城乡消费差距、不同省/州消费分布

三、不同国家案例分析

国家 总消费能力 整体消费能力 特征

美国 非常大(世界第一) 极高(人均很高) 消费驱动型经济,服务业占比高

中国 非常大(世界第二) 中等偏高(城乡差异大) 城市中产强劲,农村仍偏弱,消费升级中

欧盟 非常大 人均教高 工业基础较强,但消费不激进

印度 总量中等(人口大) 人均低(但增长快) 潜力巨大,结构偏初级消费

日本 总量中等 人均中等 贫富差距较小,波动性不高

四、关键方法工具

1. 名义GDP vs PPP

名义数据:反映真实货币支出,适合国际贸易、金融估值。

PPP(购买力平价):更适合比对实际消费能力(如在印度1美元可以买多少东西)。

2. 恩格尔系数

恩格尔系数是指食品支出占总消费支出的比例,是衡量居民生活水平的常用指标——系数越高,生活水平相对越低,反之则越高

60%: 贫困型

40~60%:温饱型

< 30%:富裕型

五大经济体恩格尔系数对比表(估算)

经济体 恩格尔系数(估算) 注释

美国 15–20% 高收入国家,食品支出占比相对较低

日本 约 26.2% 2023 年1–8月平均值,接近生活水平良好的下限

欧盟 18–25% 总体与高收入水平相符

中国 29.8% 官方 2024 年数据,介于良好与中等生活水平之间

印度 45–55% 中低收入国家,食品支出占比显著偏高

从高到低排列(恩格尔系数从大到小表示生活水平由低到高):

印度(45–55%):食品支出占比最高,说明总体生活水平仍较低。

中国(29.8%):位于中等偏上的水平,但仍有提升空间。

日本(约 26.2%):生活水平不错,但近年食品支出压力上升。

欧盟(18–25%):整体福利和消费结构稳定。

美国(15–20%):食品占比最小,反映高生活水平结构。

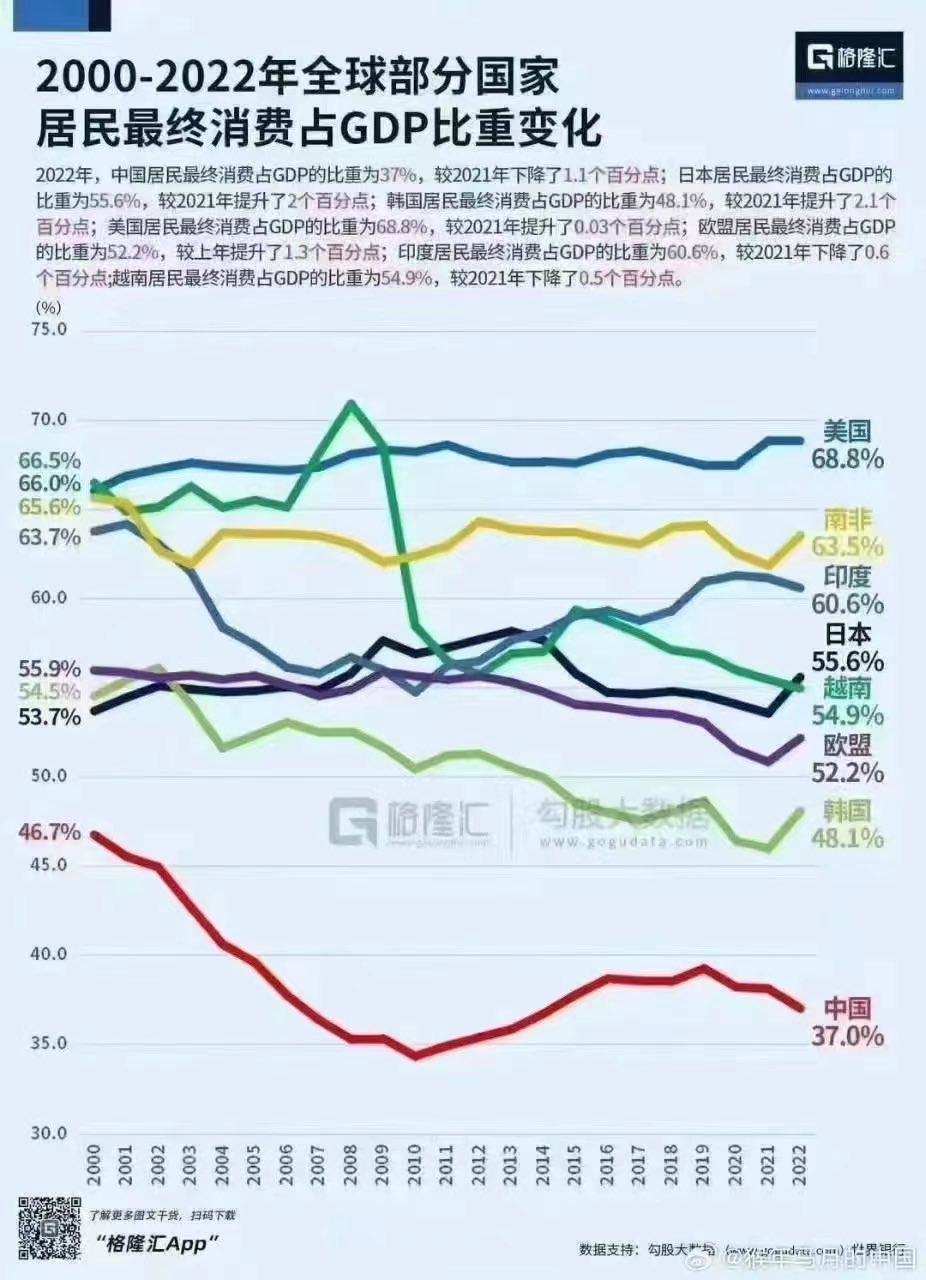

3. 消费占GDP比重(C/GDP)

高说明依赖内需,低说明经济增长依赖投资或出口。

五大经济体消费占GDP比重(2023 年,居民消费 + 政府消费)

美国: ≈ 82% 居民消费 ~68%,政府消费 ~14%

中国: ≈ 54% 居民消费 ~38%,政府消费 ~16%

欧盟: ≈ 73% 居民消费 ~55%,政府消费 ~18% 与日本相近,但各成员国差异大(如法国高于德国)

日本: ≈ 75% 居民消费 ~55%,政府消费 ~20%

印度: ≈ 72% 居民消费 ~60%,政府消费 ~12%。

对比观察

美国(82%)最高 → 典型消费驱动经济。

中国(54%)最低 → 投资与出口导向,消费不足。

日本 / 欧盟 / 印度(72–75%)处于中间水平,结构类似,消费和投资比较均衡。

日本:政府开支比重大(养老、医疗)。

欧盟:居民消费稳定,但出口大国(德国)拉低部分占比。

印度:居民消费高,但人均消费仍低。

五、总结:如何综合评估一个国家的消费力?

问题 对应分析方法

这个国家的市场有多大? 看总零售额、PPP总量

人们能消费什么?富不富? 看人均消费支出、服务占比、恩格尔系数

市场潜力大不大? 看人均增长率、城市化率、中产阶级增长

消费是否均衡? 看城乡差距、地区差异

可比性如何? 名义值 vs PPP 同时参考

一个更深入地分析全球消费贡献度的方法 —— 不仅考虑一个国家内部的消费规模,还要通过贸易差额来判断它对全球经济(特别是全球商品和服务的需求侧)的净拉动效应。

一、核心思路

你提出的方法基于这样一个逻辑:

一个国家进口多、出口少(即逆差大) → 它是在“吸收”全球其他国家的生产 → 它的消费在拉动全球经济

一个国家出口多、进口少(顺差大) → 它是在“输出”产能 → 消费对全球的贡献相对小

所以我们可以用以下公式近似描述:

各国对全球消费需求的“净贡献度” ≈ 最终消费支出 + 进口 − 出口

二、计算模型(简化版)

我们用如下指标:

项目 指标说明

C 最终消费支出(可从GDP中获得)

M 进口总额

X 出口总额

C + M − X 表征“对全球经济的消费拉动”

这比单看国内消费(C)更全面地考虑了“全球视角”。

三、案例分析(2023 年数据估算,单位:万亿美元)

数据表(各经济体)

(时间点依据各数据来源,尽量统一至 2023–2024)

经济体 C(消费) M(进口) X(出口) C + M − X(“消费拉动”)

美国 ≈68.8 % ≈13.99 % ≈ 12 %(估) ≈ 68.8 + 14 − 12.5 ≈ 70.3 %

→以贸易总比推算出口约 12.45 %(贸易 24.9 %×出口份额估计)

中国 — 贸易 37 %(2023) 出口约 20 %(2024) 若C未知,无法准确计算

(消费占比官方未直接给出)

日本 — 贸易 45.16 %(2023)出口 21.85 %(2023) C 缺失

欧盟 52.8 %(2024) 贸易 = 44.8 %(2023)不明具体出口与进口拆分 C+M−X 无法计算

印度 70 % 贸易比 45.92 %(2023)出口 ≈ 22.5 %(数据) C + M − X ≈ 70 + 23.4 − 22.5 ≈ 70.9 %

进口约 23.4 %(45.92 − 22.5)

美国 约为 70.3 %,也非常高,反映其内需驱动特性。

印度 的 C + M − X ≈ 70.9 %,显示其国内消费对全球经济的拉动力较强。

中国、日本、欧盟 由于缺少清晰的 C,无法准确列出 C + M − X,但可以通过其消费占比推断:

中国消费占比较低(约 53 %–54 %),但出口强劲(约 20 %),进口使得贸易拉动较高;

日本与欧盟均为高收入实体,其消费约占 GDP 的 50–55 %左右,贸易开放度中等。

四、全球消费“净拉动”前几位(按 C+M−X)

排名 国家 净消费贡献(估算) 占全球拉动比重(约)

1 ???????? 美国 19.1 ≈ 25–28%

2 EU 偶们 16.2 ≈ 16–18%

3 ???????? 中国 7.9 ≈ 12–14%

3 ???????? 印度 3.3 ≈ 5%

4 ???????? 日本 3.6 ≈ 5%

五、结论和理解

国家类型 特征 对全球消费贡献

逆差型消费大国 US EU 大量进口+消费强,吸收全球产能 非常高

平衡型增长国 ???????? ???????? 进口略高或相近,消费稳定 中高

顺差型生产大国 ???????? 出口远高于进口,内需尚在培育 偏低

总结:

中国总购买力为美国的1.6倍,是基于PPP的事实,但是却是一个非常片面的事实,从上面的全面分析可以看出来,中国还是一个出口导向顺差型生产大国,是一个内部消费不足的经济大国,对于全球的经济贡献度更多的是在于生产方面,对比美国,欧盟这种逆差型消费经济体,还有日本和印度那种比较平衡型的增长国,中国的经济总量更多的建立在巨大的人口,和极大的出口的基础上,但是中国这种体量的国家依然要靠出口驱动,对于世界上大多数的非资源出口型的国家(比如俄罗斯,澳洲,中东某些国家),其实是没有太大的经济拉动作用,甚至还有反作用。

中国因为强大且全覆盖的产业链,对于其它第三世界国家的制造业是降维打击,对于中等发达的制造业强国是强力竞争,对于高端制造业是蚕食,几乎所有的国家都可以感受到来自中国的巨大压力,虽然中国廉价产品的出口对于全世界人民是个福音,但是同时也是抑制区域产业发展的安慰剂,很多的国家可能最后会沦为彻底的中国制造的消费国,而且会用那种有限的自然资源作为交换,最后的结局可以预期。

一个世界第二大经济体,一个世界第二大人口国,最后却是一直以出口导向作为国策,没有真正做到給全世界经济做出更大的贡献,从中国总购买力为美国的1.6倍的事实解析来看,这种一家开心,大家担心的买卖可以做多久,未来会和几乎所有的非资源出口型国家有矛盾,这种发展模式是否可以持续,这种发展模式是否对于世界经济有真正的帮助呢。

更多我的博客文章>>>