咱的狭隘和自私

作者:xqw63 于 2019-11-4 发表于 最热闹的华人社交网络--贝壳村

原帖:https://www.*****.com/blog/206294/article-311725.html

10月24日早晨刚上班,一老美同事劈头就问:你知道那些39位死亡的偷渡客是从中国那个省出来的吗?咱一下被问住了:什么?39位死亡的中国偷渡客?

“你不是很关心新闻吗?怎么连这个新闻都不知道?”同事把咱拉到电脑前,把相关的英文网页展示开来。

咱一下惊呆了,悻悻道:“昨天咱看到中文新闻,说有39名偷渡客发现死亡,自己并没有追踪下去,没想到是中国人。”

回头,咱在电脑上打开很多中英文网站,网站首页几乎毫无例外地有了这则新闻:39名中国偷渡客闷死在英国集装箱内。

心情突然沉重起来,午间中国人聚在一起吃饭,也谈论到这个议题,都感到很难过。

几乎所有的微信群里,大家都在为这“39位中国人”感到难过,咱觉得应该写点什么,来安慰逝去的生灵。

当晚,一篇蹴就的短文,表达了咱对“39位中国人”追求美好生活仙逝他乡的理解和祈祷。

剧情很快就发生了变化,从英国警方宣布所有39位偷渡客是中国人,到部分偷渡客可能是越南人,10天之后,英国警方再次宣布:“39位偷渡客全部是越南人”!

于是,沉重的心情不再沉重,很多微信群也对“是越南人,而不是中国人”感到难以言表的“轻松”。

咱们为什么难过?咱们又为什么“轻松”?是因为生命,还是因为他们是(或者不是)中国人?

美国是一个基督教立国的国家,基督教宣传的大爱对咱这种无神论者来说,有时候确实是匪夷所思,很多美国人对街道上的流浪猫狗的关注,让咱难以理解这份情怀,但时间长了以后,自己不知道从什么时候开始,融入了这种“生命高于一切”的文化氛围,开始有了“假如他们是咱的亲人”这种切身换位考虑问题的思维,从一个“铁石心肠”,被磨砺变得“多愁善感”起来。所以,英国为逝去的“39位中国人”举国哀悼的时候,咱能理解这种行为,因为,当一个社会奉行“生命高于一切”的时候,任何尊重生命的行为,都是理所当然的。

相比较英国普通民众“沉重”的心情而言,当听到“死亡的全是越南人的时候,咱突然感到某种程度上的“轻松”,这又是为什么呢?

美国长大的女儿曾经批评过咱,说咱是个狭隘的民族主义者,因为,咱只关心和中国相关的事宜。

对女儿的评论,咱表示了完全的不认可,因为,咱觉得自己并不是一个民族主义者,但回想自己的作为,很大程度上,咱的头脑深处,一直被两个字占据着:中国!

在美国,自己没少参与捐款,但几乎所有的捐款,都捐给了中国和中国人,至于非洲闹饥荒、东南亚闹水灾、加州森林大火什么的,咱“一毛不拔”;在美国,自己为很多人找过工作、写过简历、改过文章……帮助的对象几乎无一例外都是中国人,咱这样的行为,能归类到女儿所说的“狭隘的民族主义”思维吗?

当老美同事说的“39位中国人”,咱第一反应不是生命,而是“脸面”,因为,他们给咱们中国人“丢脸”了,这也是咱为什么在第一时间去查看很多中英文网站的原因,同时,也是自己最初为什么心情沉重的原因(不仅仅是因为生命而沉重),而当消息传出来“全部是越南人”的时候,咱却有了些许的“轻松”!

为什么,为什么会有这样的思维?难道,自己的“脸面”,远远超出了他们的生命?

具有咱这种轻松的感觉还不是少数,在美的华人群中也是一种卸掉“重负”的氛围,很多人发出了从“但愿不是中国人”,到“幸亏不是中国人”的感叹。

现在让咱们回到原点去思考问题!

假如英国警方一开始就宣布:死亡的39名偷渡客全部是越南人,咱会有怎样的反应?

可以毫不犹豫地说:无动于衷!因为,10月23日在网络上看到有“39名偷渡客死亡”的新闻,咱甚至都懒得点进去细看,而正是24日“偷渡客死亡”和中国联系到了一起,才引发了咱对这些人的关注和哀思,或许,这就是女儿所说的“狭隘”的含义吧。

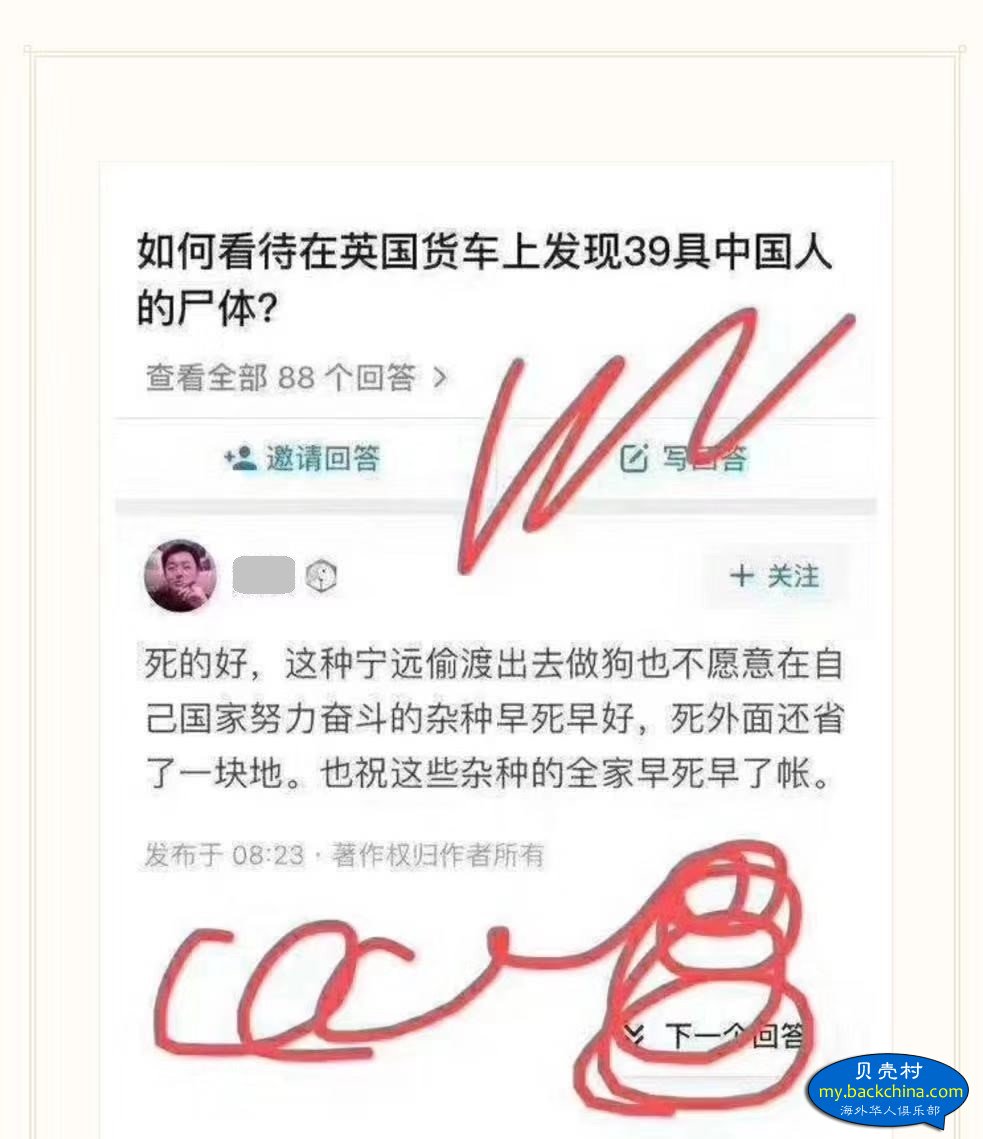

网络上也看到更加狭隘的中国人对这件事情的评论(见图),咱很庆幸,咱没有堕落到如此“狭隘”的境地。

看看对同一事件的“政治回答”和“人性回答”,再看看“点赞”数,有点无语了

人类一旦以政治立场来看某个事件或者现象,就不再具有健全的思考能力了。

假如您考虑问题的出发点是“人性“,您具备和咱讨论的资格!否则,请绕道。

中国传统文化中,提倡“恻隐之心,人皆有之”,文人们解读为“仁爱”;基督教《圣经》中,有“爱人如己”、“爱你的邻人”、“爱他的仇敌”等说法,是为“博爱”。以咱浅薄的认知能力,从上面的事例中可以看出,“仁爱”来自和自己相关的爱的付出,而“博爱”则是无条件地付出。或许,这是东西方不同文化对“爱”的诠释吧。

如果做不到“博爱“,但能做到”仁爱“,也是幸事!

(仅以这篇拙文,记念39位追求美好生活、魂断异乡的生灵!虽然他们不是同胞)

这是海外网站某些“政治立场坚定”人的回答

网络上这种喷/子不在少数,让人心寒。