麦琪儿

宁静致远在那个不正常的年代,宿舍里的孩子们不可能掌握自己的命运,在他们当时的时代潮流中,没有人能躲过一次又一次政治浪潮的冲击。1960年以前出生的孩子,基本上都躲避不了上山下乡的命运。兄弟姐妹中,家中如果有人去了乡下,那么弟弟或妹妹就会被分配在工厂,城镇的商业部门,或者被分配在里弄加工组,幸运一点的可以分到大学办的工厂。在1967至1970年中,有的家里兄弟姐妹几个都被分配去了农村或边疆。

宿舍里不少人去了外地农村,比如对面同学的哥哥去了云南,姚医生的女儿去了安徽,她的弟弟去了内蒙古。还有不少人去了黑龙江、云南、安徽和内蒙古。也有一些去了上海郊区务农,比如马教授的大儿子被分配去了崇明农场,我也被分配去了上海郊区农村。

总算在1976年的拨乱反正后,孩子们的家长在学校里又都回到了教学岗位,成了学科领域的带头人,在学术上都取得了很大的成就。1977年恢复高考后,宿舍里当年去农村、工厂、商业部门的孩子们,还有部分中学应届毕业生,陆续考上了大学,为自己创立美好的前程打下了基础。他们靠着不懈的努力,最终改变了自己的命运。

1977年以后,社会的每个角落似乎每时每刻都在变化,宿舍里的居住也有了调整。姚医生一家搬去了另外一个宿舍,对面王叔叔家和我们家也搬到了宿舍里新盖的楼房,艺术家一家迁居去了杭州,马教授一家搬到了市区。

80年代初,有一次在路上偶遇姚医生的女儿,她非常高兴地告诉我,她和弟弟们都上了大学,他爸爸也得到了平反。我也早就听说她妈妈在学校里受到了重用。好多年后,又听说姚医生一家移居了美国。几年前,在地方报纸上还读到姚医生写的在美国行医的文章。

马教授平反后受到了学校的重用。大家后来才了解到,马教授年轻时曾在加拿大留过学,他对加拿大情有独钟,后来晚年随子女移居加拿大温哥华定居。

艺术家许叔阳家迁居杭州后,在杭州美术学院任教,教授美术及雕塑课程,桃李满天下。刚到美国时还遇到几个许叔阳的学生,当时他们在纽约边读书,边打造自己的事业。

邻居家残疾的漂亮男孩经过自己的不断努力,取得了外语学院的文凭,最后在重点中学教英文直至退休。

几年前回国时遇见了马教授的小儿子。他告诉我他哥哥从崇明农场出来后去了一个大专学院,毕业后在工厂里做工程师。移居澳大利亚后,因为他有专业技工的手艺,后来成了一家工厂的主要工程负责人。

丁家的漂亮姐姐早就做了奶奶,退休后一直在当地退休老年大学舞蹈队担任领衔。对面我的同学,她哥哥当年去了云南,她本人去了卫生学院,后来在学校生物系做助理直至退休。

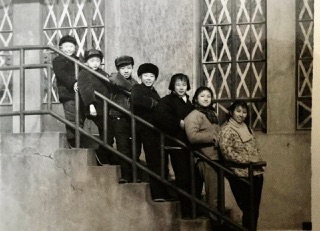

这张照片上的是我左邻右舍的几个。右起第三的女孩,是对门陈叔叔的女儿,她就是当年由于父母同时去了干校由我父母和外婆照看的女孩,如今她已定居日本。前几年我回国的时侯,正巧她也在上海,她还来看我妈妈,我们一起吃了妈妈做的饭,感到十分亲切。她总也忘不了那段特殊时期在我家受到的关照。她在日本生活多年,谈吐举止已完全和日本妇女一样了,年迈的妈妈看了都感到有点不习惯了呢。

右四就是隔壁调皮的男孩,残疾男孩的哥哥。他在1977年考入北大,如今定居在加拿大。今年我回国时正巧他也回去探亲,我约了与他的家人一起晚餐,这是1977年分别四十多年后的再次相聚,叙旧时大家深感岁月匆匆。

右五是右三的弟弟,是那个父母同去干校时被送到浦东外婆家的小男孩。他早已来美国读了博士,在美国定居多年,前几年听说他已做了外公。

几十年岁月就这样悄然流逝。回想起文革以前,左邻右舍的孩子们曾经有过那么多的欢乐,而在文革中,他们又因可怕的经历有过不同程度的心灵创伤,以后在农村和边疆的生活中,他们与无数同年人一样,有过那么多的艰辛和苦楚。如今这一切虽然过去了,然而无论岁月怎样流逝,早年的那些经历会变得更加刻骨铭心,让人永远不能忘怀。

记忆可以成为过往和故事,写下来为的是记住不正常年代发生的那些事,希望它们不再重复在人间。