老鬼 (《青春之歌》作者的儿子) :我的父亲冷酷无情

很羡慕那些有慈父的家庭。

这一生中,我写过很多纪念文章,为草原上的知青,为反“四人帮”而被判长期徒刑的同事,为陷入囹圄的北大同学,为帮助过我的中国留学生,为晚年返璞归真的母亲,甚至都给自己的继父李蕴昌写过纪念文章,却没心思给父亲写。因为,我对他有很多不愉快的回忆。父亲是母亲的入党介绍人,也是《青春之歌》中江华的原型。但在我眼里,真实的他远不像电影里的江华那么“高大全”,那么和蔼可亲。现在父亲去世30周年了,应“家族往事”征文之约,为他写篇文章。

一.对孩子冷酷 1951年,我离开了河北深泽县农村,离开疼我的姑姑、奶奶,来到陌生的北京。四岁的我本能地与父母有隔阂。见了父亲“爸爸”叫不出口,可能为此让父亲不高兴。他下班后不理我,从没抱过我,没单独带我去公园玩,也没跟我单独照过一张相,长大了更是没有。我生病了什么表示没有,两次动手术,都是阿姨和哥哥陪我去医院的。所以感觉父亲对自己没啥感情。记得有一次,从骑河楼胡同出来上了北河沿大街,他在前面走,我跟在后面,他越走越快,我跟不上,眼见着他的身影变遥远模糊,我急哭了,他头也不回。忘记后来自己是怎么回到家的。我跟父亲上街,就别指望他给买一块糖,一根冰棍,一件玩具。只记得过年时,他给过我一些火柴般细的红色小炮儿。

我从托儿所到小学,到初中、高中长年住校,每星期回家一次。到家后,他从不到我的房间看看我,我偶尔去他的房间,他也冷冷淡淡。

他出去看望朋友时,从不带我,好像嫌我给他丢人。跟老战友说起我时,总是数落,陈述我的种种毛病。他有个习惯,喜欢在老朋友面前述说自己孩子的种种错误。不只是对我,对哥哥姐姐也都这样。他好像以向外人批判自己孩子的缺点毛病为荣,特爱表现他不娇惯孩子,对子女严格要求。

在不娇惯孩子的旗号下,他经常狠狠打我。在农村老家,大家都呵护我,没挨过打。可在父亲身边却屡屡挨打。母亲1951年5月3日的日记里也记载,说我非常顽皮粗野,姑姑秀端把我惯得很不像话,于是她和父亲狠狠打过我两回。父亲抽耳光是抡圆了胳膊抽,打屁股的手也很重。他是个30年的党员,老干部,大学校长,在外面和颜悦色、平易近人,对自己的孩子却说打就打,眼睛瞪得溜圆,样子狰狞可怕。

我小学四年级11岁时,一次家里有票去看表演,本来说好让我去,后来又不让我去了。父母走出门后,我在保姆面前哭了。父亲可能忘了什么东西,返回家来拿。看见我哭,上来就抽我一耳光。还有一年春节,二叔带着女儿来北京过年。吃饭时,可能是我迫不及待,抢先动了筷子,父亲发怒,当着大家面,抬手抽了我一嘴巴。大年初一挨打,我哭了半天。五十多年后的2014年,见到二叔的女儿妙然,她还记得这次抽我,认为父亲对孩子太粗暴,大过年的还打人。

所以,我对父亲亲热不起来。他对我没感情,我对他也没感情。管父亲叫“爸爸”非常勉强,尽量不叫他。平常见了他就像老鼠见了猫,害怕至极。一到寒暑假,父母嫌我在家淘气,都要送我回河北农村老家。在奶奶、姑姑那里才能尽情享受到亲情的温馨。所以每次从老家回到北京都大哭一场。舍不得老家土里土气的亲人,他们真诚关心我,待见我。回老家吃的、住的、卫生条件都不如父母家好,但老家人是用全部心意对待我,把我当回事,我能够说了算。不像在北京家中,跟寄人篱下一样,被忽视,被冷遇,被遗忘。

困难时期,回家吃饭也要交粮票,还吃不饱,偶尔母亲会偷偷给我点吃的,父亲从来没有。他根本不把我当回事。学校开家长会,他从来不去,总让在供销总社看大门的姑父代表他参加。记忆中,父亲最让我感动的一次是初一时,他曾送给我两根深绿色的绘图铅笔。平时他没给过我什么东西,送我这两根绘图铅笔让我感激得眼泪差点流出来。受宠若惊,立刻就把自己买的一本新的《中国分省地图册》交给母亲,托母亲转给他(那时候,我特别害怕他,他不叫我,都不敢进他的房间)。但一顿骂,一顿打,又把我对他少有的一点感激之情全部化为痛恨。

父亲不只打我,还打姐姐小胖。小胖在父母身边带大,最被溺爱,也最敢跟父亲顶嘴(我小时候可一点儿也不敢)。小胖都上大学了,父亲一生气还抽她耳光,不许小胖在家吃饭,让保姆把家里的食物都放在柜里锁上。小胖为此给妈妈写信控诉,痛斥父亲的“怒吼如虎狼一般的凶恶,他的黑心如豺狼一般的狠毒”。

我二叔(爸爸的大弟弟)在农村务农,他只有一个儿子景波,十分疼爱,从没打过他一下。那年二叔带七八岁的景波来北京家中看望。一次父亲见景波跟二叔顶嘴,看着看着就猛抽了他一耳光。把那孩子打蒙了,呆若木鸡。二叔心疼得敢怒而不敢言。打自己小孩的很多,可连几年没见面的弟弟的独苗儿子也说打就打,下手那么重,恐怕就少见了。人家是客人,是大老远来看望父亲的。几十年后,景波跟我讲述了此事,说一辈子也忘不了。

尤其是我为申请入团割破手指被打,令我对父亲恨之入骨。1963年,我初三毕业前,很想入团。就写了个申请书,在交给班团支书时,用小刀割破左手中指,将血洒在申请书上。之后,也没去卫生室包扎,就把手放在左裤口袋里。血把左裤腿都浸透了。不料回到家后,父母得知我是为申请入团,割破了手指,却大发雷霆。父亲说,只有旧社会江湖上的那些人才爱动刀子写血书。越骂越生气,开始嘭嘭抽我耳光,并用大皮鞋踢我。我万万没想到为申请入团表决心会这么挨打(当年根据地有人为表示抗战到底的决心,曾把一个小手指头剁下来交给他,他还表扬过这人)。我也没干坏事,凭什么对我拳打脚踢?很多革命烈士都在狱中写过血书。当时我16岁,挨打时一声不吭,首次愤怒地瞪着他打完后,我回到自己的南屋当即把父母的合影照片撕成碎片。自己流了那么多血,左裤腿全湿透了,还被这么凶狠地暴打!实在忍无可忍,我决定给周总理写信,因为父亲的委任状上有周总理的署名。我悲愤填膺,流着泪控诉了父亲的野蛮行径,说他在家里实行法西斯专政,是个暴君,根本不配当大学校长!

父亲没料到我会给周总理写信告他。从那以后,再没打过我,但跟我在感情上越发疏远。1965年,父亲去山西长治地区“四清”,单位发他一个军棉袄。1966年他回北京后,母亲开始说要把军棉袄给我,我听后非常高兴。那时候,中学生们最梦寐以求的就是穿件军装。可最后,父亲却没给我,送给别人了。理由是给我穿,会助长我的特殊化思想,容易有高人一等的意识。他明知我喜欢军装,就是不给我——难道别人穿军装就不特殊化了吗?我白高兴一场,自然对他产生怨恨。

家里孩子的私人物品,父亲随意翻动,甚至偷走(如我买的抗战歌曲集)。他反对哥哥练武术,说不文明。当时住在国务院宿舍,我亲眼目睹他把哥哥练武的沙袋、飞镖、三节棍等扔到窗外楼下的荒草中。我也攒了一些摔跤打拳的书,非常珍惜,下乡时没来得及拿,后来都被他当废品卖掉。

文革中他受批判,处境开始不好,我无动于衷,甚至还有点儿幸灾乐祸。认为他官气十足,在家里称王称霸,该炮轰炮轰他了。后来北京红卫兵中有一小股去越南打仗的风气。我也动了心,并在1967年4月毫不依恋地打砸抢了自己的家,企图一去不复返地上前线抗美援越,宁肯死在战场,也不再回这个家。因为感觉不到一点点家庭的温暖,也是我多年来对父亲不满的总爆发。当时真的想“做千秋雄鬼死不还家”了。甚至后来还派同学去北师大贴他的大字报,揭露他把邓拓的题词挂在房上,在家里烧毁了很多材料,毁灭“罪证”等。这在全北京恐怕不多见。

父亲自然深受伤害,认为白养了我一场,大骂我是白眼狼。我下乡内蒙古后,被兵团打成现行反革命,他不理不睬,可能还隐隐高兴兵团替他报了仇。

1976年年初,我发现自己写的下乡经历手稿被他偷走后,写信向他索要,并警告他不要烧毁,否则一切后果由他负责。他的回答是:跟我断绝一切关系!当时正是“反击右倾翻案风”的高潮,他生怕我写东西连累了他。那时,我孤身一人调到大同矿山机械厂,举目无亲。他不但跟我断绝来往,还让他的老战友——把我调到大同的高万章叔叔也不要理我。等于从背后给了我一刀,令我猝不及防。我在草原后期结识的女友,也随之离我而去。那段举目无亲、无家可归的日子,刻骨铭心。

打倒“四人帮”后,父亲的秘书蒋雪姣去看望父亲,得知我在大同,说:“恰好要去大同办事,可以去看看小波。”父亲坚决不同意,说:“你不要去看他、照顾他,让他自己锻炼,自己闯。”蒋秘书认为这体现了父亲对孩子的严格教育。真实原因是父亲跟我断绝了来往,并让家里所有人跟我划清界限,自然不许蒋秘书看我。

1977年年底,凭自己的作文,考上北京大学之后,在母亲的劝说下,父亲与我恢复了来往。趁他高兴时,我对他说:“你要对我好,我绝不会在文革中打砸抢你。”谁料他听后勃然大怒,一点儿不承认对我不好,反问:“我们供你吃,供你穿,供你上学,帮你摘了帽子,给你调回内地,哪点对你不好了?”痛骂我“忘恩负义”“过河拆桥”,是个地地道道的“内奸”“白眼狼”。

不久,又因为某事跟他争辩起来,父亲见我顶撞他,再次跟我断绝关系。姐夫给我介绍了一个文化部的女翻译,他逼姐夫告诉那女翻译,我是个危险分子,劝她不要与我来往。在北大期间,寒暑假时,外地和北京同学全回家了。宿舍里只剩下我一个人,饱尝了“丧家之犬”的滋味。

因此,我对父亲的回忆就是挨打,就是训斥,就是冷遇,就是被赶出家门的屈辱,从他那里感觉不到父爱。

晚年,父亲跟我的关系缓和一些。逢年过节,他会把人家送给他的吃不了的、都长了毛、发了霉的糕点杂粮等,送给我一些。但平时我和他仍然来往不多,刻意跟他保持距离。因为你一接近他多了,待他热情一点儿,他就怀疑你对他有所企图,要求他办事,会突然变脸。

所以我从来没有心情写怀念他的文章。

二.父亲的历史

1985年8月30日,父亲去世。在他的遗体告别仪式上,我没掉一滴眼泪,只临时戴了会儿黑纱,告别式结束后,立刻摘掉。而胡耀邦去世,我戴了好些天黑纱。

目睹参加遗体告别的那么多人都为他哭泣,让我震惊和困惑不解。如此冷酷无情的人,怎么还有人为他流泪?尤其是那么多当年北师大的学生,都管他叫马校长,对他称赞有加,有的甚至失声痛哭。我这才明白,作为孩子,我只了解父亲家中的情况,对他工作的情况、在社会上的情况一无所知。

直到父亲去世30年后的今天,我仔细看了他的简历,才对他有了一点大概的了解。

他是1911年6月1日出生在河北省深泽县故城村一个贫农家庭。

他的父亲叫马让,母亲叫宋文素。他是长子,下面还有两个弟弟和两个妹妹。为了让孩子有出息,几个亲戚当时又都没男孩,从1925年到1927年,全家省吃俭用供应他上了深泽县城厢小学,读了两年半高小。

1926年年底在深泽县上高小时,经教师王肇兴介绍加入共青团。

1927年入保定同仁中学,因为上课时,好给老师提些难题,让老师下不来台。还在墙报上张贴一些比较激烈的对现实不满的文章,于1929年5月被学校开除。

1929年下半年父亲又到保定景仁中学读书,寒假时正赶上保定第二师范的学潮,他在全校大会上公开讲话声援二师,又被景仁学校开除。

从父亲的履历上看,他年轻时很不安分不驯服。他曾是个捣蛋青年。

1930年他随同保定市委书记魏十篇去河南浚县教书,并加入共产党。后来,他曾以保定特委的特派员身份来到宛平县(现在的门头沟区)工作。公开职业是小学老师,发展过数位党员。其中就有后来帮我调到大同的高万章叔叔。1976年春,我在大同见到高叔叔时,他已六十多岁,称父亲一口一个“马老师”,毕恭毕敬,令我惊讶。

七七事变后,父亲回到老家河北省深泽县,从事抗日活动,曾担任安国县委书记,霸县县长,第一联合县县长,十分区专署秘书主任,十分区抗联主任。

《吕正操回忆录》曾三次提到父亲。精装本第80页写道:部队“离开深泽县之前,由沙克同志召开了一次规模较大的活动分子会,大约三四十人,参加会议的有邸清哲、赵通三、王晓楼,还有马建民、张逢时等”。在谈到“五一大扫荡”之后的冀中统一战线工作时,第324页中说:“雄县小河岗地主王新,写了断指血书,交给抗联主任马建民,表示抗战到底。”第325页中又说:“十分区在恢复根据地的初期,特派马建民和白洋淀东四十八村高家场最有影响的高氏兄弟高万亭、高万秋、高万峰取得联系,利用高家的声望开展统战工作。……将四十八村变为十分区恢复根据地的站脚之地。”

吕正操在回忆录里能三次提到父亲的名字,不容易啊,说明他给吕司令员留下了印象,说明他干得不错,令我感到欣慰,对父亲稍稍有了一点敬意。再有,最近去了趟父亲当过县长的霸县(现在叫霸州市),得到了一本公开出版的书《霸州人民革命史》,其中有一段专门讲到父亲,转录如下:

……

四.反对靳国梁叛变的斗争

靳国梁,霸县县城人,七七事变前当过警察文书。1938年年初,混入人民自卫军独立第一团团部任秘书,后任军分区便衣队队长。1939年4月,原霸县县大队上调军分区,遂以分区便衣队为基础重组霸县县大队。靳国梁任副大队长,大队长由县长马建民兼任,政委由县委书记高均兼任,张铭录任副政委。靳国梁无视全县灾情严重,人民缺衣少食的状况,利用职权贪污腐化,吞噬公款,并接受地主贿赂,破坏阻挠推行合理负担政策,支持临津村地主韩八、堤角村地主李品卿等瞒地50多顷。事件败露后,他暗中与汉奸宋宝善、日军翻译焦成海勾结,密谋投敌,同时与其心腹第三中队队长董桂芬、第四中队队长郭凤来策划投敌行动。他们计划先扣押县区负责干部和大队中的政工干部,然后再诡称伏击日军,将队伍拉进县城,妄想一举搞垮霸县抗日武装。8月10日,靳国梁下了毒手,首先在下岔河村扣押了副政委张铭录,又令郭凤来在侴辛庄扣押了中队指导员孔岫生、二区区长陈渡,在小柏林庄抓捕了县长马建民、财政科长许鹤轩等。马县长非常镇静,大义凛然,他以民族气节教育郭凤来,促其幡然悔悟,悬崖勒马。郭向马县长表示决心抗日,不当汉奸。他护送县政府人员到侴辛庄集合,连夜转移到四区小安庄,并与分区游击三团取得联系。……绝大多数战士愤然起步回到根据地,靳逆只带十几名亲信进城投敌。令人痛心的是靳逆为向日军邀功,把事先扣押的副政委张铭录交给了日军。张铭录威武不屈,为国献身。噩耗传来,全县抗日军民为之愤慨。在(1939年)“九•一八”八周年纪念日这天,县政府召开隆重的追悼大会。县长马建民做了激昂慷慨的演讲并以文字发表,各抗日机关团体和各村公所都送了挽联。

摘自《霸州人民革命史》第47~48页

父亲在被投敌部队扣押之后,能临危不惧,给叛变头子做思想工作,让其改变了立场,放弃叛变,这不容易,起码要有口才。换了我,肯定没这本事。这种紧急关头,靠嘴巴说服了叛徒回心转意绝非每个领导都能做到。父亲凭着头脑冷静,用小小的舌头劝服叛变部队放弃叛变归队的事情,至今还在霸县流传。

同时,霸县的党史资料中,还详细记述了另外一次父亲沉着应付敌人的经过:

1940年5月13日晚,霸县县政府机关(包括民、财、实、教育科)与执达班(县政府警卫队)共30余人,押着20多个犯人,在县长马建民带领下,转移到位于岔河集正南五公里的冯家村(当时属霸县一区,现属雄县)。马建民住李景山家,秘书处住李凌家,执达班住马洪州家。14日深夜,村里一片寂静。但县政府的工作人员却没有入睡,他们在紧张繁忙的工作之余,有的在阅读文件,有的在擦拭武器,有的在交谈着与日本鬼子战斗的经过和经验。突然,村东连响两枪,这是我警卫战士发出的信号。敌人来了。县长马建民手持短枪,带警卫员康永义、王永发等行动敏捷,迅速冲到村南。但是后边的大部分干部战士却被敌人包围在村里。

这次出动之敌是伪军李宝伦部,共有80余人,他们在中队长、叛徒董桂芬的带领下,从霸县城直奔冯家村,杀气腾腾地想一举消灭我县政府。敌人大声吼叫:“你们投降吧,跑不了啦!”我被包围的战士沉着应战。执达班班长张建,命令一部分战士看管好犯人,自己带一部分战士借助院墙,不断还击。但敌人的攻势越来越猛,包围圈逐渐缩小,形势十分危急。敌众我寡,如何解围?冲出来的人们焦急万分,不约而同地把希望的目光投向了马建民。经历过抗日烽火锤炼的马县长,毕竟有着丰富的战斗经验。他考虑了片刻后,一个欺骗敌人的战斗方案产生了。马建民说明了意图后,身边的战士心领神会。只见警卫员康永义把手一挥,大声指挥道:“一排向西,二排向东,三排占领村北制高点。把敌人包围住!”

这时候,村外好几个地点都响起了“伪军弟兄们,中国人不打中国人!否则,八路军对你们不客气了”的呼喊。果然,敌人的攻势减弱了。被包围的战士们来了精神,更猛地向敌人射击。这时,驻于谢岗村的我县一区区小队,在队长张万顺的带领下,闻声赶来助战。敌人真以为被八路军包围,急忙撤走。我部无一伤亡。

岁月流逝,马建民巧施战术、化险为夷的冯家村突围战,距今已有48年,但一提及这次战斗,参战者津津乐道,群众也赞不绝口。

摘自《硝烟怒卷清河北》第33页

真没想到,父亲还曾指挥打仗,派几个人四处叫喊,硬把敌人给诈唬跑了。过去,我很为父亲是个文官而懊丧,觉得老爸当北师大副校长脸上无光,不如那些将军子弟牛气。我当时心中特希望老爸是个将军,那多荣光!现今看到霸县的党史中,还专门提到父亲的这两个故事,面子很感满足,为他能有这等不凡的举动而折服。

三.父亲实事求是,不那么极左

尽管文革后,父亲调到社科院,离开了北师大,但在父亲诞辰百年时,北师大仍旧专门召开了一个马建民百年座谈会。多位白发苍苍的老人纷纷讲话,高度评价了父亲,说父亲为人老实厚道,没有架子。有位老师还说,当年他结婚后没房子,父亲就把他中午休息的一个单元房让给了他,令他十分感动。

为纪念父亲百年,北师大还专门为他出了本小册子《稳健务实的公仆马建民同志》,介绍了他的一生。由此才知道了一些他在北师大的工作情况。现摘引书中的一些描述:

马建民是个少言寡语之人,更少长篇大论。在极左风盛行时期,由他主持的会议上,几乎没说过浮夸话。他要说就说大实话,言简意赅,句句在理。比如1959年10月24日,在常委会上讨论工作时,针对有人高谈阔论、目标宏伟,他脱口而出说:“不要吹牛,力戒浮夸,否则起反作用。”这正是彭德怀被罢免后不久,彭德怀夫人、校党委副书记浦安修刚刚检讨了对“三面红旗”的态度和彭德怀的认识,余音犹在,马建民就放出此语。

马建民主张大胆使用右派。在学校会议上,他曾多次提醒大家说:“我校现有56名右派,很有潜力。理科右派能不能教课?我们忙乱不堪,他们却无事可做。”他又举了数学家、一级教授、原师大副校长傅种孙为例说:“傅种孙可否教课?有人怕他教得好,盖过党员,会影响党的威信。这样顾虑对不对?”

他还说:“朱启贤可以教逻辑,李庭骏可以教化学……他们比刚毕业的新教师好得多。”

1961年8月23日,在常委会上,马建民提议让陈景磐做中国教育史研究室主任,欧阳湘做外国教育史教研室主任,并说就是挂名也可以。因为他实在不忍让这两位著名学者被闲置不用。

1962年7月,学校党委开始研究为一批“右派分子”摘帽。马建民每次都积极推动这项工作顺利进行。他曾很公道地说:“傅种孙一心想把师大搞好,可以摘,也有影响,在数学界有大影响。”

后来,学校又曾多次为右派和在“反右倾”等运动中受到批判的师生员工甄别,摘帽,马建民都很积极。

对曾被批判为“走白专道路”的学生,马建民指示说:“学生被批判为白专的,这次留校干部也可以留下几个。这样影响好……要善于与不同意见的人合作共事,否则容易僵化。过去念书多的不是白专。”

1965年下半年,马建民带队到山西“四清”。当评选“四清”先进分子时,有人将上海女同学能多日不洗头发,不洗澡,甚至生了虱子也作为先进事迹上报。马建民纠正说:“我们与贫下中农实行三同,应该是思想上三同,更靠近他们,而不是与他们的不讲卫生三同。”

天文系是师大唯一的非师范系。1967年夏,该系同学也与其他师范专业一样分配了。这极大浪费了人才。天文系老师向马建民反映了这个问题。马建民说:“我陪你们去找科学院的秘书长秦力生同志,他是我的老战友。”于是陪同天文系的同志找到了秦力生,对方马上表示:“今后我们接受北师大的天文系毕业生。”问题得以圆满解决。现在很多当年的毕业生都成了我国各天文台的骨干和专家。

马建民爱护干部。1959年时任北师大党委宣传部长的张刚因为给“肃反”中遭到错误批判的同志赔礼道歉,而受到党内处分。马建民对此并不介意,仍一如既往,对她很信任,支持她的工作。现在,张刚已经是耄耋老者,回忆起这段往事,仍充满激情。

60年代,马建民家有个保姆,是抗战时期的堡垒户。多次掩护八路军,可土改时仍被划为富农。解放后境况很差。马建民就将女主人接到家,一方面帮自己料理家务,一方面解决了堡垒户的生活困难。

一次马建民去青岛开会数日。其间,正赶上杨沫心脏病发作。蒋秘书立即从学校派车送她看病。当马建民从青岛回来时,感谢之余还追问派车付钱了没有。直到问明情况,补交了车费。

困难时期,学校按规定分给马建民一些生物园地自产的农产品。他表示不要:“我要和广大教职工一样的待遇。”那时,他也营养不良,腿部浮肿。

……

小冊子上寫的有些事,我頭一次聽說。真沒料到父親在北師大的口碑那麽好。難怪他去世後,那麽多人給他送行,有人還哇哇痛哭,比我傷心得多。

四

淡泊名利地位

據秘書蔣雪嬌回憶:1958年11月21日,父親第一天來北師大上班。為迎接他,提前10分鍾到了父親辦公室,見他已經提著暖水瓶去打水。蔣秘書說:“有工友給打開水。”父親說:“我好手好腳的,幹嘛要人伺候。”

當天晚上黨委會結束後,蔣秘書通知司機班來車送他。他說:“我騎車來的,就騎車回去。”

母親在1951年10月19日日記中也說:父親兼了新聞總署辦公廳副主任後,秘書處長告他有一輛車可供他上下班和工作用,但他表示還是騎自行車跑方便。當時乘小車是一種身份的象征,不少人想乘而沒條件乘。父親卻斷然拒絕接受。到北師大後,學校也為他配了車,仍舊謝絕。隻有去上級單位或外單位開會才用。平常仍舊騎車上下班。

有時到其它單位開會,比如參加師大女附中的慶典活動,他也騎自行車去。他曾對老戰友說:“騎車可以節省汽油,又可以鍛煉身體。”無論嚴冬酷暑、刮風下雨,父親就像個老工人,老職員般地在北京擁擠的自行車群中上下班。誰也想不到他是個老幹部,北京師範大學的主要領導人之一。

當年在十分區根據地,父親的名氣遠比母親大,雄縣、霸縣、文安一帶很多老百姓都知道馬建民。但1958年,母親的小說和電影《青春之歌》公開發表上映後,轟動全國,幾乎家喻戶曉,母親的名氣壓倒了父親。當有人詢問父親,《青春之歌》裏麵的江華是否是他時,他總微笑著說:“不是,不是,那是藝術作品,是集中了幾個人的事跡於一身的。”一點不挾這本書出名而抬高自己。那時候,各界人士、包括政要、記者、演員、大學生紛至遝來,或采訪或拜見或邀請母親參加活動。父親力勸母親:一律不要接受采訪和外出講話。但母親嫌父親太絕對了,沒有接受。

以後所有邀請采訪母親的活動,父親概不參加,不陪伴。他甘於默默無聞,沒有因為母親出名,而擠在母親身邊,跟著去出名。

天津聚集了很多冀中工作過的老幹部。60年代初,百花文藝出版社曾來信約請父親撰寫回憶錄。他平靜地對蔣秘書說“你就以我的口吻寫一封謝絕信吧。”予以回絕。

據秘書蔣雪姣回憶,馬建民家的生活非常平民化,屋內陳設簡單普通。保姆曾對她說,馬校長每天隻給她一元錢買菜。

他確實平民化,都有些過分了。家裏所有孩子都說他小氣摳門。他和母親的錢分得清清楚楚。家裏手紙從來不買,都讓母親買。母親有事管他借錢絕借不來,母親經常埋怨他吝嗇,跟葛朗台一樣。保姆患病,求他預支一個月工資也不給。我在內蒙古草原上,被專政多年,衣服襤褸,寫信請他給買件滌卡上衣。他回信一筆筆算賬,說他負擔多麽重,沒力量給我買滌卡衣服。連裏很多平民子弟,小幹部子弟都穿上了滌卡衣服,我卻穿不上。

可是,他對外人卻挺大方。老戰友,深澤老鄉武光在文革中被新疆造反派定為最大的走資派和叛徒,處境淒慘。1967年秋在好心人幫助下,逃到北京,躲在航空學院。因被停發工資,生活極其困難。父親曾冒著危險兩次去北航看望武光,並還送錢給武光。後來父親被揪出來後,這成為父親的一大罪狀,被迫一次次檢討認罪。摳門的父親能為戰友慷慨解囊,讓我萬萬沒有想到。

他給保定的一個老部下,不知名的小幹部又寄錢又寄東西,令家人無法理解。

父親有個優點。不那麽想升官,沒啥功名心。1950年代曾要調他到山東當文教書記。他竟然不去,不願離開北京。文革後,一提起這事他就沾沾自喜,認為自己有遠見,躲過一劫。他心有餘悸地對母親說各省的文教書記哪個有好下場,全被打倒,有的還丟了性命!我要去了,能不能活下來都難說。

結果給他調到北師大當副校長,曾主持過一段工作,後被中宣部調去的程今吾取代,他坦然接受。北師大的教職員工都比較同情他,感覺他有點受排擠,文革初期還一度把他三結合進革委會。隻是江青說深澤有個叛徒窩後,他才被從革委會裏揪出來。他跟張春橋是《晉察冀日報》的老同事,彼此很熟。張後來成了中央政治局常委,父親從不理他,自己挨整後,靠邊站多年也沒找過他。

他不喜歡擺譜,不顯山露水。解放初期,單位給家裏派駐了警衛員,他主動退掉,認為和平年代不需要。我填表時,出身不讓我填革命幹部,非讓我填革命職員,好像他不是個領導幹部,是個小職員。我沒聽他的。因為同學們都填革幹,沒有填革命職員的。回深澤老家時,他低調不張揚,從不驚動縣裏。老家親戚受了欺負,向他訴苦,他一點沒有打狗欺主的反應,絕不利用關係報複對方,他的好友陸治國是河北省公安廳長,收拾對方易如小菜。

五

他是農民的兒子

父親有些農民的毛病,家長製觀念濃厚。在家裏實行獨裁統治,一切他說了算,缺少民主作風。過日子節儉。保姆買菜要記賬,周周都要向他報賬。墩布條都快掉光了,也不買新的,把我的破褲子撕成條條綁上再用。所有家具都又破又舊,舍不得買新的。他還有保存資料的習慣。家裏收到的所有信件、請柬、各種說明書、文藝表演節目單等全都留著,連我在托兒所的體檢表,中學的成績單都沒扔掉。個人衛生也不大講究。很少洗澡,我猜自己不愛洗澡可能來自他的遺傳。

逢年過節,他會抽根煙,喝點葡萄酒,平時煙酒不沾。也不愛運動,從不鍛煉,特別反對哥哥練武術。比較愛看古書。文革靠邊站後,他醉心搜集中國曆代農民起義的資料。寫的材料有一麻袋。以後調到社科院曆史所當黨委書記,業餘時間依舊幹這事,幹得特別投入。冀中抗戰史料,他沒有寫過一篇文章。把心思完全放在這上麵了。可惜大方向沒搞準,花了許多年,付出了很大精力,最後也沒什麽結果,不了了之。

他來自農村,有很多農村的朋友。最值一提的是他幫助雄縣農民王新(王漢秋)翻案。1985年春,當得知抗戰時期把自己土地捐出,並向他獻出一個手指頭表決心的開明紳士王新解放後仍被定成地主,判處死緩,1960年餓死獄中後,他非常震驚和惋惜,開始為王新寫信呼籲,他有關節炎,雙腿都羅圈了,還四處奔走找人。但同年8月因心髒病突發,驟然去世,沒有完成。此後母親繼續為這個人呼籲,經過老戰友劉秉彥的過問,最終給平了反。

他迷信73、84沒有病,閻王爺也要招你走的說法。1984年春節,他73歲了,流著淚給每個孩子200元錢,希望大家幫他渡過這關鍵的一年。從小到大,這是他第一次過年給孩子紅包,我感動得幾乎一夜沒睡覺。200元在當時是一筆不少的錢。

父親去世後,《人民日報》發了一條很小的消息,聶榮臻、姚依林、胡喬木、劉瀾濤、呂正操、鄧力群等送了花圈。遺體告別會上,我想流淚也流不出來,我感覺全家人也都沒有掉淚。胡喬木、喬石、胡繩等去八寶山與他告了別。

父親的晚年,沒事就搜集整理中國農民起義的資料

六

父親的恩惠

父親已經去世了30年。我常常會想起他,無法把他忘掉。因為我居住的房子就是北師大看在他的麵子給的。

1985年父親走後,北師大收回了柳蔭街的院子,又給母親在校園裏安排了一個5居室單元。通常,人不在了,沒必要給其家屬安排住房。何況那時候,父親早已調出北師大,母親亦跟北師大毫無關係。從這件事可以看出父親在北師大的威信多麽高,人緣多麽好,北師大對父親多麽關照。母親在這裏一直住到去世為止。以後又成了我的住處。

由於從美國回來後,沒了經濟來源,我的房租、烤火費拖欠了好些年,北師大也沒催我交。若在美國這麽多年不交房租,不被趕走,也要被起訴到法庭。可我住在北師大賒欠了數萬元房租,卻沒人跟在屁股後麵催。每想到此不由得念叨起老爸,這是沾著老爸的光啊!雖然他生前不喜歡我,冷淡我,也本能地要對他萌生感激。

父親生前最後一張照片,1985年夏

每逢來到十分區,父親當年戰鬥過的地方,都受到了當地政府部門熱情接待,也總要讓我想起父親。

鑒於拖欠房租太多,在母親去世18年後,我隻好將其中兩間房租給一兵團二代。這才把所欠房租、烤火費全部補交上。同時也改善了自己的經濟狀況。再不用發愁沒錢加油,沒錢升級電腦,沒錢請朋友們吃貴一點的飯……這種種改變,全靠出租房子有了些收入。心裏不由得又暗暗想起父親,追憶這個曾經毒打過我的人……

我能摘掉反革命分子帽子,是靠他的關係,母親才把信遞交到總理辦公室;我能離開內蒙古兵團,也是靠他的關係,大同的高萬章叔叔全力幫忙;前女友韋小立能分到北京也是靠他鐵道部的關係高萬秋叔叔……

不管怎麽說,我沾了他不少好處。歲月悠悠,別人可能都忘了,我卻忘不了。一想起這些心情就異常複雜,百感交集。所以,近兩年來,一直琢磨著給父親寫篇文章。

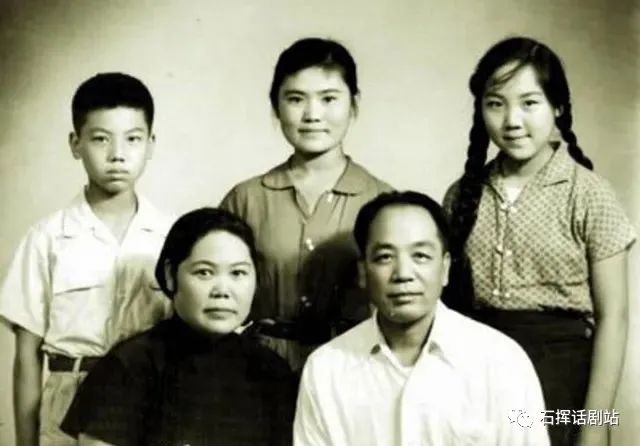

1964年底全家合影。以後直到他1985年去世,我再沒跟父親照過相

常常有人說:對自己親人都不好的人,不會對外人好。可父親的表現卻證明這個說法錯誤,不是事實。他對母親不好,對孩子不好,冷冷冰冰,一毛不拔,可是他對外人卻特別好,真誠的好。總笑容可掬,熱情慷慨,謙虛之極。所以1985年他去世後,有那麽多人為他送行。據我所知,很多老幹部都這樣。自己孩子的事不管,卻管別人家孩子的事。對自己的親人冷冷淡淡,對外人卻熱情似火。

父親在外麵慈祥和藹,與人為善。為何在家裏這麽專斷,粗暴呢?私下,我曾認真思考過這個問題。他在單位,在大街上,在商店,對所有人都擠出一副笑容,哪怕是對看門的、蹬三輪的、居委會的等地位比他低很多的人,也滿臉堆笑,一副討好狀。那些被他這麽對待的人可能很感動,我卻感到他的虛偽。

他幹嘛總裝笑臉呢?一副巴結人的樣子。有時都覺得他這謙恭樣子很可憐。資格那麽老,還這麽向人點頭哈腰,那麽賤。可能是由於他在單位上,社會上處處謙讓,經常帶著假麵具,身心疲憊,不勝重負,所以回到家後就不再控製,拿家人撒氣,對孩子大打出手。

久而久之,父親跟家人的關係都不好,越發對外人好。小胖姐姐曾控訴“他是家中最大的壓迫者、統治者、淩駕於人之上的太上皇……”母親跟他分居多年,就差離婚。

他或許覺得對孩子好,孩子不感謝他,以為是應該的。而對外人好,外人會對他尊敬和感激。他從家裏得不到溫暖,從外人那裏能得到溫暖。所以對外熱,對內冷,胳膊肘往外拐。毛澤東時代,以階級鬥爭為綱,政治生活冷酷,很多幹部在外麵夾著尾巴做人,極度壓抑,回到家就把孩子當成了出氣筒,濫施暴力。這種在外麵一個麵孔,在家裏一個麵孔的雙麵人幹部,恐怕不止我父親一個。

父親沒想到1963年12月31日那次痛打我,招致我給周總理寫信控告他,讓他頭次感到兒子是個危險的“內奸”。1967年4月29日北師大革委會成立的那一天,我由於去越南把錢花光,向他討錢未果,又讓同學給他貼了一張大字報。當著市革委會主任謝富治等領導麵前,從背後給被三結合的父親狠狠一刀。讓父親的心流血。

我記仇,父親也記仇。父親唯我獨尊,專橫霸道,狠狠打我不對;我年輕氣盛,睚眥必報,揭發他也太過分。

現在,父親已經走了30年,我一點不恨他了,歲月衝淡了過去的傷痕。每年清明,我還到八寶山去看看他,擦拭一下他盒子上麵的灰塵。