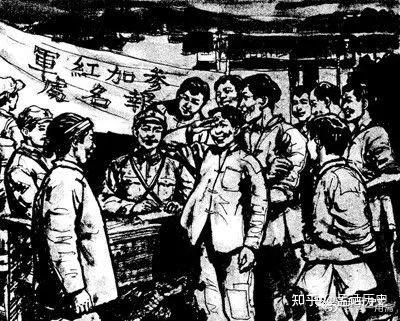

(二)收编土匪武装,创建赣南红军

革命势力活跃的赣南苏区1929年以后逐渐成为中央苏区的中心,土匪成分在赣南苏区创建初期的革命势力中占有相当比重。

土匪问题在整个江西都很普遍,在赣南尤为突出,赣南土匪主要是受会党控制的会匪,三点会在某些地区实际已经成为群众性组织。

由于国民党军队和民团的压迫,也由于革命势力的兴起,会匪往往倾向于共产党。

泰和县仙槎靖卫团任意捉杀仁善乡书坑农民,甚至有病在床的70多岁的老头子、4岁的童养媳、路上的挑夫、江边的癫子都遭杀害,这激起了群众的公愤,“尤其是洪家兄弟,自动的召集千余人的示威大会,一面用群众的力量,驱逐仙槎靖卫团,另一方面,派代表到东固搬请红军援助”。④

到1929年夏,江西省委报告中提到:“赣南有同志二千余人,群众在他们自称有十万人,但实际确有二万余”,另外“七、八万是土匪群众”,可见会匪势力在整个赣南革命势力中占有相当大的比重。⑤

1930年巡视员张怀万在报告中即提到:“赣南的土匪极多,现在因为革命发起,很多土匪(三点会)都归顺革命。”⑥

收编土匪武装在创建赣南红军的过程中发挥了重要作用,但这一政策在有的地区最初曾走过一些弯路。比如吉安县委“在暴动的准备中,只注意联络东固的会匪,派人到会匪中去工作,从不想到怎样发动群众”,“又怕会匪不能受我们的指挥,扰害地方——不敢进行,所以结果还是一哄而散”。⑦

再如,赣南地方武装八纵队的前身是北洋军阀武装流散的土匪,大多是河南人,地方党组织派吉安师范的革命学生虽然把它争取过来,但是派进去的人太少,不能充分改造,这支部队最后垮掉了。⑧

不过在兴国、于都等地收编土匪武装则取得了相当的成功。

为了联络土匪武装,兴国县委派出黄家煌、肖以佐、陈赤峰、陈奇涵等骨干加入三点会,因这些革命者大多是富家子弟出身,以至于当地人议论说,“这些人不愁吃不愁穿,好事不做跑去当土匪”⑨。

于都县也派丘倜、刘为美、李骏等六名党员入三点会,与会党头目“喝血酒,跪拜天地为誓”⑩。

在地方党组织艰苦卓绝的努力下,大量土匪武装被改编为红军,壮大了革命队伍。如赣西游击第一大队是二团东渡时留下来的,“

当时仅有步枪八支,后来与当地一班土匪联合,渐渐淘汰他的、分配他的,领袖驱逐出去,得了四十多杆枪,渐渐发展得九十多枝,总共有一百卅枝”①。

赣西特委领导下的游击第一大队、第二大队人数500多、枪400支,其成员相当部分也是来源于土匪②,“上犹、崇义以及湘赣边境的土匪和三点会就一批一批的将武装投奔到红军中来,诚恳的接受红军的领导”③。

在早期赣南红军中,收编的会匪武装占有举足轻重的地位,组成主力二、四团的四个纵队中有三个纵队长曾是会匪首领。

赣南红军早期的骨干是七纵队、九纵队、十五纵队、十六纵队,其中七纵队的前身是段起凤领导的绿林武装,后来由赖经邦通过亲戚关系争取过来,又收编一个姓孙的领导的土匪武装,逐步淘汰不纯分子,吸收农民和革命知识分子,1928年2月成立七纵队,段起凤担任纵队长(吴江只担任很短时间);十五纵队以兴国县三点会首领管开炳的部属为骨干发展而来,1928年6月成立,管开炳为纵队长;十六纵队以兴国县三点会首领曾老四的部属为骨干发展而来,1929年1月成立,曾老四为纵队长。

1928年9月七纵队和九纵队合并成立独立第二团,段起凤担任二团副团长;1929年2月,二团抽调100多名骨干与十五、十六纵队合编为第四团,段起凤担任团长。

二、四团是赣南红军的绝对主力,1929年11月以二、四团为基础创建了红六军(后改称红三军),成为红一方面军一军团的主力之一,在第一次反“围剿”战争中立下大功。

而三点会首领段起凤、管开炳、曾老四等先后在红军担任重要职务。

由此可以判断,收编的会匪武装在赣南红军创建初期占有不小的比重,发挥了重要的作用。④

(三)闽西苏区土匪势力特别强大,土匪问题尤为突出

1929年初,红四军为避开湖南、江西两省敌人强大兵力的围攻撤离井冈山,经过坚苦卓绝的战斗,由赣南辗转到达闽西,开辟了中央苏区的另一个主要部分——闽西苏区。

闽西苏区是红军走出困境、转危为安的重要根据地,同时闽西山区也是土匪势力非常强大而普遍的地区,福建省委特别提到“闽西土匪特别多,对土匪的问题比较严重”⑤。

闽西突出的特点是,土匪武装已经强大到控制了地方政权,成为红军的主要敌人。

在湖南、江西,国民党政府军的力量比较强大,土匪一般是处于受压制的地位,往往倾向红军。

但在闽西,由于地理位置远离全国的政治军事要冲,国民党正规军队力量薄弱,北伐战争中被何应钦收编的郭凤鸣、卢兴邦、陈国辉等大股土匪控制了相当范围的地方政权。

1929年春,毛泽东、朱德率领红四军初次进入福建,主要的敌人就是这些割据闽西的土匪武装,3月一战击毙郭凤鸣、占领长汀,6月又在龙岩消灭陈国辉部的主力,奠定了闽西苏区的基本局面。

但是,闽西土匪决不仅仅是这些大股土匪,实际上有些地区已经成为遍地皆匪的野蛮世界。

闽西被国民党收编的大股土匪并不能维持最基本的秩序,他们本身就胡作非为、战斗力也有限,因此各种土匪多如牛毛,不少地主、士绅为求自保也不得不加入土匪,同时为抵抗土匪,地方上大刀会等民团组织也极为发达,在某些地区抢劫成为重要的生存方式,甚至普通农民也卖田买枪,土地大片荒芜,社会几乎倒退到部落争斗的原始时代。

比如永定县,土匪数量十分惊人,“接近龙岩之太平丰田二里,土匪掳人勒索成为常事,往往仅有数里之路,本地人亦行不得。小乡村之小姓农民耕牛农具被掠,无以耕作,多流离别处或亦当匪,因此有许多田地无人耕种。”①

当军队下乡来剿匪时,同样祸害农民,因为所谓军队也不过是被收编的大股土匪而已,“有用的、值钱的、搬得去的东西抢去”,还要“罚款赎罪”,把很多无辜农民绑走,要拿钱才能赎回。

军队还常常半夜对农民突然袭击,所以军队临近驻扎时,有时吓得“全乡农民晚上不敢在家睡觉”。②

土匪给人民造成深重的灾难,但他们的活动有时却起到有利于红军的作用。

如国民党军队杨树庄部“因泉州的土匪扰乱”,卢兴邦部因“古田的土匪时常扰乱”,“时常感觉到自顾不暇”,“不能安心前进”,无力来进攻闽西苏区。

泉属一带土匪遍地皆是,少数留守的国民党军队常为土匪缴械。③

福建省委1929年9月提到,由于泉属土匪的纷扰,加上内部矛盾和财政困难,使福建国民党军队“对闽西的进攻发生了很大的困难”④。

此外,不少受大股土匪攻击的小股土匪也主动要求加入红军,而多数土匪因与国民党军队有矛盾也不愿对抗红军,因此,只有被国民党收编的大股土匪郭凤鸣、陈国辉、卢兴邦等与红军敌对。

1928年赵亦松在报告中谈到,永定的土匪“大半受豪绅的领导”,不过他们要把持税收,与国民党军张贞部是有冲突的,不太敢与共产党作对,“但是真正加入农协或共产党的,大半系小股与受大股压迫者”。⑤

1929年福建省委给红四军前委的信也提到,“漳、泉一带土匪已在蠢动。漳州土匪多希望我们收编。”⑥

1929年中共闽西特委逐渐认识到收编土匪武装是壮大红军的重要手段,“匪运”已经上升为与“工运”、“农运”、“兵运”并列的重要工作。⑦

特委检讨以前的工作,认为“二月杀土匪八人,招致土匪群众之反对,是不对的”,“过去闽西一般的说都不注意土匪运动,并大部分都是仇视土匪,如蛟洋杀七匪等,尤其对城市流氓的取仇视态度,这在客观上是把土匪流氓群众让与豪绅阶级,使之进攻我们”。⑧

很快,“匪运”取得不小的收获,相当数量的土匪武装被收编入革命队伍。

武平有土匪五六十人加入农会,永定一带土匪有几十人在共产党指挥之下,还有十余名土匪投到八支队,溪口有一部分土匪被编为赤色游击队,后编入红四军四纵队。龙岩刘烈波部有土匪80人,经军部委为赤色游击队,后来红四军前委决定将长汀赤卫队、永定湖雷溪南游击队与一部分土匪及北四区五九团都编入四纵队,包含许多原土匪成分的红四军四纵队逐渐成长为福建地方红军的主力。⑨