四野南下任务没完成,毛主席拆散林罗刘,空降两干部,有何隐情

四野南下任务没完成,毛主席拆散林罗刘,空降两干部,有何隐情

|

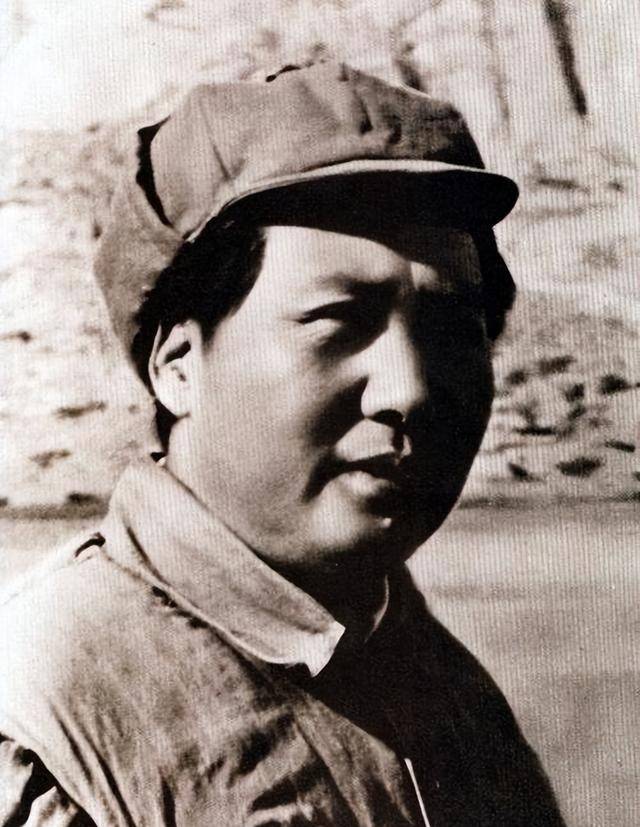

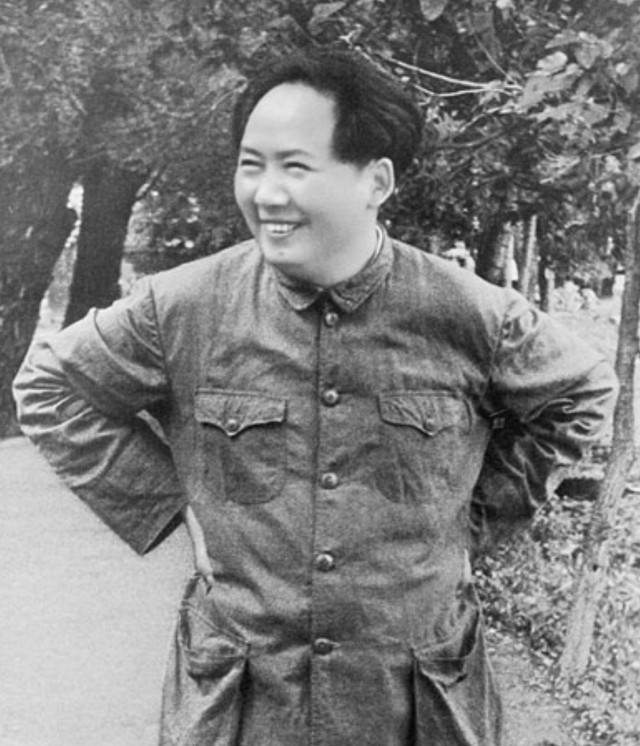

先说一下第四野战军(四野)。它是解放战争时期中国人民解放军的一支主力部队,前身是东北野战军,成立于1945年。四野的核心领导包括林彪、罗荣桓、刘亚楼,三位领导人物被简称为“林罗刘”,各司其职,合作无间,成就了四野这支王牌部队。

林彪担任司令员,以其卓越的军事指挥才能为人称道;罗荣桓是政治委员,负责党的政治工作,极具统筹和组织能力;刘亚楼则担任参谋长,负责战斗计划的制定与部队的协调工作。三人的紧密配合,使得四野在解放军中脱颖而出,成为一支作战力强、威名远扬的部队

四野的战绩非常亮眼。1948年10月到11月,辽沈战役结束后,东北全境得以解放,几十万国民党精锐部队遭到重创。紧接着,四野于1948年底跨过长江,参与了平津战役,并于1949年1月实现北平的和平解放。这一时期,林彪的灵活战术、罗荣桓的稳定军心、刘亚楼的后勤保障,三者各司其职,四野的战斗力达到巅峰。到1949年初,四野已经拥有近百万兵力,威名赫赫。

1949年4月,四野接到新的任务——南下解放华中、华南地区。这一任务跨度巨大,需要从华北一路向南推进,直至广东、广西、海南等地,彻底消除国民党残余势力。任务艰巨,所跨地域涉及多个省份,地形复杂,敌人分布零散,作战环境与之前的东北、华北截然不同。

四野的南下作战总体是成功的。1949年5月渡江战役后,武汉三镇解放;10月,广州解放;到了1950年5月,海南岛的解放也顺利完成。虽然看起来成果辉煌,但一些人说“四野的南下任务没有完成”,这话有些夸大了困难。确实,四野在解放广州时,遭遇了顽强的国民党守军,战斗异常激烈,伤亡不小。尤其在海南岛的战役中,解放军由于缺乏海军作战经验,登陆时遇到了不少困难,虽然最终取得胜利,但过程中充满波折。因此,有些人可能会认为“四野没有完全顺利完成任务”,这更多是对战斗过程的过度解读,实际任务目标早已实现。

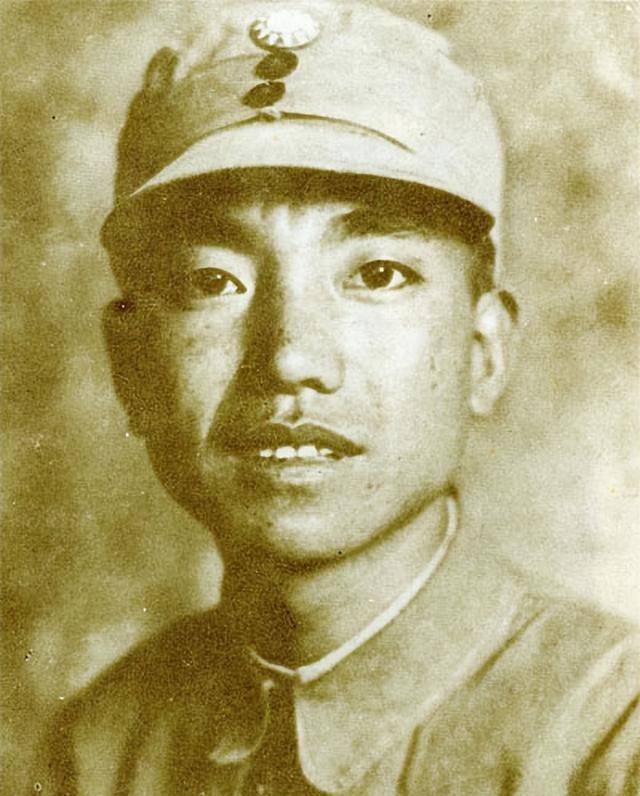

说到这儿,四野的领导班子在南下过程中发生了变动。罗荣桓和刘亚楼先后离开,林彪继续担任司令员,但随着邓子恢和萧克的加入,四野的领导层发生了重要调整。邓子恢和萧克都是毛主席亲自挑选的干部,他们的到来为四野注入了新的力量。

罗荣桓的离开是因为健康问题。他多年来一直受到肾病困扰,身体状态持续恶化,1949年初在天津就开始休养,无法承担高强度的南下作战,因此留在后方未能随大部队南下。至于刘亚楼,1949年11月,中央军委决定成立空军,刘亚楼被调任为空军司令员。考虑到解放战争后期,国民党空军对解放军后方的轰炸频繁,毛主席急需一位有组织能力的将领来组建自己的空军,刘亚楼无疑是最合适的人选。

在这种情况下,林彪依然在四野继续指挥,但毛主席派来了邓子恢和萧克,填补了罗荣桓和刘亚楼离开后的空缺。邓子恢担任第二政委,萧克担任参谋长。两人分别带来了政治和军事方面的强大支持。邓子恢是一位有着深厚革命经历的老将,擅长统战和群众工作,在南下期间,他帮助四野与地方游击队和群众建立联系,增强了四野的社会基础。萧克则是军事专家,曾担任红一方面军参谋长,具有丰富的作战经验,他的加入使得四野的指挥体系得到了补强。

毛主席对四野领导层的调整,表面上看是人事变化,背后却有深层次的原因。从军事角度来看,南下作战地形复杂,敌人分布零散,还需要与地方武装合作。四野原来的领导班子虽然非常强大,但随着罗荣桓的健康问题和刘亚楼的任务调整,林彪单枪匹马的压力增大,因此毛主席派邓子恢和萧克来分担压力,并带来新的作战思路。邓子恢熟悉华中情况,萧克则能够帮助林彪执行战术,支援南下作战。

从政治上考虑,四野太过强大,尤其是在辽沈战役和平津战役中取得的辉煌战果,使得林彪的威望逐渐上升。毛主席一直强调集中的领导,防止任何地方的权力过于集中,形成山头主义。因此,派邓子恢和萧克过来,既是为了补充军事领导的不足,也有平衡四野权力的政治考量。毛主席的调整,也符合解放战争中常见的做法,华东野战军、华北野战军都曾经历类似的人事变动,确保军队听从中央指挥。

此外,毛主席的长远打算也是关键。南下不仅仅是作战,还涉及战后治理,邓子恢的政治经验将在接管南方时起到重要作用,而刘亚楼去建空军的任务,则是为了未来的国防体系。整体来看,这次调整不仅是出于眼前的军事需要,也有助于为未来的政治布局和国防建设奠定基础。

至于“隐情”方面,事实上并没有任何阴谋或深层次的不信任。史料中并未显示毛主席对林彪有任何不信任,或者故意拆散四野领导班子。更多的原因在于局势的需要,毛主席希望统筹全局,在解放战争的关键时刻,确保四野的作战力不受影响,同时还要为解放后的治理做好准备。

|