(1978-1981)

1977年大学开始重新招生,招考范围除了应届毕业生外,还包括1966年以后被耽误了十年学业的历届学生。那些有志上大学的“老学生”重新拿起课本,励精图治,准备一博。当年永丰中学就有三个年轻老师考上了大学,均是重点大学。这三个人恰好都是北大附中的毕业生,我这个老北大附中对他们羡慕之极,特别是其中一个,和我年龄一样大,上学晚点,是老高二的,他有资格考,我就没有,我文革前高中毕业,不在这次的招生范围,心中无限惋惜。

1978年初,大学恢复招收研究生。一天,老宋从学校里拿来一张研究生的招生简章,说你可以试试报考研究生。大学本科已经让我肃然起敬,眼巴巴地望着它的门槛爬不上去,更何谈研究生。我说绝对没可能。老宋坚持说可以考一个试试,即使考不上也没有任何损失。我动心了。那时我已经没有什么雄心壮志,只是想换个学校,离家近点,考研究生倒是一条途径。

考哪科呢?我接过招生简章,目光首先落在北大中文系,那是我高考那年的第一志愿,可是没有希望,那些必读书什么史什么学什么概论,听都没听过,更不知到哪儿去找。再看历史系,也不行。法律系更没门。只有哲学系还沾点边,起码《矛盾论》和《实践论》我看过,而且看过多次,在我的概念中哲学就是《实践论》和《矛盾论》。我的选择无可奈何地落在了北大哲学系马列主义哲学史专业,就试试它吧。一看必读书,又是脑袋发晕,浑身冒汗:《两论》只是沧海一粟,要读马恩列斯毛和国内哲学家的主要哲学著作,要读世界史工运史共运史联共(布)党史,还要考数学和英语。

幸而那些马恩列斯的哲学著作我家里全有,文革期间,文学书籍都抄了烧了,仅仅留下一柜子马恩列斯毛。

妈妈带我去请教中央党校的副校长韩树英。1949年以前他是大连教育局副局长,妈妈是大连师范学校副校长,与他常有来往。韩树英问我,都读过什么哲学著作?读过《马克思主义的三个来源和三个组成部分》吗?没有。读过《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》吗?没有。《反杜林论》?没有。《自然辩证法》?没有。《哲学笔记》?没有。《唯物主义和经验批判主义》?没有。那么至少应该读过《辩证唯物主义和历史唯物主义》普及本吧?也没有。韩树英摇摇头:“这些书粗读也至少需要一年,你首先要细读一下我和艾思奇同志合写的《辩证唯物主义和历史唯物主义》。明后年再考吧。”

我们又去找了爸爸的高中同学任继愈,他是搞中国哲学史研究的,看来也是不以为然,只说那些东西得精读,有问题可以找他。

尽管专家说不行,我也要试一试。对我来说,考研究生的目标并非当个哲学家,而是换一种活法,更主要的是考我有多大潜能。自从大学落榜,我对自己的能力就失去了自信。学校里好多人都用一种莫名其妙的眼光看我,更有老师讥讽:“刘海鸥想考研究生?纯粹是癞蛤蟆想吃天鹅肉。”不管别人怎么说,既然我已经打算吃天鹅肉,好歹也要尝一尝。

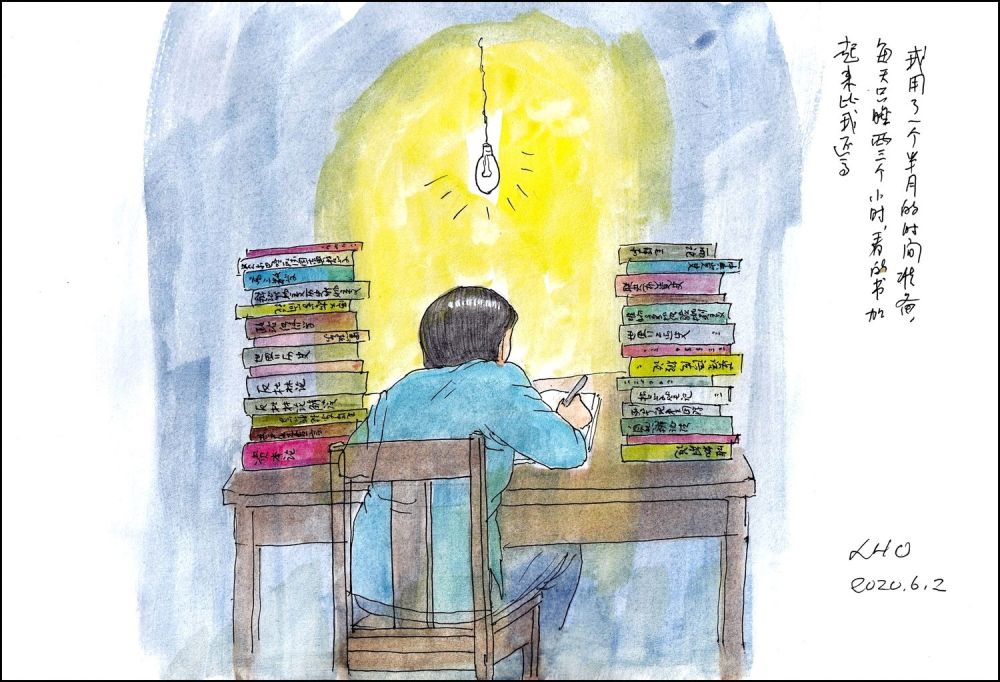

我日夜兼程啃完了所有的必读马列经典著作,写满了两个笔记本,记住了世界史工运史共运史上所有重大事件的时间过程结果意义,做完了高中三年的数学题,背下了一本英语语法书。白天还要上课,这一切主要是用晚上时间,我几乎每晚都读通宵,只是在凌晨三四点钟最睏的时候迷糊一阵。

我利用一切空闲时间背英语单词,骑车回家时手持一个英语单词小本,一路背诵。

仅仅用了一个半月的时间,我完成了全部学习。整理书本带回家时,才发现我这一个多月读的书加起来竟有一米多高。最让我骄傲的是,我的体重达到了我历史上最辉煌的数字,一百零六斤,减少了二十多斤。就为这个,考不上也值得。

应考那天,北大图书馆考场前拥着上千男女考生,多是文革前那几届的老大学生,个个气度不凡,胸有成竹。见此阵仗,我竟头一晕,坐在台阶上喘息了一会儿。待第一门课的考卷拿到手里,心才平静下来,不难,答案都可以在我看过的书里找到。

几门专业课的考试发挥得很好,唯一知道的错误是把被恩格斯誉为新世纪的曙光的旦丁写成海涅。考完专业课,心已放下了一大半。

英语考试允许带字典。进入考场,吓了我一跳,只见人人都带了一两本辞海那么大的英汉词典,见都没见过,而我只带着巴掌大小的郑易里的袖珍字典。凭着这个小字典,竟也啃完了一篇列宁和第三国际的文章。

数学也不难,感谢北大附中的数学课,我那时虽不用心学,基础也够扎实。十三年过去了,连解析几何都还能对付,只是忘记了一个算利率的公式,问的是一笔存款二十年后增长到多少,我只好一年一年利滚利地手算(那时连个计算器都没有),算了一个钟头才得出答案。

如果考题我都能答出,对那些老大学生们不更是易如反掌?考完试回家睡了一天,不再抱什么希望。

一个多月后,一天早上一群坐公交车上班的老师到校后,争先恐后地告诉我:“你考上研究生了!你考第一。”他们哪儿来的消息?原来永丰公社某小学有个老师的丈夫是北大哲学系的老师,负责招生,看到我的考试总分第一,想不到永丰公社还“藏龙卧虎”,就问他的妻子是否认识刘海鸥这么一个人。一般来说,全公社的中小学老师经常一块开会学习,不认识也知道。小学老师在车上把这消息告诉了中学老师。

我将信将疑,不敢高兴,直到收到了成绩单和复试通知。我的专业成绩平平,才78分,是数学(83分)和外语(61分)给我帮了大忙,这两门虽然分数也不高,但是有些考生专业成绩拔尖,数学不及格,外语零分。

复试是写一篇命题论文。那阵刚刚冒出了一个新提法——“实践是检验真理的唯一标准”,在学术界和社会上还颇有争议。参加复试那天早上,骑车经过清华大学,听见学校的大喇叭里正在播送《人民日报》社论《实践是检验真理的唯一标准》,我边骑车边听了两耳朵,记住了几句关键的话。复试的论文题目竟然真是《论检验真理的标准》。我不知从何而降神来之笔,一气呵成写了三四千字。纸不够用,要了一张又一张,把监考老师都逗笑了。后来我的指导教师黄楠森先生跟我说过几次:“我真佩服你,考试三个小时的时间,你竟能写出四千字的论文,我是做不到的。”据消息灵通人士说,复试成绩又是我第一。

口试由郭罗基先生主考,问我如何看待中国统治阶级的“让步政策”在改朝换代中的作用。过去我们学过的观点,基本持批判态度。我一高兴,大胆地发表了一个文革中被彻底批判,当时还未被“正名”的观点:中国统治阶级在改朝换代中的“让步政策”对推动生产力的发展的积极作用。

总而言之,我被录取了。一切都出于偶然性,如果不是丈夫发现一张招生简章,如果不是恰巧家里有马恩列斯的书,如果不是听见两耳朵大喇叭播的社论,我也许至今与哲学无缘。

我收到了北大哲学系研究生录取通知书,终于在三十一岁时跨进了大学的校门。

我对研究生完全没有概念,也不知道该怎么读。第一次开会时黄先生问我们各自准备研究什么题目,我说:“我想研究中国人为什么这样。”把大家逗笑了。我实际想说的是,中国人民群众在文革中到底扮演的是什么角色。

刚刚召开的十一届三中全会否定了“阶级斗争为纲”“无产阶级专政下继续革命”的理论,平反了文革中重大的与高层领导的有关案件,从根本上架空了文化革命“成果”,也就是说文革没有一件事是正确的(后来1982年召开的中共第十二届代表大会上以文字决议的形式彻底否定了文化大革命)。

我实际上是困惑的,因为否定文革就是对我这十年生命的否定,这十年我即使没有百分之百也至少把自己百分之八十的青春精力热情投入了文革之中。我几乎脱胎换骨地换成了另外一个人,一个按照文革给我们指定的标准所变的新人——无产阶级专政下继续革命的斗士,然后一下子这些都是错误的,反动的。就像文革开始时一样,我又要否定自己的一切作为,来一个否定之否定,尽管没有人要求我这样做,尽管这样做是痛苦的。但是我不能这样糊里糊涂地翻来覆去,我必须搞明白,为什么我和百分之九十以上的中国人民能够一呼百应地疯狂地投入这个错误的运动,这和几千年中国社会的结构、中国的文化传统、中国人的民族性有什么关系。若是再碰上一次这样的革命(老毛说“这样的文化革命每隔七八年来一次”),我不能再把自己来一个否定之否定之否定了。

我的问题尚不属于当时哲学系所研究的范围,只能暂时存疑。

哲学系共招了三十几个研究生,分别研究中国哲学史、西方哲学史、马克思主义哲学史。我在“马哲史”班,有七个研究生,三个老大学生,两个工农兵学员,两个(包括我)高中毕业生。读研的三年中,有一个同学因为精神问题退学,一个同学中途出国。最后五个人完成学业。

我们的导师有黄楠森先生、郭罗基先生、宋一秀先生。我非常荣幸地被黄楠森先生收为研究生弟子,他看上了我复试的答卷,把我的研究方向定为马克思主义认识史,黄先生在这个领域有相当高的造诣。

我们的课程为小组授课,有马克思主义哲学史、西方哲学史、黑格尔《大小逻辑》、康德《纯粹理性批判》、宗教史、逻辑学、美学、美术史、外语及第二外语(我学的是英语和德语)。没上过大学的还要和本科生一起上辩证唯物主义和历史唯物主义和高等数学等大课,以补足哲学本科的基础知识。

在小组授课中,教授们的讲授不再是给本科生讲大课那样中规中矩,常常有一些自己的闪光思想和大胆论证。最敢于发表异端见解的是郭罗基先生,这位先生个子矮小精致,带着同样精致的眼镜,有一种漠视一切的神态。我的入学口试时就是他主持的,当时感觉他盛气凌人,所提问题也比较刁钻,好在我应付过来了。他授课不按常理出牌,讲的几乎都是社会政治问题,提倡思想解放,言论自由和政治民主。其观点新颖大胆,敢说当时没人敢说的话。听他的课收获最大,那真是一种精神刺激,让我的思路大开,并有一种重新审视一切的跃跃欲试的冲动。他的这些观点后来系统地写成几篇文章《思想要解放,理论要彻底》《政治问题是可以讨论的》等在1979年的《红旗》和《人民日报》上发表。这些文章惹怒了邓小平,下令将其逐出北京,郭罗基拒不从命。1982年邓小平再次下驱逐令,并责令中宣部和北大党委发动对他的批判运动,郭罗基全家最终被放逐南京。当我听到这个消息,非常为郭先生感到不平,我所能做的是写了一封支持他的信,并寄去了一个精美的挂历(收到了他的回信感谢)。1989年“六四”后,他被取消党员资格、教授资格和授课资格。最后被迫远走他国。

黄先生的课也好,他在1957年曾经被划为右派,仍是坚持真理,他的学术研究独有见地,不落窠臼。他为人平和,表达观点时不露锋芒,但绵里藏针。他是一个真正的学者。

我学习从来没有这么努力过,除了细读马列著作,还认真阅读了黑格尔的《逻辑学》,康德的《纯粹理性批判》等,做了大量的读书心得笔记。后来我对现代西方哲学和科学哲学又发生了浓厚兴趣,以我的自然科学基础弄明白科学哲学的研究内容是十分困难的,但是他们的理论对我认识问题的方法大有启迪。

我发觉我最喜欢的课是汤一介先生和朱德生先生的西方哲学史。它给我呈现了一个人类大智慧的发展历程,相比起来,马克思主义认识论只能算是这棵智慧之树上的一根枝桠。而这棵树上的另一根枝子——唯心主义令我有了全新的思考。过去一贯的宣传让唯心主义变成了一个万恶之源的标签,在“工农兵学哲学”的大批判中,一切坏事情的思想根源都是由此产生。唯心主义在中国的“马克思主义哲学”中不过是为政治偏见所绑架而形成的一个概念,在对唯心主义批判的同时培养了人们非此即彼的形而上学的思维方式。

恩格斯说唯心主义是人类智慧之树上不结果的花朵(大意),读了西方哲学史才发现唯心主义的产生发展不仅是花朵,而且果实丰硕,在某种程度上唯物主义也是它的果实之一。对唯心主义的公允评价哲学史上早有之,我国的哲学工作者早期也有过论述,但是1949年以后中国的哲学体系完全照搬苏联,对所谓的资产阶级哲学体系及其研究者持批判态度。同时,唯物主义在历史上也不是永远带着神圣的光环,他产生时就带自身瑕疵——机械性。尽管后来有辩证法辅佐,仍然难以避免武断的决定论,从而导致对人性和人的价值的否定。

我对唯物主义和唯心主义的重新认识,在今天已经是哲学最一般的常识,但那时对我来说不仅是重大发现,而且开始动摇了二十多年来以权威形式灌输给我们的对某种思想体系的信念,动摇了我已经形成的融化在阶级划分中的黑白思维方式。

从1978年到1981年读研究生的这三年正是中国社会大变革时期,各种思想又进入了新一轮百家争鸣的时代。新思想和旧势力你争我夺,你上我下,异常活跃。民主启蒙运动已经开始,“西单墙”就是一个象征。所谓“西单墙”最初张贴天安门诗抄,1978年9月《中国青年》复刊的第一期刚一出版就被汪东兴下令查禁,理由是上面刊登了天安门诗抄,而没有老毛诗词和华国锋题词;还登载了“破除现代迷信”的文章。有人把这期杂志的内容贴在了西单墙上,引来千万人观看,展开讨论,进而出现要求民主和言论自由的大字报。后来魏京生贴出批邓小平独裁路线,提倡政治民主化的大字报,事情就起了变化,魏京生被捕,西单墙被取缔,“四大”被取缔,旧势力重占上风。

在思想解放的大潮中,有一朵浪花是自由派文人掀起。1978年我看到了一本手刻蜡板油印杂志,叫《今天》,其中的小说诗歌与建国三十年来的文学作品都不一样,我立刻被镇住了。我迫不及待地订了这份杂志,1978年12月创刊号(还附送一张照片,一束逆光的芦苇)里有很多社会批判的谈话和思考,但我印象最深的是赵振开(北岛)的小说《波动》,讲的是以文革为背景的年轻人的爱情故事,不同于其它悲悲戚戚发泄愤怒的伤痕文学,小说开放式地描述正常的爱的感情,以人性的魅力冲击着读者的心灵。写作手法也别具一格,以不同人物的叙述为结构,我才意识到小说原来是可以这样写的。《今天》一共出版了九期就被迫停刊。这九本杂志我一直珍藏着,直到离开中国。

“四人帮”倒台后,中国国门终于遮遮掩掩向世界打开了一条缝隙,外面的立刻东西蜂拥而入。惠及普罗大众的首先是物质层面的变化,妈妈在香港的弟弟我们的大舅汪华祚,就像是这个变化的使者。七十年代末他从香港来北京探望妈妈,那是他们分别几十年后第一次相见。大舅带来了一大堆港货——各种新潮衣服、蛤蟆镜、砖头式录音机、电动剃须刀、一次性打火机,还有大量的华语粤语流行歌曲磁带,从邓丽君的全套歌曲到《鬼马歌》(后者妈妈竟然喜欢听)……

我们每个人都分到了大舅带来的东西,我得到了一条乔其纱长裙,我从来没有见过那么漂亮的连衣裙,简直不好意思穿出来。一个同事看到了,不由分说强行拿她的一条日本百褶裙“换”走了这件连衣裙。不管怎么说,我敢于穿裙子了,从刚开始试试探探的过膝半截裙到后来自己设计和缝制的无袖连衣裙,我终于突破了蓝衣服灰裤子的束缚。

还有,一种已经消失了十几年的发型在市面上流行起来——卷发。我也未能免俗地烫了头发.

音乐对我冲击最大的可能算是邓丽君的歌曲,在她之前我曾听过上海的朱逢博唱喜儿,已经吓了一跳,绵软柔和,与文革样板戏中喜儿刚烈的演唱大相径庭,隐约觉得这不唱成了靡靡之音吗?邓丽君的歌不止软绵绵,歌词也都是你情我爱。刚从不允许公开讲爱情的时代走过来,我被这些歌曲搅合得惶惑不已,心中总有两种东西在打架——十几年来已从耳际植入大脑的铿锵强健的声音和突然冒出来的柔软优美的音调,该抗拒哪个接受哪个呢?有一次我把砖头收录机和邓丽君歌曲磁带带到宿舍给同学听,一会隔壁中文系的研究生来敲门,满脸严肃地请我们降低音量。其实我们播放的声音一点也不高,夏天各宿舍都敞着门,歌声四处流荡,看来困惑的不止我一个。

收录机给我带来的不只是邓丽君,更有销声匿迹十多年的西方古典音乐。一天同宿舍的丁东红带来一个磁带给我们播放,太好听了,乐曲一开始就把我们的情绪带到一个辉煌的顶峰,那是我第一次听到柴可夫斯基的第一钢琴协奏曲。那时收音机里还很少播送外国音乐,音乐爱好者们不知从什么途径用磁带录制了贝多芬肖邦柴可夫斯基……音乐大师们的杰作,然后就像文革中的手抄小说一样,一传十十传百地互相拷贝。有一个公派留学日本的朋友归国后,借给我一大堆在日本电台转录的古典音乐,包括贝多芬全套的交响乐和钢琴奏鸣曲,音质虽然很差,还是让我如醉如痴。

改革开放带来的另一个冲击是交谊舞。1979年北大学生会贴出一张告示——某月某日在第一食堂举办一场大型交谊舞会。“交谊舞”,这几乎是“资产阶级生活方式”的同义语(我们叫“交际舞”,更有些暧昧的意思)。文革前几年交谊舞在一浪接一浪的阶级斗争中就已经绝迹民间,只有州官有权放火——“三座门”、中南海的舞会从来也没有停止过。据参加者说,江青场场必到,当她一出现在舞场,乐队立即奏响《我的太阳》。

这是文革后的第一次大学交谊舞会,同宿舍西哲史的女生们兴奋不已,老早就在议论此事,摩拳擦掌,跃跃欲试。可惜我们这一代人均为舞盲,没人会跳,干着急。丁同学周末回家跟人学了三步四步,回到宿舍拉着我们一个个地教,教的也笨,学的也笨。舞会那天,室友们早早打扮整齐,穿上花裙子,抹上口红相约而去。我也非常想去,哪怕是看看热闹也行,又自惭形秽,顾虑重重,怕自己岁数太大被人笑话;怕自己身材不好,叫人看不上;更怕自己的身份(马列主义哲学研究生)不合时宜。前思后想,终于没敢去,只能等着听室友回来汇报(据说她们也只是干站着看,没有舞伴)。舞会后我们系研究生有党员干部批评:竟有党员参加交谊舞会,又表扬了我们马哲史研究生没有一个参加。这么一来,我只好收回了跳舞的那颗心,继续假扮一个马列主义的卫道士,尽管心里无限羡慕那些在舞场飞来飞去的大胆女孩。

从“门缝”挤进来的外国电影给我打开了又一个世界,文革中很多年只有样板戏的电影,几乎全国人民都能唱整出样板戏,还有就是反复上映的战争教学片《地道战》《地雷战》以及几部越南朝鲜阿尔巴尼亚的片子,连小孩子们都谙熟其中对白。文革后期终于拍了几部“故事片”《春苗》《海岛女民兵》等,和样板戏一样,千篇一律的单身工农兵和地主资产阶级坏分子斗争并取得胜利。

文革中有一种电影叫“内部参考片”,无论封资修,哪国的都有,专门放给毛泽东江青,还有高干及其子弟过瘾的,一般民众只能反复地看那几部外国革命影片。有一次有两部内参片《啊,海军》《山本五十六》的票子竟也下放至我们永丰中学,但那是因备战的需要而教育民众,并且只能党员干部,出身纯正者和积极分子去看,像我这样的群众只能留在单位学习《毛选》。

八十年代初仍然没有多少外国影片上映,但是观看“内参片”的范围扩大了一些,特别是惠及了“文化人”。爸爸常常能得到内部电影展的票,自己不去,给了我们。我第一次看的“内参片”是美国电影《音乐之声》。1949年以后中国只放映过一部美国电影,片名忘记了,黑白片,是讲工人罢工的左派影片,看得我只想中途退场。而《音乐之声》给我的感受只有两个字——“震撼”,原来美帝的歌曲那么好听,原来美帝也表现那么纯洁的爱情,原来美帝也反法西斯……那些穷凶极恶的面孔隐藏在哪里呢?这与我们接受的教育相去何其远!这部电影是不朽的经典,我出国以后又多次观看,百看不厌。我还看了“内参片”苏联的《战争与和平》,四部巨制,其人物刻画的精准(和我看书时脑子里的人物形象一样!)和场面的宏大独一无二,只有苏联才能做到。久违了,伴随我们长大的苏联电影;久违了,我最崇拜的苏联演员邦达尔丘克(为电影《战争与和平》的编剧及导演,并饰演彼埃尔);久违了,吉洪诺夫(饰演我最喜爱的安德烈。早在少女时期看了他主演的《海军少尉巴宁》,曾让我心灵久久震颤);久违了,上译厂一众优秀配音演员。我们落后了世界有多远多远呀!

性开放对中国人也是一大冲击,人们已经被十年八个样板戏中没有家庭没有配偶的中性人折磨得几乎性无能。我们永丰中学有个老师是从兵团回来的知青,她和男朋友准备结婚时,才刚有了初吻的举动。本来她根本不知道结婚后要干什么,接吻时她感到了男友身体的异动,就突然联想到了兵团的公猪交配时的样子,恍然大悟,原来人发情的身体反应也和猪一样。跟我们一说,没把我们笑死。更有甚者,我同宿舍的老师结婚一年多没有怀孕,老唠叨不知为什么怀不上,我劝她去医院检查一下。从医院回来说:“臊死人了,医生说我还是个黄花大闺女呢。”我说:“姑奶奶,您这一年晚上都干嘛了?”一个小单位就这两档子笑话,全国人民中这种事例定不在少数。

打开国门一看才知道电影里外国人刚一认识就上床,原来人们可以那样生活,可以那样做爱。这事怎么可能发生呢?

北大一些学子也有点闻风而动的冲动。一天我在校园里骑车,碰上同向而骑的一个研究生,就聊起天来。他告我:“我正在研究性问题,我看了很多外文书籍,发现我们对性的了解落后于西方社会几十年。现在西方人对性是非常开放的,他们可以经常更换性伴侣。性和婚姻在一定程度上是脱节的,而且不牵涉道德问题……”他问我:“你怎么看待这件事?”我想了一下:“我赞成性一定要建立在爱的基础上。不过根据唯物辩证法的理论,世间万事万物都处在变化之中,感情这东西也不是一成不变的,如果爱情发生变化或者已经不存在,那就可能有两种结果,离婚或产生婚外情。”他说:“你说的太有道理了,我们应该深入地谈一谈。这样,你今天晚上到我宿舍来,我们宿舍没人,我们好好聊聊。”看着他激动得迫不及待的样子,我噢了一声就骑走了,心里“哼哼”冷笑两声,等着去吧。

文革时期北大和清华两所中国最知名高校以“梁效”之名成为毛及其班子“四人帮”的代言人。在我上学之际,思想和学术的自由空气再度回到这个具有民主传统的校园。思想解放最具代表性的事件是1980年的竞选。那年上面似乎在进一步退两步地试图迈出政治改革的步伐,其中一步就是选举法的重新修订——基层人民代表大会代表由直接选举产生。这一小步在全国多所高校的师生们掀起了一场竞选人大代表的风潮,北大更是当仁不让。

北大校园内有一块空地,被称为“三角地”,因近食堂,学生集中,通常学校及学生会的告示在此发布。反右运动之初,热血青年在此以大字报大辩论的形式宣讲自己的主张,多数活跃分子被打成学生右派,此后三角地经历了长时间的沉寂。自由竞选又使这块地方活跃起来,许多热心有见识的研究生和本科生站出来参加海淀区人大代表的竞选活动,在三角地发表他们的竞选宣言。一时间大字报、答辩会、民意调查热闹非凡。讨论的题目涉及评议文革,重新认识社会主义,如何评价毛泽东、改革之路、人性解放……已经远远超过了人大代表所要考虑的事情,三角地再次成为北大精神的象征。

哲学系西哲史研究生胡平参加了竞选。他的竞选宣言是《论言论自由》,一石激起千层浪,为此在大食堂召开了千人答辩会。

胡平经常到我们宿舍来高谈阔论,我同宿舍的另外两个人都是西哲史研究生,与胡平关系很好。我觉得他是个很傲气的人,有一次听哲学大课,我头不抬手不停地做着笔记,胡平双手抱胸坐在我旁边,非常不屑地给了我一句:“我从来不记笔记,真不知道你们都记些什么,都是书上的话。”由此我知道我和他不是在一个档次上的。

哲学系的研究生为胡平的竞选组成了一个十一人的支援团,我没有参与,甚至整个学生竞选活动我都没有十分关注,不是因为反对,而是全部精力都放在了学习上,那时真有点“两耳不闻窗外事”,用当时时髦的语言说就是把失去的时光补回来。我们马哲史的研究生都保持沉默,有些人不一定是“补时光”,而是对“竞选”这个资本主义的玩意儿不敢苟同,至少是持观望态度。有一个同学甚至贴出长篇大字报,字字句句驳斥胡平的观点。

有一天我们马哲史的研究生被党支部叫到学校某个地方,有几个干部模样的人赞扬了我们在竞选中所持的态度(不参与,不支持),又要求我们注意观察那些竞选活跃分子的动向,及时向组织汇报。我又闻到了文革的气味,我保持沉默。

胡平成功当选海淀区人大代表。上面的政改试验又到了退两步的阶段,因为参加竞选胡平毕业后竟然没有单位敢接收他,失业一年多,最后终于分到了一个小单位。几年后出国。现在是在美国知名的民运人士。

转眼就到了写毕业论文的时候了,选题时黄先生说,你复试写的“论检验真理的标准”很不错,你就在这个基础上深入研究这个问题吧。两年的学习,已经使我在认真思考每一个命题。我觉得“实践是检验真理的唯一标准”这个提法并不完全科学:如果说实践活动是一种标准,如同说吃饭是检验饭菜是否好吃或胃口好坏的唯一标准,睡觉是检验神经功能或睡觉环境的唯一标准,从语法和理论上都说不通;如果说实践结果是检验真理的唯一标准,语法上可站得住脚,而理论上和前一命题一样隐含着唯经验主义的导向,实际上“黑猫白猫论”就是这条命题的的通俗表述,“黑猫白猫”在国民经济几近崩溃的时代是改善民生的权宜之计,但长此以往,它可能会导致实用主义的社会后果。这是我论文的基本思想(现在看来又有给X某“递刀子”之嫌,中国的理论研究就是这样的危险,此一时也彼一时也)。

1980年全国马克思主义认识论会议在四川乐山召开,黄先生带我参加了这次会议。参加者全都是中国哲学界顶级大腕,高谈阔论,应接不暇,我不敢在大师们面前发言,认真听着,听来听去无非是给“实践标准”找出哲学理论的根据。

休会时间,黄先生在乐山大佛山顶的亭子里跟我谈论我的论文,一章章地分析。总体来说,他赞成我的观点,并给我提出修改意见,使论述更臻完整。

1981年的七月我在妈妈家写最后一稿论文,这时我已经怀了第二个孩子四个月。这一年遇上罕见的酷暑,巨热而且闷湿,汗水蒸发不掉浑身粘嗒嗒的,我和妈妈干脆打赤膊。我写,妈妈帮我抄。稿子改了一遍又一遍,完全靠手写,汗如雨下,胳臂下垫了厚厚一层报纸,以防汗水打湿稿纸,一会儿就要换一叠报纸。晚上,地上铺一张席子睡觉,仍是热得睡不着。终于在七月的最后一两天下了一场倾盆大雨,天气立时凉快下来,我的论文也完成了。

论文答辩时,中国研究马哲的“泰斗”们对我的论文提出了许多质疑,我不记得是什么问题了,只记得我侃侃而谈,一个问题也没难住我。当然通过了,也许成绩还不错,因为我被列在了留校的名单上,是马哲史研究生唯一的一个。这个夏天在我脑子里只留下了几个印象——酷热、席地而睡、妈妈赤身抄论文……我不记得我曾对妈妈说过一个谢字,可能还因为心烦和她争执过,现在想起来多么对不起她呀。

当今社会出现了很多弊端,从理论上说与片面强调“实践是检验真理的唯一标准”不无关系。至今没有人(也可能有,我没看到)反思这个问题。当年我是怎样论述的已经记不得了。我曾自己留了一份论文稿,出国时没有带走,体院收回我们的宿舍时,被人卖了废纸。2015年我去了一趟北大图书馆,想在研究生论文档案室里搜寻我的论文(用复写纸抄了一式三份),但是没有存档,在我们之前的研究生论文根本没有,只能感叹当年的文档制度太不健全。

我的观点如投入深潭的小石子,无声无息。

写完论文就是等待分配了。文革后的第一届研究生非常抢手,中直机构早已经派人来物色对象。我们的分配方向绝对错不了。我没考虑去什么单位,离开永丰我已经十分满足,更加不可告人的是我已经“偷偷”怀上第二胎,那时候已经是严重违纪甚至“违法”的事情,我非常地低调,希望不要引起任何人注意。一天在校园里碰见给我们上英语课的教授,开口就说:“恭喜你呀!”我说:“恭喜什么事?”他说:“你还不知道吗?你留校了。”感谢黄先生对我垂青,我心里却因为“二胎”一事充满不安。正式公布分配方案时,我被分到《红旗》杂志社工作。有人告诉我“你留校的位置被人顶了”,我根本不在乎,对那个人(他已经向我道歉了)一点怨言也没有,反而心里坦然了,要不然怀孕事发怎么面对黄先生和北大的信任。

我知道自己其实不适合学哲学,没有严密周全的头脑,没有能言善辩的口才,且感情用事逻辑混乱。读马克思的《资本论》时,读上三五页就睡着了,醒来接着读,读读睡睡,睡睡读读。读完了,问我讲的是什么,不知道。至今三年研究生学到的东西早已化为一团烟雾,在眼前消散。脑子里只模模糊糊留下几个哲学家的影子和一些似是而非的哲学箴言。

但是我非常感谢(当年的)北大的自由空气,感谢(当年的)北大教授的开放思想,从这里开始,我的“思想改造”进入了一个否定之否定的过程——对过去十几年洗脑的否定,我终于一点一点地找回了自己,尽管这又花费了我若干年的时间。

下一集: 二十五《母亲的力量》