1988年央视春节联欢晚会,一个名叫田文的女性,出现在孙道临激情澎湃的朗诵中,出现在张暴默、郁钧剑等人演唱的歌曲《热血颂》中,感动着亿万中国人,也感动了田文的大学同学。

田文就读于中国人民大学中文系78级,毕业后追随爱人,去了西藏文联,成为与马丽华、龚巧明并称的西藏文化界三大才女。几年之后,龚巧明、田文先后以身殉职,长眠西藏……

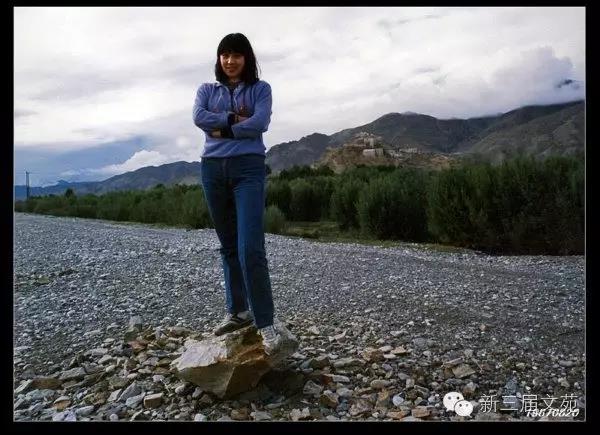

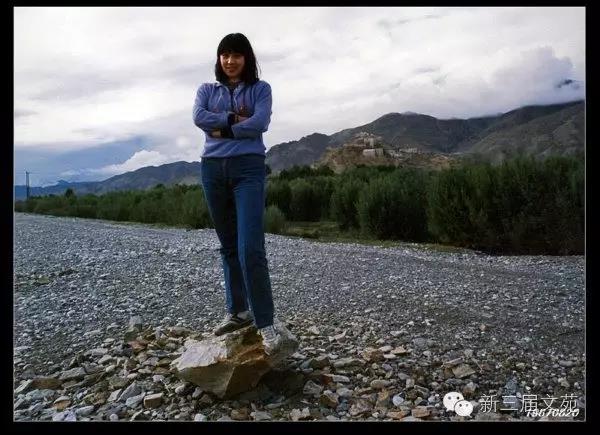

叶农为田文拍摄(1980年)。

从大昭寺出来,我就打电话给叶农,告诉今天的活动结束了。他说好,你向左拐,约走一百米,会看到群艺馆,站在那里等我,我开车接你。

他把车停在我的面前,车的右前座还坐着一个长相干净的女人,叶农介绍说是他太太。届时已经下午6点多钟,但天还是通亮的,阳光颜色转浓,仍然明晃,微微一眯眼,眼前金光万丈。

我问这么晚了,公墓还开放吗?叶农说没事;我又说想买把鲜花,他答不需那种形式。他掏出一包香烟,转头给我晃了晃,说是田文喜欢的。

拉萨市没有多大,车开到烈士陵园只用了二十分钟。下车后,我才看清楚叶农的全貌。他个头不高,穿着随意,眼神简单坚定,且澹然。想必年轻时一定独特,否则田文怎会为他而舍弃一切?

年轻的田文与叶农。

公墓大门已锁,叶农去敲,半晌无人应,门依然死死地闭着。我开始沮丧,心想千里迢迢从美国赶来,难道最终还见不到她?突然,远处传来喊叫声,转头去看,见阳光下跑来一藏族女人,叶妻顿时兴奋,用藏文大声对她回喊。

女人疾速地跑,细细的发辫在胸前跳动,手里拎着一串哗哗啦啦的钥匙。叶农瞥了我一眼,说:“守门人的老婆”。

公墓很大,静寂无人,清楚听见各种鸟儿的鸣叫。我跟随叶农在半人高的茅草丛中行走,深一脚浅一脚,顿生荒凉之感。叶农手里拿着把笤帚,左右挥舞,走出条路来,我们终于来到了田文的墓前。

田文长眠的拉萨烈士陵园。

大学同学姚姚当年把田文墓地拍得很仔细,贴在7778人大同学网上,我都看过,所以现在亲眼再看,并没有情绪激动。碑前有枯萎的花,经日夜风雨吹打变了颜色的哈达,还有飘零的落叶。

叶妻子把残花收拾到一旁,用笤帚把墓地的尘土清扫干净,叶农则点燃了一支烟,压在碑文的上面。我在一旁默默地看。

“你们怎么认识的?”叶农看似不经意地问我。

我一怔,怎么认识的?轻轻地摇了下头,真是想不起来了。当年大学里同学众多,为何认识张三不认识李四?认识田文不认识骆小元?认识蔡晓鹏、国治兄而不认识大帅哥大青和秦朗?真想不懂,按理秦朗当年与我同是田径队屈指可数的跳远队员,每天在同一沙坑里蹦来蹦去,居然从未见过。

看来,人与人之间是有缘份的。我真有点儿希望不曾认识田文,如果那样,当听到她死亡的噩耗时,更多的只会是惋惜,而不是震惊和揪心的疼痛。

田文在罢课游行队伍中(1979年)。

中文系78级我只认识田文和顾晓阳。每次去中文系听课,顾晓阳会拉开椅子,招呼我坐他的座位,自己则一溜烟儿逃学了。然后田文走过来,倚着对面的课桌和我聊一会儿。她两只胳膊交叉在胸前,边说边仰头爽朗地笑,甩动漆黑的娃娃短发。

那时的田文是红润的、健康的,眼睛里跳跃着两朵小火苗,与之相比,我显得苍白颓废和营养不良。大学毕业前,我们有次长谈,她说毕业后要去西藏。我诧异,极力劝阻,虽然我也精神色彩浓厚,但深知在必然面前,理想主义是谎言。

“田文完全是为了爱才来西藏的。”我抬起眼睛,直视叶农。

叶农看着我,眼神复杂脆弱,轻轻地点了一下儿头。

“那你为何从北京来西藏呢?”

叶农说:“我是自愿到西藏来插队的。”

“哪一年?” “1976年。”

我盯着他看了一会儿,问:“为什么?”

“我中学时就已经入党,觉得要带头到最艰苦的地方和祖国最需的地方去。”他诚实坦然地微笑着说。

大学毕业时的田文。

我看着他,若有所思。

叶农和我同年出生,1976年我已经在农村插队两年,返城工作了。插队时很多知青表态要扎根农村一辈子,其实那只是口头上表态积极。记得深冬的一天,我发高烧,被送到老乡家的热炕上,队长来看望,问道:“劲桦,你愿意扎根这里吗?”

我摇摇头,说不愿意,觉悟不够。撇去吃苦享乐不谈,在农村我根本无用,顶多就是个刨土的弱劳力,而生命的价值不该仅仅如此。

然而,就在那个年轻人已经觉醒,社会风潮变为知识救国的年代里,叶农却默默地独自来到了西藏。

“实际上,”叶农突然说,“你们同学间传说的田文和事实差距很大,她很保守,一点儿也不前卫,何砚平写的那篇文章才最准确。田文来拉萨后,我们住在筒子楼里,有一条公共的走廊,她每天擦地,从走廊的这头擦到那一头。”

于小冬油画《干杯西藏》里的两位女子,田文与龚巧明,都已长眠拉萨30个寒暑了。

呵呵,我乐了,问他听说过坊间流传的黑裤衩逸事吗?他看着我没说话,我就简述了一下儿。当年新闻系78级有位帅哥叫张伟光,风流倜傥,行事大胆,他和田文是好友。一天夜里,他们一伙人去运河游泳,二人打赌。张说,如果田文敢裸泳,他就敢光着屁股跑一圈儿。

田文二话没说,脱光衣服就跳进了运河,伟光瞠目结舌。不能食言,伟光只好脱掉裤子,用河泥在光着的屁股上抹了一条黑裤衩。冷嗖嗖的夜里,他围着海淀镇跑了一大圈。

我话音未落,叶农情绪显得激动,他说:“黑裤衩我不知道,但是田文裸泳的事儿绝不是传说中的那样,那天夜里我在场。”他还要继续,被我打断了,说不用在意,大家没有恶意。

同学合影中的田文(女生左一)。

叶农看着我,欲言又止,终于他说:“田文很浪漫的。”我点点头。

他用手触摸着墓碑上的字,轻轻地继续:“那时我们就住在布达拉宫旁边,她每天都呆呆地站在外面看布达拉宫,一看就是很久。我说那么喜欢就进去吧?她不要,担心会失望。”

“孩子里,她父亲最喜欢田文。”叶农停顿了一下,“父亲说,田文是个傻姑娘,谁给她一个拥抱,她就能跟着他走遍天涯。”

我的眼睛呼地热了,赶紧把头转到一旁。

“她是怎么遇难的?”情绪平稳后,我问。

“陪北京来的一个领导去XX(对不起,我忘了地名),遇到塌方,途中碰到一个被砸断腿的藏民,她热心去给他取药,被一块落地又弹起的石头砸中,当场死亡。西藏就是一个生死无常、生死正常的地方。”叶农平淡地说。

田文遇难前最后一张照片。

他的平淡令我更加难受。我说:“你真不容易。”

叶农:“没什么,谁碰到这种事最终都能走过来。”

沉默了一会儿,他接着说:“其实田文家里发生奇特的事情,还不止这一件,你知道吗?”

我轻轻地摇头。

他有点犹豫地看着我,“田文出事后,对她父母打击巨大,尤其是她的父亲,一年都是郁郁寡欢的。那时刚开放,燕京饭店晚上有乐队表演,她父亲很想去参加吹奏萨克斯风,可是田文妈妈不同意。父亲就来找我帮说情儿。我对田母说:‘妈,就让爸去散散心吧。’最后,她妈终于同意了。谁知,就在当晚表演结束后,田父在回家路上,被汽车撞死了。”

“啊!!!”我惊呼。

叶农好像没看到我的震惊,“后来田母也得了癌症去世,田文的弟弟去了德国,家里只剩下妹妹小三儿。没想到的是,田家的老房子搬迁,政府给了一大笔钱。更令人惊异的,小三儿买彩票,竟然中了五百万。你说,这种千万分之一的几率,在她家连续发生,代表什么呢?谁能解释?”

我呆在了那里,感到全身虚弱无力,脑海里跳出了电影《巴黎圣母院》那个用刀刻在墙上“宿命”的镜头,似乎突然明白了叶农淡泊眼神的缘由。

田文墓地。

我们每一个个体如此卑微,像尘埃、灰尘的力量,那么小,小到可以忽略不计,随时都可能消失……;还剩什么呢?可能只有精神,如果能够表达,如果能够感染客体,那种力是不可估量的……;陌生人之间的感应是靠天的安排,如果有超意志的大力存在的话。不知道,我糊涂了,我不信主,不喜欢那种强迫信奉的方式……。

在西藏,在这个海拔很高,荒山野岭,生态贫瘠的地方,人们大脑常年缺氧,头疼眼花,思维变得缓慢,对自身命运无法掌控,只有信奉是最简单的方法,把烦心的事都丢给菩萨吧,只要摇那个转经筒……。我呆在那里,不搭边际地胡思乱想起来。

好一会儿,我让他们先离开,说想和田文单独说几句。

要用多大的声音说话呢?也许动动嘴唇就可以。我说:“田文,我到西藏来看看你,真是久违了。你知道,我来了一天,觉得这里还挺好的,离天那么近,阳光最先照耀,所以干净又明亮,待照到北京时光线就黯淡了。你在同学里面可有名了,顾晓阳常说:我们班田文把所有男生都迷倒了,真的。认识不认识的,到了拉萨都会来看你,也许你都知道了。我还代表张伟光、顾晓阳和李风问你好,没跟他们说,自作主张先代表了,别的我当年都不认识。”

我抱了抱墓碑,说:“再见了,也许下次那边见面,我老得估计你认不出了,不过别担心,我认得出你。”

人民大学78级同学姚姚为田文扫墓。