作者:杨爱程(加拿大温哥华《真理报》主任兼总编辑) 来源:磐石的博客

原链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6008ff3c0102dwvs.html

博主按: 看到这些文章,我的心中充满了感动。这些本来与中国人素昧平生的国外传教士(我说的是真正的基督徒),被神的爱所驱使,来到当时落后的中国传扬福音。他们不仅传扬福音,还把医院、大学、科学等等好东西带给了中国人,对现代中国形成有着极大的影响。然而,他们也像主耶稣一样被误解,被逼迫,被诬蔑,这是他们背起的十字架,因着这十字架的能力,耶稣的死在他们身上发动,耶稣的生就在中国人身上发动,感谢神把这样的人赐给中国!如今,我们享受着他们带来的祝福,也让我们中国的基督徒学习他们的样式,把耶稣的爱,耶稣的生命带给其它国家,把爱给出去!

在向中国学生学者传福音时,一个最常遇到的问题就是:“西方传教士在中国干了那么多坏事,我们为什么还要信他们的宗教?”

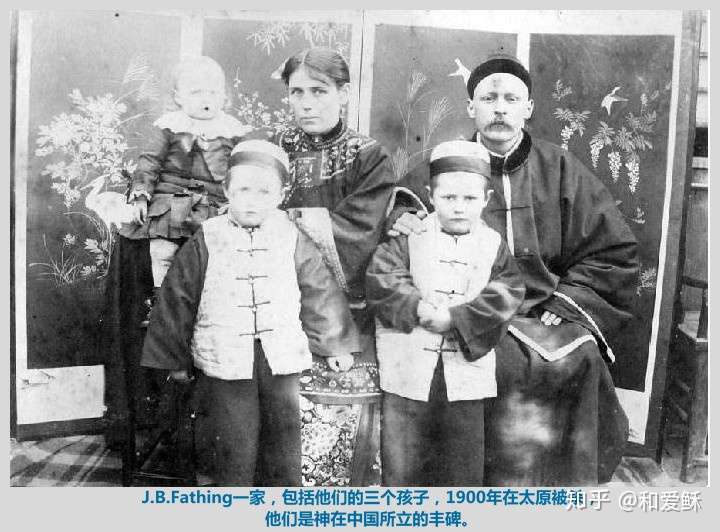

之所以有这样的判断,就是因为生在“新中国”的这一代知识份子,在国内所接触到的有关在华西方传教士的资料都是负面的。比如,在华西方传教士是“帝国主义侵略中国的马前卒”,是“从事侵略活动的伪善者”,“披着宗教外衣的帝国主义分子”,而基督教则是“殖民主义的警探和麻药”。就如去年10月1日罗马教廷将一百二十名在中国的天主教的“殉道者”,册封为“圣徒”之后,《人民日报》就刊登文章,指名道姓地抨击那些所谓的“圣者”,说他们有的是“作为近代殖民主义、帝国主义侵略中国工具的外国传教士”,有的是“作为那些劣迹斑斑的外国传教士的帮凶和追随者的中国教徒”,还有的是“在由于外国传教士凭藉不平等条约规定的特权,横行乡里,欺凌百姓,激起人民反抗中死于非命,而成为帝国主义侵略战争的殉难者和殖民地教会势力的牺牲品的中国教徒”(见《揭开所谓“圣人”的面目》,署名为“史岩”,《人民日报》2000年10月3日)。

这篇文章虽然是针对天主教传教士的,但在一般中国人的心目中,天主教和基督教(新教)的宣教士并无明显的差别,一言以蔽之,都是“一丘之貉”。

在官方舆论主导了这样一种一面倒的认识之后,对在华西方传教士做任何正面的评价是十分艰难的。然而,我们必须要还历史一个公道,否则我们无论是作为基督徒,或者只是作为一个普通的中国学人,都会感到有负于历史,有负于前人和后人,也有负于自己的良心。

在这里,我完全无意于美化在华西方传教士的全部行为。西方传教士和我们一样是普通人,也会有普通人有的弱点和局限。他们当中会有一些信仰不纯正、行为有缺失的人,也会有一些对中国人抱有深刻种族偏见的人,会有一些滥用西方人所拥有的条约特权,“横行乡里,欺凌百姓”的人。在中国和西方列强发生直接利益冲突,甚至爆发战争的时候,也一定会有一些西方传教士背离自己的职责及对神对人的信实,采取一些与自己的身份不相符的行动。对此,西方教会史家,特别是一些原驻华传教士都有相当多的反省,我们中国基督徒更没有必要一味地为之遮掩。

然而,承认在华西方传教士的行为有失误和不足之处,和全盘否定其在华宣教事业的价值,是完全不同的。在十九世纪初至二十世纪五十年代,这将近一百五十年的时间内,在华西方传教士,尤其是基督教新教传教士,对中国教会的建立,以及对中国的文化、教育、科技、医药和社会服务等的现代化所做出的巨大贡献,任何一个心存公正,又对这方面的历史事实做过一番考察的人,都不会将其一笔抹煞。由于篇幅所限,我们在这里只能进行提纲式的简述。我想,在华西方传教士为中国人所作的最重要的贡献,主要在以下几个方面:

语言文字的通俗化

中国当时通用的文字是文言文,与民众日常使用的口头语言相去甚远,不经过长期的专门训练,几乎无法正常地阅读和写作。那时高达百分之九十以上的老百姓是文盲,这虽然是农业社会生产力低下的必然结果,但艰涩难学的文言文也是一大原因。传教士为了在较短的时间里,把福音传给一般未受过教育,或仅受过很少教育的普通老百姓,从一开始就尝试将书面语言通俗化。他们用接近通俗语言的“浅文理”(即简易文言文),或直接用口头语言翻译圣经,撰写福音单张。而这是在以提倡白话文为标志的“新文化运动”正式登场的半个世纪之前。

在英国传教士马礼逊的宣教工作中,文字工作就占了很大的份量。除了翻译出版圣经,他和后来的米怜(William Milne)等助手一起,编印了很多讲解基本信仰的通俗小册子,免费分发给中国人。后来的许多传教士也仿效其做法。例如,历史上第一位中国籍牧师梁发所著的福音小册《劝世良言》,就在当时广泛流传,影响了许多人。甚至后来的“太平天国”领袖洪秀全,都是在这本小册子的影响下,决定发起“拜上帝会”的。到1860年,大约有一百万份福音单张分发出去,1890年增至近二百万份,而到1905年就增至三百七十万份。这些文字不只传播了福音的种子,同时也直接或间接地起到了推广文字通俗化,扫除文盲,提高底层群众文化知识水平的作用。

兴办教育,传播科学知识

西方传教士对教育的重视,直接成为中国教育近代化的发端。传教士们每到一处,除了传福音之外,首先要做的常常不是建教会,而是兴办新式学校。他们把学校看成传福音、培养信徒信仰基础,以及栽培当地教牧人才的重要途径。马礼逊初到中国时,中国尚不允许外国人在自己的土地上设立教堂和学校。所以他和米怜、梁发等人,于1816年在马六甲创立“英华书院”,开了中国基督教教育的先河。从那以后,特别是1842年的鸦片战争之后,西方式的近代化学校就随着西方传教士的足迹,在中国大地上兴旺起来。

在1876年,还只有不到六千名学生在传教士办的学校就读,而到了1889年就增加至近一万七千名。那时候,进外国人的学校还被视为不光彩的事,所以在这些学校就读的大多是生活无著的贫困人家的孩子,甚至是被遗弃或失去父母的流浪儿。但到了十九世纪末、二十世纪初,进教会学校已经蔚然成风,日益成为中上阶层家庭所追求的目标。远在1905年清朝政府宣布“废科举,兴学堂”之前,传教士们就早已为中国教育制度的近代化积累了丰富的经验。

在高等教育方面,传教士们也同样是中国近代专业教育的先行者。清华大学、燕京大学、圣约翰大学、齐鲁大学、东吴大学、岭南大学、淡江大学等许多名校,都是西方传教士所创办的。

中国人出洋留学在今天已不是新鲜事,而在一个半世纪以前,很多王公贵族宁愿砍头,也不愿把自己的孩子送到“西洋蛮邦”去。而开创中国人出国留学先例的,同样是西方传教士。有史可考的第一位中国留学生叫容闳,他于1847年被一位美国传教士布朗(Samuel S. Brown),带到美国东北部的康乃狄克州,在著名的耶鲁大学完成学业。他回国后说服清廷的洋务派大员,获准从各地教会学校选召一百二十名小留学生,于1872年由他亲自带领去美国学习。自那以后,中国各地出国留学的人便逐渐增加。到上世纪初,出国留学已经成为各阶层青年学子争相追求的人生目标之一。

医疗卫生事业

在介绍西方先进的医药知识及卫生制度方面,传教士也是功不可没的。从十九世纪四五十年代开始,就已经有传教士在广州上海等通商口岸设立小型的医院。此后他们几乎每到一地,都会创办医院。不仅是为了传福音,也是看到了当时中国人的切实需要。传统的中医药,虽然在治疗一些常见的慢性疾病上有其独到之处,但在治疗急性病和传染病方面往往毫无办法。比如当时流行的霍乱、鼠疫、猩红热、脑膜炎、肺结核、麻疯病等,中医药基本上是束手无策的,因为对微生物的传播特点几乎没有什么认识。传教士医生把西方当时最先进的医学知识和医疗手段带到中国来,帮助了很多人,特别是那些完全没有能力看病求医的贫穷人士。传教士也尽可能把一些建立在生理学和生物学知识基础上的西方卫生观念传递给中国人,使他们开始形成合乎卫生学的生活方式。

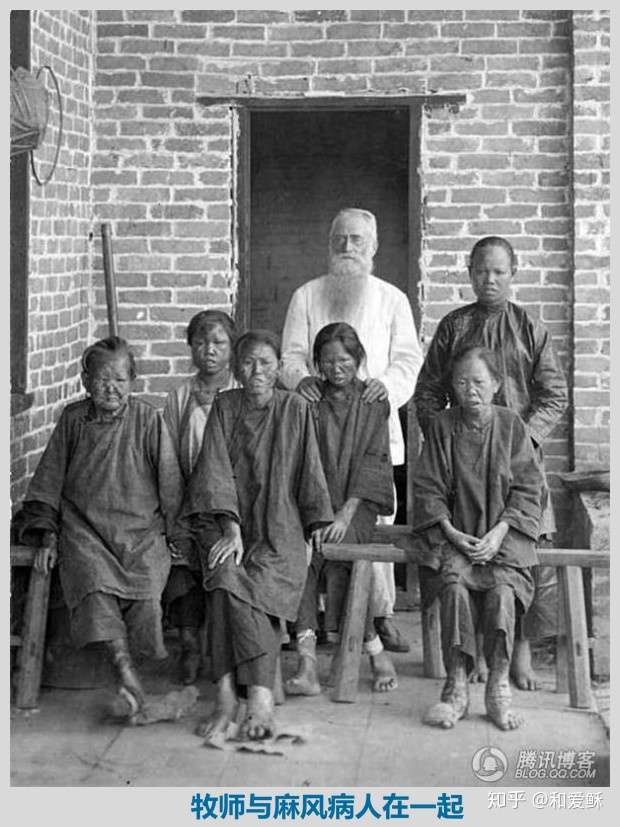

我们这一代中国人,只知道加拿大人诺尔曼白求恩如何在抗日战争中,为八路军建立战地医院,怎样不辞辛劳为中国军民治病,甚至在血液不足时为病人输他自己的血。很少有人知道,远在白求恩医生来华之前,早已有数以百计的传教士医生在中国默默奉献,像白求恩一样不时用自己的鲜血抢救中国人的生命。有的传教士医生在十分偏僻的隔离区建立麻疯病院,长期和麻疯病人生活在一起,想方设法为他们治病,给他们爱,向他们传福音。那时,就是麻疯病人的亲人都不敢接近他们。正是这些“上帝的使者”的努力,才使国人慢慢地打破了对麻疯病的盲目恐惧,建立了麻疯病也可以治愈的正确观念。

中国的近现代医学教育和医药科技,也同样发端于传教士所创办的医科大学和临床观察研究。中国著名的协和医院、华西医科大学等,都是传教士所创办的。我在《基督教传教士在禁止鸦片贸易中的历史贡献》(《海外校园》第29期)一文中提到,在鸦片贸易的初期阶段,人们对鸦片的看法就像二十世纪中期人们对香烟的看法一样,大多认为吸食鸦片只是一种无伤大雅的嗜好。因而,上至王公大臣,下至军民百姓都趋之若鹜。而正是传教士医生,在临床观察中积累了大量鸦片毒害人身体,破坏家庭生活的资料,并在他们本国信徒的协助下,发起了抵制鸦片贸易的运动。经过他们长期的抗争,终于迫使英国政府立法,取缔了鸦片贸易。

扶困济危、帮助弱势

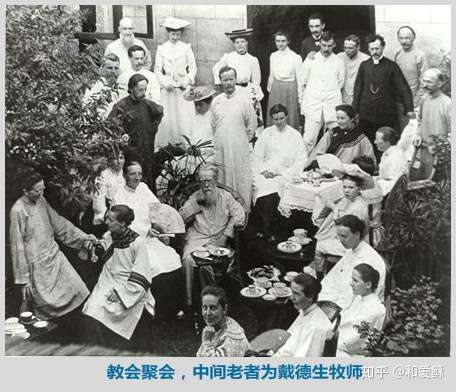

传教士秉承主耶稣关怀“弟兄中最小的一个”(马太福音25:40)的精神,每到一地,都从帮助弱势群体切入。他们建立孤儿院,收容孤儿和弃婴。著名的“扬州教案”,就是因“传教士收集婴儿,用他们的肢体和器官制药”这样一个恶意的谣言引起的。其实是传教士常常出于爱心收容孤儿和弃婴,而那些孤儿和弃婴有很多本已身体虚弱,甚至患有不治之症,在当时的医疗条件下,死亡的几率必然高一些。一些不明真相的人看到孤儿院里常有小孩死亡被埋葬,出于对外国人的偏见,就认定他们在虐杀婴孩。再加上一些排外情绪很重的士绅和官员的怂恿,便发生了暴民围攻内地会驻地的事件,致使戴德生和他太太等多人被打伤。

传教士不但收容孤儿和弃婴,而且为他们设立学校,教导他们正确的价值观,也使他们掌握一技之长,成为有能力自立于社会的人。在抗战期间,两位内地会的女传教士为了把她们所管理的孤儿学校的孩子们转移到大后方,竟带着他们从山东,经过河南,一步一步地走了数千里路,爬山涉水,风餐露宿,一直走到陕西某地,才得到了其他传教士的接济。也是在抗战期间,河南一家传教士医院的女性医护人员,冒着自己被日寇强暴的风险,保护了在医院里避难的数百名中国难民,其中大多数是老弱妇孺。

救济灾民也是传教士经常做的工作之一,无论哪里发生洪涝灾害,流行疫病或者战争,哪里就有传教士的身影。美国女传教士慕拉第(Lottie Moon),在山东传教近三十年。她为了帮助灾民,把自己所有的都奉献出来,致使她自己长期营养不良,去世时体重只有三十七磅。

移风易俗,提高妇女地位

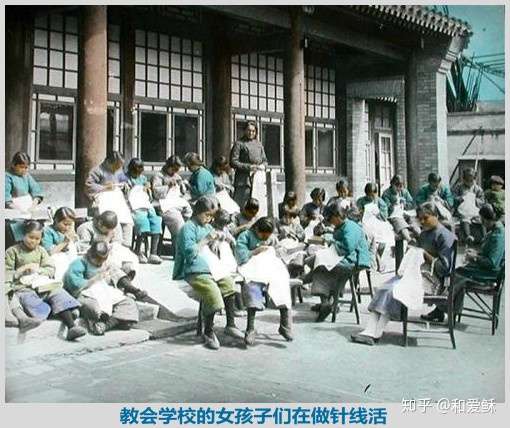

传教士以平等尊重的态度对待妇女,这对当时的中国社会有强大的冲击力。传教士是兴办女学、传播男女平等观念的发起者。他们把很多出身贫困家庭的,或失去父母的,或被遗弃的女孩子,培养成了女教师、女护士、女医生,给当时的中国社会树立了尊重妇女,提高妇女地位的实实在在的榜样。很多人都听说过传教士反对裹足陋习的事,其实传教士在反对童婚、纳妾、奴婢制度、包办婚姻、贩卖妇女等中国社会的传统弊病方面,也都不遗余力

后来,随著基督教教育体系的发展壮大,全国各地的教会中小学和大专院校,为中国培养了一代新型的女性知识份子,她们和男子一样活跃在中国的教育、科技、医疗、护理、新闻、法律、政治等各个领域。虽然不能说传教士就是移风易俗、提高妇女地位的唯一推动力,但他们在这方面所发挥的、首开风气之先河的功劳,则是无论如何也不可以抹煞的。

让国人直接认识真理

新教(更正教)传教士,秉承马丁路德宗教改革的传统,每到一地,必先将圣经译成当地的通行语言,好使当地人直接从圣经中认识上帝和耶稣基督。第一本完整的中文圣经,就是更正教宣教士奉献给中国人的。

第一位来华宣教的英国传教士马礼逊于1807年来到中国后,由于满清政府严格的闭关锁国政策,使他一时无法从事公开的宣教工作。但他一点都不气馁,马上开始学习中文。很快,他便决定亲手翻译圣经。经过十多年的努力,终于在1819年完成了全部新旧约圣经的翻译工作,并于1823年出版。上海华东师范大学历史系教授顾长声,在他所著的《传教士与近代中国》中指出:

“基督教的圣经全部译成汉文在中国开始传播,这是天主教在华活动了二百多年所没有做的事,而由基督教(新教)把它初步译成了。基督教的全部原始教义得以完整地介绍给中国,马礼逊是第一人。”(p. 24)

此外,英国浸信会派驻印度的传教士马士曼(John Marshman),和一位担任澳葡政府翻译官的亚美尼亚人拉沙(Joannes Lasser)一道,花费了十六年的功夫,于1822年完成了《新旧约全书》的中译本。后来,又有英国圣公会传教士麦都思(Walter Henry Medhurst)、德国传教士郭实腊(又称郭立士,Karl Fariedrich Gutzlaff)、美国公理会传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgeman)和马礼逊的儿子马儒翰(John Robert Morrison)合作翻译,于1840年前后完成。

到了1853年,又出版了米怜、麦都思、施敦力(Stronach)、布朗(Brown)、马儒翰、裨治文、理雅各(James Legge)和克陛存(M. S. Culbertson)等人合作修定的所谓“代表译本”。由于参加者对神的名称有分歧,因而出版了“神”版和“上帝”版两种不同的译本。

1890年,上海在华传教士代表大会通过决议,准备出版一本全国通用的中文圣经,并于次年成立了三个委员会,分别负责文理(即文言文)、浅文理和官话三种译本的翻译工作。其中,“浅文理译本”于1904年出版了新约部份,“文理译本”于1906年出版,而于1919年出版的“官话(国语)和合译本”则成为最受欢迎,也流传最广的中文圣经译本。至此,“神的话语”正式成为中华文化体系中的一个无法忽略的组成部份,默默地发挥著净化心灵,匡正世道的功效。

建立中国教会

西方传教士也遵行主耶稣的嘱咐,为接受了基督信仰的中国人施洗,并建立中国教会。初期中国人对其持有强烈的排斥态度。马礼逊在开展在华宣教工作的第七年,即1814年,才有机会为第一位中国信徒施洗。从此以后,便有越来越多的人信主,教会就这样像一棵纤弱的幼苗一般,在中国的土地上扎下了根,并且日渐茁壮地成长起来。

就在1817年前后,有位印刷工出身的梁发(又称梁阿发),成为中国教会史上第一位华裔牧师,也是马礼逊在文字、教育和传教工作中的得力助手。从这样一个卑微起点开始,中国教会在传教士的辛勤培植下慢慢地成长壮大,到十九世纪结束时,已经达到信徒二十多万人,到1927年达到五十多万人,而到五十年代初西方传教士被迫撤离中国大陆时,已经接近一百万。

在中国教会建立的初期,中国信徒和中国教牧人员在信仰上还不是很成熟,因而需要西方传教士的栽培、护持和指导,所以给人的印象是比较缺乏独立性。但是,随著中国信徒的信仰根基日渐牢固,教牧人员的灵命、素养,和传道、教导及牧养教会的能力的提高,中国教会便日益具有了独立独特的本土化特色。到了二十世纪二三十年代时,已经有了像王明道先生所带领的教会那样,完全不依赖西方差会支持,也不需要传教士参与指导,真正坚持“自立、自养、自传”原则的中国教会。

中国教会从无到有,从小到大,从不独立,到半独立,再到完全独立的发展道路表明,教会是上帝亲手建造的。他建立教会的目的,就是要“神的子民”在这个黑暗的世界上“作盐作光”,给迷失的世人新的盼望和新的人生方向。而西方传教士,在把上帝的话语传递给我们中国人,并在中国的大地上建立上帝的教会中,起到了关键性的作用。他们是“上帝的使者”,并且非常忠实地完成了主耶稣托付给他们的“大使命”。对此,我们中国人理应对他们抱有崇高的敬意和衷心的感谢才对,而绝不应该用百般的羞辱和侮蔑来对待他们。他们出于对上帝和对我们中国人的爱,放弃了本国的舒适生活,远离故乡和亲朋好友,来到中国,甘愿和当时的中国人过同样的艰苦生活,甚至贡献出鲜血和生命,这是很值得我们尊敬的。