四合院的变迁 刘海鸥

文中可能与以前发表的文章有重合之处,请原谅。

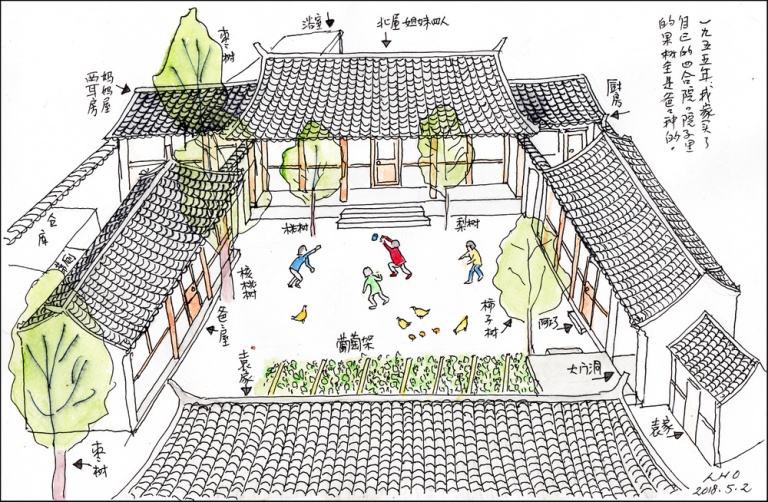

1955年爸爸用翻译稿费五千万元(旧币,合人民币五千元)买了一个四合院。四合院在市中心的一条小胡同里,胡同外是传统庙会街隆福寺。出了隆福寺街,往南走不远是有名的商业街王府井大街。四合院虽然地处闹市,却是曲径通幽闹中取静。

我们的家院子规整,房屋轩敞。三间正北房,两侧各有跨院,东跨院的耳房是厨房。西跨院有两小间耳房,后面还有一个卫生间。搬家前爸爸又花了五千万元作了大规模的装修,房间的青砖地都换成了花砖地。各屋都装上了暖气片,厨房装置了暖气锅炉,和一个两眼大灶。卫生间里安装了当时少见的白瓷洗脸池、大浴缸、花洒和抽水马桶。在五十年代,比起一般人来,这样的家庭真是奢侈得很了。

我们欢天喜地搬进了新居。妈妈住在北屋的暗间,我们姐妹四人住在耳房,爸爸住西屋三间。保姆阿巧住东房两间。

袁家

此时四合院还不算独门独院,我们搬进去时原主人袁太太一家人还住在南屋的五间房里。袁太太的丈夫是傅作义的高参,一“解放”就进了监狱,她带着四个儿女和老母亲生活,过不下去了,就卖了房子。袁太太跟爸爸商量先缓一缓,等找到地方就搬。

袁太太年轻时一定很漂亮,那阵大约四十多岁,依旧娴雅端庄,皮肤雪白。她的四个孩子女的娟秀,男的英俊。

大女儿枚,是个美女,我们搬进去那年大学考试落榜,总是自己躲在小屋里哭泣,不肯见人。后来缓过来了,跟我们混得很熟,每天晚上我们去听她讲鬼故事。她还是很有表演才能的,悄声悄气铺垫著故事情节,脸几乎贴在我们傻呵呵仰起的脸上,突然间她哇的一声,“鬼来了!”然后在我们恐怖地尖叫中得意地笑着。晚上胡同里卖花生米的吆喝声传来,她出去买五分钱的花生,没有多少,分给我们一人几颗,籽粒饱满,还是甜的。

后来枚考上了总政文工团,演一些话剧中的小角色。她常送我们一些话剧票,我使劲在舞台上找她,好不容易才在一群匆匆而上又匆匆而下的群众演员中找到她的身影。有一次她送来几张电影票叫《青春的脚步》。我问,你是演主角吗?她说我演“蒸饺”。这次她终于时来运转,演了一个女主角,一个爱慕虚荣的女青年,被一个中年干部勾搭怀孕,始乱终弃,前度男友不计前嫌,又接纳了她。戏中那个中年干部形容猥琐,叫现在的女人看来就是一摊垃圾。电影的故事情节简单化和形式化,枚的表演也嫌生硬,电影还没公演就被批为大毒草,枪毙了,但毕竟这是她事业的转捩点。后来她进入了电影制片厂,演了一些小角色,还没成名就来了文革,十年后她已经是徐娘半老,但在《第二次握手中》演了第二女主角叶玉菡,从此冠以国家一级演员之名。

妹妹枝是学中提琴的,比大姐还要漂亮,圆脸大眼,身材既苗条又丰满,穿着白色无袖布拉吉。举手投足,一颦一笑都洋溢着傲岸之气。她从来不与我们说话,甚至不正眼看一下。多少年后我才想通,这院子本来是他们童年的乐园,却因世事变迁失去了一切,心里总是有些不平衡的。

大儿子桥是拉小提琴的,也从来不屑搭理我们。他高个,身材匀称,脸方方正正,一副公子哥儿潇洒散漫的态度。虽然他不和我们说话,但我们这些女孩子见到他,总会表情不自然。他很早就结了婚,生了一个漂亮的女孩,又很早离了婚。

老四樑在我们搬进去时大约十五六岁。在我们看来已是很大的男孩子了。我们和他一开始就处得不好。他是最小的,还有病,父亲又不在身边,被妈妈姥姥惯得很厉害。常听他大吵大闹,斥骂他妈妈和姥姥。他发起脾气来,发出像狼一样的嚣叫,很是渗人,而袁太太总是默默无言。

樑的模样可不如哥哥姐姐,脸上肌肉横生,脸和嘴都有点歪斜,和我们打起架来一副不要命的样子,我们心里多少有些怕他。他说话结巴,一结巴起来,嘴更歪。但是他有一副好嗓音,如果不是与家人吵闹,就是唱歌。他总爱唱那一首歌:“空庭飞着流萤,高台走着狸鼪……”《夜半歌声》里宋丹平唱的歌。那时我们已经被宋丹平的形象吓得胆战心惊,听说电影院里还有人在宋丹平猛然转过身来时被他的镪水腐蚀的脸当场吓死的。天天听着“夜半歌声”,尤其在夜间,我们姐几个簌簌发抖,心里恨死了他。

樑有一种怪病,隔一段时间就流鼻血,还不是小流,流得衣服上裤子上地上到处都是。一般情况下,老百姓处理流鼻血的土方,是拿一条棉花饱蘸凉水,挂在与流血鼻孔相反位置的耳朵上。但是这种办法对樑已经不管用了,他们家是用墨汁止血。每次流血他妈妈姥姥就慌了手脚,高呼阿巧帮忙,于是我们也就跑到他家去看热闹。阿巧帮着研磨,研得浓浓的厚厚的,袁太太用宣纸吸透了墨汁,塞进他的鼻孔。樑倒在地上翻滚着,血一会儿就冲开了墨纸,黑红的汁液冒出鼻子。他的脸红的黑的染得像个鬼,衣服上,地上也都红黑一片,全家人忙成一团。这样的事每月都要发生一两次,只有在这种时候,他才失去了平日的威风,“吭、吭”地躺在地上捯气。阿巧说这个孩子好不了了。果然他的脸越来越歪,说话越来越含混不清,腿和手都僵硬弯曲了,后来他死了,也就十六七岁。

袁家那些年接连死了三个人,先是丈夫,不知是枪毙了还是病死在监狱,然后是老太太去世,再后来是樑死。遭受了这些变故,袁太没有心劲买房搬家了,和我爸爸商量后在大门洞以南砌了一段墙,他们自己开了一个小门自成一院。一个完整的四合院变成两部分,我们占四分之三,他们四分之一。

文革时他们的房子被没收,人被撵走。那院搬进一家人,工人成分,也姓袁。打起招呼还是袁家,很方便,不用改口。

陈英家

我们的四合院变成“三合院”。三合院也罢,我们都很喜爱,因为那是我们自家的独门独院,我们仍然称之为四合院。

爸爸在院子里栽种了许多果树,有葡萄、桃树、梨树、柿子树、核桃树、枣树,春天繁花压枝,秋天鲜果累累。阿巧养了一群小鸡,鸡们追逐嬉戏,逐渐啼鸣下蛋,院子里热热闹闹。院子当中还有一口阿巧搬来的明代茶叶末釉青色大缸,伏在缸边看游鱼戏水草,碧水映蓝天,给了我们无尽的乐趣。

1958年大跃进,说是共产主义就在眼前,“一大二公”是“共产主义”的根本特征,是城市农村社会系统改造的依据,也是衡量人心道德的价值标准。街道委员会早就看中了我家这块风水宝地,要求我们家献出几间房子,或办公共食堂,或办幼儿园。想起这个静谧的小院将大门洞开,打饭的人从早到晚络绎不绝,或一院子小孩哭闹声不绝于耳,觉悟再高也很难接受,但是形势逼人,到处都在“拔资产阶级的白旗”,父母怎敢把住资产阶级的阵地紧紧不放?尤其妈妈还是个共产党员。

终于与街道达成协议,我们让出东屋,搬进一户人家。这家只有夫妻两人。女的叫陈英,男的叫葛荣。两个人的名声都不好,女的曾经当过妓女,男的据说曾是地痞。陈英长得不好看,却很特别。细眼上挑,高颧骨,大嘴,尖脸,暴牙。身材苗条,却凸凹有致,一付大奶,蜂腰,屁股大得不相称,走起路来屁股摆得让人担心会把腰给折断了,过去她一定是个非常性感的妓女。搬来时她也不过二十多岁,依旧性感。她说话绵绵软软,嗲里嗲气,向来称丈夫“亲爱的”。葛荣身材高大,膀大腰圆,长方脸,浓眉大眼,连毛胡子。一回家就抱起许英在屋子里转。

心里最不平衡的是阿巧,她不得不搬到狭小的厨房住,痛恨这样身份的人竟然占了她的屋子,更是看不上两口子的作派,每经过东屋窗下,都要“呸呸”啐两口吐沫以去晦气。

其实他们与我家一向相安无事。最大的冲突不过是一只刺猬。大饥饿刚开始的时候,爸爸带我们去东郊野地里采草籽喂鸡,我们抓到了一只刺猬,带回家当宠物养起来。一天,刺猬不见了,然后阿巧在陈英家的垃圾簸箕里发现了刺猬的皮,孩子们群情激愤。陈英解释说是在院子里发现的,不知是我们家的,就捉来吃了。后来她送来半斤牛肉作为赔偿,那阵卖肉凭票一人一月半斤,牛肉根本不供给汉人,这半斤牛肉把我们的嘴堵住了。

陈英是个售货员,就在隆福寺街工人俱乐部对过的水果点心商店,近水楼台弄得到牛肉。大饥饿时期她的铺子里有时卖高级点心,价钱十几倍于普通点心。她会事先通知我家。铺子里挤满了买高级点心的人,要排大长队。轮到我们,陈英就把秤打到顶,我们觉得占了莫大的便宜,高兴得不得了。

文革一开始他们就搬走了,说葛荣是地主分子,被遣犯回乡。陈英抱养了一个小孩,不知住到哪里去了。

老耿家

文化大革命的“红八月”里,红卫兵勒令私房一律交公。我们的四合院无例外地变成了公房,我们一家人搬进了北屋,东屋西屋各搬进一家人。

东屋搬进来老耿家。西屋是贵子家。

老耿在首钢的特殊钢厂工作,算是真正的产业工人阶级了。我们一家都喜欢这家人。耿大叔是个山东大汉,一口胶东话,性格热心耿直,为人正派。耿婶是一个瘦弱的家庭妇女,面目清秀,贤惠善良,从来不会大声大气地说话。每周末耿大叔从厂子拿回一些工人换下的工作服,让耿婶洗,挣点外快补贴家用。他们有四个儿子,从六七岁到十四五岁,个个懂事听话,有礼貌,长得都像耿婶,文弱秀气。

我家和他们一家处得很好,虽然是文革时期,他们也知道我父母都有问题,但是对父母十分尊敬。有时耿大叔到我们家来发几句关于文化革命的牢骚,来的时候总是悄悄地溜进来,摇摇手一个指头压在嘴上,表示不要和他打招呼。他怕的是西屋贵子妈。

这个贵子妈是一个难缠的女人,天生具有搅拌是非的能力。她嘴上说得特别甜,但每一句话都可能掀起邻里纠纷。文革中她是个活跃的积极分子,很多人对她又恨又怕。不知道为什么,她总是在说耿家的坏话,在街道上给耿家造谣生事,并公然地和他们过不去。四下散布:“别瞧老耿是工人,可是他老家是地主。”我猜想,她就是嫉妒耿大叔是正统的工人。耿大叔根本不屑和这种女人斗气,但是苦了耿婶,耿婶的文化不高,不能排解心中之气,但她又不是跟人吵架骂街的泼妇类型,只能隐忍,结果常常被气得心口疼。后来据说贵子妈竟然到耿大叔的厂子里搅闹是非。耿家实在没法忍受,就搬走了。

耿大叔搬走后有时还来我家坐坐,和爸爸妈妈聊聊天。每次来都猫腰穿过院子,仍是向我们摇手示意不要大声招呼他,然后指指贵子家。一个大男人拿一个长舌妇一点办法没有。有一天老耿又来我家看望父母,说耿婶去世了,她的“心口疼”被查出原来是胃癌,不到半年就走了,也就四十岁不到。后来耿大叔又结婚了,他说,女的对他的几个孩子都很好。

韩婶家

老耿搬走,房子一天没闲着,又搬进来韩婶一家。韩婶原来也住在这个胡同,和我家隔两个门牌。她丈夫是蹬平板三轮的,死了好多年了。韩婶家里穷得叮当响,却养了一大堆孩子,叫些小崽、小秃、小嘎子一类的名字,她家到底有几个孩子,至今我也没弄清楚,因为她搬进来时孩子有的成家,有的插队(插队的那个孩子已经叫小五子了),有的蹲局子。

文革前穷人家的孩子都很老实本份,她家头几个孩子,工作的插队的都是循规蹈矩的。下面那些受文革教育的就不行了。有一个叫小嘎子的,我们刚搬到这个胡同时他才四五岁,冬天只穿一个空心烂棉袄,没有扣子,敞着怀,裸露着肮脏的小胸脯满街跑。我爸觉得这个孩子特别有意思,长得又好玩,大黑眼珠子,见了面总是逗逗他,问他冷不冷,小嘎子满不在乎地吸着鼻涕回答不冷,又跑了。爸爸常说这个孩子真不容易啊。

搬到我家时,小嘎子已经十六七岁,是东城区一带的“名偷”,花名“一站七”,意思是在公共汽车上一站地就能偷七个钱包,不过他见了爸爸,还是恭敬地喊“刘大爷”。

小嘎子反复地被抓被放,后来被送到青海劳教。过了几年又从青海放回来了,那天院子里热闹得开了锅,前来慰问贺喜接风的道上哥儿们踏破了门槛,吆五喝六。其他各家都吓坏了,各自把门窗关得严严的,心里发愁这以后的日子可怎么过呀!仅仅三五天,小嘎子就又被抓走,这一去,有几十年没回来。

我不敢多和韩家过往,只是一般地打打招呼。

贵子家

西屋搬进来的是贵子家。贵子家原来住我家斜对门,一家六口住在十平米大小的小屋子里,在胡同里也算是最贫困的家庭之一了。贵子妈是街道积极分子,检查卫生,传达指示活跃得很,但是不知道为什么,人们都不买她的账,关于她难听的传闻多得是。贵子妈有一个雄心:要住上全胡同最好的房子,而全胡同最好的房子就是我们家的房子。文化革命给了她翻身得解放的机会,她不知怎么说动了街道房管局,搬到我家的院子里来了。坊间马上传言她跟管房子的科长如何如何了,不管人家有多嫉妒,她反正住进了胡同里最好的院子。

贵子妈有四个孩子(还有一些孩子送了人,长大了常来看她),贵子和姐姐是前夫生的,关于前夫的下落,坊间也有很多传言,好像是国民党军官什么的。贵子有一只眼睛是瞎的,传言是被他妈虐待瞎的,是家里最不招待见的孩子,尽管他又安静又温顺。贵子的继父是烧锅炉的,每月二三十块钱的工资,自己的亲生儿女还不够吃,贵子纯粹是多余的一张嘴,贵子的脸瘦成一条,我家阿巧可怜他,经常把他带到厨房,给他点吃的。贵子有胃溃疡,经常便血,贵子妈只说是胃气疼,富贵病,不用瞧医生。六八年上山下乡,像贵子这样病病歪歪的人本可以留在城市,可是贵子妈硬逼着他去了农村插队,山西雁北,最苦最穷的地方。家里少一个吃饭的,省多少钱哪!谁知不到一年贵子就被打发回来了,拉血拉得厉害,出不了工,生产队要他没用。

贵子回来时瘦得像一片纸,脸色发青,大眼无神。分配不出去,只能在家干老娘们的活——折纸页子,一天赚不了几毛钱。自打贵子回来,贵子妈的脸从来没有晴过,斥骂声整天不绝。骂得最多的是“吃闲饭”。此话来自当时党号召青年上山下乡的一句口号“我们也有两只手,不在家里吃闲饭。”屋子里默默无声,贵子从来不顶嘴不反抗,让我想到鲁迅的一句话:“不是在沉默中爆发,就是在沉默中死去。”鲁迅说的没错,一天黄昏,贵子妈暴风雨般的叱骂后出门打酱油,贵子蹲在大门洞口吐白沫,浑身痉挛,我姐姐海燕经过时看他不对,问:“贵子,你怎么了。”他绝望地说“大姐,我喝敌敌畏了。”他的眼神像即将溺毙的人抓住了一根稻草,表明他并不想死。我姐姐立即把他背到隆福医院,但是晚了,没救了。大夫说,他的胃烂得像蜂窝,又是空腹,哪还经得住敌敌畏?

贵子和我一样大,死时20岁。

事后,贵子妈毫无愧疚地跟我们说:“死了倒方便了,要不然小妹(贵子的同母异父妹妹)连换个例假带(月经带)的地方都没有。”

胡同里的老娘们简直把贵子妈骂化了,贵子妈再也不在街道上张罗了。

1969年9月爸爸去了干校,不久妈妈也要走了,家里就剩了我一个人。贵子妈得知了消息,跑到我家跟妈妈说:“刘大妈,你们都走了,就剩下二姐单帮儿一个大姑娘可不是事。我寻思不如我们家搬到北屋陪二姐一起住。我家男人多,有什么事一招呼就到,看谁敢欺负咱们!再者说了,二姐一个人孤苦伶仃的连个说话的人都没有,我们搬进去,唔们娘儿俩还可以说个体己话。”妈妈想了一下,不顾我一个劲地使眼色表示反对,竟答应下来了。

去房管所办手续时,办事员奇怪还有人愿意放弃正北房子送给别人,一再问你是自愿的吗?贵子妈搀着我的胳臂,抢着说,是自愿的,我们娘儿俩比一家人还亲呢。

一搬进北屋他家就在院子里盖起了房子,房管局的科长派人送来了砖土沙子和木料,房子的面积不小,几乎占了大半个院子。遮住了东屋的西晒,挡住了我家的窗子。流言少不了又是满胡同传。

爸爸在干校知道妈妈自作主张把房子送掉后,气得跺脚叹息:将来我们回去住哪?!妈妈一辈子对身外之物从不计较,颇有千金散尽的气魄。爸爸又提到一件事,他父亲留下来一帧横幅——刘墉真迹“对松轩”。文革抄家时怕被红卫兵毁坏,他特地买了一张“各族人民大团结”宣传画,放在镜框里,把“对松轩”的字幅藏在后面。我们都不知道这件事,房子让给贵子妈时,没有拿走这个镜框。爸爸立即写信给贵子妈,告诉她这幅画如何名贵,请她细心保存,将来我们取回。

1970年春节我去干校探亲,爸爸让我回京后去贵子家把字幅拿回来,我一听就怨爸爸:“你怎么那么书生气,这不是此地无银三百两吗?像她这样的人,你还能指望拿回来吗?”爸爸说:“不会的,不会的,她要这个字幅没用。”

我知道没有希望,但还是去了贵子家,贵子妈特热情,说:“我们收到你爸的信就看了,里面什么也没有,不信你看。”她打开镜框,里面当然什么也没有,也不可能有。

知识分子哪里斗得过心机妇人。

老魏家

贵子妈之后西屋搬来了魏家,老魏在中药厂工作,魏婶是家庭妇女,有时也到药厂干干临时工。老魏整天闷声不响,魏婶有点神神道道,愣头愣脑,说话也是不着四六,但她对我不错。我一个人在家时,魏婶经常跑到我家,那时人们串门根本不需敲门,推门而入就是,看见我随便弄口吃的,边吃边看书,就惊呼道:“哎呀,你怎么吃这个呀,走,上我们家吃饭去。”她最拿手的是热汤面,手把手地教我做,肉、菜、面一锅煮,糊里糊涂,我虽不习惯吃,但有人表示这么一点关心,我心里已经很感动。

有一次,她把药厂的一个小工人带到我家,死活要给我介绍对象。那工人文化程度不高,但是连他家庭成员也算上红五类都占全了,正在入党的道路上。听到我爸妈情况,毫不犹豫拒绝了我。魏婶哪懂这些玄机,虽然介绍不成,我心里也还是感激魏婶。

奇怪的是老魏不知为什么总是打魏婶,而且是深更半夜把她裹在被子里,闷声闷气地打,听不见老魏吵骂和魏婶哭叫,只听见抽被子的嗖嗖声。

爸爸从干校回来以后,被推举为“院长”,经常得给他们调停打老婆事件。有时甚至要谈到深夜两三点钟。有一次闹得不可开交,爸爸把双方的亲属都叫来调解,老魏控诉说,魏婶在厂子里乱搞男女关系。双方谈判的结果是,立下字据:老魏不许再打老婆;魏婶不许去药厂工作。那时解决矛盾也够简单,立个字据,双方遵守就行。

爸爸的口德很好,从来不和我们说魏家的是非长短,关于魏婶的“风流”事儿是爸爸去世后我在他的日记里看到的。

老魏也有四个男孩,刚搬来时,四岁到十四岁不等。大的和二的在文革前多少受过一些教育,很老实,尤其老二,聪明懂事,又有礼貌。小四长得特别可爱,苹果脸,大眼睛,对我二姐二姐地叫得很亲。可惜老三老四在文革中上学,什么也没学到,倒学了小偷流氓。小三还在小学三年级时,就经常趁我们不在家,爬墙翻过西跨院的栅栏门,跑到我家去偷东西(我们只锁栅栏门,不锁屋门)。一次恰好被我们堵在屋里,才知他已经数次进屋,偷钱偷吃的,还偷了一块手表。到了半大小子时小三经常在派出所出出进进。小四也不学好,年纪轻轻就和女孩子鬼混,不去上学,整天听见他呵斥爸妈的喊声。

阿巧家

东跨院的小厨房正式归了阿巧,也算一家。在这个院子里,只有阿巧对我像亲人一样。家里就剩我一个人的那些年,我每个周末才能回家一天。冬天,星期六我还没到家,她已经把火给我升好,提前驱逐屋里的寒气,我从学校回家路上两个小时,到家已经天黑,屋里暖和和的。我总是给她留些钱,让她帮我买些鱼肉,帮我做菜,然后我们两人一块吃饭。她还会主动帮我买些白薯雪里蕻之类的俏货。夏天,她会花几分钱买一大堆“臭街菜”,摘摘洗洗,我们俩在一起包饺子,饺子也不讲究,直径有三四寸。边包阿巧边说:我喜欢吃大虾(口音,大馅)饺子。虽然馅里只放了两毛钱肉末,但是阿姨做得很好吃。

家里人来了信,我一一告诉阿巧他们的情况。阿巧不懂他们发配农村是怎么回事,但是她会想尽一切办法帮我买到父母姐妹们所需要的东西。

我二十四五岁了,阿巧整天操心我这“大龄女青年”的“对象”问题。时不时就会拿来一些男人照片,全被我拒绝了。记得有一个是隆福寺街上私人中医的儿子,在中医铺给他爸抓药,我之所以记得,是因为回家必经他的中药铺,好长时间我像做贼一样,赶紧别过脸溜过他家门口。还有一个记得更清楚,陈公博的儿子,阿巧和陈公博的太太很要好,一定要把她四十来岁的儿子介绍给我,被我“严正”驳回。

不管怎么样,那一段的人生只有和阿巧在一起才会感到温暖

向阳院

那阵所有的院子都称为“向阳院”,爸爸从干校回来后,被选为“向阳院”的 “院长”,主要的工作是解决邻里矛盾,除了各家自己那本难念的经,邻里们还有闹不完的纠纷,水电用多用少,树上果实分配不均,谁家占了谁家的地界,都可以引发一场战争。

水电费那时候便宜得惊人,一吨水也就两三分钱。电用得再多,每家也就两三毛钱。但就是这点钱,每月缴费贵子妈总要闹事,不是灯头有大小了,就是人头有多少了(比如我家有姐妹回来度假)。最后我家索性让他们每月一家交五分钱水费,剩下的我家全承担,电费一家算一个15烛的灯头,其他的由我家承担,这才没人说话了。这点钱对父母来说不算回事,重要的是图个安静。

尽管我家承担了大部分水费,贵子妈对我家的抽水马桶还是不依不饶,跑到跑我家跟我妈妈说:“现在不是说破除资产阶级法权吗,胡同就你们一家用抽水马桶,这对你们家名声也不好,不如拆了挡住别人的嘴。”她的哲学就是,你有的我也得有,如果我没有,你也别想有。爸妈嫌马桶多事,干脆拆了。

没了马桶,就得到胡同的公共厕所去解手。

文化革命前,四合院及大杂院的西南角都有一个全院人公用的蹲坑厕所。掏粪工人背着大粪桶,拎着大粪勺每一两个星期来一次掏厕所。文革中,解放了掏粪工人的劳动,各院的厕所填平,都到公厕解决。每个胡同修一间或两间公共厕所,内有六七个蹲坑,每天早上厕所是最繁忙的地点,全都蹲满了人,外面还有人等着。早上各家端个尿盆去厕所倒,见了面打招呼,问吃了吗觉得不大合时宜,情急中“倒尿去啊?”成了早上见面的问候。

公厕是个信息交流中心,萝卜青菜肉的价格,婚丧嫁娶,张家长李家短。这边老娘们说得欢,半墙之隔的男厕所也不示弱,国家大事,天下大事伴着屎尿滔滔不绝。

人人都能蹲厕所,刘家当然也能,蹲了厕所,爸妈和街坊邻里更融洽了。

1976年借着地震的由头,又兴起了盖“防震棚”,各家跑马占地,见缝插针搭满了小棚子,爸爸种的果树都被砍掉。四合院完全没有了形状,像迷宫一样只留了一条窄窄的过道通往各家门口,自行车都难以推进。妈妈说话刻薄:等我死了,人要立着抬出去。

八十年代初,我家台湾亲戚来访,基本算是两岸松动后的首批来访者。为了国家的脸面,廖承志、段君毅亲自作批示,“落实私房政策”在我家率先得到执行。

阎王好见,小鬼难缠。房管局说房子可以还,不过你们自己得为院子里的其他几家找房子,并动员他们迁走。可怜的父母到哪儿去找几套房子?!房管局又提出一个方案:把四合院卖给国家,国家再给你们安排三套相应的出租住宅。也只好这样了,几个女儿都结婚生子了,总得有个地方住呀。四合院卖给了国家,国家给了两千七百多元,其中包括偿还十几年各家交纳的房租。爸爸妈妈坦然地接受了这笔象征性的房款。得而复失,失而复得,一辈子如此,习惯了。

全家人告别了居住三十年的四合院,分别搬进了鸽子笼般的塔楼里。

每次回国我一定要回四合院去看看,一年年过去,老邻居几乎都离世,2019年回去见到的基本都是陌生面孔。

西跨院耳房已经几易其主,整个小院都盖了房子,和耳房连成一体。我和房主说自己是老住户,想进去再看一眼,遭到拒绝。

北屋的贵子妈一家早在七十年代末就在房管局的帮助下,搬到两居室的楼房里了,那时住楼房是北京居民的最大理想,至少贵子妈可以用上抽水马桶了。

西屋还属于魏家,他们把西屋改成独立的三间房出租给外来户,自己不知搬到哪里了。

东屋两间也隔成单独的房间,一间是韩家大女儿和老伴及孙女住,屋子里连个站立的地方都没有。另一间给了小嘎子,我去时一个年轻人在里面,是嘎子的儿子,我问他能不能上他家在大门洞搭的小阁楼俯瞰一下全院。那年轻人很客气地把我带上小楼(也租给了外来户),除了杂乱无章的瓦顶,什么也看不出来了。

全院子的人满怀希望地等待着拆迁。这块在市中心商业区的地皮如今价值千万贯,家家都可以得到一大笔搬迁费。胡同已经拆掉了一半,推土机挖土机张牙舞爪地包围着剩下的房屋。我不忍再看下去。

更多我的博客文章>>>