【文/ 李柯】

时值新春,大疫当前。

笔者身居欧洲,无以助力奉献,但与其空忧愁,不如寻访故迹以增广见闻,在这非常时期的除夕,匆匆探访了欧洲20世纪最大的医院。

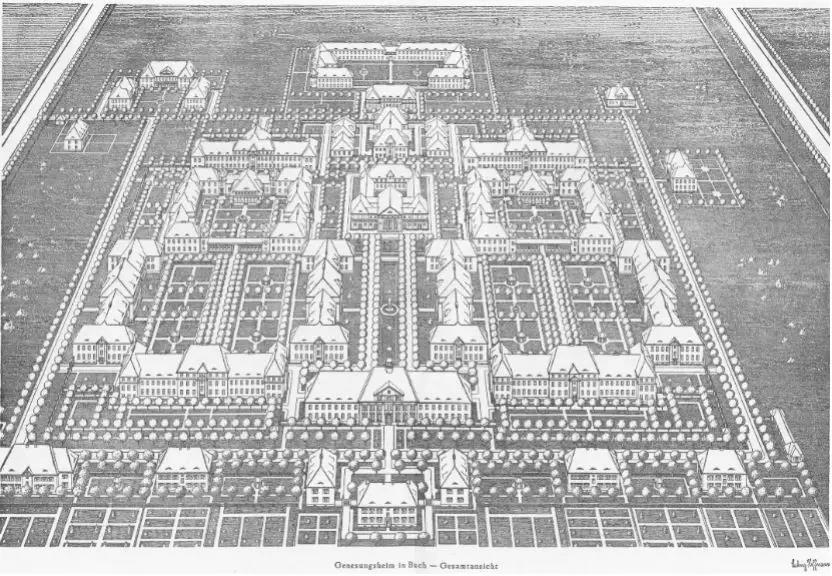

说是医院,其实是柏林境内的一座医院“镇”,在著名建筑师Ludwig Hoffmann长期主持下,到1929年,它发展成为拥有5500张床位的庞然大物。

而自19世纪末筹办起,一直到20世纪中期,这座医院的主要任务都是收治结核(俗称“肺痨”)病人,患者数目之众,我们今天断难以想象。对比一下数据会令人更加惊讶:我国现行省办及以上综合性医院床位数原则上不超过1500张;小汤山的床位也只有1000张。

由于“肺痨”的强传染性,所以医院设在远郊,到今天仍被自然保护区三面环绕。沿着东德时期敷设的巨大水暖管道前行,遭遇疾驰而过的两只狍子和三只野猪,霎时间自然生态、科幻、工业、历史感都涌上前来。

德意志第二帝国末期和魏玛时期的德国,除了必须面对政治经济上的乱局,还遭受着肺结核疫情经年累月的威胁。据统计,1933年死于肺结核的德国人有约5万,另有结核病患者约20万。

但在今天看来惊人的绝对数字背后,却是死亡率的逐年降低。这要归功于德国针对结核病组建起来的防疫体系。与“治疗”(Behandlung)一般疾病的提法不同,德国人用专有名词来命名这套防疫体系——“抗击结核”(Tuberkulosebekämpfung)。笔者到访的位于Berlin-Buch的医院,便是体系中的一个环节。

(德国1892-1933,结核病每万人死亡数)

由于结核病在当时尚属不治之症,抗击结核的重心就在于阻断传播和加强护理,具体表现为一些重要立法的出台,比如1911年《帝国保险规章》、1923年《普鲁士抗击结核法》等,以及大规模举办专门医院和疗养院。根据法律,患者的所有病理和社会信息都要登记报告,以便根据不同情境采取隔离措施。1924年时,全国共建成约400座结核专科医院、170个成人疗养院、189个儿童疗养院、28个森林康复学校和29个康复所。1926年,政府与医疗保险业协会达成一致,决定将上报义务延伸至一切疑似患者,并宣布结核疗养院免费开放。

(根据《普鲁士抗击结核法》制作的患者情况登记表格)

此外,随着1940年代链霉素的发明和临床推广,结核病最终得到遏制,柏林的这所医院也就转型成为综合性公卫设施。到了1989年,东德陷入混乱,医院虽有4000人员编制,全年也只收治了3500病人。第二年,东德并入西德,医院同时解体。自2012年起,原院区被逐渐改造为住宅,结核病的痕迹也完全看不到了。

因此,虽然结核病曾经是世界性绝症,肖邦、契诃夫、卡夫卡、梭罗,都是受害者——这一长长的名单上,还有鲁迅——但这些痛苦都过去了,和结核病同为乙类传染病的SARS也过去了,甚至柏林的这所医院,以及小汤山,都似乎不重要了。

基于这些经验,我们甚至可以乐观地预言,人类终将克服一切疫病的威胁。当然前提首先是,要正视它,如鲁迅先生的名言:“必须敢于正视,这才可望敢想、敢说、敢做、敢当”。

国内有人批评,当前国内的疫情扩大是当地主政者一开始“不敢做、不敢当、不让别人说、权当看不见”造成的?笔者暂时无以深究,但是希望主政者要明白:研究怎么治病,非常重要,研究为什么技术条件到了,却还治不了病、不能快速治病,同样非常重要。

有效应对大疫大灾,是检疫一切制度和措施、一切人事和法治、一切修辞和宣传的最终根据,中华民族在大疫大灾中绵延了几千年,然而中国的现代化治理水平与发达社会相比还有很大的差距,法律与政策,公共应急机制,公共廉价的医疗保障,都是战胜疫情的重要措施,所有这些方面,“中国制度”的完善和加强尚任重道远。

鲁迅先生所处的旧时代,技术和国家治理水平都还很低下,因此不幸殒命于肺结核这样的时代“绝症”,但是他总是会给千千万万彷徨的国人和我们这些后来者指出希望,他说“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人。这就是中国的脊梁”。

他还说:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火”。

鲁迅就是这样的脊梁,共和国的缔造者们也是这样的脊梁,千千万万的战士,千千万万的科学家、劳动者,都是这样的脊梁。

无论如何,笔者心中的“新中国”就该有“新”中国的样子,“新时代”更要有“新”时代的气象,在新的一年,在今后的年岁里,无论什么形势、无论什么挫折,让我们一起勉励,做中国的脊梁。

向国内所有为应对疫情而奔忙转战、接受隔离、放弃走亲访友以及千千万万万沉默的兄弟姐妹们致以节日的问候!你们都是中国的脊梁!给你们拜年啦!