画说之五

作者:刘海鸥

1953年我从幼儿园毕业。那年正好规定七周岁入学,我离七岁还差四个月,妈妈带我跑了许多小学都不收,终于在私立培元小学报上了名。

培元小学在王府大街救世军楼的旁边。我心中很紧张,怎么学校挨着坏人?我问妈妈救世军是好人还是坏蛋,妈妈说除了解放军所有的军队都是坏人。同学中有住在救世军楼里的,后来我进去看过,里面住满了寻常百姓,而且都很穷。

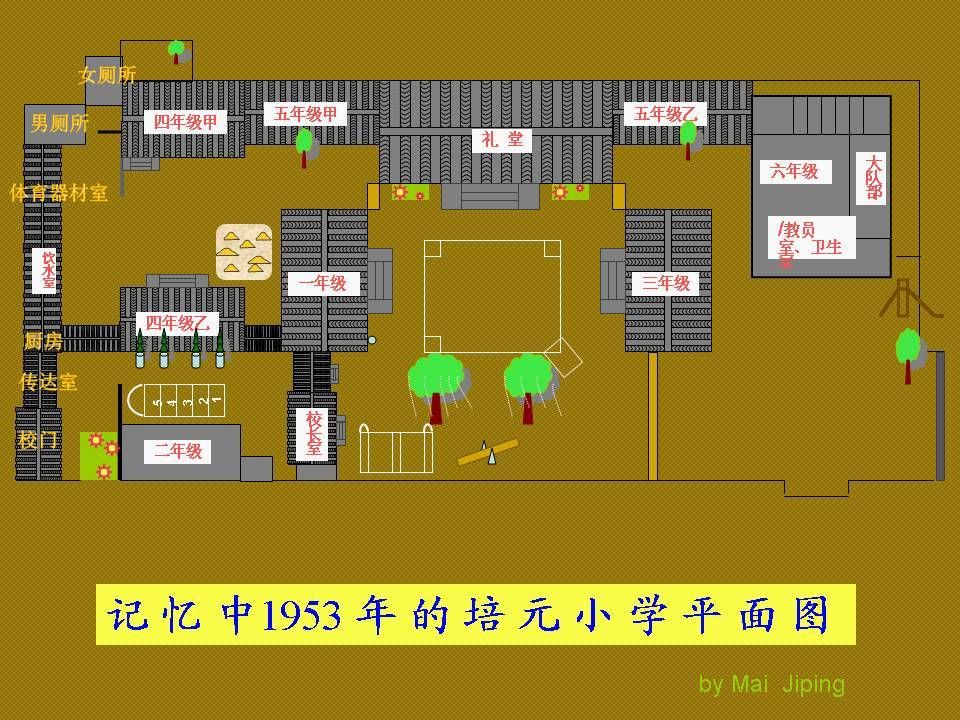

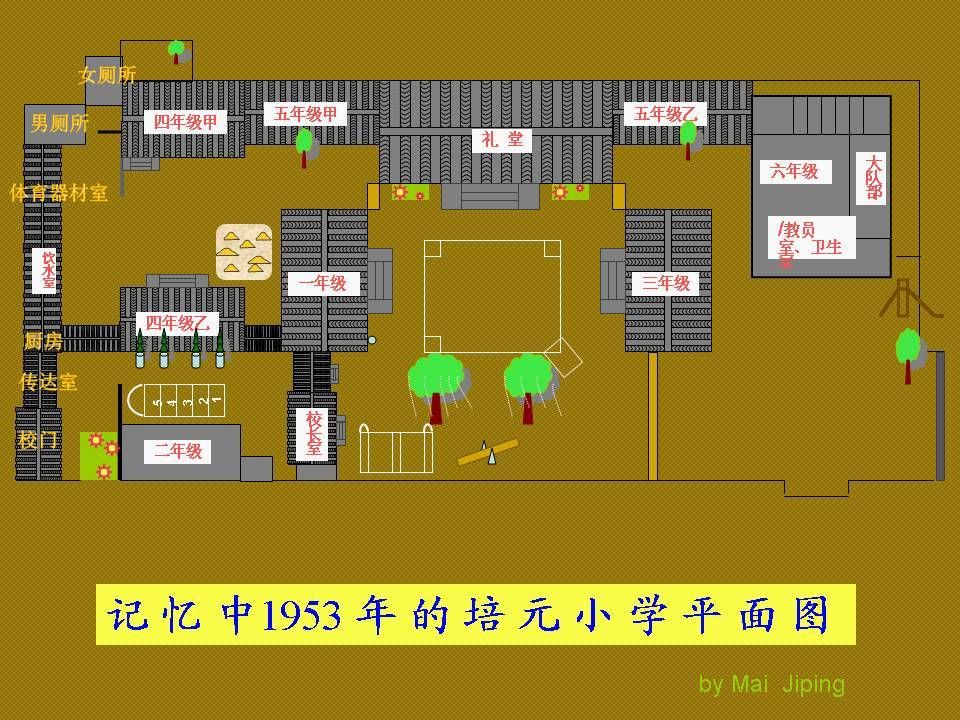

这是我们入学时小学的平面图。由我的小学同学麦继平绘制。

上学前妈妈带我去买衣服。妈妈从来不给自己买衣服,也很少给我们买新衣。我早就看中了人民市场有一件天蓝色的连衣纱裙,穿上一定像小仙女一样。我拉着妈妈去看,妈妈觉得价钱太贵,没买。在她看来我们正是长身体的时候,根本没必要穿那么好的衣服。

入学还要经过口试,我和小朋友们坐在阅览室等待,坐没坐相,翘起椅子腿,哪知那是折叠椅,一翘腿椅子就收起来,我摔了一个大马趴。六年级服务的大姐姐忍住笑把我扶起来,我心想:“这下完了,这个学校肯定不会要我了。”

口试时老师问我有几个兄弟姐妹。我说:“我家有四个姐妹,还有一个二哥,不是妈妈生的。”老师问:“那是谁生的?”我说:“我也不知道。”妈妈在窗外偷听,出来后跟我说:“你根本不应该提二哥。”我又想,老师一定不要我了。

我考上了培元小学!我的第一张彩色照片,1953年摄于东华门“紫房子”照相馆

每天早上我坐三轮包车上学。车夫叫老李。老李为人老实忠厚,木讷,忠于职守,说话谨慎文雅。有一次我问他毛主席是男的还是女的。我小时候分不清男女,只靠头发长短来分类,遇到半长不短的头发,就归不了类了。比如毛主席的头发就让我难以分辨。老李说:“你说呢。”我说:“半男不女。”老李马上小声说:“这话可不敢乱说啊。”

开学第一天,我蛮横地让两个玩压压板的同学下来,我要上去玩。她们不肯,我的胡同野性爆发,骂了她们最难听的话。两个同学吓得跑去向老师告状。当然我妈妈也知道了,问我:“你骂同学什么了?”我撒谎道“他妈的。”我现在都奇怪,那么小怎么还会区分脏话的轻重档次呢?

上学没几个星期爸妈把克阳刘元扔在托儿所,到学校给我和海燕请个假,就带我们出去旅游了。先去南京姨家,火车在长江边停了好几个钟头,等待轮船把火车一节节运过长江。火车坐轮渡的现象直到1966年南京长江大桥建成才结束。

妈妈在南京生病了,姨姨说认识一个大夫医术很好,不过他是一个一贯道徒。我听了吓坏了,那时配合取缔反动会道门正上映电影《一贯害人道》,在我看来那简直就是恐怖片,虽然我看不懂太多,但我知道一贯道是害人的大坏蛋。我恳求妈妈和姨姨不要让他来看病,没用,一贯道医生还是来了。和电影里的不一样,他是个穿西装革履,彬彬有礼的西医。他给妈妈诊病时,我目不转睛地盯着他,生怕他害死妈妈。

乘电梯

我们还去了上海。在上海去逛一家大百货商场。乘(梯式)电梯上楼时,到了顶端,都不知道要迈腿上平地,一家人像叠罗汉一样摔成一堆。看来爸爸妈妈都是第一次乘电梯。

爸爸妈妈真是无聊,摔完大马趴,又趁我不注意藏到一个大柱子后面,看我的反应。我茫然地四下张望,不哭也不喊,正要转身钻入人群去寻找,爸妈赶紧出来。这回他们可知道我的性格了:遇事不慌不忙,主意大着呢。

下一站是杭州,妈妈的故乡,在西湖玩了个够后,还买了大小网篮、西湖绸伞、张小泉剪刀,还有一只文明杖,满载而归。

回到学校,同学争先恐后告诉我:“刘海鸥,王老师说了,你要是再不回来,就不让你上学了。”我没给王老师留下批评的借口,期中考试轻而易举拿了双百。

吃香蕉

我还是那个自由自在的孩子,不守纪律。上课玩玩具说话,甚至吃东西。一天上课吃香蕉,有同学把我检举了。王老师没收了香蕉,一挥手香蕉就进了垃圾桶,而我面对垃圾桶罚站到下课,闻着桶里散发的香蕉味,心中无限惋惜。

午睡时间

夏天中午同学们都要在教室里睡午觉。我中午从来不睡觉,每次等老师一走我就要给大家讲故事。后来我又想出了一个新主意——把妈妈盆景假山上的小人小房小动物带到学校表演故事。中午同学们都围过来听我讲故事。我讲得正高兴,王老师突然进来了,毫不容情一把将所有的小玩意全部收走,当垃圾扔了。

不过王老师再批评我,也掩饰不住对我的喜爱,一年级期末竟然发给我一枚优良奖章。我自己都觉得自己“德不配位”。可是谁叫我学习好呢。我简直爱死了王老师。

学校里最厉害的老师是武老师,她大概是半个领导吧,因为全校的学生她都管。她好像总是看我不顺眼,在校园里看见我,总要把我叫住批评一番。这天,我又被她抓住了:“刘海鸥,看你那个邋遢样,自己去照照镜子!”学校通往大院的过道有个“整容镜”,学生们经过都要整理衣冠才进入教室。

三年级时我已经开始看大部头的长篇小说了,那天我捧着《新儿女英雄传》(还是章回小说呢)边走边读撞见了武老师,又被她叫住:“刘海鸥,看什么呢,见了老师不行礼?”我把书抬起来给她看,心想她也许会夸奖我吧。她不屑地说:“看得懂吗?装样子的吧。”

我最喜欢的事情是过大队日,全校师生围坐在大院。我们一二年级的孩子虽然不是少先队员也都参加。除了先举行队日仪式:出旗、唱队歌、报告人数外,其实就是文艺联欢会,各班同学同学表演文艺节目,歌舞剧《瓦尔瓦拉和五个女儿》《在果园里》,新疆舞、小话剧……比枯燥的学习好玩多了。有一次是五年级的张筠英讲她在天安门上给毛主席献花的经过。

后来我们也成了大队日表演节目的主力军,我们班演出了《渔夫和金鱼的故事》。我演贪婪的老太婆,麦继平演渔夫,高忆陵演小金鱼,特成功。

还有一件高兴的事是过“撒饭节”。大多数同学自己带午饭,校工帮助加热。中午一下课,同学们一窝蜂涌去取饭盒。校工大爷认识所有同学的饭盒,一个不错地分发,一边说:“留神,烫。”偶然一个孩子的饭盒打翻在地,引起一片起哄欢呼:“撒饭节!撒饭节!”撒了饭的人因祸得福,班上的同学你给一口饭我给一勺菜,吃的比自家带的还好。我真羡慕撒饭的同学,可惜我一次也没撒过饭。

这些是一到六年级我们书包里的用具,有些东西比如算盘墨盒不需要天天带,有课时才带,书包总是轻轻松松的。

1955年爸爸买了一个四合院,我们终于有了自己的家。五十年代中期的“四合院时代”是我们一生最幸福的时期,我们四个孩子的生活像盛开的花朵,一朵比一朵鲜艳,而家园就是滋润我们的沃土。

四合院

三间正北房是客厅、孩子的书房和卧室;东跨院是厨房。西跨院有两小间偏房,妈妈住;西屋三间,爸爸住;东屋两间保姆住。妈妈住北偏房。

南屋住着原房主袁家,本来他们打算很快搬走,但是不久家里连遭不幸,就留了下来。

刚开始我们并不喜欢新家,因为胡同里的孩子们很欺生,只要我们在胡同里一露面,孩子们就成群结伙地叫骂“阔家主”“臭小姐”“荷兰猪”,往我们身上吐唾沫,粗暴地推搡,有时甚至搬出大门杠来拦路挑衅。

一二十年后,那些曾经打骂我们的孩子已经长大成人,突然发现不知从哪天起,见了面,他们非常有礼貌地和我们打招呼,称“姐”称“您”,真是让我受宠若惊。

我们只好关在自己的院子里,避免出去。独门独院自有其乐趣,北屋摆了一个大办公桌,玻璃面,前后四角都有抽屉,我们姐妹四人两人占一边,一个人四个抽屉装自己的私有财产。这张桌子承担着我们全部文化生活——做功课,看书,画画,做手工,写日记,听广播……

一进大门洞就是一架葡萄。葡萄串大,色白,粒圆,甜,汁多。家里有一架梯子成了我们摘葡萄用的专用工具,夏天,我们姐妹简直就是在梯子上度过的,上不了梯子的就在地下打转,扬言要撤梯子。整个暑假四个小猴子似的绕着葡萄架,上上下下,吵吵闹闹地过去了。

吃水果那时是一种奢侈的享受。一个苹果全家人吃,由爸爸按年龄大小分配。

院子里养了十几只活蹦乱跳的小鸡,我们看着它们长大了,生蛋了,趴窝了,小鸡破壳出世了,在我们的生命中,第一次亲眼目睹一个生命的产生,心中有一种深深的感动。

除了一只讨厌的野猫闪电般从房上窜下来拖走了几只可怜的小东西,多数小鸡都长大了。

有几只公鸡长大后把院子看成自己的领地,对我们翻脸不认人,见了小孩子就追,就啄,闹得我们出门时只能飞跑穿过院子,或者撑开一把伞,当作盾牌,后退着走到大门口。

那些年学生很时兴与外国小朋友通信,我有一个法国的笔友,叫亨利·奥登。我给亨利写的信总是密密麻麻的一大篇,讲中国的总路线大跃进人民公社三面红旗,整个一篇政治宣传材料。亨利的信很简单,几个字,说到哪度假去了,想要一些中国邮票等等。他送给我一个洋娃娃,一条白纱小手绢。我送给他一把工艺品小宝剑,还有很多中国邮票。

家里有大量的过期杂志画报,暑假里我们把里面的漂亮的插图剪下来,分类贴在大本子上,制成了一本本精美的画册。同学们来我家争相欣赏,其中有一本电影演员的玉照及他们所演的电影最受大家欢迎。爸爸提名《影星荟萃》。几十年后,一个同学从国外回来,还问起这本画册。

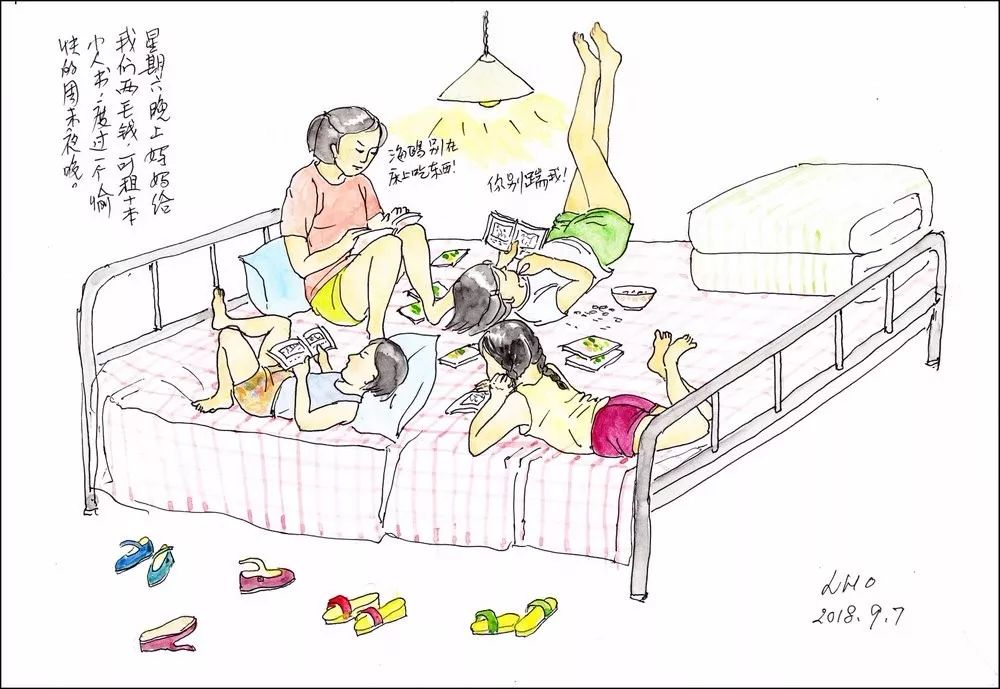

每个月妈妈给我们一块钱买书,一个星期天我们喜滋滋地到王府井的儿童书店挑了几本小人书,两本字书。付钱时海燕发现钱不见了,当场大哭。书没买成,海燕一路哭着回家。我觉得很沮丧,但是也觉得海燕这样哭太不好意思了。

我们最大的财富是小人书,最多时达到一千多本。这么多书还是不够,每个周末晚上我们还要到书铺去租小人书。两毛钱租十本,回到家横七竖八地躺在床上美美地看一晚上。

我们生活还有很多内容,我们收集邮票,攒铜钱,养蚕,收集橘皮卖钱。最最主要的部分是看电影、话剧。我家附近有四个电影院,蟾宫、工人俱乐部、东四剧场和明星影院,和人艺话剧院。稍远一点还有还要跑到大华、红星或儿童影院、青艺话剧院、儿艺话剧院。我们几乎每天都要看一场电影或话剧,周末或假期有时一天要看两场。

夏天我们去什刹海游泳。冬天去北海滑冰。我更喜欢滑冰,每个星期六晚上都会约上几个好朋友去北海滑冰,在冰场上肯定还会遇见一些同学。我们互相学习滑花样,一起玩追人,或手拉手一大排拦截别人,不管认识不认识。玩得疯极了。

我们姐妹几个还去学弹钢琴。我从小就喜欢钢琴。可是我的钢琴老师十分傲慢,也没有耐心。我在她身边弹琴,十分紧张,总也弹不好,我渐渐失去了学琴的兴趣。又因大跃进的冲击,我们都停止了学琴,但想有钢琴想学钢琴的愿望,在我心中绞成一块心结。

爸爸还给我们做了一个标准的乒乓球台。院子里有一个清代大缸养了一群鱼。每天放学后四姐妹的同学们都爱到我家来,打球,观鱼,看书。我们的院子里总是热热闹闹的。

还有一件有趣的事——拨云母。拨云母是无线电厂外发给街道大妈的活儿,一片云母矿可以拨分成无数片,用来做无线电里的绝缘体。有些家庭生活困难的同学把云母带到学校来拨,同学们看见觉得有趣,一时间拨云母成风,我们四姐妹也拨得上了瘾。

妈妈制止我们拨云母,说不仅耽误学习,吸了云母尘灰会得肺矽病。有一次在我们的劝说下妈妈试了一下,立刻就上了瘾。和我们一起抢大妈们的饭碗。

周末父母带我们去逛公园或商场。秋天我们一定去西山(现在叫香山)游玩。那时到城外没有公共汽车,只有一种在西直门发车的柴油车,黑色的,比吉普大一点,开起来哐哐哧哧。两排椅子面对面可以坐十人左右。在西直门要去城外的人排成了大队,往往要等一个小时。

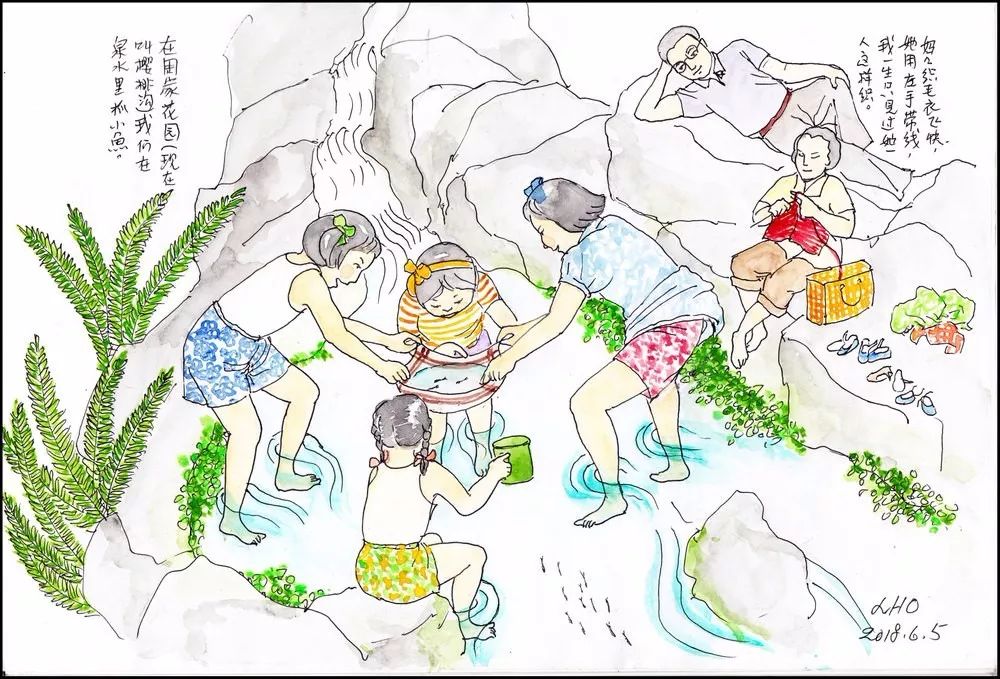

我们先去周家花园(樱桃沟)。那里古树参天,巨石嶙峋,溪水潺潺。我们顺游而上,到溪水尽头,岩壁上有一泉眼,泉水喷薄而出。接几瓶刚刚冒出来的清泉,把带来的水果放在溪水里冰镇,然后妈妈去挖青苔带回去安放在她的假山上。我们在溪水里抓小鱼,用爸爸的大手绢一次就可以兜上来几条。

看看有没有小鱼

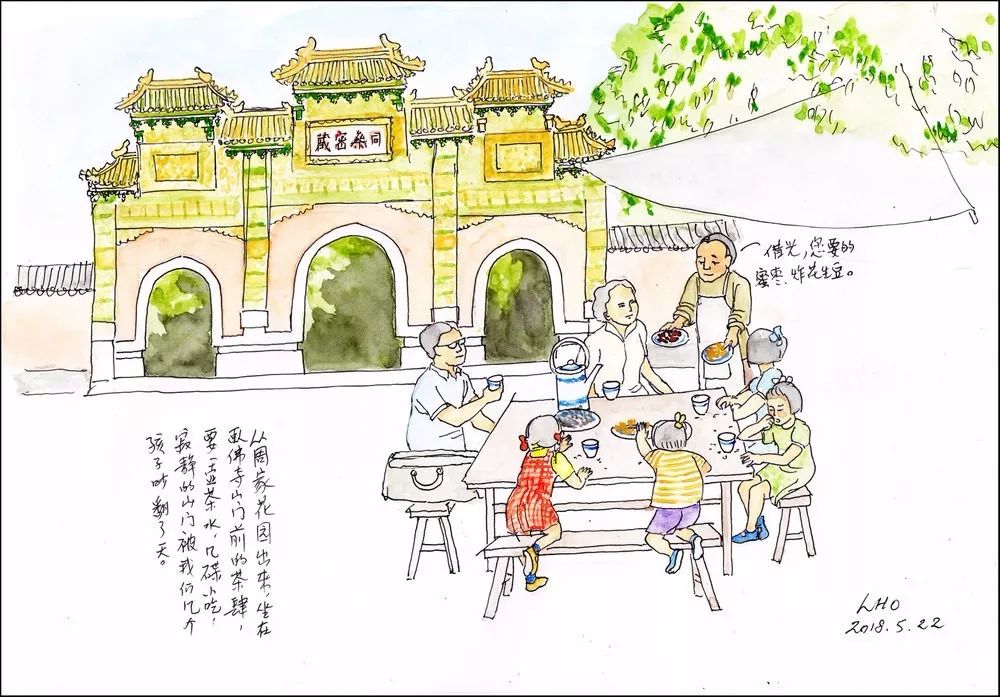

离开周家花园要经过卧佛寺,卧佛寺的山门古旧沧桑,门前有一个茶肆,露天放几张旧裂的木桌,几乎没有人光顾。店小二热心地跑腿,端来一些煮金丝小枣、煮花生豆之类的小吃。

从卧佛寺到碧云寺有一片旷野,有一条汩汩流淌的小溪横穿而过,我们常在水里玩耍。爸爸妈妈在旁边铺开野餐,野餐食物丰盛,有“浦五房”的卤肉、熏鱼,还有“义利”的面包果酱花生酱,肯定还有两暖瓶鸡汤。

最吸引孩子们的是路边农妇们卖的野食——刚下树的核桃,清香无比;早上摘下来的山葡萄有一种极为特别的香味,或者买一把莲蓬,一人举着一支,挖出绿色的莲子,莲子肉鲜甜,清脆;还有老玉米,都是当天掰下来的,比起城市里卖的,其鲜其香不可同日而语。

1956年爸爸妈妈带我和海燕访问齐白石家。白石老人打开锁着的柜子,拿出两块蛋糕招待我和姐姐,蛋糕放的时间久了,硬得像石头一样。我慢慢地用牙齿嗑,终于吃完了。

白石老人给我们作画,我们站在旁边看。他给爸妈画牵牛花,先用墨画了几片叶子,海燕说:“什么乱七八糟的,我也会画。”把爸妈吓坏了,幸亏老人没有理会,也许没听见,也许童言无忌根本不计较。

白石老人又给我们四姐妹一人画了一幅,海燕的是四只小鸡,上面写“他日相呼”,意思是你们现在为一点小事争执,将来长大了会互相帮持的。我的是一对大虾,克阳的是青蛙,元元的是鱼。爸爸妈妈还买了一张他的“鸳鸯戏水图”。

文革中“牵牛花”和我们的四张画卖给了荣宝斋,二十元一平方尺。“鸳鸯戏水”后来也卖掉了。如果知道白石画如今动辄上亿,怎样也要想法保留下来呀。(这些画的照片来自网络)

五十年后又见到它们了!我最近在雅昌艺术网站发现了它们,除了“牵牛花”没有找到,其它都在!一看见它们,无数记忆扑面而来,眼泪涌了出来。(这些画的照片来自网络)

一九五七年我们过了一个最快乐的新年,我们选了自己喜欢的花布,每人做了一件新罩衣;每人选了一件玩具做新年礼物。之后迅疾而来的“反右斗争”、大跃进、大饥荒以及无尽无休的运动,我们再也没有过过一个像样的春节。

1958年大跃进中,我们因为有私房受到谴责。街道要求我们腾房做食堂或托儿所,我们让出了保姆阿巧住的东屋。东屋搬进一对夫妇,一下班两人就半裸着跳舞,阿巧每经过他们家都要吐唾沫表示轻蔑。妈妈不让我们孩子接近他们,怕学坏了。

更多我的博客文章>>>