走读以色列之三:大墙另一边的伯利恒

伯利恒是耶稣的出生地。也是大卫的出生地和加冕成为以色列国王的地方。对基督教及犹太教有重要意义。伯利恒的日常行政由巴勒斯坦民族权力机构进行管理,以色列却控制着伯利恒的进出口,即著名的“隔离墙”(安全墙)。

自2002年6月起,以色列政府开始沿1967年战争前以巴边界线修建高8米、全长约700公里的安全隔离墙。联合国报告称,已建成的该隔离墙的一部分延伸到了被国际社会认为是巴方的领土上,并囊括了包括东耶路撒冷在内的约10% 的“绿线”(1967年中东战争火线)以外的土地。以色列强行修建隔离墙的行为遭到国际社会的普遍谴责。2004年7月9日,海牙国际法庭正式宣布,以色列修建隔离墙违反国际法,应终止修建隔离墙的行为,同时拆除已修建的隔离墙。当年7月20日,联合国大会以压倒性多数通过决议,要求以色列执行海牙国际法庭的裁决。2006年12月15日,第61届联合国大会以压倒性多数通过决议,决定联合国就以色列修建隔离墙给巴勒斯坦方面所造成的损失建立登记册。2008年8月21日,以色列同意调整耶路撒冷附近部分隔离墙走向,以免割裂当地巴勒斯坦人的土地。(摘自百度)

去伯利恒主要是看看隔离墙,体会隔离墙阴影下的巴勒斯坦人的生活及巴勒斯坦人每日出行在以军检查站遭受侮辱和刁难。参观圣诞大教堂(The Church of Nativity)则是其次。

1. 自隔离墙修建以来,不少当地及国际知名的涂鸦画家在墙上创作表达政治倾向偏向巴勒斯坦人的作品。

2. 实体加艺术的冲击不可小看

3. 在众多的涂鸦画家中,来自英国的Banksy最为著名。伯利恒的taxi司机会兜售Banksy的tour,号称“Banksy Economy”。图为Banksy的标志性作品“女孩戏弄士兵”(Girl frisking a soldier)。如真有这一天,那就真的和平了。

4. 另一幅Banksy的作品“穿防弹服的和平鸽”(The peace dove with a bulletproof vest)。因为和平一直受到威胁。

5. Banksy的“拿着气球的女孩”(The girl with balloons)。寓指女孩梦想飞过本不应存在的隔离墙。

6. Banksy的“被隔离墙及树墩围着的圣诞树”(Christmas tree encircled by the Wall with tree stumps) 。这本不应该是伯利恒啊!

7. “墙外的耶路撒冷”(Jerusalem beyond the wall)。隔离墙倒了,人们重见圣城。

8. 令人发怵的“别忘了斗争”(Don’t forget the struggle)。Leila Khaled是一名前巴解组织成员,在60-70年代参与劫持民航客机,被誉为巴勒斯坦的“民族英雄”。当然在以色列的眼光里是“恐怖分子”。这是最受争议的作品。

9. “我们都是上帝的孩子”(We Are All God's Children)。是无奈的呐喊还是无声的哭求?

10. “自由女神为汉达拉哭泣”(The Statue of Liberty is weeping over Handala),为巴艺术家Naji Al-Ali所作。汉达拉是巴勒斯坦难民儿童的象征,他永远不会长大,不会面对我们,直到能自由地回到家乡。

11. “为了和平打开锁链”(Release 4 Peace)

12. 给和平以希望!

13. 圣诞大教堂(The Church of Nativity)是自基督教早期以来,经过漫长的风风雨雨和沧桑磨难,仍然得到几乎完好保存的为数寥寥的建筑之一,具有很高的文化价值。是世界文化遗产名录。 圣诞教堂为康斯坦丁大帝的母亲海伦娜在公元326年所建。历史就是这么有意思:耶稣被罗马统治者处死,但基督教在后来为罗马大帝推为国教。每年的圣诞节期间,世界各地的基督教徒更是纷至沓来,这里便成为people mountain people sea

14. 教堂入口“卑谦门”(Door of Humility)。低矮得人必须恭身才能进入,其实它是在奥特曼时期防骑兵才改小的

15. 教堂内仍保留原来的地板

16. 教堂在内部装修,不拍照也罢

17. 还是上街看看有意思。Manger广场一角

18. 正好是当地的一个节日,学生在表演#1

19. 学生在表演#2

20. 美女老师在给学生加油

21. 小观众

22. 老观众

23. 帅哥观众

24. 街上有不少闲逛的少年

25. 不乏时髦女郎

26. 老友相逢

27. 给孩子多一点色彩

28. 小街小店

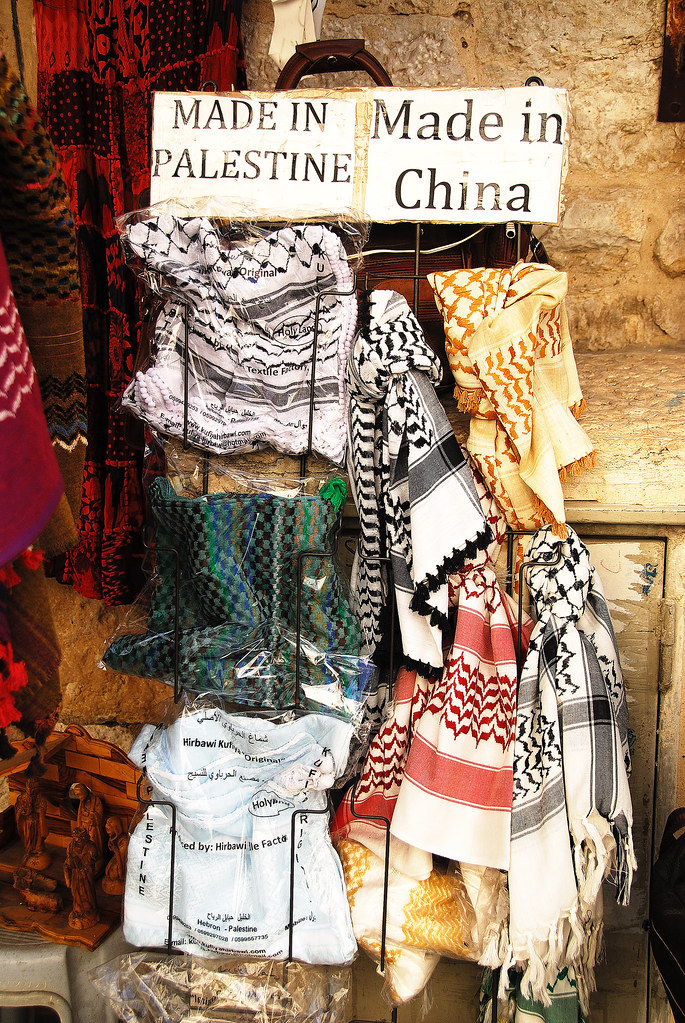

29. 你能区分二者的差异吗?

30. 妙龄女郎走在小街上永远是镜头里的主题

31. 小商贩

32. 繁忙的商业街

33. 警察在一边指挥交通一边拿手机与楼上的朋友聊天

这就是巴勒斯坦的伯利恒,那个圣诞歌里一直提到的有着星星照耀夜晚的地方。在我们坐21路巴士回耶路撒冷经过安检站(check point)时,目睹了难忘的一幕:

1)车停下,车上7-8个年轻的男女(估计是持巴身份证者)下车

2)二名荷枪实弹的士兵表情严肃地上车检查,盘问(我们及西方面孔没事)

3)那7-8个巴籍轻年在车下排队经另一士兵的检查重新上车

4)他们在整车乘客的目视下及那二位荷枪实弹的士兵表情严肃地注视下归位

5)整个过程鸦雀无声,巴籍轻年面部表情有明显的无奈及被羞辱的感觉

很难说以色列当局的这种做法没有道理,毕竟安全重要,但为何不是全车的人都下车接受检查呢?几乎绝大部份巴籍人民进入以占区只为混口饭吃,很难想像他们的心情,或许以色列当局也是出于无奈,或许根本不care?