大国小民(643)

做工台|“毒潮”下的老一代农民工,在沉默中散作尘埃

“你秋生爷走了!昨个晚上。”

“本来就有尘肺,又染上这种病毒,医院早就说过不了年关,他硬是撑到大超、二超从深圳厂里辞工赶回来,吃了团圆饭,还熬过了元宵节。”

“可惜这么倔一个老头儿,五六十还到处跑工地干建筑,光想着帮俩儿在县城里弄好房,前几年查出来肺上的病,还是闲不住天天往地里跑。”

“唉!跟你姥爷一样,一天福也没享过。”

上周末,当我向母亲询问染疫之后的近况时,得知了邻居秋生爷去世的消息。勤劳、要强的秋生爷生前干了大半辈子的建筑,五年前不幸检查出尘肺,虽然捱过了最近这艰难的三年,但还是倒在了“毒潮”下,终年六十二岁。

“毒潮”入村,老人入土

在河南老家时就听村里人说,去年12月初以来,随着病毒席卷到农村,办白事的家庭开始扎堆出现。最密集的那一周,几乎天天都能听到唢呐声,田地里披麻戴孝的人群更是一波接着一波。甚至丧乐队一班当做三班使,县里的火化炉日夜运转都烧不过来。据传,县里还不得不破例允许土葬。

这一波“毒潮”的袭击,恰恰发生在数九的寒冷天气里,由于农村取暖条件差且缺医少药,有严重基础病的老人和80岁以上的高龄者,很少能扛过去。老人们在发烧后,通常只能到镇上的卫生所挂个点滴,很多人都祈祷着像面对感冒一样撑过去,实在撑不住了才匆忙去“惊扰”在外地打拼的儿孙们。

当时医疗挤兑严重,少数人有幸被儿孙送到医院,却也只能依靠自身的免疫系统去和病毒较量。但病毒的无情远超大家的想象,比当时电视上播报的要厉害得多。结果,很多人都熬不过一周,其中就包括我的舅老爷和另外两位长辈。

相比而言,秋生爷还算“命硬”,拖着以前干建筑时落下的枯树一样的病体,仍在儿孙簇拥下过完了他生命中的最后一个年关。用他老婆慧英奶和包括我妈在内的村里人的话讲,是“总归解脱了”。

我刚满80岁的奶奶则幸运很多,这个冬天恰好在我城里的姑姑那儿住,有暖气,姑父是医生。虽然她有20多年的糖尿病,并且这次病倒后也彻底不能自理了,但好歹挺过了鬼门关。只是,为了防止她情绪波动病情恶化,全家上下都瞒住了舅老爷的噩耗。

在“春风”里打工,在“秋收”前倒下

秋生爷是典型的老一代农民工,在各种工地上摸爬滚打搬了大半辈子的砖,也落下一身伤病,等儿子长大成人,自己也实在搬不动了,才重新回到庄稼地里。只是大部分土地早已流转出去,剩下的几分地只能勉强种一点口粮吃。

他的俩儿子也和村里大部分同龄人一样,中学没读完,就被南下打工潮的“春风”吹到深圳的电子厂里挣钱去了。只不过十几年过去了,仍然没有收到“秋天的果实”。直到六年前,哥哥大超才勉强动用大半个家底拼凑出县城里一套房子的首付,弟弟二超还因此和他吵翻了天。

五年前,咳嗽不止的秋生爷检查出尘肺,病因是常年在工地上吸进去的粉尘。但由于建筑行业用工数十年来皆不被劳动法所覆盖,患者也经常在不同的工地之间流动,这种常见的绝症便难以认定为工伤。

秋生爷患病后既找不到“债主”,又缺少获得救助的渠道,只能硬生生自己来扛。村里有很多这种病例——包括我的姥爷,可从没听过有谁讨到了说法,人们只当是没学历没技能的农民进城挣钱所必须付出的“代价”。

在三十年前机会满地的那个年代,村里的青壮年有的南下深圳进工厂或跑的士,有的远走他乡变身小商小贩,有的像秋生爷一样到全国各处工地上干体力活,还有一部分人,则奔向了来钱最快的门路——卖血。也因此,我们村就成了河南曾经的众多“艾滋村”之一,邻居中有好几家都因此死过人。虽然这段历史很惨痛,但在很多村里人看来,这只不过是是农民艰辛致富路上千千万万道坎坷的其中一个。

很多长辈选择干又苦又累、没有社保且经常拖欠工资的建筑工,背后充满了无奈:吃苦受累可以咬咬牙忍着,被拖欠工资可以去爬塔吊,但其他行业的各种门槛直接就把他们挡在了门外。更何况,因为劳动力结构的变化,越来越少人愿意干建筑,所以工钱一直在往高了走。

面对各种因工引发的伤病,没有社保的秋生爷们要么自己扛住,要么冒着被踢出工地的风险和老板拉扯。而在法律使不上劲的灰色地带里,通常都是“按闹分配”;像秋生爷这种老实巴交的河南农民,顶多在除夕夜的前几天为了讨工钱铤而走险爬一回塔吊,或在跌下脚手架摔断腿后躺到老板的车轮前。面对各种暂时要不了命的“小伤小病”,他们自然就只能以忍耐为主,为了给儿女攒钱也舍不得做体检。日积月累之下,各类绝症就纷纷现身了。

如何“依法”解决问题,是农民工的现实困境之一

于是,尘肺病——这种超出他们认知的可以潜伏十多年的灾星,便降临到了无数人的头上,其中就有我的姥爷和秋生爷。从上世纪八九十年代起,大量农民工涌入到采矿、冶金、建筑等行业,由于防护措施不到位,数以百万计的尘肺病患者在全国各地源源不断地涌现。目前,尘肺病患者数量占全国职业病总数的90%,是患病人数最多且危害最严重的职业病,而其工伤认定十分困难。

2004年轰动全国的河南工人张海超“开胸验肺”事件

据医生当时诊断,秋生爷只要家人照顾周全,活个十年八年没问题。可谁曾想没过几年便闹起了肺炎疫情,更没想到本以为在农村的严防严控之下马上要熬过去了,整个村子却突然都被病毒淹没了。尘肺叠加肺炎病毒,就像阎王爷直接丢过来了一个催命符。而放眼全国染上尘肺的600多万农民工,具体的影响范围难以想象,也无从计数。

“裸泳”三十年,返贫一夕间

出于行业惯例,秋生爷在工地间流动的将近三十年里,和其他上亿农民工一样,没有签过一次劳动合同,更没有缴过一天社保。所以,当他因尘肺病“提前退休”后,就只能依靠儿子们四处求医问药。而尘肺病没有纳入新农合,大多数药物都报销不了,秋生爷家里在这之前就已经花费了10多万元医疗费。

向来要强的秋生爷,曾经多次情绪激动地冲着家人吼道:“不治了!治也是死,不治也是死,花这钱弄啥!”儿子们不断相劝,慧英奶不停地哭。院子里的吵闹声,村民们在墙外大老远的地方都能听到。只有出的钱,没有进的钱,一家人全围着自己花钱,这是勤劳成性、节约成瘾的秋生爷难以容忍的。

两年前,秋生爷过罢60岁生日,才终于靠着新农保,每个月领到了100多块钱的养老金——比他常年打工的郑州、北京等地城市职工养老金的二十分之一还要低。这点钱在现在的农村,只够到镇上吃十碗烩面。这么点钱算起来连他每个月医药费的零头都够不着,尤其和他曾经建设城市时挥洒的血汗相比,显得过于渺小。但秋生爷从不抱怨,总是说:“国家给咱老百姓发钱就不孬了!”

同样是劳动者,城镇职工养老待遇比新农保高数十倍

其实,对于农村家庭而言,秋生爷的尘肺虽然是绝症,但已经算是相对“好”的:毕竟是一种慢性病,一时半会儿不会有生命危险;医疗费也比不过癌症、心梗等动辄花掉几十万的“无底洞”。面对这些重病、急病,由于新农合的报销比例远远小于职工医保,通常只能起到鸡毛蒜皮的作用,所以很多农村家庭不得不寄希望于互联网众筹治病,甚至很多医院都有众筹平台的工作人员专门驻点。但这种高度依赖人脉和影响力的方式,对于绝大多数农家来说显然也是杯水车薪。

因此,“大病致贫”就成了悬在亿万农民工家庭头上的一把尖刀。在农村,这不仅仅是一个家庭的生存和发展问题,更是一个令人窒息的伦理问题。往往会出现三种情形:

一、老人患病后害怕花费太高,而且即使花了钱也未必治好,于是选择不治,甚至干脆自我了断。

二、老人想坚定地活下去,儿女也有很大的孝心,便拼命地向医院花钱,结果几代人积累的家底掏光掏净,仍挽不回老人的生命。

三、儿女们在老人的赡养和医疗问题上争执不休,老人被丢在一边无人管,病情恶化后在悲痛中离世。

从地方电视台上火热的调解类节目,可窥见农村家庭的诸多伦理难题

而导致这些伦理困境的原因无非就是一个字——穷。三十多年以来,社会经济的快速发展依靠着丰厚的人口红利,一小撮拨弄资本的人暴富,而农民工家庭则承担了所有的代价,他们饱受社会保障缺失之苦,在令人瞠目结舌的城乡差距和官民差距中深陷“劳而不获”的死循环,遭受着本不该如此却撕心裂肺的惨痛。

秋生爷便遭受着这种切肤之痛。两代人忙忙碌碌三十年,只能给大儿子买在县城的房子凑出一个首付,还冒着小儿子的迁怒。而在自己查出尘肺之后,更是花钱如流水,日夜空叹气,小超结婚所需的“三件套”——房子、车子、彩礼任何一个都是遥遥无期。

如果说不幸之中有万幸,那便是两个儿子都很孝顺。在秋生爷这回病倒之后,大超小超知道病情危急,都陆续从电子厂辞工赶到了病榻前,和母亲一起照顾老父。秋生爷病情恶化时,他们果断要求住进每天至少花费一万多的重症监护室,直到后来医生宣布“无能为力,过不了年关”,他们仍然坚持让老父住院,决不放弃。

就这样,秋生爷在家人的尽心呵护下吃到了最后一顿元宵——当然,代价就是东借西贷的数十万元人民币。

可是,其他数百万既患上职业病、又遭遇“毒潮”的农民工家庭,又有多少能像秋生爷家里那样下定决心通过借贷大钱去治疗绝症呢?还是在向现实妥协后,在老人“解脱”后,只能满怀愧疚而无能为力地发出“如释重负”般的一声叹息?

毫无疑问,无论做出哪一种选择,大家都沦为了历史中无声的代价。

无声的尘埃,历史的交响

如今,寒冬加速融化,无数个像秋生爷一样的老一代农民工也随之消散在这人世间。他们默默地在土地中长大,默默地在工地上劳作,又默默地消逝在生养自己的土地里,就像亿万头被割掉舌头的老牛一样,只顾着在皮鞭下用力地耕地,却从未昂起头走出过这片爱恨交加的田,甚至自始至终也没有向拿鞭子的人“哞”过一声。

但曾经的沉默未必就代表着未来的灭亡。他们的生命,他们的历史本就是当代打工人群体无法分割的一段前奏,这无声的控诉低沉而幽怨。

任何历史的前进总有起、承、转、合的过程。

最近几年来,随着第一代农民工陆续老去,深陷老无所依、因病致贫等生存困境的农村家庭,除了承受着这种由复杂历史原因带来的惨痛,也开始提出现实的诉求,诸如“严格在各个行业执行劳动法”“缩小城乡/官民医疗养老待遇差距”“加大农民工社会保障”等等。

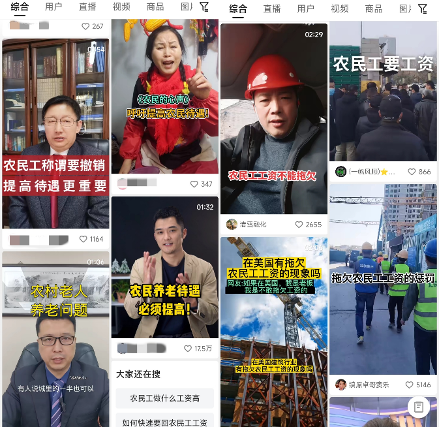

短视频平台上关注农民(工)话题的用户涵盖各类人群

并且,随着短视频平台在农村的普及,很多关于“农民工权益”的话题在广泛传播中得到了放大,并且形成了一种强烈的呼声,和延迟退休来临、人口负增长的新时代下年轻打工人“废除996”、“反对资本PUA”、“反对狗屁工作”等呐喊声交相呼应,共同奏响了21世纪工人阶级在迷茫的低谷中坚毅前行的序曲。

承受未必带来回报,忍耐未必带来改变,与其低着头散作尘埃,不如挺起胸做命运的主人。这是老一代打工人为我们留下的最大财富。

本文写于2023年2月

注:本文中人物皆为化名

参考资料:

1.《关于尘肺病,你想知道的都在这里!》

https\://mp.weixin.qq.com/s/B9v6WAWRtpdWXXoulQFDCw

2.《2022年全国农民工监测调查报告》

3. 工人日报《【聚焦职业病①】尘肺病因何高居职业病榜首》https\://www.workercn.cn/32850/201901/13/190113083236725.shtml

==============================================================

再昧拾金|仇恨之地上开出的爱之花

21岁的中国公民徐浩阳(音)因爱上俄语而来到俄罗斯。他开始在喀山大学语文学系学习,并邂逅了住在莫斯科的格鲁吉亚人格拉·戈吉什维利,后者不久前刚获得药学学位。两名年轻人相恋、同居,拍摄了许多关于自己生活的TikTok视频。他们有了一大批友好的粉丝。但最近恐同分子发现了他们的账号,开始骚扰格拉与浩阳,威胁要收拾他们。

恐同分子向警方举报后,两位博主不断接到刑侦人员的电话,要求他们去警局缴纳罚款。专门援助恐同受害者的律师们表示,近期有一名警察四处搜寻喀山的药房,试图找到格拉。这对情侣不得不离开喀山,因为浩阳一旦被拘就有可能被驱逐回中国。格拉和浩阳向自由电台讲述了他们如何对抗无知,并为爱而斗争。

采访:达里娅·叶戈罗娃

达里娅:你们是如何邂逅彼此的?

格拉:在一个在俄罗斯已不复存在的交友软件上。我不小心收到了喀山的交友建议,虽然我找的是莫斯科的小伙。但在一下子划过去的内容中我看到了浩阳的账号。我被他的帅惊到了,就在Instagram上给他发私信。因为我们住在不同城市,我什么都没指望,只是想交流一下。2020年12月2日,浩阳很快回复了我,我们开始偶尔通信。他会问我些俄语谚语或词组的含义。2021年1月26日,浩阳突然说他要飞来莫斯科。我提出与他见面,在城里逛逛。我们对彼此的感情很强烈,完全无法离开对方,但我们还是没指望什么。2月6日,浩阳离开的日子,我们冒险克服了对异地恋的恐惧,并决定常见面。我们在网上交流了一个半月,但很快我就忍不住买了去喀山的机票,然后浩阳又来到莫斯科。这时情节发生了转折:我有个堂表姐妹,一直在盯梢我,并为我的爱好(动漫、K-pop和TikTok)挑拨离间我与父母的关系。她发现了我和浩阳的视频,然后把它们群发给我所有的亲戚。等于帮我出柜。在我笃信正教的格鲁吉亚家庭里,没有人知道我的取向。父母发消息让我晚上去谈话,但那天我没去找他们。几天后,我回家拿东西。父母吼了我几小时,并坚持自己的恐同立场。我的年长亲戚要求我放弃自己的姓氏,并且不再与我说话。我去了喀山,我们租了一套公寓,我在一家药房找了份工作。我们生活得很幸福,每天都享受我们的关系。由于社会恐同,俄罗斯的同性恋者很难寻找到长期伴侣和严肃关系。

达里娅:浩阳,您为什么决定来俄罗斯?

浩阳:我们中学里有一门俄语课。我对它如此感兴趣,以至于想继续学俄语。这种爱好促使我考入喀山大学,并搬来俄罗斯。直到不久前,我在俄罗斯一切都好:我的中国同班同学知道我的取向,对此的看法也很正常。生活在大城市的中国人普遍宽容,尽管[…]。在我国的城市里,可以公开地牵着男人的手散步。中国有许多公开的同性伴侣。[…]男性,尤其明星,不要看起来女性化。但人们通常都会忽略这一点。说实话,俄罗斯的恐同让我震惊。

达里娅:文化不同有没有给你们的关系带来困难?

浩阳:我们刚开始交往时,我的俄语还很糟糕:我们通过翻译软件来交流。

格拉:我们用俄语交流,但如果不理解对方,我们就用翻译软件。起初这很难,但我们习惯了对方,并开始交流彼此的文化。

浩阳

达里娅:是什么让你俩走到一起?

格拉:我们爱上了彼此的心灵,然后找到了共同爱好。浩阳和我一样听K-pop,我们对食物的口味也一致。然后我们又有了新爱好——拍TikTok视频。

浩阳:我本来不打算在俄罗斯和任何人约会交往,但看到格拉这么可爱、善良,我的心都融化了。格拉给我送礼物,还常为我做饭。他不像我这么懒。

达里娅:你们在喀山经常被恐同分子攻击吗?

格拉:网上的恐同分子一直关注我们,但没有像现在那么活跃。现实生活中很少碰到恐同分子,但我们常被种族主义分子侮辱。浩阳尤其深受其苦。他因为是中国人在街上被人叫骂羞辱。而我在喀山的药房工作时,爱惹事的顾客会冲我说各种仇外的话,让我滚出俄罗斯,羞辱我,吼我。一位顾客说要投诉我。当我告诉他,我也可以投诉他时,顾客回答说:“去哪里投诉?主管泔水大粪和因民族特征羞辱高加索人的部门吗?”尽管我生在俄罗斯,还有莫斯科户口。我尽量不去在意——我的心理没有坚强到能对付所有仇外者。但到了三月,著名恐同分子铁木尔·布拉托夫开始策划骚扰迫害。恐同分子们发来私信说要杀了我们,说要处决并阉割我们。我们收到了大量侮辱和威胁。三月三日,浩阳就读大学的一名教员说,警察给她打电话,告诉她外国留学生里有人在拍“同性恋内容”。该教员建议他尊重俄罗斯的价值观,否则警察会惩罚违法者。

3月4日,我收到一条陌生私信,说“我是喀山刑侦科的,有人投诉您,请回复”。我在社媒上询问该如何应对这种情况。大家建议我不要回复。维权组织“LGBT+事务”的律师联系了我。他们也建议我忽略任何类似信息。很快,一个中国留俄学生使用的中国应用上也因我们起了波澜。群里的人都在试图寻找浩阳。然后一个不认识的中国人给他发了一条某个女孩的消息,说她是我们的粉丝,她和一个警察是朋友,他人很好,如果你们去找他并缴纳罚款,你们就能幸福地生活下去。律师都说这不是我们的粉丝,这就是刑侦条子。然后我们接了警察的电话,他说如果我们去见他,缴纳罚款,我们就可以继续安静地生活下去。然后律师开始和他交流。他们说我们病了,不能去。然后那个条子开始在城里所有的药房找我,给药房员工看我的照片。其中一家药房的经理给我发了一张有这位警察的监控截图。这当然很奇怪,刑侦科的不去找罪犯,而是在药房里跑来跑去找我。

格拉

达里娅:现在你们遭遇了什么?你们对此有什么感受?

格拉:我们离开了喀山,不再去药房和大学。现在我们在与维权者和LGBT活动家会晤。我们在考虑如何在法律层面上回应布拉托夫。恐同分子继续骚扰我们。他们声称,我们已经因宣传所谓的“非传统性关系”而被立案,安全局和警察都在找我们。恐同分子们说,一旦我们被抓到,浩阳将被遣返中国,而我会被送去父母那里接受再教育。恐同分子眼里的我们的身价每天都在提升。前几天他们说,总统办公厅讨论了我们的事,普京亲自过问了格拉的生活,[…]则是为了送浩阳回中国。

达里娅:你们为什么不想移民?

格拉:我们是两个国家的公民。结果可能是我们申请庇护的国家给我庇护,而浩阳则被送回中国。当然,如果情况完全失控,我们自然会离开。

达里娅:你们为什么勇敢地决定在一个当局支持恐同恐跨的国家公开谈论同性伴侣的生活?

格拉:起初我玩TikTok。我制作关于K-pop、日剧、韩剧和泰剧的搞笑视频。后来我开始和浩阳一起拍视频。我们的粉丝确实很喜欢。当我的堂表姐妹和父母告发我时,我决定在Tiktok出柜。粉丝们接受我、支持我,开始有越来越多新的粉丝。我们意识到,人们需要我们正在做的事情,所以我们要继续下去。因为在俄罗斯有很多LGBT人士,我们有幸福的权利。你在“柜子里”是不可能幸福、自由的。所有国家都有恐同分子,但俄罗斯的恐同分子已可以为所欲为。而现在他们就能像布拉托夫那样,毁掉别人的人生。如果所有LGBT博主都闭嘴,其他人也都会退回“柜子里”。那样的话恐同分子肯定会赢,而在俄罗斯不会有人能过上幸福生活。

“LGBT+事务”组织律师康斯坦丁·博伊科夫置评说:

据我们所知,警方现在正在进行检查,并在搜集格拉和浩阳的信息。警方正试图查明,我们客户的TikTok视频是在什么地方拍摄的。[…]铁木尔·布拉托夫吹嘘说哪怕在莫斯科他也不会放过这两位小伙。可以把这种局面与纳粹德国的情况相比较,当时犹太人和LGBT人士被宣布为德意志民族之敌。通过关注LGBT人士来转移公民对国内问题的注意力,这是一种非常方便的做法。在近期的恐同法律出台前,俄罗斯很少对所谓对未成年人“宣传非传统性关系”进行立案。但今年年初以来,就连对成年人“宣传非传统性关系”也一直会被立案。歧视LGBT人士在俄罗斯早已司空见惯。像布拉托夫这样的人受到当局鼓励,大肆利用自己不受惩罚的地位,并且很容易找到支持者。我希望在未来,当黑暗时代过去后,恐同和恐同法律会成为多数俄罗斯人眼中的耻辱。

原文:

https://www.svoboda.org/a/na-nas-obyavili-ohotu-istoriya-lyubvi-v-strane-nenavisti/32333736.html

后续:

浩阳与格拉昨天双双被拘捕,此后,格拉被释放,但据他说有关部门正以征兵威胁他。浩阳今天被判处拘留七天并驱逐出境。据信前往法庭声援浩阳的数名中国公民亦被移民警察拘捕,目前一名中国公民正在受审。

大家可以在这些社交平台上找到他们:

电报:t.me/realxhy

TikTok/Ins:real_jinhok(格拉)xhy1227(浩阳)

油管:HAOYANG & GELA